先天性髋关节脱位

先天性髋关节脱位简称CDH,是较常见的一种畸形,大都向后脱,出生时即存在。病变累及髋臼、股骨头、关节囊、韧带和附近的肌肉,导致关节松弛、半脱位或脱位。有时可合并其他部位的畸形,如先天性斜颈、脑积水、脑脊膜膨出、其他关节先天性脱位或先天性多发性关节挛缩症等。本病有两种类型,最常见者为典型性先天性髋关节脱位,即已形成正常胎儿,但于胚胎后期发生畸形;另一种为畸胎性先天性髋关节脱位,极少见,为胚胎器官生长时的畸胎性病变,常与先天性多发性关节挛缩症同时发生。

典型性先天性髋关节脱位也有程度不同,轻者出生时仅有关节松弛或不稳,有时可自行矫正;半脱位者常有髋臼发育不良,可发展成全脱位,也可长期停留于半脱位状态。

典型性先天性髋关节脱位的病因尚不明确,与种族、地理位置、性别、胎儿期的发育、妊娠期的内外环境等因素有关。有一部分的病人有家族史,说明有遗传倾向,很可能是显性遗传。初产妇和臀位产的婴儿较多,与妊娠后期胎儿生长快,孕妇腹壁肌肉紧张,羊水少,胎儿活动受限和体重较大等有关。女性发病较多,这可能与受母体产前内分泌影响而致韧带松弛有关。畸胎性者很可能是原始的胎质缺陷所致。

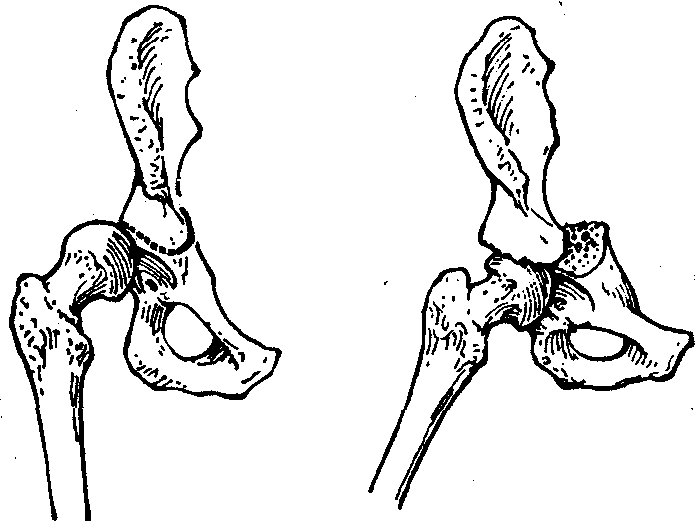

病理 典型性者出生时主要是关节囊松弛。年龄增大、脱位程度增加,特别是开始步行后逐渐产生下列变化:

❶关节囊伸长,与髂骨翼粘连,中部形成狭窄区,呈哑铃形。

❷髋臼盂唇增厚,开始时因股骨头向上外推压而外翻;经反复复位或行走时股骨头上下移动则推向内翻。圆韧带增长,变粗。臼底纤维脂肪组织增生。横韧带肥厚。髋臼因缺乏股骨头压力的模造而发育不良,变浅,臼外上缘因受股骨头的挤压而呈斜坡状。

❸股骨头骨骺发育延迟,局部长期受压处的软骨有原纤维性变,不规则,甚至有缺血性坏死。股骨颈前倾角及颈干角增大。

❹股内收肌挛缩,髂腰肌腱阻挡髋臼口,压迫关节囊使成哑铃状。臀中、小肌、阔筋膜张肌松弛无力,久之也挛缩。

❺在髂骨翼处形成假臼。单侧脱位者骨盆倾斜,腰椎有代偿性侧凸;双侧脱位者骨盆前倾,腰椎前凸增加。

畸胎性者主要为髋臼小、浅、上半扁平、充塞纤维脂肪组织,圆韧带肥厚,关节囊显著扩大增厚,可与股骨头粘连。周围软组织发育差、分界不清、僵硬,股骨头变形、内侧扁平、发育不良、无前倾角。

临床表现 新生儿可有髋关节外展受限,关节松弛等现象。单侧者出生1~2月后,臀部皮肤皱褶不对称,一侧大腿较短,向后脱位者,腹股沟韧带中部股动脉下方空虚,行走年龄推迟,行走时有一侧摇摆跛行。双侧者有典型摇摆步态,即“鸭步”。会阴部增宽,臀部向后翘起,腰椎过度前凸畸形。年龄较大者可有疼痛、无力、容易疲劳,以后腰椎有骨性关节病变化。

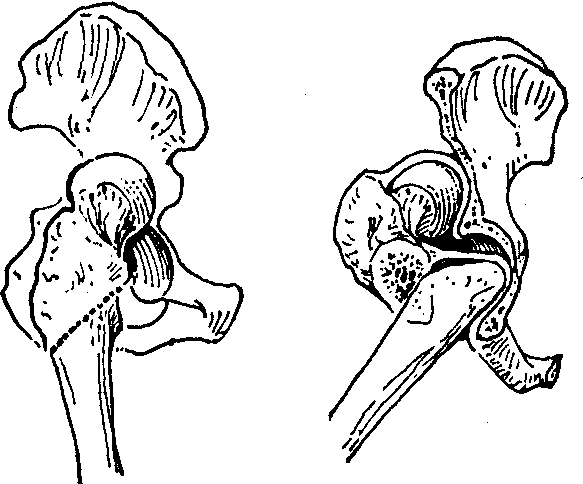

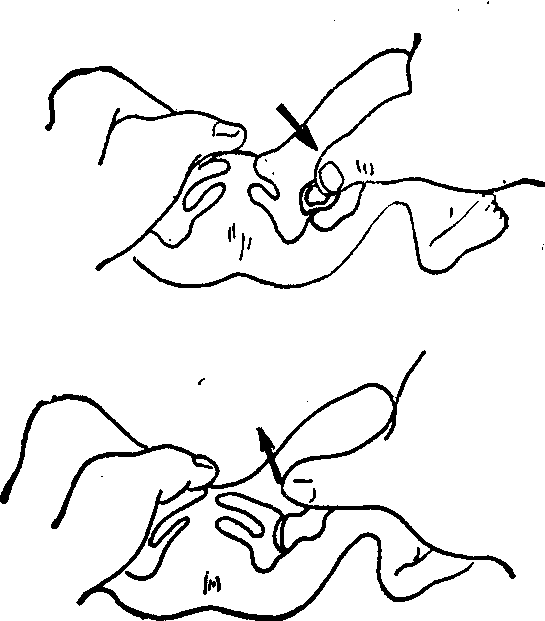

诊断 主要依靠体征和X线检查。出生1~2月内最有诊断意义的体征为: 患儿仰卧屈双髋和膝各90°两腿并拢,在后脱位者患侧膝较低,此为Allis征,在屈髋位,使大腿外展,当股骨头后面滑过髋臼缘进入髋臼时,有一跳跃声,称Ortolani的跳响,Barlow在握患侧大腿时,用中指顶在大转子,拇指放在腹股沟处,可以使患髋复位,或复位后使再脱位。有此征象者表明患髋可复位,如在屈髋位而大腿外展受限制,也无响声,表明髋已不能复位。

超过三个月者,由于软组织紧缩,Ortolani试验和Barlow征可为阴性,意义则不大。屈髋被动外展受限。套叠试验阳性,大转子上移体征明显。开始行走后Tren-delenburg试验阳性(当单腿立在患侧时,对侧骨盆下垂,是因患侧髋外展肌失去牵拉骨盆向上力量)。

出生后2~3月内,股骨头骨骺骨化中心尚未出现,X线检查乃依靠股骨颈的干近侧端与髋臼的关系来测量。骨化中心出现后,摄片包括双侧髋关节的骨盆正位X线片可以确定诊断。摄片时将双下肢并拢,于患肢上推及下拉位各摄一片对比测量,则变化更明显可靠。

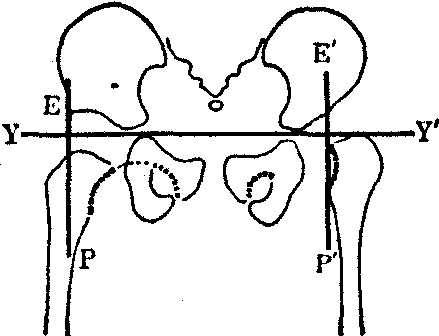

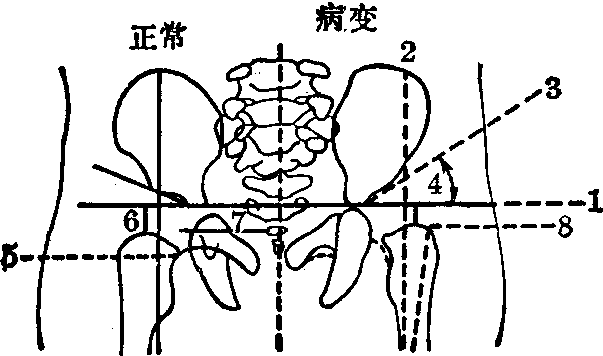

(1)连接双侧髋臼Y形软骨的水平线(称Y线或Hilgenreiner线),自髋臼外上侧骨化边缘的垂线(称Perkin线或Ombre-danne线),两线交叉将髋臼划为四区,正常股骨头骨化中心应在其内下区,若位于其他区,则为脱位(图1)。脱位侧骨化中心常较小。

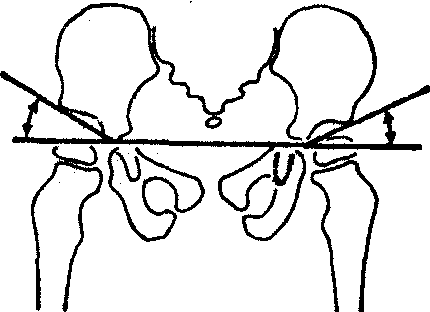

(2)髋臼指数: 自Y形软骨中心至髋臼边缘作连线,此线与Hilgenreiner线间之夹角称髋臼指数(图2),出生时在30°以内;6个月以上者在25°以内;2岁以上者在20°以内。大于此数者说明臼顶倾斜度增加,为髋臼发育不良。

图1 先天性髋关节脱位的X线测量

YY′=y线,Hilgenreiner线EP、E′p′=Perkin线 虚线=Shenton线(健侧相连续)

图2 髋臼指数测量法虚线为泪滴影

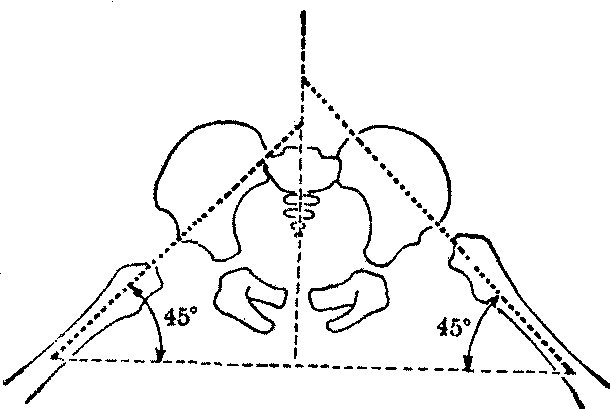

图3 von Rosen线

左侧正常: 股骨干轴线经过髋臼外上缘

右侧脱位: 股骨干轴线经过髂前上棘

(3) Shenton线或Menard线: 在正常骨盆正位X线片上,闭孔上缘与该侧股骨颈下缘可连成一连续弧线。有脱位或半脱位者此线不连续(图1)。

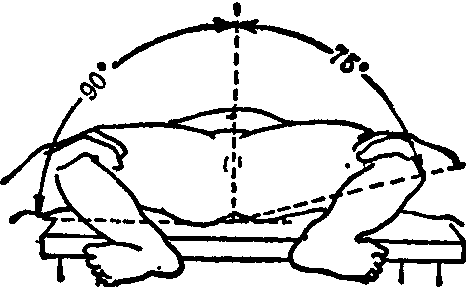

(4) von Rosen线: 双侧大腿外展45°~50°并内旋,摄包括双侧股骨上段之骨盆正位片。作双侧股骨干中轴线并向近侧延长即von Rosen线(图3)。正常时此线通过髋臼外上角; 脱位时通过髂前上棘。股骨头骨化中心未出现时,可用此线作诊断参考。

(5)泪滴影: 髋臼下方壁和骨盆侧壁形成的“U”形影称泪滴影(图2)。若摄片时两侧完全对称,此影可作为测量髋臼壁与股骨头、颈间距离的标志,两侧对比可确定股骨头、颈是否向外侧移位。

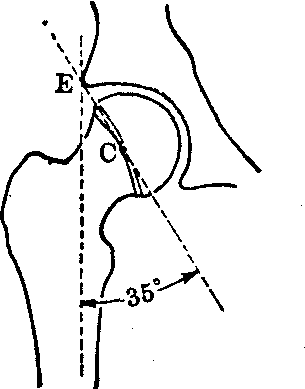

(6)边缘中心角 (CE angle of Wiberg): 3~4岁以上,股骨头骺已完全骨化的小儿,Perkin线与连接髋臼外上缘和股骨头中心 (即骺线的中点)的线所成夹角称边缘中心角(图4)。此角正常范围为20°~46°,平均35°;15°~19°为可疑;少于15°,甚至负角,表示股骨头外移,为脱位或半脱位。

图4 边缘中心角测量法

E=髋臼外上缘 C=股骨头中心点(即骺线中心点)

(7)股骨颈前倾角: 前倾角的测量对指导先天性髋脱位的治疗有一定重要性,但不易准确显出,最佳的方法即使病儿俯卧,用有影象增强器的X线机透视观察,髋逐渐内旋时股骨颈的长度。当电视屏上所示股骨颈长度不再增加时,髋内旋的角度(用小腿从垂直位内旋的角度测出)即为股骨颈的前倾角。现已由电子计算机断层X线摄影(CT)检查,但不宜常规应用。正常股骨颈前倾角在出生时为20°~40°,平均25°,逐渐减至15°。2~3岁以上病儿前倾角大于45°~60°者,需手术矫正。

(8) 髋关节造影: 如病人对碘无反应,在严格的无菌条件及全身麻醉下用短斜口腰穿针作髋关节造影。穿刺针应在股动脉的前外侧刺入关节腔,注入对比剂后轻旋股骨头使对比剂分布均匀。摄中立位、外展内旋位之正位片及侧位片。髋关节造影不是为了确诊,而是了解阻碍复位的因素,籍以指导治疗。对病儿多次进行骨盆X线检查时,应注意保护其生殖腺(女孩用铅盾;男孩用铅罩),以防基因突变,增加后代畸形的发生率。

治疗 对先天性髋关节脱位的治疗应强调早期诊断。婴儿期的治疗效果最好,年龄越大,效果越差。一般认为2~3岁后治疗,即使非常成功,至35岁以后,都将发生髋关节痛,因此,新生儿普查,是获得痊愈的重要措施。畸胎性先天性髋脱位目前尚无良好治疗方法,多数需切开复位,但效果不好。典型性先天性髋脱位若能早期正确治疗,在正常功能刺激下,发展成正常关节的可能性很大。在3岁以内治疗者,有很高的治愈率。随着年龄的增长,股骨头和髋臼的骨性成分增加,可塑性减少,病理变化加重,虽经正确治疗,功能难于达到正常。年龄愈大,效果愈差。

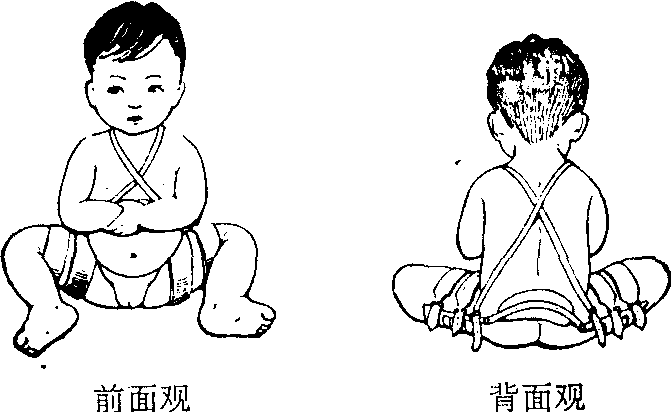

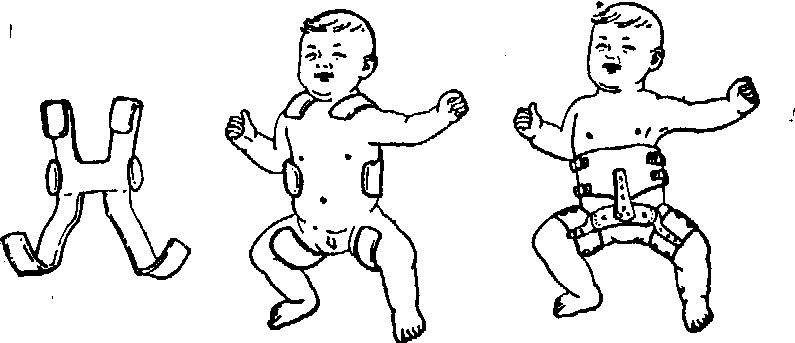

(1)出生至2月,不需牵引。屈髋90°,逐渐外展,用手指在大转子外下方轻轻用力向前内侧推压复位,切忌用暴力,特别不要暴力外展。复位后用特制夹板固定于屈髋90°、外展70°位2~3月 (图5)。出生即开始固定者,固定6周,治疗迟一个月则固定时间延长一个月。

图5 外展架固定

(2) 3月以上,2~3岁以下者,多数可用手法复位,或先行牵引,使股骨头下降到髋臼中心或稍低水平。一岁以下可用皮牵引,一岁以上或考虑用钢针骨胳牵引。牵引时间不宜超过两周。复位时需用全身麻醉。内收肌紧张者先行内收肌腱切断术,甚至作髂腰肌延长。经X线片证实复位成功后,于屈髋90°,外展70°位双侧髋人字石膏固定。一岁以下者可只包括双侧大腿; 一岁以上者需包括双侧小腿。每2~3月更换石膏一次,同时摄X线片复查,直到髋臼外上部发育接近正常才能解除固定。固定期间鼓励病儿站立、行走,或坐足推动的小车活动。若复位失败或更换石膏时发现再脱位,则多有髋臼盂唇内翻、哑铃状关节囊、臼内纤维脂肪组织增生、圆韧带肥厚等,需行切开复位术。

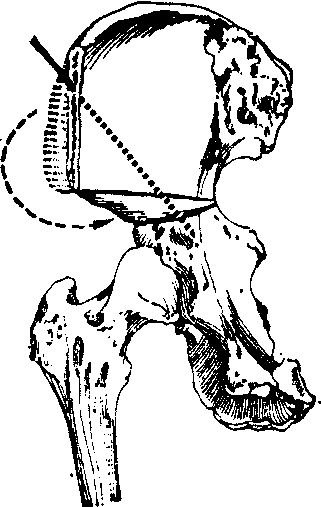

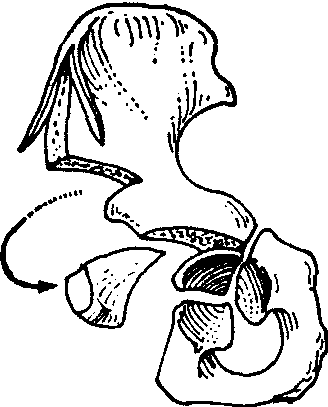

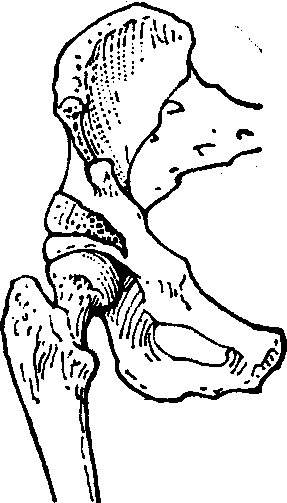

(3) 2~3岁以上,8~10岁以下者,手法复位成功的可能性很少,多需切开复位,有时并需加用其他手术。先作骨牵引2~3周,首先略屈髋内收牵引,待股骨头降至髋臼水平后逐渐外展至45°~60°。可先按上法试行手法复位,成功后按上法髋人字石膏固定。必要时作股内收肌切断术。若复位不佳,可作髋关节造影以明确妨碍复位的原因,然后行切开复位术。手术时除去妨碍复位的因素,重叠紧缩修复关节囊。髋臼发育不良者加用骨盆截骨术(Salter手术),使髋臼顶向前、外、下方旋转,增加对股骨头的覆盖和关节的稳定性 (图6),或关节囊周围截骨术(Pemberton手术)(图7),使髋臼上部向前、外侧折转,增加其覆盖面。前倾角超过45°,颈干角超过正常25°以上者,切开复位术后6~8周行转子下去旋转截骨术或内翻截骨术或两者结合。髋臼小,与股骨头不相称,不能轻易纳入髋臼者,扩大髋臼,并用转子间截骨术矫正外翻角及前倾角的异常,螺丝钉或小三刃钉固定(即沙氏Zahradnick手术)。上述各种手术后一般用髋人字石膏固定4~6周,然后拆除石膏前半,使病儿能逐渐练习活动,并在夜间继续用后半石膏固定; 或作外展牵引,继续6~8周后可逐渐练习承重行走。

图6 骨盆截骨术

图7 关节囊周围截骨术

年龄较大,难于将股骨头牵至髋臼水平者,先作内收肌切断、髂腰肌延长、臀中、小肌、阔筋膜张肌和关节囊在髂骨翼上的粘连松解术,然后行骨牵引,待股骨头牵至髋臼水平后,再按上法行切开复位术,但日后难免发生骨关节炎。也有人在转子下切除一段股骨使之缩短,肌肉随之放松,然后行切开复位术,但将使双侧下肢长度不等。

(4)双侧脱位者在7~8岁以上,单侧者在9~10岁以上,切开复位的手术不可能成功,且可发生严重并发症。可将股骨头移至髋臼平面或上方,在该处作植骨加盖术(图8),或作骨盆内移截骨术(Chiari手术)(图9)或待成年时作转子下分叉截骨术(Lorenz手术)(图10),将远段股骨成叉状置入髋臼内; 或作转子下外展截骨术(Shanz手术)。使股骨头、颈贴近骨盆,而远段股骨干稍外展。这些手术能改善该关节的承重能力,增加其稳定性,对功能和症状有所改善。近来有些学者用人造全髋关节置换术,结合股骨缩短术以改善髋关节功能,解除疼痛,尚在试验阶段。若系半脱位而发生骨性关节炎者,全髋关节置换术的疗效较为满意。

图8 髋臼植骨加盖术

图9 骨盆内移截骨术

图10 转子下分叉截骨术

并发症 治疗后的并发症大多与手法粗暴、牵引不够、未弄清阻碍复位的原因、固定不当等有关,多数可避免。常见并发症为:

❶再脱位,常因阻碍复位的因素未除去,接受复位的X线假象;换石膏时不小心;或前倾角过大,或髋臼发育不良未予矫正因而复位不稳定等所致。

❷股骨头缺血性坏死,多与于手法复位或切开复位时损伤了股骨头的血液供给;固定时强力极度外展;复位前牵引不够或挛缩的内收肌、髂腰肌未松解,复位后股骨头承受过大压力等因素有关。但有一部分发生原因尚不明确,难于完全避免。

❸髋关节骨性关节病为晚期并发症。治疗迟;髋臼与股骨头不相称而有磨擦;软组织未松解,复位后股骨头承受过大压力; 股骨头缺血性坏死后修复不规则,呈扁平髋;及未治疗的脱位或半脱位等易在后期发生骨性关节病。

❹粗暴的手法复位尚可发生股骨头骺分离、股骨上端骨折或坐骨神经损伤等并发症。一旦发生,应停止先天性髋脱位的治疗,先按股骨头骺滑脱、股骨上端骨折或坐骨神经损伤(已复位者,再予脱位,以解除对坐骨神经的压迫)治疗,愈合后再治疗先天性髋关节脱位。

先天性髋关节脱位

先天性髋关节脱位是小儿四肢畸形中最多见之一。系髋臼先天发育不良和关节囊松弛而引起股骨头脱位。病几出生时畸形即已存在。女孩较男孩多,多数为单侧性,较好发于左侧,部分病例有明显家族史。

发病原因尚未明确。有学者认为是一种多基因遗传伴有环境因素。有人认为是由于关节松弛而引起。近年有些学者认为与胎儿体位有关,双膝伸直的臀位易造成髋关节脱位。也有认为股骨头扁平,髋臼发育不全,增厚的盂唇导致髋关节脱位。

新生儿时期髋关节的病理变化不多,主要表现为髋臼发育较差,髋臼顶斜度增加,并向前旋转,股骨头后上方稍扁平和关节囊松弛。负重和行走后,关节囊增厚,牵拉而伸长,中部出现狭窄,呈葫芦状,上端与髂骨粘连。股骨颈前倾角增大,内收肌挛缩,髋臼因缺乏股骨头冲击而退化成三角形,并充满脂肪结缔组织,股骨头出现扁平或蕈状畸形,髋臼外上方有增大的臼唇嵌入关节,圆韧带增厚与关节囊粘连、融合或消失,关节周围的肌肉包括髂腰肌、内收肌、臀大肌和臀中肌逐渐挛缩。

诊断主要依靠体

图1 Galeazzi征阳性

屈髋屈膝时双膝不在同一平面

图2 Ortolani征阳性

右髋外展达90°左(患)髋外展不

能达90°

六个月以下婴儿股骨头骨骺尚未出现,X线摄片时诊断帮助不大,一岁以内婴儿将二下肢外展45°、内旋15°摄骨盆正位片,股骨干轴心线应经髋臼外缘交叉于第五腰椎处,若此线于第五腰椎以上,表示髋关节脱位。一岁以上幼儿的X线片(图4)呈现以下变化: 经髋臼中央的

图3 Barlow征阳性

上图: 拇指向左股骨头加压可

感到股骨头向后脱位

下图: 拇指放松时,股骨头回

入关节内

六个月以下婴儿股骨头骨骺尚未出现, X线摄片时诊断帮助不大,一岁以内婴儿将二下肢外展45°、内旋15°摄骨盆正位片, 股骨干轴心线应经髋臼外缘交叉于第五腰椎处,若此线于第五腰椎以上,表示髋关节脱位。 一岁以上幼儿的X线片(图4)呈现以下变化: 经髋臼中央的

图4 先天性髋关节脱位X线诊断

1. Y线 2. Perkin线

3. 髋臼外缘至髋臼中央连线与Y线相交成角

4. 髋臼指数 5. Shenton线

6. 股骨头向上移位距离

7. 股骨头骨骺与耻骨联合距离

8. 股骨干轴心线(大腿内收)

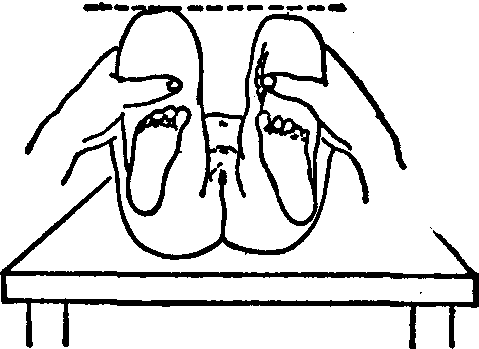

先天性髋关节脱位治疗愈早,效果愈好,以复位一固定一等待关节发育成长,增加髋关节稳定性为原则。新生儿时期治疗效果最好。方法较简易,将双侧髋关节外展、外旋各90°。双膝部外侧触及检查台即可复位,内收肌腱紧张者,皮下切断肌腱后,用支架保持复位后的上述体位(图5),三个月后患髋可正常发育。3岁以下病儿,因负重而继发性病变增加,应作患肢皮肤牵引2~3周,

图5 治疗先天性髋关节脱位的蛙式位支架

使肌肉松弛,然后于麻醉下(必要时先切断内收肌)手法复位,蛙式石膏或支架固定,三个月后经摄X线片核对,改用外展石膏或支架固定,并逐渐减少外展度数,固定共6~12个月。手法复位失败以及3岁以上儿童每需手术切开复位。高位脱位及大年龄儿童术前需作骨牵引,待股骨头降至髋臼水平时进行手术。手术时应解除阻碍复位的一切因素与病变。除清除髋臼内纤维脂肪组织,切除肥大臼唇,松解髂腰肌腱外,尚有许多改善骨性病变的手术方法:如浅小的髋臼挖深扩大,髋臼扩大加深同时作股骨粗隆间截骨者称莎氏(Zahradnicek)手术;改变髋臼方向,使向前、向外、向下更好覆盖股骨头的髂骨截骨术(Salter术);髋臼周围截骨术(Pemberton术)以及适用于较大儿童的骨盆三点截骨术(Steele术)与骨盆截骨内移术 (Chiari术); 加大髋容量,增加稳定性于髋臼缘植骨的髋臼臼盖成形术,以及改善股骨头颈部前倾角过大与外翻的股骨上端旋转、内翻与短缩截骨术。总之,应根据病儿年龄、脱位程度、病变情况以及手术者的经验合理选择手术方法。一般认为手术年龄应限于7~8岁以下,半脱位病例可扩大年龄。10岁以上的病儿已不可能恢复近乎正常的关节功能,只能作些姑息性的手术,改善载重支点,减小腰椎前突,减轻肌肉酸痛与疲乏,如髋臼加盖术、股骨上端截骨术与股骨粗隆间截骨术等。先天性髋关节脱位

先天性髋关节脱位是一种较常见的先天性畸形。古代对本病无明确记载。多数患者为女性,有单侧脱位和双侧脱位两种,以单侧脱位为多见。可能与胚胎发育不良、胎位不正等原因有关。多数认为胚胎期髋臼上缘发育不良或异常是主要原因。如髋臼太浅、股骨头太小或呈不规则球状、髋关节囊被牵拉变长、股骨的颈干角度太大或太小、圆韧带太粗占据着臼窝、关节变形等,都能使股骨头在髋臼内不稳。在髋关节未负重之前,股骨头的位置并无改变,待开始负重走路后,股骨头开始与髋臼分离,逐渐向上移动。

患孩开始走路较晚,走路前并无明显症状,因而较难早期发现。开始走路时,患肢无力,常易跌跤。若一侧脱位者,走路跛行,患侧臀部皱摺日益加深。双侧脱位者,走路左右摇摆,如同鸭步,臀部向后凸,腰部向前凸,随着年龄增长和体重增加,症状也日益明显。关节活动一般无明显障碍。X线摄片有助诊断。

治宜及早,如脱位时间愈长则疗效愈差。若能在1岁内得到确诊者,可采用双侧髋关节外展外旋位固定,固定时间约9~12个月,效果最好。在3~4岁以内者,患儿多已负重行走,脱位多较明显,采用手法复位,疗效也较满意。复位前必要时先采用双下肢持续皮肤牵引2~3周,使股骨头从髋臼后上方降到髋臼水平,便于复位。4岁以上者,脱位明显,骨与软组织的继发性改变亦较明显,手法复位难于成功,虽能勉强复位,股骨头在髋臼内也极不稳定,很难达到治疗目的。

复位时应在全麻下进行,助手固定骨盆,医者一手握患肢膝上,使患髋屈曲90°,并向前方拔伸牵引,另一手固定骨盆,然后将髋关节强度屈曲,患腿外展、外旋,同时另一手拇指向前推大转子。然后置患肢于外展外旋位固定。固定方法较多,对1周岁以下的患儿,多用外展夹板固定,或用双层布制成“背心连短裤”固定服,背心的腋下至膝上联一阔带,带的长度视髋关节的外展程度的要求而定,带的一端可用活扣便于调节,固定后可允许患儿活动,以利髋关节的磨造和肌肉锻炼,既可防止粪便潮湿浸泡皮肤,又不限制全身活动。对3~4岁以内的患孩,亦有采用蛙式石膏固定,每三个月更换一次,六个月后改用双侧外展内旋长腿石膏固定,固定时间为3~6个月。在固定期间,应经常摄片复查关节复位情况,并注意有无股骨头缺血坏死。解除固定后,可练习髋关节伸屈活动,并逐渐负重行走。

- 吴雪是什么意思

- 吴雪是什么意思

- 吴雪之是什么意思

- 吴雪帆是什么意思

- 吴雪彬是什么意思

- 吴雪涛是什么意思

- 吴雪珍是什么意思

- 吴雯是什么意思

- 吴霁堂是什么意思

- 吴霁棠是什么意思

- 吴震是什么意思

- 吴震修是什么意思

- 吴震寰是什么意思

- 吴震方是什么意思

- 吴震春是什么意思

- 吴震春是什么意思

- 吴震生是什么意思

- 吴青木是什么意思

- 吴青藜是什么意思

- 吴青霞是什么意思

- 吴靖是什么意思

- 吴静吉是什么意思

- 吴静姝是什么意思

- 吴静山是什么意思

- 吴静瑜是什么意思

- 吴静钰是什么意思

- 吴鞠通是什么意思

- 吴鞠通先生医案是什么意思

- 吴鞠通医案是什么意思

- 吴鞠通医案是什么意思

- 吴鞠通医案是什么意思

- 吴鞠通医案是什么意思

- 吴鞠通方歌是什么意思

- 吴音好鸟来陇西,翠衿红嘴架上栖。是什么意思

- 吴韶风是什么意思

- 吴顺铎是什么意思

- 吴颂康是什么意思

- 吴颂皋是什么意思

- 吴颂皋是什么意思

- 吴颐人是什么意思

- 吴颐人是什么意思

- 吴颖芳是什么意思

- 吴风岭是什么意思

- 吴香兰是什么意思

- 吴香兰是什么意思

- 吴香官是什么意思

- 吴香弼是什么意思

- 吴香福是什么意思

- 吴香达是什么意思

- 吴驲是什么意思

- 吴骏英是什么意思

- 吴骚合编是什么意思

- 吴骚合编是什么意思

- 吴骞是什么意思

- 吴骞是什么意思

- 吴骞是什么意思

- 吴骞拜经楼读书生活是什么意思

- 吴高祖(杨隆演)是什么意思

- 吴高群是什么意思

- 吴高群是什么意思