亭Tíng

现行较罕见姓氏。今北京、山西之临汾、忻州、湖北之武汉等地均有分布。汉族姓氏。《中文大字典》转引 《姓苑》亦收。《姓氏考略》注引清张澍之论云:“当为亭长者之后; 或封亭侯者之后。”亭,秦汉时乡以下的行政机构。亭有亭长,最低一级行政官员。此当以官为氏; 亭侯,东汉爵位名。位在关内侯上。此则以封爵为氏。

亭tíng

❶人停集之所。見“旗亭”。

❷邊地崗亭。見“亭燧”。

❸一種開敞的小型建筑物,供遊賞、休息。張衡《東京賦》:“西登少華,亭候修敕。”

❹平。見“亭皋”。

亭

一种开敞的小型建筑物。原为生活中的实用性建筑,如田间耕作供间歇和避雨的休息棚、水车棚、井亭, 村野途中为旅人小憩、待渡、避雨而设的凉亭、长亭、渡亭。由于建造简易,形式通透空敞,兼具瞭望、观赏的功能,常设于园林中或风景名胜等处,属园林艺术的一个组成部分,成为风景的极好点缀。其形式变化多端,有四角、六角、多边以至十字、套方、套圆、扇形、梅花等。一般四围开敞,不设门窗,高大者常采取重檐式。设置地点或山巅、或水旁、或路边,服从于整体的布局。材料多用竹、木、石。

亭

亭

1.通“停” ting

〔例一〕 《释名·释宫室》:“亭,停也,亦人所停集也。”按,刘熙以声相训,亭、停义通。亭通“停”。

〔例二〕 《温飞卿集》一《雍台歌》:“黄金铺首画钩陈,羽葆亭童拂交戟。”亭童,四部丛刊本作“停僮”。

亭,定母、耕部;停,定母、耕部。定母双声。耕部迭韵,属双声迭韵通假。

2.通“葶” ting

〔例一〕 《尔雅·释草》:“蕇,亭历。”亭历,即“葶苈”,亭通“葶”。

〔例二〕 《韩非子·难势》:“此味非饴、蜜也,必苦菜、亭历也。”

亭,定母、耕部;葶,定母、耕部。定母双声,耕部迭韵,属双声迭韵通假。

3.通“渟” ting

〔例〕 《汉书·西域传》:“蒲昌海,……其水亭居,冬夏不增减,皆以为潜行地下。”亭,水静止之状。亭通“渟”。

亭,定母、耕部; 渟, 定母、耕部。定母双声,耕部迭韵,属双声迭韵通假。

- 上一篇:京

- 下一篇:亮

亭

亭长

亭

读音t·ing(ˊ),为ing韵目,属ing—eng韵部。特丁切,平,青韵。

❶游览地等处的亭子。

❷道路旁公房。

❸秦汉时的基层单位。

❹[亭亭]耸立貌。

❺[亭亭]同“婷婷”,美好貌。

亭tíng

同“停” 平均;调和。例:把东西平均分~,不要你多我少。

❍ 凡主持分东西者要公平合理,要~分,不能偏袒一方多分。

《史记·酷吏列传》:“补廷尉史,亭疑法。”裴驷集解:“亭,平也,均也。”《目连变文》:“家产分作于三亭,二分留于慈母,内之一分,用充慈父之衣粮。”

亭

〔ting〕

亭子 〔ting·zi〕 qinx zit.

亭tíng

![]() <绥德>均匀: 两人~分开,一人一份|分得~~匀匀。

<绥德>均匀: 两人~分开,一人一份|分得~~匀匀。

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

亭tíng

❶亭子

△ 八角~|凉~。

❷像亭子的小屋

△ 电话~。

亭tíng

亭

❶一种有顶无墙一般只有一间的建筑物:~子丨凉~丨茅~。

❷亭子形的或建筑简单的小房子:岗~丨书~丨邮~。

❸适中;均匀:~午丨~匀。

○~~((一)形容高耸。(二)形容人或花木美好)丨~~玉立。

亭去声tìng

亭tíng

❶ 一种有顶无墙的小型建筑:凉亭│八角亭│亭台楼阁。

❷ 像亭子的小屋:报亭│书亭│电话亭。

❸ 适中:亭午│亭匀。

❹ 姓。

亭ting

亭午 亭匀 亭子 报亭 茶亭 岗亭 凉亭 书亭 邮亭亭子间 八角亭 湖心亭 售货亭 望江亭 亭台楼阁 亭亭玉立 十里长亭

亭

(同)台 楼 榭

亭tíng

亭子:宝钗在~外听见说话,便煞住脚,往里细听。(二七·610)

亭tíng

古代設在路旁供行人停留食宿的處所。《說文·高部》:“亭,民所安定也。”段玉裁注:“《風俗通》曰:‘亭,留也,蓋行旅宿會之所館。’”《漢書·百官公卿表上》:“大率十里一亭,亭有長。”唐·李白《菩薩蠻》詞:“何處是歸程? 長亭更短亭。”

一種有頂無牆的小型建築物,常設於路旁或園林中,供人遊觀休憩之用。始見於先秦,後世築亭之風不衰。一般用竹、木、石等材料建成,頂部多呈圓形、扇形、方形或多角形。《説文·高部》:“亭,民所安定也。”《釋名·釋宫室》:“亭,亭集也,亦人所停集也。”唐·杜甫《陪李北海宴歷下亭》詩:“海右此亭古,濟南名士多。”宋·歐陽修《醉翁亭記》:“有亭翼然臨於泉上者,醉翁亭也。”明·文震亨《長物志》卷十:“亭榭不蔽風雨,故不可用佳器。”清·汪汲《事物原會·亭》:《事物紀原》:‘秦制十里一亭。’則亭名始于秦。”

亭tíng

〖名词〗

亭子。一种供休息眺望和观赏的小型建筑物(24)。《醉翁亭记》:作亭者谁?山之僧智仙也。——建造这亭子的是谁?是山上的和尚智仙。《放鹤亭记》:饮酒于斯亭而乐之。——在这亭子上喝酒,感到很快乐。《黄州快哉亭记》:盖亭之所见,南北百里,东西一舍。——在亭子上能望到的,从南到北约有一百里,从东到西约有三十里。

亭tíng

❶ 设在道路旁供行人停宿的处所。李白《菩萨蛮》:“何处是归程,长~连短~。”柳永《雨霖铃》:“寒蝉凄切,对长~晚,骤雨初歇。”

❷ 古代用以观察敌情的建筑物。《墨子·杂守》:“其甚害者,为筑三~。”(害:要害。)《韩非子·内储说上》:“秦有小~临境,吴起欲攻之。”

❸ 秦汉时期的一种基层行政单位。《汉书·百官公卿表上》:“大率十里一~,~有长,十~一乡。”(大率:大抵。)

❹ 亭子,一种有顶无墙的建筑物。欧阳修《醉翁亭记》:“峰回路转,有~翼然临于泉上者,醉翁~也。”

❺ 调节,均衡。《史记·秦始皇本纪》:“禹凿龙门,通大夏,决河~水,放之海。”《淮南子·原道》:“味者,甘立而五味~矣。”

❻ 正,正值。见“亭午”。

❼ 养育。张九龄《奉和圣制喜雨》:“艰我稼穑,载育载~。”(载:则。)

亭*ting

CDA4

❶亭子,一种有顶有柱无墙的小形建筑:凉~/园内有一古~。

❷形状像亭子的小房子:书~/报~/邮~。

❸〈文〉平均;适中:~匀/~午(中午)。

❹[亭亭]tingting:1.高耸的样子。2.与“婷婷”同。

养育2

遂(遂滋) 苞(苞育) 亭(亭育;亭毓) 停毒 停育 覆育 资育化育

养育万物:煦物 养物

养育禾苗:养禾

养育材物:养材

顺其自然而化育:顺育

创造化育:大治 造化

滋润养育:涵养 浸育 涵煦

另见:培育1 动物 植物

调和1

调(调平;调合;调谐;平调;融调) 协(甚为~和) 和(和协;和合;和通;和同;和调;和穆;融和;协和) 齐 均(均和) 谐(谐和;谐合) 燮(~理) 勰 雍(雍和) 亭 和 辑洽 胹合 盐梅

人事和协:人和 物和 众和 笙磬同音

顺从和协:顺和

相安,和协:共亿

吉庆和协:庆洽

均衡调和:钧调

融洽调和:陶洽

调协的样子:翕翕 绎绎(~之辔)

(配合得适当:调和)

亭tíng

特丁切,平青。

❶设于路旁供旅客停宿的公房。《东观汉纪·卫飒传》:“凿山通路,列~置驿。”

❷设于边塞观察敌情的岗亭。见“边亭”。

❸基层行政单位,十里为亭。《汉书·百官公卿表》:“十里一~,……十~一乡。”

❹一种有顶无墙的建筑物。张籍《寄和州刘使君》:“送客将过沙口堰,看花多上水心~。”

❺养育;培养。《老子》章五十一:“长之育之,~之毒之。”

〖亭〗 粵 ting4〔停〕普 tínɡ

❶ 古代設在道路旁,供旅客停宿的房子。李白《菩薩蠻》:「何處是歸程?長〜更短〜。」❷ 秦漢時期的基層行政單位。李華《弔古戰場文》:「〜長告余曰。」

❸ 亭子。歐陽修《醉翁亭記》:「有〜翼然臨於泉上者,醉翁〜也。」

亭

南方部分少数民族地区的政权基层机构。宋征服广西西北部后, 在当地壮、布依族地区, 按“人十为家, 家十为亭”,设亭、甲基层机构。授将领岑仲淑为泗城土府土司, 以所属士卒分入各村社为头目,世代屯守,“各管其部”。各亭每年向土府纳银三两, 标志其封建隶属关系。亭内按户各领一份土地, 世代承袭耕种, 收获归己: 但要无偿耕种 “官田”,收获全部送归土官。有的亭将领来的田,划一部分为兵田、伕田,向亭目纳租,供土司差遣时应役耗用。清初“改土归流”后,残存的土目被改为亭目,亭长等, 均听命于官府。权力仅限于代征钱粮和催派伕役等。

163 亭

见42072条。

072 亭

中国传统建筑形式之一。体量不大,带有四角攒尖、或圆形攒尖,或重檐攒尖等,敞开无壁,靠柱支撑屋顶的建筑。

亭

秦汉时的行政区划名。10里1亭,10亭1乡。胡三省注《资治通鉴·汉纪五》: “汉制10里1亭,10亭1乡。” (参见: 亭长)

亭

战国秦汉时期称一种高于普通房舍的小型楼亭。多设于市肆客馆等场所,以为标识。亭即停留。市肆客馆之地,人多停行留步,故有此称。秦汉时期又置乡亭,作为基层区划单位,以维持治安。十里一亭,设亭长。十亭一乡。后世之亭多指有屋顶而无四面围墙的小型建筑物。

亭

中国古建筑中周围开敞的小型单体建筑。多以木件组合构成,上覆瓦顶,也有以砖石砌筑的。亭顶多作攒尖式或圆锥形,下部一般建成台基,基上立柱,支撑灵巧的亭顶。此种建筑多用于园林、城头、水边、山顶,供游览、观眺和休息。亭的种类有凉亭、井亭、长亭、驿亭等。亭的平面形制有三角形、方形、六角形、八角形、扇面形、圆形等。还有与廊墙结合的角亭。大型的亭筑重檐,或四面加抱厦。明清两代常于陵墓庙祠置碑亭。亭,历史悠久,出现于南北朝中后期。

亭

出现于南北朝的中后期,是四面开敞的小型建筑,可做休憩、观览之所,也用于典仪,还有专门用途的碑亭、井亭、宰牲亭、钟亭等。亭的屋顶有攒尖、歇山等多种样式; 形式有方有圆。大型亭子的屋顶可做成重檐顶或加抱厦,如云南蒙自县南湖的瀛洲亭即为此种类型。园林中亭子的形状则更为灵活多样,有许多变化的形式,如苏州拙政园的与谁同坐轩,平面做成弧向水面的扇形,面向湖水便于赏月,可视为亭的一种变体。陵墓、寺庙的亭子则做得很庄重,如明长陵的碑亭,苏州留园中部临水面而建的亭子则做得小巧玲珑,使不足半亩的水面显得开敞而有生气。

亭

用木、石、混凝土等材料建成的开敞型建筑物。一般建在园林或风景名胜处。供游客眺望、观赏和休息。亦有建在路旁供行人歇息和观赏的。

亭

供休息、眺览、遮阳、避雨的点景建筑。其形式多为对称的多边形。

亭

见“林业”中的“亭”。

亭tíng

❶有顶无墙,供休息用的建筑物。如:邮亭。

❷适中。如:调配得很亭均。

亭

秦汉时期供旅客住宿的客舍。《风俗通》:“汉家因秦,大率十里一亭。亭,留也。今语有亭留、亭待,蓄行旅宿食之所馆也。”亭设亭长,除禁捕盗贼外,其管辖亭舍,供旅客止宿,当是亭长的主要职务。据有关文献记载,西汉全国共有亭29635个,仅首都长安周围就有亭120多个。

亭

❶秦、汉乡以下的一种基层行政机构。大概十里一亭,十亭一乡。亭设亭长。亭的作用主要是管理民政,包括征课赋役,缉捕盗匪、平理诉讼,传布政令以及其他有关民政的各项事务。

❷行旅歇宿之所。《风俗通》:“亭,留也,盖行旅宿会之所”。陆机《尸乡亭》诗: “发轸有夙晏,息驾无贤愚”。亭遍布于全国各地。据《汉书·百官公卿表》所载,西汉时共有亭29,635个。东汉时曾大加并省。恒帝永兴元年( 153 )有亭12,442个。封建政府重视亭的建置,地方官如忽视亭传设置,或听其废弛不修,即常获重罪。

亭tínɡ

Ⅰ ❶ (亭子) pavilion; arbour; kiosk: 八角 ~ octagonal pavilion; 凉 ~ wayside pavilion; kiosk

❷ (像亭子的小房子) a house resembling a pavilion: 书 ~ bookstall; 电话 ~ telephone booth Ⅱ [书] (适中; 均匀) well-balanced; well-proportioned; even: ~ 匀 well-balanced

◆亭台楼阁 pavilions, terraces and open halls; airy pavilions and pagodas; pavilions, terraces and towers; 亭亭 [书] erect; gracefully slim; 亭亭如盖 standing straight and topped with leaves; 亭亭耸立 standing alone (as a mountain peak); 亭亭玉立 stand gracefully erect; slim and graceful; tall and straight; 亭午 [书] midday; noon; 亭匀 [书] (of the human figure) well proportioned; well-balanced; (of the rhythm of a melody) regular; balanced; 亭子 pavilion; kiosk; 亭子间 [方] a small, dark back room over a kitchen; garret

亭

pavilion;kiosk

亭

宋、元、明、清时期壮、布依等族地区土司基层政权机构。宋征服广西西北部今红水河沿岸后,委派岑氏土官统治其地,称泗城州,后曾升为军民府。岑氏按“人十为家,家十为亭”,在州之下设甲、亭基层机构。相传泗城州军民府境内共有361亭半,称红水河以南的甲、亭为“内哨”,红水河以北的甲、亭为“外哨”,今壮族地区一律属内哨,由岑氏土官及其宗族直接统治;布依族地区的甲、亭一律属外哨,分派王、黄、岑、侬、陆、周世职其地,而以王、黄2姓土官为最强。各亭每年向土州府纳银3两,标志其封建隶属关系。亭内土地由亭目自行分配,以最好的一份田地归己所有,称为“印田”或“荫免田”;其余分为粮田、兵田、站田、夫田等,授与农民耕种,收获归耕者所有,不需缴纳粮赋,但需给土官服种种劳役,如耕作粮田、兵田、夫田者,必须替土官耕田或服兵役、服杂役等。清初改土归流后,土知州、知府已不复存在,但基层组织亭目制度仍继续保存,有的地区甚至残存到民国初年。

亭tíng

1、秦朝和汉朝乡以下的行政区名。《汉书·百官公卿表上》:"大率十里一亭,亭有长。十亭一乡,乡有三老、有秩、啬夫游徼。亭长掌本亭治安、求捕盗贼、听诉讼、居留行旅。 2、亭有都亭和野亭两类,治所在城里的称都亭,治所在乡间的称野亭。

亭

行人停留宿食的地方。《释名·释宫室》释:人所停集也。《说文》释:民所安定也。《汉书·百官公卿表》记:“秦汉制度,大率十里一亭,亭有亭长;十亭一乡,乡有三老。边地有岗亭。《汉书·西域传》载:桑弘羊上奏汉武帝“稍筑列亭,连城而西,以威西国辅乌孙,为便。”岗亭又称亭候。《后汉书·光武帝纪下》:“筑亭候,修烽燧”。亭候为伺候望敌之所。边地哨所又称亭徼。《史记·平准书》记:新秦中或千里无亭徼。徼,塞也。

亭

秦汉时防盗、捕盗、告警及邮传机构。起源于战国,其时国与国之间的邻接地方往往设亭以资防御。刘向《新序》说:“梁大夫有宋就者,尝为边县令,与楚邻界,梁之边亭,与楚之边亭,皆种瓜有数。”每亭设亭长。秦沿战国之制,设亭于驿道两旁和水路交通要道处所,以防盗、禁盗为职而兼有邮传的性质,亦为官吏及行旅停留之所;并于县设都亭啬夫以管理全县亭的事务。汉承秦制,在乡村大致每隔十里远近设一亭,亭建有高楼,具有瞭望塔的作用。以亭长为主官,掌治安警卫,兼管停留旅客及调解民间争讼,又为中央与郡国之间文书传送的驿站。在城市尚有都亭、街亭、城门亭。都亭设于城廊附近,为官吏及往返使者备宿之亭舍,内地与边塞均有设置,其所在不一定局限在城郭之内,有的亦在城郭之外。城门亭掌守护城门,《后汉书·百官志》注引蔡质《汉仪》说:“洛阳……十二城门,门一亭。”郡治所在的城,亦置门亭,《后汉书·陈寔传》记陈寔曾为颖川“郡西门亭长”。此外,在居延边塞部都尉、候官所在的城障或地方县治所在,似亦参照内郡的制度,设置城门亭;城中大的官署亦设门亭,称为府门亭,掌守卫官署正门及纠仪。街亭亦为城中治安而设,《后汉书·百官志》注引蔡质《汉仪》说:“洛阳二十四街,街一亭。”因洛阳是京师,故除城门亭外尚有街亭。汉代在居延边塞还设有燧亭与农亭。燧亭是候望系统的亭,主报警,在汉简中也称作“戍亭”与“望亭”,其职掌是主候望,传递烽火。汉简中在一些记录烽燧的日常工作活动的简文中,也常把烽燧称作亭。农亭是屯田系统的亭,管理屯田事务,是农田系统最基层的一级组织,其下还管辖若干坞壁田舍,田卒及其家属就住在坞壁田舍内。汉代还有一种亭,管理集市贸易。起源于楼上立旗以当市的古制。《周礼·地官·司徒》说:“上旌于思次以令市。”郑玄注:“上旌者,以为众望也,见旌则知当市也。思次,若今市亭也。”市亭也见于出土汉代陶器上的陶文。秦汉时期设置最多的是“十里一亭”的乡亭,除亭长之外,设有亭佐、亭候、求盗与亭父等员。东汉末期,黄巾起义之后,乡亭制度曾一度遭到破坏。三国魏时大封乡亭候(因食邑主要在乡亭)。《宋书·百官志》说:“元嘉四年(公元427年),郡属有都邮、门亭长。”可见到南朝宋时,亭长之称尚存。至于《隋书·食货志》中所说:“宫观鞠为茂草,乡亭绝其烟火”,只是仅存乡亭之名而已,其时亭制早已结束。至明代又有申明亭,设于各州县,则是民间诉讼的调解机构。

亭tíng

❶

❷ 长

❸ 楼台

❹ 相对新

亭.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 篆tíng

篆tíng

[高(省形)+丁(聲符)→亭(《説文》:“亭,民所安定也。亭有樓,從高省,丁聲。”亭,有頂無牆,供休息用的建築物,多建築在路旁或花園裏〈涼亭。牡丹亭〉,如亭、台、樓、閣。又建在路中,供行人休息,所以“停息”也作“亭息”,坐在亭子裏小息。筆者家鄉揚州有“四望亭”(明嘉靖三十八年建)八角形,三層,八角攢尖式瓦頂。底層四柱通頂,四面皆有拱門。拱門與十字街道對直,銜接成一“過街亭”,今城市面貌雖新,而四望亭依舊,它亭亭玉立於西門街上。揚州瘦西湖畔蓮性寺旁有五亭橋(清乾隆二十二年建),是揚州鹽商爲迎奉乾隆帝遊揚州而建。橋身爲拱券形,橋上有五亭,橋下十五孔,孔孔相連。橋基、橋身、橋亭比例適當,纖巧中顯穩重,玲瓏中見大方。如今它已是揚州的一種標誌。)]

[宋] 李清照《如夢令》:“常記溪亭日暮,沈醉不知歸路。”(溪亭:水邊的亭台;沈醉:深醉。)

[明] 徐弘祖《徐霞客遊記·遊廬山日記·十九日》:“由右廡(wǔ)側登聚仙亭,亭前一崖突出,下臨無地,曰文殊台。”(從右廊房的旁邊登上聚仙亭,亭前有一崖石突出,朝下看不見地面,叫作文殊台。)

亭tíng

(9画)![]()

![]()

*亭tíng

9画 亠部

(1) 古代指建在路旁供行人休息食宿的建筑,后多指建在花园或路旁的小型建筑物,一般有顶无墙,可供休息和观赏风景:~榭| ~台楼阁|长~送别。

(2) 类似亭子的小建筑:书~|邮~|报~。

(3) 〈书〉 均匀;适中:~午|~匀。

亭( )

)

古陶文彙編3.687,戰國

菑亭。

古陶文彙編4.168,戰國

易亭。

古陶文彙編5.211,戰國

美亭。

古陶文彙編6.55,戰國

夾亭。

睡虎地秦墓竹簡·效律52,戰國至秦

其它冗吏、令史掾計者,及都倉、庫、田、亭嗇夫坐其離官屬於鄉者,如令、丞。

秦文字集證·圖版159

召亭之印。

秦文字集證·圖版159

修故亭印。

馬王堆漢墓帛書·老子甲本,西漢

亭之。

張家山漢簡·二年律令266,西漢

畏害及近邊不可置郵者,令門亭卒、捕盜行之。

武威漢代醫簡·第二類簡71,東漢

亭歷二分。

郃陽令曹全碑陽,東漢

親至離亭。

史晨後碑,東漢

於昌平亭下立會市,因彼左右,咸所願樂。

晉皇帝三臨辟雍皇太子再莅盛德頌陽,晉

大常樂安亭侯琅邪諸葛緒博士祭酒。

張通妻陶貴墓誌,隋

吴亭鸖唳,秦川水咽。

田德元墓誌,隋

莫不辤高金谷,趣極蘭亭。

李彦墓誌,唐

慕充耽學,寓目旗亭; 如嬰締交,遊心闤闠。

《説文》: “亭,民所安定也。亭有樓,从高省,丁聲。”

亭tíng

战国以来的形声字。从高(象高屋形)省,丁声。指古代设在道旁供行人停留食宿的处所。中古以后多指有顶无墙、供休息用的建筑物,多建筑在路旁或花园里。现代引申指建筑得比较简单的小房子。如:书亭|邮亭。引申为适中,均匀。如:亭匀。组词如:亭午(指正午、中午)。又为妥帖。如:亭当(后也作停当)。

亭★常◎常

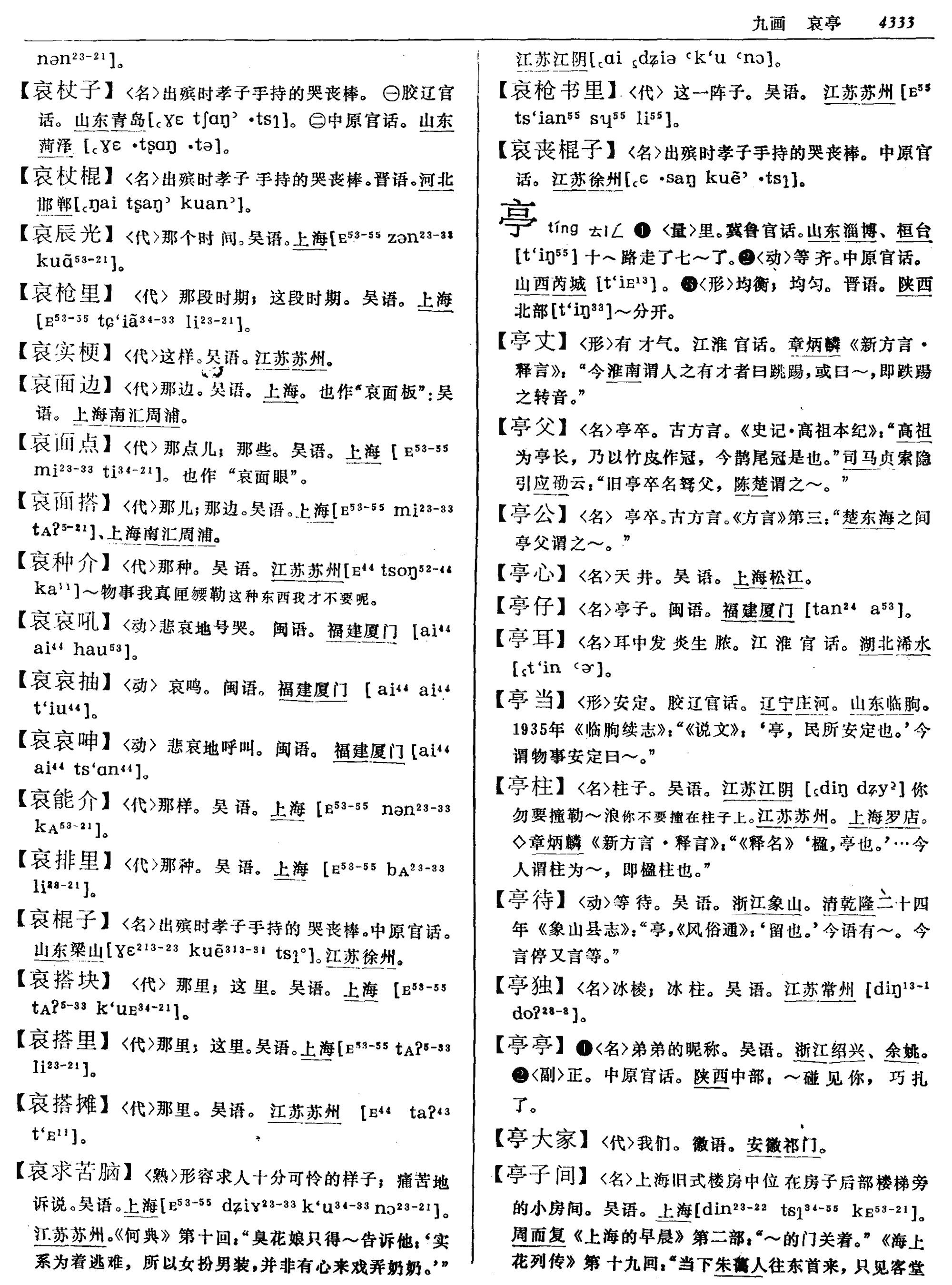

tínɡ形声,甲骨文、小篆从高省,丁声,高象屋顶形,隶定为“亭”。本义为古代道路旁边设置的供行人停留歇息、食宿的处所,引申为古代行政区划的基层单位、风景名胜或园林中供行人歇息的有顶无墙的小型建筑、形状像亭子一样的小房子等,假借为适中、均匀。亭亭,形容人或花木美好的样子。

【辨析】

以“亭”作音符构成的形声字一般读tínɡ:停、葶、婷。

亭 (tíng)

(tíng)

从高省,丁聲。

【按】亭,《説文》:“民所安定也。亭有樓。”古人設立的用來讓人休息的居所。

- international finance corporation是什么意思

- international fund for agricultural development是什么意思

- international geophysical year是什么意思

- international goodwill是什么意思

- international institute of intellectual co-operation of the league of nations是什么意思

- international institute of religions是什么意思

- international labor organization是什么意思

- international language是什么意思

- international law是什么意思

- international monetary fund是什么意思

- international monetary system是什么意思

- international opinions是什么意思

- international phonetic alphabet是什么意思

- international politics studies是什么意思

- international red cross committee是什么意思

- international relation是什么意思

- international relation club是什么意思

- international standard book number是什么意思

- international style是什么意思

- international telecommunication union是什么意思

- international translation是什么意思

- internecine是什么意思

- interned without trial是什么意思

- internegative是什么意思

- internet是什么意思

- internet的主要功能是什么意思

- internet是什么意思

- internuncio是什么意思

- interoception是什么意思

- interorbital是什么意思

- interosculate是什么意思

- interpage是什么意思

- interpellate是什么意思

- interpenetrate是什么意思

- interpersonal是什么意思

- interphase是什么意思

- interphenomena是什么意思

- interphone是什么意思

- interplane是什么意思

- interplanetary是什么意思

- interplay是什么意思

- interplead是什么意思

- interpol是什么意思

- interpolate是什么意思

- interpolation是什么意思

- interpol 国际警察组织是什么意思

- interpose是什么意思

- interposition是什么意思

- interpret是什么意思

- interpretation是什么意思

- interpreter是什么意思

- interprocess是什么意思

- interproposition是什么意思

- interpsychology是什么意思

- interracial是什么意思

- interreaction是什么意思

- interregnum是什么意思

- interrelate是什么意思

- interrogate是什么意思

- interrogation point是什么意思