亦Yì

现行较罕见姓氏。今浙江之椒江,河南之新蔡,山西之大同、长治、临汾、运城等地有分布。汉族姓氏。《续通志·氏族略》 收载,归 “入声” 部。《姓氏考略》 注其源。

❶其引清张澍语曰: “栾姓所改。”

❷“又,或元亦怜真之后,以为氏。”“元亦怜真”,当即《中国人名大辞典》 所收之 “亦怜真班”,元西夏人,仁宗召入宿卫,至正中官御史大夫。

宋代有亦尚节,开禧进士; 明代有亦孔昭,江西参将。

亦yì

❶也。張衡《西京賦》:“小必有之,大亦宜然。”

❷助詞。劉歆《遂初賦》:“曲木惡直繩兮,亦小人之誠也。”班固《東都賦》:“吾子曾不是睹,顧曜後嗣之未造,不亦暗乎?”

亦yì

❶只,仅,范围副词。杜甫《闷》诗:“卷帘唯白水,隐几~青山。”唯、亦互文。又《蒹葭》诗:“江湖后摇落,~恐岁蹉跎。”“亦”一作“只”,“亦恐”即只恐。元结《忝官引》诗:“公车诣魏阙,天子垂清问;敢诵王者箴,~献当时论。”范成大《催租行》诗:“输租得钞官更催,踉跄里正敲门来,手持文书杂嗔喜:‘我~来营醉归尔。’”陆游《夜过鲁墟》诗:“士生本耕稼,时来偶卿相;功名~余事,所勉在素尚。”辛弃疾《贺新郎》词:“此地千年曾物化、莫呼猿且自多招鹤;吾~有,一丘壑。”义并同上。

❷有总、多、尽等义,仍为范围副词,但系指数量多、频率高、范围大,与第一种用法正好相反。卢纶《题金吾郭将军石伏茅堂》诗:“玉佩多依石,油幢~在林。”此一作常衮诗。李端《送路司谏侍从叔赴洪州》诗:“邑人多秉笔,州吏~负笈。村女解收鱼,津童能用楫。”二例“亦”与“多”均互文。窦巩《南阳道中作》诗:“彩雉斗时频驻马,酒旗翻处~留钱。”此亦与“频”相应,犹云总留钱,每每留钱。罗隐《自遣》诗:“得即高歌失即休,多愁多病~悠悠。”秦系《耶溪书怀寄刘长卿员外》诗:“偶逢野果将呼子,屡折荆钗~为妻。”杜甫《寄从孙崇简》诗:“牧竖樵童~无赖,莫令斩断青云梯。”白居易《元相公挽歌词》:“送葬万人皆惨淡,反虞驷马~悲鸣。”姚合《郡中书事寄默然上人》诗:“郡中饶野兴,过客~淹留。”此系首联。范成大《晓出古城山》诗:“空翠滴尘缨,何必濯沧浪?山家~早作,适此朝气凉。”李俊明《南乡子》词《李克绍生朝》:“来往~风流,曾伴仙翁衣锦游。”《射柳捶丸》剧一:“三春尽无桃杏,百里那得桑麻;四时~无耕种,全凭抢虏为家。”义均同上。

❸尚、且,表时态或语气的副词。杜甫《姜楚公画角鹰歌》诗:“梁间燕雀休惊怕,~未抟空上九天。”又《能画》诗:“政化平如水,皇恩断若神。时时用抵戏,~未杂风尘。”“亦未”均“尚未”义。王建《送山人》诗:“人间~有妻儿在,抛向嵩阳古观居。”韦应物《赠冯著》诗:“契阔仕两京,念子~飘蓬。”武元衡《酬陆员外歙州许员外郢州二使君》诗:“晋臣多乐广,汉主识冯唐。不作经年别,离魂~未伤。”范成大《晓出古城山》诗:“墟市稍来集,筠笼转山忙。吏事~挽我,归路盘朝阳。”并为“尚”字义。卢纶《客舍喜崔补阙司空拾遗访宿》诗:“悲荣俱是分,吾~乐吾贫。”此“且”字义。钱起《江行无题》诗:“左宦终何路,摅怀~自宽。”戴叔伦《经巴东岭》诗:“巴山不可上,徒驭~徘徊。”义同上。《五马破曹》剧一:“你及早献与我这定军山,~无话说;你若道半个不字,杀你个片甲不回!”《大劫牢》剧三:“你若是无是无非,~无话说;若是有危有难,我着众头领搭救你上山。”《衣袄车》剧二:“射中呵~无话说,射不中咱有灾殃。”均“尚”字义。

❹纵、虽,表让步关系的连词。《诗经·邶风·柏舟》:“~有兄弟,不可以据,薄言往诉,逢彼之怒。”“亦”已表纵、虽义。杜甫《奉先刘少府新画山水障歌》:“画师~无数,好手不可遇。”意言画师纵多,好手难得。李白《送裴五赴东川》诗:“故人~流落,高义动乾坤。”此系首联。又《夜泊牛渚怀古》诗:“余~能高咏,斯人不可闻。”白居易《劝病鹤》诗:“~知白日青天好,未要高飞且养疮。”又《招萧处士》诗:“峡内岂无人,所逢非所思。门前~有客,相对不相知。”王建《乞竹》诗:“乞取池西三两竿,房前栽着病时看。~知自惜难判割,犹胜横根引出栏。”姚合《杨柳枝》诗:“~知春色人将去,犹胜狂风取次飘。”二例“亦”与“犹”相应,“亦知”等于说虽知。钱起《谷口新居寄同省朋故》诗:“~知生计薄,所贵隐身处。”义同上。苏轼《辛丑年十一月十九日既与子由别于郑州西门之外马上赋得一篇寄之》诗:“~知人生要有别,但恐岁月去飘忽。”陆游《病雁》诗:“稻粱~满目,鸣声自辛酸。”小序云:“祠禄将满,幸粗支朝夕,遂不敢复有请,而作是诗。”“亦”与“自”相应,“自”为“却”字义。元好问《别周卿弟》诗:“晚岁论诗辱见收,相从许久重相留。苦心~有孟东野,真赏谁如高蜀州?”叶梦得《虞美人》词:“美人不用敛蛾眉,我~多情无奈酒阑时。”欧阳修《玉楼春》词:“红莲绿芰~芳菲,不奈金风兼玉露。”吴潜《水调歌头》词:“皎月~常有,今夜独娟娟。”魏了翁《贺新郎》词:“万事无心随处好,风定一川澄碧。些个事,非公谁识。我~年来知此意,但聪明,不及于前日。”

❺深、绝,用以加强肯定语气的副词。杜甫《捣衣》诗:“~知戍不返,秋至拭清砧。”此为首联,“亦”用以加强肯定语气,“亦知”犹言深知。王建《闻故人自征戍回》诗:“安得缩地经,忽使在我旁,~知远行劳,人悴马玄黄。”孟郊《暮秋感思》诗:“~恐旅步难,何独朱颜丑,欲慰一时心,莫如千日酒。”刘长卿《送贾三北游》诗:“把袂相看衣共缁,穷愁只是惜良时。~知到处逢下榻,莫滞秋风西上期。”《宋诗别裁》陈造《望夫山》诗:“~知江南与江北,红楼无处无倾国,妾身为石良不惜,君心为石那可得?”陆游《沧滩》诗:“少年~慕宦游乐,投老方知行路难。”义并同。以上为“深”字义,表肯定语气。

❻深、绝,用以加强否定语气的副词。杜甫《示从孙济》诗:“所来为宗族,~不为盘飧。”又《乐游园歌》诗:“却忆年年人醉时,只今未醉已先悲。数茎白发那抛得?百罚深杯~不辞。”二例均用以加强否定语气,“亦不”犹言“绝不”。白居易《中隐》诗:“君若欲高卧,但自深掩关。~无车马客,造次到门前。”敦煌变文《燕子赋》:“实缘避难,事有急疾。~非强夺,愿王体悉。”《圯桥进履》剧二:“此人心存忠孝,腹隐英华,常思报国之念,~无倦怠之心。”《老君堂》剧二:“(徐懋功云)元帅记着俺三人也!(正末云)我切切在心,~不敢忘也。”义并同。以上为表否定语气之例。

❼已,已经,时间副词。此种用法先秦两汉典籍已见。《诗经·小雅·采薇》:“采薇采薇,薇~刚止。”意亦谓薇茎已经坚硬。《史记·李将军列传》:“广自请曰:‘臣部为前将军,今大将军乃徙令臣出东道;且臣结发而与匈奴战,今乃一得当单于;臣愿居前先死单于。’大将军青~阴受上诫,以为李广老,数奇,毋令当单于,恐不得所欲。”“亦阴受上诫”意即事先已受到皇上的告诫。杜甫《独立》诗:“草露~多湿,蛛丝仍未收。”又《复愁》诗:“江上~秋色,火云终不移。”“亦”与“仍”“终”相应。又《乐游园歌》诗:“圣朝~知贱士丑,一物自荷皇天慈。”“亦”一作“已”,“亦知”即已知。王建《送人游塞》诗:“停车数行日,劝酒问回期。~是茫茫客,还从此别离。”姚合《拾得古砚》诗:“念此黄河中,应有昔人宅。宅~作流水,斯砚未变易。”黄庭坚《阻水泊舟竹山下》诗:“提壶归去意甚真,柳暗花浓~半春。”陆游《自警》诗:“人生非金石,寿夭不自知。一日复一日,~或至耄期。”黄庭坚《鹧鸪天》词:“金作鼎,玉为餐,老来~失少时欢。”吴潜《八声甘州》词:“我~归来岩壑,正不妨散诞、笑口频开。”刘辰翁《八声甘州》词:“春~去人远矣,是别情何薄,归兴何浓?”陈德武《西江月》词:“压雪江山~老,迎春草木俱新。”张养浩《新水令》套《辞官》:“古和今都是一南柯,紫罗襕未必胜渔蓑。休只管恋他,急回头好景~无多。”义并同。

亦

❶只,仅。杜甫《闷》:“卷帘唯白水,隐几亦青山。”

❷尚,且。杜甫《姜楚公画角鹰歌》:“梁间燕雀休惊怕,亦未抟空上九天。”亦未犹言尚未。

❸虽,纵。陆游《病雁》:“稻粱亦满目,鸣声自辛酸。”亦满目犹言虽满目。

❹已,已经。杜甫《复愁》:“江水亦秋色,火云终不移。”

亦

❶也。辛弃疾《贺新郎》(曾与东山约):“此地千年曾物化,莫呼猿、且自多招鹤。吾亦有,一丘壑。”

❷虽然。欧阳修《玉楼春》(蝶飞芳草花飞路):“红莲绿芰亦芳菲,不奈金凤兼玉露。”

亦

1.通“奕” yi

〔例一〕 《诗·大雅·文王》:“凡周之士,不显亦世。”亦世,即“奕世”,盛世。亦通“奕”。

〔例二〕 《诗·周颂·丰年》:“亦有高廪,万亿及秭。”亦,大。

亦,余母、铎部;奕,余母、铎部。余母双声,铎部迭韵,属双声迭韵通假。

2.通“射” yi

〔例〕 《汉书·古今人表》第六等中下: “曹严公亦姑。”注:“即射姑也。”亦通“射”。

亦,余母、铎部;射,余母、铎部。余母双声,铎部迭韵,属双声迭韵通假。

3.通“異” yi

〔例〕 《韩诗外传》卷四第二十六章:“南苗异兽之鞟犹犬羊也。”许维遹注:“元本、钟本、黄本、杨本、程本、刘本‘异兽’作‘亦狩’。”亦狩,奇异之兽。亦通“异”。

亦,余母、铎部; 异,余母、职部。余母双声,铎、职旁转迭韵,属音近通假。

- 上一篇:交

- 下一篇:亨

亦yì

❶也。《郑风·将仲子》三章: “人之多言,亦可畏也。”多言,人们的非议。《大雅·抑》一章:“人亦有言,靡哲不愚。”毛《传》“靡哲不愚,国有道则知,国无道则愚。”郑《笺》:“今王政暴虐,贤者皆佯愚不为容貌,如不肖然。”《鲁颂·閟宫》三章:“周公皇祖,亦其福女。”周公,姬姓,名旦。其子伯禽封于鲁。皇祖,伟大的先祖。朱熹《集传》:“皇祖,谓群公。此章以后,皆言僖公致敬郊庙,而神降之福。国人称愿之如此也。”

❷又。刘淇《助字辨略》:“亦,训为又。”《小雅·采薇》三章:“曰归曰归,岁亦阳止。”郑《笺》:“十月为阳时。”

❸语助词,无实义。《邶风·柏舟》一章: “汎彼柏舟,亦汎其流。”毛《传》:“汎汎,流貌。柏木所以宜为舟也。”郑《笺》:“舟,载渡物者,今不用而与众物汎汎然俱流水中。”《小雅·雨无正》六章:“亦云可使,怨及朋友。”王先谦《集疏》:“可使、不可使,即今谚云此事使得,使不得也。”朋友,同师为朋,同志为友。怨及朋友,被朋友们怨恨。王引之《经义述闻》: “言可从者,则是助君为恶,必怨及朋友矣。”《大雅·卷阿》七章:“凤皇于飞,翙翙其羽,亦集爰止。”王引之《经传释词》:“亦,有不承上文,单为语助者。”《尔雅·释诂》:“爰,曰也。”《说文》:“集,群鸟在木上也。”段玉裁注:“引申为凡聚之称。”《尔雅·释诂》郝懿行《义疏》:“止者,足也。因止足而生止息之义。”

❸用于句中,加强语气。《大雅·民劳》一章:“民亦劳止,汔可小康。”郑《笺》:“汔,几也。康,安也。今周民疲劳矣,王几可以小安之乎?”

❹通“奕”。参见〔亦世〕条。

亦

读音·i(ˋ),为i韵目,属i—er韵部。羊益切,入,昔韵。

❶也;也是。

❷又。

❸但;特。

❹语助词,可用于句首或句中。

❺人肢窝。

亦ia242[ia]

也

⊳汝读英文伊~读英文 (你读英语他也读英语)。

〗。

〗。 〗、吴江。

〗、吴江。 〗、黄岩。

〗、黄岩。

亦yi

也。范仲淹《岳阳楼记》:“是进~忧,退亦忧,然则何时而乐耶?”(是:这样说来。)《诗经·召南·行露》:“虽速我讼,~不女从。”(女:汝,你。)

亦yì

❶〈文〉表示人和人、事物和事物之间具有相同的关系,相当于“也”;同样

△ ~步~趋|人云~云。

❷姓。

亦

也。表示同样:~然︱~步~趋︱~庄~谐(xie)︱不~乐(le)乎︱人云~云。

亦yì

❶ 也:人云亦云︱亦庄亦谐。

❷ 姓。

亦

(10次)

❶又。虽萎绝其~何伤兮 长顑颔~何伤《离》

❷也。时~犹其未央《离》时~冉冉而将至《章·悲》 凤~不贪餧而忘食《辩·五》 ~夫子之故也《弔》

❸语助。无实义。~余心之所善兮不吾知其~已兮《离》 ~非余之所志也《章·誦》 ~多端而膠加《辩·八》

亦yì

❶ 副词,又。《离骚》:“虽萎绝其亦何伤兮!”

❷ 语气词,同“也”。《离骚》:“时亦犹其未央。”

❸助词,无实义。《惜诵》:“亦非余心之所志。”

亦

训诂术语。用于以同义词释义。其表示方法为“某亦某某也”,其中“某”是被释者,“某某”是释者。“某某”往往已经出现,再用它来解释新遇到的同义词或近义词。如《诗·王风·中谷有蓷》:“遇人之艰难矣。”毛传:“艰,亦难也。”

亦yi

亦步亦趋 亦工亦农 亦庄亦谐 反之亦然 人云亦云

亦yì

副词。相当于口语的“也”:

❶表示同样:荣国府贾赦赠银二十两,贾政~是二十两。(十二·266)

❷表示转折或让步:那焦大又恃贾珍不在家,即在家,~不好怎样他,更可以任意洒落洒落。(七·169)

❸表示强调:堂客算来~有十来顶大轿,三四十顶小轿,连家下大小轿车辆,不下百余十乘。(十四·299)

亦

大。《詩經·周頌·噫嘻》:“亦服爾耕,十千維耦。”鄭玄箋:“亦,大。”《詩經·周頌·豐年》:“豐年多黍多稌,亦有高廪,萬億及秭。” 鄭玄箋: “亦,大也。”

亦yì

〖副词〗

一、表示人或动作行为的对象仅限于某个范围。可译为“只是”、“不过是”(8)。《唐雎不辱使命》:布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳! ——平民的发怒,不过是摘下帽子、光着脚,用头撞地罢了!《后十九日复上宰相书》: 亦惟少垂怜焉。——只是希望稍微赐予一点爱怜罢了。《信陵君救赵论》:是二人亦知有信陵,不知有王也。——这两个人只晓得有信陵君,不知道有君王啊。

二、表示几个动作行为、状态、情况一起出现。可译为“又”(6)。《郑子家告赵宣子》:四年,为齐侵蔡,亦获成于楚。——文公四年,帮助齐国攻打蔡国,又从楚国获得谅解。《游褒禅山记》:褒禅山,亦谓之华山。——褒禅山,又称作华山。《亲政篇》;路门之内曰内朝,亦曰燕朝。——在路门的里面设朝叫内朝,又叫燕朝。

三、表示两事相同或相类似。可译为“也”(178)。《烛之武退秦师》:然郑亡,子亦有不利焉! ——然而郑国灭亡,您也有不利呀! 《司马相如上书谏猎》:臣之愚,窃以为人诚有之,兽亦宜然。——小臣愚昧,私下认为人的确有这种情况,兽也应该这样。《与陈给事书》:及其还也,亦尝一进谒于左右矣。——等到返回后,也曾经拜见过您一次。

四、表示无论怎样结果都一样。可译为“也”(85)。《滑稽列传》:臣饮一斗亦醉,一石亦醉。——我饮一斗酒也醉,一石酒也醉。《岳阳楼记》:是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶? ——这样看来,做官时也忧愁,退隐时也忧愁。那么什么时候才快乐呢? 《晁错论》:古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。——古代建立大功业的人,不只有超人的才能,也一定有坚忍不拔的精神。

五、加强反诘语气。可译为“又”(8)。《报任安书》:仆以口语遇遭此祸,重为乡党所戮笑,以污辱先人,亦何面目复上父母之丘墓乎? ——我因为说了几句话,遭遇这样的灾祸,深为乡里人耻笑,并污辱了先人,又有什么面目再上父母的坟墓呢?《祭鳄鱼文》:刺史虽驽弱,亦安肯为鳄鱼低首下心,沁沁𪿐𪿐,为民吏羞,以偷活于此邪? ——刺史虽然平庸懦弱,又怎么肯向鳄鱼低声下气,怯懦恐惧,不敢正视,被百姓和官吏所耻笑,而苟且偷生在这里呢?《信陵君救赵论》:兵符藏于卧内,信陵亦安得窃之? ——兵符藏在卧室内,信陵君又怎么能够偷取它?

亦yì

〖助词〗

用在句首或句中。不能译出(16)。《赵威后问齐使》:书未发,威后问使者曰:“岁亦无恙耶? 民亦无恙耶? 王亦无恙耶?”——书信还没有启封,赵威后就问使者说:“今年的收成没有什么祸害吧?老百姓没有什么祸害吧?齐王没有什么祸害吧?”《留侯论》:夫子房受书于圯上之老人也,其事甚怪。然亦安知其非秦之世,有隐君子者出而试之。——张子房接受了圯上老人的兵书,那件事十分怪异。但是,怎么知道不是秦代有隐君子出来考验他呢。《前赤壁赋》:客亦知夫水与月乎? ——您知道那江水和月亮吗?

亦yì

❶ 也。表示类同。《触龙说赵太后》:“丈夫~爱怜其少子乎?”《陈涉世家》:“今亡~死,举大计~死,等死,死国可乎?”

❷ 只是,不过。表示限于某一范围。《孟子·滕文公上》:“尧舜之治天下,岂无所用其心哉?~不用于耕耳。”《唐雎不辱使命》:“布衣之怒,~免冠徒跣,以头抢地尔。”(徒跣xiǎn:赤脚。)

❸ 又。❶ 表示相继。《诗经·商颂·烈祖》:“既载清酤,赉我思成;~有和羹,既戒既平。”《左传·文公七年》:“先君何罪?其嗣~何罪?”

❷ 表示转折。《孙子·虚实》:“越人之兵虽多,~奚益于胜败哉?”《庄子·田子方》:“夫哀莫大于心死,而身死~次之。”

❹ 语气词。用在句首或句中,只起凑足音节的作用。《诗经·召南·草虫》:“~既见止,~既觏止。”(止:语气词。觏gòu:遇到。)《齐桓晋文之事》:“盖~反其本矣?”(盖:通“盍”,何不。)韩愈《答李翊书》:“如是者,其~足乐乎,其无足乐也?”

亦*yi

D2E0

❶也,又:~步~趋/~真~幻。

❷〈文〉人的腋窝,后写作“腋”(见《说文解字》)。

❸姓。

相同

同(同一;同样;同等;从同;符同) 一(一致;如一;划一;齐一;一般般) 齐(齐契;齐同;齐衡) 壹 通 均 合辙 侔拟 相侔 相若 无殊 相如 相伦 相兼 相犹 相等 等头 等类 等之 符合 符协 不二 靡贰

齐等,等同:比侔

表示同样:亦 也(~是)

表示两事物相同:划等号

不该相同而相同:雷同

基本相同:相差无几

没有什么区别:别无二致

彼此类似,基本相同:相类相从

大致相同:略同(所见~) 相仿

主要方面相同:大同

大部分相同,只有小部分不同:大同小异

完全相同,没有两样:一模一样 一式一样 一模二样

极为相当,毫无差异:针锋匹敌

没有差异,完全相同:同出一辙

趋向相同,考虑却各不相同:一致百虑 百虑一致

(彼此无差别:相同)

另见:相像 相当

并列

并(并排) 骈 齿(齿列;齿班;齿躐;齐齿;隶齿) 比(比并;次比) 齐(齐齿;齐列;齐班) 方 同列 平列 軿列

两种事物平列:两(势不~立)

表示并列关系:或(~者;~诸) 既 也且 又 以 亦 及 而 并 将(~信~疑) 与 和 暨

等同,并列:侪

同列,并列:班行

并列的样子:肆肆

(平行排列:并列)

〖亦〗 粵 jik6〔翼〕普 yì

❶ 副詞,也,也是,有成語「〜步〜趨」。諸葛亮《出師表》:「陛下〜宜自謀。」❷ 語氣助詞,用在句中,表示語氣的加強。蘇洵《六國論》:「諸侯之所亡,與戰敗而亡者,其實〜百倍。」莊周《莊子.逍遙遊》:「不〜悲乎!」(不〜:語氣助詞,用於反問句,表示委婉的語氣。)

亦yì

也(表示同样),也是。如:亦然,亦无不可,亦步亦趋。

亦yi

副词。(一)用于后面的短语或分句中,表示动作或情况与前面的相同,相当于“也”。也有前后各用“亦”照应的,义同。如: ❶鱼,我所欲也,熊掌亦我所欲也。(《孟子·告子上》“亦”句:鱼是我想要的,熊掌也是我想要的。)

❷项庄拔剑起舞,项伯亦拔剑起舞。(《史记·项羽本纪》“亦”句:项庄拔出剑站起来挥舞,项伯也拔出剑站起来挥舞。)

❸周公不师孔子,孔子亦不师周公。(《世说新语·政事》“亦”句:周公不效法孔子,孔子也不效法周公。)

❹秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧。(《史记·廉颇蔺相如列传》“亦”句:秦国也不把十五座城邑给赵国,赵国也最终不给秦国璧玉。) (二)用于谓语前,表示限定范围,相当于“只是”“不过”等。如:

❺圣人之治天下,岂无所用其心哉?亦不用于耕耳。(《孟子·滕文公上》“亦”句:圣人治理天下,难道是无所用心吗?只是不用在耕作方面罢了。)

❻寡人之从君而西也,亦晋之妖梦是践。(《左传·僖公十五年》“亦”句:我跟从晋君向西走,不过是实践晋国的妖梦罢了。) (三)两“亦”前后照应,表示“无论如何”都一样,相当于“也”。如:

❼臣言亦死,不言亦死。(《新序·杂事》“亦”句:我说也是死,不说也是死。)

❽君子能亦好,不能亦好。(《荀子·不苟》“亦”句:君子有才能也好,没有才能也好。)(四)用于递进复句的后一分句,相当于“也”。如:

❾寡人之使吾子处此,不唯许国之为,亦聊以固吾圉也。(《左传·隐公十一年》“亦”句:我使您留在这里,不仅为了许国,也为了暂时稳定我国边疆。)

❿凡法术之难行也,不独万乘,千乘亦然。(《韩非子·孤愤》“亦”句:法术的难于实施,不只是拥有万乘兵车的国家〔如此〕,拥有千乘兵车的国家也是如此。) (五)用于复句的后一分句,表示转折,相当于“又”。如:(11)越人之兵虽多,亦奚益于胜败哉?(《孙子兵法·虚实》“亦”句:越国军队即使很多,对战争的胜负又有什么用呢?) (12)枫柳虽合抱,亦何所施?(《世说新语·言语》“亦句:枫树柳树虽然有合抱那么粗,又能派什么用场?) (六)用于复句的前一分句,表示限定在这一范围内,后一分句表示轻度的转折。相当于“只”“只是”。如: (13)亦有君之不能耳,士无弊者。(《韩非子·难二》“亦句:只有君主的不知人善任而已,士没有坏的。) (14)王亦不好士也,何患无士?(《战国策·齐策四》“亦”句:只是王不喜欢士罢了,〔要喜欢〕哪用担心没有士?)

亦yì

Ⅰ [书] (也; 也是) also; too: 反之 ~ 然 and the reverse is also true; and vice versa; 不 ~ 善乎? Is it not good? Ⅱ (姓氏) a surname: ~ 宏 Yi Hong

◆亦步亦趋 follow in sb.'s footsteps; ape sb. at every step; follow others at every step; follow step by step; 亦即 that is; i.e.; namely; viz.; 亦庄亦谐 serious and facetious at the same time; seriocomic

亦yì

❶

❷ 不

❸ 人云

亦

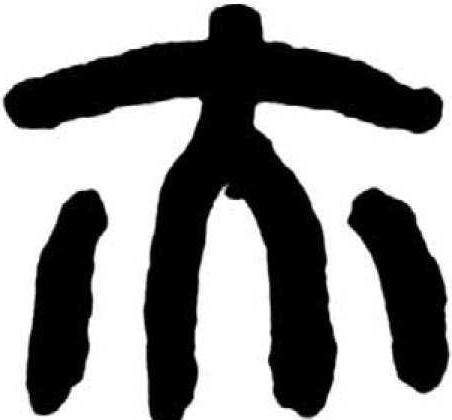

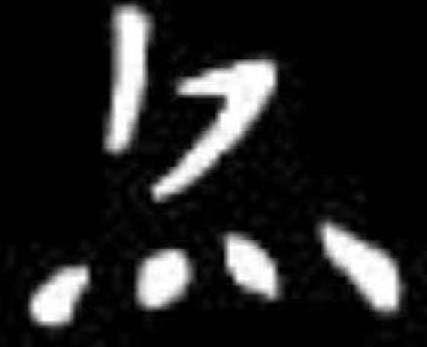

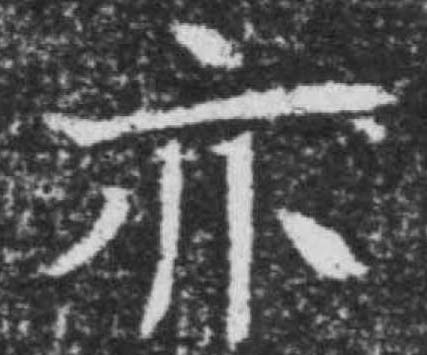

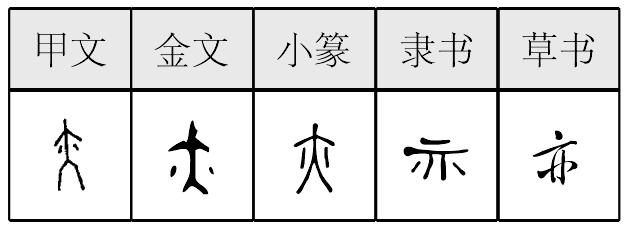

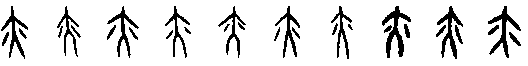

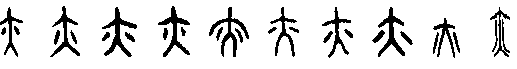

亦,甲骨文作

,金文作

,金文作

,小篆作

,小篆作 。

。

“腋” 的初文,今稱腋窩。字在正面人形 “大” 的兩側各加小點標示腋窩位置所在,六書稱爲指事,按照字形隸定爲 “亦”。文獻假借爲副詞,相當於 “也” “又” “都” “衹是” “的確”等義,又用作連詞或語氣詞,後世造 “腋”字表示本義。卜辭或用作副詞,或用作地名。銘文或用作副詞、語氣詞。提示: 正面人形於字釋爲“大”,但作爲構形部件一般不表示 “大”之義。

楚簡帛文作 ,秦簡牘文作

,秦簡牘文作 ,均已解散篆體,後者爲古隸典型。

,均已解散篆體,後者爲古隸典型。

亦yì

甲骨文为指事字,“大”是正面而立的人,臂下两点是指事,表明那里便是“腋”,“亦”乃“腋”之本字。《说文》:“亦,人之臂亦也。”借作副词,相当于“也”。作声符生成的字有:

yì

弈(博弈)

奕(神采奕奕)

yè

夜(参见“夜”字条)

jì

迹(迹象)

dí

狄(姓氏)

荻(枫叶荻花秋瑟瑟)

相关链接

“狄”甲骨文左边画的是一个人。《马王堆帛书》把“亦”字上面的“亠”省去了,隶书便变成了“火”。本是散居于中国古代北方一个民族,因为他们喜欢把“翟”(雉)的图案画在自己的衣服上,故又称“翟”(dí)。

243.趣談“亦”字

亦,像人兩腋流汗,爲“腋”本字。因兩側對稱,借爲相同,也是(人云亦云)。

亦.jpg) 甲骨文;

甲骨文; .jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆yì

篆yì

[大(人),象形)+ 丶丶(汗液→) → 亦(《説文》:“亦,人之臂亦也。從大,象兩亦之形。”腋〈胳肢窩〉本字,這個部位易淌汗液故名。因其左右對稱,即左右都一樣,故假借爲“也〈同樣〉字解。於是另造“腋”字。)]

[西漢] 戴聖《禮記·曲禮上》:“禮尚往來,往而不來非禮也,來而不往亦非禮也。”

[西漢] 司馬遷 《史記·滑稽列傳》:“臣飲一斗亦醉,一石亦醉。”(臣下喝一杯醉,喝十杯也是醉。)

亦(yì)

“.jpg) ,人之臂亦也。从大,象两亦之形。凡亦之属皆从亦。臣铉等曰:今别作腋,非是。”(羊益切)

,人之臂亦也。从大,象两亦之形。凡亦之属皆从亦。臣铉等曰:今别作腋,非是。”(羊益切)

徐锴《系传》:“人之掖也。八,其处也。”商代晚期亦戈上作.jpg) 。甲骨文作

。甲骨文作.jpg) 、

、.jpg) 等,西周金文作

等,西周金文作.jpg) ,中间象正面的人形,两臂之下的两点是指事符号,指出腋之位置。战国郭店楚简略有变形,作

,中间象正面的人形,两臂之下的两点是指事符号,指出腋之位置。战国郭店楚简略有变形,作.jpg) 。《仪礼·有司》:“司马朼羊,亦司马载。”郑玄注:“亦著脊胁皆一骨也。”卜辞中的“亦”借用为副词,也、又之义。金文中也有类似用法。“臂亦”即“臂腋”,俗称人的胳肢窝。

。《仪礼·有司》:“司马朼羊,亦司马载。”郑玄注:“亦著脊胁皆一骨也。”卜辞中的“亦”借用为副词,也、又之义。金文中也有类似用法。“臂亦”即“臂腋”,俗称人的胳肢窝。

亦部只有一个属字“![]() ”,云:“盗窃褱物也。从亦,有所持。俗谓蔽人俾夹是也。弘农陝字从此。”今陕西之“陕”的繁体“陝”从此。后世《辞海》立“亦”部,但其中所收录的“变”、“恋”、“栾”、“鸾”等字中的“

”,云:“盗窃褱物也。从亦,有所持。俗谓蔽人俾夹是也。弘农陝字从此。”今陕西之“陕”的繁体“陝”从此。后世《辞海》立“亦”部,但其中所收录的“变”、“恋”、“栾”、“鸾”等字中的“![]() ”为“

”为“.jpg) ”的简化字,与“亦”本义无关。其他字典和词典一般不立亦部。

”的简化字,与“亦”本义无关。其他字典和词典一般不立亦部。

亦yì

(6画)![]()

【提示】第三笔是竖撇,第四笔是竖钩,不要错写成亦。

*亦yì

6画 亠部 〈书〉 也;也是:人云~云|~步~趋|~庄~谐。

亦( )

)

甲骨文合集12727,殷

貞今夕卜其亦雨。

甲骨文合集16890,殷

四日壬辰亦㞢來。

英國所藏甲骨集1997,殷

貞𣎆不既![]() 其亦𠦪。

其亦𠦪。

![]() 戈, 殷周金文集成10635, 殷

戈, 殷周金文集成10635, 殷

亦。

六年召伯虎簋,殷周金文集成4293,西周中期

亦我考幽白(伯)幽姜令。

哀成叔鼎,殷周金文集成2782,春秋晚期

亦弗其![]() (墜)

(墜)![]() (蒦)。

(蒦)。

者𣱼鎛, 吴越文字彙編371頁,戰國早期

女(汝)亦虔秉不(丕)![]() (經)𢛳(德)。

(經)𢛳(德)。

郭店楚墓竹簡·緇衣10,戰國

少(小)民亦隹(惟)日悁(怨)。

郭店楚墓竹簡·性自命出29,戰國

凡至樂必悲,哭亦悲。

上海博物館藏戰國楚竹書六·競公瘧8,戰國

𥛜(詛)爲亡(無)㦹(喪)□祝亦亡(無)益□。

上海博物館藏戰國楚竹書六·孔子見季𧻚子12, 戰國

亦![]() (以)亓(其)勿審二逃者

(以)亓(其)勿審二逃者![]() (以)觀於民。

(以)觀於民。

上海博物館藏戰國楚竹書六·用曰4,戰國

而亦不可難之。

睡虎地秦墓竹簡·秦律十八種64,戰國至秦

亦封印之。

張家山漢簡·算數書62,西漢

亦以一尺寸數爲法。

居延新簡EPW.16,西漢

書亦急傳。

漢印文字徵

徐亦世印。

圉令趙君碑,東漢

亦難雙。

黄庭内景經,晉

亦足以誓信九天告三官矣。

舊館壇碑,南朝梁

並亦得道。

元乂墓誌,北魏

田疇之謡既弭,羔裘之刺亦息。

元朗墓誌,北魏

亦既闕止。

吕覎墓誌,東魏

驚流洋洋,亦逝川而不返。

竇泰墓誌,北齊

公亦志在不二。

賈玄贊墓誌,隋

亦何代而無之。

陳皆墓誌,唐

因之亦安。

苗弘本墓誌,唐

公亦輙辤去之。

按: 从夕、灬。

《説文》:“亦,人之臂亦也。从大,象兩亦之形。凡亦之屬皆从亦。”指事字。大爲人形,兩點表示腋之部位,“腋”之初文。

亦yì

甲骨文、金文、小篆和汉初篆隶从大(象人正立),两点指两腋下。亦字即腋下的腋的本字。西汉隶书逐渐过渡到“亦”字形,楷书继承。古音亦的声母与“也”和“又”声母相同或相近,义随音转为“也”、“又”(字形可能也略有关,即两腋,左边有一个,右边也(或又)有一个义)。“也”表示同样,又有“也是”义。如:反之亦然|亦步亦趋(比喻跟着走,由于自己没有主见或逢迎别人)。

亦★常◎常

yì表意,甲骨文、金文、小篆从大,大象正面人形,两侧的两点为符号,表示人的两腋所在的部位,隶定为“亦”。本义为腋窝(是“腋”的本字),假借为副词,表示类同或相似关系,相当于“也”“也是”等。

【辨析】

以“亦”作音符构成的形声字韵母一般读ì,但声母不同。yì:奕、弈∣jì:迹。

亦 (yì)

(yì)

古“掖”字。掖在臂下,故以“大”爲人形,而點記其兩臂之下。

【按】亦,當是古“腋”字,本義指腋下。

*亦riak

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  , 人之臂亦也。从大,象兩亦之形。凡亦之屬皆从亦。(十篇下)

, 人之臂亦也。从大,象兩亦之形。凡亦之屬皆从亦。(十篇下)

示人兩腋所在。

- 荠薴是什么意思

- 荠麦余春雪,樱桃落晚风。是什么意思

- 荡是什么意思

- 荡·《诗经·大雅是什么意思

- 荡为寒烟是什么意思

- 荡之什是什么意思

- 荡了三魂,走了七魄是什么意思

- 荡云处处千层浪,沃日重重万里涛。是什么意思

- 荡产是什么意思

- 荡产倾家是什么意思

- 荡人是什么意思

- 荡人心神是什么意思

- 荡人心腑是什么意思

- 荡佚是什么意思

- 荡侯是什么意思

- 荡俗是什么意思

- 荡倚冲冒是什么意思

- 荡儿是什么意思

- 荡兀是什么意思

- 荡决是什么意思

- 荡凭是什么意思

- 荡出是什么意思

- 荡击是什么意思

- 荡击波征是什么意思

- 荡刀布是什么意思

- 荡划子是什么意思

- 荡动是什么意思

- 荡勃相是什么意思

- 荡千千是什么意思

- 荡单是什么意思

- 荡南是什么意思

- 荡卵子是什么意思

- 荡双桨是什么意思

- 荡口是什么意思

- 荡口嘴是什么意思

- 荡口杯是什么意思

- 荡叶夷根是什么意思

- 荡喙是什么意思

- 荡嘴是什么意思

- 荡嘴管是什么意思

- 荡圆圈是什么意思

- 荡地是什么意思

- 荡坠是什么意思

- 荡垢涤污是什么意思

- 荡埋来是什么意思

- 荡天灭寇阴阳铲是什么意思

- 荡失是什么意思

- 荡失路是什么意思

- 荡头是什么意思

- 荡头阵是什么意思

- 荡夷是什么意思

- 荡夷将军是什么意思

- 荡妇是什么意思

- 荡妇秋思赋是什么意思

- 荡姐是什么意思

- 荡姐羌是什么意思

- 荡子是什么意思

- 荡子不归是什么意思

- 荡子之流嫖妓是什么意思

- 荡子从军赋是什么意思