云冈石窟

我国最著名的石窟之一。与敦煌石窟、龙门石窟并称为中国古代佛教石窟艺术三大宝库。位于山西大同武州(周)山(又名云冈),东西绵延约一公里。主要石窟皆完成于北魏迁都洛阳之前,最早由和尚昙曜主持,在首都平城(今大同市)西郊武周山开凿石窟五所,之后陆续兴建,前后花了近四十年时间。现存较大洞窟五十三个,造像五万一千余尊,最大石像高达十七米,气魄宏伟。显出“惟我独尊”的庄严气概。其他石像,按照菩萨、罗汉及佛教中规定的等级,形体大小或神态都一级低于一级。雕刻手法之生动、豪放,极其惊人,从中可以窥见汉代石刻艺术的影响。

云冈石窟

云冈石窟

座落於山西大同城西三十二里武周山南麓。因武周山又名雲岡,故稱。始鑿於北魏和平元年(公元460年),大部完成於太和十八年(公元494年)遷都洛陽之前,而造像工程一直延續到正光年間。後世多次修葺並擴建,尤以遼金規模最大。現存主要洞窟五十三個,造像五萬一千餘尊,爲我國最大石窟群之一。大佛最高者達五丈一尺,最小者僅有寸餘。菩薩、力士和飛天等形象生動活潑。塔柱所雕蟠龍、獅、虎與金翅鳥等動物以及植物紋樣,皆堪稱傑作。第十六窟至第二十窟稱曇曜五窟,由北魏著名和尚曇曜主持開鑿,開鑿年代最早,氣魄最爲雄偉。第五窟、第六窟與五華洞爲雲岡藝術之精華。參閱北魏·酈道元《水經注·㶟水》、乾隆《大清一統志·大同府·寺觀》。

云冈石窟

中国的佛教石窟,位于山西省大同市西16km。窟龛绵延1km,现存主要洞窟53个,有1100个龛,造像5.1万多件。石窟始建于北魏和平元年(460),至494年基本建成。正光五年(524)是北魏雕凿的最后阶段。初唐贞观(627~649)年间,直至金皇统六年(1146)曾多次整修建造。依山开凿,东西长约1 km,现存大小洞窟252个,佛像、菩萨、飞天等造像约51000尊,石雕面积达18000 m2。洞窟大致可分为3种类型:早期凿成的16~20窟,即昙曜5窟,平面呈椭圆形,以造像为主题;中部各窟平面为长方形,分前后2室,中央雕造大像,四壁及顶部凿有佛教题材的浮雕;第3为方形窟室,中央立有刻满浮雕的方形塔柱,四壁刻有佛像、龛座。最精彩的为16~20窟,其中最高大的佛像高达17 m,最小的佛像只有几厘米。云冈昙曜五窟是最大的5个洞窟:中心19窟主尊释迦牟尼佛坐像高16.8m;20窟释迦佛坐像高13.7m;18窟释迦佛立像高15.5m;17窟弥勒菩萨交脚像高15.6m;16窟释迦佛立像高13.5m。这几座造像规模巨大,气势宏伟,是云冈石窟的代表作品。全国重点文物保护单位。

云冈石窟

在山西省大同市西16公里武周山南麓。石窟依山开凿,东西绵延1公里,现存石窟53个,石雕造像5.1万多尊。始凿于北魏天安二年(公元453年),主要石窟完成于太和十八年(公元494年)迁都洛阳之前的30多年间。云冈北魏石窟按时代可划分为三期。第一期编号为第16至第20窟,是狂热提倡佛教的文成帝时期,由凉州高僧昙曜主持开凿的,习惯称之为“昙曜五窟”。五窟的形制基本相同,平面为马蹄形,没有后室,穹窿顶,前开拱门,拱门上开明窗。昙曜五窟开凿最早,气势最为宏伟,主佛的高度都在13米以上,传说主佛的面相系仿北魏道武、明元、太武、景穆、文成五代帝王像。第16窟主像是释迦牟尼立像,高13米,仿文成帝形象雕刻,面相清秀。第17窟主像是交脚弥勒佛,高15米,虽风化严重,但仍可看出其体态的矫健挺拔。第18窟释迦牟尼立佛高15米多,巍然挺立。第19窟主佛为释迦坐像,高16米多,俊秀娴雅,是云冈石窟的第二大像。第20窟主佛坐像高13米多,造型宏伟,面形饱满,神态安详,结跏趺坐,背衬火焰纹和飞天等浮雕,是北魏时期石窟造像的代表作,也是云冈石刻的象征。第二期开凿于公元465—494年,是云冈石窟造像的最兴盛时期。洞窟平面多方形,为殿堂式和塔庙式洞窟,多分前后二室,是沿袭龟兹石窟以来的窟形。前室四壁和塔柱布置有成排的佛龛,窟门、窟顶、明窗有浮雕装饰的飞天、伎乐、花草等,是研究历史、艺术、音乐、建筑的形象资料。第五窟的大佛高17米,是云冈石窟最大的佛像。这时期出现了佛本生和佛传故事石刻连环画,出现了大型供养人行列。第6窟的中心方塔分上下两层,上层的四角以象驮九层小塔为柱,下层龛内雕佛像,洞窟的四壁遍布佛、罗汉、飞天雕像。此窟是云冈石窟中雕刻最为精致而丰富的一窟。这一时期佛和菩萨的面相丰瘦适中,表情温和恬静,其雕刻风格是继承汉代石刻艺术的传统,并吸收外来艺术技巧中的某些因素而形成的。在第二期的后期,佛造像的服装仿效中原,变为宽大厚重的“衮服”式。第三期开凿于公元494—524年,洞窟为中小型,多为单独形式出现。较为流行塔庙、三壁三龛,重龛式洞窟。窟门外崖面上雕饰繁缛,佛像面型清瘦,衣服褶纹多重叠,丰富多变的气势减弱。中小窟数量增多表明佛教已在各个阶层传播。北魏以后,唐代和辽代也曾雕造一些造像。云冈石窟是我国最大的石窟群之一,以内容丰富多彩、造像气势宏伟著称,被列为全国重点文物保护单位,是世界闻名的艺术宝库。

云冈石窟

云冈石窟位于大同市西16公里的武周山南麓,为山西国佛教三大石窟之一。石窟凿建始于460年(北魏和平元年),止于520-525年(孝明帝正光年间)。石窟依山开凿,东西绵延一公里,现存主要洞窟45个,大小窟龛252个,石雕造像51000余躯,最大者达17米,最小者仅几厘米。窟中菩萨、力士、飞天形象生动活泼,塔柱上的雕刻精致细腻,上承公元前221-220年(秦汉)现实主义艺术的精华,下开581-907年(隋唐)浪漫主义色彩之先河,与甘肃敦煌莫高窟、河南龙门石窟并称“中国三大石窟群”,也是世界闻名的石雕艺术宝库之一。

云冈石窟是石窟艺术“中国化”的开始。云冈中期石窟出现的中国宫殿建筑式样雕刻,以及在此基础上发展出的中国式佛像龛,在后世的石窟寺建造中得到广泛应用。云冈晚期石窟的窟室布局和装饰,更加突出地展现了浓郁的中国式建筑、装饰风格,反映出佛教艺术“中国化”的不断深入。

云冈石窟按时代早晚可分成三期,三期的造像特征、窟龛形制、题材布置、雕刻技巧都各有特色。第一期为460-465年,文成帝命高僧昙曜开凿。其主要特点是:各窟形成似椭圆形草庐,外壁满雕千佛,造像主要是三世佛、释迦佛、弥勒菩萨。主佛形体高大,居窟内主要位置。

第二期于465-494年开凿。其中最有特色的是第一、二与第五、六两组石窟。前组为塔洞,窟中央雕方形塔柱,窟后壁雕主像,弥勒及佛本身故事浮雕及释迦。第5主像为三世佛,中央坐像高17米,是云冈石窟中最大的佛像。第6窟后室正中有方形塔柱,高15米。塔柱下面4层大龛,四面分别雕刻交脚弥勒、坐佛和释迦多宝对坐像。窟内雕凿33幅描写释迦牟尼从诞生到成道的故事浮雕。这一时期共同的特点是:各窟形制平面多方形,大多分前后两室。雄伟的大佛像减少,佛像中释迦突出。同时出现了大型的世俗供养人行列,以及供养天、本生和佛传故事。

第三期于公元494-524年开凿,石窟有4种不同类型。第4、51窟为塔洞,正面雕塔或方柱,壁面雕千佛龛。第14窟内多为千佛龛。四壁三龛式的中小洞窟,共20余座。这一时期的共同特点是:不成组的窟多,中小窟多,作为补刻的小龛多。塔洞、四壁三龛以及重龛式洞窟流行。中小窟数量明显比第二期多。

单位:大同市云冈石窟管委会 邮编:037008

电话:86-352-3025600

057 云冈石窟

位于大同市西16公里的武周山南麓,依山开凿,东西绵延1公里。是中国最大的石窟群之一。北魏兴安二年(453),由名僧昙曜主持开凿,到太和十九年(495)迁都洛阳之前大部完成,工程持续40余年。在中国三大石窟中,此窟以气魄雄伟,内容丰富多采著称。现存洞窟53个,造像5.1万多尊。分东、中、西三部分。根据石窟编号,东部1—4窟,以造塔为主。中部5—20窟,为云冈艺术之精华。20窟最为壮丽,露天大佛高达13.7米,是云冈石窟代表杰作。西部21—53窟,以小窟小龛居多,佛像多是瘦骨清相。

云冈石窟

著名的石窟寺。初建于北魏中期,约自和平元年(460年)至太和十八年(494年),沿续至唐初。北魏称灵岩寺,亦称武周山石窟寺,明代始称云冈。云冈石窟分布于山西省大同市西武周山南麓,坐北朝南,窟龛绵延约1公里。现存主要洞窟53个,共计1100余龛,造像5万1千余尊。按造像风格可分早中晚三期。早期从文成帝和平元年(460年)至献文帝皇兴五年(471年)。此间开凿了“昙曜五窟”,即16~20窟。中期自五窟开凿后至孝文帝迁都洛阳前(465—494年)。此间所开凿的石窟可分五组:第7~8窟,第9~10窟,第5~6窟,第1~2窟,都是双窟,以及另一组第11~13窟。第3窟亦为此时开凿。晚期自孝文帝迁都洛阳以后(494年)至正光年间。此间开凿的都是中小窟龛,造像活动已进尾声。云冈石窟造像,以其气魄雄伟、端庄肃穆著称于世。最大的佛像高达17米。多是按照佛教教义雕刻的。这里的雕刻风格,是在接受了中亚、南亚、波斯以及希腊艺术的影响,同时继承汉代石刻艺术传统的基础上形成的,又给予各地石窟艺术以巨大影响。

云冈石窟Yungang shiku

位于山西省大同市西16公里的武周山北崖上,自东而西,长约2里,依山势开凿。现存主要洞窟53个,造像5万余尊,其中有佛像、菩萨、力士、飞天等,姿态各异,形象生动。最大的佛像高17米,最小的仅有几厘米。云冈石窟造像以气魄雄伟、内容丰富多采著称,是我国最大的石窟群之一。

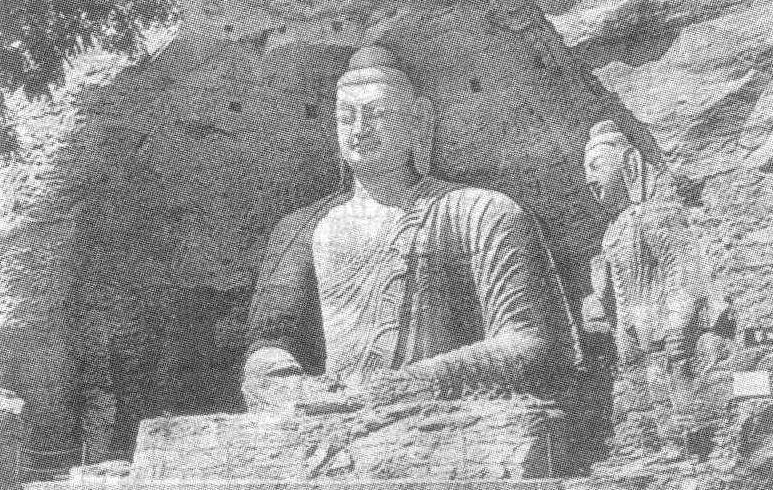

据《魏书·释老志》记载:云冈石窟创建于北魏文成帝拓跋濬和平年间(460-465)。当时有一著名和尚昙曜主持监造石窟五座,称“昙曜五窟”。即现在位于云冈石窟西部东头编号为十六窟至二十窟。传说五窟中的主佛是以道武、明元、太武、景穆、文成五位帝王为楷模雕刻而成的。石窟顶部成穹窿式,外壁满雕千佛,风格古朴。其中十六窟本尊为释迦牟尼立像,高13.5米,面目清秀。十七窟正中是交脚弥勒,坐像,高15.6米,窟小像大,咄咄逼人。十八窟本尊为披千佛袈裟的释迦佛立像,高15.5米,气势磅礴雄伟。十九窟本尊为释迦牟尼坐像,高16.8米,是云冈石窟中第二大造像,体形挺健雄伟的佛和菩萨造像,充分体现了北魏作品的风格和特点。二十窟正中是释迦牟尼坐像,高13.75米,面部丰圆,鼻高唇薄,大耳垂肩,两肩齐挺,造型雄伟,气魄浑厚,堪称云冈石窟的代表作。云冈石窟中除开凿最早的“昙曜五窟”外,其他主要洞窟大多完成于北魏孝文帝太和十八年(494)

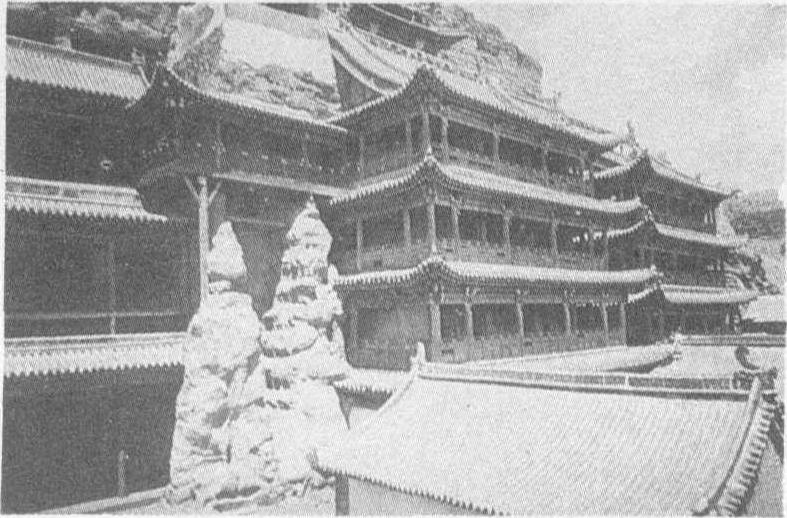

之前,后世曾多次修缮,并增建了佛寺。各种造像雕刻更加精美成熟。其中引人注目的是,同期开凿的一组双窟,即编号为第五窟和第六窟。窟前有清顺治八年(1651)建造的五间四层木构楼阁,琉璃瓦顶,极为壮观。第五窟后室本尊是释迦牟尼坐像,高17米,是云冈石窟中佛像之最。第六窟堪称云冈石窟第一奇观,规模巨大,由地面到窟顶高20米,中间有一面积约60平方米的两层方形塔柱,上端连着窟顶,整个塔柱和洞壁嵌满佛龛和多种装饰,下层四面刻有佛像,上层倚角各雕九层出檐小塔,驮于象背之上,窟顶雕有三十三诸天及各种形式的骑乘,其余各壁雕有佛、菩萨、罗汉、飞天等。在东壁和南壁下边绘有“佛传图”,用连续浮雕故事画,描写释迦牟尼从诞生到出家成佛的事迹。在这个洞窟中很难找出一处没有雕刻的空隙,规模宏伟,雕饰富丽,技法娴熟,内容丰富,是云冈石窟中最有代表性的一窟。在云冈石窟中,特别值得注意的是在洞窟内外壁面、藻井和佛光上,雕刻着身披锦帛或手持乐器的千姿百态的飞天。飞天是佛教艺术中的香音之神,她们善飞舞,能奏乐,满身异香。古代艺术家用轻软绵长的飘带,衬托出女性优美轻捷的身躯,自由地飞翔在天上人间。

云冈石窟

位于山西大同市西郊,是我国古代规模宏伟的宗教建筑之一。其中主要洞窟二十一个,连上西部诸窟共计五十三洞,雕造佛像五万一千余躯。云冈石窟的建筑形式有三种:一是平面为椭圆形,顶部作圆形的洞窟;二是祇提式窟,平面约略正方形,中心雕像或塔形柱;三是前后两室式洞窟,前室横面略长,前檐雕廊柱将窟门分为三间,两室内满雕造像和龛座,主像在后室。这三种洞窟在云冈石窟中皆占主要地位,都是太和十八年北魏都城南迁以前 (494年) 开凿的。

云冈石窟

云冈石窟Yungang shiku

我国著名石窟。位于山西省大同以西武周山。北魏时期大兴佛教,石窟艺术也发展起来。云冈石窟开凿于孝文帝迁都洛阳之前,约自和平元年(460)至太和十八年(494)。其中最早的五窟是文成帝命沙门统昙曜开凿的,有明显的犍陀罗艺术特征。后来的献文、孝文等帝都在这里大兴凿造,形成壮美的石窟艺术群。此石窟群共有100多窟龛,规模宏大,气势雄伟,最高的佛像高达十几米,雕刻传神,翊翊如生,有很高的艺术价值。现存洞窟53处,其中主洞21个,造像51 000多尊。是我国古代雕刻艺术宝库之一。

云冈石窟

全国重点文物保护单位。位于市西北16公里武周山南麓。始凿于北魏兴安二年(453)。大多完成于太和十八年(494)迁都洛阳之前。造像工程及小型石窟营造,一直延续到正光年间(520—525)。据北魏郦道元《水经注·㶟水》记载,当时“凿石开山,因岩结构,真容巨状,世法所希。山堂水殿,烟寺相望,林渊锦镜,缀目新眺”。冯云骧《题云冈寺》赞叹云:“窍凿天开石髓香,千佛宝相生奇光。”后虽多次补凿,而规模较小。石窟依山而凿,分东、中、西三区,绵延1公里。历经1500余年,颇遭自然风蚀和人为破坏,现存大小洞窟252个,雕像51000余尊,是我国最大石窟群之一,无愧为世界石窟艺术宝库。“昙曜五窟”(编号为16至20)开凿最早,气魄也最雄伟(见“云冈昙曜五窟”条)。中区编号5至13诸窟,显示出北魏孝文帝“汉化改革”的文化氛围。5、6两窟及五华洞为云冈艺术精华,内容尤为丰富,雕像多为佛、菩萨、力士和飞天等。佛像为其主体,大小不等,形态各异,高者达17米,小者仅有几厘米。另有蟠龙、虎、狮等动物雕像。雕刻技艺,在继承我国秦汉时期优良传统的同时,吸收了外来艺术精华,创造出瑰奇多采的独特风格。云冈石窟“雕饰奇伟,冠于一世”(《魏书·释老志》)。在我国艺术史上乃至世界艺术史上皆占有重要地位,是中外文化交流的辉煌表征。

云冈石窟

位于山西大同市西北16公里的武周山南麓。东西绵延1公里,现存石窟53个,雕像5.1万余尊。是中国最大的石窟群之一,世界著名的艺术宝库。始凿于453年,大部完成于495年,造像工程延续到520—525年。在中国三大石窟中以造像气魄雄伟、内容丰富著称。其中以第五、第六窟和五华洞最为丰富多彩,是云冈艺术的精华。参见“考古学”中的“云冈石窟”。

云冈石窟

中国三大石窟群之一。位于山西大同云冈。东西绵延1公里。现存53窟,1100多小龛,5万余造像。多建成于北魏和平初年至太和十八年(494年)。唐、辽二代有个别雕凿。雕刻风格为佛教艺术影响和汉代以来传统风格的结合。参见“旅游学”中的“云冈石窟”。

云冈石窟

云冈石窟为中国三大石窟群之一,位于山西大同云冈。傍山凿成,东西锦亘1000米。现存主要洞窟53个,大小造像5.1万多尊,是闻名世界的艺术宝库。据史书载,洞窟建成于北魏和平初年至太和十八年。后世曾多次修缮,并增建佛寺,尤以辽金两代规模最大。石窟群中,有神态迥异、栩栩如生的佛像、菩萨和护法诸天等;有风格古朴典雅、形状多样的仿本构建筑; 有主题鲜明、刀法娴熟的佛传浮雕;有构图繁富、优美精致的装饰纹样;还有中国古代乐器雕刻如箜篌、排箫、琵琶等。丰富多彩,琳琅满目。位于中部的第五窟,中央坐像高17米,是此间最大的佛像。第六窟雕刻了32幅释迦牟尼从出生到佛传故事浮雕,规模宏壮,雕饰艳丽,技艺精湛,堪为云冈石窟的代表作。第八窟门拱两侧刻有罕见的五头六臂乘孔雀的鸠摩罗天,东侧刻有摩醯首罗天。第二十窟前壁崩塌,造像露天。释迦坐像高13.7米,面部丰满,两肩宽厚,造型雄伟,为云冈石窟艺术的佳品。云冈石窟是秦汉以来雕刻艺术的延续与发展,并融合中外佛教艺术精华,在中国艺术史上起着承前启后的作用。

云冈石窟

中国佛教三大石窟之一。位于山西省大同市城西16千米的武周山南麓,武州川北岸。石窟依山开凿,东西绵延1000米余。现存主要洞窟53个,小龛1100多个,造像5.1万多躯。分作东中西3区。石窟开凿于北魏中后期,大规模开凿主要在文成帝至孝文帝时期,孝文帝迁都洛阳后,石窟开凿趋向衰落。唐、辽仅有个别造像活动。辽代还在此建有10寺,辽末、明末均被战火殃及。近代以来逐渐湮没。20世纪初,才又引起人们的重视,同时也遭盗劫和破坏。中华人民共和国成立后,对其进行了保护和维修。

北魏洞窟大致可分为3期:第一期主要是文成帝时期,石窟有第十六窟、第十七窟、第十八窟、第十九窟、第二十窟等5个洞窟,位于云冈石窟的中部,因系沙门统昙曜主持开凿的,故又称“昙曜五窟”。形式为仿印度草庐式,马蹄形平面,穹窿顶。主像主要是三世佛,还有释迦和交脚弥勒菩萨。周壁雕饰千佛。佛面相方圆,深目高鼻,上身内着僧祗支衣,外着右袒肩或通肩大衣。菩萨上身斜披络腋,胸佩项圈、短璎珞,戴臂钏,下着羊肠大裙。普遍采用凸起式衣纹。这5窟可分两组:第十八窟、第十九窟、第二十窟为一组,开凿时间较早,主像均为三世佛。第十九窟是该组的中心窟,主尊高达16.8米,其左右二佛分处两耳洞。其中西耳洞的主要工程一直拖到第二期。第二十窟主像高13.7米,是云冈石窟的代表作。第十六窟、第十七窟为另一组。第十七窟正中主要是交脚弥勒菩萨,第十六窟主像是释迦。这2组的工程多拖到第二期。相传5所石窟的主尊均仿太祖以下5帝而凿。第二期时间约从文成帝以后至孝文帝迁都洛阳以前。主要石窟包括第七窟、第八窟,第九窟、第十窟,第五窟、第六窟,第一窟、第二窟,第十一窟、第十二窟、第十三窟等5组洞窟。另外还有第三窟、第十一窟外壁崖面上的小窟和二十窟以西若干小窟。窟平面多作方形,具前后室,每每2窟成对。个别的窟中央雕塔柱,或后壁开隧道式礼拜道。窟顶多雕平棊,龛有上下重龛、左右对称式和屋形龛等。造像题材多样化,主像除三世佛、佛装弥勒外,突出释迦佛。另外还有释迦、多宝及维摩文殊对坐像等。大像稀少,出现世俗供养行列。壁画主要有浮雕的大型连续佛本生和佛传故事,流行阶梯式衣纹。到本期的后段,造像服装变为中原流行的褒衣博带式。汉魏以来分层分段附有榜题的壁面布局、中国传统的仿木构窟檐和屋形龛等建筑形式及装饰日益增多。该期最早开凿是第七窟、第八双窟,时间约当孝文帝时期。佛装交脚弥勒、天龙八部护法像等最早出现在该组窟中。第九窟、第十窟时代略晚。第五窟、第六窟约在孝文帝都平城的后期。第十一窟~第十三窟中,只有第十二窟按期完成,时代约当近于第九窟、第十窟,第十一窟、第十三窟开工不久即因迁都而行停工。第三期时代约迁都洛阳后至正光末年(494年~524年)。成组的窟龛基本消失,中心窟、布局多样化的小龛增多。塔洞、千佛洞、四壁三龛和重龛式洞窟等流行。造像面型清瘦,衣服下部的褶纹越来越重叠,龛楣、帐饰日益复杂。造像题材流行释迦、多宝与维摩、文殊。佛传故事较多,弥勒与释迦并重。此外在延昌、正光年间的铭记中,已出现乞求托生西方净土世界的要求。

唐、辽等也进行过一些开窟活动,但无论从数量或历史价值,均无法与北魏时期相比。第三窟后室的阿弥陀佛与观世音、大势至菩萨,很可能是初唐在北魏未完工的后室开凿的。辽代主要是建造了通乐、灵岩、鲸崇、镇国、护国、天宫、崇福、童子、华严、兜率等10座大寺。另在第十三窟南壁下部佛龛上,曾发现辽代修大小像1876尊的铭记。该石窟1961年被国务院确定为全国重点文物保护单位。

云冈石窟

石窟寺名。又称灵岩寺石窟。在山西大同市西北16公里武周山(云冈)南麓。石窟依山开凿,东西绵延1公里,现存主要洞窟53个,石雕佛像、飞天等51000多尊,最大佛像高达17米,是中国古代最大的石窟群之一。魏晋以来,随着佛教的广泛传播,寺宇林立。北魏拓跋鲜卑统治者为了适应统治中原地区的需要,也大力提倡佛教。此石窟始建于北魏文成帝和平元年(460,一说兴安二年,即453年),主要石窟完成于太和十八年(494)孝文帝迁都洛阳前30余年中。最初由凉州僧人昙曜主持,据《魏书·释老志》载:“于京城(即平城,今大同东北古城)西武州塞,开窟五所,镌建佛像各一,高者70尺,次60尺,雕饰奇伟,冠于一世。”此即北魏开国后五个皇帝祈福的昙曜五窟,皆以造像为主题,没有后室。稍后的中部各窟有后室,中央雕镌大佛像,四面、拱门和窟顶上雕刻许多小佛像和飞天、佛经故事。雕刻风格既继承汉代石刻艺术的传统,又吸收外来艺术的有益部分,佛像高大雄伟,颇有犷劲之气,带有早期造像特点。解放后,设云冈石窟文物管理所,为全国重点文物保护单位。

- 烂疤子是什么意思

- 烂疬是什么意思

- 烂疮疤是什么意思

- 烂瘾是什么意思

- 烂白薯食物中毒是什么意思

- 烂皮唔烂骨个饭是什么意思

- 烂皮袄里裹珍珠——表面上穷,内里可富得很是什么意思

- 烂盆盆是什么意思

- 烂盘子是什么意思

- 烂盘盒是什么意思

- 烂目是什么意思

- 烂目弦是什么意思

- 烂眉烂眼是什么意思

- 烂眯喋是什么意思

- 烂眶是什么意思

- 烂眶眼是什么意思

- 烂眼儿是什么意思

- 烂眼儿巴唧是什么意思

- 烂眼儿巴瞎是什么意思

- 烂眼儿枯嗤是什么意思

- 烂眼儿糊瞎是什么意思

- 烂眼咕叽是什么意思

- 烂眼子是什么意思

- 烂眼子事是什么意思

- 烂眼子事儿是什么意思

- 烂眼招苍蝇——倒霉透啦是什么意思

- 烂眼搭蛆是什么意思

- 烂眼枯瞎是什么意思

- 烂眼皮病是什么意思

- 烂眼睛招苍蝇是什么意思

- 烂眼睛招苍蝇——倒霉透是什么意思

- 烂眼窟处是什么意思

- 烂眼糊哧是什么意思

- 烂眼边是什么意思

- 烂眼边儿是什么意思

- 烂眼鳑鲏儿是什么意思

- 烂瞓是什么意思

- 烂瞓猪是什么意思

- 烂石是什么意思

- 烂石草是什么意思

- 烂破是什么意思

- 烂破片儿是什么意思

- 烂碎是什么意思

- 烂碗盏是什么意思

- 烂秧子鱼是什么意思

- 烂秧病是什么意思

- 烂秫米是什么意思

- 烂积丸是什么意思

- 烂积片是什么意思

- 烂稀是什么意思

- 烂稀喋是什么意思

- 烂稀稀是什么意思

- 烂稻索是什么意思

- 烂穗病是什么意思

- 烂穿弊是什么意思

- 烂窦是什么意思

- 烂窳窳是什么意思

- 烂笪笪是什么意思

- 烂筋筋是什么意思

- 烂篱烂笠是什么意思