乞食qǐ shí

见“吹箫吴市”。李白《游溧阳北湖亭望瓦屋山怀古》:子胥昔乞食,此女倾壶浆。

乞食

陶渊明

饥来驱我去,不知竟何之。行行至斯里,叩门拙言辞。主人解余意,遗赠岂虚来。谈谐终日夕,觞至辄倾杯。情欣新知欢,言咏遂赋诗。感子漂母意,愧我非韩才。衔戢知何谢,冥报以相贻。

具有乞食的生活经验而以此命题为诗,文学史上除陶渊明似乎没有第二个人。关于陶渊明是否真有乞食之事,古人是有不同意见的,黄廷鹄评注《诗冶》、陶必铨《萸江诗话》就以为是设言而已,这种说法全属臆必。而沈德潜《古诗源》认为“不必看作设言愈妙”,温汝能《陶诗汇评》谓“因饥求食是贫士所有之事,特渊明胸怀视之旷如,固不必讳言之耳”。按陶诗言贫屡见,如《有会而作》“弱年逢家乏,老至更长饥”,《饮酒》“既抱固穷节,饥寒饱所更”,皆是直言不讳的;再说,此谓“乞食”,并非沿门乞讨而是向人借贷以为食计,观诗中“解意”、“遗赠””可见。诗既如实反映了陶渊明躬耕生涯中艰难的一面,更表现了诗人的诚实与真率。

前四句写诗人为饥饿所迫,出门贷食时的光景。乞食不是很有面子的事,所以这里如实着重写那份窘态。先是不知何往,一个“竟”字写出反复忖度之态,一方面固然见得当时农村凋敝,有粮之家太少,告贷几乎无门;另一方面也见出诗人对于所求之人,也是有所选择的。“行行”二字,状出目的不甚明确的、无可奈何的行程,“尔时光景可想”(康发祥《伯山诗话》)。三是终于拿定主意,敲开了门,却不好开口,这是极生活化亦极戏剧性的情节,读者可以想见诗人有口难开,顾左右而言它,口讷辞拙的情态。这种笔墨,全以自然入妙。

中六句写乞贷如愿,主客杯酒闲聊,一破困窘的场面。“开门拙言辞”写到卡壳的尴尬,多亏主人的善解人意,一见诗人此时的饥色和窘态,不消他启齿,立刻拿出粮食:“这些米你先拿回去吃吧”,诗人顺着梯子下了台,心想真是不虚此行了。不仅如此,主人对渊明倾慕已久,一定要留他下来聊聊,同时也请他先吃一顿。这正中诗人下怀——对于请吃,渊明是从不推辞的。谈得投机,于是即席赋诗,这一来,诗人言笑举止都自如了,全不象初来时那尴尬的模样。

后四句正面表达感激之情。活用《史记·淮阴侯列传》韩信于饥贫中受惠于漂母,得食数十日,后封楚王,回赐漂母千金的故事。是说主人恩深似漂母,而自惭不是韩信,这份情谊只能牢记心中,今生无从报答,只有死后在冥冥中再行图报罢。——古人相信“冥报”,如衔环结草的说法,冥报是否可能是一回事,而作为感激的一种表达方式,却合情合理。

这首诗毫无警策之句可摘,也无波澜起伏可言,似乎平平无奇。然而从诗中可看到两个真真实实的、值得尊敬的人:一个是豁达慷慨、而且善解人意的主人,他不但乐于助人,还能尊重别人、给人以面子,这和世上为富不仁的阔佬和虚伪的慈善家形成鲜明对照;另一个是脱离污浊官场而生活困窘的诗人,但他宁可乞贷于人,也决不走回头路,齐白石有一幅小品画题辞为:“宰相归思,囊中无钱;宁可为盗,不肯伤廉”,赞扬的正是同样的气节。所以鲁迅说陶渊明:“他尽管非常之穷,但心里很平静,这样的自然状态,很不容易模仿”,非有人生持守者,不能到此境界。

《乞食》

乞食

饥来驱我去,不知竟何之!

行行至斯里,叩门拙言辞。

主人解余意,遗赠岂虚来?

谈谐终日夕,觞至辄倾杯。

情欣新知欢,言咏遂赋诗。

感子漂母惠,愧我非韩才。

衔戢知何谢,冥报以相贻。

此诗是由于生活贫困向人借贷,感人遗赠留饮而作。所谓乞食,并非真的沿街乞讨。关于诗中所写内容的真实性,过去一直有人怀疑,认为“不但乞食非真,即安贫守道亦非诗中本义。”(见清陶必铨《萸江诗话》)陶渊明《饮酒》诗中说: “畴昔苦长饥, 投耒去学仕。将养不得节,冻馁固缠已。是时向立年,志意多所耻。”所写困饿冻馁情况与此诗内容相近。向立年,即将近30岁。据此可知此诗作于晋孝武帝太元十八年(393年)作者从政为州祭酒之前。

因题为“乞食”,所以先从饥饿写起: “饥来驱我去,不知竟何之?”为饥饿驱使,出得门来却不知向何处去。上下句以“驱”字和“不知”二字,把身不自主、行无定向、漫无所适的状态神情逼真地表现出来。 “行行至斯里,叩门拙言辞。”是说走啊走,不觉来到这个村子,敲开人家的门却说不出话来。 “行行”叠用,生动地刻画了不愿去却又不得不去的心理活动。至下句着一“拙”字,才把那身不自主的茫然情态截住:觉得为谋食而来,故拙。千载以下读此四句,当时光景仍如在目前,足见陶公极善形容。

以下六句写在主人家里的情形: “主人解余意,遗赠岂虚来?”二句说因羞口言辞迟拙,主人就明白了借贷的来意,赠给了我不少东西,岂能让我白跑一趟?由此二句可见非真正沿街乞讨者。主人不但满足了他的要求,还热情地留他饮酒: “谈谐终日夕,觞至辄倾杯。情欣新知欢,言咏遂赋诗。”四句说和主人从早到晚畅谈终日,每劝必饮,非常融洽投机。自己为得遇如此知心的新朋友感到非常欣喜,言谈吟咏之间就赋成了这首诗。谈谐,言谈相投。新知,新朋友。所赋之诗,即这首《乞食》。

穷困之中受到了主人如此盛情的款待和慷慨的援助,更难得志同而道合,因情欣而生感,因感而思谢: “感子漂母恩,愧我非韩才。衔戢知何谢,冥报以相贻。”所谓漂母恩,是用了关于韩信的一个典故。《史记·淮阴侯列传》载:韩信少时贫贱,在城下钓鱼,饥饿不堪。有一漂母(洗衣老妪)见状送给他饭吃。韩信感激非常,说: “吾必有以重报母。”后来,他封为楚王,果然以千金报谢。在这里,作者以漂母喻主人,但不敢以韩信自况。意思是说,感谢您象漂母一样的恩惠,但惭愧的是我并不是象韩信那样有才能的人。句中一转,结二句又一转:虽非韩才,恩情终当铭记在心;自己知道应如何感谢,即使到死也要报答。衔戢,藏敛,指藏在心里。冥报,在阴间报答。《左传·宣公十五年》记载着冥中报恩的故事:晋国大夫魏颗在父亲死后,没让父亲的爱妾殉葬,而让其另嫁。后来在他和秦国的杜回打仗时,有一老人结草以抗杜回,帮助他取得了胜利。后来这位老人托梦告诉他,说自己是他父亲爱妾的父亲,特来战场结草报恩。

此诗反映了陶渊明出仕以前一段贫困的经历,所写全是实情实境。通过对这件事的歌咏,寄慨遥深。作者是借漂母以起兴,重点在“愧非韩才”。但渊明真的认为自己无才吗?当然不是。这一方面反映了时代将易、英雄没有施展才略的机会,更何况渊明是一位抗志不仕、与物多忤的人?另一方面是因志不能遂,只能以死相报。关于冥报,苏轼在《书渊明<乞食>诗后》中只理解为报一饭之恩,连呼“哀哉”,实未及其意。邱嘉穗在《东山草堂陶诗笺》中又把它和杜甫的《彭衙行》并论说“古人一饭之惠不肯忘,而况于食君之禄乎?”于是,从中看出了陶、杜二公的忠君爱国之心,这又与渊明原意相去甚远。事实上,渊明所欲报主人者,知遇之恩也。在那黑暗的年代,他深感知己难求。而之所以发誓要冥报,是“生不能伸志于世,乃死欲伸志于地下”的愤激之语。这是寓含在《乞食》诗中更深一层的思想。唐代的王维对陶渊明不肯为五斗米折腰向乡里小儿的豪举很不以为然。他在《与魏居士书》中说: “近有陶潜,不肯把板屈腰见督邮,解印绶弃官去。后贫,《乞食》诗云: ‘叩门拙言辞’,是屡乞而惭也。尝一见督邮,安食公田数顷。一惭之不忍,而终身惭乎?”弃官与乞食孰先孰后,且待考证,只是从中可以看出二位诗人在出处进退方面思想境界的差距。

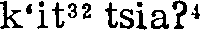

乞食kük21siek5[ ]

]

乞丐。

乞食kītziáh

古义指乞讨食物,后凝固为一词与方言同指乞丐:△~身,皇帝喙kītziáh sīn,hóngdècuì(喻说话与身份不配。也形容好吹牛说大话)。《左传·僖公二十三年》:“[重耳]乞食于野人。”清·梁章钜《称谓录·乞食》:“乞丐,閩省呼之為乞食。”

〗。

〗。

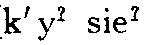

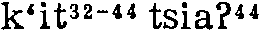

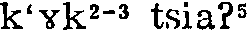

〗、厦门〖

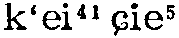

〗、厦门〖 〗、永春〖

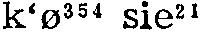

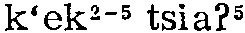

〗、永春〖 〗、福安〖kߵik5 seik2〗、古田〖kߵyk2 siak5〗、漳平〖kߵit55-33tsa53〗、光泽〖

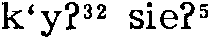

〗、福安〖kߵik5 seik2〗、古田〖kߵyk2 siak5〗、漳平〖kߵit55-33tsa53〗、光泽〖 〗、福鼎澳腰〖kߵik4 sia24〗、闽侯洋里〖

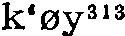

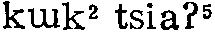

〗、福鼎澳腰〖kߵik4 sia24〗、闽侯洋里〖 〗、顺昌洋口〖

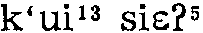

〗、顺昌洋口〖 〗。

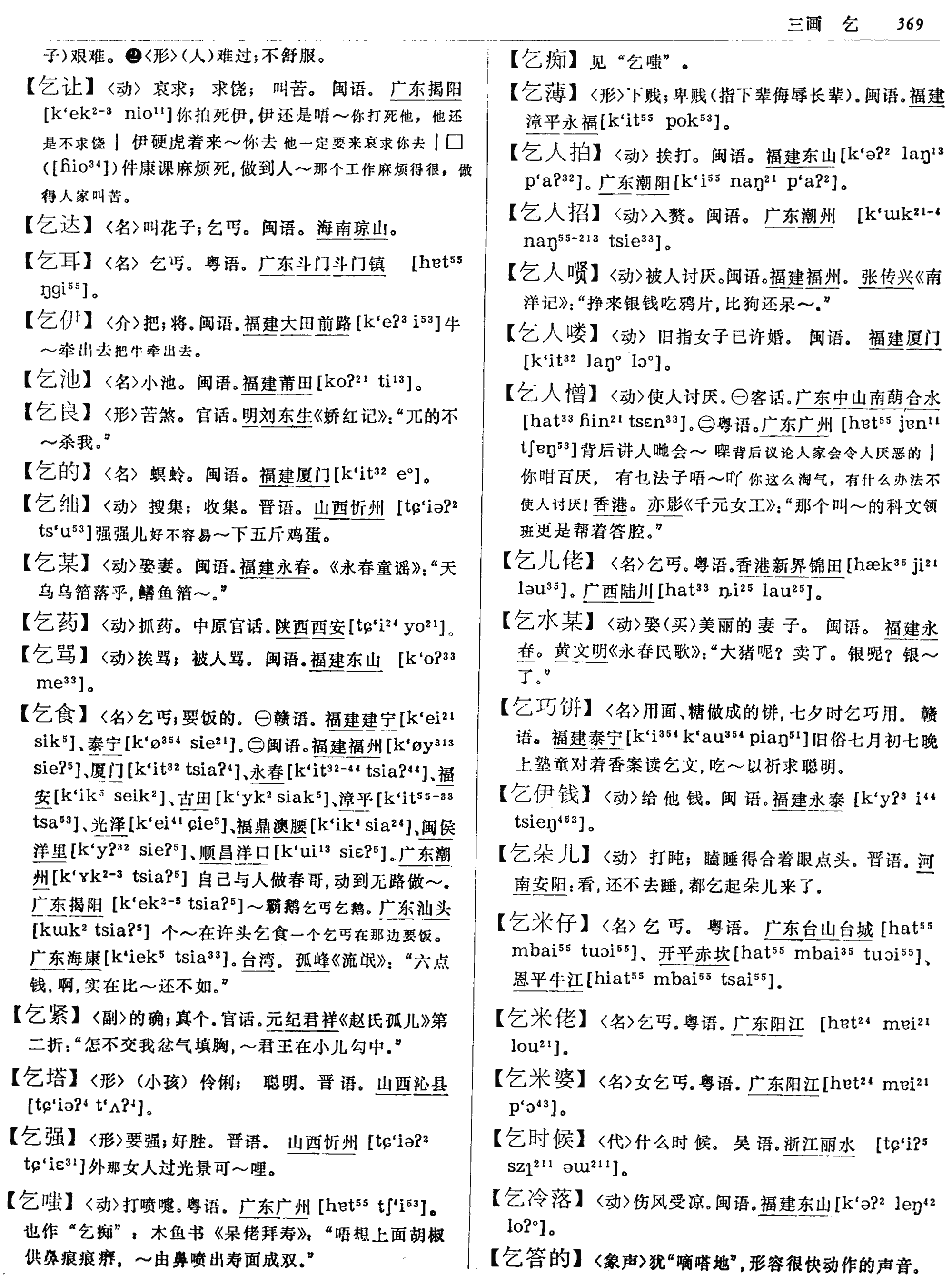

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

乞食qǐ shí

甘肃永登薛家湾人“绍句”谓人。

乞食

讨要饭食。《左传·僖公二十三年》:“~于野人,野人与之块。”

乞求

乞 求(求丐;求乞;求索;求谒)丐(丐貣;请丐) 丐

向别人乞求:讨冷饭吃

乞求邻人:乞邻

乞求上天:叫天(~不应)

乞求晴雨和调和:鞭石

乞求恩赐:讨赏

乞求填补空缺官位:讨缺

乞求给饭或给钱:乞讨 乞丐

乞求借贷:丐贷

乞求给饭:乞食 讨饭 要饭

乞求茶水:谒浆

向人乞求饭食钱物等:讨乞

乞求施舍:行乞

乞求布施:丐施

在街头行乞:吴市吹箫

到处乞求施舍:沿门托钵 沿门持钵 沿门能钵 托钵沿门

乞求火种:请火

乞求同情:乞怜(摇尾~) 求哀

乞求别人的怜悯和帮助:乞哀告怜 乞怜告哀 告哀乞怜

乞求饶恕:求饶

乞求饶命:讨命

连连叩头,百般求饶:磕头如捣

乞求活命:讨生

卑躬屈膝、不顾人格地乞求活命:摇尾乞命

乞求衣着:求衣

多次乞求:百请

向人献媚,以求怜悯:摇尾乞怜 乞怜摇尾

谄媚讨好地乞求:夸毗以求

(请求给予:乞求)

乞讨

乞(乞化;乞请;乞索;乞貣;行乞;求乞) 游丐 行丐 行貣 吃化 打莲花落

乞讨饭食:讨吃 讨口 讨米 讨吃 讨饭 索饭 丐饭 赶饭 要饭 乞饭 乞食 丐食 求食 逐食 谒食 投食 吹箫

乞求粮食:呼庚(呼庚癸)

饥民春节前后讨饭度荒:讨年

佛、道徒求人施舍财物:化(化缘;抄化;募化)

募化钱财:化钱

向人募化斋饭:化斋

乞讨钱财:化钱

为贫乞讨:贫乞

逐地求乞:巡丐

开口乞讨:启乞 启丐

挨门挨户乞讨:沿门持钵 沿门托钵

沿街乞讨:吹箫乞食 日转千街

在街头行乞:吴市吹箫 吹箫吴市

强行乞讨:强乞 强丐 强告化

(求乞:乞讨)

另见:流浪 贫困 乞求

- 紧身衣是什么意思

- 紧身衣制度是什么意思

- 紧身袜裤是什么意思

- 紧身裤是什么意思

- 紧身边是什么意思

- 紧身长衬裤是什么意思

- 紧辅音是什么意思

- 紧边是什么意思

- 紧边边儿是什么意思

- 紧过三弦是什么意思

- 紧过风尾雷是什么意思

- 紧迫是什么意思

- 紧迫局面是什么意思

- 紧迫已极,一刻也不能拖延是什么意思

- 紧迫感是什么意思

- 紧迫问题是什么意思

- 紧迸迸是什么意思

- 紧追是什么意思

- 紧追不放是什么意思

- 紧追不放,猛烈打击是什么意思

- 紧追慢赶是什么意思

- 紧追权是什么意思

- 紧逼是什么意思

- 紧逼人盯人防守是什么意思

- 紧逼先施是什么意思

- 紧逼盯人是什么意思

- 紧逼盯人防守是什么意思

- 紧逼逼是什么意思

- 紧遒是什么意思

- 紧那罗是什么意思

- 紧那罗王是什么意思

- 紧邦喋是什么意思

- 紧邦邦是什么意思

- 紧邻是什么意思

- 紧钵钵儿是什么意思

- 紧锣密鼓是什么意思

- 紧锤锤儿是什么意思

- 紧长是什么意思

- 紧门筛是什么意思

- 紧闭法是什么意思

- 紧闭牢关是什么意思

- 紧闭竹门传语客,那得暇,尽由他。是什么意思

- 紧防是什么意思

- 紧陀罗是什么意思

- 紧随是什么意思

- 紧随其后是什么意思

- 紧随勿迫,累其气力,消其斗志,散而后擒,兵不血刃。是什么意思

- 紧随跟是什么意思

- 紧隔壁是什么意思

- 紧靠是什么意思

- 紧靠在一起是什么意思

- 紧靠站立是什么意思

- 紧靠街道是什么意思

- 紧靠里面是什么意思

- 紧鞋带儿是什么意思

- 紧顶是什么意思

- 紧颠达是什么意思

- 紧食紧有是什么意思

- 紧饥荒是什么意思

- 紧骹捷手是什么意思