中国篆刻大辞典︱歷代篆文碑帖

歷代篆文碑帖

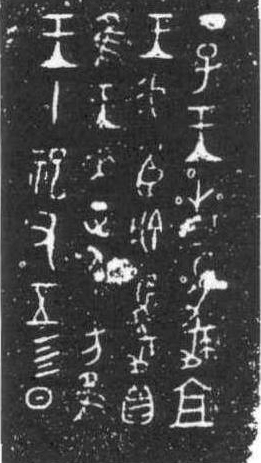

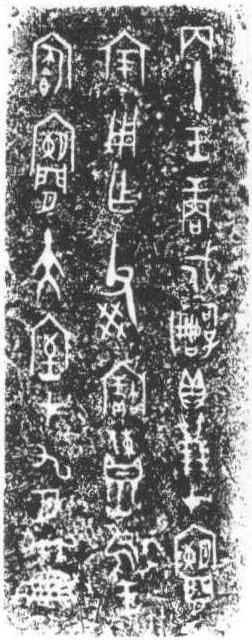

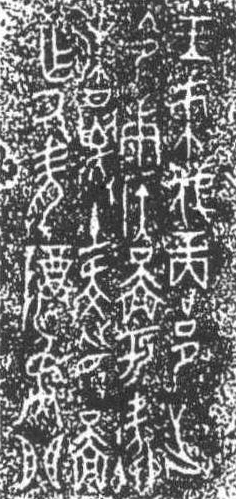

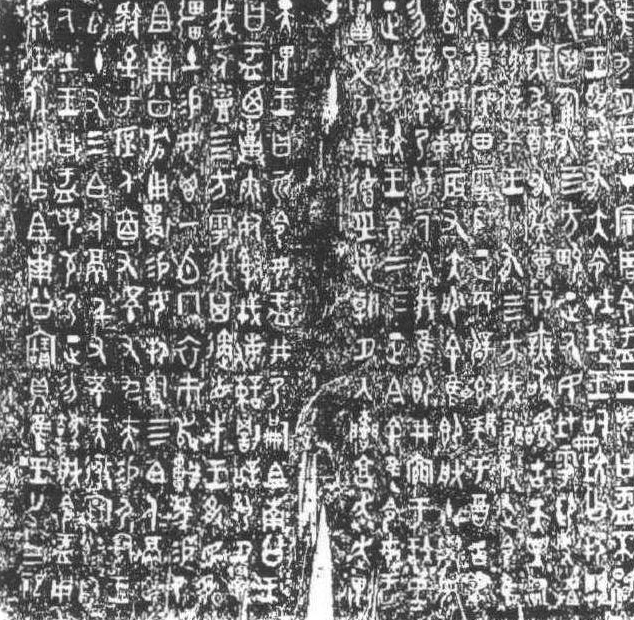

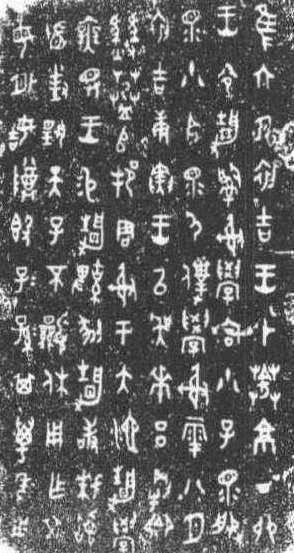

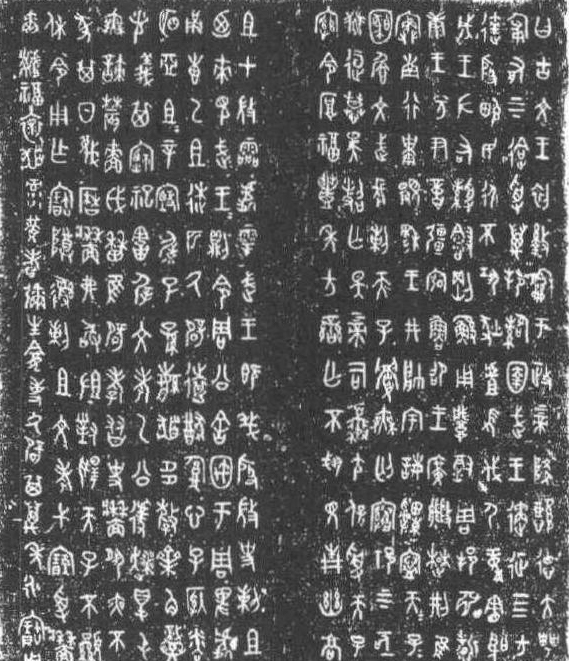

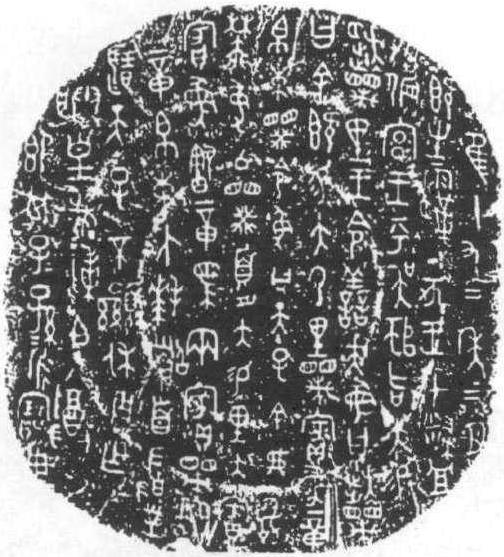

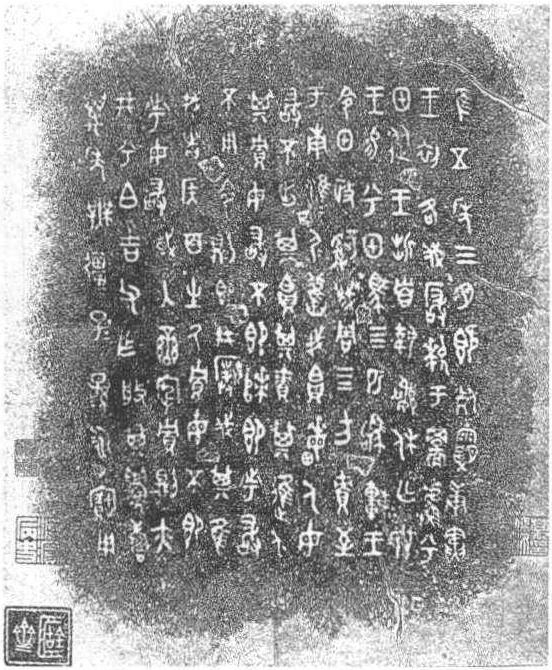

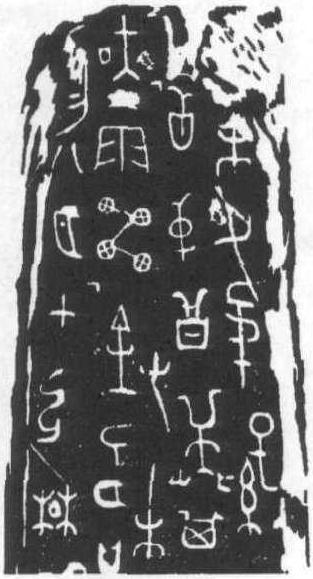

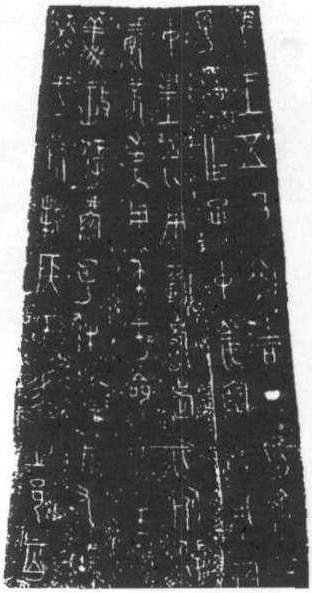

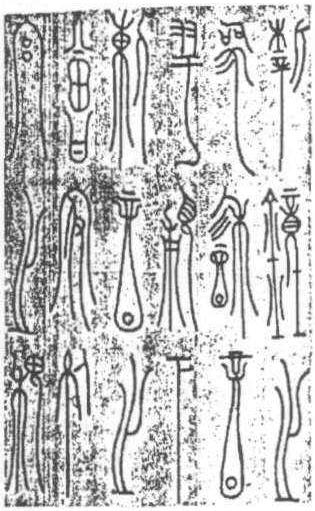

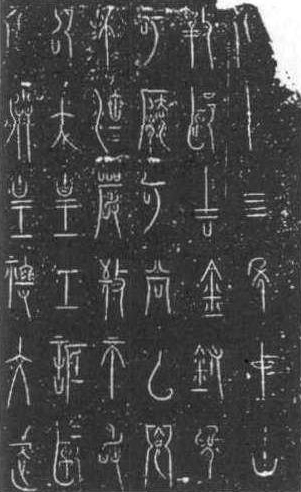

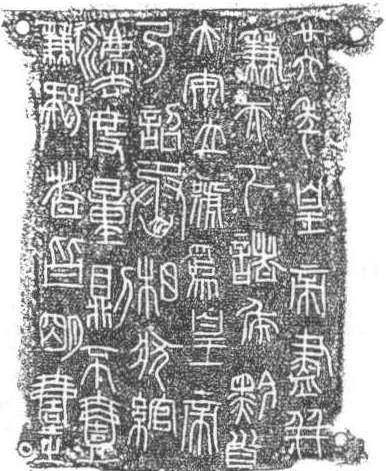

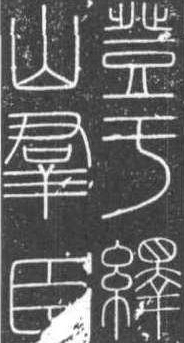

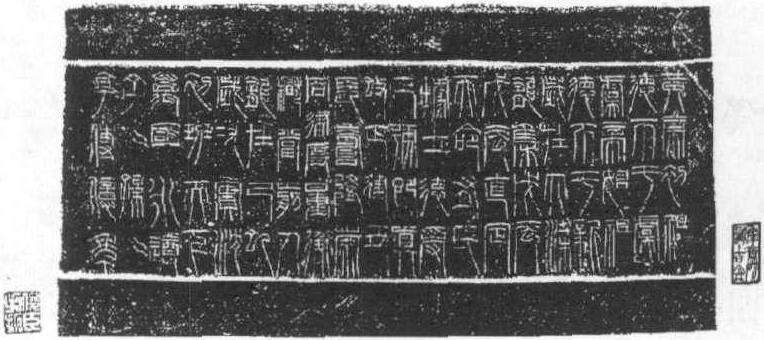

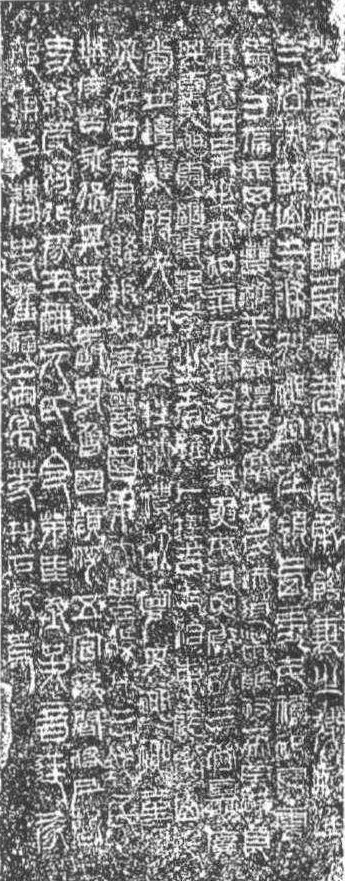

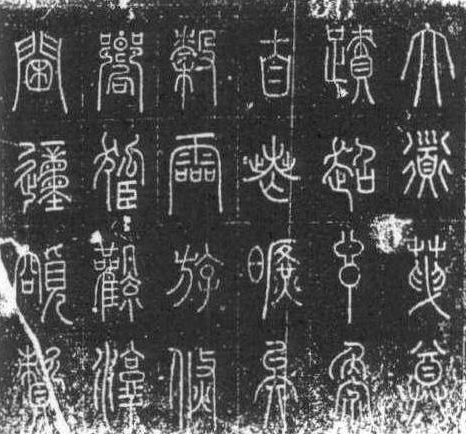

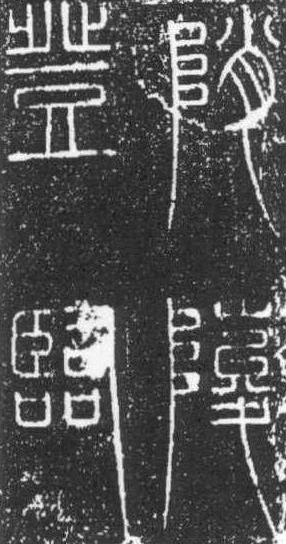

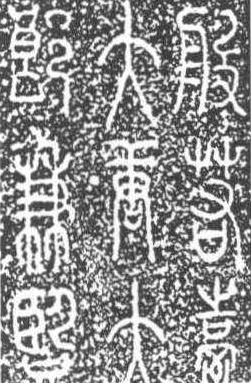

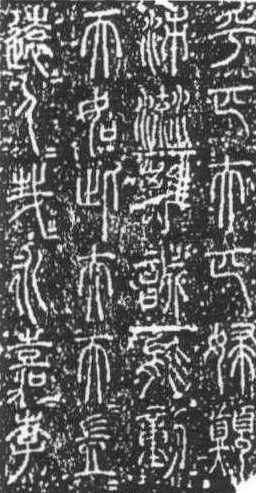

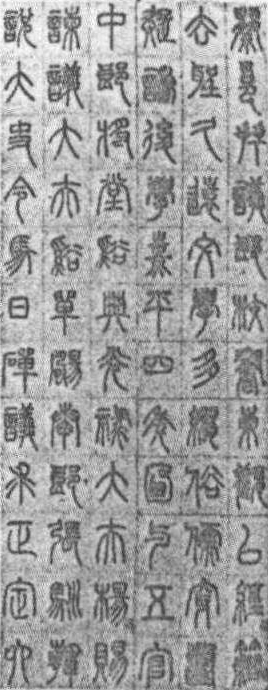

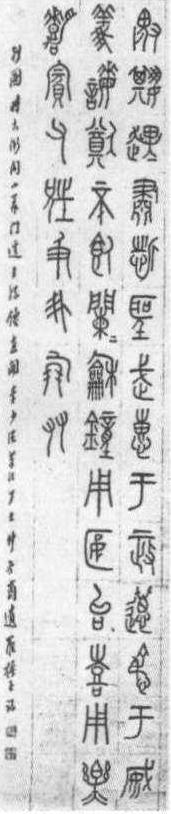

| 祭祀狩獵塗硃牛骨刻辭 商武丁時(前1250—前1192)牛胛骨版記事刻辭。長32.2厘米,寬19.8厘米。河南安陽出土。現藏中國歷史博物館。正面刻辭四條,一百餘字;背面刻辭二條,五十餘字。字内填硃,色彩鮮艷。字體端莊,鍥刻峻美。

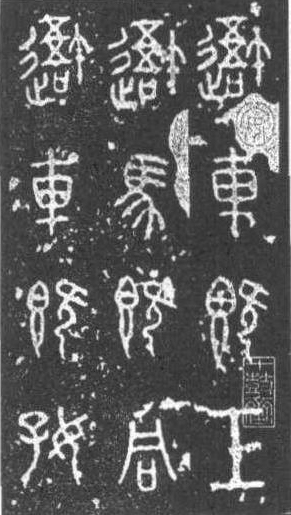

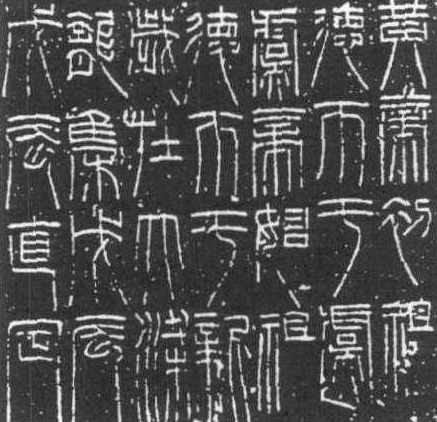

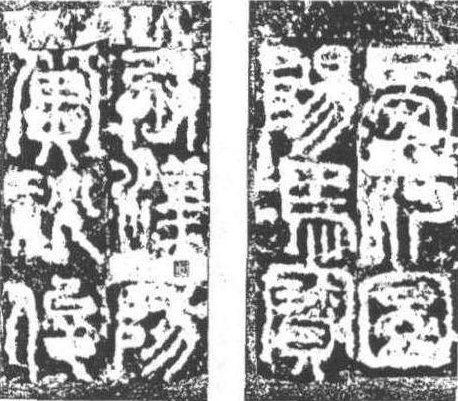

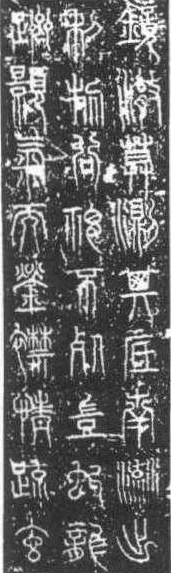

祭祀狩獵塗硃牛骨刻辭 司母戊方鼎銘 商代晚期銅器銘文。1939年出土於河南安陽武官村商墓。方形,高133厘米,口110厘米×78厘米,重875千克。為中國已發現的最大青銅禮器。現藏中國歷史博物館。腹壁鑄“司母戊”三字。筆勢雄健。據考,“母戊”為商王武乙之配偶。

司母戊方鼎銘

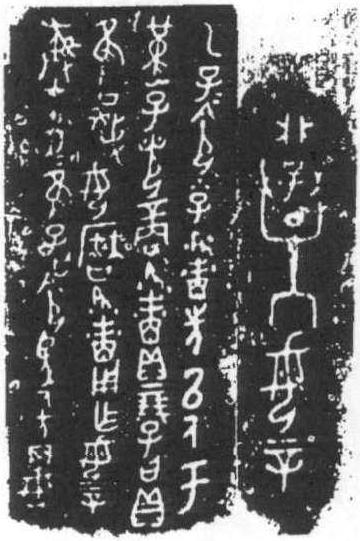

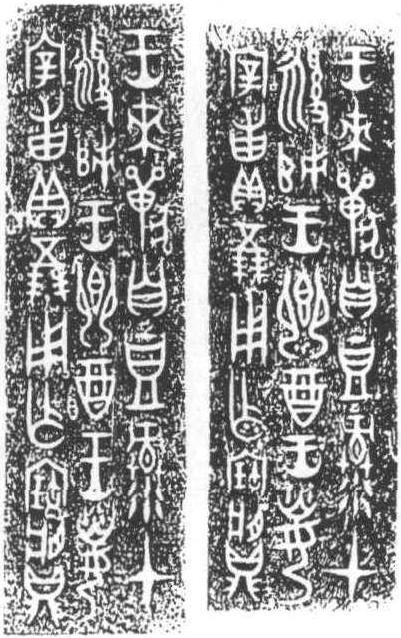

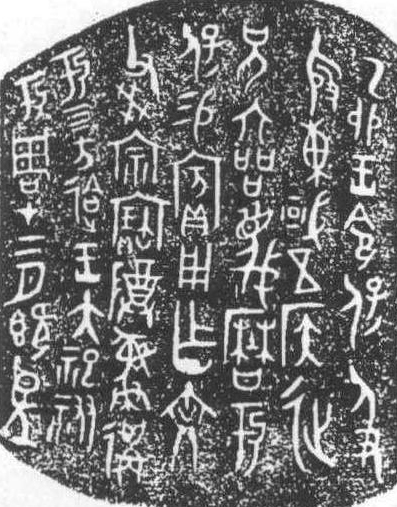

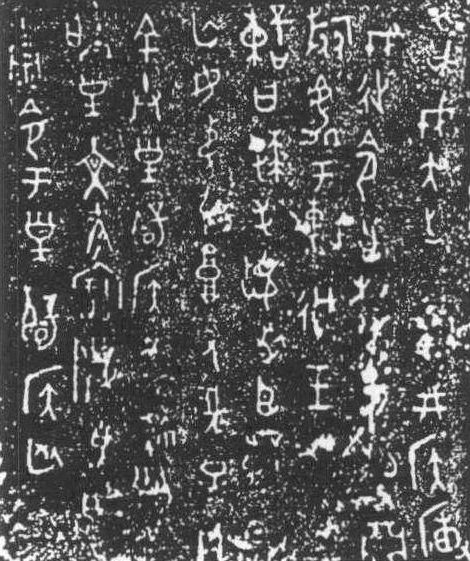

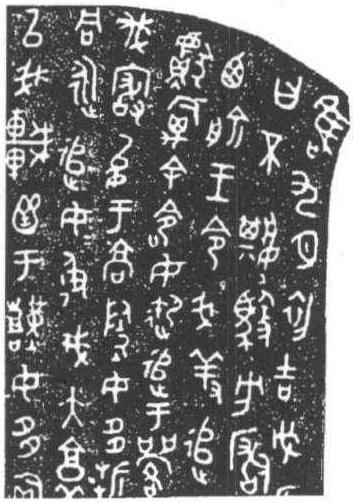

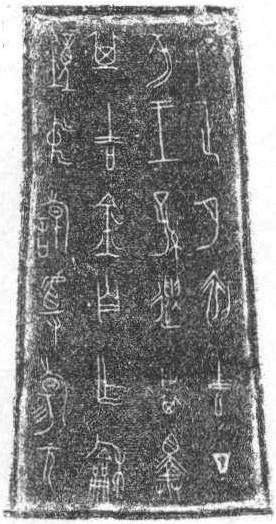

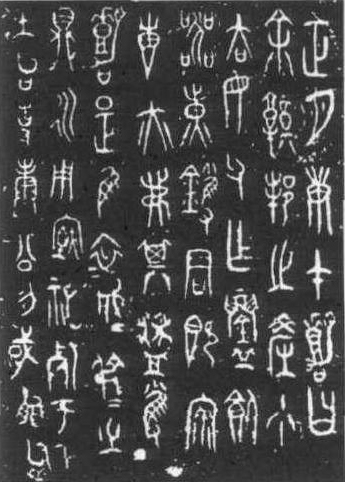

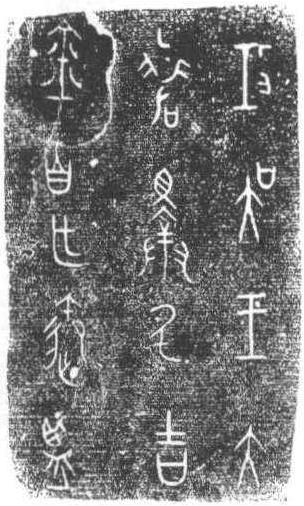

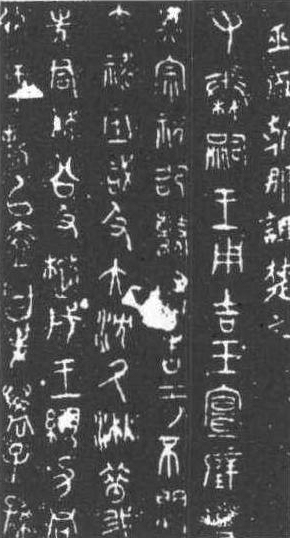

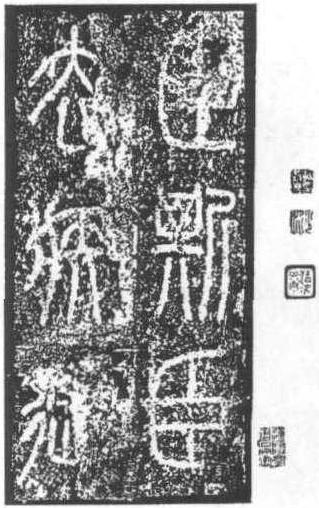

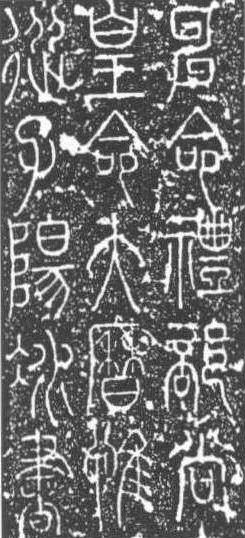

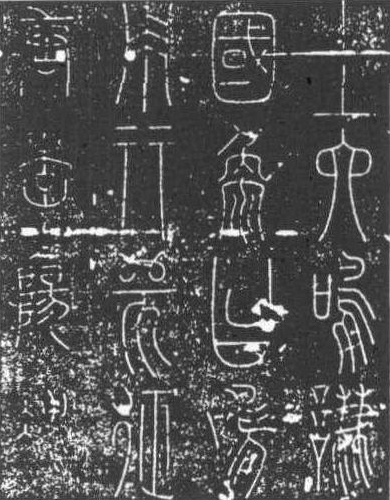

小臣艅尊銘 小臣艅尊銘 商代晚期器銘。清道光年間出土於山東壽張縣梁山。現藏美國舊金山亞洲藝術博物館。銘文四行,共二十七字。其中“丁”、“王”、“正”等字采用古體,樸實厚重。 小子卣銘 商代晚期器銘。存拓本。蓋文一行五字;器文五行,第五行不清,約存四十餘字。筆勢欹斜流走,有“金文行書”之稱。蓋文則工麗寧静,與器文相映成趣。

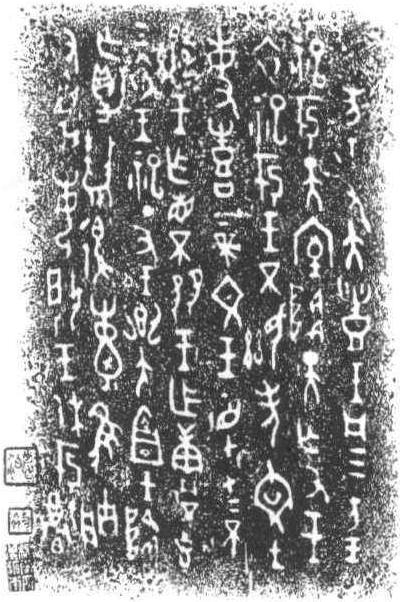

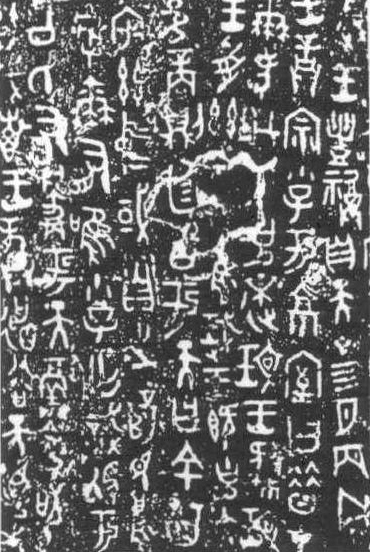

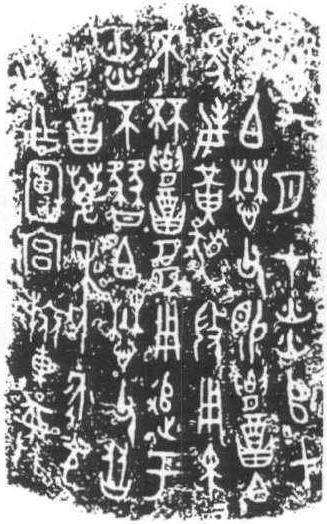

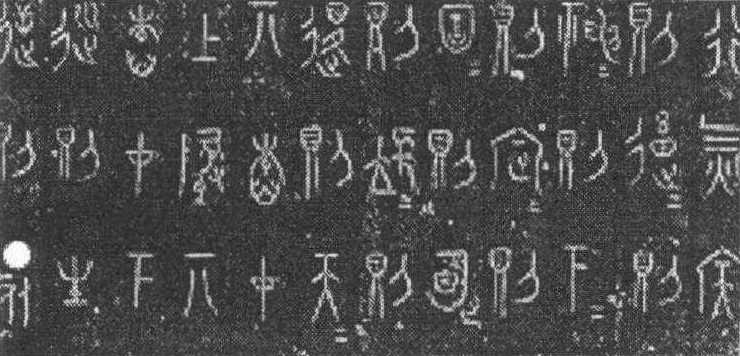

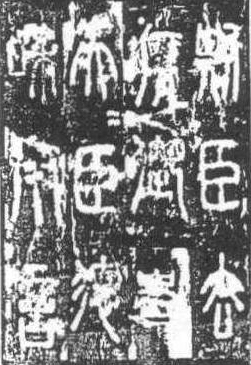

小子卣銘 四祀邲其卣銘 商紂王四年(前1072)器銘。建國前出土。現藏北京故宫博物院。卣外底銘文八行,共四十二字。記載邲其隨商王祭祀商王祖先帝乙,得到王的賞賜,邲其因受榮寵而鑄器紀念此事。内底和蓋内各有“亞獏父丁”四字。為現存商器銘文字數最多者。書法行款錯落,雄渾有力。

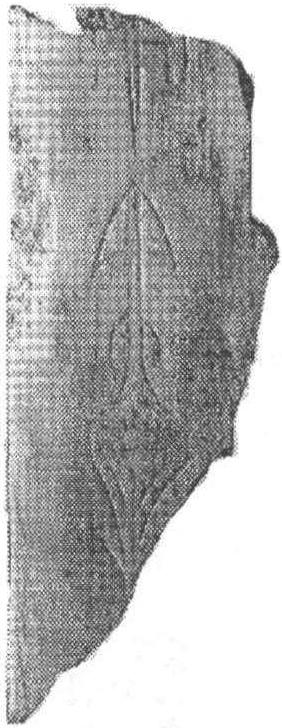

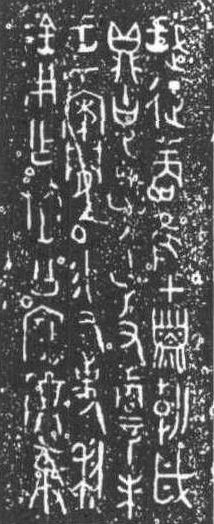

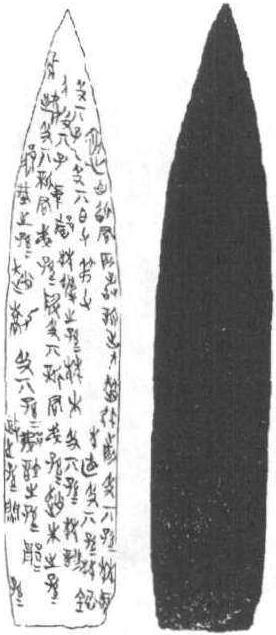

四祀邲其卣銘 宰豐骨匕刻辭 商代晚期刻辭,約在帝乙或帝辛時。牛骨,或認為鹿角骨。呈匕首狀。長27.3厘米,寬3.8厘米。傳河南安陽出土。現藏中國歷史博物館。一面刻獸面蟬紋,嵌緑松石;一面刻辭二行。筆畫粗而匀稱,起訖處饒有筆意,結構自在,字多具顧盼,是商代鍥刻文字向金文過渡的轉折性代表作。

宰豐骨匕刻辭

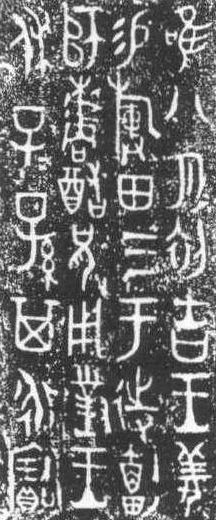

玉版甲子殘字 玉版甲子殘字 商代玉刻文字。舊藏天津徐世章處。1973年12月為天津藝林閣賈少君從庫房廢品堆中檢出,曾歸陳保之收藏。現存天津文物管理處。玉版存“庚寅辛”三字,“庚”上半已殘。字為雙鈎,在古玉及古彝器中罕見。 石簋殘耳銘 商代石器刻字。1935年出土於河南殷墟侯家莊一○○三號墓。刻文二行,共十二字。字體與金文同。為商代僅見之石器銘文。 戌鼎銘 商代晚期器銘。1959年出土於河南安陽後岡殉坑。器内銘文三行三十字。記商王在宗廟大室賞賜戌貝二十朋之事。銘文雄健峻挺。

戌鼎銘

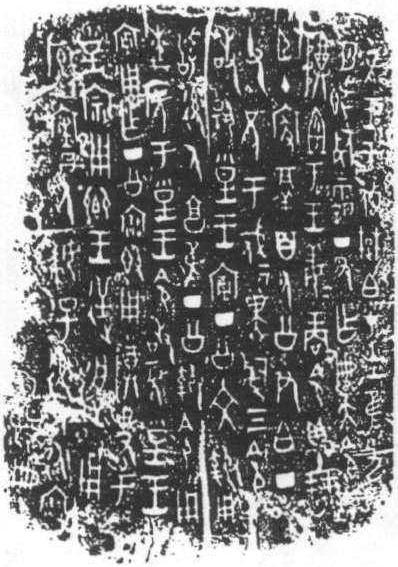

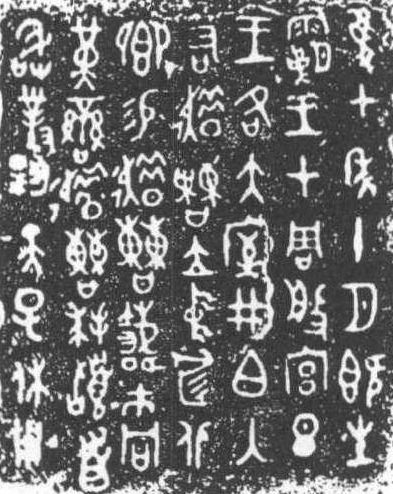

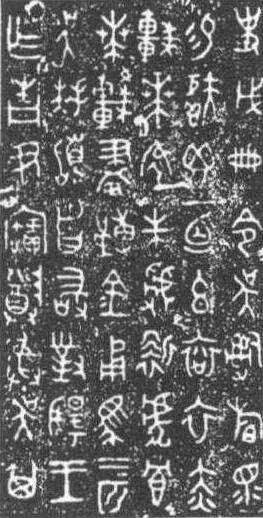

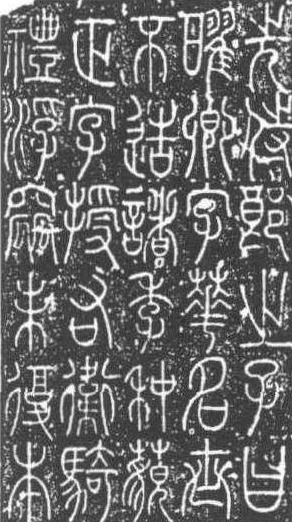

宰甫卣銘 宰甫卣銘 商代晚期銅器銘文。現藏山東菏澤地區文展館。器與蓋對銘。銘文各三行,二十三字。内容記宰甫在商王田獵中受獎獲飨賞事。銘文精工,書法遒勁深峻。 天亡簋銘 西周武王時(前1046—前1043)器銘。天亡簋又稱“大豐簋”。大豐是周王所行之禮的名稱,作器人名天亡。清道光時期出土於陝西岐山。現藏中國歷史博物館。銘文八行,七十七字。記武王祭上帝以文王配享事。文字古樸,筆短意長,章法錯落,自然渾成。

天亡簋銘 大豐簋銘 即《天亡簋銘》。 利簋銘 西周武王時(前1046—前1043)器銘。1976年出土於陝西臨潼零口。武王克殷之後,利獲武王賞賜而作此器銘記。銘文四行,三十三字。風格謹嚴平實。

利簋銘

康侯簋銘 康侯簋銘 西周成王時(前1042—前1021)器銘。銘文四行,共二十四字。記成王四年封令康侯建衛之事。字體清朗,有風動之勢。 眉縣大鼎銘 西周成王時(前1042—前1021)器銘。1972年5月出土於陝西寶鷄眉縣。銘文四行,行七字,共二十八字。字形健大,氣勢雄渾。現藏陝西省博物館。 保卣銘 西周成王時(前1042—前1021)器銘。傳出土於河南洛陽。器、蓋俱有銘,文同。書體堅峻,鋒芒逼人,行氣錯落,頗有異趣。

保卣銘 何尊銘 西周成王五年(前1038)器銘。1962年出土於陝西寶鷄。銘文十二行,共一百二十二字。内容為成王誥宗小子何。書體放縱,氣勢瑰異,是西周早期器銘之佳作。

何尊銘

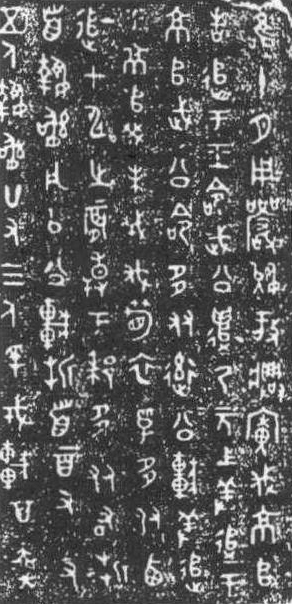

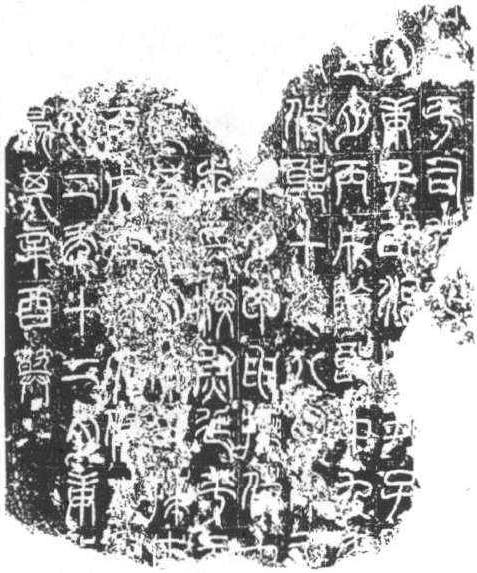

眉縣大鼎銘 大盂鼎銘 西周康王時(前1020—前996)器銘。清道光間出土於陝西寶鷄眉縣禮村。曾先後歸周雨樵、左宗棠、潘祖蔭。1951年由潘氏後人捐獻國家。現藏中國歷史博物館。記載康王告盂追述文武受命、克殷建邦,及殷朝野酗酒喪師亡國的事實。銘文十九行,共二百九十一字。書法謹嚴凝重,鑄器精美,為西周金文之代表作。

大盂鼎銘 臣諫簋銘 西周康王時期(前1020—前996)器銘。1978年發現於河北元氏西張村。銘文八行,行七至九字。字體清勁從容,章法疏朗洒落。

臣諫簋銘 召卣銘 西周昭王時(前995—前977)器銘。傳出土於河南洛陽。現藏上海博物館。銘文七行,行六至七字,共四十八字。字體富於變化,遒勁中饒有華美意趣。

召卣銘

令簋銘 令簋銘 西周昭王時(前995—前977)器銘。傳1929年出土於河南洛陽邙山馬坡。器今藏法國。銘文十二行,行九至十一字,共一百一十字。字之垂筆偶作肥筆,富輕重變化。 静簋銘 西周穆王時(前976—前922)器銘。現藏美國紐約大都會博物館。銘文八行,共九十字。記載静受周王命教射,受周王賞玉,因作器紀念其母外姞事。字體趨向後期的大篆。書法行款整齊,筆畫圓匀俊健,體勢端莊典雅。

静簋銘 七年趞曹鼎銘 西周共王七年(前916)器銘。曾歸吴大澂、費念慈,現藏上海博物館。銘文八行,行七字,共五十六字。排列整齊,氣勢凝重,書者據字之筆畫多寡而營造體態的小大,於不經意中獲得一任自然的藝術效果。

七年趞曹鼎銘

九年衛鼎銘 九年衛鼎銘 西周共王九年(前918)器銘。1975年出土於陝西岐山董家村。現藏岐山縣博物館。銘文十九行,行十至十一字不等,共一百九十五字。體勢圓健,為西周中期金文之佳作。 曶鼎銘 西周共王時(前922—前900)器銘。器遺失已久。北京故宫博物院藏剔拓本。銘文二十四行,存四百餘字。記周穆王時事,内容豐富。文字粗厚質樸,歷顯於目,疑為高人剔挖所致。筆畫凝練,氣局樸茂,得雄遒綿密之趣。是西周中晚期金文之佳作。 墙盤銘 西周中晚期器銘。1967年出土於陝西扶風莊白村。現藏陝西寶鷄市博物館。銘文十八行,二百八十四字。前半記叙西周時期各王的主要史迹,後半記做器者史墙一家列祖的功績。字形整齊,疏朗明麗,用筆嫺熟,粗細一致。為西周中晚期書體之代表作。

曶鼎銘

墙盤銘 吴方彝銘 西周懿王時(前899—前892)器銘。銘文十行,行十至十一字,共一百零二字。結體工整,筆法瘦美。

吴方彝銘 大克鼎銘 西周孝王初時器銘。1890年出土於陝西扶風法門寺任村。現藏上海博物館。銘文二十八行,共二百九十字,為金文中巨著。前段有陽文界格。字形較大,結構堂皇,是金文成熟期的代表作之一。

大克鼎銘 小克鼎銘 西周孝王時(前891—前886)器銘。1890年出土於陝西扶風法門寺任村。與大克鼎同時出土的,有小鼎七件,因都屬克,故曰小克鼎。也有稱厲王時器者。銘文有八行,也有九行,七十二字。部分有陽文界格。銘文風格與大克鼎相類。

小克鼎銘 大簋銘 西周夷王時(前885—前878)器銘。銘文十二行,行六至十一字不等,一百一十餘字。有部分字反書。文字奇肆,氣勢厚重,風韵瑰奥。

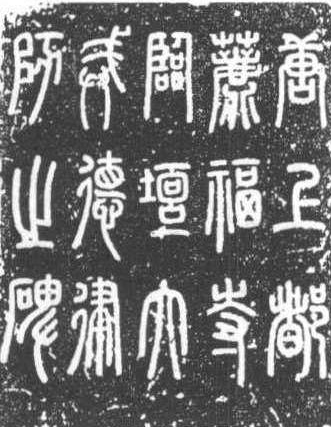

大簋銘 多友鼎銘 西周厲王時(前877—前841)器銘。1980年11月出土於陝西長安下泉村。銘文二十二行,共二百七十八字。為金文成熟期的代表作之一。書寫規範,結構嚴謹,行氣整齊,得閒適藴藉味。 散氏盤銘 西周厲王時(前877—前841)器銘。又稱《夨人盤銘》、《西宫盤銘》。 出土年代不詳。清康熙時流傳在江蘇揚州。嘉慶十四年(1809)阿毓寶購得後貢入内府。現藏臺北故宫博物院。為傳世重器。銘文十九行,共三百五十七字。以長篇銘文著稱於世。書體扁圓,用筆粗放,結字奇古,意態寬博,為後世書家所借鑒、推重。

多友鼎銘

散氏盤銘 夨人盤銘 即《散氏盤銘》。 西宫盤銘 即《散氏盤銘》。 㝬鐘銘 周厲王時(前877—前841)器銘。舊稱《宗周鐘銘》。 為厲王㝬所作。 現藏臺北故宫博物院。鐘身鉦間銘文四行,鼓左八行,背面鼓右五行,共十七行,一百二十二字。 記述㝬承文王、武王之功烈,統治天下,征服南國的侵擾,使南夷、東夷二十六邦朝見周天子之事。銘文行款整齊,筆畫清峻,得和諧之氣。 宗周鐘銘 即《㝬鐘銘》。

㝬鐘銘 兮甲盤銘 西周宣王時(前827—前782)器銘。宋代出土。現藏日本書道博物館。銘文十三行,共一百三十三字。筆法厚重,體勢强悍。

兮甲盤銘 不簋蓋銘 西周宣王時(前827—前782)器銘。蓋先出土傳世。器於1980年出土於山東滕縣後荆溝西周殘墓中,現藏滕縣博物館。蓋銘十三行,行九至十四字,共一百四十餘字。結字謹嚴,筆法圓純。行與行的布白不作一般的横列成行式,頗見書者匠心,為書家稱頌。

不簋蓋銘 虢季子白盤銘 西周宣王時(前827—前782)器銘。傳清道光時期出土於陝西寶鷄虢川司。現藏北京中國歷史博物館。銘文記載宣王十二年北伐玁狁,大勝而歸的情事,虢季子白因斬獲頗豐而受賞鑄器。内底銘文八行,共一百一十一字。筆法峻健,行氣疏闊,别具逸致。

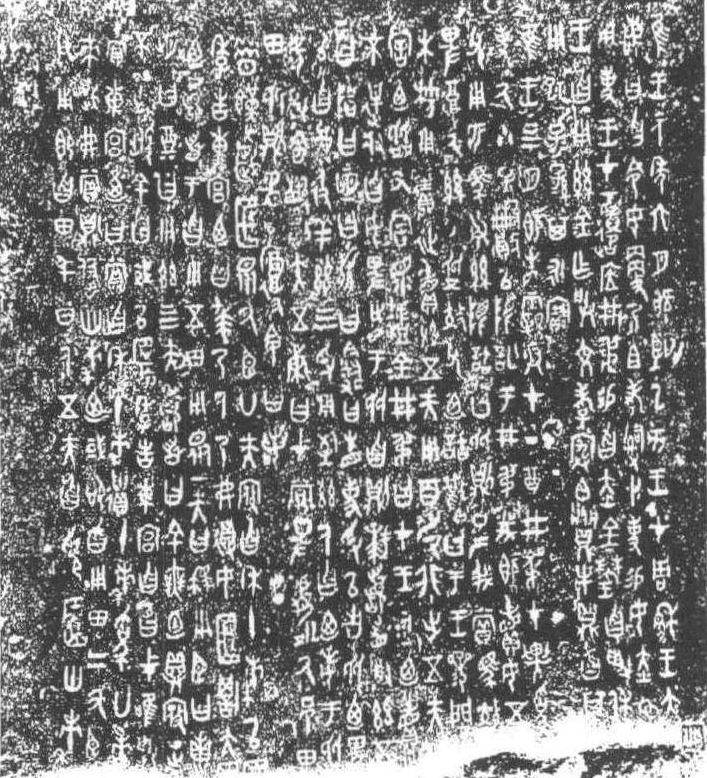

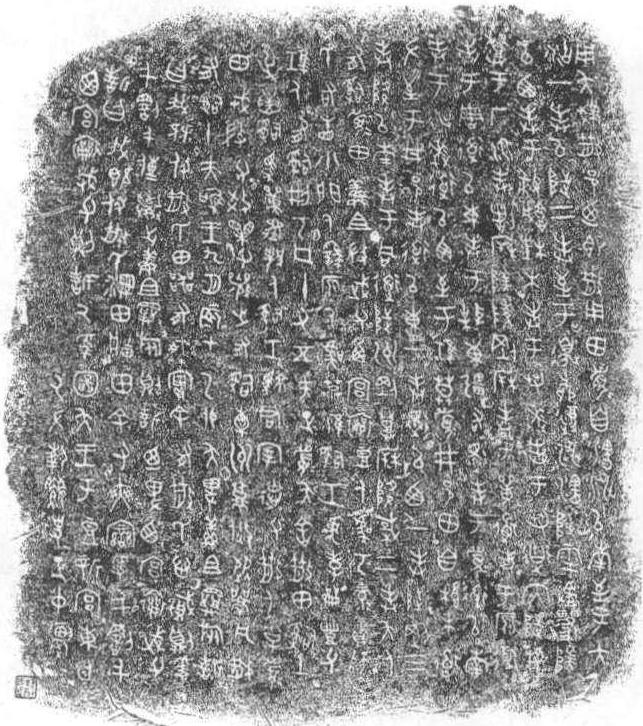

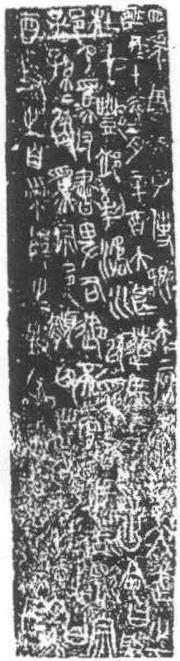

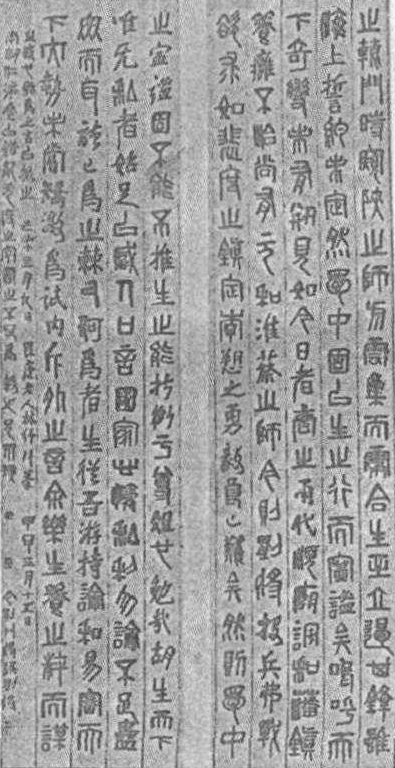

虢季子白盤銘 毛公鼎銘 西周宣王時(前827—前782)器銘。清道光末年(1850)出土於陝西岐山。曾歸陳介祺、端方、袁世凱遞藏。現存臺北故宫博物院。銘文三十二行,共四百九十八字,為已發現的先秦時期銘文最長的青銅器。記述周宣王策命毛公父輔助王室事,毛公鑄器紀之。書體沉雄,氣度軒昂。近代李瑞清題跋云:“毛公鼎為周廟堂文字,其文則《尚書》也。學書不學毛公鼎,猶儒生不讀《尚書》也。”

毛公鼎銘 楚公逆鎛銘 西周晚期楚國器銘。北宋政和三年(1113)出土於鄂州嘉魚縣。銘文五行,共二十餘字。書體古拗,行氣與章法都有别於正統的西周器銘,以典型而强烈的楚書風格出現,表現為一種書風與地域人文相結合而産生的新面目。

楚公逆鎛銘 召公玉刀銘 西周時玉刻文字。清晚期出土於陝西。曾歸端匋齋。民國時被售於美國華盛頓弗利爾美術館。刻字二行,首行二十三字,二行五字,共二十八字。 秦武公鐘銘 春秋秦武公時(前697—前678)器銘。1978年1月出土於陝西寶鷄太公廟村。現藏寶鷄市博物館。銘文十七行,共一百三十五字。筆法細勁,字體結構與後期的《石鼓文》、《詛楚文》相近,當為一家眷屬。清人吴清卿作篆多宗此法。

秦武公鐘銘

王孫遺者鐘銘 王孫遺者鐘銘 春秋時期楚國器銘。傳出土於湖北枝城。現藏美國舊金山亞洲美術博物館。鉦部與鼓部銘文十九行,共一百一十六字。記載王孫遺者紀念先祖,用樂嘉賓、父兄和朋友,並希冀長壽事。結體修長,筆畫靈秀,方圓兼用,頗具優游飄逸之致。是楚文字及其書法走向成熟的表現。 秦公簋銘 春秋時期秦景公時(前576—前537)器銘。1923年出土於甘肅天水西南鄉。現藏中國歷史博物館。器銘文十行,五十一字;蓋銘五行,五十四字。此外,器、蓋各有秦漢間刻銘文八字,故知此簋在秦漢間尚作容器使用。銘文每字均由活印模打就,在古代青銅器中為僅見之例。字體近似石鼓文,筆畫雄健整飭,氣勢强悍,帶有濃重的西北氣息。此銘書法强化了綫的運動,似為日後小篆之濫觴。

秦公簋銘 齊��鎛銘春秋中期齊國器銘。傳1870年出土於山西榮河。銘文十八行,一百七十四字。筆道瘦削,結字典雅,為齊國早期銘文之代表作。

齊��鎛銘

哀成叔鼎銘 哀成叔鼎銘 春秋時期鄭國器銘。八行,共五十四字。銘文為雙刀刻就,故多了隨意性與刀痕筆趣,與鑄銘情趣顯然不同。 欒書缶銘 春秋晚期晋國器銘。現藏中國歷史博物館。外頸腹有錯金銘文五行,共四十字,蓋内鑄銘文二行八字。為傳世最早的銅器錯金銘文。文字多異體。綫條圓轉,一無呆滯,風流嫵媚,是晋書法的典型作品。

樂書缶銘 王子午鼎銘 春秋晚期楚國器銘。1979年5月出土於河南淅川下寺二號楚墓。現藏河南省文物研究所。鼎共七件,每件鑄蟲書銘文十四行八十四字。文字在傳統楚文字基礎上注入了美化的主觀意念,繁妝縟飾,平添了斑斕神詭的色彩,賦予了文字在約定俗成基礎上的畫意。是金文中别開生面的作品。

王子午鼎銘

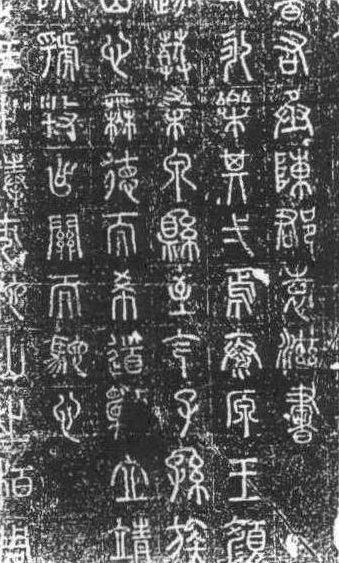

薛仲赤簋銘 薛仲赤簋銘 春秋時期薛國器銘。銘文三行,共十七字。薛為東方古國。書風與齊國相近。此銘為鎸刻之作,綫條纖勁,操刀生動,有提按感,得蕭疏簡淡之韵。 石鼓文 中國至今發現的最早石刻文字。刻於春秋戰國時期。有秦襄公、文公、穆公、獻公諸説。鼓有十,高與直徑均約60厘米。每塊各刻四言詩一首,内容歌咏秦國君游獵情况,因而也稱《獵碣》。唐初之前,被長期棄於陝西陳倉之野,故又有《陳倉之碣》之稱,或稱《岐陽石鼓》。大篆體。現藏北京故宫博物院。十鼓原應有約七百字。宋歐陽修所見,已僅四百六十五字。今僅可見二百七十字左右。其中一石已一字無存。唐拓本無傳。現存最早者為北宋拓本。二鼓“汧殹”之“汧”字未損者為明初前拓本。二鼓“氐鮮鱄又之”五字未損者為清初前拓本。影印本有商務印書館《石鼓文研究》後附之“先鋒本”、中華書局之“後勁本”、日本博文堂之“汧”字不損本等。石鼓文,文載體於石,而由人工鑿出,故其書法性也别於金玉,歷來為書家書篆之圭臬。近代吴昌碩尤致力於石鼓文而自出新貌。

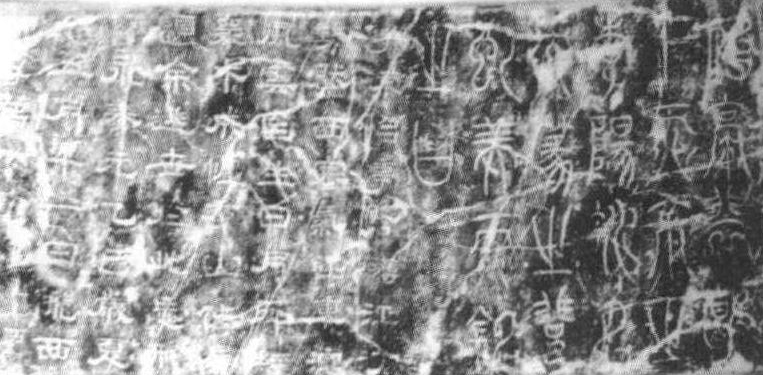

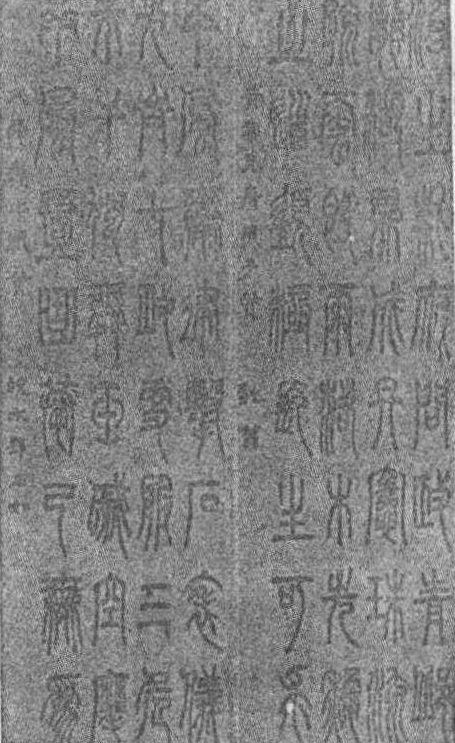

石鼓文 獵碣 即《石鼓文》。 侯馬盟書 春秋晚期晋國文書。1965年12月出土於山西侯馬晋城遺址。用筆書寫於玉石片上。可認讀的有六百五十餘件。多朱書,少墨書。為晋定公十五至二十三年(前497—前489)世卿趙鞅同卿大夫間舉行盟誓的文書。文字形體多樣,書寫率意,富於變化,是目前已發現的較早的筆書文字真迹。其筆迹足以與彼時毛筆之形制相印證。

侯馬盟書

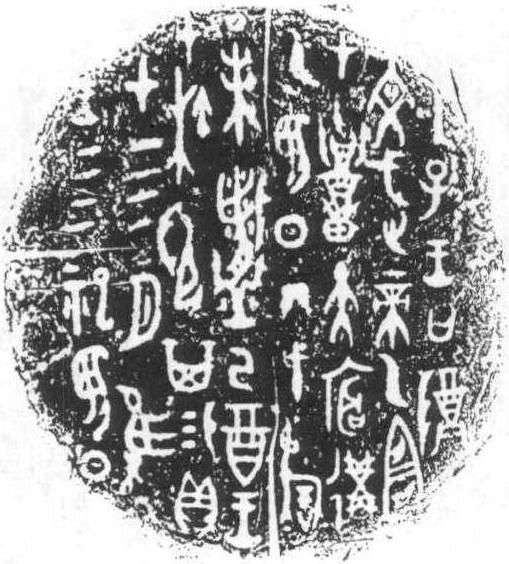

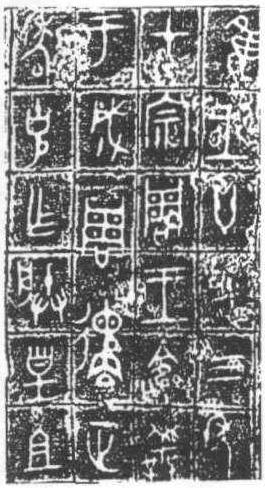

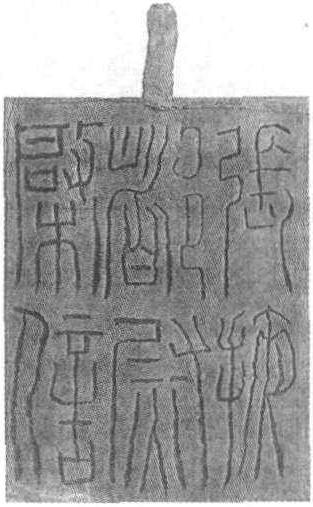

攻吴王夫差鑒銘 攻吴王夫差鑒銘 春秋時吴王夫差所鑄器銘。清同治年間(1862—1874)出土於山西代州(治今代縣)蒙王村。北京圖書館藏拓本。器腹内銘文三行,十三字。字體瘦長,質樸規整,布局疏朗。 行氣銘 戰國初期玉刻文字。1921年前後出土。現藏天津市文物管理處。器圓形,内空上平,外十二棱。每棱間刻字一行,行三、四、五字不等,共四十四字。内容講道家習静運氣的原理。郭沫若、陳保之均有釋文。

行氣銘 陳曼簠銘 戰國早期齊國器銘。現藏上海博物館。内底銘文四行,共二十二字。書體精麗瘦勁。

陳曼簠銘

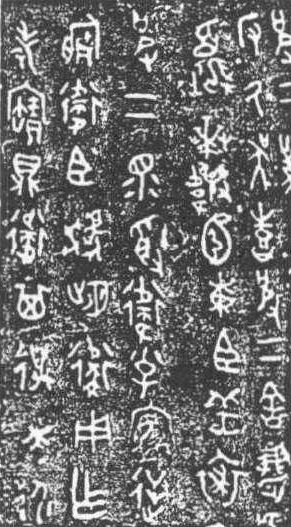

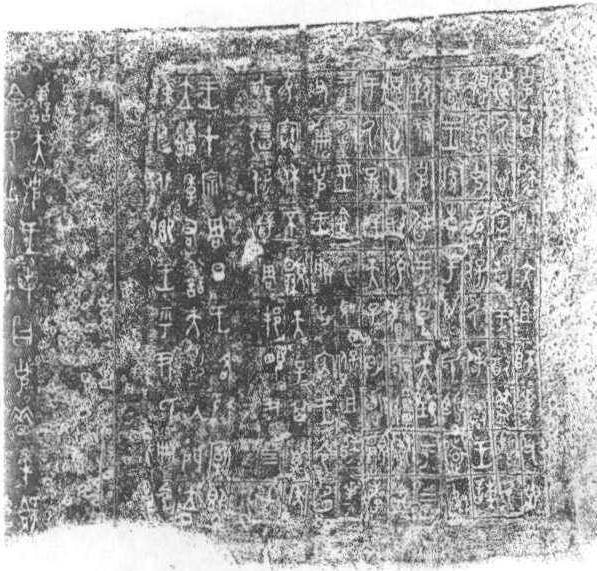

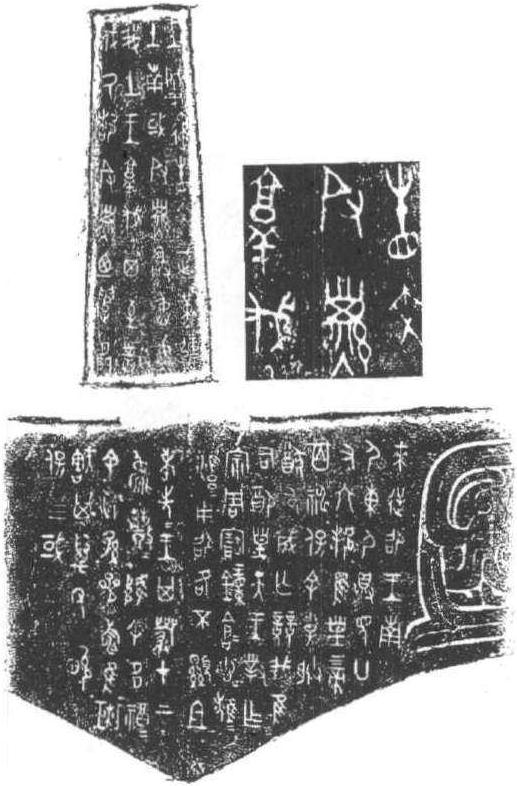

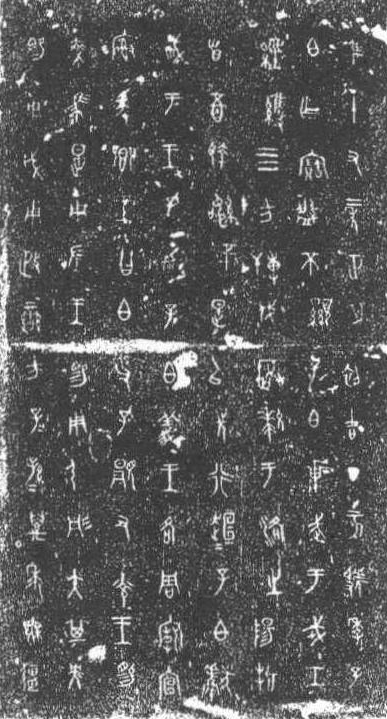

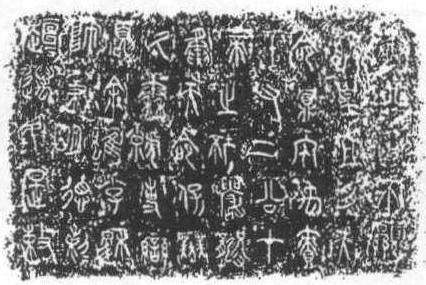

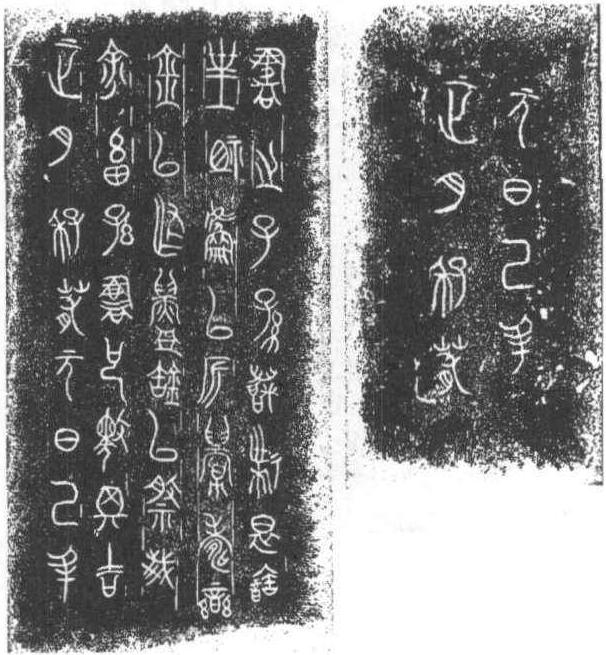

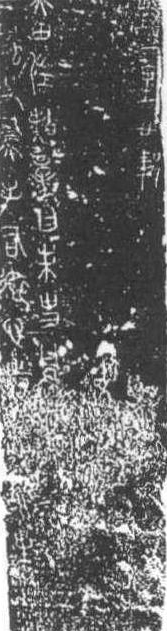

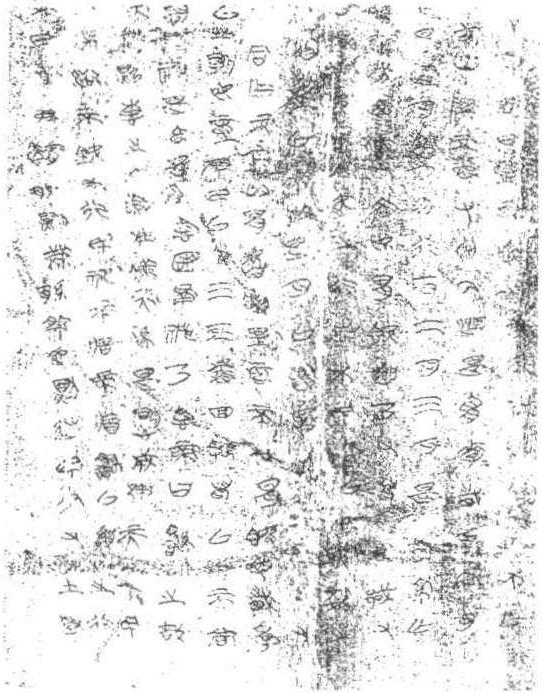

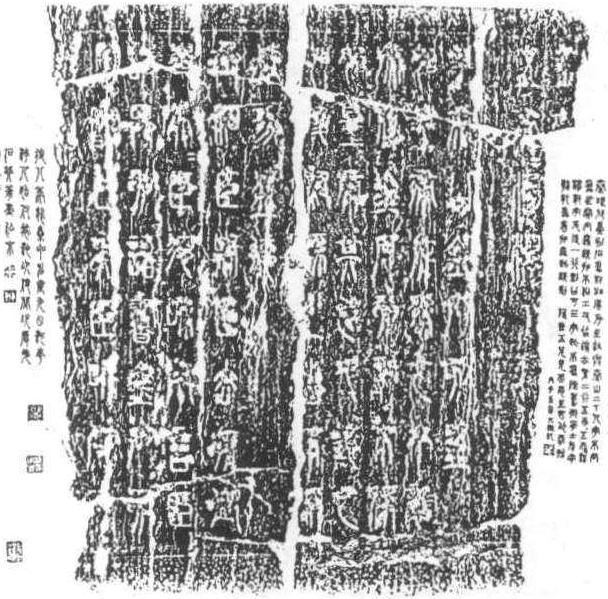

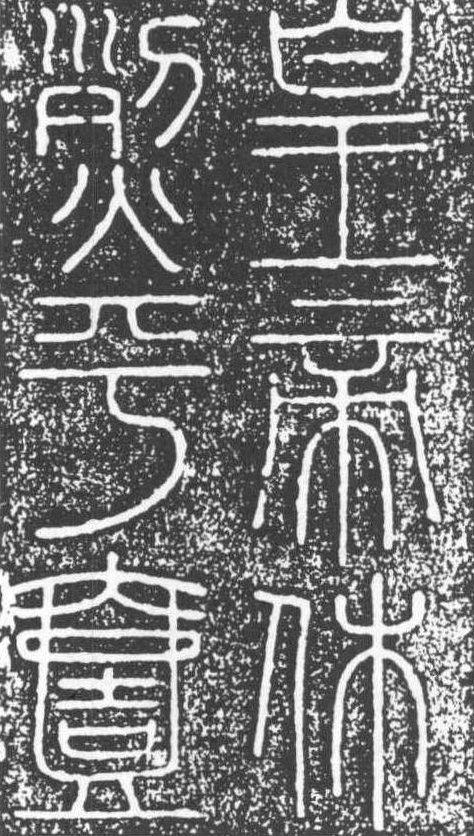

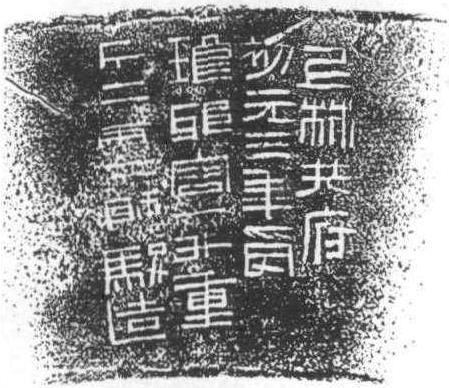

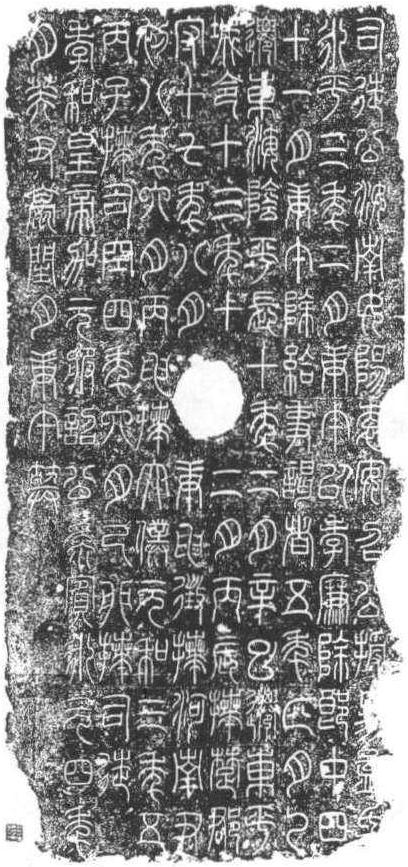

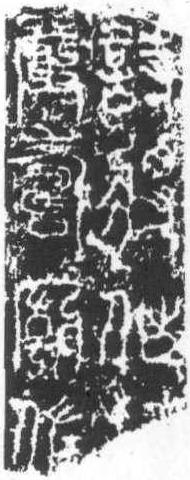

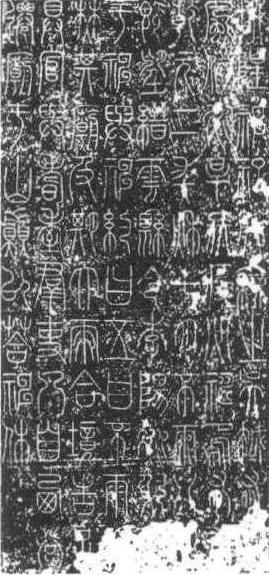

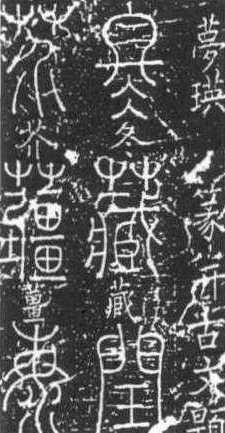

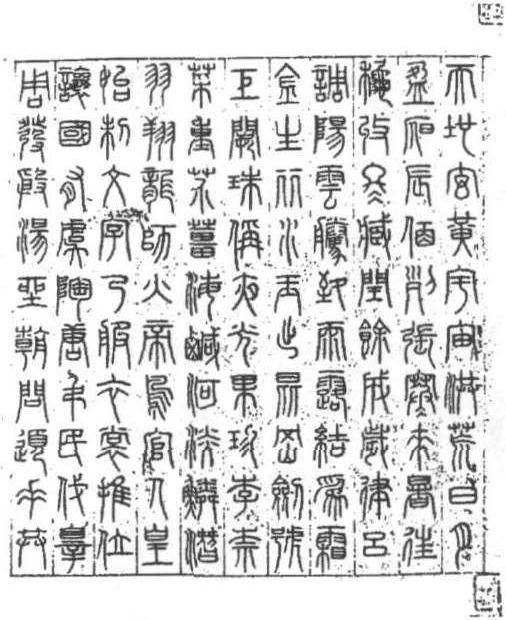

曾侯乙鐘銘(摹本) 曾侯乙鐘銘 戰國早期曾國所作。1978年出土於湖北隨縣擂鼓墩一號墓。現藏湖北省博物館。文字近於楚而小變。字體纖長,尚欹側生姿,得婉轉遒美之致。 封宗邑瓦書 戰國秦惠文王四年(前334)刻。陶質。長24厘米,寬6.5厘米,厚0.5~1厘米。刻文塗朱。1943年户縣農民在澧河沙灘中發現,曾歸段紹嘉收藏。現藏陝西師範大學圖書館。刻辭銘文正面六行,背面三行,共一百二十一字。記載周天子遣大夫辰送秦國祭酢,並封歜宗邑事。字體近戰國金文,恣肆清峻,凝練渾脱。章法則似不經意而疏密天成。

背面拓片

側面拓片

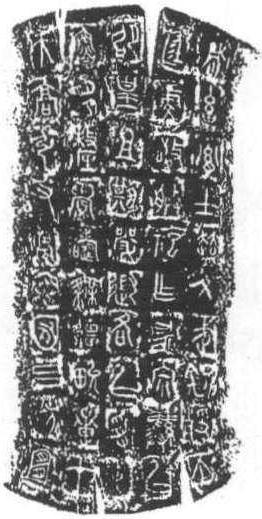

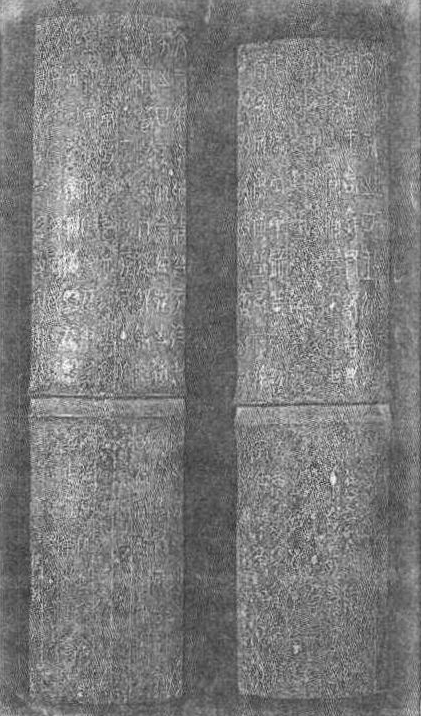

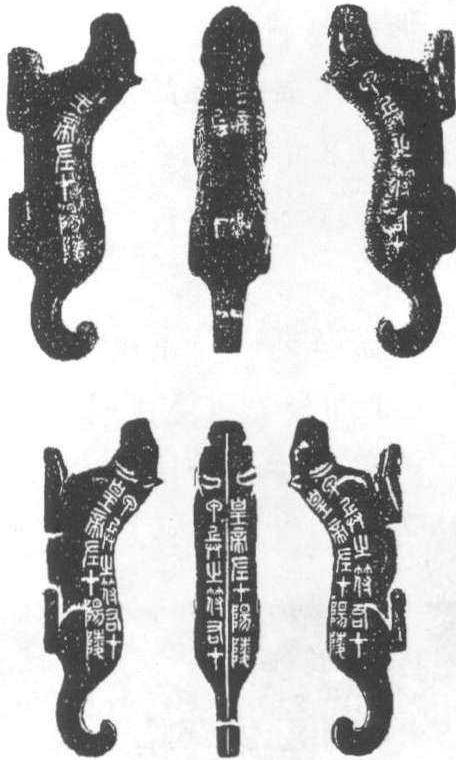

正面拓片 封宗邑瓦書 鄂君啓節銘 戰國楚懷王時期(前328—前299)器銘。1957年4月出土於安徽壽縣邱家花園。共五件,二舟節,三車節。銅製。竹節形。為楚懷王六年(前323)發給受封於湖北鄂城的鄂君啓的水陸通行符節。舟節錯金銘文九行,行十八字,共一百六十四字。車節行十六字,共一百四十七字。書體圓潤秀勁,端整嚴謹。

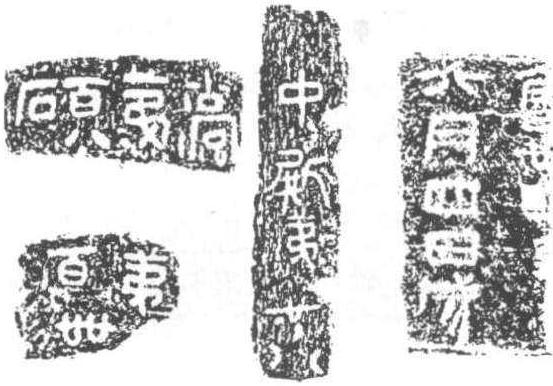

鄂君啓節銘 中山王方壺銘 戰國中期中山國器銘。銘文十行,行十一字,共一百二十二字。内容記載中山國對燕國的戰争,大獲全勝,擄燕國吉金,鑄壺勒銘。刻款工麗秀美,匀整典雅,為戰國器銘之冠。

中山王方壺銘 詛楚文 戰國時期秦刻石。共三塊,皆於宋代發現。内容為秦王祈求天神制克楚兵,復其邊城,所以稱為“詛楚文”。三石皆以所祀神名名之。一為“巫咸”,一為“大沈厥湫”,一為“亞駝”。蘇軾、歐陽修都曾記載。原石和拓本久已不存,只有後來拼凑的翻刻本。其中以《絳帖》、《汝帖》二刻較流行。後發現元至正中吴刊本,三石俱全,各自成文。有三百十八字。據郭沫若考證,其中一石為偽造。考其書風,為金文向小篆過渡的中介。

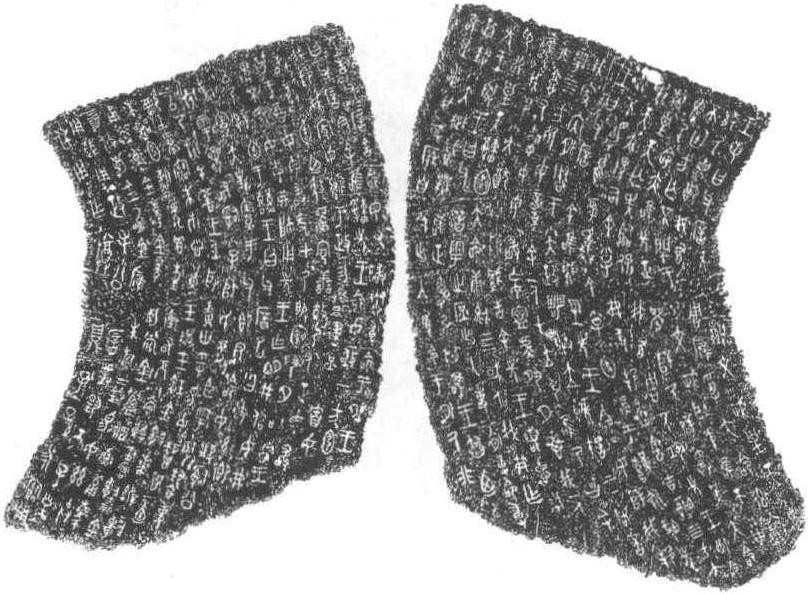

詛楚文 楚帛書 戰國時期帛書。戰國中期楚國書作。繒本。1942年9月出土於湖南長沙子彈庫楚墓。原件今存美國紐約大都會博物館。長41厘米,寬33厘米。中間墨書二段,互相顛倒。一段十三行,另一段八行。四周環列十二段小文,每段各附一神怪圖形,為旋轉狀。共約千餘字。字體扁平,結構活潑。體現了毛筆書法的特殊可讀性。

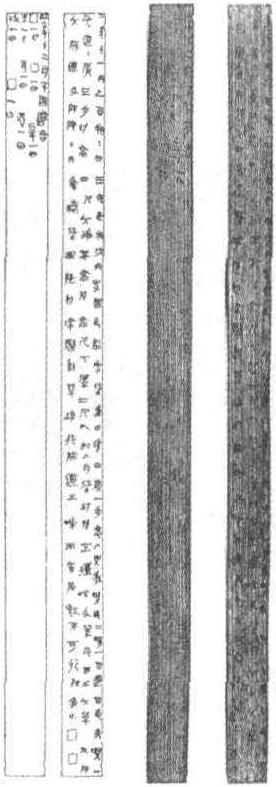

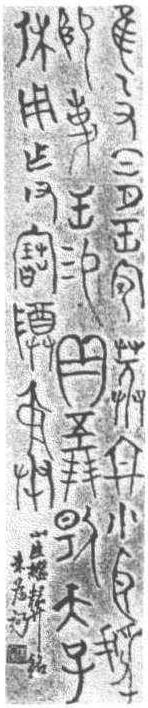

楚帛書 青川木牘 戰國時期木牘。戰國秦武王時期(前310—前307)書。1980年春出土於四川省青川縣郝家坪秦墓。現存青川縣文化館。木牘長46厘米,寬2.5厘米,厚0.4厘米。墨書。正面三行,一百二十一字。背面字四行,漫漶不清,約三十餘字。為篆向隸轉化過程中字體。筆力沉静,結構自然。 仰天湖楚簡 戰國中期楚國書簡。1953年出土於湖南長沙仰天湖楚墓。竹簡。共四十三枚。簡長22厘米,寬2~3厘米。每簡墨書二至十八字不等。綫條流轉,字形方縱。

青川木牘

仰天湖楚簡 信陽楚簡 戰國時期楚國書簡。1957年春出土於河南信陽市北長臺關一號楚墓。現藏中國歷史博物館。該墓出土竹簡分二組。一組已全部殘損,共編119號,存四百七十餘字。原簡長45厘米,約三十字。另一組共二十九支,保存較好,簡長69厘米左右,字數不等,内容記隨葬品清單。字體近長沙仰天湖楚簡。結體緊密,筆法平緩流暢,書風遒勁。

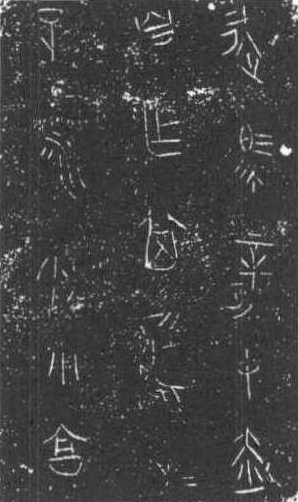

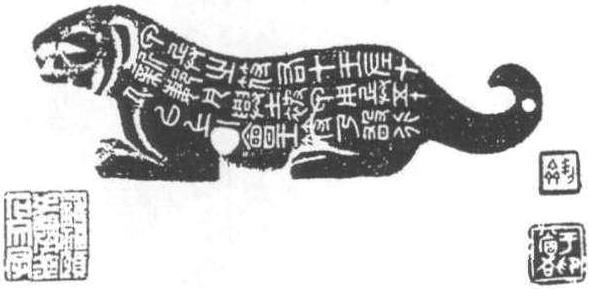

信陽楚簡 陽陵虎符銘 戰國虎符銘。戰國末年秦國所作。相傳出土於山東臨城。現藏中國歷史博物館。銅鑄虎形,分左右兩半,各有錯金銘文二行,共二十四字。字小而有尋丈之勢。近代王國維《觀堂集林》評其為“秦書之冠”。此銘文已開秦《泰山刻石》之先河。 公乘得守丘刻石 又稱《河光刻石》。戰國時期石刻書。石原在河北平山縣前七汲村外田野裹。民國時期被一村民搬回家作石凳用。1974年被河北省考古隊保存。現藏河北省博物館。石長90厘米,寬50厘米,厚40厘米。二行,十九字。文字古奥,書刻自然質樸,有隨意之天趣。是我國早期的石刻之一。

陽陵虎符銘

公乘得守丘刻石 河光刻石 即《公乘得守丘刻石》。 新郪虎符銘 戰國時期虎符銘。戰國末年秦國頒給駐守新郪將領的兵符。銅鑄虎形。分左右兩半。有錯金銘文四行。小篆。字形有長方與正方之變化。

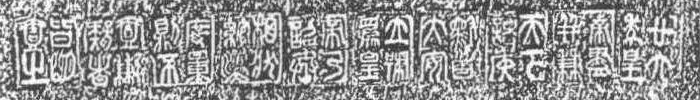

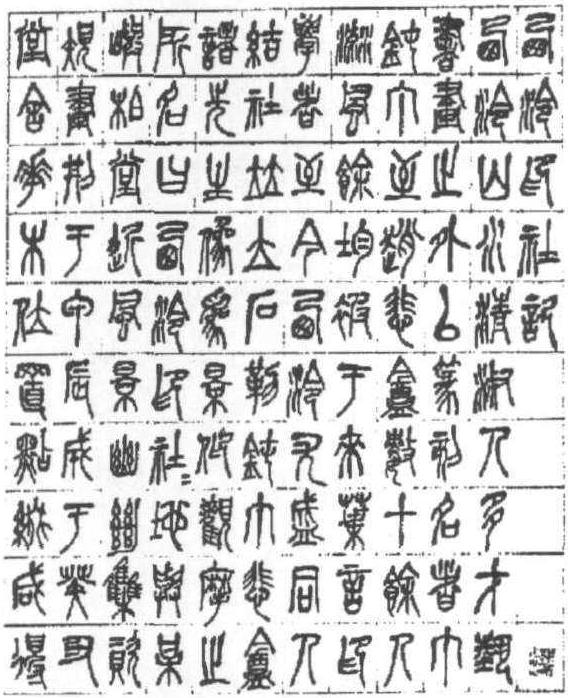

新郪虎符銘 秦詔版權量銘 秦銘文。秦始皇二十六年(前221)後刻。秦始皇統一中國後,統一了度量衡。在秦的標准器上,加刻詔書,頒行全國。現常見到的,有刻在銅權銅量上的詔文;有刻在銅版上的詔銘,用於釘在木量上,或嵌於鐵權上;還有直接刻在陶量上的。銘文相同。書刻草率,大多筆畫方折,布局錯落,與秦印有同工之妙。陶量文則多出土於山東鄒縣,有用印模抑之者,四字一組,外有邊圍。字體豐厚而婉通。

陶量文

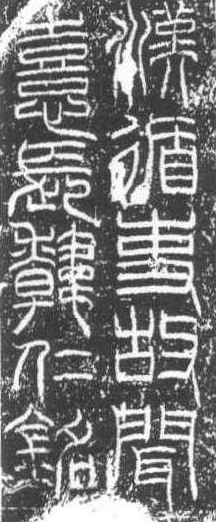

秦詔版權量銘 泰山刻石 秦刻石。也稱《封泰山碑》。秦始皇二十八年(前219)東巡泰山時刻。頌秦之功德。四面環刻,三面是秦始皇時刻,第四面為秦二世元年(前209)東行郡縣時所刻詔書和從臣姓名。傳均為李斯所書。石至明代,僅存二十九字。清乾隆五年(1740)毁於火。嘉慶二十年(1815)於玉女池中訪得殘石二塊,只存十字。至宣統時僅存九字。石今仍存泰安。傳世拓本以明無錫安國所藏北宋拓本為最,存一百六十五字。字體精整,筆畫圓健,是秦始皇統一文字後的標准小篆。

泰山刻石 封泰山碑 即《泰山刻石》。 琅玡臺刻石 秦刻石。秦始皇二十八年(前219)東巡時立,秦二世元年(前209)東行復刻。傳李斯書。石舊在山東諸城琅玡臺,清光緒二十六年(1900)遭雷雨毁失。1921—1922年,王培裕將碎石凑合,移置縣署。現藏北京中國歷史博物館。原石拓本僅殘存十三行,八十六字。後十二行為二世刻詔書,首行為阮元遺書佐至原地於榛莽中拓得“五夫”二字。所傳之拓本,字已漫漶,模糊難識。琅玡臺刻石是秦代傳世最可信的石刻之一,且存字較多,書法雄渾秀麗,為秦代小篆第一代表作。

琅玡臺刻石 嶧山刻石 秦刻石。又稱《嶧山碑》。秦始皇二十八年(前219)東巡時刻。頌揚秦始皇廢分封立郡縣的功績。傳李斯書。石原在山東鄒縣東南嶧山,唐代已佚。現存西安碑林者,為宋淳化四年(993)鄭文寶據其師徐玄摹本重刻。十一行,行二十一字。現所見最早拓本為明晚期所拓。後重刻本衆,筆滯字板,全失秦代古厚之筆勢。

嶧山刻石 嶧山碑 即《嶧山刻石》 會稽刻石 秦刻石。秦始皇三十七年(前210)南巡會稽山時刻。記頌秦功德之事。傳為李斯書。原石唐以前已佚。元至正元年(1341)申屠駉以摹本重刻於浙江紹興學宫。至清初尚存,康熙間被人磨去。現存者為乾隆五十五年(1790)錢泳依元刻本舊拓作底重刻。已失原貌,僅存結構之大概。有影印本傳世。

會稽刻石

羣臣上壽刻石 羣臣上壽刻石 西漢刻石。文帝後元六年(前158)刻。清道光年間楊兆璜發現於河北永年縣。篆書一行,十五字。為臣下向趙王遂獻壽而刻。字體方折,筆法古拙,稍具隸意。 魯北陛石題字 西漢石刻。中元元年(前149)刻。1942年出土於山東曲阜城北靈光殿舊址。現藏北京大學。刻文為“魯六年九月所造北陛”、“六五乙”十二字。字甚殘破。

魯北陛石題字 廣陵中殿石題記 西漢中期刻石。據清阮元等考證,為厲王胥時所刻。清嘉慶十一年(1606)阮元在江蘇江都甘泉山發現。今存江都縣中學。共四殘石。二石能辨字迹。為篆隸嬗變時期書體。書寫隨意,所書可能是建築用石的編號。

廣陵中殿石題記

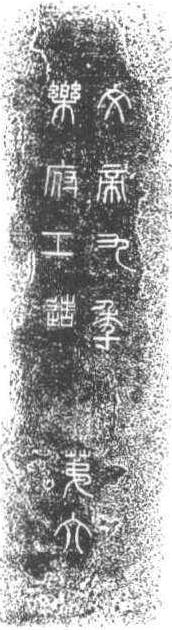

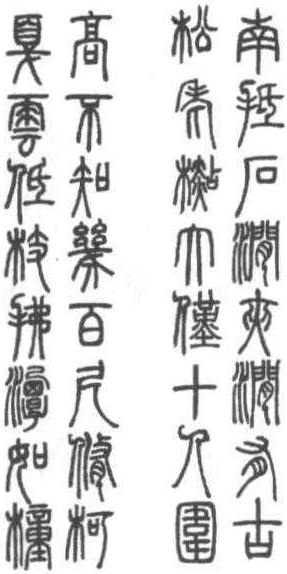

南越文帝九年句鑃銘 南越文帝九年句鑃銘 西漢南越銘文。南越文帝九年(前129)造。一套八件。1983年9月出土於廣州象崗山西南越王墓中。現藏南越王墓博物館。銘文二行八字。綫條匀細勁挺,嚴謹工麗。 上林共府銅升銘 西漢銘文。初元三年(前46)刻銘。銅升現藏天津市藝術博物館。銘文四行,共二十二字。字體方正,介乎篆隸之間,與西漢印章文字相類。

上林共府銅升銘 居攝兩墳壇刻石 西漢刻石。居攝二年(7)刻。石現存山東曲阜孔廟内。一石四行十三字。另一石四行十二字。行間有欄。石甚殘泐。字體以圓寓方,書寫跌宕自然。

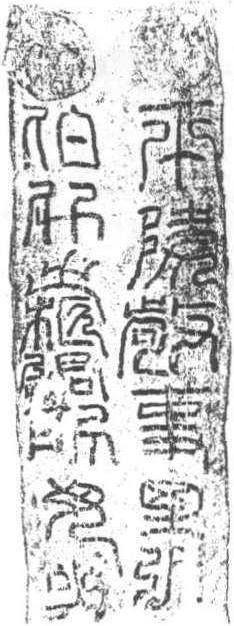

居攝兩墳壇刻石 武威張伯升柩銘 西漢銘文。書於西漢晚期。1959年秋出土於武威磨嘴子二十三號漢墓。現藏甘肅省博物館。柩銘又稱銘旌,乃將死者姓名書於帛,覆於棺上者。此旌下部腐泐。墨色篆書二行,書風流動自在。銘文上各作一圓,徑約16厘米,内繪四靈之二:左繪日,中有鳥及九尾狐;右繪月,内有蟾蜍和玉兔。文曰:“平陵敬事里張伯升之柩,過所毋哭。”

武威張伯升柩銘 張掖都尉棨信 張掖都尉棨信 西漢書信。書於西漢晚期。小篆。1973年出土於甘肅金塔縣天倉北肩水金關遺址。現藏甘肅省文物考古研究所。棨信為古時傳信的一種符證,也叫信幡。《後漢書·竇武傳》:“取棨信,閉諸禁門。”講的就是它的作用。此信21厘米×16厘米。墨書於紅色絲織品上,上邊有繫。“張”字以下五字筆畫屈曲尤甚,為修復折皺與破損時所致,已非原來書貌。 新莽銅嘉量銘 新王莽時(9—23)器銘。傳世僅二器。一為清宫所藏,《西清古鑒》曾著録,現存臺灣。一為河南孟津出土,已殘缺,現藏中國歷史博物館。器壁正面有八十一字總銘,每一種量器又各有分銘。銘為小篆。每字上半緊縮,下半逸出。筆畫方折,體勢挺拔。直筆往往故作下垂,為晋六面印中垂筆篆字之濫觴。

新莽銅嘉量銘 新莽衡杆銘 新王莽時(9—23)器銘。作於銅器横杆上。字數較多。結體方正,筆意圓潤。體勢與嘉量銘通。

新莽衡杆銘 袁安碑 東漢碑刻。又稱《漢司徒袁安碑》。永元四年(92)刻。碑出土地不詳。明萬曆二十六年(1598)三月被移入河南偃師縣辛村牛王廟内置作供案。直至民國期間才被人發現,得以流傳。碑現存河南省博物館。上下皆殘。小篆。十行,行存十五字,下各缺一字,共存一百三十九字。碑側有明萬曆二十六年題名。因發現較晚,鋒穎如新。碑字結構寬博,筆畫較瘦,與袁敞碑如出一人之手。馬衡《凡將齋金石叢稿》有《漢司徒袁安碑跋》。文物出版社曾出影印本。

袁安碑 漢司徒袁安碑 即《袁安碑》。 袁敞碑 東漢碑刻。也稱《漢司徒袁敞碑》。元初四年(117)刻。民國期間在洛陽出土,後曾歸羅振玉。現藏遼寧省博物館。碑斷缺。篆書十行,僅七十餘字。書體與《袁安碑》相類,為漢代少見的小篆碑。馬衡《凡將齋金石叢編》考定袁敞係袁安之子。中華書局有影印本。文物出版社《書法叢刊》第九輯收入。

袁敞碑 漢司徒袁敞碑 即《袁敞碑》。 祀三公山碑 東漢碑刻。又名《常山相馮巡祀三公山碑》,俗稱《大三公山碑》。元初四年(117)馮巡所立。清乾隆三十九年(1774)為河北元氏縣縣令王治岐在城外訪得。碑文十行,行十四至二十三字不等。為篆字參隸的字體。近人多以為是繆篆的代表性作品。清鄧石如及近人齊白石篆書多得力於此。

祀三公山碑 常山相馮巡祀三公山碑 即《祀三公山碑》。 大三公山碑 即《祀三公山碑》。 開母廟石闕銘 東漢碑刻。又稱《嵩山開母廟西石闕銘》。與《太室石闕銘》、《少室石闕銘》並稱“嵩山三石闕”。在河南登封縣城北2.5公里。延光二年(123)刻。篆書。係潁川太守朱寵等為啓母廟(後避諱改“啓”為“開”)所興治之神道闕。左右一對,堆積七層。二層、三層及四層之部分為銘文,其餘刻畫像。闕之形式、大小和《太室》、《少室》二闕近似。北京故宫博物院藏明拓本。清馮雲鵬評價此銘謂:“篆法方圓茂滿,雖極剥落,而神氣自在。”(《金石索》)

開母廟石闕銘 嵩山開母廟西石闕銘 即《開母廟石闕銘》 少室石闕銘 東漢碑刻。又稱《嵩山少室石闕銘》。與《開母廟石闕銘》、《太室石闕銘》並稱“嵩山三石闕”。上海圖書館藏拓本。延光二年(123)三月刻。原建於祭少室山之神廟前,現在河南登封縣城西5公里之邢家鋪。分東西二闕。東闕為隸書。西闕為篆書,存二十二行,行四字。額篆書陽文“少室神道之闕”三行六字。書法樸茂,為漢篆之上乘。

少室石闕銘 嵩山少室石闕銘 即《少室石闕銘》。 太室石闕銘 東漢碑刻。又稱《嵩山太室石闕銘》。與《開母廟石闕銘》、《少室石闕銘》並稱“嵩山三石闕”。北京故宫博物院藏拓本。元初五年(118)四月刻。在河南登封縣中嶽廟前。隸書,二十七行,行九字。額篆書陽文“中嶽泰室陽城崇闕”九字。書法渾厚高古,為漢篆之珍品。

太室石闕銘 嵩山太室石闕銘 即《太室石闕銘》。 鮮于璜碑額 東漢碑額。碑名全稱《漢雁門太守鮮于璜碑》。延熹八年(165)刻。1973年出土於天津市武清縣高村。現存天津歷史博物館。篆額“漢故雁門太守鮮于君碑”十字。陽刻。字形方折,筆畫瘦勁。 聞熹長韓仁銘碑額 東漢碑額。碑全稱《漢遁吏故聞熹長韓仁銘》。熹平四年(175)十一月刻。金正大五年(1228)榮陽令李輔之發地得之。清康熙間曾一度亡失,後重新發現,移置榮陽縣(今河南榮陽市)署。1925年遷置榮陽第六初級中學内。右下角殘。額篆十字。結體嚴整,筆畫遒美。

鮮于璜碑額

聞熹長韓仁銘碑額 趙菿殘碑額 東漢後期石刻。立碑年月缺泐。1937年出土於河南南陽城東李相公莊。現存南陽市卧龍崗漢碑亭内。額篆二行八字:“漢故郎中趙君之碑”。結體内緊外鬆,筆法遒美風動。

趙菿殘碑額 三體石經 三國時期碑刻。魏正始年間(240—249)刻。又稱《正始石經》。刻《尚書》、《春秋》二經,用古文、小篆、隸三體匯書。書者有衛覬、邯鄲淳、嵇康等諸説,但無確證。石原在洛陽太學前。曾佚,清光緒二十一年(1895)後,漸有殘石在洛陽一帶出土,分别歸周進、馬衡、徐森玉及日本京都藤井氏諸家收藏。《尚書》殘石今存西安碑林博物館和北京故宫博物院。

三體石經 正始石經 即《三體石經》。 禪國山碑 三國時期碑刻。又稱《封禪國山碑》、《天紀碑》,俗稱《團碑》、《囤碑》。吴天璽元年(276)刻。傳為蘇建書。在江蘇宜興張渚鎮。石呈圓幢形,四周環刻。篆書,四十三行,行二十五字。字迹漫漶甚,尚存數百字。書法肥腴而具内力,似圓轉而寓方折,為篆書中之恣縱壯偉者。碑屢經剜剔,末有清同治十年(1871)甘澤宣題記十三字。

禪國山碑 封禪國山碑 即《禪國山碑》。 天紀碑 即《禪國山碑》。團碑 即《禪國山碑》。囤碑 即《禪國山碑》。 天發神讖碑 三國時期碑刻。又稱《天璽紀功碑》、《吴孫皓紀功碑》、《三段碑》、《三擊碑》等。吴天璽元年(276)立。原石舊在江蘇江寧天禧寺,後移籌思亭、尊經閣、江寧縣學。宋時已斷為三段。清嘉慶間毁於火。原石拓本稀少。重刻本有多種,立揚州者為阮元刻;立北京者為林曙生刻,俗稱黄泥墙本。均為善摹本。原石呈圓幢形,環而刻之。上段二十一行,中段十七行,下段存十行。共約二百餘字。後有宋胡宗師、石豫,明耿定向題跋三則。歷來稱皇象書,但無確證。故宫博物院有宋拓本。周在浚等著《天發神讖碑考》、汪照《天發神讖碑續考》、羅振玉《天發神讖碑補考》等,考訂詳明。書法融篆合隸,横筆方入方出則又具魏書風貌,故冶之為一,在古來篆書中别開雄奇峻厲新面。宋黄伯思稱“若篆若隸,字勢雄偉”。清張叔未稱其為:“兩漢以來不可無一、不能有二之第一佳迹。”甚是的論。

天發神讖碑 天璽紀功碑 即《天發神讖碑》。 吴孫皓紀功碑 即《天發神讖碑》。 三段碑 即《天發神讖碑》。 三擊碑 即《天發神讖碑》。 安丘長城陽王君墓神道闕 西晋刻石。太康五年(284)書刻。左右二闕同文。清光緒年間出土於山東膠縣牧馬城。曾歸王懿榮、端方收藏。民國後二闕皆斷裂,經修復後,仍歸原地。篆書四行,行三字,共十二字。另一行隸書,十一字。 朱曼妻薜買地宅券 東晋碑刻。咸康四年(338)書刻。1896年在浙江平陽縣宜山鄉鯨頭村下山麓為農民掘出。石長30厘米,寬17.2厘米。石斷為二,但字大部分完好。今藏温州市博物館。字有界格。篆書八行,行十四格。晋禁碑,違禁之制,故為難得一見的晋代篆字碑。字格生澀,而刀法嫺熟,或圓或方,質樸自然。

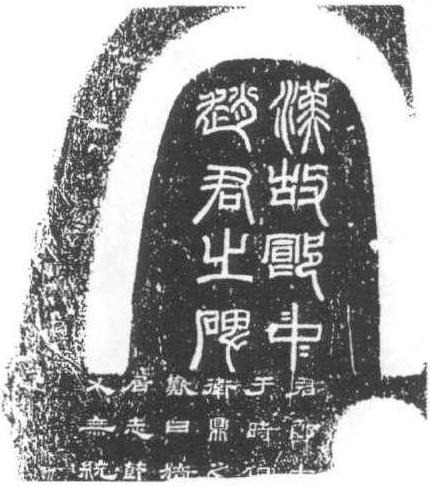

朱曼妻薜買地宅券 僕射赫連公銘蓋 北齊碑刻。武平四年(573)十一月刻。河南安陽出土。現藏西安碑林博物館。墓誌全稱《齊故侍中車騎大將軍開府儀同三司左僕射吏部尚書太常卿食貝丘縣干赫連公墓誌》。墓誌蓋陽文篆書刻“齊開府僕射赫連公銘”九字,並陽文方格。結體方正,筆法圓滿,氣勢莊肅。起、收筆處有偏側的挑筆,富裝飾意味。然也可見篆法離祖法益遠後的稚拙。

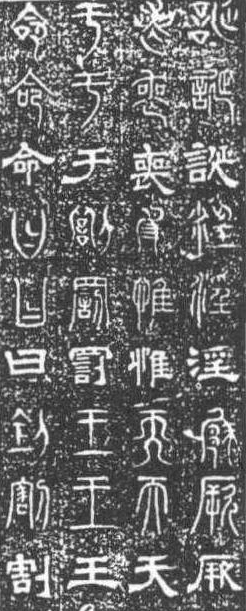

僕射赫連公銘蓋 碧落碑 唐碑刻。總章三年(670)立。碑在今山西新絳縣龍興宫。龍興宫原名碧落觀,故世稱此碑為碧落碑。記唐初皇室崇奉道教事。綫條細勁劃一,字體古拗,多與先秦古文字合。碑後有鄭承規釋文。

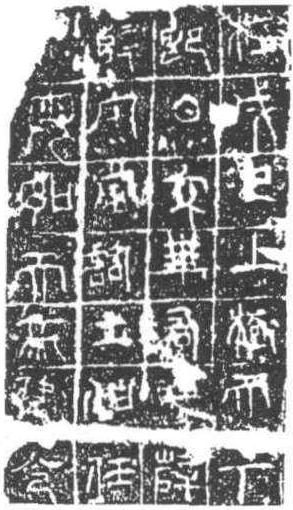

碧落碑 美原神泉詩碑 唐碑刻。垂拱四年(688)四月尹元凱書。碑原在陝西富平縣,後遷入陝西省博物館。碑陽十七行,行二十五字,額隸書為“美原神泉詩序”。碑陰十五行,行亦二十五字,額篆書為“大唐裕明子書”。韋元旦撰。書體以《説文》為藍本,間參石鼓文。然部分筆畫綰結如蚓,少剛健之氣,對於上古篆書來説,不免有一種步趨古法的生硬。

美原神泉詩碑

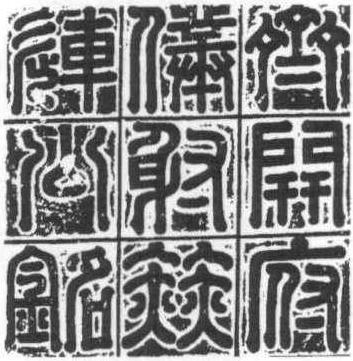

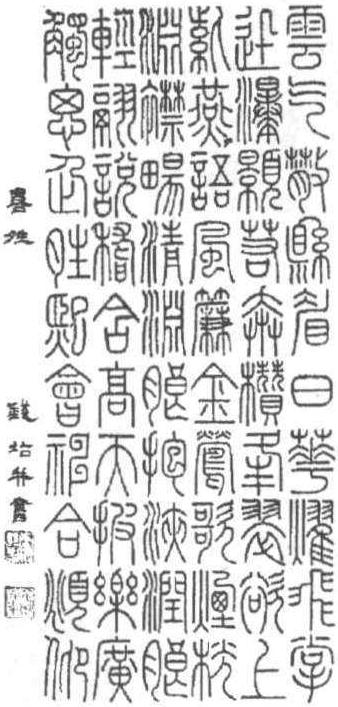

城隍廟記碑 城隍廟記碑 唐碑刻。乾元二年(759)李陽冰撰並書。 時李陽冰令處州縉雲縣,八月於城隍廟祈雨得效,乃遷廟於山巔而祀之。碑久佚。宋宣和五年(1123)重刻。篆書八行,行十一字。後有宋宣和五年邑令吴廷年楷書重刻題記及官佐姓名。清拓本一至六行末一字皆殘。筆法較李陽冰他碑為瘦,然偉勁開張,飛動若神。後之印人刻“錢綫篆”者多宗此法。 怡亭銘 唐碑刻。永泰元年(765)刻。裴虬銘,李陽冰書。在湖北武昌江中小島石上。常為江水所没,故拓本較少。篆書六行,行四字,書法婉麗有韵。後有李莒隸書五行。

怡亭銘 陽華岩銘 唐碑刻。永泰二年(766)刻。在湖南江華瑶族自治縣。元結撰,瞿令問三體書。摩崖刻。共四十四行。首行題《陽華岩銘》。有序。序文九行,行十二字,為隸書。銘詞三十三行,行九字。每字先大篆,次小篆,次隸書。仿《魏三體石經》式。因地僻少拓,故銘多完好。 峿臺銘 唐碑刻。大曆二年(767)六月刻。元結撰,無書者名。在湖南祁陽松山浯溪之崖。十五行,行十六字。浯溪有《峿臺銘》、《浯溪銘》、《��亭銘》,世稱“三吾”。書法似參王莽時嘉量銘。 清吴玉搢《金石存》引宋黄庭堅語云:“以字法觀之,亦季康篆也。”季康即瞿令問。有影印本傳世。

峿臺銘 棲先塋記 唐刻石。大曆二年(767)刻。李季卿文,李陽冰書,栗光刻石。原石久佚。現存西安碑林者為北宋大中祥符三年(1010)姚宗萼重刊,安㻮刻字,後附重刻記。篆書十四行,行二十六字。結體茂美,然摹刻之水平當不及李陽冰所書《縉雲縣城隍廟碑》。有影印本行世。

棲先塋記 三墳記 唐刻石。大曆二年(767)刻。李季卿撰,李陽冰篆書,栗光刻。三墳為李曜卿兄弟三人之墓。原石久佚,宋時重刻。現藏西安碑林博物館。二面刻。共二十四行,行二十字。摹刻時間約在摹刻《棲先塋記》之後。有中華書局石印本。

三墳記 ��廎銘 唐刻石。大曆三年(768)刻。元結撰,書者有袁滋、瞿令問二説。在湖南祁陽縣浯溪摩崖。刻於《大唐中興頌》對面東崖,《浯溪銘》左側。久掩於蔓草叢中,1957年湖南省進行文物普查時重新發現。銘文自左而右,三十行,行五六字不等。筆法遒勁。為唐篆中佳構。因石處谷間深處,故拓本難見。 薦福寺大戒德律師碑額 唐碑刻。大曆六年(771)刻。史惟則篆書題額“唐上都薦福寺臨壇大戒德律師之碑”。五行,行三字。碑現藏陝西涇陽縣文化館。此額筆粗體長,結構緊密,然用筆過豐,稍涉俚俗。

薦福寺大戒德律師碑額 般若臺記 唐碑刻。大曆七年(772)刻石。李陽冰書。石在福建烏石山。篆書二十四字。字大徑尺,精采冲融。因石在山中,傳拓較少。

般若臺記 易謙卦刻石 唐刻石。李陽冰書,無年月。在安徽蕪湖。原石久佚,今存者為明嘉靖年間(1522—1566)張大用、章簡甫重刊。共四石,二十二行,行十字。所書綫條細如蠶絲,圓融秀勁。

易謙卦刻石 獨孤勉題名摩崖 唐石刻。大曆八年(773)刻。崔浚篆。在浙江桐廬縣。六行,行六七字不等。 滑臺新驛記 唐碑刻。大曆九年(774)刻。李勉詞,李陽冰篆書。原石早佚。中國社會科學院考石研究所藏有宋拓海内孤本,為清唐翰題並補勾缺頁。前有同治十年(1871)宋祖駿跋。刊於日本《中國書道全集(四)》。此記書法,刻不勝書,想陽冰真筆當有另一番勝况。

滑臺新驛記 中條山靖院道堂銘 唐碑刻。碑立於貞元十四年(798)。王顔撰文,袁滋書。石原在山西芮城九峰山純陽上宫,今藏芮城縣博物館。碑文十九行,行三十六字。記道民王顔家世及道教在當地盛行情况。袁滋書法傳世稀少,此碑字體略方,筆法圓轉生拙,為唐篆典型之一。

中條山靖院道堂銘 篆書千字文碑 北宋碑刻。夢瑛(英)篆書並古文題額。乾德三年(965)吴廷祚立碑,五年(967)皇甫儼書序並刻於碑陰。篆書二十五行,行四十字。各字下有楷書釋文。碑現存西安碑林博物館。《關中金石記》:“夢英以篆法自名,而體多間架,筆趨簡易,不若少温之安詳端雅也。”唐宋之世,小篆早已成為與社會隔膜的古字,博覽及借鑒上古篆法為當時條件所不能。夢瑛篆書多師承唐法,學乎其中,得乎其下,故夢瑛可名於宋而不足以傳諸後世。

篆書千字文碑 勃興頌碑 北宋碑刻。天禧三年(1019)刻。虚儀先生撰,唐英書。碑現在西安碑林博物館。文十八行,行二十一字。額篆書“大宋勃興頌並序之碑”九字。 嘉祐二體石經刻石 北宋石刻。慶曆元年至嘉祐六年(1041—1061)刻成,故名嘉祐石經。所刻為《周易》、《詩經》、《尚書》、《周禮》、《禮記》、《左傳》、《孝經》、《論語》、《孟子》九經。一行篆書,一行楷書。作篆書者為章友直、楊南仲、胡恢、張斯立等人。石經舊在河南開封,屢遭遷移,故漫漶甚烈。現殘石所存,有《周易》二石,一斷;《尚書》一石;《禮記》一石;《孝經》一石。其中《周易》一石藏河南省博物館,其餘藏開封市博物館。 袁州刺史及夫人侯氏殘誌 南宋篆書墓誌。夫人為永嘉侯度之女,癸酉八月卒。袁州刺史甲戌十二月卒。合葬於永嘉集善鄉。或以為甲戌年即紹興二十四年(1154)。碑1937年出土。前半殘。首行存二半字,二行存“再任袁州”等字。共存十三行,行十一字。字體近宋二體石經。 王烈婦碑 元碑刻。至元十三年(1276)刻。泰不華篆。碑在浙江紹興。十九行,行二十八字。

王烈婦碑 新建廟學碑 元碑刻。至元三十年(1293)刻。李師聖撰,趙孟頫書。石在山東利津縣。為趙孟頫四十歲時所書,是其僅見的一通篆書碑。 千字文卷 元紙本墨迹。吴叡書於至正四年(1344)。長卷。長240.6厘米,高27.7厘米。現藏上海博物館。自題“用詛楚文法為如川寫”。後有張雨、杜本、黄清老、戴洙、蔡宗禮、郭忠厚題跋。書法精嚴,為元人借鑒古法的典型作風。

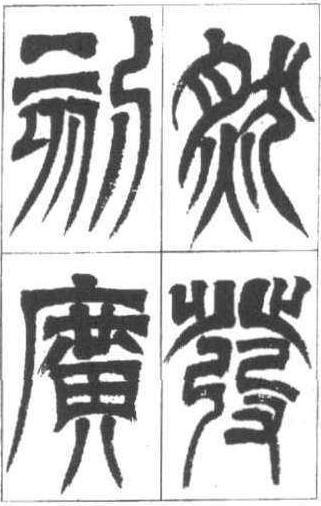

千字文卷 理公岩摩崖刻石 元刻石。至正十八年(1358)刻。周伯温記並書。石在浙江杭州。十三行,行十七字。後有明葉彬跋,清同治間孟沅、陳殿英觀記。 四體千字文卷 明紙本墨迹。文徵明書於嘉靖二十七年(1548)。作正草隸篆四體,共四幅。前有陸師道題篆書“衡翁四體千文”六字,後有文嘉、陸師道二跋。篆書幅五十行,26.7厘米×66.1厘米。有界格。現藏臺北故宫博物院。書體方正端莊,饒有風姿,而又具有明人書篆的時代特徵。為其晚年精作,自叙“凡七年始完”。 竹開梅動楹聯 明書迹。趙宧光書。無年款。篆書五言聯。三行十五字。曾刊於日本青山杉雨所編《明清書道圖説》。結體工穩圓轉,舒展含韵;行筆先濃後枯,但筆道遒勁,折筆略顯草篆端倪。

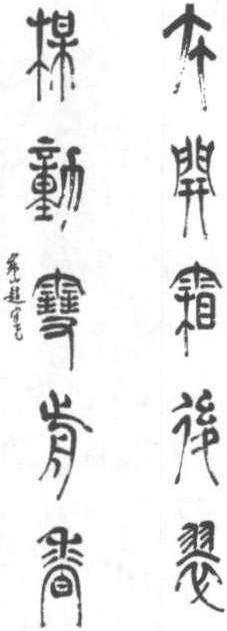

竹開梅動楹聯

庾信四贊屏 庾信四贊屏 清書迹。鄧石如書。無年款。録贊文四則。冷金箋四幅,每幅五行,共一百六十六字。每幅尺寸為179.8厘米×50.8厘米。現藏上海博物館。書體偏長,横緊直放,用筆沉雄樸厚。從中可以見到鄧氏篆書借古開今的新貌與膽魄。 白氏草堂記 清紙本墨迹。鄧石如書於嘉慶九年(1804)。共六幅,每幅二行。第一至第五幅各十六字,第六幅十字,共篆書九十字。字體略方,筆法多變,遒健而流暢,是其晚年力作。

白氏草堂記 喜晴詩軸 清書迹。錢坫書。篆書六行,共六十字。録自作五言《喜晴》詩。用鐵綫細筆,結體清暢,有“紫燕”、“風帘”之韵。

喜晴詩軸

臨小臣繼彝銘軸 臨小臣繼彝銘軸 清墨迹。朱為弼書。三行,篆書三十字。彝屬商周時期器。雖為臨篆,而滲入了朱氏自己的藝術取向,不求形似,不斤斤於中鋒,任筆道一波三折,恣肆浪漫,天趣横出,為清代篆書之别調。 臨天發神讖碑 清墨迹。吴熙載書於同治二年(1863)三月。臨《天發神讖碑》一百二十四字。款題“苓薌世九兄屬臨”。吴氏小篆師法鄧石如而柔媚過之,然此臨書勁骨開張,鋒穎挺拔,深得原碑精氣。有影印本行世。

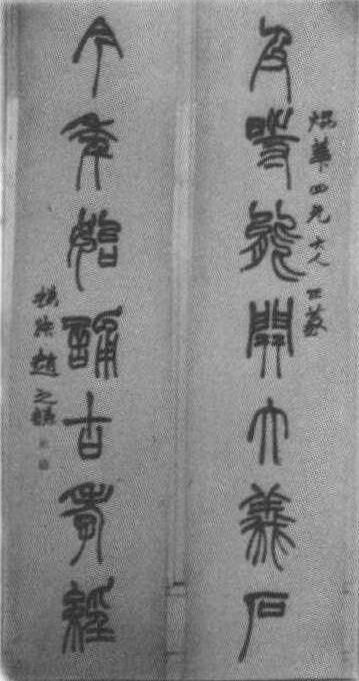

臨天發神讖碑 蔡邕傳條屏 清紙本墨迹。楊沂孫書於同治九年(1870)。共四條,每條三行,共一百四十七字。結體工整謹嚴,用筆婉通精妙,不露起收筆痕迹,為其爐火純青之作。 及時今年楹聯 清書迹。趙之謙書。共十四字。款題“焜華四兄大人正篆”。此聯篆書結體生動,用筆圓静。起筆時吸收魏碑法,使轉側入正出,别有情趣。趙氏作篆因才氣英發,每風動有餘而樸厚不足。此楹聯為其篆字中之翹楚。

蔡邕傳條屏

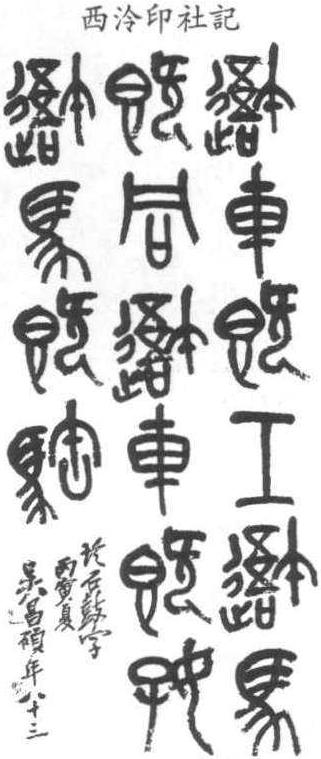

及時今年楹聯 西泠印社記 近代書迹。吴昌碩撰並書,作於1914年5月。紙本。四段,每段十二行,行十字,共四百七十餘字。有格。為西泠印社開社而作。體近石鼓文,字略放長。用筆清峻,有儒雅之氣。

臨石鼓文 臨石鼓文 近代書迹。吴昌碩書。吴氏所書石鼓文,件數特多。形式所及,聯、屏、軸、扇兼有。其寢饋於石鼓文數十年,一日有一日之境界。早、中、晚年,各有意態,各有體勢。四五十歲,循守繩墨,點畫畢肖;大約中年以後,結法漸離原形;六十左右,確立自己面目;七八十歲更恣肆爛熳。故吴氏篆書,雖託名為臨石鼓文,而實為生面别開之新風格。 節臨王孫鐘銘軸 近代書迹。羅振玉書於1917年。紙本。有界欄。節臨春秋時期楚國王孫鐘銘三十八字。用筆圓潤謹嚴,結體上變原銘修長飄逸為緊團工整,並參以小篆意態出之。

節臨王孫鐘銘軸 贈胡生鄂公序屏 現代書迹。齊白石書於1924年。紙本。録序文一篇。共四幅,前三幅各五行,第四幅六行,共四百餘字。篆書間雜行楷。用筆簡爽生拙,略具隸意。體方筆圓,氣象寬朗。為齊白石中期精彩之作。

贈胡生鄂公序屏 |

☚ 中国篆刻大辞典︱武意 漢 玉印 中国篆刻大辞典︱歷届全國篆刻作品展覽獲獎及參展作者名單 ☛

- 周德威是什么意思

- 周德宜是什么意思

- 周德帝(宇文肱)是什么意思

- 周德庆是什么意思

- 周德才是什么意思

- 周德新是什么意思

- 周德昌是什么意思

- 周德法是什么意思

- 周德润是什么意思

- 周德清是什么意思

- 周德清是什么意思

- 周德清是什么意思

- 周德清是什么意思

- 周德清是什么意思

- 周德清是什么意思

- 周德相是什么意思

- 周德章是什么意思

- 周必大是什么意思

- 周必大是什么意思

- 周必大是什么意思

- 周必大是什么意思

- 周必大是什么意思

- 周必大是什么意思

- 周必大是什么意思

- 周必正是什么意思

- 周志俊是什么意思

- 周志刚是什么意思

- 周志和是什么意思

- 周志坚是什么意思

- 周志坚是什么意思

- 周志坚是什么意思

- 周志宏是什么意思

- 周志宽是什么意思

- 周志成是什么意思

- 周志成是什么意思

- 周志琴是什么意思

- 周志群是什么意思

- 周志诚是什么意思

- 周志豪是什么意思

- 周志道是什么意思

- 周志高是什么意思

- 周志高是什么意思

- 周志高是什么意思

- 周忠介公遗事是什么意思

- 周忠惠是什么意思

- 周忠愍奏疏是什么意思

- 周忠杰是什么意思

- 周忠良是什么意思

- 周忱是什么意思

- 周忱是什么意思

- 周忱是什么意思

- 周忱税收思想是什么意思

- 周怀梧是什么意思

- 周怀民是什么意思

- 周怀民是什么意思

- 周怀民是什么意思

- 周怀民画集是什么意思

- 周怀民藏画馆是什么意思

- 周怀衡是什么意思

- 周思是什么意思