自然电位法

10.1.1 基本原理

在自然条件下,无需向地下供电,地面两点问通常能观测一定大小的电位差,这表明地下存在着天然电流场,简称自然电场,这种电流场主要由电子导电矿体的电化学作用以及地下水中电离子的过滤或扩散作用等因素所形成。良导电矿体在地下水位面上、下部分之间的氧化还原作用产生电化学场;溶液经岩石孔隙渗透时,由于岩石颗粒对正、负离子有选择的吸附作用形成过滤电场;当两种浓度不同的溶液相接触时便产生扩散电场。不同成因的自然电场,在分布范围、强度和随时间变化的规律等方面均有各自的特点,并且与地质及地球物理条件有关。自然电位法就是通过观测和研究自然电场的分布特征来解决地质问题的一种方法。

10.1.2 观测方法

自然电位法(Self-Potential Method)主要有电位观测法和梯度观测法。

通常两种方法应用较多的是电位观测法,观测时将N电极放置在远离勘探目标且电场稳定的正常场区内,M电极沿测线逐点移动进行电位测量。对于面积性勘探工作,应将各测点的电位值均换算成同一N电极点,并设其为零电位值。电位梯度观测法是使M、N测量电极保持一定距离(通常等于1~2个测点距),沿测线同时移动,逐点进行电位差△U观测,记录点定在MN之中点。

10.1.3 技术要求

(1)布置测线要选择地形平坦、覆盖较均匀的工作场地,对于地形突变需作相应记录;应尽量远离电力线、变压器以及一切人文干扰。

(2)测量电极应采用不极化电极,电极间极化电位差不得大于±2mV。

(3)测线应垂直于勘探目标的走向。

(4)采用电位测量方式时,无穷远极至测线中心的距离应大于测线长度的2倍以上。

(5)在进行普查时,预计的异常范围内至少要有一条测线穿过异常,异常范围内测点不得少于3个;在详查时则要求有3~5条测线穿过异常带,异常范围内测点不少于5个。

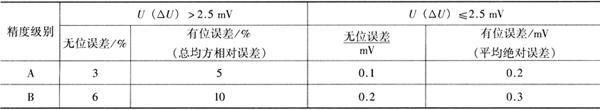

(6)为确保成果质量,系统检查工作量一般应为测区总工作量的3%~5%。当不能确定精度级别时允许增加检查工作量,但检查工作量增加至测区总工作量的20%,仍然证明观测质量不符合要求时,则受检范围内的工作量应予以报废。观测工作总精度以均方相对误差衡量,其分级及误差要求见表10-1。

表10-1 自然电位法质量分级及误差表

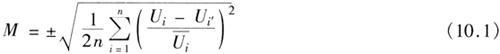

系统检查观测结果应按下式计算均方相对误差,并应满足设计要求:

式中:Ui为第i点原始观测数据;Ui′为第i点系统检查观测数据; 为第i点Ui与Ui′的平均值;n为参加统计检查计算的点数。

为第i点Ui与Ui′的平均值;n为参加统计检查计算的点数。

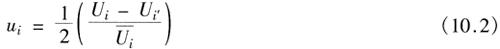

各检查点的相对误差

它的分布应满足如下要求:①超过实测精度的测点数应不大于受检点总数的32%;②超过两倍实测精度的测点数不大于受检点总数的5%;③超过三倍实测精度的测点数不大于受检点总数的1%。

10.1.4 成果表达形式

(1)梯度测量的剖面平面图及纵向梯度平面图;

(2)电位测量的剖面平面图及等位线平面图;

(3)典型剖面上的综合剖面图;

(4)地质推断解释成果图。

10.1.5 资料解释原则

(1)成果解释推断以定性解释为主,即判断异常源的性质及大致范围、产状等;

(2)单条剖面异常点不得少于3个,并且剖面平面图中异常有规律可循;

(3)从等位线分布特征来看,异常体在地表投影部分电位变化较慢,而在异常体边缘电位急剧变化,可根据等位线梯度变化程度确定异常源;

(4)推断解释时,还应识别各种干扰因素,如天然场源的变化、地形起伏、各向异性以及覆盖不均匀等导致电场畸变形成的假异常;

(5)根据定性解释结论并结合实际地质情况,最终作出地质推断解释。

10.1.6 仪器设备

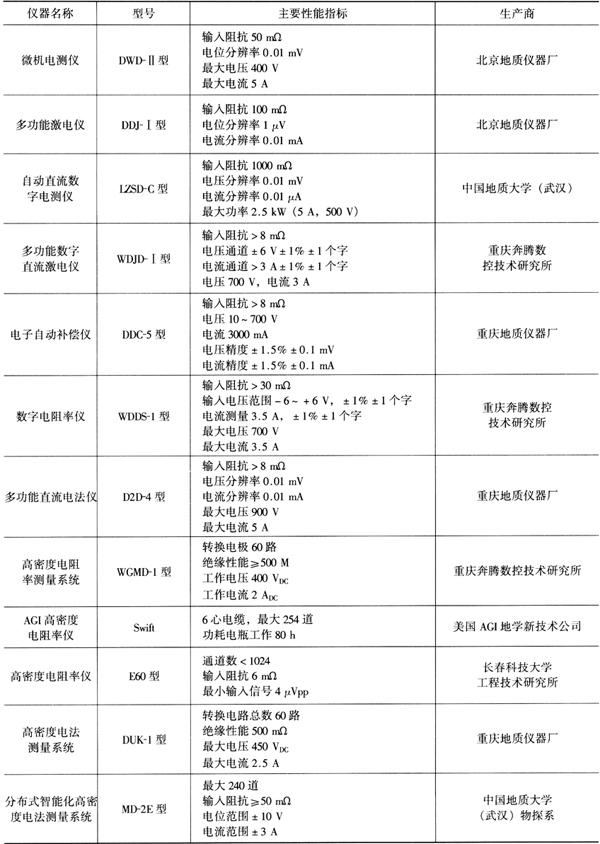

电法常用仪器设备见表10-2。

表10-2 电法常用仪器设备一览表

【参考文献】:

长春地质学院水文物编写组.1980.水文地质工程地质物探教程,北京:地质出版社

傅良魁.1983.电法勘探教程,北京:地质出版社

[美]I.S萨姆纳若.1981.地理物勘探的激发极化原理,北京:地质出版社

高等工业学校物理学编写组编.1957.物理学,北京:高等教育出版社(内)

李金铭,罗延钟.1996.电法勘探新进展,北京:地质出版社

煤田电法勘探.1978.北京:煤炭工业出版社

西安地质学院等.1979.电法勘探,北京:地质出版社

阎述,陈明生编着1996.高分辨率地电阻率法探测地下洞体,北京:地质出版社

- sandhivigrahika是什么意思

- sandhodani是什么意思

- sand hopper是什么意思

- sandhurst是什么意思

- sandhya是什么意思

- sandhyaasangeet是什么意思

- sandhyakaranandi是什么意思

- sandhyantara是什么意思

- sandhyaraga是什么意思

- sandhyavali是什么意思

- sandhya vandana是什么意思

- sandhyaⅰ是什么意思

- sandhyaⅱ是什么意思

- sandhya ⅲ是什么意思

- sandhya ⅳ是什么意思

- sandhya ⅴ是什么意思

- san diego是什么意思

- san diego 圣迭戈是什么意思

- sandifer综合征是什么意思

- sandiliⅰ是什么意思

- sandili ⅱ是什么意思

- sandili ⅲ是什么意思

- sandilyaⅰ是什么意思

- sandilya ⅱ是什么意思

- sandilya ⅲ是什么意思

- sandilya ⅳ是什么意思

- sandilya ⅴ是什么意思

- sandinist national liberation front是什么意思

- sandino,augusto cesar是什么意思

- sandipani是什么意思

- sandlizard是什么意思

- sand painting是什么意思

- sandpiper是什么意思

- sand reed是什么意思

- sandringham是什么意思

- sand river convention是什么意思

- sands是什么意思

- sand smelt是什么意思

- sandstone是什么意思

- sandstorm是什么意思

- sandu是什么意思

- sandwich是什么意思

- sandwich islands是什么意思

- sandwich,john montagu, 4th earl of是什么意思

- sandy是什么意思

- sand,george是什么意思

- sane是什么意思

- saneng hpun是什么意思

- san fernando是什么意思

- sanford,edward terry是什么意思

- san francisco是什么意思

- san francisco bay是什么意思

- san francisco conference on international organization是什么意思

- san francisco 圣弗朗西斯科(旧金山)是什么意思

- sang是什么意思

- sanga是什么意思

- sangadeva是什么意思

- sangahamitta是什么意思

- sangai是什么意思

- sangam是什么意思