渡江云

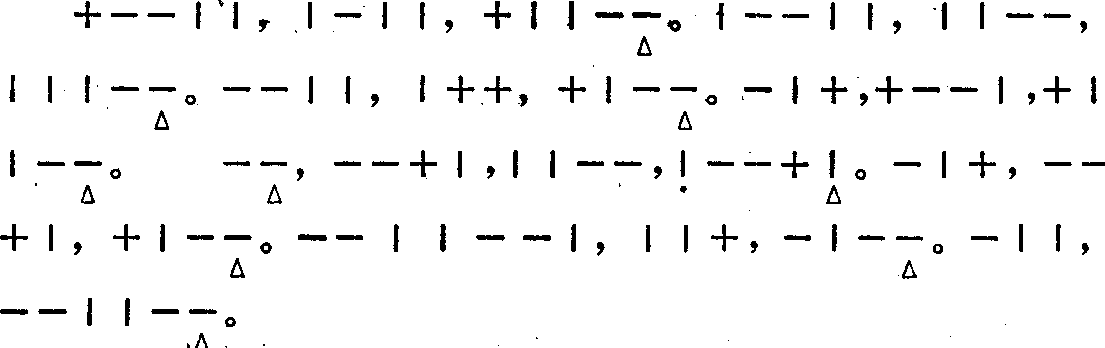

词牌名。又名《三犯渡江云》。双调一百字,上下阕各四平韵,下阕第四句尚须押一仄韵。亦有全押平韵或仄韵者。参见“常用词谱”类。

渡江云

下阕第二韵须押同部仄韵。

渡江云

又名《三犯渡江云》。见宋周邦彦《清真集》。《填词名解》云:“《渡江云》,小石调曲,取唐人诗‘唯惊一行雁,冲断渡江云’”。按,此处所引有误,此为杜牧诗《江楼》中句:“谁惊一行雁,冲断过江云。”“过江云”与“渡江云”近,调名或取于此。《词律》卷一六列张炎所作。《词谱》卷二八列周邦彦所作(晴岚低楚甸)为正体,双调,一百字,上片十句四平韵,下片九句四平韵一仄韵,下片第四句为上一下四句法,必押一同部仄韵。《词谱》列别体二种,字数同,其一全押平韵,其一全押仄韵。

渡江云

揭浩斋送春

名园花正好,娇红殢白,百态竞春妆。笑痕添酒晕,半脸凝脂,谁为试铅霜?诗朋酒伴,趁此日、流转风光。尽夜游、不妨秉烛,未觉是疏狂。茫茫。一年一度,烂漫离披,似长江去浪。但要教、啼莺语燕,不怨卢郎。问春春道何曾去?任蜂蝶、飞过东墙。君看取,年年潘令河阳。

此词《词综》题作《揭浩斋送春和韵》。揭浩斋其人名字无考,生平未详,其《送春》原作今亦不传。上片从语意上可分为两个层次。首叙名园花好,次写秉烛夜游。起句“名园”、“花好”,合之双美,逗引人们多少的向往!你看那园中繁花,千姿百态,红的娇憨鲜艳,白的冰晶玉洁,多么象一群身着春装打扮入时的姑娘,竞相焕发青春的光彩。“娇”、“𣨼”,这里犹言撒娇缠人,写花而带有拟人的意味。如果说,“百态竞春妆”是名园的全景镜头,而且一“竞”字已将名园好花开得极为热闹的场面和盘托出,那么,下面“笑痕添酒晕”三句则是其中的特写镜头。作者用细腻的笔触勾勒出好花的神态,尤为动人。那些鲜艳的红花,多么象姑娘们带着几分酒晕的笑脸!北宋苏轼《红梅三首》其一云:“寒心未肯随春态,酒晕无端上玉肌。”南宋尤袤《海棠盛开》诗云:“晓妆无力胭脂重,春醉方酣酒晕深。”以酒晕状花,都不失为名句。而吴澄此词,写娇花有如美人带酒,向人浅笑,尤觉神情摇曳,楚楚动人。“笑痕”句承上“娇红”,而“半脸”两句则承上“𣨼白”。“半脸”,借用《南史·后妃传》梁元帝徐妃“半面妆”事,仍是拟人手法,无深意。“凝脂”,语出《诗·卫风·硕人》“肤如凝脂”。“铅霜”,古代妇女化妆用的白粉。此二句说,白色的花朵有如肌肤白嫩的美人更搽粉抹霜,到底是为谁打扮得如此漂亮呢?古诗词常以花喻美人,此数句则用美人喻花,赋花以美人的神态性情,娇憨可爱极了。以下词笔转入游园。正因为名园百花开得正好,所以诗朋酒侣,联袂比肩,携手而来,命笔赋诗,借酒助兴,尽情流连观赏。“流转风光”,用杜甫《曲江》诗“传语风光共流转,暂时相赏莫相违”,前着“趁此日”三字,就有及时观赏流连不要错过春光花时的意思。因此白天里观之不足赏之不足,又秉烛继之以夜。《古诗十九首》有句云:“生年不满百,长怀千岁忧。昼短苦夜长,何不秉烛游?”吴词虽用《古诗》字面,但表现的情趣毕竟与前者有所不同。简言之,吴词较欢快乐观,不象《古诗》那么激楚悲凉。苏轼《海棠》诗曰:“只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆。”词人珍惜春光、爱花至极的心理,与东坡是相通的。

下片由赏春转入送春。“茫茫”,换头这二字一笔抹去上片的欢快气氛。烂熳百花开到最红火的时候,春天也就快要过去了。词人在春盛时看到了春衰,在花开时看到了花败。“一年一度”,春来春去,花开花落,这正是大自然的规律。可不是吗,说声春来,满山遍野吐绿萌翠,说声花开,满园好花争绽新蕾;说声春去花落,则有如长江浪去,钱塘潮落,又何其速也!然而词人却并不因此而沮丧、悲哀,相反地,他觉得更应该把握住现在:“但要教、啼莺语燕,不怨卢郎。”唐卢仝《楼上女儿曲》:“莺花烂漫君不来,及至君来花已老。”这里,词人不直说春将归去,何不趁莺啼燕语、春光明媚之时尽情观赏各色名花,而委婉地说可不要让啼莺语燕吱吱喳喳地抱怨你(卢郎)未能及时来名园游赏。造句曲折而新奇,颇可寻味。这两句回应上片,进一层申述秉烛赏花之由。下文构思格外奇妙,写自己质问春天你为何要归去,春却反诘道:我何曾归去呢?你没看到蜂儿蝶儿纷纷飞过了东墙吗?我不过是换个地方罢了。“蜂蝶、飞过东墙”,用唐王驾《雨晴》“蜂蝶纷纷过墙去,却疑春色在邻家”诗意。结尾“君看取”云云,“君”指词人。“潘令”,即晋人潘岳,据说他为河阳(今属河南)县令时,曾命县中遍植桃李,故庾信有“河阳一县并是花”(《春赋》)之句。这两句仍是春之答语:我走的并不远,终究还是要回来的呀,您看,河阳桃李不是年年盛开吗?

古代送春、惜春的诗词不知凡几。“雨横风狂三月暮,门掩黄昏,无计留春住”(欧阳修《蝶恋花》),是一种境界;“春无踪迹谁知,除非问取黄鹂”(黄庭坚《清平乐》),又是一种境界。此词虽题为“送春”,却毫无衰飒、迷惘之感。上片是对春天的赞美,是对好花的歌颂。下片则言春去毕竟是自然的规律,非人力所能挽留,因此,每个人都应珍惜春光,也只有那些珍惜春光的人才能更多地享受大自然赋予他的欢快。再说,春去还会再来,如花似锦的未来不更令人憧憬吗?词中所体现的积极、乐观的人生态度,非常可贵,不特以描写生动、构思奇巧见称而已。

渡江云

题郑天趣《三湘集》

渺寒云万里,孤舲载雪,逐雁渡三湘。倦游频选胜,抚剑延平,贳酒过滕王。清泉自酹,秋早合、贾傅祠荒。算都是、伤心吊古,和月贮吟囊。

难忘,云边梅屋,雨底荪房。料裁云缝雾,应自有、知心老妪,相与平章。澧兰沅芷曾亲撷,返醒魂、犹带《骚》香。看未足,渔歌又起《沧浪》。

郑天趣,名郑禧,天趣是其字,浙江温州人,曾经做过元朝浙江黄岩州的同知。《三湘集》今不传,可能是他漫游楚中各地所作的诗集。三湘是地名的泛称,旧说不一:有的记载认为是指湖南境内之江、湘、沅三水;有的说是指潇湘、资湘和沅湘;或又指湘江三支流潇湘、蒸湘和沅湘;根据《太平寰宇记》的记载,则应当是湘潭、湘乡、湘阴。在这里我们可以不必追究到底是哪三湘,把它理解作泛指洞庭湖、湘江一带楚中之地就可以了。郑禧曾写过一部《春梦录》的书,其中有他作的三首《木兰花慢》词,词中写道:“恃平生豪气,冲星斗,渺云烟。记楚水湘山,吴云越月,频入诗篇。”这几句话正是对他壮年漫游楚中的追忆,可以引作朱晞颜这首《渡江云》词题的注解。

词人初得郑禧的《三湘集》,于是展卷观玩,逐篇低吟,一幅幅诗人漫游行吟图在他眼前浮现。一起三句扣紧书名写来,隆冬岁月,楚天空阔,寒云万里。诗人郑禧追循着大雁南下的踪迹,在漫天飞雪的天气里孤舟来到了三湘一带。孤舲,是有窗户的小船,载雪即冒雪而行。三句交代出诗人漫游之季节、地点和大概的漫游路线,以笼统之笔,概括过漫游之事。三湘,于全词开篇即被提到,无异于是向读者们说明:为什么这部诗集叫《三湘集》,原来它是一部楚中纪游诗集。那么,诗人郑禧究竟漫游了哪些地方、他的纪游诸诗写了些什么内容呢?这也正是词人读罢《三湘集》后所希望推荐、介绍的。从下文的叙述述来看,诗人的足迹似乎并不局限于楚地,他甚至还跨过了吴头楚尾,漫游到吴越各地,正如他在《木兰花慢》词中所说的那样:“楚水湘山,吴云越月,频入诗篇。”三湘楚地,不过是他游历最多、逗留时间最长的地方罢了。“倦游频选胜”句,写诗人南下之原因。词人很巧妙地用了“倦游”一词,来与全词所写的“清游”比照。“倦游”指厌倦于到处追求功名,作仕途官场之游;倦于宦游才动了清游之兴,频繁地到处寻访名胜。此一笔轻轻一转,即自然而然引出无限话题。究竟选了哪些“胜”?上片具体介绍的是延平津、滕王阁和贾谊祠,下片则概括性地介绍所游楚中名景胜地。延平津,在今福建南平附近。《晋书·张华传》中记载,雷焕为丰城令,掘地得宝剑一对,一名龙泉,一名太阿。于是自佩其一,另一剑赠给了友人张华。张华被害之后,宝剑不知下落。后来雷焕之子持其父所佩剑过延平津,宝剑从腰间跃入水中。人们潜水寻找,发现水底卧着两条巨龙,光彩照水,波浪惊沸。贳酒,即赊酒,记帐沽酒。滕王,指滕王阁,因所用词牌字数限制和押韵,故略去了“阁”字。滕王阁在江西南昌附近,唐高祖之子滕王元婴都督洪州时修建,诗人王勃曾在此写过著名的骈文《滕王阁序》。贾傅祠,指西汉贾谊的祠。贾谊是西汉初年著名的政治家兼文学家,因上书痛陈时弊,遭受排挤打击,汉文帝时被派往楚中做长沙王的太傅,故后世称为贾傅。贾谊被谗怀忧,郁郁终日,“长沙卑湿,自以为寿不得长,伤悼之。”(《史记·屈原贾生列传》)他在水边悼屈原,在寓第作《服鸟赋》自悼,三十余岁就死去。后人怀念他而为之立祠于长沙。词人选择了闽中、江西和长沙三个代表性的名胜为例,在地理上概括了诗人的东南游踪;而在历史事件的时间跨度上,三个典故分属汉朝、晋朝和唐朝,也概括了元代以前的漫漫历史长河。你看:诗人来到延平渡口,追想起当年宝剑变龙的往事,情不自禁就按紧了自己的佩剑。这里是否还有更深一层的意思?抚剑心不平,晋代的混乱而黑暗的现实,与诗人所生活的元代现实,是否使诗人产生了某些联想和感慨?诗人宦游已倦,“伤心吊古”,同情贾谊的不幸,当确有一段不平,读者可以仔细咀嚼。歇拍三句“算都是、伤心吊古,和月贮吟囊”,词人似乎已经深深触摸到了诗人作品中跳动的心灵,《三湘集》的作者把大自然风月、名胜古迹与一段段历史、一片片深心一起融进了他的诗篇,采入了他的古锦诗囊!

下片,笔墨集中在楚中。三湘之地,原为古云梦大泽,山水迷离,到处生长着奇花异草。诗人游过梅花簇拥的古屋,那是在“云深不知处”的山间;访过荃荪芳草装点的山房,那又是一次雨中之游。梅屋、荪房皆虚指,不必坐实。一说,它们系实指宋人旧迹。南宋诗人许棐字忱父,自号梅屋,宋嘉熙年间隐居于秦溪,所居梅屋环室皆书,室中悬挂白居易、苏轼画像。荪房则是荪壁山房的简称,宋末名士金应桂字一之,号荪壁。戚辅之《佩楚轩客谈》载:“一之雅标度,能欧书,受知贾似道。晚居西湖南山中,筑荪壁山房,左弦右壶,中设图史古奇器,客至,抚摩谛玩,清谈𫅗𫅗不得休。每肩舆入城府,幅巾氅衣,望之若神仙然。”这两位古人都与隐居有关,通观下片,说此处梅屋、荪房系实指,也合乎情理。倒是过片“难忘”二字值得玩味:是诗人面对前朝遗迹,难忘宋亡之恨?还是词人读罢《三湘集》,精彩深沉的吊古咏怀之作给他留下了难忘印象?“裁云缝雾”,喻诗人描绘吟咏自然风月。平章,品评筹画的意思。老妪:老年妇女。这里似借用白居易做诗老妪能解的旧事。词人惊叹诗人有裁云缝雾的妙手,既构思奇特,词藻精美,又流畅通俗,易于索解,一定是有超常的读者——“知心老妪”指点品评助他成诗。这里故意以猜测的口吻,赞美诗人文笔之妙。“澧兰沅芷曾亲撷,返醒魂、犹带《骚》香。”澧水、沅水都在楚中,泛指屈原奔走行吟和流放之地。屈原曾经用兰草和芷草装扮自己:“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。”(《离骚》)“扈”是披挂,“纫”是联缀的意思。又据《香谱》的记述,传说有一种返魂香,焚香时烟轻直上,可以在烟雾中见到死人显灵。这两句词是说,诗人来游屈原行吟的故地,采撷当年屈原曾经采撷过的香草,那芬芳的气息似乎能够唤回屈原的灵魂,令人想见一千多年前屈原高歌《离骚》的风采。诗人驻足水边,凝视把玩芳草,神游心醉。远处渔舟上传来古老的《沧浪歌》:“沧浪之水清兮,可以濯吾缨,沧浪之水浊兮,可以濯吾足!”结尾这一笔极富于暗示,似乎可以有多种理解:可以说是诗人(或者词人)因吊古而惹起无限兴衰盛亡之感,沧桑巨变,归于渔樵闲话;可以说是诗人(或者词人)通过寻访古迹,再演了战国以来汉、晋、唐、宋各朝各代历史,终于经受不住归隐的诱惑,企盼泛舟而去,做一个逍遥自由的逸民;也可以说篇终歌起,传达了一种难以言传的复杂感情,其中可能包括对现实的态度、对自我人格的审视、对元王朝的看法等等。“曲终人不见,江上数峰青。”词人留给读者的竟是这样一个意味无穷的袅袅余音!这首词的写法,有些象我们今天所习见的电影广告和小说情节介绍,拈出几个精彩片断,以期吸引更多的观众和读者。

渡江云

春风真解事,等闲吹遍,无数短长亭。一星星是恨,直送春归,替了落花声。凭栏极目,荡春波、万种春情。应笑人、舂粮几许,便要数征程。

冥冥,车轮落日,散绮余霞,渐都迷幻景。问收向、红窗画箧,可算飘零?相逢只有浮云好,奈蓬莱东指,弱水盈盈。休更惜,秋风吹老莼羹。

杨花,即柳絮,是一种很特别的花。它既无确定的形态,也无美丽的颜色,也没有丝毫香气。前人咏杨花,如苏轼《水龙吟》,把它形容成随风万里寻找情郎的思妇; 章楶则将杨花写得宛如顽皮爱闹而又情窦初开的少女。周济这首杨花词写法比较特别,在他的笔下,杨花有如一个具有人的思想感情的精灵,亦怨亦嬉,乍喜忽忧。既有淋漓尽致的形容,也有词人主观的议论抒情。

上片描绘杨花漫天飞舞,却不就正面写出,而是从四面展开。起三句由春风入笔。解事,晓事明理的意思。短长亭,古代路边设立的官亭,专供行人歇脚,旧有“十里一长亭,五里一短亭”的说法。在词人眼中,春风真是有灵性,迅速却又漫不经心地吹遍了条条大道,每一座驿亭都留下了它的痕迹——满地杨花。虽然词人还未写到杨花,但在这种特定的环境中,读者已可以想见春风中杨花的身影。当然,这不是伴随着春天脚步而来的和风,这是将要带走春天的暮春薰风。宋代词人晏殊曾有“春风不解禁杨花,蒙蒙乱扑行人面” (《踏莎行》)的精彩妙句,意谓春风不晓事,不知道杨花会漫天飞舞,以至吹得杨花如蒙蒙细雨扑打着路人。周济在此反用古人之意: 你说春风不解事,他却说春风解事。一“真”字带有浓厚的感情色彩,不无感叹之意。很难说词人心中是微有埋怨还是颇为欣赏,但从字面和下文来看,恐怕是“意亦赏之”的意思。“一星星是恨”三句,飘游飞舞的杨花形象出现了,其形星星点点,欲圆又碎; 其心则充满幽怨之情。“人生愁恨何能免”,杨花的恨,大概是为它自己生命之短促,为春天行将同它的青春一同消逝而发的吧。苏轼咏杨花词曾经形容说,杨花“似花还似非花,亦无人惜从教坠”,任凭风吹雨打零落殆尽。因此他把朵朵杨花想象成大滴大滴的眼泪; 周济在这里则进一步指实为虚,把它们视作抽象的、无形的感情的化身。杨花是恨,显然有杨花含恨的意思,但比直接写成杨花含恨要高明得多。这无香无色落地无声的精灵,扮演了一个收拾春天的角色: 百花开尽,暮春的暖风中再已无花可落的时节,杨花始逐春风而落而飞,送走春天,落尽最后一阵花雨。“凭栏极目”二句引出赏花人——词人自己。登高而观,天地间杨花飞舞,蒙蒙一片,犹如春水波涌,变化万端,风情无限。上片至此为一顿挫,有三点值得注意: 此三层以“春风”起句,继用“春归”、“春波”、“春情”,一字四度重复,填词中除有一种特殊的“福唐独木桥体”之外,极少如此。其效果大致类似音乐中的主旋律或基音,声律谱中所谓的“住字” 。其次,此三层分写杨花初飞、正飞、盛飞,有时间之顺序及程度之轻重,次第井然,犹如宋人杨无咎画四梅图,分欲开、初开、盛开和凋零一样。最后,杨花(也可以说是词人自己)的情绪由幽怨而开朗,由悲入喜,进入一种开阔奔放的高人境界。“凭栏极目”二句实为此种变化的转折点。清人谭献评此词云: “怨断之中,豪宕不减。” (《箧中词》卷三)即是从此种情绪的变化中体会得来。歇拍“应笑人、舂粮几许,便要数征程。”心境一开阔,自然易出大言。此二句用《庄子·逍遥游》中“适百里者宿舂粮,适千里者三月聚粮”语意,谓杨花飘荡万里,随风而行,不必做任何准备; 而人打算出门就要舂粮做准备,准备了一点粮食就想上路。与人相比,杨花感到自豪; 与杨花相比,人似乎可笑。不自觉中,词人把杨花的飘零,由不得已之恨事想象为一件随心所欲的乐事,甚至是可以夸耀的资本。

上片既已写尽杨花之心、之态、之情,词人不禁又要为杨花之归宿操心。下片四层,除过片一层外,三层俱为怜杨花者之心理活动,前思后想,权衡杨花诸般归宿之得失。“冥冥,车轮落日”四句,虽纯粹写景,却已一收上片飘逸逍遥的气氛。日暮途远,何处归程?车轮一样又大又圆的落日渐渐收尽余晖,天边彩霞如绮罗般绚丽。(谢朓《晚登三山还望京邑》: “余霞散成绮,澄江静如练。” )当此之际远游的骚人不免情怀黯然: “步徙倚而遥思兮,怊惝怳而永怀。意荒忽而流荡兮,心愁凄而增悲。” (《远游》)于是词人设想第一种归宿: 杨花飞入红窗,被美人藏于画箧(qiè),写入丹青。这个主意或许是受古人启发想出来的。宋人姜夔曾经为梅花安排归宿,有“还教一片随波去,又却怨、玉龙哀曲。等恁时、重觅幽香,已入小窗横幅”(《疏影》)诸语。似乎词人並不十分欣赏这个主意,故出以商榷口吻,不放心地问:如此是算找到了归宿呢,还是仍然飘零?也许寄身人间不如飞向仙境。既然杨花身如浮云,心亦如浮云,那么还不如随风而起,与浮云一起往访蓬莱。但仙境也不是轻而易举就可以达到,蓬莱下环绕着盈盈弱水,连鸿毛都浮不起来,杨花虽轻,恐怕也难以渡越。这两种归宿一是落向人间,得到世人之赏爱; 一是飞往天外,羽化登仙。在词人看来,杨花不属于这两种归宿。正如屈原,在人世间“国无人兮莫我知兮”; 欲乘风归去,“陟升皇之赫戏兮,忽临睨夫旧乡。仆夫悲余马怀兮,蜷局顾而不行。” (《离骚》)终未成行。最后,词人为杨花指点迷津: 早日归隐。莼(chún纯): 南方一种水中植物,可食。莼羹指隐居所食之物。“休更惜,秋风吹老莼羹。”意极委婉含蓄,令人深思: 这是在劝慰杨花不要顾惜上天入地的美好归宿,及时命驾归隐,不要让秋风转眼间取代了春风而吹老了莼菜?还是正话反说,劝杨花不要可惜秋天里老去的莼菜,暂且飘零远游不作它想?从字面一般理解,似当从第二解。但应作为一种反面暗示来读。词上片写杨花漫游,下片归于隐逸,情绪起伏变化。咏物中寄托了词人的自我胸襟和理想。

渡江云

大江流日夜,空亭浪卷,千里起悲心。问花花不语,几度轻寒,恁处好登临? 春幡颤袅,怜旧时、人面难寻。浑不似、故山颜色,莺燕共沉吟。

销沉。六朝裙屐,百战旌旗,付渔樵高枕。何处有、藏鸦细柳,系马平林?钓矶我亦垂纶手,看断云、飞过荒浔。天未暮,帘前只是阴阴。

大观亭,在安徽怀宁县西正观门外。明朝知府陆钶建。俯瞰长江,一泻千里,闾阎夹岸,樯柚迷津。怀宁县中有十二景,大观远眺是其一。登亭远望,上游有武昌、九江,下游有安庆、铜陵,都是历代兵家必争之地。咸、同年间,太平军曾在这一带大战清军。作者游大观亭,在同治年间。同游者阳湖赵敬甫,名熙文,曾于咸丰五年(1855)入清军江南大营幕,在营多年,对当时战争多所了解。作者同这样朋友登临送目,看滚滚长江,自然会引发很多感慨。上阕开头“大江流日夜,空亭浪卷,千里起悲心。”化用南齐谢朓《夜发新林至京邑赠西府同僚》诗中的名句: “大江流日夜,客心悲未央。”自己的满心悲慨喷吐而出。沈祥龙《论词随笔》云: “诗重发端,惟词亦然。长调尤重。有单起之调,贵突兀笼罩,如东坡 ‘大江东去’ 是。”谭献这首词,即单起之调,亦有“突兀笼罩”的效果。它使读者方一展卷,即觉悲凉之气迎面扑来。全词都笼罩在这种气氛中。“问花花不语,几度轻寒,恁处好登临?”意谓春色凋零,令人伤感。欧阳修《蝶恋花》云: “雨横风狂三月暮,门掩黄昏,无计留春住。泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。”这是宋词中的名篇。熟悉宋词的读者,读此阕,自然会想起欧词中“雨横风狂”、“门掩黄昏”之景,並想到“泪眼”二字。谭献截取欧词半句,又配以“几度轻寒”,巧妙含蓄地表达了他的哀伤。这种哀伤情绪,既因江畔春景而发,亦因晚清世运而生,读者不难领会。“恁处好登临”一句,以一“恁”字,将作者忧伤痛苦、无可聊赖的心情表现具足。下面几句: “春幡颤袅,怜旧时人面难寻。浑不似、故山颜色,莺燕共沉吟。”进一步表达了这种情绪。春幡,春旗。南宋吴自牧《梦粱录》记载,南宋都城临安(今杭州),立春之日,“街市以花装栏,坐乘小春牛,及春幡、春胜,各相献遗与贵家宅舍,示丰稔之兆。”谭献是浙江仁和(今杭州市)人,在大观亭上,看到迎风展动着的春旗,自然联想到古俗犹存的家山故土和各种往事。“怜旧时人面难寻”,是用了唐人崔护“人面桃花”的故事。这种写法,既含蓄地表明作者在大观亭上看到了桃花,又使人想到,词人可能在 “故山”有一位难以忘怀的情侣。下句“莺燕共沉吟”,用了类似的含蓄手法,既写此处缺少故山莺燕,又使人想到词人在故山有过可共沉吟的“莺燕”般可爱的情人。诗词贵含蓄,有时不妨故作朦胧之语,由读者去细加吟味和领悟。谭献这首词就是这种写法。

上阕着重写作者眼前之景与个人情怀,下阕着力写时世之感。用“销沉”二字过变,突然转捩,力挽千钧,却又将上下两阕牢牢地绾结一起。词人看长江流水,逝者如斯,想到历史上许多往事。长江两岸,自三国六朝以来,出现过不少风流人物。可是,无论是那些装饰华美的裙屐少年,还是鏖战江上的雄兵猛将,而今安在?他们有声有色地表演过各种故事的地方,如今都已成为渔人樵夫的高卧之处。到哪里去寻找他们生活过、歌吟过的细柳、平林呢? 细柳、平林,均为地名。细柳,在今陕西咸阳市西南。汉代名将周亚夫屯军此处,留下一些动人的事迹。隋明余庆《从军行》: “风卷常山阵、笳喧细柳营”的诗句,后人也常写到,泛指军营。平林,原指平原上的树林。《诗·小雅·车》有“依彼平林,有集维。”李白《菩萨蛮》云“平林漠漠烟如织,寒山一带伤心碧”。据此,当云藏鸦平林,系写细柳。谭献此词中写作“藏鸦细柳,系马平林”,是对典故作了巧妙灵活的运用,因为柳中确可藏鸦,林中确可系马。这样写,既可使读者想到有关的典故,又不粘着在典故上,它可使读者从周亚夫细柳军营中所藏之鸦,从漠漠平林中所系之马,想到当时遍地战火,效果更好 。当然,这与词中音调平仄亦有关,但那是次要的。吊古是因为伤今,怀念古人是为了表现自己的情怀。作者由古人想到当时,想到自我,正因古迹消沉反而自振自励。他说: “钓矶我亦垂纶手,看断云、飞过荒浔。”表现了远大的理想和不甘消沉的态度。嵇康《赠秀才入军》云: “流磻平皋,垂纶长川”,杜甫《奉寄章十侍御》云,“朝觐从容问幽侧,勿云江汉有垂纶”,均以“垂纶”表示抱负远大。因为古人有过周太公望 ( 姜太公)钓鱼渭滨的故事,有过钓鳌海上,以示不凡的故事,还有过钓川耶、钓国耶的说法,一说钓矶垂纶,读者便可以理解作者襟抱不凡。“看断云,飞过荒浔”,表达了同样的意趣。结句: “天未暮,帘前只是阴阴”,也是表现不甘消沉之意。

“天行健,君子以自强不息”(《周易·乾》)。人生在世,不免会有失意之时,惆怅之情。特别是国家动乱之时,远离家乡之人。但是,凡胸怀大志者,大都能够自己振作。越是时衰世变,往事销沉,越是精神奋发,不甘罢休。谭献这首词,表现了清末一批有理想,有见识的知识分子敏锐的时代感受和复杂的精神世界。他们既感到整个清王朝已经颓波难挽,又想尽自己的力量使故国沉疴复起,再度春风。这种带有悲剧性的心理状态,颇为动人。诗词不同于散文,不便直抒胸臆。特别是词,须有寄托。“词之妙,莫妙以不言言之,非不言也,寄言也。如寄深于浅,寄厚于轻,寄劲于婉,寄直于曲,寄实于虚,寄正于余,皆是。” (刘熙载《艺概》)谭献这首词,便是工于寄托者,故叶恭绰称之为“曲而有直体” (《广箧中词》 )。

渡江云

海门空阔处,浮青一点,关锁六朝秋。大江淘日夜,烟飞云敛,砥柱在中流。芳树里,楼台金碧,列圣旧曾游。

新愁。云颓铁瓮,月涌戈船,竟扬帆直走。最苦是,中泠泉水,浪饮夷酋。当年瘗鹤今如在,恐仙禽、哀唳难收。东望去,高歌与子同仇。

在中国文学史上,用词这种体裁来表现中国与外国的民族矛盾的作品,到了清代才开始大量出现。这首《渡江云》则是其中较早的一篇。清道光二十年(1840),英帝国主义悍然发动了第一次鸦片战争,对中国进行武力侵略。由于清政府的腐败,英国军队先后攻陷了许多城市,并于道光二十二年七月,溯江而上,打下了镇江。这首词便写于镇江失陷之后,抒发了词人抗敌救国的豪情壮志。

词的小序交代说,这是首题《焦山望海图》的作品,因此,上片主要再现画中的内容。海门,地名,位于镇江附近的长江边。焦山在“海门空阔处”,看去,只是“浮青一点”。它屹立在大江之中,因此说“砥柱在中流”。山下江流汹涌,山外“烟飞云敛”,而山间则“楼台金碧”,芳树环绕——词人以简洁的语言,写出了焦山的典型特征,充满着浓郁的画意。但是,由于作者的目的并不完全是为了复现这幅画,因此,他又在描写中穿插了两点画中无法表现的东西。首先,用“关锁六朝秋”来表现焦山重要的战略位置,其次,用“列圣旧曾游”来说明这是一块圣地。焦山风景秀美,地势重要,而又是一块圣地,现在却沦于敌手,不能不引起作者的感慨,因此,下片遂转入抒情。

换头以“新愁”二字领起,饱含着词人缅古叹今的无穷感慨。“铁瓮”,镇江子城传为孙权所建,内外皆甃以甓,以其坚固如金城,故号铁瓮城。“铁瓮云颓”,写镇江失陷,而英军进犯,皆乘军舰,故又有“月涌戈船”一句。一个“竟”字,既写出英舰在长江上肆无忌惮地“扬帆直走”的嚣张气焰,也表现出词人心中的无限悲愤。以下六句,都是反复强调这一层意思。中泠泉,原在长江中,盘涡深险,至冬季枯水期,可以汲竿取水,有天下第一泉之称。现在,如此甜美、宝贵的泉水,竟然“浪饮夷酋”,怎不使人感到痛心呢? 所谓“最苦”,乃是以小见大,感叹大好河山横遭蹂躏。《瘗鹤铭》,碑刻,或谓华阳真逸撰,上皇山樵书,在焦山崖石上,曾陷落江中,清康熙时陈鹏年募工捞取,复出,共存五石。镇江是中国的内地,外国侵略者还从未打到这里,那么,假如千年前的那只仙鹤看到侵略者在此横行,怎能不“哀唳难收”呢?正是鹤犹如此,人何以堪! 短短几句,带有深沉的历史感,以及对民族命运的深深忧虑。但是,词人尽管悲愤,尽管伤感,却并未失望。正是大好河山的沉沦和英国侵略者的横行,使他勃发出为国效力的豪情,于是,他高声唱道: “东望去,高歌与子同仇。” 《诗·秦风 · 无衣》: “修我戈矛,与子同仇。”意为齐心合力,打击敌人。词人愿意与一切有志抗英的义士一道,为保卫祖国而战。事实上,自从英国侵略军的铁蹄踏上中国大地,中国人民的反抗斗争就没有停止过。如关天培御敌虎门,三元里乡民抗暴……而海龄死守镇江的战斗,更为词人所亲见。因此,他表示自己抗敌救国的意愿,有着很强的现实性。由于末二句的直接抒情,使得全词一振,风格转为高昂。

值得一提的是,正当词人写出了这首充满爱国激情的词章时,腐朽的清朝统治者却在加紧准备投降。道光二十二年(1842)八月,英舰侵抵南京下关江面,清朝统治者可耻地与之签订了清朝历史上的第一个不平等条约——《中英南京条约》,这与江开词中所表现的爱国热情是多么鲜明的对比! 显然,江开的词反映了广大人民的抗英要求,同时也是对投降派的鞭挞。

渡江云

周邦彦

晴岚低楚甸,暖回雁翼,阵势起平沙。骤惊春在眼,借问何时,委曲到山家。涂香晕色,盛粉饰、争作妍华。千万丝、陌头杨柳,渐渐可藏鸦。 堪嗟。清江东注,画舸西流,指长安日下。愁宴阑、风翻旗尾、潮溅乌纱。今宵正对初弦月,傍水驿、深舣蒹葭。沈恨处,时时自剔灯花。

此词是作者过荆州时写的,表现飘泊之苦。上片写景,言春到人间,万物都是新气象,而以“何时到山家”透露飘泊之意。为下片作伏笔。下片抒情,写酒阑取别,船行水宿,对景伤怀。上下片都有景物描绘,但上片以写景为主,间带情语,下片景中寓情,景为情设。全词形象鲜明,富有感人的魅力。

- 寳螺是什么意思

- 寳貝是什么意思

- 寳貨是什么意思

- 寳贝是什么意思

- 寳货是什么意思

- 寳軸是什么意思

- 寳輦是什么意思

- 寳轴是什么意思

- 寳辇是什么意思

- 寳通寺是什么意思

- 寳釧是什么意思

- 寳釵是什么意思

- 寳鈔是什么意思

- 寳鈴是什么意思

- 寳鈿是什么意思

- 寳鉴是什么意思

- 寳銀是什么意思

- 寳鎮是什么意思

- 寳鏡是什么意思

- 寳鐸是什么意思

- 寳鑑是什么意思

- 寳钏是什么意思

- 寳钗是什么意思

- 寳钞是什么意思

- 寳钿是什么意思

- 寳铃是什么意思

- 寳铎是什么意思

- 寳银是什么意思

- 寳镇是什么意思

- 寳镜是什么意思

- 寳露是什么意思

- 寳音是什么意思

- 寳頂是什么意思

- 寳頂山千手觀音是什么意思

- 寳頂山摩崖造像是什么意思

- 寳順號是什么意思

- 寳顶是什么意思

- 寳顶山千手观音是什么意思

- 寳顶山摩崖造像是什么意思

- 寳顺号是什么意思

- 寳飯是什么意思

- 寳餹䭔是什么意思

- 寳饭是什么意思

- 寳香是什么意思

- 寳馬是什么意思

- 寳马是什么意思

- 寳髻是什么意思

- 寳鬘是什么意思

- 寳鴨是什么意思

- 寳鸭是什么意思

- 寳龜是什么意思

- 寳龟是什么意思

- 寴是什么意思

- 寵是什么意思

- 寵嬖是什么意思

- 寵幸是什么意思

- 寶是什么意思

- 寶利是什么意思

- 寶刻叢編是什么意思

- 寶刻類編是什么意思