人类免疫缺陷病毒感染和艾滋病(AIDS)

指人类免疫缺陷病毒(HIV)感染人体,特异性地侵犯以T4细胞为主的CD4受体阳性细胞,造成免疫功能紊乱,从而引起各种机会性感染和肿瘤,死亡率几达100%。HIV分Ⅰ型和Ⅱ型,后者局限于西非少数几个国家,而HIV-Ⅰ目前已遍布全世界。本文主要讨论HIV-Ⅰ病毒感染。

【诊断】

1.传播途径

(1)流行病学 性传播最常见,指与HIV感染者的同性或异性性接触,但由女性传给男性比男性传给女性困难得多。口腔—生殖器的接触也可传染,但机会较少。

(2)血液和血制品传播 因静脉毒瘾者共用注射器而使HIV从阳性者传给正常人。带有HIV的血制品也曾引起HIV的小流行,目前已对献血员进行检测,对血制品采用物理、化学处理灭活病毒,在西方国家,已使血制品带HIV的概率降至60万分之一。

(3)母婴传播 在孕程后期、分娩时和哺乳期,HIV可由母亲传给子代,传播率非洲26%~43%,美国22%~30%,欧洲16%。母亲病情越重,传播机会越高。怀孕14周起和新生儿出生6周内口服叠氮脱氧胸苷(AZT)可降低67%的传染率。

2.症状 HIV引起的疾病是一种慢病毒感染,大多数患者从感染病毒到真性AIDS期的时间是7~10年。5%左右的患者感染后长期保持无症状状态,CD4细胞计数正常。相反,也有5%左右的患者感染HIV后迅速进入真性AIDS期。

(1)原发感染期 90%的患者感染后出现2~3周的血清转换期,50%的病例出现全身淋巴结肿大、发热、全身酸痛、肌痛、关节炎、麻疹样皮疹、疼痛性吞咽困难,及急性神经系统表现如脑膜炎、脑炎、面瘫、肌病、周围神经病变。所有患者的这些症状于数周后消失。实验室检查中可见白细胞分类计数倒转,单核细胞增多和转氨酶升高。血浆和脑脊液中可能检测到P24抗原。原发感染后可观察到特异性抗体的出现和抗原的消失。

(2)无症状期

1)无生化指标异常。

2)伴有生化指标异常 贫血、白细胞降低、淋巴细胞降低或 T淋巴细胞降低、血小板降低、高γ球蛋白血症。

T淋巴细胞降低、血小板降低、高γ球蛋白血症。

(3)全身性持续性淋巴结病期 全身两处以上除腹股沟外的淋巴结肿大,直径1cm以上,持续3个月以上。

1)无生化指标异常。

2)伴有生化指标异常 贫血、白细胞降低、淋巴细胞降低或 T淋巴细胞降低、血小板降低、高γ球蛋白血症。

T淋巴细胞降低、血小板降低、高γ球蛋白血症。

(4)AIDS期 分互不兼容的五组。

1)一般表现 有一个或几个症状,如慢性发热持续1个月以上,不明原因的体重减轻10%以上,慢性腹泻持续1个月以上。

2)神经系统症状 ①中枢损害(脑膜炎、脑瘤、肌瘤);②周围神经病变。

3)机会性感染

a.肺囊虫肺炎、隐孢子虫病、脑弓形虫病、球虫病,食管、支气管或肺念珠菌病,隐球菌病,播散性组织胞浆菌病,播散性球孢子菌病,非典型分枝杆菌病,播散性巨细胞病毒感染,慢性皮肤黏膜疱疹,消化道、呼吸道或播散性疱疹病毒感染,进行性多灶性脑白质病。

b.口腔毛状黏膜白斑病、皮肤多处带状疱疹、复发性沙门菌败血症、结核病、口腔念珠菌病、诺卡氏菌病。

4)恶性病变 包括卡波济肉瘤、非霍奇金恶性淋巴瘤、孤立性脑恶性淋巴瘤。

5)其他病变 包括慢性间质性淋巴性肺炎,和其他未列入以上分类的疾病。

在HIV感染不同时期,按所发生的机会性感染或肿瘤,可出现相应的各种体征。

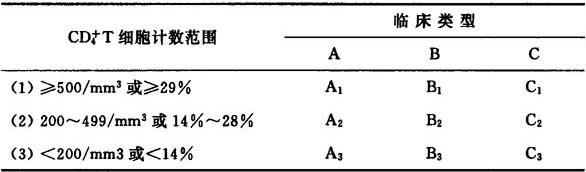

3.HIV/AIDS分类和AIDS诊断 根据美国CDC1993年修正的青年和成人HIV/AIDS分类和扩大的AIDS定义,基于三个不同范围的 T淋巴细胞计数和三个临床类型,分类如表1-1。

T淋巴细胞计数和三个临床类型,分类如表1-1。

表1-1 T临床类型分类

T临床类型分类

注 临床类型C或 T淋巴细胞计数范围(3),均可诊断为AIDS

T淋巴细胞计数范围(3),均可诊断为AIDS

表1-1临床类型说明如下:

A组:青年或成人已确定为HIV感染,且具有以下一种或多种临床表现,但无B或C的情况者。

1)无症状的HIV感染;

2)持续性全身淋巴结肿大;

3)原发性HIV感染(有症状)。

B组:青年或成人HIV感染者有临床症状,符合下列条件之一,但不属于C组者。

1)由HIV感染引起或已明确有免疫功能缺陷;

2)临床症状有加重趋势或需要进行治疗。

举例如下(不局限于下列情况):

a.杆菌性血管瘤;

b.口腔咽部念珠菌病;

c.阴部念珠菌病,持续、复发或治疗反应差;

d.宫颈不典型增生(中度或重度),原位癌;

e.全身症状:发热(>38.5℃)或持续腹泻>1个月;

f.舌毛状黏膜白斑病;

g.带状疱疹发作2次以上或皮损多于一处;

h.非特异性血小板减少性紫癜;

i.盆腔炎,尤其是合并输卵管卵巢脓肿;

j.周围神经炎。

这个分类法是等级制的,即一旦归入B组后即使症状消失也不能回到A组。

C组:出现下列病变中的任何一个,均可定义为AIDS。

1)支气管、气管、肺念珠菌病;

2)食管念珠菌病;

3)宫颈癌;

4)播散性或肺外球孢子菌病;

5)肺外隐球菌病;

6)肠道隐孢子虫病,病程>1个月;

7)肝、脾、淋巴结外的CMV感染;

8)HIV相关性脑病;

9)单纯疱疹、慢性皮肤溃疡>1个月,或支气管、肺、食管感染;

10)播散性或肺外组织胞浆菌病;

11)慢性肠道等孢子虫病,病程>1个月;

12)卡波济肉瘤;

13)Burkitt淋巴瘤;

14)免疫母细胞淋巴瘤;

15)脑原发淋巴瘤;

16)播散性或肺外鸟型分枝杆菌或堪萨斯分枝杆菌感染;

17)任何部位(肺内或肺外)的结核杆菌感染;

18)播散性或肺外未定型的分枝杆菌感染;

19)卡氏肺囊虫肺炎;

20)复发性细菌性肺炎;

21)进行性多灶性脑白质脑病;

22)复发性沙门菌败血症;

23)脑弓形体病;

24)HIV慢性消耗性综合征。

4.辅助检查

(1)HIV方面

1)可用ELISA方法检测HIV抗体;

2)如发现阳性,必须用蛋白印迹试验(western blot)作确诊试验;

3)HIV抗原检测包括P24、gp41、gp120、gp160等;

4)可用多聚酶链反应(PCR)法检测HIV-RNA或DNA;

5)可用branch-DNA方法定量检测HIV,作为指导用药,疗效考核的重要参数。

(2)免疫功能 淋巴细胞分类计数,尤其是 T细胞计数是目前临床上指导用药、疗效考核和预后估计上不可或缺的重要指标。

T细胞计数是目前临床上指导用药、疗效考核和预后估计上不可或缺的重要指标。

(3)机会性感染和肿瘤 有相应的辅助检查标准。

5.鉴别诊断 在不同病期与相应的引起免疫缺陷的疾病,各种感染和肿瘤相鉴别。

【治疗】

1.抗逆转录病毒治疗

(1)逆转录酶抑制剂

1)核苷拟化物

a.叠氮脱氧胸苷(AZT) 500~600mg/d,分2~3次口服,不良反应:骨髓抑制、恶心、肌病。

b.拉米呋啶(3CT) 150mg/d,顿服,不良反应:消化道反应、周围神经病变、肝肾损害,应慎用。

c.双脱氧肌苷(ddI) 300~400mg/d,分2次口服,不良反应:周围神经病变、胰腺炎。

d.双脱氧胞苷(ddC) 2.25mg/d,分3次口服,不良反应:周围神经病变、胰腺炎。

e.d4T 60~80mg/d,分2次口服,不良反应:周围神经病变、肝损、恶心、腹泻。

f.d4T。

2)非核苷拟化物 奈非雷平(nevirapine)1600mg/d,delavirdine1200mg/d等,最大的缺点是使用后数周产生耐药,目前正进行其与核苷拟化物的联合用药试验。

(2)蛋白酶抑制剂

1)沙奎囊非(saquinavir) 300mg口服,每日3次,不良反应:恶心、呕吐、腹泻、肝损。

2)英地囊非(indinavir) 600mg口服,每日3次,不良反应:恶心、咽炎、失眠、皮疹、胆红素升高,尤其是尿路结石,所以每日必须饮水1500~3000ml。

3)里拉囊非(ritonavir) 200mg口服,每日3次,不良反应:胃肠道反应、口唇神经病变、味觉减退、肝损。

以上两类药物应联合使用,可减少毒性不良反应和耐药性。

2.免疫治疗 可用γ-干扰素、白介素、转移因子,但不主张单独使用。

3.抗感染及抗肿瘤治疗

(1)对机会性感染和肿瘤采用针对该疾病的相应治疗,一般剂量加大或疗程延长,疗程结束后还应继以维持剂量治疗。

(2)机会性感染的预防

1)肺囊虫肺炎和弓形虫病感染 在患者T4细胞<200/mm3时,应用SMZco480mg,口服,每日1次,可预防这两种疾病的发生。

2)分枝杆菌感染的预防 rifabutine是实验室中效果最好的一个药物,在T4<100mg/mm3患者中,可使发病率从18%降至8%,虽然价格较贵,但在英美等国,这个费用仍低于T4<100/mm3而未经预防用药患者的花费。

3)CMV感染的预防 用有磷甲酸钠(foscarnet)和更苷洛韦(ganci-clovir)进行预防用药的临床研究,虽能降低发病率,但不降低死亡率。

4.中医中药治疗 近年来的研究发现一些中草药对HIV感染有一定的疗效,如苦参、天花粉、紫花地丁、鱼腥草、白花蛇舌草等有抗HIV作用;人参、灵芝、香菇、黄精等有增加T淋巴细胞作用。

【预防】

(1)控制传染源 对患者进行血液、体液、分泌物采样时注意隔离制度,并应严格消毒,常规消毒剂如酒精、碘酊、新洁尔灭酊、消毒灵平均可在1min内杀灭病毒;对HIV感染者应在避免歧视的基础上向其宣传正确对待本病,不将HIV传给他人;注意对静脉吸毒者,娼妓、同性恋者、性病患者的监测。

(2)切断传染源 提倡使用避孕套,加强血制品管理,帮助静脉吸毒者戒毒,女患者应避免妊娠。

(3)HIV疫苗的研究 在中国和东、西方各国已有多种疫苗的临床研究,但因HIV基因变异较快而多,疗效尚未肯定。

- 越台剑影是什么意思

- 越台洞主是什么意思

- 越史丛书是什么意思

- 越史丛考是什么意思

- 越史略是什么意思

- 越叶征是什么意思

- 越司侵职是什么意思

- 越吃越甜是什么意思

- 越吃越糊涂是什么意思

- 越吃越糟是什么意思

- 越吃越馋,越耍越懒是什么意思

- 越名教而任自然是什么意思

- 越后是什么意思

- 越吟是什么意思

- 越吟人是什么意思

- 越吟客是什么意思

- 越吟残草是什么意思

- 越吟生是什么意思

- 越吟草是什么意思

- 越吧是什么意思

- 越听越糊涂是什么意思

- 越吹越壮是什么意思

- 越吹越觉得自己高是什么意思

- 越响(想)越有气是什么意思

- 越喜州都督府是什么意思

- 越喜故地是什么意思

- 越喜部是什么意思

- 越喜靺鞨是什么意思

- 越嘎是什么意思

- 越器是什么意思

- 越国是什么意思

- 越国太夫人是什么意思

- 越国太妃燕氏墓志是什么意思

- 越国太妃燕氏碑是什么意思

- 越圪弹越深是什么意思

- 越地是什么意思

- 越地冶鸟是什么意思

- 越地方志发展史是什么意思

- 越地江山应共见,秦天风月不相知。是什么意思

- 越垣是什么意思

- 越城是什么意思

- 越城岭是什么意思

- 越城遗址是什么意思

- 越境是什么意思

- 越境侦察是什么意思

- 越境进犯是什么意思

- 越墙是什么意思

- 越壕是什么意思

- 越声长苦是什么意思

- 越处子是什么意思

- 越夏栽培是什么意思

- 越外是什么意思

- 越多越好是什么意思

- 越大越没出息是什么意思

- 越大越空是什么意思

- 越头是什么意思

- 越头看是什么意思

- 越奔是什么意思

- 越女是什么意思

- 越女与猿公较技是什么意思