【中医理论】

黄连苦寒,清热燥湿,泻火解毒,清心除烦。吴茱萸温中散寒,下气止痛,降逆止呕,杀虫。二药寒热配对,常取连、萸六一之比。黄连苦寒直折肝火上炎“之”势。吴茱萸辛温,同类相求,引热下行,开散郁结,平肝制酸。两药合用黄连多而吴茱萸少,一主一辅,一寒一热,辛开苦降,相反相成。既可清泻肝火,降逆和胃,又可清火调气散结。另外,黄连清肠止痢,吴茱萸温中行气,两药合用,还有清热燥湿止痛之功。一般黄连用3~9g,吴茱萸1~6g。黄连、吴茱萸伍用,出自《丹溪心法》左金丸,以治肝经火郁,吞吐酸水,左胁疼痛,少腹筋急为疝者。

【理论研究】

左金丸又名回令丸,为丹溪名方之一。原治肝火为痛症,方用黄连6两,吴茱萸1两。连萸之比为6∶1。考北宋《太平圣惠方·治水泻诸方》载茱萸原方,由黄连2两,吴茱萸2两组成,两者之比为1∶1,主治虚寒型下痢水泄;宋《圣济总录·中喝门》载甘露散方,由黄连1两,吴茱萸半两组成,两者之比为1∶2,主治暑气为病。此两书成书年代分别早于《丹溪心法》200~300余年,为当时社会上流传较广、影响颇大的医书。据此推知丹溪可能受上两方调整药物剂量以改变适应证的启发,从而创制左金丸[1]。

【已有剂型】

丸剂,片剂,胶囊。

【化学研究】

1.工艺研究

1.1 配伍和提取方法对化学成分的影响[1]

溶液制备:A.黄连—吴茱萸=6∶1,85%乙醇提取(简称6∶1醇提):30g黄连与5g吴茱萸以85%乙醇加热回流提取,过滤,合并3次滤液,浓缩至200ml。B.黄连-吴茱萸=1∶1,醇提(简称为1∶1醇提):黄连、吴茱萸各10g,提取同A法。C.黄连-吴茱萸=1∶1,水提(简称为1∶1水提):生药用量和提取同B法,但所用溶媒为蒸馏水。D.醇提吴茱萸:10g吴茱萸按A法提取。E.盐酸小檗碱乙醇溶液,盐酸小檗碱0.01g溶于95%乙醇10ml。

薄层鉴别试验:取A、B、C、D、E五种药液各0.01ml,分别点样于同一硅胶G板上,以正丁醇-冰醋酸-水(7∶1∶2)为展开剂。0.5h后展距17cm,晾干,于365nm紫外光灯下检视。A、B、C药液分别析出5个荧光斑点,D析出2个,E析出1个。

以上结果与文献上关于左金丸(含黄连和吴茱萸)质量标准控制的报道的层析结果相似,不同处是本实验A、B、C药液均比文献报道多出一个紫色荧光斑点(斑点1),与单味吴茱萸(D液)的紫色斑点一致,而小檗碱(E液)无此斑点出现,说明A、B、C液的紫色斑点应属吴茱萸成分之一。用同样的方法分析,蓝绿色荧光斑点应属吴茱萸成分,黄绿色和黄色荧光斑点属黄连成分。用改良碘化铋钾试剂喷雾显色,蓝绿色、黄绿色及黄色荧光斑点均显桔红色,显示其为生物碱成分,A、B、C、D药液紫色荧光斑点不显色,说明属吴茱萸的非生物碱成分。

A、B、C药液分别为黄连与吴茱萸6∶1醇提,1∶1醇提,1∶1水提,其斑点的数目和排列基本相同,说明它们有效成分的种类基本一样。因此黄连和吴茱萸在《丹溪心法》中6∶1配伍与《太平圣惠方》中1∶1配伍并不引起有效成分质的变化,传统水提法和现代醇提法对药物成分性质也不产生影响。

吸收光谱测定:分别取A、B、C、D、E5种药液各0.1ml,稀释20倍,用M750-B型多功能紫外可见分光光度计在紫外区测定它们的吸收光谱,以吸光度表示。

A、B药液吸收光谱比较:在0.5%的相同浓度条件下,A液在波长230nm、265nm、345nm、435nm等处出现吸收峰,B液除第一个吸收峰在207nm处出现外,其它峰的出现均与A同。根据文献报道,黄连有效成分小檗碱的紫外光谱在365nm、345nm处有吸收峰,其中最大吸收峰在265nm,而吴茱萸在345nm也有吸收峰,因此本实验中A、B液在265nm的吸收峰应为小檗碱的特征吸收峰。在此峰值时,6∶1(A)的吸收度比1∶1(B)的高3倍,这与A液中黄连用量3倍于B液成相同倍数增大,而浓度是与吸收度成正比的。因此可以认为,《丹溪心法》左金丸中黄连与吴茱萸6∶1配伍和《太平圣惠方》茱萸原方1∶1配伍比例改变并未引起药物化学性质的变化,但是左金丸中黄连的主要有效成分小檗碱浓度显著高于茱萸原方,因此左金丸用于治疗肝火犯胃所致呕吐吞酸之胃炎、消化性溃疡是有一定科学根据的。

B、C药液吸收光谱的比较:主要从吴茱萸成分的变化来进行比较。为了找出吴茱萸成分的特征吸收峰,将D液属于吴茱萸生物碱成分的荧光斑点刮出溶解,测其吸收光谱,发现在207nm和345nm有吸收峰,其中最大吸收峰在207nm,因此推论在207nm的峰应为吴茱萸生物碱的峰。

比较B、C药液吸收光谱,在波长265nm、345nm(小檗碱的吸收峰)等处无显著差异,提示醇提和水提方法对黄连小檗碱的提取量影响不大,但是B、C液在207nm处的吸收峰值有明显差异。1∶1醇提(B)峰值为1.095±0.05(x±s),1∶1水提(C)峰值为1.681±0.217(x±s),经统计学处理,其差异有显著性意义(P<0.05)。

由此可见,水提法中吴茱萸生物碱的含量(浓度)明显高于醇提法,说明传统水煎法能够较多地保存吴茱萸的生物碱成分。

1.2 左金汤与吴茱萸中挥发油的对比研究[3]

左金汤中挥发油提取:制备汤剂:按原处方的3倍量(吴茱萸90g计)称取药材,放在砂锅内加水浸泡30min后,加热煎煮两次,每次25min,合并提取液,滤过,即可。提取:上述滤液分次加入挥发油提取器中,参照《中国药典》挥发油测定甲法进行提取。测定结果为0.04ml;相当于每100g原生药含挥发油0.04ml;吴茱萸中挥发油提取:称取药材一定量,方法同上。测定结果为每100g原生药含挥发油0.434ml。

薄层分析:层析制备,取硅胶G一份,0.8%羟甲基纤维素钠液二份,加适量水调匀,制板。用前活化30min(活化湿度:110℃)。展开剂:石油醚:醋酸乙酯(90∶10、95∶5)两个系统。显色剂:5%香草醛浓硫酸喷雾。

左金汤中挥发油含量约是单味药中的1/10;两者薄层分析的斑点不同。可见复方的成分并非是单味药的成分之“和”。左金汤中油含量的变化表明:每用10g的吴茱萸原生药入汤剂量实际所得油含量与1g单味吴茱萸相近;对于芳香性中草药剂改时采取“先提油后煎煮”的工艺具有一定的合理性;加热煎煮不利于芳香性成分的保留。本实验对左金丸中的油含量等未作分析,没有揭示出丸剂与汤剂之间的关系;以及汤剂中挥发油药理作用如何,这些有待于进一步研究。

2.质量标准

2.1 左金丸的崩解度与释放度[2]

左金丸、左金片、左金胶囊。

崩解度测定:按1977年版《中国药典》附录片剂项下的有关规定操作。胶囊、丸剂、片剂以崩解碎片全部通过筛网为崩解。

释放度的测定:转篮法条件为转速100r/min。于烧杯中盛1000m1人工胃液,预热至37±0.5℃。每次取相当于3g水乏丸的左金片、胶囊及3g水丸放入转篮中,调转速为100r/min,分别于5、10、15、20、30、45、60、90min时,精密量取供试液10ml,再添加10ml人工胃液。供试液置于容量瓶中,适量稀释,再取稀释液10ml置分液漏斗中,加入pH10的磷酸氢二钾缓冲液5ml,加水至48ml,加苦味酸饱和水溶液2ml,再加入二氯乙烷10ml,振摇3min。静置分层后,取二氯乙烷层,以二氯乙烷作空白,在360nm波长处测定吸收度。以黄连素基本溶出的检液的吸收度为100%释放,并以100%释放的检液的吸收度为标准,计算各时间累积释放百分率。

另有报道本方加味治疗胃脘痛疗效显著[17]。350例患者中男性223例,女性127例;年龄14岁以下者20例,最小者4岁;病程3d~30余年。临床以胃脘痛为主要表现,大多伴暖气、嘈杂、恶心,也有吞酸、吐苦水、纳呆。其中75%患者经胃镜检查证实有病理改变。基本方采用加味左金丸:黄连3g,吴茱萸0.5g,佛手片10g,绿萼梅5g,炒白芍15g,炙甘草3g,白豆蔻5g(后下),炙内金5g。加减:脘部发热感加蒲公英10~30g;吞酸、吐苦水黄连加至5g,另加旋覆花10g(布包),代赭石15g;脾弱者加四君子汤;纳呆者加焦山楂、神曲各10g,炒谷芽15g;嗳气频加沉香曲10g;腹泻加广木香5g,煨葛根10g,藿香10g。服法:每日1剂,煎服,每日2服。15剂为1疗程。疗效标准:痊愈:胃脘痛止,其他症状消失,胃镜及实验室检查恢复正常;好转:胃痛缓解,疼痛次数减少,其他症状好转;无效:胃痛反复发作。本组经治疗后痊愈50例,其中3剂即愈者4例,占14.3%;好转297例,占84.8%;无效3例,均为胃癌患者,占0.9%,总有效率达99.1%[17]]。

另有报道左金丸治愈1例胃脘痛胃肠功能紊乱患者。患者主诉,一月来胃脘胀满,攻撑作痛、连及两胁,喘气、恶心、吞酸、肠鸣、心烦易怒、口苦而干、舌红苔黄、脉弦数。西医诊为胃肠神经官能症,服西药效果不显。证属肝郁化火犯胃,治肝可以安胃,改予左金丸清肝和胃,每次1.5g,每日2次,吞服后胃脘胀满及攻撑作痛均已消失,喘气、恶心、吞酸缓和,肠鸣减轻[11]。

王氏观察糜烂性胃炎44例,均为门诊或住院病人,其中男25例,女19例;年龄最大47岁,最小24岁,平均33.8岁。全部病例均经胃镜检查确诊,但胃镜下见出血或胃膜渗血,属急性糜烂性胃炎者不列入观察。病程最短的2个月,最长18个月,3~6个月者居多。患者均有不同程度、反复发作的胃脘疼痛,多数有胀闷感或痞塞感及烧灼感,伴嗳气、泛酸,甚至恶心呕吐、纳呆、嘈杂、口干口苦、小便黄、大便干等症。既往有急性上消化道出血者5例,入院或来诊时伴十二肠球部溃疡者11例,伴胃溃疡者6例。

全部病例均用左金丸合化肝煎加减治疗。基本方:柴胡、丹皮各12g,白芍15g,青皮、陈皮、黄连、栀子各10g,檀香8g,吴茱萸5g,白及(研末服)20g。加减法:上腹饱胀、嗳气频作加枳壳、厚朴;口干舌燥、知饥不食加天花粉、石斛;反酸加海螵蛸、煅瓦楞子;纳呆加建曲、麦芽、鸡内金;大便干结加火麻仁或郁李仁;伴脾胃虚弱神疲乏力者加党参、白术。上方每日1剂,水煎饭前温服,每日2~3次,20d为1疗程,一般观察2疗程。治疗期间停用一切与治疗本病有关的其他药物,并嘱患者忌烟酒、忌食辛辣油炸食物。

临床治愈:上腹疼痛、胀满、嗳气、反酸等症消失,胃镜复查见粘膜充血水肿明显减轻或消失,糜烂面未成熟型的隆起性病变消失,随访3个月以上无复发;有效:腹痛胀满等症明显减轻,胃粘膜充血水肿及糜烂减轻,或腹痛胀满等症消失,但3个月之内又复发者;无效:症状无明显减轻者。治疗结果:经治2疗程后,临床治愈31例(70.4%),有效11例(25.0%),无效2例(4.2%),总有效率为95.8%[18]。

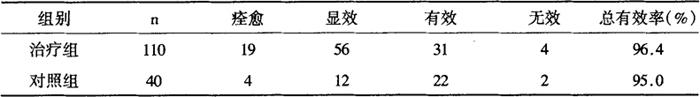

曹氏以自拟左金加味方治疗胆汁反流性胃炎39例,并设西药对照24例;两组在近期疗效方面无明显差异,而远期疗效前者优于后者。两组均为门诊病人。治疗组,男25例,女14例;年龄20~65岁;病程3~18月。对照组,男15例,女9例。两组在年龄、病程、病情轻重等方面无明显差别,有可比性。63例患者,全部经纤维内镜检查确诊为胆汁反流性胃炎,其中胃窦炎45例,胃体炎18例。治疗组:左金加味方组成:黄连18g,吴茱萸6g,白花蛇舌草30g,枳实15g,苍术、茯苓、青陈皮各10g,赤白芍各12g,生大黄(后下)6g,生甘草6g。文火浓煎,分2服,每日1剂,15日为1疗程。对照组:丽珠得乐冲剂0.11g,每日4次,口服;吗叮啉10mg,每日3次,口服。15日为1疗程。

疗效标准:近期治愈:症状、体征消失,内镜检查胆汁反流消除;显效:症状、体征消失,内镜检查胆汁反流较治疗前后明显减少;无效:症状、体征减轻,内镜检查胆汁反流无改善。治疗结果:经2个疗程治疗,治疗组近期治愈20例,显效16例,无效3例;对照组分别为10例、12例、2例。两组近期总有效率无显著差异,P>0.05;但半年复发率后者(21%)高于前者(10%)P<0.05〔20〕。

另有报道用加味左金丸治疗胆汁反流性胃炎有良效。黄连3g,吴茱萸4.5g,苏梗9g,佛手10g,竹茹、陈皮各12g,生代赭石20g(轧细先煎),水煎服,日1剂。吗叮啉10mg,日3次,10日为1疗程,3个疗程后再作疗效判定。显效(内镜下胆汁反流消失,反流性胃炎明显好转,患者上腹部灼痛,口苦或呕吐胆汁,纳差消失)10例;有效(内镜下见胆汁反流减少,反流性胃炎好转,上腹部灼痛、口苦或呕吐胆汁减轻,食欲好转)14例;无效(内镜检查及临床症状无变化)3例,总有效率88.9[21]。

有报道用本方加减治疗112例吐酸者,其中高酸性胃炎69例,胃炎26例,胃溃疡17例;其中男64例,女48例;年龄最小者23岁,最大者65岁,23~30岁23例,30~40岁42例,40~50岁35例,50~65岁12例,病史最长20年,最短3个月。以上病例均经胃镜、钡剂透视、胃电图检查确诊。治疗用左金丸加味:黄连12g,吴茱萸3g,乌贼骨30g,白芍10g,大贝母10g,滑石18g,甘草5g。加减法为热证加竹茹10g,青蒿10g;寒证改黄连6g,吴茱萸10g,加陈皮10g,半夏10g;气虚加党参10g,白术10g;湿阻中焦加苍术10g,厚朴6g。疗效观察,吐酸消失半年为治愈,吐酸消失三个月为显效,吐酸虽减,仍不时发作者为无效。本组病例追访64例,治愈48例,显效11例,无效5例〔22〕。

3.治疗恶心呕吐

本方加减治疗47例恶心呕吐患者,其中女38例,男9例;年龄17~48岁,病程1周~1年8个月。服药后均作肝功、澳抗、钡透、B超等检查,2例发现慢性胃炎,余45例无阳性发现。47例均表现恶心,欲吐或呕吐食物,口吐粘液,口中发粘或发咸,或嘈杂痞满,1例患者一进厕所就呕吐,舌苔黄厚腻,脉弦滑。治疗用黄连18g,吴茱萸3g,加清半夏9g,竹茹15g,黄芩9g,石菖蒲9g,旋覆花9g,水煎服,日1剂。本组有3例服3剂即愈,最多服15剂,症状完全消失[23]。

4.治疗尿毒症呕吐

30例患者均为慢性肾功能不全尿毒症早期或终末期患者,伴有呕吐,其中男12人,女18人;年龄最大62岁,最小23岁;尿毒症早期(血肌酐221.00~442.01μmol/L)11人,尿毒症终末期(血肌酐>442.01μmol/L)19人。中医辨证根据第二届全国肾脏病学术会议讨论修订的辨证分型方案,均属湿浊型或湿热型。

治疗方法:左金丸加味,方由黄连4.5~6g,吴茱萸1.5~6g,制大黄10g,丹参15g组成。每日1剂,分2~3次口服,15d为1疗程。疗程前后予血肌酐、尿素氮检查。用本方前曾经纠酸、利尿等西药对症治疗。

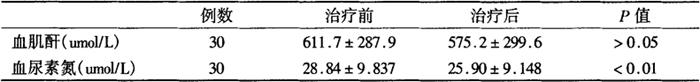

治疗结果:治疗尿毒症早期与尿毒症终末期的疗效比较。治疗尿毒症呕吐病人30例,症状消失者2人,症状明显改善者12人,症状减轻者7人,症状无改善或加重者9人,总有效率为70%。其中尿毒症早期有效率为81.8%,尿毒症终末期有效率为63.1%,尿毒症早期疗效好于尿毒症终末期。本方治疗前后血肌酐、尿素氮的变化见表2-21-22。

表2-21-22 治疗前后血肌酐和尿素氮的变化( )

)

从表中可知:左金丸加味治疗尿毒症呕吐病人,其血肌酐、尿素氮在治疗后均有下降,其中血尿素氮有明显下降(P<0.01)[24]。

5.治疗恶阻

本方加减治疗辨证属肝郁火旺,胃气上逆,湿阻津伤的恶阻患者1例。以清肝降逆,健脾祛湿,益阴和胃为治疗法则。黄连6g,吴茱萸3g,苏梗、白术、茯苓各15g,白蔻6g,竹茹20g,姜半夏、麦冬、沙参、大枣各10g。浓煎取汁300ml,少量频饮,辅以输液每日1000~1500ml,2日后,病人精神明显好转,烦渴大减,能进少量稀饭,未吐。遂停止输液,继用上方3剂,患者知饥欲食,不呕不吐,口微渴不苦,舌质红嫩,苔薄白,脉细滑。复以益胃汤调理数日,尿酮体转阴,痊愈出院[25]。

有报道本方加减治愈妊娠恶阻1例。该患者妊娠2月,呕吐较甚,饮食难进,曾服香砂六君子汤2剂,呕吐反剧。刻诊:频吐酸水或苦水,脘闷胁胀,心烦口苦,舌红,苔黄,脉弦滑。证属胎元初结,肝火素旺,冲气上逆,胃失和降之妊娠恶阻证。治宜清肝降逆,和胃止呕。方用左金丸加味:黄连4g,吴茱萸1g,苏梗6g,茯苓10g,竹茹10g,服2剂后,仅有时欲呕,能进食少量稀粥,胸闷,心烦口苦,舌红,苔薄黄,脉小弦而滑。原方加黄芩、当归身各6g以清热安胎,进3剂,诸症悉除[26]。

另有报道,本方加减治愈妊娠恶阻1例,该患者,女,25岁,妊娠已3个月,呕吐频频,以至粒米不进,脘闷胁痛,心烦,夜寐欠安,口苦咽干,小溲短赤,大便通畅,舌质红,苔黄稍腻,脉来弦数。此乃肝胃不和,胎火上逆。治拟清肝降逆,形郁和胃。治疗用川雅连6g,吴茱萸2g,淡竹茹10g,姜半夏6g,枇杷叶12g,服2剂。药后,呕吐稍平,诸恙亦减,惟感口干欲饮,上方加麦门冬15g,金钗石斛12g,吴茱萸、姜半夏量皆减半,继进4剂。药后呕吐全消,精神转佳,饮食恢复[27]。

6.治疗胁痛

有报道左金丸加味治疗1例胁痛患者,获良效。该患者近3日来右侧脘胁隐胀,间时剧痛连及肩背,加重1d,经外科检查确诊为急性胆囊炎(单纯型),病人要求服中药治疗。证见:身微热(体温38.5℃),胸闷纳呆,右脘胁胀痛,恶心呕吐,面赤口苦,便结溲黄,舌红、苔黄腻,脉弦滑数。证属肝胆湿热,阻遏胁络。治宜疏肝利胆,清热和胃。方用左金丸加味:黄连5g,吴茱萸1g,蒲公英15g,郁金10g,枳实10g,连服3剂,胁痛明显减轻,热除呕止。唯食纳欠佳,予原方加焦三仙各6g,以健胃消食,续时进4剂,诸症消失[27]。

另有报道,用本方加减治好1例右胁痛患者(胆绞痛),该患者右胁下阵发性疼痛反复发作3年。右胁下疼痛发作时,注射阿托品及杜冷丁均无效。B型超声波诊断为胆囊结石。此次右胁下作痛1d,呕吐频繁,口苦,尿赤,舌红苔薄,黄腻,脉弦。此乃肝郁化热,湿热蕴阻,久之熬炼成石,结石导致气滞,不通则痛。投以左金丸1.5g,服后15min疼痛缓解,服药3次后绞痛消失而出院[18]。

7.治疗幽门不全梗阻

临床资料:本组30例,21例为住院病例,9例为门诊病例;男18例,女12例;年龄最大的60岁,最小的19岁,平均43岁;其中出现呕吐的时间,最短2d,最长10年。

治疗方法:自拟左金承气汤组成:川连、木香(后下)、旋覆花、大黄(后下)、甘草各1g,吴茱萸1g,砂仁5g(后下),香附、姜半夏、厚朴、枳实各10g。脾胃虚寒者加苏叶10g,高良姜6g,党参15g;痰浊壅盛者加煅瓦楞子10g,或海螵蛸30g;气滞血瘀,上腹刺痛者加青皮、乳香、没药各10g;气阴两虚,大便于结者加火麻仁、肉苁蓉各30g,石斛10g。上方每日1剂,水煎服,10~14d为1个疗程。

疗效标准:治愈:呕吐、腹痛消失。胃肠钡餐检查,吞钡剂4h钡剂存留不足50g或6d钡剂排空。好转:呕吐、腹痛消失、仍有餐后腹胀,停药后有反复者。无效:经治1个月,后症无改善著。

治疗结果:痊愈31例,好转9例,所观察30例全部有效[28]。

另有报道用左金丸加减治疗反胃(幽门梗阻)有良效,胃苓汤:左金丸,二方均,出自《丹溪心法》。一为健脾利湿,治中暑伤湿,停饮挟食;一为清泻肝火,降逆止呕,治肝火犯胃。冯氏〔29〕以此二方全加半夏、海螵蛸,取其甘温健脾和中,淡渗利湿化饮,辛开苦降,治疗反胃(幽门梗阻),收到了良好的疗效。

方剂组成:茯苓25g,猪苓15g,泽泻15g,桂枝10g,白术20g,厚朴15g,陈皮15g,甘草10g,黄连15g,(可用黄柏20g代),吴茱萸7.5g,半夏15g,海螵蛸15~25g。若大便干燥,加大黄15~25g,呕吐甚者,加赭石20g。

8.治疗口疮

采用左金散调糊外敷治疗小儿口腔炎20例,收到了较好的疗效。使用方法:黄连20g,吴茱萸10g,粉碎过筛(100目)混合,分装(每包3g)备用。用时取2包,醋调成糊状,分摊于2块沙布或塑料布上,外敷双足心,固定,连续治疗3d为1个疗程。夜间使用,翌晨去掉。

共治疗20例,其中痊愈15例(口腔粘膜弥漫性充血消失,水肿消失,流涎停止,开始喜食,颈前淋巴结肿大消失,溃疡愈合);显效3例(口腔粘膜弥漫性充血消失,流涎明显减少,颈前淋巴结肿大消失,溃疡面缩小);无效1例(各症状无明显改善)。治疗1个疗程痊愈10例,显效2例;2个疗程内痊愈1例,显效1例;3个疗程内痊愈3例,无效1例[30]。

9.其他

有报道本方加减可用于治疗梅核气、重症不寐、乳痈、睾丸肿痛[26],可用于治疗胸痛(食管擦伤)、肠结(肠梗阻)、眩晕、嘈杂[18],也可用于治疗痢疾、巅顶痛等。另有报道认为左金丸加减主要用于肝胆系统疾病、胃肠系统疾病及由胎火上逆所致妊娠反应,呕吐恶心、吞酸嘈杂等[31]。另有报道左金丸治疗情志郁怒后引发呕吐及梅核气有良效[1]。

【参考文献】:

1 祝光礼.小议左金丸的来源及应用.中成药研究,1987;(7):34

2 陈蔚文,李茹柳,徐颂芬.左金丸配伍和提取方法对化学成分的影响.中成药,1993;15(8)∶2

3 王显著,武侠.左金汤与吴茱萸中的挥发油对比研究.陕西中医,1999;20(4):183

4 施顺清,杜成安,孙代华.三种左金制剂崩解度与释放度的比较.中成药研究,1985;(10)∶1

5 臧凤和,李庄武.左金丸质量标准的研究.中药通报,1986;11(4):34

6 陶美英,赵金慧.薄层一导数荧光分光光度法测定香连丸、左金丸中小檗碱、巴马亭的含量.中草药,1997;28(5):278

7 王永珍.一阶导数光谱法测定香连丸、左金丸中小檗碱含量.中药通报,1988;(4):25

8 陈蔚文,李茹柳,徐颂芬.加味左金丸抑制大鼠基础及胃泌素诱导泌酸的作用.中药新药与临床药理,1994;5(1)∶21

9 陈蔚文.左金丸抗溃疡及抑制胃酸分泌的药理研究.广州中医学院学报,1991;(2/3)∶224

10 徐继红,雍定国,耿宝琴,等.左金胶囊与左金丸对抗大鼠实验性胃溃疡及胃酸分泌的比较研究.中药药理与临床,1999;15(2):8

11 李茹柳,陈蔚文,徐颂芬.加味左金丸抗胃粘膜损伤作用的实验研究.中国医药学报,1993;(1)∶49

12 陈蔚文.加味左金丸胶囊的药效学及含量测定研究.广州中医学院学报,1993;10(4)∶217

13 李茹柳.左金丸与加味左金丸胃肠道药理作用.广州中医学院学报,1993;(1)∶18

14 周本杰,陈蔚文,王建华,等.加味左金丸对溃疡性胃癌的药效学研究.中国医药学报,1999;14(4):68

15 陆永才.左金丸治疗幽门螺杆菌感染133例临床观察.浙江中医杂志,1997;32(10)∶437

16 吴寿洲,罗明珠.加味左金丸胶囊治疗胃脘痛.湖北中医杂志,1998;20(3)∶40

17 胡炜.加味左金丸治疗胃脘痛350例体会.中国民间疗法,1997;(5)∶19

18 杜昌华.左金丸临床经验.广西中医药,1989;(1)∶21

19 王贤斌,傅萍.左金丸合化肝煎治疗糜烂性胃炎44例观察.实用中医药杂志,1999;15(2):10

20 曹会波,韩立翠,王和艮.左金加味方治疗胆汁反流性胃炎39例.陕西中医,1997;13(4):14

21 李正,王占明.加味左金丸治疗胆汁反流性胃炎27例.陕西中医,1995;16(7):316

22 王在武.左金丸加味治疗吐酸112例报道.贵阳中医学院学报,1994;16(3)∶40

23 王秀琴,许照琴.左金丸加味治疗恶心呕吐.山东医药,1994;34(3)∶62

24 毛黎明.左金丸加味治疗尿毒症呕吐.浙江中医学院学报,1996;20(4):26

25 赵运华.左金丸加味治疗恶阻.四川中医,1991;(1)∶40

26 向开础.左金丸临床应用举隅.湖南中医杂志,1990;(3)∶14

27 林松青.左金丸临床应用举隅.福建中医药,1995;26(6)∶36

28 张斌.左金承气汤治疗幽门不全梗阻30例.陕西中医,1999;20(4):166

29 冯慕良.胃苓汤合左金丸治疗反胃(幽门梗阻)的体会.辽宁中医杂志,1982;(9):39

30 黄菊葆.左金散外敷治疗小儿口腔炎.内蒙古中医,1997;16(1):17

31 江克明.左金丸的应用.中成药.1984;9(9)∶32

32 叶富强,徐颂芳,陈蔚文,等.黄连与吴茱萸配伍比例对黄连生物碱含量的影响.河北中医,2000;22(5):397

- 乞伊钱是什么意思

- 乞伏是什么意思

- 乞伏乾归是什么意思

- 乞伏乾归击侯年部是什么意思

- 乞伏乾归击吐谷浑是什么意思

- 乞伏保是什么意思

- 乞伏保達墓志是什么意思

- 乞伏公府是什么意思

- 乞伏司繁是什么意思

- 乞伏国仁是什么意思

- 乞伏国仁建西秦是什么意思

- 乞伏安石是什么意思

- 乞伏慕末是什么意思

- 乞伏慧是什么意思

- 乞伏慧“供帐不厚”案是什么意思

- 乞伏昙达是什么意思

- 乞伏智达是什么意思

- 乞伏暮末是什么意思

- 乞伏氏是什么意思

- 乞伏炽是什么意思

- 乞伏炽盘是什么意思

- 乞伏炽磐是什么意思

- 乞伏益州是什么意思

- 乞伏祐邻是什么意思

- 乞伏贵和是什么意思

- 乞伏轲弹是什么意思

- 乞伏述延是什么意思

- 乞伏锐造像是什么意思

- 乞伏鲜卑是什么意思

- 乞佛是什么意思

- 乞借是什么意思

- 乞假是什么意思

- 乞儿是什么意思

- 乞儿不得火向是什么意思

- 乞儿不辱马医。是什么意思

- 乞儿乍富是什么意思

- 乞儿乘小车是什么意思

- 乞儿乘车是什么意思

- 乞儿乞思是什么意思

- 乞儿佬是什么意思

- 乞儿分食——少一个得一个是什么意思

- 乞儿吉思是什么意思

- 乞儿向火是什么意思

- 乞儿害病想人参是什么意思

- 乞儿救国是什么意思

- 乞儿暴富是什么意思

- 乞儿篮里抢冷饭——不近人情是什么意思

- 乞儿诺尔是什么意思

- 乞儿马医是什么意思

- 乞兒是什么意思

- 乞养囝是什么意思

- 乞养子是什么意思

- 乞冷落是什么意思

- 乞列厄卫是什么意思

- 乞列宾是什么意思

- 乞列思是什么意思

- 乞列迷是什么意思

- 乞则里八寺海是什么意思

- 乞则里八海是什么意思

- 乞利咥是什么意思