【名称出处】:汪连仕《采药书》

【概况】:

异名 海州常山(《本草图经》),臭芙蓉(《百草镜》),楸叶常山(《现代适用中草药》),矮桐子、岩桐子(《中国药用植物志》),追骨风(江苏)。

基源 为马鞭草科大青属植物海州常山的嫩枝及叶。

原植物 海州常山C[erodendrum trichotomum Thunb.(Cl.serotinum Carr.;Siphonanthus trichotomum Nakai;Cl.fargesii Dode),又名百日红(福建),臭牡丹(湖北)。

历史 《本草图经》最早以海州常山之名载附于蜀漆之下,云:“而海州出者,叶似楸叶,八月有花,红白色,子碧色,似山楝子而小。”按上述应为本种。

形态 灌木或小乔木,高2~10m。茎直立,老枝灰绿色,具白色髓,幼枝略四方形,表面有褐色短柔毛。叶片对生,叶柄长2~8cm;叶片纸质,阔卵形,卵状椭圆形或三角状卵形,长5~15cm,宽3~12cm,基部宽楔形或楔形,全缘或有波状齿,顶端渐尖,幼时两面被白色短柔毛,老时表面无毛。聚伞花序伞房状,顶生或腋生,长6~18cm,通常二岐分枝,末次分枝有花3朵,花香;花序梗长3~6cm,被黄褐色柔毛或无毛;苞片叶状,椭圆形,早落;花萼初为白色,后呈紫红色,基部合生,具5棱,顶端5深裂,裂片三角状披针形或卵形,花冠白色或带粉红色,花冠管细,长约2cm,顶端5裂,裂片长椭圆形;雄蕊4,花丝与花柱同伸出花冠外。

核果近球形,径6~8mm,包于增大的宿萼内,熟时蓝绿色。花果期6~11月。

(图见《中国高等植物图鉴》.第3册.601页.图5156)

生境与分布 生于海拔2400m以下的山坡灌丛中或村边。分布于中国华北、华东、中南、西南及辽宁、甘肃、陕西。

朝鲜、日本、菲律宾北部也有分布。。【生药】:

栽培 适于温暖湿润气候,能耐寒。

宜在排水良好、肥沃疏松的壤土中栽植。用分株繁殖,在春季返青萌芽前或初冬休眠期,挖出老株,分割成若干株,按行株距66×33cm穴栽,穴深20~30cm,栽后覆土踩实,浇水。生长期中注意抚育管理。亦可于春、秋季进行种子点播繁殖。

采集 6~10月开花前后采收,割取花枝及叶,扎成束,晒干。 药材主产于江苏、安徽。

鉴别 小枝类圆形或略带方形,棕褐色,具黄色点状皮孔,密被短柔毛。叶对生,广卵形至椭圆形,上表面灰绿色,下表面黄绿色,具短柔毛,叶片多皱缩卷曲或破碎,叶柄密被短柔毛。

花多枯萎,黄棕色,有长梗,雄蕊突出花冠外。

结实者花萼宿存,枯黄色,果实灰褐色,三棱状卵形,有皱缩纹理。

枝叶质脆易折断,小枝断面黄白色,中央有白色的髓,髓中有淡黄色分隔。有特异臭气,味苦而涩。

以花枝干燥、带有绿色的叶者为佳。

贮藏 置干燥处。

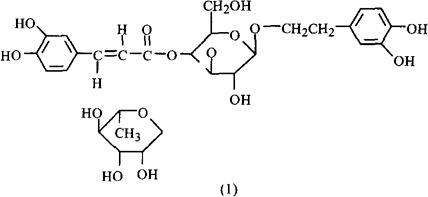

。【化学】:叶含海州常山甙[Clerodendrin,5,7,4′-三羟基黄酮-7-二葡萄糖醛酸(1-2)甙]、刺槐素7-二葡萄糖醛酸甙(Acacetin-7-O-2-β-D-glucopyranuronosyl-β-D-glucopyranuronoside)[1]、臭梧桐酚酯甙(Kusaginin)(1)[2]、内消旋肌醇(Meso-inositol)、生物碱[3]、海州常山苦素A(Clerodendrin A)及海州常山苦素B,此两成分具有昆虫拒食活性[4]。

附 果实尚含蓝色色素臭梧桐碱(Trichotomine)及臭梧桐碱G1(Trichotomine G1)[5,6]及8个臭梧酮色素的前体物质[7~10]。

参考文献 [1] 中草药学.下册.江苏人民出版社,1980:904 [2] Bull Chem Soc Jpn l983;56(5):1573(CA 1983;99:50266f) [3] 药学学报 1963;10:480 [4] CA 1971;75:115966k [5] 药学杂志(日) 1967;87:1146 [6] CA 1989;111:112278a [7] Chemistry Lett 1982;(6):903(CA 1982;97:6279t) [8] Dictionary of Alkaloids.Chapmon and Hall,1989;1083,1044,499(T-00136,T-00312,H-00095) [9] Tetrahedron tell 1974;(12):1055 [10] Bull Chem Soc Jpn 1989;62:880

【药理】:

茎、叶煎剂对慢性肾型高血压犬,每日ig10g/kg,给药wk2降压作用显著,继续给药降压更强,降压作用缓慢而持久[1,2]。

其降压作用方能与中枢神经系统及直接扩张血管、阻断神经节有关,并与某些内感受器有一定关系[4]。对小鼠有镇静和镇痛作用,臭梧桐煎剂给小鼠po或ip,可使动物轻度镇静,虽加大剂量亦不引起睡眠[5]。从臭梧桐中提取的生物碱,亦有降压和镇静作用,并有支气管扩张作用[3]。

参考文献 [1] 中药大辞典.上册.上海人民出版社,1977:1891 [2] 药学学报1960;8:88 [3] CA1976;85:25376v,177760d [4] 生理学报1962;25:272 [5] 上海中医药杂志1957;(4):11

。【药性】:

性味 《现代实用中药》:“苦带甘。”

功效 祛风湿,降血压。

主治 风湿痹痛,半身不遂,高血压病,偏头痛,疟疾,痢疾,痔疮,痈疽疮疥。 ❶ 《本草图经》:“治疟。”

❷ 《纲目拾遗》:“洗鹅掌疯,一切疮疥,煎汤洗汗斑。止痔肿,煎酒服。治臁疮,捣烂作饼,加桐油贴。

”

❸ 《岭南采药录》:“治一切痈疽,捣烂罨之。”

❹ 《现代实用中药》:“治温疟,胸中痰结,一切风湿,四肢脉络壅塞不舒,消臌,止痢。”

❺ 《上海常用中草药》:“祛风湿,止痛,降血压。”

用法用量 内服:煎汤,9~15g(鲜品30~60g);浸酒或入散。

外用:煎水洗,研末调敷或捣敷。。

【临床应用】:

配伍应用 ❶ 配豨莶草,治风湿痹痛,肢体麻木。

❷ 配威灵仙,治风湿性关节疼痛。

❸ 配钩藤,治肝阳上亢的头晕。

❹ 配鱼腥草,煎洗,治稻田皮炎。

❺ 配川椒,治半边头痛。

❻ 配威灵仙、五加皮,治风湿性关节疼痛。

❼ 配野菊花、夏枯草,治高血压病属肝阳上亢者。

❽ 配豨莶草、桑枝,治风湿痹痛。

❾ 配菊花、钩藤,治肝阳上亢、头痛头昏。

❿ 配瓦松、皮硝,煎汤熏洗,治一切内外痔。

方选和验方 ❶ 豨桐丸(《养生经验合集》)治男妇感受风湿,或嗜饮冒风,以致两足软酸疼痛,不能步履,或两手牵绊,不能仰举:地梧桐(花、叶、梗、子俱可采取,切碎、晒干,磨末子)500g,豨莶草(炒、磨末)240g。

上2味和匀,炼蜜丸如桐子大。早晚以白滚汤送下12g。

忌食猪肝、羊血等物。或单用臭梧桐60g,煎汤饮,以酒过之,连服10剂,或煎汤洗手足亦可。

❷ 《纲目拾遗》:“治一切内外痔:臭梧桐叶7片,瓦松7枝,皮硝9g。煎汤熏洗。

”

❸ 《四川中药志》:“治肝阳上亢型高血压:臭梧桐30g,荠菜30g,夏枯草15g。水煎服。

”

❹ 《全国中草药汇编》:“治高血压病:臭梧桐6g,野荞麦根、夏枯草(花穗)、荠菜各30g,玄参、生地黄、火炭母(小晕药)各15g。水煎服,每日3次。

口苦加龙胆草9g,失眠加夜交藤30g,合欢花15g。

”

❺ 《全国中草药汇编》:“治慢性气管炎:臭梧桐茎、叶500g,麻黄、附子、肉桂、干姜各90g。加桐油、香油各1.25kg。加温,沸腾半小时。

滤去药渣。加黄丹500g,加温使沸腾,不断搅拌半小时。药液由棕黄色变为黑色,至滴水成珠即可。

倾入冷水中冷却凝固。

取出凝固体加微温熔化涂于纸上(如硬币厚,直径约5cm),每张重9g。同时将膏药贴于膻中穴、肺俞穴(双侧)、定喘穴(单侧)。

每5日1换,两侧定喘穴轮流贴药。10天为1疗程,连续两个疗程。

”

单方应用 ❶ 《纲目拾遗》:“治半肢风:臭梧桐叶并梗,晒燥磨末,共1kg。用白蜜500g为丸。早滚水下,晚酒下,每服9g。”

❷ 《纲目拾遗》:“治半边头痛:川椒15g,臭梧桐叶60g。先将桐叶炒黄,次入椒再炒,以火酒洒在锅内,拌和取起,卷在绸内,扎在痛处;吃热酒150ml,取被盖颈而睡,出汗。”

❸ 《上海常用中草药》:“治风湿痛、骨节酸痛及高血压病:臭梧桐9~30g,煎服。研粉每服3g,1日3次,也可与豨莶草配合应用。”

❹ 《上海常用中草药》:“治湿疹及痱子发痒:臭梧桐适量,煎汤洗浴。”

❺ 《中草药外治验方选》:“防治疟疾:鲜臭梧桐叶3片。制法:将臭梧桐叶剪去叶柄,3片相叠卷成圆柱状,以棉线扎紧中部,剪去两头备用。

用法:于疟疾发作前2小时,将此叶卷塞于患者之鼻孔(左右均可,只塞一侧)。待过6小时后去掉。

”

❻ 《四川中药志》:“治湿疹,皮肤瘙痒,痱子发痒:臭梧桐适量,水煎洗患处。”

❼ 四川中草药通讯 1972;(4):“治疗慢性气管炎:取新鲜臭梧桐茎叶120g制成煎剂,为1日量,分3次服,10天为1疗程。”

❽ 中医杂志 1961;(5):“治疗疟疾,内服八角梧桐片(每片重0.25g),成人每6小时1次,每次14片,共8次。以后日服3次,每次5片,连服5天。

7天为1疗程,总剂量约在200片左右。小儿剂量酌减。”

- 劳动统计学是什么意思

- 劳动美学是什么意思

- 劳动群众集体所有权是什么意思

- 劳动群体是什么意思

- 劳动者是什么意思

- 劳动者是什么意思

- 劳动者是什么意思

- 劳动者是什么意思

- 劳动者是什么意思

- 劳动者是什么意思

- 劳动者是什么意思

- 劳动者是什么意思

- 劳动者技术老化与更新规律是什么意思

- 劳动者报酬是什么意思

- 劳动者权益保护法是什么意思

- 劳动者权益的概念与社会保障的内容是什么意思

- 劳动者法规是什么意思

- 劳动者的团结权是什么意思

- 劳动者素质是什么意思

- 劳动者素质是什么意思

- 劳动职能是什么意思

- 劳动能力是什么意思

- 劳动能力工时是什么意思

- 劳动能力鉴定是什么意思

- 劳动节奏愉悦感是什么意思

- 劳动英雄是什么意思

- 劳动英雄称号是什么意思

- 劳动行政处罚若干规定是什么意思

- 劳动行政管理知识大全是什么意思

- 劳动观是什么意思

- 劳动观是什么意思

- 劳动观是什么意思

- 劳动解放社是什么意思

- 劳动解放社的建立是什么意思

- 劳动计划是什么意思

- 劳动计划是什么意思

- 劳动计划是什么意思

- 劳动说是什么意思

- 劳动说是什么意思

- 劳动调解是什么意思

- 劳动谣是什么意思

- 劳动货币是什么意思

- 劳动费指数是什么意思

- 劳动资料是什么意思

- 劳动资料是什么意思

- 劳动资料是什么意思

- 劳动资料是什么意思

- 劳动资料是什么意思

- 劳动资料是什么意思

- 劳动资料是什么意思

- 劳动资料是什么意思

- 劳动资料是什么意思

- 劳动资料的损耗是什么意思

- 劳动资料的生存期是什么意思

- 劳动资料的革命是什么意思

- 劳动资本率是什么意思

- 劳动资源是什么意思

- 劳动资源是什么意思

- 劳动资源统计指标是什么意思

- 劳动赔偿是什么意思