【名称出处】:《本经》

【概况】:

基源 为毛茛科芍药属植物芍药及毛果芍药干燥的根。

芍药属全世界约35种;中国约11种,主要分布在西南和西北地区。

原植物 芍药Paeonia lactiflora Pall.(Paeonia albiflora Pall.)和毛果芍药Paeonia latiflora Pall.var.trichocarpa(Bunge)Stern(Paeonia albiflora Pall.var.trichocarpa Bunge)

历史 芍药始载于《本经》。

陶弘景谓“今出白山、蒋山、茅山最好,白而长尺许,余处亦有之。”陈承《本草别说》中载:“本经芍药生丘陵川谷,今世所用者多是人家种植,欲其花叶肥大,必加粪壤……每岁八、九月取其根分削,因利以为药,遂暴干货卖。”可见宋代已广泛采用栽培的芍药入药。李时珍在《纲目》中虽提到:“根之赤白随花之色也。”但在“释名”和“集解”项下引方称:“白者名金芍药……色白多脂,赤者名木芍药,……色紫瘦多脉。”可见前人关于白芍、赤芍的原植物认识仍有模糊之处。根据现今实际应用的情况,结合本草记述中的植物形态、地理分布和附图,可以认为白芍多是栽培的,为芍药(P.lactiflora Pall.),而赤芍则是采自野外的芍药,两者主要不同为加工方法有别。本品为常用中药,五十年代已进行了一系列的植物分类、栽培、生药、化学、药理和临床的研究,现广泛引起重视。

形态 多年生草本。根粗壮,通常圆柱形,分枝黑褐色。

茎高40~70cm,无毛。下部茎生叶为二回3出复叶,上部叶为3出复叶,小叶窄卵形、椭圆形或披针形,顶端渐尖,基部楔形或偏斜,叶缘具骨质锯齿,两面无毛。花大,直径5.5~10cm,通常2~3朵生于花茎分枝的顶端,有时仅顶生的发育开花,苞片4~5,披针形,大小不等;萼片4,宽卵形或近圆形;花瓣9~13,倒卵形,长3.5~6cm,宽1.5~4.5cm,白色、粉红色或红色,有时基部具深紫色斑块;花丝长0.7~1.2cm,黄色,花盘浅杯状,包围心皮基部;心皮4~5(~2),无毛。蓇葖果长2.5~3cm,直径1.2~1.5cm,顶端具喙。

花期5~6月,果期7~9月。(图见《中国植物志》.第27卷.52页.图版7)

生境与分布 野生于山坡草地及林缘,分布于中国东北,海拔为480~700m;华北、陕西及甘肃南部,海拔为1000~2300m。朝鲜、日本、蒙古及原苏联西伯利亚地区也有分布。药用芍药多为栽培品,中国四川、贵州、安徽、山东、浙江及各城市公园也有栽培,花瓣各色,但很少药用。

毛果芍药与芍药的区别为:心皮密生柔毛;花白色,多为重瓣。生于山地灌丛中。

分布于中国东北、河北、山西及内蒙古东部。在云南、湖北、陕西、河北、浙江等地都有栽培。

。【生药】:

栽培 宜温暖湿润的气候,耐寒,选阳光充足、土层深厚肥沃、排水良好的砂质壤土栽种,忌连作。

用芽头繁殖,于9月采收时,切取根头,分成数块,每块有粗壮芽苞2~3个,按行株距60×50cm穴栽,深7~10cm,每穴栽1块,出苗后中耕除草和培土,4~5月及时摘除花蕾,每年追肥3~4次,以人畜粪水、厩肥和磷钾化肥追施,雨季需注意排水。也可于8~9月采收种子,立即播种,按行距17cm开沟条播,深约4cm,每亩用种量3.5~4kg,幼苗生长2~3年后秋季移栽。5~7月有灰霉病、赤星病为害,可用113100的波尔多液喷射;锈病,用97%敌锈钠400倍液防治。虫害蛴螬为害严重,用90%晶体敌百虫1000倍液灌穴。

采集 夏、秋季采挖栽植4~5年的芍药根,除去根茎及根须,洗净,按粗细不同,分别放入沸水煮至断面透心,并发粘有香味后,立即捞出放入冷水中浸泡,取出,刮去外皮(亦有先刮去外皮后,再煮至透心。)晒一日,再堆放,使内部水分蒸出,再晒,反复操作至内外干燥。药材主产于浙江、安徽、四川、贵州、山东。

鉴别

性状 根呈圆柱形,平直或稍弯曲,两端平截,长5~18cm,直径1~2.5cm;表面类白色或淡红棕色,平滑,隐约可见横长的皮孔痕、纵皱纹及细根痕,偶有未除尽的棕褐色外皮。质坚实,不易折断,断面较平坦。类白色或微棕红色,形成层环明显,木部有放射状纹理。气微,味微苦酸。以条粗、质坚实、无白心、无裂隙者为佳。

显微 白芍根(直径约1.5cm)横切面:木栓层偶有残存。栓内层系切向延长的薄壁细胞,常被刮去而残缺。韧皮部主要由薄壁细胞组成。形成层环微波状弯曲。

木射线宽10~数十列细胞;木质部束窄,导管径向排列成1~3行,并有多数导管间断地相聚成群。初生木质部不明显。

薄壁细胞中含草酸钙簇晶和糊化的淀粉粒团块。(图见《中药志》.第1册.第2版.图137) 粉末:类白色,气微,味微苦酸。 ❶ 含糊化淀粉粒薄壁细胞单个散离或破碎,无色,呈类圆形、椭圆形、类长方形或圆多角形,直径40~102μm,细胞壁有时可察见;淀粉粒部分糊化,也有淀粉粒轮廓隐约可辩,呈类圆形、椭圆形或卵圆形,直径8~17μm。

❷ 草酸钙簇晶较多,随处散在或存在于薄壁细胞以至细胞间隙中,直径11~35μm;有的含晶细胞较小,呈方形或长方形,纵向连接,簇晶排成纵行,也有一个细胞含2或数个簇晶,簇晶破碎后的碎屑多见。偶有类圆形结晶或方晶。

❸ 木纤维近无色。

主为纤维管胞,呈长梭形,有的中部较粗,近两端斜窄。边缘稍不平整,末端钝圆,长短不一,直径约至44μm,壁厚约15μm,微木化,具缘纹孔不甚明显,纹孔口斜裂缝状,孔沟明显,常扩展成圆形,有的胞腔内充塞微细颗粒状草酸钙结晶。

❹ 导管主为具缘纹孔导管,少数为梯纹或网纹导管,直径20~65μm;具缘纹孔排列整齐,以1~2行多见,互列或对列。另可见管胞,薄壁细胞。(图见《中药材粉末显微鉴定》.图28)

理化 ❶ 白芍的薄层色谱 1)取样品粉末0.5g,加乙醇10ml,密塞,振摇5分钟,滤过,滤液置水浴上蒸干,残渣加乙醇溶解,作为供试品溶液。另取芍药甙对照品,加乙醇溶解,制成每1ml含1mg的对照品溶液。取上述两种溶液各10μl,分别点于同一硅胶G板上,以氯仿甲醇-乙酸乙酯(8∶4∶1)为展开剂,以芍药甙为对照,在氨蒸气饱和下,展开15cm,喷以10%硫酸溶液,于100℃加热约5分钟,供试品在与对照品相应的位置上,显相同的紫色斑点。(图见《中药材薄层色谱图鉴》.图26-1A) 2)取样品粉末0.5g,加乙醇5μl,冷浸24小时,滤过,取滤液5ml点于硅胶G板上,以氯仿-甲醇-乙酸乙酯(8∶4∶1)为展开剂,以芍药甙为对照。

氨气熏,展距18cm,用新配制的茴香醛-甲醇-硫酸(5∶80∶15)加热显色。(图见《中药材薄层色谱图鉴》.图26-1B) 3)取样品粉末1g,加乙醇10ml,浸渍72小时,上清液点于硅胶HF254-CMCNa板上,以氯仿-甲醇(5.1)为展开剂,以芍药甙为对照。

展开后,置紫外光灯(365nm)下检视,芍药甙在蓝绿色背景下呈褐紫色斑点。(图见《中药材薄层色谱图鉴》.图26-1C)❷ 白芍加工炮制品的薄层色谱 1)取样品粉末20g,用石油醚、乙醚、乙酸乙酯或甲醇10ml浸泡24小时,滤过,滤液浓缩至干,用无水乙醇回流溶解,点于硅胶G-CMCNa板上,以石油醚-乙酸乙酯(9∶1)为展开剂;以白芍甙为对照。

展开后,用香草醛浓硫酸液喷雾,加热显色。(图见《中药材薄层色谱图鉴》.图26-2) 2)取样品粉末适量,用甲醇回流提取,提取液点于硅胶G板上,以氯仿-甲醇(5∶1)为展开剂,以芍药甙为对照。展开后,用10%硫酸液显色。(图见《中药材薄层色谱图鉴》.图26-3)

加工炮制 常用炮制品有白芍片、酒白芍、炒白芍、醋白芍和土炒白芍 ❶ 白芍片 取原药材,除去杂质,大小条放开,浸泡至六、七成透,闷润至透,切薄片,干燥❷ 酒白芍 取白芍片,喷淋黄酒拌匀,稍闷后,置锅内,用文火加热,炒干,取出放凉。每白芍片100kg,用黄酒10kg。

❸ 炒白芍 取白芍片置锅内,用文火加热,炒至表面微黄色,取出放凉。

❹ 醋白芍 取白芍片,用米醋拌匀,稍闷后置锅内,用文火加热,炒干,取出放凉。每白芍片100kg,用米醋15kg。

❺ 土炒白芍 取灶心土(伏龙肝)细粉置锅内,用中火炒热,倒入白芍片,炒至表面挂土包,微显焦黄色时,取出,筛去土粉,放凉。每白芍100kg,用灶心土20kg。

贮藏 置通风干燥处,防蛀;酒白芍、醋白芍,密闭,置阴凉干燥处。。

【化学】:

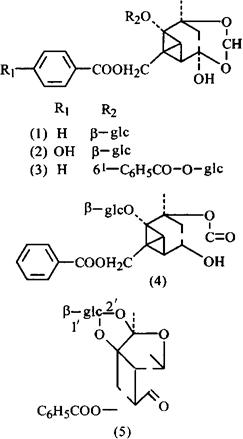

根含芍药甙(Paeoniflorin)(1)3.3%~5.7%[1,2]、少量羟基芍药甙(Oxypaeoniflorin)(2)、苯甲酰芍药甙(Benzoylpaeoniflorin)(3)、芍药内酯甙(Albiflonn)(4)[2~4]、芍药新甙(Lactiflorin)(5)、(Z)-(1S,5R)-β-蒎烯-10基-β巢菜糖甙[(Z)-(1S,5R)-β-Pinen-10xy-β-vicianoside)[5,6]。

芍药新甙可能即芍药甙的后生产物[7]。另含苯甲酸、没食子酸、没食子酸甲酯、葡萄糖没食子酸(Glucogallin)、儿茶素(d-Catechin)、棕榈酸、中肌醇(Myo-inositol)、β-谷甾醇及其甙(Daucosterol)[6]。尚含挥发油、粘液质、蛋白质[8]8。

芍药花含紫云英甙(Astragalin)、山柰酚-3,7-二葡萄糖甙(Kaempferd-3.7-diglucoside)[9]、没食子鞣质(10%以上)、除虫菊素(Pyrethrin)0.13%[10],1,3-二甲基十四烷酸、二十五碳烷、β-谷甾醇等[11]。

叶含鞣质等[12]

参考文献 [1] CA 1969;71:803e [2] 植物学报 1977;19(3):172 [3] Tetrahedron 1972;28:4309 [4] Chem Pharm Bull 1963;11(3):372 [5] 药学学报 1983;18:551 [6] Tetrahedron1990;46:3123 [7] Unesco Regional Seminar on Chemistry of Bioactive Natural Products、Shanghai L-2.1991,6 [8] 药学学报 1956;(1):17 [9] CA 1962;56:2718a [10] Nature 1962;196:776 [11] CA 1963;58:10508e [12] CA 1964;60:12365n。【药理】:

白芍中含有多种甙成分,总称为白芍总甙(TGP)为白芍的主要有效成分,有多种药理作用。

❶ 镇静、催眠、降温 白芍注射液sc可延长小鼠对戊巴比妥钠的睡眠时间,其镇静作用被认为是抑制大脑皮层所致[1]。TGP也可明显抑制小鼠的活动及电刺激足趾的激怒反应[2]。

大鼠icv芍药甙小剂量镇静,较大剂量则呈现催眠和肌松作用。白芍对戊四氮士的宁诱发的惊厥亦有对抗作用[1]。白芍、TGP、芍药甙均有明显的镇痛作用[3,4]。TGP5~40mg/kg可剂量依赖性地抑制小鼠扭体和热板反应。

并可协同吗啡、可乐定的镇痛作用。纳洛酮不影响TGP的镇痛作用,提示TGP的镇痛作用不是由于兴奋阿片受体所致[4]。

白芍在临床已用于治疗偏头痛、风湿痛等,取得较好疗效[5]。

TGP15~30mg/kg即有较强的降温作用,并受环境温度影响[2]。对人工发热小鼠芍药甙有解热作用[6]。

❷ 抗炎及免疫调节作用 TGP60~120mg/kg ig可轻度抑制大鼠角叉菜胶性踝关节浮肿[2],150mg/kg ig连续11d则对大鼠佐剂性关节炎有明显的预防作用,同时抑制佐剂性关节炎大鼠腹腔巨噬细胞产生白细胞介素-1(IL-1)水平的升高,并使低下的胸腺细胞有丝分裂原反应及脾淋巴细胞产生白细胞介素-2(IL-2)的能力恢复[7]。

TGP5mg/kg,ip,5~7d,对环磷酰胺诱导的小鼠迟发型超敏反应增高或降低呈反向调节,也可拮抗环磷酰胺诱导的小鼠溶血素生成量下降,表现双向调节特征[8]。但TGP5~10mg/kg对地塞米松抑制小鼠溶血素形成及迟发型超敏反应无拮抗作用。TGP对大鼠腹腔巨噬细胞吞噬功能[9]、化学发光强度[10]、产生IL-1和活性氧类量[11,12]及刀豆蛋白A诱导的脾淋巴细胞产生IL-2量[13]影响的量效曲线均呈钟罩形,低浓度(0.5~12.5μg/ml)促进,高浓度(12.5~125μg/m1)抑制。TGP本身无有丝分裂原样作用,但终浓度45及450μg/ml可促进刀豆蛋白A诱导的小鼠脾淋巴细胞增殖,并可促进新城鸡瘟病毒诱导人脐血白细胞产生干扰素[8]。TGP的免疫调节作用可能是通过其免疫增效剂样作用和间接改变血浆皮质酮水平实现的[14]。

❸ 护肝作用 白芍醇提物可对抗黄曲霉素B1所致的大鼠血清乳酸脱氢酶及同工酶LDH5水平的升高[15]。TGP40~80mg/kg ip对四氯化碳所致的小鼠血浆谷丙转氨酶及乳酸脱氢酶升高有对抗作用,但对谷草转氨酶升高无明显作用,对肝病理组织学改变也有一定保护作用[16]。

❹ 抗缺氧作用 白芍水溶物或TGP5~40mg/kg可剂量依赖性延长小鼠常压缺氧存活时间[17,18]。

TGP20mg/kg可延长小鼠减压缺氧存活时间,降低小鼠整体耗氧量。

40mg/kg可降低小鼠氰化钾中毒性缺氧的死亡率。icvTGP2.5~5mg/kg也可延长小鼠常压缺氧时间,此作用可被氯苯吡胺拮抗,提示TGP抗缺氧作用可能与H2受体有关[18]。

❺ 心血管作用 不同制剂,不同标本所得的结果有所不同。

白芍煎剂可轻度扩张离体兔耳血管[1],芍药甙可降低豚鼠血压,扩张犬冠状血管及后肢血管,对抗急性心肌缺血。白芍水溶物则对垂体后叶素所致的缺血性心电图变化有对抗作用[17]。TGP本身对离体兔主动脉条无明显作用,但能显著增敏去甲肾上腺素对兔主动脉条的收缩作用,还能使兔和猫舒张压升高、dp/dt max增加和心率减慢,其升压作用不被酚妥拉明阻断[19]。

❻ 对内脏平滑肌的作用 白芍制剂可抑[1]或增强[20]离体肠管的自发性收缩,明显拮抗氯化钡引起的肠管收缩加强,但对乙酰胆碱引起的肠痉挛无拮抗作用。

白芍的解痉作用可能是由于对肠管平滑肌的直接作用和抑制副交感末梢乙酰胆碱的游离所致[1]。芍药甙亦具有较好的解痉作用。

白芍中配糖体对支气管平滑肌痉挛有扩张作用,对小鼠离体子宫则有双向作用,低浓度兴奋,高浓度抑制。芍药甙可抑制催产素引起的子宫收缩[6]。

❼ 其它作用 白芍水溶物可抗血小板血栓,抑制血小板聚集[17],有效成分可能主要是牡丹酚。高浓度白芍水提物可抑制大鼠胰淀粉酶活力,浓度低于16mg/kg虽不影响胰淀粉酶活力,但可使胆囊收缩使诱导的离体胰腺腺泡分泌淀粉酶的效价降低10倍,但对促胰液素的作用无影响[21]。白芍还有较广的抗菌作用,对某些病毒也有抑制。此外尚有一定的抗肿瘤和抗早孕作用[1]。

毒性 白芍毒性很小。小鼠iv和ip TGP的LD50分别为159和230mg/kg,TGP>2500mg/kg ig 1wk未见明显中毒症状,亦无死亡。大鼠和犬长期给药,除血小板数目增高外,摄食、体重、血尿常规和肝肾功能等均无明显改变,重要脏器的病理组织学观察亦无明显的毒性作用[22]。

小鼠1v和1p芍药甙的LD50分别为3.53和9.53g/kg[23]。

参考文献 [1] 中药通报 1985;10(6):43 [2] 安徽医科大学学报 1986;21(1):11 [3] 药学杂志(日) 1986;106:819 [4] 中国药理学与毒理学杂志 1988;2:6 [5] 北京中医杂志 1989;(3):48 [6] 药学杂志(日) 1969;89:879 [7] 中国药理学与毒理学杂志 1990;4:258 [8] 中国药理学与毒理学杂志 1990;4:190 [9] 中国药理学通报 1987;3(3):148 [10] 中国药理学通报 1988;4(4):220 [11] 中国药理学通报 1989;5(6):353 [12] 中国药理学与毒理学杂志 1990;4:153 [13] 中国药理学通报 1989;5(3):176 [14] 安徽医科大学学报 1988;23(2):144 [15] 中草药 1988;19(6):23 [16] 中国药理学通报 1988;4(6):362 [17] 安徽中医学院学报 1984;10(2):6 [18] 中国药理学通报 1989;5:172 [19] 中国药理学通报 1986;2(5):26 [20] 中国中药杂志 1990;15(6):24 [21] 中西医结台杂志 1986;6(2):100 [22] 中国药理学通报 1991;7(1):53 [23] 国外医学中医中药分册 1980;(1):8。【药性】:

性味 苦、酸,微寒。

❶ 《本经》:“苦,平。”

❷ 《吴普本草》:“桐君:甘。岐伯:咸。李氏:小寒。雷公:酸。”

❸ 《别录》:“酸,平、微寒。有小毒。”

❹ 《本草害利》:“苦、酸,微寒。”

❺ 《四川常用中草药》:“苦、微酸,平、微寒。”

❻ 《全国中草药汇编》:“苦、酸,凉。”

归经 肝、脾经。 ❶ 《本草品汇精要》:“行手太阴、足太阴经。”

❷ 《本草经疏》“手足太阴引经药,入肝、脾血分。”

❸ 《四川常用中草药》:“入肝、脾、肺三经。”

功效 养血调经,平肝止痛,敛阴止汗。

主治 血虚肝旺的眩晕、头痛、头胀,肝气不和的胸腹胁肋疼痛,手足挛痛,泻痢,血虚或阴虚阳浮的自汗盗汗,阴虚发热,月经不调,痛经,崩漏,带下。

❶ 《本经》:“主邪气腹痛,除血痹,破坚积。治寒热疝瘕,止痛,利小便,益气。

”

❷ 《别录》:“通顺血脉,缓中,散恶血,逐贼血,去水气,利膀胱、大小肠,消痈肿,(治)时行寒热,中恶腹痛,腰痛。”

❸ 《药性论》:“治肺邪气,腹中疠痛,血气积聚,通宣脏腑拥气,治邪痛败血,主时疾骨热,强五脏,补肾气,治心腹坚胀,妇人血闭不通,消瘀血,能蚀脓。”

❹ 《新修本草》:“益女子血。”

❺ 《日华子本草》:“治风补痨,主女人一切病,并产前后诸疾,通月水,退热除烦,益气,治天行热疾,瘟瘴惊狂,妇人血运,及肠风泻血,痔瘘发背,疮疥,头痛,明目,目赤,胬肉。”

❻ 《医学启源》:“安脾经,治腹痛,收胃气,止泻利,和血,固腠理,泻肝,补脾胃。”

❼ 《纲目》:“止下痢腹痛后重。”

❽ 《滇南本草》:“泻脾热,止腹疼,止水泻,收肝气逆疼,调养心肝脾经血,舒经降气,止肝气疼痛。”

❾ 《全国中草药汇编》:“养血,敛阴,柔肝,止痛。治血虚肝旺引起的头晕、头痛、胸胁疼痛,痢疾,阑尾炎腹痛,腓肠肌痉挛,手足拘挛疼痛,月经不调,痛经,崩漏,带下。”

❿ 《中药新用》:“治骨质增生,腹水,便秘。”

用法用量 内服:煎汤,6~15g;入丸、散。

使用注意 虚寒腹痛泄泻者慎服。

❶ 《本草经集注》:“须(一作“雷”)丸为之使。恶石斛、芒硝,畏硝石、鳖甲、小蓟。

反藜芦。”

❷ 《本草经疏》:“凡中寒腹痛,中寒作泄,腹中冷痛,肠胃中觉冷等证忌之。”

❸ 《药品化义》:“疹子忌之。”

❹ 《得配本草》:“脾气虚寒,下痢纯血禁用。”

❺ 《本草害利》:“伤寒病在上焦三阳结忌用。”

❻ 《中药新用》:“腹满泄泻者慎服。”

❼ 《实用临证中药指南》:“凡阳衰阴尽内盛、中满者,当忌用。”。

【临床应用】:

配伍应用 ❶ 配香附、肉桂,治妇人胁痛。

❷ 配黄连、槟榔,治下痢便脓血、里急后重。

❸ 配当归、川芎,治妇人妊娠腹痛。

❹ 配木瓜、独活,治坐骨神经痛。

方选和验方 ❶ 芍药汤(《朱氏集验医方》)治妇人胁痛:香附子120g(黄子醋500ml,盐30g,煮干为度),肉桂、延胡索(炒)、白芍药。

为细末,每服6g,沸汤调,无时服。

❷ 芍药汤(《素问病机气宜保命集》)治下痢便脓血,里急后重,下血调气:芍药30g,当归15g,黄连15g,槟榔、木香6g,甘草6g(炒),大黄9g,黄芩15g,官桂7.5。

上细切,每服15g,水400ml,煎至200ml,食后温服。

❸ 白芍葛根汤(江苏中医 1990;(10))治痹证型颈椎病:白芍45g,葛根20g,炙麻黄3g,桂枝9g,甘草6g。水煎服。

❹ 《安徽中草药》:“治月经不调,经行腹痛:白芍、当归各9g,川芎6g,丹参15g,制香附12g。煎服”

❺ 《安徽中草药》:“治高血压:生白芍、生地各15g,龟板、牡蛎各24g。煎服。

”

❻ 《安徽中草药》:“治胃寒腹痛:炒白芍12g,肉桂3g,炙甘草6g,生姜3片,大枣10个,麦芽糖30g。煎服。

”

❼ 白芍灵芝饮(《华夏药膳保健顾问》)治神经衰弱:白芍10g,菌灵芝10g。

煎水取汁,白糖适量调服。

❽ 白芍甘草汤(中西医结合杂志1984;(8))治先天性、萎缩性肌强直症:白芍40g,薏苡仁30g,僵蚕、蝉衣各12g,甘草、牛膝、木瓜各25g。水煎服,50天为1疗程。

❾ 浙江中医杂志 1987;(6):“治吐血咯血:白芍18g,制首乌12g,柴胡、黄精、白及各9g,仙鹤草15g,青黛、甘草各3g。水煎服。”

❿ 四白汤(湖南中医杂志 1989;(1))治慢性胃、十二指肠溃疡:白芍15g,白及20g,白术12g,白蜜20g,(煮沸兑服),甘草10g。每日1剂,每次饭前温服药液100ml,1日2次,4周为1疗程。

❿ 白芍木瓜汤(河南中医 1990;(3))治疗坐骨神经痛:生白芍40g,川木瓜30g,羌独活各10g,威灵仙15g,片姜黄15g,鸡血藤20g,炙川乌6g,桑枝15g。水煎服。

1日2次。

❿ 芍甘通络汤(广两中医药 1990;(3))治疗带状疱疹后遗神经痛:白芍30~60g,赤药12~30g,甘草12g,蜈蚣3g,全蝎5g,板蓝根30g,乳香9g,没药9g川楝子9g,枳壳9g。每日1剂,水煎服。

5天为1个疗程。

单方应用 ❶ 内蒙古《中草药新医疗法资料选编》:“治痛经:白芍60g,干姜24g。共为细末,分成8包,月经来时,每日服1包,黄酒为引,连服3周。

”

❷ 《广利方》:“治金创血不止,疼痛:白芍药37g,熬金黄,杵令细为散。酒或米饮下6g。

”

❸ 《岁时广记》:“治脚气肿痛:白芍药180g甘草30g。为末,白汤点服。”

❹ 《安徽中草药》:“治胸胁痛,腹痛,痛经,手足拘急疼痛:白芍15g,炙甘草9g。水煎服。

”。【医药家论述】:

❶ 朱震亨:“芍药泻脾火,性味酸寒,冬月必以酒炒,凡腹痛多是血脉凝涩,亦必酒炒用。然止能治血虚腹痛,余并不治,为其酸寒收敛,无温散之功也。下痢腹痛必炒用,后重者不炒,产后不可用者,以其酸寒伐生发之气也,必不得已,亦酒炒用之。

”

❷ 李时珍《纲目》:“白芍药益脾,能于土中泻木;赤芍药散邪,能行血中之滞。《日华子》言赤补气,白治血,欠审矣。产后肝血已虚,不可更泻,故禁之。酸寒之药多矣,何独避芍药耶?”

❸ 黄元御《玉楸药解》:“芍药酸寒入肝,专清风燥而敛疏泄,故善治厥阴木郁风动之病。

肝胆表里同气,下清风木,上清相火,并有捷效。然能泄肝胆风火,亦伐脾胃之阳。

”

❹ 张隐庵《本草崇原》:“芍药,气味苦平。风木之邪,伤其中土,致脾络不能从经脉而外行,则腹痛,芍药疏通经脉,则邪气在腹而痛者可治也。

心主血,肝藏血,芍药禀木气而治肝,禀火气而治心,故除血痹。除血痹则坚积亦破矣。

血痹为病,则身发寒热;坚积为病,则或疝或瘕,芍药能调血中之气,故皆治之。止痛者,止疝瘕之痛也。肝主疏泄,故利小便。益气者,益血中之气也。

益气则血亦行矣。芍药气味苦平,后人妄改圣经而曰微酸;元、明诸家相沿为酸寒收敛之品,凡里虚下痢者多用之以收敛;夫性功可以强辩,气味不可讹传,试将芍药咀嚼,酸味何在?又谓新产妇人,忌用芍药,恐酸敛耳。

夫《本经》主治邪气腹痛,且除血痹寒热,破坚积疝瘕,则新产恶露未尽,正宜用之,若里虚下痢反不当用也。”

- 虎爪拏岩稳,虬身脱浪奇支。是什么意思

- 虎爪拳是什么意思

- 虎爪象牙是什么意思

- 虎父安有犬女是什么意思

- 虎父无犬子是什么意思

- 虎父无犬子。是什么意思

- 虎爷是什么意思

- 虎爸是什么意思

- 虎牌是什么意思

- 虎牙是什么意思

- 虎牙之营是什么意思

- 虎牙刀是什么意思

- 虎牙刺是什么意思

- 虎牙大将军是什么意思

- 虎牙将军是什么意思

- 虎牙山是什么意思

- 虎牙枪是什么意思

- 虎牙桀立是什么意思

- 虎牙草是什么意思

- 虎牙郎将是什么意思

- 虎牙都尉是什么意思

- 虎牚塔是什么意思

- 虎牚狮是什么意思

- 虎牚颔是什么意思

- 虎牛形案是什么意思

- 虎牛沟是什么意思

- 虎牛铜祭案是什么意思

- 虎牢是什么意思

- 虎牢之战是什么意思

- 虎牢关是什么意思

- 虎牢关三战吕布是什么意思

- 虎牢镇是什么意思

- 虎牯是什么意思

- 虎犬伤人方是什么意思

- 虎犬咬伤方是什么意思

- 虎狂怒地吼叫是什么意思

- 虎狘阿里邻是什么意思

- 虎狮兽是什么意思

- 虎狮狗是什么意思

- 虎狸是什么意思

- 虎狼是什么意思

- 虎狼不食儿是什么意思

- 虎狼之势是什么意思

- 虎狼之国是什么意思

- 虎狼之威是什么意思

- 虎狼之心是什么意思

- 虎狼之穴是什么意思

- 虎狼也有父子之情是什么意思

- 虎狼也有父子情是什么意思

- 虎狼仁也。是什么意思

- 虎狼伤人方是什么意思

- 虎狼伤疮方是什么意思

- 虎狼同席,各怀敌意是什么意思

- 虎狼当路是什么意思

- 虎狼当路,不治狐狸;先除大害,小害自已是什么意思

- 虎狼当道是什么意思

- 虎狼当道,不治狐狸是什么意思

- 虎狼心是什么意思

- 虎狼般的贼人是什么意思

- 虎狼药是什么意思