20世纪20年代和30年代,空间相互作用引力模型被广泛应用于贸易区研究。

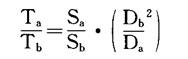

美国经济学家赖利(W.reilly)于1929年对得克萨斯州225个村镇的零售贸易区做了研究,得到所谓“零售引力法则”,即:商店的营业量同其本身的规模成正比,而同二者距离的平方成反比,即:

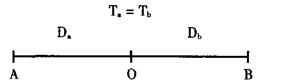

式中:T为营业量,S为商店规模,D为二者合理分界点距离(见图)。

图中A、B为相邻两商店或代表两个市场中心,具有不同规模,二者销售区分界点必在二者联线上。而且在分界点处,两商店(或两中心)具有相等的营业量,即在O点,Ta=Tb。

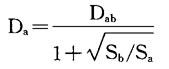

于是从上式可推导出:

式中:Da为A点至分界点的距离,Dab为A、B两中心的距离。

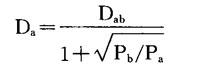

后来,康维斯(P.D.Converse)对此模式作了进一步发展,以两城镇的人口规模代替两个市场的规模,形成所谓断裂点模式,即:

式中:Pa、Pb分别为城镇A和城镇B的人口规模。

- 张匡邺是什么意思

- 张十伢是什么意思

- 张十伢的故事是什么意思

- 张十方是什么意思

- 张千一是什么意思

- 张千里是什么意思

- 张千里医案是什么意思

- 张升是什么意思

- 张升

❷是什么意思 - 张升❶是什么意思

- 张升初是什么意思

- 张升蛟是什么意思

- 张升辨奸是什么意思

- 张午是什么意思

- 张华是什么意思

- 张华(1)是什么意思

- 张华(2)是什么意思

- 张华(3)是什么意思

- 张华

是什么意思

是什么意思 - 张华《情诗·其五》是什么意思

- 张华三撇嵌是什么意思

- 张华中是什么意思

- 张华原是什么意思

- 张华史汉遒是什么意思

- 张华奎是什么意思

- 张华威是什么意思

- 张华宋是什么意思

- 张华庭是什么意思

- 张华授锦是什么意思

- 张华放羊是什么意思

- 张华杰是什么意思

- 张华浜港区是什么意思

- 张华清是什么意思

- 张华澜是什么意思

- 张华珽是什么意思

- 张华识是什么意思

- 张华诗《情诗》是什么意思

- 张华诗《轻薄篇》是什么意思

- 张华诗探是什么意思

- 张华辅是什么意思

- 张华集是什么意思

- 张华麟是什么意思

- 张华:西晋政治家兼诗人是什么意思

- 张协是什么意思

- 张协·杂诗是什么意思

- 张协·杂诗十首《其一》是什么意思

- 张协·杂诗十首《其四》是什么意思

- 张协《杂诗十首》是什么意思

- 张协和是什么意思

- 张协状元是什么意思

- 张协诗《杂诗·三首》是什么意思

- 张协陆是什么意思

- 张协集是什么意思

- 张卓是什么意思

- 张卓元是什么意思

- 张卓星是什么意思

- 张单是什么意思

- 张南是什么意思

- 张南仲是什么意思

- 张南保是什么意思