【名称出处】:《本经》

【概况】:

异名 蜀枣(《本经》),实枣儿(《救荒本草》),肉枣(《纲目》),枣皮(《会约医镜》),萸肉(《医学衷中参西录》),药枣(《四川中药志》)。

基源 为山茱萸科棶木属植物山茱萸的果肉。棶木属全世界约60种,中国有22种。

原植物 山茱萸Macrocarpium officinalis(Sieb.et Zucc.)Nakai(Cornus officinalis Sieb.et Zucc.)

历史 山茱萸始载于《本经》,列为中品,谓“山茱萸,味酸平,主心下邪气,寒热温中,逐寒湿痹,去三虫,久服轻身,一名蜀枣,生山谷。”《别录》载山茱萸:“生汉中山谷及琅玡冤句,东海承县,九月十月采实,阴干。”《纲目》称:“山茱萸为肉枣。”观其附图,并参考前述采收季节、地理分布,可知古代药用的山茱萸与现实商品基本相符。

形态 落叶灌木或小乔木;枝黑褐色。单叶对生,叶片长卵形,先端渐尖,基部阔楔形至近圆形,长5~12cm,宽2.5~6cm,上面被稀疏伏毛,下面毛较密,侧脉6~8对,脉腋具黄褐色髯毛。

伞形花序腋生,先叶开花,具4枚小型的苞片,苞片卵圆形,褐色;花黄色;花萼4裂,裂片宽三角形;花瓣4,卵形;花盘杯状,肉质;子房下位。核果近长圆形,成熟时鲜红色。

花果期6~9月。(图见《中国高等植物图鉴》.第2册.1105页.图3940)

生境与分布 生于山区阴湿地和沟谷地带。

产于浙江昌化,人工栽培成为半野生状态。朝鲜也有分布。

。【生药】:

栽培 宜温和凉爽、湿润气候。

适于在疏松肥沃、深厚的砂质壤土种植。用种子繁殖。

在3月上旬~4月上旬播种,播前用60℃热水浸种2天后,按行距33cm、深7cm条播,覆土盖草,浇水保湿,每亩用种量25~30Kg。

出苗后揭去盖草,进行松土、除草及追肥,当苗高50~60cm时移栽,于冬季或春季进行,按2.5×2m行株距开穴,每穴栽种1株。

当幼树长高至1.0m时于立春后剪去顶梢,促使侧枝生长。每年春、秋两季各施肥1次。夏季应喷洒波尔多液预防立枯病,用敌百虫防治尺蠖等虫害。亦可于早春或秋末进行压条繁殖。

采集 10~11月间果实成熟变红后采摘,经霜者质量好,采摘后除去枝梗和果柄,用文火烘焙,冷后,取下果肉,再晒干或文火烘干。药材主产于浙江临安、淳安。河南南阳、嵩县、济源、巩县,安徽歙县、石埭等地亦产。

鉴别

性状 果肉多破裂,呈不规则的片状或囊状,长1~1.7cm,宽0.5~1cm,厚约1mm;表面紫红色至紫黑色,皱缩,有光泽,有的可见圆形宿萼痕,基部有果梗痕。

质柔软。气微,味酸而涩,微苦。 以肉厚、柔软,色紫红者为佳。

显微 果肉横切面:外果皮为1列略扁平的表皮细胞,外被较厚的角质层。

中果皮宽广,为多列薄壁细胞,细胞内含深褐色色素块,近内侧有8个维管束环列,近果柄处常见有石细胞和纤维束。(图见《中药志》.第3册.图97) 粉末:淡紫红色,有香气,味酸。

❶ 果皮表皮细胞 淡橙黄色,表面观呈多角形或稍延长,直径16~27μm,长至38μm,垂周壁略呈连珠状增厚,外平周壁表面有颗粒状角质增厚;横断面观呈扁方形,角质层厚6~8μm,呈脊状伸入到径向壁;气孔偶见,直径约38μm,副卫细胞5~7个。

❷ 中果皮薄壁细胞 橙棕色,大多皱缩,壁薄。

❸ 石细胞 呈卵圆形、圆三角形、类方形、长圆形、纺锤形或长方形,直径16~70μm,长约至170μm,壁一般厚3~14μm,纹孔较密,孔沟明显,胞腔大,有的含淡棕色物。

❹ 草酸钙簇晶 存在于中果皮细胞中,近果处较多,直径8~32μm,有时一个细胞中含有两个或数个簇晶;稀有方晶,直径约至11μm。

❺ 菊糖 类圆形,存在于中果皮细胞中。另可见纤维,导管,内果皮细胞。

(图见《中药材粉末显微鉴定》.图196)

理化 取样品粉末2g,加乙醇20ml,水浴加热15分钟,滤液浓缩至5ml,点于硅胶G板上,以正丁醇-乙醇-水(15∶3.2)为展开剂,展开后,喷以10%香草醛溶液后,再喷12%的硫酸,于105℃烘烤5分钟显色。(图见《中药材薄层色谱鉴别》.图327)

加工炮制 常用炮制品有山萸肉、酒山萸肉、蒸山萸肉。 ❶ 山萸肉 取原药材,除去杂质及残留核,洗净,晒干。

❷ 酒山萸肉 取净山萸肉,用黄酒拌匀,待酒被吸尽,装罐内或适宜蒸器内,密闭,放水锅内,用武火加热,隔水炖或笼屉蒸,至色变黑润,取出干燥。

每山萸肉100kg,用黄酒20kg。

❸ 蒸山萸肉 取山萸肉,置笼屉或适宜的蒸器内,先用武火,待“圆气”后改用文火蒸至外表呈紫黑色,熄火后闷过夜,取出干燥。

此外,尚有醋制(醋蒸、醋拌)、盐制等炮制方法。

贮藏 置阴凉干燥处,防潮、防蛀;酒山萸肉、蒸山萸肉密闭,置阴凉干燥处。

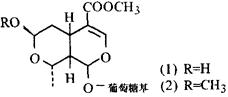

。【化学】:果实含环烯醚萜甙[1];莫罗忍冬甙(Morroniside)(1)、7-0-甲基莫罗忍冬甙(7-0-Methylmoyroniside)(2)、当药甙(Sweroside)及番木鳖甙(Logonin);此外尚含乌苏酸、酒石酸、苹果酸、没食子酸皂甙多种无机及氨基酸等[2,4,5]。

附 山茱萸叶含番木鳖醛甙(Longiceroside)[3]。

参考文献 [1] 药学杂志(日) 1973;93(1):30 [2] 中药志第3册.第2版,人民卫生出版社,1984:153 [3] Phytochemistry 1973;12:2064 [4] 药学学报,1992;27(11):845 [5] 中草药 1990;21(3):113,1989;20(11):17

【药理】:

❶ 对心功能多项指标的影响 麻醉猫,开胸同步观察,iv萸肉注射液,2~8g/kg能升高动脉收缩压、舒张压平均血压、左心室内压及(dp/dt)max.Vce-cpip,缩短t-(dp/dt)max值,降低总外周血管阻力,明显增加心输出量,心脏指数等[1]。

❷ 抗休克作用 山茱萸注射液(1g/ml)给予失血性休克家兔iv滴注,36滴/min,,能使休克期颈动脉血压升高与对照组相比有显著差异,表现为迅速而明显的升高血压作用[2]。萸肉注射液(4g生药/ml)以2~2.5m1/kg加入5%葡萄糖盐水中滴注在动物休克病理模型上表现出抗失血性休克作用,能显著延缓大鼠和家兔晚期失血性休克的血压下降,延长其存活时间[3]。

❸ 抗血栓形成作用 萸肉注射液8g/kg给予家兔iv以及离体试验均表明其能抑制兔血小板聚集。

16g/kg给大鼠iv,用大鼠颈总动脉-颈外静脉旁路循环测得血栓形成抑制率为35%,与对照组相比差异显著(P<0.01)表现抗血栓形成作用[4]。

❹ 对免疫功能的影响 体内外试验结果均表明山茱萸总甙明显抑制小鼠淋巴细胞转化,LAK细胞生成和体内服用可抑制白细胞介素-2(IL-2)的产生,表明其为一种免疫抑制剂。马钱子素对免疫反应有双向作用,促进IL-2的产生[5]。山茱萸水煎剂10g、20g/kgig使小鼠胸腺明显痿缩、减慢网状内皮系统对碳粒的廓清速率;10g/kg可升高小鼠血清溶血素抗体的含量,而5g/kg作用不显著;但5g、10g/kg均能使血清抗体1gG含量明显升高[6]。

❺ 抗炎作用山茱萸水煎剂5g、10g/kg能抑制SRBC所致小鼠迟发型足垫肿胀;10g、20g/kg于抗原攻击前给药,可明显减轻DNCB所致小鼠接触性皮炎;而20g/kg于抗原攻击后3~15h给药亦对接触性皮炎有较明显的抑制作用[6]。

❻ 抑菌作用 果实煎剂在体外能抑制金黄色葡萄球菌的生长,对志贺氏痢疾杆菌也有明显的抑制。水浸剂(1∶3)在试管内对堇色毛癣菌有不同程度的抑制作用[7]。

❼ 其它 山茱萸肉在体外能杀死腹水癌细胞[7,8]。

参考文献 [1] 南京中医学院学报 1988;(3):28 [2] 中国医药学报 1988;3(3):31 [3] 南京中医学院学报 1988;(2):30 [4] 南京中医学院学报 1989;(1);41 [5] 中草药 1990;21(3):17 [6] 中国药科大学学报 1990;21(4):226 [7] 中药志.第3册.第2版.人民卫生出版社,1984:154 [8] 北京医学院学报 1959;(1):104。

【药性】:

性味 酸、涩,微温。

❶ 《本经》:“酸,平。”

❷ 《吴普本草》:“神农、黄帝、雷公、扁鹊:酸。岐伯:辛。”

❸ 《别录》:“微温。”

❹ 《药性论》:“咸、辛,大热。”

❺ 《中药大辞典》:“酸,微温。”

❻ 《全国中草药汇编》:“酸、涩,微温。”

归经 入肝、肾经。 ❶ 《汤液本草》:“入足厥阴、少阴经。”

❷ 《药品化义》:“入肝、心、肾三经。”

❸ 《本草经解》:“入手太阴肺经、足厥阴肝经。”

功效 补益肝肾,涩精固脱。

主治 肾虚,眩晕耳鸣,阳痿,遗精,遗尿尿频,崩漏带下,大汗虚脱,内热消渴。 ❶ 《本经》:“主心下邪气寒热,温中,逐寒湿痹,去三虫。”

❷ 《雷公炮炙论》:“壮元气,秘精。”

❸ 《别录》:“肠胃风邪,寒热疝瘕,头风,风气去来,鼻塞,目黄,耳聋,面疱,温中,下气,出汗,强阴,益精,安五脏,通九窍,止小便利,明目,强力。”

❹ 《药性论》:“治脑骨痛,止月水不定,补肾气,兴阳道,添精髓,疗耳鸣,除面上疮,主能发汗,止老人尿不节。”

❺ 《日华子本草》:“暖腰膝,助水脏,除一切风,逐一切气,破癥结,治酒渣。”

❻ 《珍珠囊》:“湿肝。”

❼ 《本草求原》:“止久泻,心虚发热汗出。”

❽ 《全国中草药汇编》:“补益肝肾,涩精止汗。主治头晕目眩,耳聋,自汗,腰膝酸软,阳痿,遗精,尿频。”

❾ 《中药大辞典》:“补肝肾,涩精气,固虚脱。治腰膝酸痛,眩晕,耳鸣,阳痿,遗精,小便频数,肝虚寒热,虚汗不止,心摇脉散。

”

用法用量 内服:煎汤,6~12g;或入丸,散。

使用注意 凡命门火炽,强阳不痿,素有湿热,小便淋涩者忌服。

《本草经集注》:“蓼实为使。恶桔梗、防风、防己。

”。【临床应用】:

配伍应用 ❶ 配地黄、山药、丹皮等,治肝肾不足而见腰酸腿软,头晕耳鸣,遗精早泄,月经过多,身体虚弱及高血压病、神经衰弱、更年期综合征。

❷ 配鹿茸、熟地、五味子,治肾虚阳衰而阳痿,遗精,尿频等。

❸ 配山药、枸杞、菟丝子,治肾失封藏,真阴亏损而致遗精、滑泄。

❹ 配桑螵蛸、益智仁、覆盆子,治肾虚而小便频数无疼痛。

❺ 配白芍、益母草、阿胶,治妇女体虚,崩漏不止,月经过多而属气血虚弱者。

❻ 配黄芪、桑螵蛸、茯神、羊脬,治肾虚、心脾不足而致睡中遗尿,形体消瘦。

❼ 配人参、附子,治血压急剧下降。

❽ 配黄芪、党参,治日间自汗。

❾ 配当归、熟地、白芍、丹皮,治睡中盗汗。

❿ 配五味子、党参,治大汗虚脱,四肢冰冷。 ⑾配人参(或党参)、附子、龙骨、牡蛎,治亡阳大汗,厥逆休克。

⑿配熟地、鱼螵胶、淮山药、龙骨,治骨伤患者,因肝肾两虚以致腰膝痿软,阳痿,尿频,头昏,耳鸣,骨痂生长缓慢等。

方选和验方 ❶ 《圣惠方》:“治五种腰痛,下焦风冷,腰脚无力:牛膝(去苗)30g,山茱萸30g,桂心1g。上药捣细罗为散。每于食前以温酒调下6g。

”

❷ 草还丹(《扶寿精方》)益元阳,补元气,固元精,壮元神,延年续嗣:山茱萸(酒浸)取肉500g,破故纸(酒浸1日,焙干)250g,当归125g,麝香3g。

上药为末,炼蜜丸,梧子大。每服81丸,临卧酒盐汤下。

❸ 崔氏八味丸(《金匮要略》)治脚气上入少腹不仁:干地黄250g,山茱萸、薯蓣各120g,泽泻、茯苓、牡丹皮各90g,桂枝、附子(炮)各30g。

上8味,末之,炼蜜和丸梧子大。酒下15丸,日再服,加至25丸。

❹ 《方龙潭家秘》:“治老人小水不节,或自遗不禁:山茱萸肉60g,益智子30g,人参、白术各24g。分作10剂,水煎服。

”

❺ 七贤散(《外科正宗》):“治肠痈溃后疼痛,淋漓不已;或精神不振,饮食无味,面色萎黄,四肢无力,自汗盗汗,睡卧不宁:茯苓、山药、牡丹皮、山茱萸、熟地黄、人参各3g,黄芪6g。水500ml,煨姜3片,大枣2枚,煎8分,食前服。

”

❻ 附子山茱萸汤(《三因极一病证方论》)治肾经受湿,腹痛,寒厥,足痿不收,或肠鸣泄泻:附子(炮)、山茱萸各30g,木瓜、乌梅各15g,半夏1g,肉豆蔻1.5g,丁香0.3g,藿香0.3g。上药研为末,每服12g,姜7片,枣1枚,水煎食前服。

❼ 三五七散(《三因极一病证方论》)治感冒风寒,眩晕,恶寒,口眼歪斜,耳聋:附子(炮)90g,山茱萸150g,山药210g。上药研为末。

每服6g,酒调服;或每服12g,姜3片、枣1枚,煎服。

❽ 补肝汤(《三因极一病证方论》)治肝经虚寒,两胁满,腹胀,畏寒发热,不欲饮食,四肢发冷,心腹痛;亦治左胁偏痛,筋痿,乳痛,消渴,爪甲枯,口面青等症:山茱萸30g,甘草(炙)30g,桂心30g,细辛、茯苓、桃仁(麸炒)、柏子仁、防风各60g,川乌头(炒)15g。

上药共研为末。每服12g。

姜5片、枣3枚,水煎服。

❾ 《外台秘要》:“治气嗽:桂心、地黄、山茱萸、五味子各90g,茯苓120g,苁蓉、丹参、泽泻、炙甘草、钟乳各60g。上药研为末,蜜丸梧子大。每服15丸,日3服。

”

❿ 来复汤(《医学衷中参西录》)治寒湿外感诸症,大病瘥后不能自复,寒热往来,虚汗淋漓;或但热不寒,汗出而热解,须臾又热又汗,目睛上窜,势危欲脱,或喘逆,或怔忡,或气虚不足以息:萸肉(去净核)60g,生龙骨(捣细)30g,生牡蛎(捣细)30g,生杭芍18g,野台参12g,甘草(蜜炙)10g。水煎服。 ⑾补络补管汤(《医学衷中参西录》)治咳血、吐血,久不愈者:生龙骨(捣细)、生牡蛎(捣细)、萸肉(去净核)各30g,三七6g。研细,药冲送服。

服之血犹不止者,可加代赭石细末15~18g。 ⑿醒脾升陷汤(《医学衷中参西录》)治脾气虚极下陷,小便不禁:生箭芪、白术各12g,桑寄生、川续断各10g,萸肉(去净核)、龙骨(煅捣)、牡蛎(煅捣)各12g,川革薢6g,甘草(蜜炙)6g。

水煎服。 ⒀曲直汤(《医学衷中参西录》)治肝虚腿疼,左部脉微弱者:萸肉(去净核)30g,知母18g,生明乳香、生明没药、当归、丹参各10g。服药数剂后,左脉仍不起者,可加续断10g,或生黄芪10g,以助气分亦可。觉凉者,可减知母。 ⒁急救回阳汤(《医学衷中参西录》)治霍乱吐泻已极,精神昏昏,气息奄奄,至危之候:潞党参24g,生山药30g,生杭芍15g,山萸肉(去净核)24g,炙甘草10g,赭石(研细)12g,朱砂(研细)1.5g。先用童便150ml炖热,送下朱砂,继服汤药。

⒂益瞳丸(《医学衷中参西录》)治目瞳散大昏耗,或觉视物乏力:萸肉(去净核)60g,野台参18g,柏子仁(炒)30g,玄参30g,菟丝子(炒)30g,羊肝(切片,焙干)1具。上药共为细末,炼蜜为丸,桐子大。每服10g,开水送下,日2次。” ⒃干颓汤《医学衷中参西录》治肢体痿废,或偏枯,脉象极微细无力:生箭芪15g,当归、甘枸杞果、净杭萸肉各30g,生滴乳香、生明没药各10g,真鹿角胶(捣碎)18g。

先将黄芪煎十余沸,去渣;再将当归、枸杞、萸肉、乳香、没药入汤,同煎十余沸,去渣;入鹿角胶末融化,取汤500ml,分2次温饮下。 ⒄《食物中药与便方》:“治自汗、盗汗:山萸肉、防风、黄芪各10g。水煎服。” ⒅《食物中药与便方》:“治汗出不止:山萸肉、白术各15g,龙骨、牡蛎各30g。水煎服。” ⒆《食物中药与便方》:“治遗尿:山萸肉、覆盆子、茯苓各10g,附子3g,熟地15g。水煎服。” ⒇《食物中药与便方》:“治老人尿失禁:山萸肉10g,五味子6g,益智仁6g。水煎服。” (21)六味地黄汤加减(湖北中医杂志1987;(3))治消渴:熟地黄15g,怀山药20g,茯苓、山萸肉各15g,泽泻10g,石斛20g,天花粉、北沙参各15g,麦门冬10g,怀牛膝10g,为基本方。伴腰痛酸软,下肢冷感,少腹拘急者,加肉桂5g,附块10g;伴形寒肢冷,面色 白,腰膝或少腹冷痛者,加党参12g,白术15g,巴戟天10g;消渴日久,肾气不固者,加五味子10g,桑螵蛸10g,龙骨20g。水煎服,每日1剂。 (22)六味地黄汤加减(中医杂志1981;(12))治慢性前列腺炎:以地黄、茯苓、丹皮、泽泻各9g,山药、山萸肉各12g为基本方。膀胱湿热证明显加萹蓄、车前子各15g;肾阴虚明显者,重用地黄15g,加知母、黄柏各9g;肾阳虚明显者,加附子9g,肉桂6g。每日1剂,水煎服。1月为1疗程。

白,腰膝或少腹冷痛者,加党参12g,白术15g,巴戟天10g;消渴日久,肾气不固者,加五味子10g,桑螵蛸10g,龙骨20g。水煎服,每日1剂。 (22)六味地黄汤加减(中医杂志1981;(12))治慢性前列腺炎:以地黄、茯苓、丹皮、泽泻各9g,山药、山萸肉各12g为基本方。膀胱湿热证明显加萹蓄、车前子各15g;肾阴虚明显者,重用地黄15g,加知母、黄柏各9g;肾阳虚明显者,加附子9g,肉桂6g。每日1剂,水煎服。1月为1疗程。

(23)六味地黄汤加味(浙江中医杂志1989;(9))治自发性感觉异常(未受外界刺激而产生的不正常感觉,如麻木感、蚁行感、灼热感,或冷、热、刺痛等感觉)18例(局部者8例,全身者10例,以蚁行感为多见):生地、山药、萸肉、茯苓、丹皮、泽泻、山栀、柴胡。

麻木或刺痛感者,可适当加入活血通络药,如红花、丹参、鸡血藤等。

每日1剂,水煎2次早晚服。 (24)山萸乌梅汤(新中医1985;(4))治妊娠恶阻:山萸肉、乌梅肉、淮山药、麦门冬、天门冬、炒杜仲、炒阿胶各10g,菟丝子、炒砂仁各6g。

伴咳嗽,加五味子;咳血,加生地、藕节;脾胃虚弱者,加焦白术;有明显热象者,加黄芩。水煎服。 (25)新医药学杂志 1976;(5):“治中心性视网膜炎:以地黄、山萸肉、泽泻、山药、丹皮、茯苓、当归、赤芍、菊花各9g,枸杞子、丝瓜络各15g,珍珠母30g为基本方。新鲜型,加荆芥穗、连翘、薄荷、黄芩、银花;陈旧型,加三棱、桃仁、红花、丹参、苏木、莪术;夹杂型,加银花、连翘、桃仁、红花。水煎服。” (26)中医杂志 1986;(7):“治急性视网膜色素上皮炎:取熟地30g,山药、山萸肉各15g,茯苓、丹皮、泽泻、知母、黄柏各10g,为基本方。口渴咽干明显,改熟地为生地;大便稀,加黄芪10g,陈皮10g,白术15g;失眠,加酸枣仁15g,柏子仁10g;有视网膜下积肥者,加车前子10g。每日1剂,水煎分2次服。

” (27)山茱萸丸(《普济方》)治肾脏虚竭,腰膝无力,小便利多:山茱萸、山芋、覆盆子、菟丝子(酒浸1宿,捣焙)、巴戟天(去心)、人参、楮实、五味子各45g,萆薢、牛膝(酒浸)、桂、天雄(去皮脐)各30g,熟地黄75g。

右为末,炼蜜和捣五百杵。

丸如梧桐子大。每服30丸,空腹食前酒下。

单方应用 山茱萸汤(中医杂志 1984;(11))治肩凝症(肩周炎):山茱萸(去核)35g。水煎,两次分服,每日1剂。症情好转后,减为10~15g,煎汤或代茶泡服。

食疗 山萸肉粥(《中国药粥谱》)治肝肾亏虚,腰膝酸痛,头晕目眩,耳鸣耳聋,阳痿遗精,小便频数,虚汗不止,月经量多,漏下不止:每次取洗净山萸肉15g,糯米50g,红糖适量。每日晨起空腹温热顿服1次。10天为1疗程。。【医药家论述】:

❶ 王辟之《渑水燕谈录》:“山茱萸能补骨髓者,取其核温涩能秘精气,精气不泄,乃所以补骨髓。今人剥其肉用而弃其核,大非古人之意,如此皆近穿凿,若用《本草》中主疗,只当依本说。或别有主疗,改用根茎者,自从别方。”

❷ 李梴《医学入门》:“山茱萸本涩剂也,何以能通发邪?盖诸病皆系下部虚寒,用之补养肝肾,以益其源,则五脏安利,闭者通而利者止,非若他药轻飘疏通之谓也。”

❸ 缪希雍《本草经疏》:“山茱萸治心下邪气寒热,肠胃风邪、寒热头风、风去气来、鼻塞、面疱者,皆肝肾二经所主,二经虚热,故见前证。此药温能通行,辛能走散,酸能入肝,而敛虚热,风邪消散,则心下肠胃寒热自除,头目亦清利而鼻塞面疱悉愈也。逐寒湿痹者,借其辛温散结,行而能补也。气温而主补,味酸而主敛,故精气益而阴强也。精益则五脏自安,九窍自利。又肾与膀胱为表里,膀胱虚寒,则小便不禁,耳为肾之外窍,肾虚则耳聋;肝开窍于目,肝虚则邪热客之而目黄;二经受寒邪,则为疝瘕,二脏得补,则诸证无不瘳矣。”

❹ 贾所学《药品化义》:“山茱萸,滋阴益血,主治目昏耳鸣,口苦舌干,面青色脱,汗出振寒,为补肝助胆良品。夫心乃肝之子,心苦散乱而喜收敛,敛则宁静,静则清和,以此收其涣散,治心虚气弱,惊悸怔忡,即虚则补母之义也。肾乃肝之母,肾喜润恶燥,司藏精气,借此酸能收脱,敛水生津,治遗精,白浊,阳道不兴,小水无节,腰膝软弱,足酸疼,即子令母实之义也。

”

❺ 陈士铎《本草新编》:“人有五更泄泻,用山茱萸二两为末,米饭为丸,临睡之时,一刻服尽,即用饭压之,戒饮酒行房,三日而泄泻自愈。盖五更泄泻,乃肾气之虚,山茱萸补肾水,而性又兼涩,一物二用而成功也。推之而精滑可止也,小便可缩也,三虫可杀也。或疑山茱萸性温,阴虚火动者,不宜多服。

夫阴虚火动,非山茱萸又何以滋阴生水,止其龙雷之虚火哉。凡火动起于水虚,补其水则火自降,温其水则火自安,倘不用山茱萸之益精温肾,而改用黄柏、知母泻水寒肾,吾恐水愈干而火愈燥,肾愈寒而火愈多,势必至下败其脾而上绝其肺,脾肺两坏,人有生气乎。

故山茱萸正治阴虚火动之药,不可疑其性温而反助火也。”

❻ 张璐《本经逢原》:“山茱萸详能发汗,当是能敛汗之误。以其酸收,无发越之理。仲景八味丸用之,盖肾气受益,则封藏有度,肝阴得养,则疏泄无虞,乙癸同源也。”

❼ 黄宫绣《本草求真》:“绣按别录、甄权皆云服能发汗,多是服此精气足而汗自发之意,亦非误文,但令后人费解耳。”

❽ 张锡纯《医学衷中参西录》:“山茱萸,大能收敛元气,振作精神,固涩滑脱。收涩之中兼具条畅之性,故又通九窍,流通血脉,治肝虚自汗,肝虚胁疼腰疼,肝虚内风萌动,且敛正气而不敛邪气,与其他酸敛之药不同,是以《本经》谓其逐寒湿痹也。其核与肉之性相反,用时务将核去净。

近阅医报有言核味涩,性亦主收敛,服之恒使小便不利,椎破尝之,果有涩味者,其说或可信。

”“凡人元气之脱,皆脱在肝。故人虚极者,其肝风必先动,肝风动,即元气欲脱之兆也。又肝与胆,脏腑相依,胆为少阳,有病主寒热往来;肝为厥阴,虚极亦为寒热往来,为有寒热,故多出汗。

萸肉既能敛汗,又善补肝,是以肝虚极而元气将脱者,服之最效。愚初试出此药之能力,以为一己之创见,及详观《神农本经》山茱萸原主寒热,其所主之寒热,即肝经虚极之寒热往来也。

”

❾ 陶弘景:“山茱萸出近道诸山中。大树子、初熟未干,赤色如胡颓子,亦可啖。既干,皮甚薄,当以合核为用尔。”

❿ 焦树德《用药心得十讲》:“金樱子、山茱萸皆能固精秘气,但金樱子兼收肺气、敛大肠;山茱萸兼能缩小便,收阴汗(阴部多汗)。”“五味子偏于敛肺经耗散欲绝之气,收肾脏耗散欲失之元阳;山茱萸偏于滋肝肾之阴,敛阴阳欲绝之汗。” ⑾邹澍《本草疏证》:“山茱萸之长,在结实于春,而备受夏秋冬之气,不吐不茹,能常保其酸温之气味。常布其煦育之清标,在阴则能使阴谐而阳不僭,在阳则能使阳秘而阴不耗。山茱萸之功力毕于此矣。

”

- 经呼叫后醒来是什么意思

- 经咒是什么意思

- 经咫是什么意思

- 经售是什么意思

- 经商是什么意思

- 经商“五知”是什么意思

- 经商伙伴是什么意思

- 经商实用手册是什么意思

- 经商折本是什么意思

- 经商求利是什么意思

- 经商热是什么意思

- 经商生活是什么意思

- 经商的利润是什么意思

- 经商的本钱是什么意思

- 经商致富活动是什么意思

- 经商营利是什么意思

- 经商说写大全是什么意思

- 经商谚语是什么意思

- 经商贩卖是什么意思

- 经商道德是什么意思

- 经商,贩卖货物是什么意思

- 经团联是什么意思

- 经国是什么意思

- 经国之器是什么意思

- 经国之大业,不朽之盛事是什么意思

- 经国之才是什么意思

- 经国堂是什么意思

- 经国大业是什么意思

- 经国大猷是什么意思

- 经国济民是什么意思

- 经国立训,学重教先。是什么意思

- 经国远谟是什么意思

- 经国雄略是什么意思

- 经图汇考是什么意思

- 经土壤传播是什么意思

- 经坊是什么意思

- 经坐是什么意思

- 经坚如石是什么意思

- 经城是什么意思

- 经堂是什么意思

- 经堂教育是什么意思

- 经堂语是什么意思

- 经塔是什么意思

- 经外书是什么意思

- 经外奇穴是什么意思

- 经外奇穴纂要是什么意思

- 经外杂钞是什么意思

- 经外穴是什么意思

- 经多发肿是什么意思

- 经多见广是什么意思

- 经夜是什么意思

- 经夜的雨水是什么意思

- 经大隐静脉放置起搏电极起搏法是什么意思

- 经天三百六十度,匝日一万四千周。是什么意思

- 经天纬地是什么意思

- 经天纬地之帝,求制礼作乐之才; 拨乱反正之君,资拔山超海之力。是什么意思

- 经天纬地,匡国济时是什么意思

- 经天纬地;匡国济时是什么意思

- 经天行地是什么意思

- 经天该是什么意思