龙门石窟

我国最著名石窟之一。又名“伊阙石窟”。位于河南洛阳城南龙门山(西山)和香山(东山),而以西山石窟为主。时历北魏、北齐、北周、隋、唐、五代、北宋,总计窟龛二千一百三十七,石像十万余尊。碑刻题记三千六百块,佛塔三十九座。其艺术风格较之早期佛教艺术中的神秘色彩有新的发展,佛像面露笑容,给人以亲切之感。雕刻刀法亦更为圆纯精致。石窟曾遭帝国主义分子破坏,较小佛像十之八九都无头部,著名的两块《帝后礼佛图》浮雕也被盗走。建国后设立龙门保管所,进行修整和保管。

龙门石窟

龙门石窟

我國三大石窟之一。座落於河南洛陽城南十六里。始鑿於北魏孝文帝太和十七年(公元493年)。因構築於龍門山上,故稱。西魏、北齊、北周、隋、唐各代又續有營造。宋初亦有少數雕鑿。其中以北魏與唐初爲最盛。共有洞窟一千三百五十二座,小龕七百八十五個,造像九萬七千三百零六尊,最高者爲三十四丈,最小者僅有寸餘。現存主要洞窟有:最早者古陽洞,最大者奉先寺,北魏最大者賓陽洞,餘爲潛溪洞、萬佛洞、蓮花洞、東山看經寺、石窟寺、魏字洞、香山寺、大萬五佛洞、藥方洞等。另外有沸塔四十三座,題記與碑碣三千六百八十塊。其中魏碑法式書法碑刻,俗稱龍門二十品,頗負盛名。參閱乾隆《河南府志·山川志三》。

龙门石窟

中国佛教石窟。位于河南省洛阳市南13km,始建于494年北魏时期,止于北宋。1000多年间先后营造的大小窟龛,分布在伊河两岸、东西两山的崖壁上。现存窟龛2100多个,造像10万余身,碑刻题起3600多品,佛塔40余座。其中宾阳三洞北魏景明(500~503)初开凿两所,永平(508~512)年间开凿1所,中洞完成于正光四年(523),石窟寺完成于527年。北魏窟龛营建有3个时期:太和十七年(494)~正始元年(504),正始二年(505)~熙平二年(517),神龟元年(518)~永熙二年(533)。唐代石窟分3个时期:627~660年唐太宗及唐高宗时期;660~704年包括武则天时期;705~790年唐玄宗至唐德宗时期。其中奉先寺大卢舍那大佛于高宗上元二年(675)完工,主佛高17m,为龙门石窟最著名的石刻造像。全国重点文物保护单位。

龙门石窟

是中国佛教石窟艺术的三大宝库之一,位于河南省洛阳市城南13公里的伊水两岸东、西山上。开凿于北魏孝文帝迁都洛阳(公元494年)前后,以后历经了东、西魏、北齐、北周、隋、唐、五代、宋诸朝四百余年的雕凿。其间有两次比较主要,一是北魏孝文帝迁都洛阳至孝明帝三十五年的开凿,此为其初创期;一是唐代自太宗以下百余年中的开凿,这是龙门石窟造像时间最长、规模最大、题材内容更为广泛丰富的重要阶段,是其发展史上的鼎盛时期。据统计,龙门石窟现存窟龛2100多个,佛塔40余座,造像10万余尊,各种题记和碑碣3600多品。在诸多的窟龛中,具代表性的有北魏时的古阳洞、宾阳洞、莲花洞、药方洞和唐代的潜溪寺、万佛洞、奉先寺、看经寺等。其中古阳洞是龙门石窟中开凿最早的,从有纪年的题记看,以太和十九年(公元495年)长乐王丘穆亮夫人尉迟浩造弥勒像铭为最早。此洞中有著名的“龙门二十品”中的十九品。宾阳洞是北魏后期的代表性洞窟。莲花洞向以高浮雕莲花藻井和繁腻细致的佛龛装饰而驰名。药方洞是龙门石窟中唯一具有北齐造像的较大洞窟。该洞口两侧刻于唐初的治疗心疼、消渴、反胃等140种疾病的药方,为研究我国古代医药学提供了重要资料。奉先寺是龙门石窟中规模最大的露天大龛,它完工于唐上元二年(公元675年),是为高宗及武后开凿的。龛中卢舍那大佛、弟子、菩萨、天王、力士等11尊群体造像,布局严谨,刀法圆熟,既是唐代雕塑艺术中的杰作,也是龙门造像的突出代表。龙门石窟的万余尊造像完全摆脱了早期石窟造像艺术的神秘色彩和外来影响,有着明显的世俗化和民族化趋势,在形成中国式佛教艺术的过程中做出了贡献。这些造像雕琢精湛,大至17.14米,小到2厘米者无不形神兼备,举止具佳,堪称是美术史上的奇观。龙门石窟造像题记及碑刻数量之多,是国内石窟群中首屈一指的。其内容丰富庞杂,有记载石窟开凿的历史背景、时间的,有刊刻佛经的,也有古药方的记录,各种行会和彩帛行、丝行、香行情况的描述,以及中外交往的一些有关题记。这些题记碑碣有很多是书法珍品,如北魏的“龙门二十品”、唐代著名书法家褚遂良书的“伊阙佛龛之碑”等。题记碑刻中的简体、异体、合体、同音代表字及武周新字的大量出现,还为研究汉字发展的历史提供了实物见证。丰富多彩的龙门石窟艺术,为研究我国古代的历史、风俗习惯,特别是雕刻、绘画、书法、建筑、服饰、乐舞、图案纹样等提供了大量的形象资料。它在我国古代文化艺术史上占有着相当重要的地位。1961年龙门石窟被国务院公布为全国重点文物保护单位。

龙门石窟

在洛阳南郊12公里处,龙门石窟密布在伊水两岸的峭壁上,东面是香山,西面是龙门山,因古代帝王常来此朝香拜佛,所以后人称为“龙门”。

龙门石窟始凿于494年(北魏孝文帝迁都洛阳)前后。经过400多年的苦心经营,现在已是大规模石窟群,造像多达数万尊。石窟造像造型精美,更有碑刻“龙门二十品”乃魏碑精华。唐代著名书法家褚遂良所书的“伊阙佛龛之碑”则是初唐楷书艺术的典范。

龙门石窟与敦煌莫高窟、云冈石窟并称中国三大石窟宝库,是全国重点文物保护单位。

龙门石窟迄今已有1500年的历史。石窟南北长约1公里,现存石窟1300多个,窟龛2345个,题记和碑刻3600余品,佛塔50余座,佛像97000余尊。其中以宾阳中洞、奉先寺和古阳洞最具有代表性。

宾阳中洞是386-512年(北魏时期)的代表性作品。这个洞窟前后用了24年才建成,是开凿时间最长的一个洞窟。洞内有11尊大佛像。主像释迦牟尼像,面部清秀,神情自然,堪称北魏中期石雕艺术的杰作。主像座前刻有两只姿态雄健的石狮。左右侍立二弟子、二菩萨。菩萨像含笑凝眸,温柔敦厚。

奉先寺是龙门石窟中最大的一个窟,代表了618-904年(唐代)石刻艺术的风格。它长宽各30余米。整个奉先寺的雕塑群是一个完美的艺术整体,其中的卢舍那雕像更是一件精美绝伦的艺术杰作。卢舍那佛像总高约17米,丰腴典雅,栩栩如生。

古阳洞是龙门石窟中开凿最早、内容最丰富的一座,也是北魏时期的另一代表洞窟。古阳洞中有很多佛龛造像,这些佛龛造像多有题记,记录了当时造像者的姓名、造像年月及缘由。中国书法史上的里程碑“龙门二十品”,大部分集中在这里。“龙门二十品”代表了魏碑体,字体端正大方,气势刚健有力,是龙门石窟碑刻书法艺术的精华,历来为世人所推崇。

龙门石窟还保留有大量的宗教、美术、书法、音乐、服饰、医药、建筑和中外交通等方面的实物史料。因此,它又是一座大型的石刻艺术博物馆。

162 龙门石窟

位于洛阳市南12公里处,东西两山对峙,伊水北流,如一座天然门阙,古称“伊阙”,又称“龙门”。石窟雕凿在伊河两岸峭壁上,长达1000米。始凿于北魏太和十八年(494),经四百多年大规模营造而成。现存窟龛2100多个,佛塔40多座,碑刻题记3600余品,大小造像10万余尊。著名洞窟有奉先寺、古阳洞、宾阳洞等。奉先寺是规模最大、艺术价值最高的石窟。卢舍那大佛高17.14米,是龙门最大的石雕,为唐代雕塑艺术的代表作。

龙门石窟

位于河南洛阳南25公里的龙门山(又名伊阙)。石窟分布于伊水入口处两岸山上(东山和香山)。现存洞窟1352个,龛785个,造像9万7千余尊,题记3860种。开凿于北魏太和年间(477—499年),至唐代,历时400多年。北魏造像以宾阳中洞规模最大,造像布局严整,技法高超,门内左右两壁的帝后礼佛图,气势宏伟,形象大如真人,是国内少见的艺术珍品,可惜在国民党当政时期被盗往美国。古阳洞、莲花洞龛楣的浮雕画面,雕刻精致、形象生动,艺术价值极高。龙门二十品是魏碑的代表作,为历代书家所珍视。龙门石窟的唐代造像严整精致,形象亲切感人,奉先寺、看经洞尤为精彩(见彩色图版)。

龙门石窟

又称“伊阙石窟”。位于河南省洛阳市城南伊水河两岸的龙门山 (西山)和香山 (东山)。最早的洞窟开凿于北魏景明元年 (500年),后至北宋陆续开凿四百余年,形成了长达两华里左右的石窟群。现存石窟一千三百五十二座,小龛七百八十五个,造像九万七千三百零六尊,题记和碑刻三千六百八十品,佛塔四十余座。雕刻和刀法圆纯精致,佛像表情生动,多为唐开元 (713~714) 以前所造。

龙门石窟

龙门石窟

全国重点文物保护单位。见“洛阳风景名胜区”、“龙门二十品”条。

龙门石窟

中国三大石窟群之一。也称“伊阙石窟”。位于河南洛阳市南伊水两岸的山崖上。始建于北魏迁洛前后,经东西魏、北齐、隋、唐、北宋皆续雕凿。现存洞窟2100多个,造像10万余尊,碑刻题记3600多品,佛塔40余座。代表性洞窟有古阳洞、莲花洞、宾阳洞、奉先寺、看经寺、潜溪寺等。参见“旅游学”中的“龙门石窟”。

龙门石窟

位于河南洛阳市南13公里的龙门口。龙门东西两山即香山和龙门山,中隔伊水河。石窟造像始于494年前后,历经400余年,两山窟龛,密似蜂巢。现存佛洞1352个,佛龛750个,佛塔40余座,佛像10万多尊,历代造像题记和碑刻3600余品。代表性洞窟有北魏的古阳洞、宾阳洞、莲花洞和唐代的万佛洞、奉先寺、潜溪寺、极南洞、摩崖三佛龛、看经寺等。此外,选取石窟题记、碑刻的北魏书法“龙门二十品”和唐代褚遂良的“伊阙佛龛之碑”等,是中国书法艺术的珍品。参见“考古学”中的“龙门石窟”。

龙门石窟

我国三大著名石窟之一。位于河南洛阳市南13公里的伊河两岸。石窟造像始于北魏孝文帝迁都洛阳(公元493)前后,历经东西魏、北齐、北周、隋、唐四百余年的大规模营造,在约1公里长的山壁上,窟龛密似蜂窝。其代表性洞窟有北魏时的古阳洞、实阳洞、莲花洞、药方洞和唐代的潜溪寺、万佛洞、奉先寺、看经寺等。窟龛2100多个,造像97300余尊,题记和碑碣3600多品,佛塔39座。龙门石窟的造像和碑碣,具有很高的艺术价值,是我国古代艺术宝库的珍品。

龙门石窟

龙门石窟为中国三大石窟群之一。也称 “伊阙石窟”。位于河南洛阳市南伊水两岸的山崖上,与敦煌莫高窟、大同云岗石窟,并称为中国古代佛教石窟艺术的三大宝库。始建于北魏孝文帝迁都洛阳前后。自北魏太和年起,中经东魏西魏、北齐、北周,以隋、唐、北宋,直至清末的1000多年间,先后营建了大大小小的窟龛,如蜂窝状密布在伊水两岸的崖壁上。共计窟龛3100多个,造像10余万尊,题记及碑刻3600多品,佛塔40余座。代表性洞窟有北魏的古阳洞、宾阳洞、莲花洞和唐代的潜溪寺、万佛洞、奉先寺、看经寺等。奉先寺是龙门石窟中规模最大的露天大龛,南北宽36米,东西深41米,有卢舍那佛、弟子、菩萨、天王、力士等11尊雕像。主佛卢舍那高达17.14米,面容丰腴,修眉长目,嘴角上翘,微露笑意,是唐代雕刻艺术中的精品。宾阳洞主佛释迦牟尼和两弟子、菩萨,面相清瘦略长,衣纹折褶规整而绸密,体现了北魏造像艺术的特色。洞口内壁两侧为大型浮雕,分维摩变、佛本生故事、帝后礼佛图、十神王像四层。其中帝后礼佛图,解放前被侵略者劫往国外。石窟群中有虔诚持重的供养人像; 有足踏鬼怪,竖眉挺立的天王,有婀娜多姿、衣带飘舞的伎乐人,有体态轻盈、优雅传神的飞天。以龙门二十品为代表的北魏碑刻,字形端正大方,质朴古拙,结构、用笔在隶楷间。以唐褚遂良手书的 “伊阙佛龛之碑” 为代表的唐楷,雄伟秀丽。这都是中国古代书法艺术中的佼佼者。龙门石窟是研究中国古代历史和艺术重要物质资料,也是闻名世界的艺术宝库。

龙门石窟

龙门石窟为中国三大石窟群之一,也称 “伊阙石窟”。位于河南洛阳市南伊水两岸的山崖上,与敦煌莫高窟、大同云岗石窟并称为中国古代佛教石窟艺术的三大宝库。始建于北魏孝文帝迁都洛阳前后。自北魏太和年起,中经东魏西魏、北齐、北周,以隋、唐、北宋,直至清末的1000多年间,先后营建了大大小小的窟龛,如蜂窝状密布在伊水两岸的崖壁上。共计窟龛3100多个,造像10余万尊,题记及碑刻3600多品,佛塔40余座。代表性洞窟有北魏的古阳洞、宾阳洞、莲花洞和唐代的潜溪寺、万佛洞、奉先寺、看经寺等。奉先寺是龙门石窟中规模最大的露天大龛,南北宽36米,东西深41米,有卢舍那佛、弟子、菩萨、天王、力士等11尊雕像。主佛卢舍那高达17.14米,面容丰腴,修眉长目,嘴角上翘,微露笑意,是唐代雕刻艺术中的精品。宾阳洞主佛释迦牟尼和两弟子、菩萨,面相清瘦略长,衣纹折褶规整而稠密,体现了北魏造像艺术的特色。洞口内壁两侧为大型浮雕,分维摩变、佛本生故事、帝后礼佛图、十神王像四层。其中帝后礼佛图,解放前被侵略者劫往国外。石窟群中有虔诚持重的供养人像,有足踏鬼怪,竖眉挺立的天王,有婀娜多姿、衣带飘舞的伎乐人,有体态轻盈、优雅传神的飞天。以龙门二十品为代表的北魏碑刻,字形端正大方,质朴古拙、结构、用笔在隶楷间。以唐褚遂良手书的“伊阙佛龛之碑”为代表的唐楷,雄伟秀丽。这都是中国古代书法艺术中的佼佼者。龙门石窟是研究中国古代历史和艺术的重要物质资料,也是闻名世界的艺术宝库。

龙门石窟

中国佛教三大石窟之一。位于河南省洛阳市城南13千米的伊水两岸东、西山上。南北绵延1000米。石窟初创于北魏迁都洛阳(494年)前后,东魏、西魏、北齐、隋、唐有续凿,五代、北宋、元、明等代,也偶有一些小型造像、龛和题记。两山现存窟龛2100多个、造像10万多躯、碑刻题记3600多品、像塔40多座。其中北魏和唐代是开凿的高潮时期,占所有窟龛的90%以上。1000多年来,由于自然侵蚀和人为破坏,石窟被蹂躏得千疮百孔。中华人民共和国成立以后,建立了文物保管所对石窟进行保护和修整。

北朝时期洞窟与造像 北魏迁都洛阳前后,就在西山营建古阳洞,凿龛造像。宣武帝景明初年(500年),又诏令仿代京灵岩寺石窟(大同云冈石窟),在这里为孝文帝和文昭皇太后各营造1所石窟,永平年间,又为宣武帝营造1所石窟,三窟即今之宾阳三洞。除中间洞完成外,另两洞于正光四年(523年)中辍。这个阶段迄北魏末年陆续开凿的石窟还有莲花洞、火烧洞、石窟寺、药方洞、魏字洞、唐字洞、赵客师洞、普泰洞、六狮洞等。其中古阳洞、宾阳中洞、莲花洞合称龙门北魏三大石窟。洞窟形制: 一是继承云冈石窟中昙曜五窟那种平面呈马蹄形、穹窿顶的草庐形式,且多莲花藻井。如宾阳洞、古阳洞等。二是平面呈方形、平顶略圆、后壁凿坛、左右壁开大龛的形式,如普泰洞和魏字洞等。造像题材以三世佛为主,或释迦1铺像。其组合有1佛、2菩萨,1佛、2弟子、2菩萨、2力士,1佛、2弟子、4菩萨和1佛4菩萨等。还有特殊的,如魏字洞等窟中观音菩萨有2弟子2菩萨作胁侍,火烧洞、石牛溪等窟出现倚坐的佛装弥勒,胁侍有2弟子、2菩萨。除宾阳中洞外,其余诸窟壁面都满布分层分段列龛。龛形有尖拱和屋形等。龛内造像早段的多为释迦、交脚弥勒,偶有7佛、多宝佛和观音等; 晚期的新出现有释迦多宝并坐、7佛、无量寿佛和药师佛等。大型的世俗供养人行列,以宾阳中洞的 《帝后礼佛图》最为典型,惜已被盗往国外。此外,石窟寺和古阳洞北壁的礼佛图保存较好。壁面装饰有特色的主要是古阳洞、宾阳洞的佛传、本生故事、维摩变和魏字洞、普泰洞的涅槃变等浮雕。造像特征多为面容瘦削的 “秀骨清像” ,佛多着褒衣博带式装,衣褶层叠稠密,衣裙垂蔽于台座。台座有方形和束腰须弥形,光背多举身舟形。菩萨的披帛交叉下垂,大裙下摆,两角尖长。在雕刻手法上,已露出云冈石窟的直平刀法向龙门石窟圆刀刀法过渡的端倪。艺术风格也开始由云冈的浑厚粗犷向龙门的优雅端庄的作风转变。

东、西魏造像衰落,多在北魏洞窟的壁面上补刻小龛。龛形、题材均无大变化。北齐和隋也多作龛像,造像特点一扫北魏情调,而显得胖壮、笨拙。衣褶简洁,龛饰简化。表现出由北魏造像向唐代造像的过渡。北齐武平年间,无量寿改称“阿弥陀佛”。

北朝造像所表现的上述中国化、世俗化的趋势,是在云冈造像的基础上,植根于黄河流域汉文化中心而发展形成的。它具有鲜明的民族特色和风格,并在形成中国式佛教艺术的进程中起了承前启后的作用,对其他石窟产生了深远的影响。

唐代洞窟与造像 唐代是龙门开窟造像的高潮时期、时间长、规模大,题材内容最为丰富。依其窟形和造像的变化大致分为3个阶段。第一阶段是唐代造像的探索和确立阶段,相当于唐太宗到唐高宗时期。主要洞窟有宾阳南、北洞和潜溪寺。窟形仍作马蹄形、穹窿顶、莲花藻井。造像题材主要是阿弥陀佛和弥勒佛。从永徽六年(655年)起,出现了一种特殊的优填王像。造像组合为1佛、2弟子、2菩萨、2天王。天王是该段新出现的佛胁侍。佛装多为双领下垂大衣,次为通肩衣。菩萨戴宝冠,袒上身或着内衣,斜披缨络,中间结带,帔帛横过胸腹之间两道。佛座贞观时多为方形台座饰(托重力士)和束腰须弥座两大类,永徽年间变成仰覆莲束腰须弥座。龛形无变化。龛像题材中阿弥陀佛和倚坐佛装的弥勒增多,这与大窟造像题材基本相同,反映世俗对西方净土的向往。第二阶段是龙门开窟规模和造像艺术的鼎盛阶段,也即唐代造像风格的形成时期。时代约从武则天亲政至武周时期。这一段的代表洞窟有上元二年(675年)完工的奉先寺大卢舍那像龛、咸亨四年(673年)完工的惠简洞、永隆元年(680年)完工的万佛洞以及东山大万五佛洞、万佛沟高平郡王洞、西山摩崖三窟、极南洞和东山看经寺等。窟龛形制多为后室抹角方形平面、圆顶,前室平顶。周壁凿出坛床,列置造像,后壁列像作法消失。造像题材主像多为西方极乐世界之主阿弥陀佛,弥勒像减少。造像组合多为1铺9尊,也有1铺11尊像。造像题材与组合也因宗派不同而有别。如奉先寺卢舍那佛龛是华严宗的窟龛。主像组合为卢舍那佛,组合为1佛、2弟子、2菩萨、2天王、2力士、2供养人1铺11尊雕像。主佛高逾17米。群像布局严谨,形神兼备,刀法圆熟,是龙门石窟艺术中国化、世俗化的典范。另外雕刻西土25祖的大万五佛洞及雕刻西土29祖的看经寺,应是禅宗的代表窟。净土宗的列像窟,1铺9尊是龙门唐代净土窟的基本形式。龛像题材中单体观音增多,此外还有以地藏菩萨为主的三阶教像龛。造像特征,佛像多着通肩大衣,次为双领下垂大衣,菩萨袒上身或斜披缨络,帔帛自两肩垂手体侧,双手牵动外扬,大裙中间开衩,两角尖长。佛座主要为束腰仰覆莲座。该段造像肌体丰腴,身姿婀娜,达到了以形显神的艺术境界。第三阶段,是唐代造像风格由盛转衰的阶段,时间约为中宗到德宗时期(705年~804年)。开窟数量少,规模小。主要窟龛有密宗的擂鼓台北洞和万佛沟的千手千眼观音像龛。石窟形制多为方形平面,平顶,造像题材除擂鼓台洞的大日如来佛外,在纪年像中,弥勒像几乎销声匿迹。阿弥陀佛、观音、地藏菩萨增多。佛装为通肩大衣。菩萨多袒上身,手托持各种法器。形态臃肿笨拙。艺术风格较前段大为逊色。

碑刻题记 除造像以外,这里的碑刻题记也居中国之冠。以盛誉国内外的20品为代表的北魏碑刻,不仅记述了北魏在龙门开窟造像的历史背景,而且也代表了当时的书法艺术风格和水平。唐代碑刻中的上乘之作主要有岑文本文、褚遂良书的《伊阙佛龛之碑》和开元十年(722年)补刻的《大卢舍那像龛之碑》等。另外还有与古代药方、行会制度及中外交往有关的题记等。该石窟1961年被国务院确定为全国重点文物保护单位。

龙门石窟long men shi ku

the Longmen Grottoes (in Luo yang,Henan Province)

龙门石窟

Longmen Grottoes

龙门石窟

Longmen Grottoes(in Luoyang,Henan Province)

龙门石窟

见“伊阙石窟”(810页)。

龙门石窟

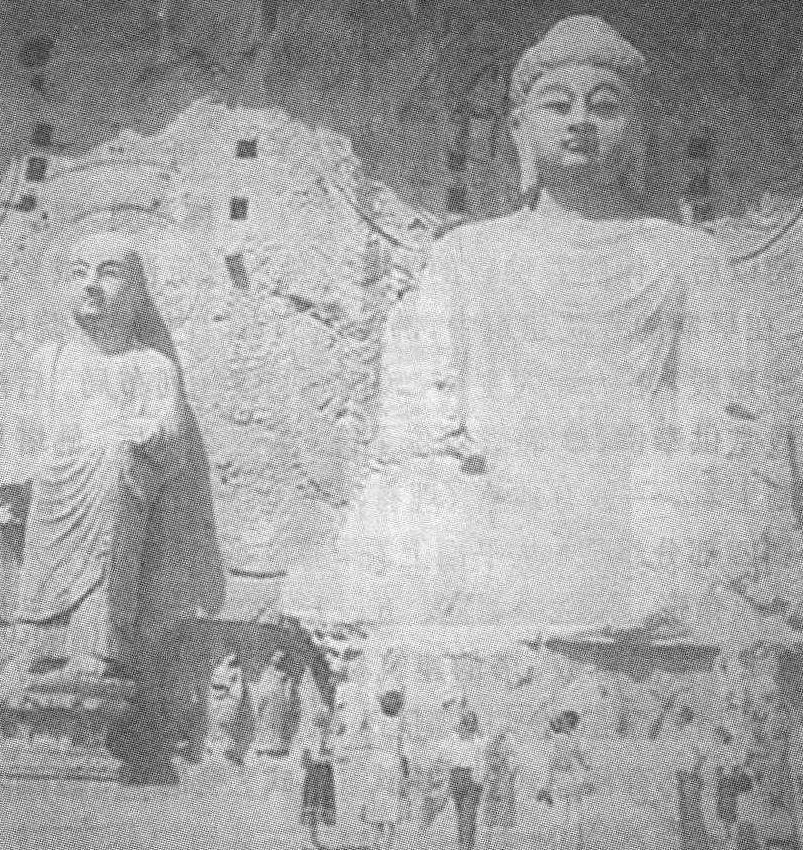

中国著名石窟。又名伊阙石窟。全国重点文物保护单位。位于河南省洛阳市南二十五里的伊水入口处两岸。西崖叫龙门山,又叫西山,主要是北朝石窟群。东崖叫香山,主要是唐代石窟群。始建于北魏景明元年(500),其后东魏、西魏、北齐、北周、隋、唐续有兴建,五代、北宋、元、明、清亦有零星开凿。现存石窟一千三百五十二个,龛七百五十八个,造像九万七千余尊,造像题记及其它碑碣三千六百块左右,佛塔四十余座。北朝作品约占百分之三十,唐代约占百分之六十,其余各时代约占百分之十。主要石窟大都在西崖。窟中以北魏开凿的古阳洞、宾阳洞和唐代奉先寺中大卢舍那佛龛最著名。雕刻刀法精致,造像表情生动。题记不仅具有较高的史料价值,其中许多为书法艺术之珍品。千多年来,破坏严重。特别是近代,比较精美的佛像,十之八九为帝国主义分子盗窃。(参考图262)

- august first(ba yi)film studio是什么意思

- augustine of canterbury,st是什么意思

- augustine of hippo,st是什么意思

- augustin saint 奥古斯丁,圣是什么意思

- augustus是什么意思

- augustus ⅰ是什么意思

- augustus ⅱ是什么意思

- auitism是什么意思

- auius persius flaecus是什么意思

- auk是什么意思

- aukthya是什么意思

- aula是什么意思

- auld是什么意思

- aulic是什么意思

- aulnay-sous-bois 奥尔内苏布瓦是什么意思

- aulne 奥讷河是什么意思

- au lo是什么意思

- aum是什么意思

- aumale henri d′ orléans, duc d′ 奥马尔是什么意思

- aum shinrikyo是什么意思

- aun是什么意思

- aunchiant是什么意思

- aunchient是什么意思

- aung san是什么意思

- aunis 欧尼斯是什么意思

- aunt是什么意思

- aupair是什么意思

- aupamya是什么意思

- auparavant是什么意思

- auprès是什么意思

- aura是什么意思

- aural是什么意思

- aurangabad是什么意思

- aurangabad caves是什么意思

- aurangzeb是什么意思

- aurangzeb 奥朗则布是什么意思

- aurangzeb(或 aurangzib)是什么意思

- aurasa是什么意思

- aurasika是什么意思

- aurat是什么意思

- aura tang是什么意思

- aureate是什么意思

- aurei是什么意思

- aurelianus,lucius domitius是什么意思

- aureola是什么意思

- auric是什么意思

- auric georges 奥里克是什么意思

- auricle是什么意思

- auricula是什么意思

- auricular是什么意思

- auric,georges是什么意思

- auriga是什么意思

- aurignacian是什么意思

- aurillac 欧里亚克是什么意思

- auriol vincent 奥里奥尔是什么意思

- auriol,vincent是什么意思

- aurobindo asram是什么意思

- aurobindo ghose是什么意思

- aurobindo ,ghose是什么意思

- aurobindo,rabindrer laho namaskar’(accept rabindra’s salution)是什么意思