龍龍(龙)Lóng

现行较常见姓氏。分布很广: 今北京,河北之尚义,山东之淄博、平邑、龙口,湖北之监利,湖南之吉首、古丈、凤凰、花垣,江西之金溪,广西之田林,云南之泸水、陇川,四川之合江等地均有分布。汉、满、蒙、壮、苗、瑶、彝、白、侗、水、土家、布依、纳西、哈尼等多个民族有此姓。《郑通志》、《清通志》 之 《氏族略》 亦俱收载。其源不一:

❶郑樵注云: “ (龙),舜臣也。龙为纳言,子孙以名为氏。”(按:“纳言”,古代官名,掌宣达帝命;龙,人名,合而为 “纳言龙”。其后以龙为氏;)

❷又云: “又,董父,己姓,以能畜龙,故赐氏豢龙氏 (按: 或云为‘御龙氏’。) 今望出天水、武陵。” 《姓氏词典》 据《姓氏考略》 注云: “源于御龙氏。刘累事夏王孔甲,学扰龙于豢龙氏,夏后氏嘉之,赐氏御龙。”

❸ 《姓氏考略》注引 《华阳国志》 云: “牂牁大姓有龙氏。”“牂牁,音zànggē,古有牂牁郡,领有今贵州之大部、广西西北部和云南东部,治所在今贵州凯里西北。”

❹又据《北史》 注云: “且弥王、焉耆国王均龙姓。”“且弥”,音jūmí,古西域城市国家,地在今新疆鄯善县; “焉耆”,音yānpéng,古西域国名,地在今新疆焉耆回族自治县。

❺壮族之龙姓,“可能源于古代崇拜‘蛟龙’ (鳄鱼)” 而得姓。

❻苗族之龙姓,“则为隆姓变换而得, 谓之 ‘小隆’、 ‘大龙’。” 又, 或为𫜥姓所改。《中文大字典》 注 “𫜥” 引陈鼎 《滇黔土司婚礼记》 云: “‘𫜥氏, 滇黔苗族, 其先在周为汉上诸姬。楚灭宋、 蔡、 罗、 𫜥四国, 俘其宗室, 放之南徼, 遂为苗’。三国时, 𫜥氏伯仲从诸葛武侯平南蛮有功,兄为滇东王,去 ‘鸟’ 而为 ‘龙’ 氏。”

❼普米族之龙氏,来自 “巴落瓦支” 姓。

❽彝族之龙氏,则“系烈显(用长筏渡江之家)” 之分族。注

❺——

❽均见 《中国人的姓名》。

秦代有龙且; 汉代有龙述,零陵太守; 宋代有龙章、龙升、龙太初; 清代有龙为霖。

龍lóng

❶傳説中一種有鱗有鬚,能興雲作雨的神異動物。張衡《南都賦》:“追水豹兮鞭蝄蜽,憚夔龍兮怖蛟螭。”

❷喻皇帝。見“龍興❶”、“龍飛鳳翔”。

❸喻圣賢。《漢書》班固《幽通賦》:“登孔顥而上下兮,緯群龍之所經。”

❹高駿的馬。班固《東都賦》:“登玉輅,乘時龍。”

❺星宿名。東方蒼龍七宿的統稱。見“龍狵”。

❻歲星紀年,卯年爲龍。見“龍虎”。

❼指乾卦之六爻。《漢書》揚雄《河東賦》:“建乾坤之貞兆兮,將悉總之以群龍。”顏師古注引張晏曰:“乾六爻悉稱龍也”

❽“襲”的假借字。穿衣。揚雄《蜀都賦》:“瀝豫齊戒,龍明衣。”

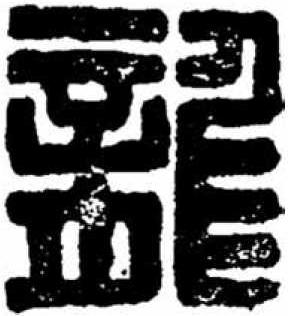

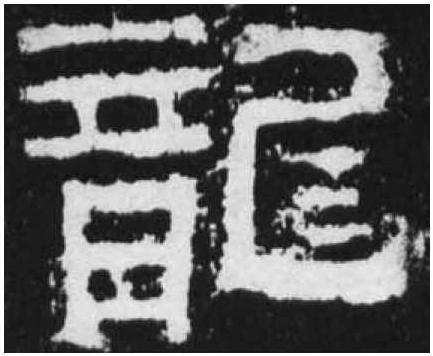

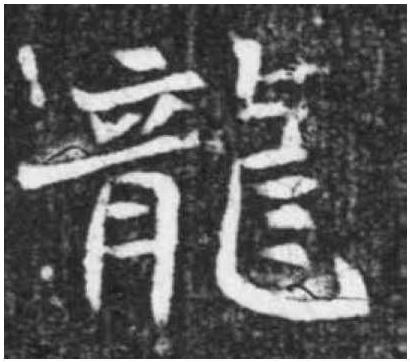

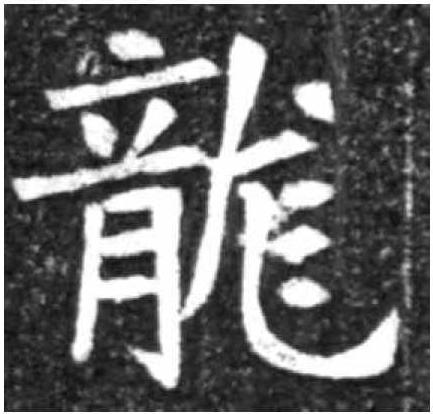

龍

“龙”的繁体字。

龍

“龙”的繁体字。

龍

“龙”的繁体字。

龍

“龙”的繁体字。

〗、高明明城〖

〗、高明明城〖 〗、南海沙头〖

〗、南海沙头〖 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

龍龙

(4次) 古代神话传说中的一种有鳞有角有须,能兴云作雨,能飞能潜的神异动物。驾八~之蜿蜿兮《离》 驾两~兮骖螭《歌·河》 驾八~之婉婉兮《远》

❷指龙车。乘~兮辚辚《歌·大》

龍

❶寵也。《詩經·周頌·酌》: “我龍受之,蹻蹻王之造,載用有嗣。” 毛傳:“龍,和也。” 鄭玄箋: “龍,寵也。” 《詩經·商頌·長發》: “受小共大共,爲下國駿庬,何天之龍。” 毛傳: “龍,和也。”鄭玄箋: “龍,當作寵,寵,榮名之謂。”陸德明《經典釋文》。”

❷駹也。《周禮·春官·巾車》: “革路,龍勒,條纓五就,建大白以即戎,以封四衛。” 鄭玄注:“龍,駹也。” 陸德明 《經典釋文》: “龍,如字;駹,音尨。” 《周禮·冬官·玉人》:“天子用純,上公用龍,侯用瓚,伯用將。” 鄭玄注: “龍,當爲尨,尨,雜色。”陸德明 《經典釋文》: “龍,莫江反。”

❸馬八尺以上爲龍。《儀禮·覲禮》: “天子乘龍,載大旂。”鄭玄注: “馬八尺以上爲龍。” 《禮記·月令》: “天子居青陽左个,乘鸞路,駕倉龍。” 鄭玄注: “馬八尺以上爲龍。”

❹讀爲“尨”。《易·説卦傳》: “爲龍。” 鄭玄注: “龍,讀爲尨。”(《鄭氏佚書》)

❺角亢也。《春秋傳服氏注二》: “龍見而雩。” 注: “龍,角亢也。”(《鄭氏佚書》)

高八尺以上的馬。《周禮·夏官·庾人》:“馬八尺以上爲龍。”《禮記·月令》“駕蒼龍”鄭玄注:“馬八尺以上爲龍。”

即蒼龍。

不純之玉。《周禮·考工記·玉人》:“天子用全,上公用龍,侯用瓚,伯用將。”鄭玄注:“龍、瓚、將,皆雜名也。賈公彦疏:“雜名者,謂玉之雜名,此亦含雜色。”

神話傳說中的一種神靈動物。爲有鱗動物之首,長身,有爪,大小長短可變。卵生,千年蜕皮。司水,能興雲雨。或居天上,或居水中,能飛於天,能潛於淵,能變他物,或隱或現。色有多種,黄龍爲長。神人常有乘御之者。古以之爲帝王之象徵。甲骨卜辭中已有“龍”字。《說文·龍部》:“龍,鱗蟲之長。能幽能明,能細能巨,能短能長。春分而登天,秋分而潛淵。”《易·乾》:“飛龍在天。”又《乾文言》:“雲從龍。”《管子·水地》:“龍生於水,被五色而游,故神。欲小則化如蠶蠋,欲大則藏於天下,欲尚則凌於雲氣,欲下則入於深泉,變化無日,上下無時,謂之神。”《吕氏春秋·召類》:“以龍致雨,以形逐影。”高誘注:“龍,水物也,故致雨。”《韓非子·說難》:“夫龍之爲蟲也,柔可狎而騎也,然其喉下有逆鱗徑尺,若人有嬰之者則必殺人。”梁啟雄解:“《大戴禮》:‘有鱗之蟲三百六十,而蛟龍爲之長。’這是龍稱爲蟲的古說。”陳奇猷集釋:“《左昭二十九年傳》:‘蟲莫知於龍’,是龍爲蟲類,乃先秦舊說。”《淮南子·天文訓》:“龍舉而景雲屬。”又《說林訓》:“人不見龍之飛,舉而能高者,風雨奉之。”

龍

(《漢代畫像石刻》)

堪輿家對山脈的稱謂。《周易陰陽宅》:“龍者何? 山脈也。山脈何以龍名? 蓋因龍夭矯活潑,變化莫測,忽隱忽現,忽大忽小,忽東忽西,忽而潛藏深淵,忽而飛騰雲霄,忽而現首不現尾,忽而興雲布雨。而山脈亦然,踊躍奔騰,散聚無定,或起或伏,或高或低,或轉或折,或則逶迤千里,或則布分支片,或則穿田而過水,或則截斷而另起。龍不易令人全見,而山脈過峽處亦必有掩護;龍有齶角頸眼,而地之將結處亦必有砂案;山脈之結美穴亦猶龍之得明珠,二者無一不相類似,用是以龍定名。山脈直呼之曰龍脈,遂爲萬古不易之名稱。”

古代傳說中一種神異的動物,善變化,能興雲雨,利萬物,爲鱗蟲之長。佛教經師譯梵語“那伽”爲龍,屬天龍八部,爲護持佛法的鱗蟲之長,與中國的龍的傳說相似。《長阿含經》卷十八:“此閻浮提所有龍王盡有三患。一者諸龍皆被熱風熱沙著身,燒其皮肉及燒骨髓,以爲苦惱。唯阿耨達龍無有此患。二者舉閻浮提所有龍宫,惡風暴起,吹其宫内,失寳飾衣,龍身自現,以爲苦惱。唯阿耨達龍無如是患。三者舉閻浮提所有龍王各在宫中娱樂時,金翅大鳥入宫博撮,或始方便欲取龍食,諸龍怖懼,常懷熱惱。唯阿耨達龍無如是患。”宋·慈云《天竺别集》卷上:“天龍,一鱗蟲耳,得一渧之水,散六虚以爲洪流。”

龍long

FD88

“龙”的繁体。

龍lóng

L214

“龙”的繁体。

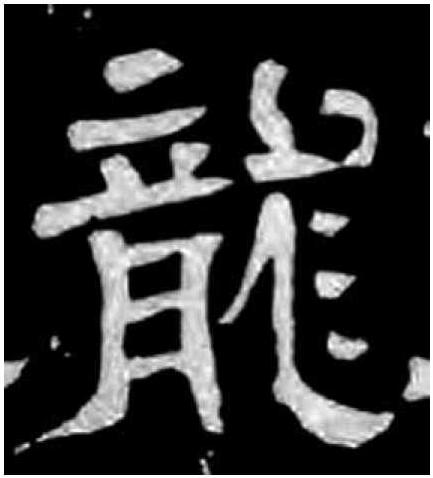

龍

龍,甲骨文作

,金文作

,金文作

,小篆作

,小篆作 。

。

象形,傳説中的神異動物,具有帶角、巨口、長身等特點。“口” 形後世訛變作 “肉”,今體從之。古人視龍爲神靈動物,因以喻天子或英才。文獻或通“壟”。卜辭或用爲方國名、水名等。銘文或指龍形物,或用作人名,或通“寵”。

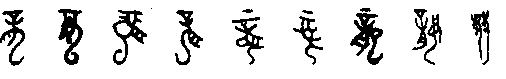

楚簡帛文作 ,沿襲古體。秦簡牘文作

,沿襲古體。秦簡牘文作 ,古隸典型。

,古隸典型。

龍(lónɡ)

“.jpg) ,鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊。从肉,飞之形,童省声。凡龍之属皆从龍。”(力钟切)

,鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊。从肉,飞之形,童省声。凡龍之属皆从龍。”(力钟切)

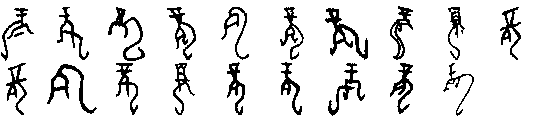

龍是个象形字。甲骨文作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 等,上面象头,下面象巨口,右边象身子;象龍飞腾之形。金文作

等,上面象头,下面象巨口,右边象身子;象龍飞腾之形。金文作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 。许慎根据讹变的字形,误析为“从肉,飞之形,童省声”。古代遇到旱灾往往作土龍以求雨。《山海经·大荒东经》:“旱而为应龍之状,乃得大雨。”卜辞亦有:“其作土龍于凡田,又(有)雨?”(《合》29990)[1]龍是传说中能兴风作雨的神奇动物。《说苑·辨物》:“神龍能为高,能为下;能为大,能为小;能为幽,能为明;能为短,能为长。”汉代对龍的神异之说已经盛行。在近年来的考古发现中,陆续见到距今五千到八千年前的龍的图案和玉雕。《左传·昭公二十九年》:“古者畜龍,故国有豢龍氏,有御龍氏。”龍在古代封建社会中被当成是权力和尊贵的象征,如龍袍、龍颜、龍床等。而从龍得声的龏、寵、蘢、隴、龐、壟等也含有尊宠、高大之义。

。许慎根据讹变的字形,误析为“从肉,飞之形,童省声”。古代遇到旱灾往往作土龍以求雨。《山海经·大荒东经》:“旱而为应龍之状,乃得大雨。”卜辞亦有:“其作土龍于凡田,又(有)雨?”(《合》29990)[1]龍是传说中能兴风作雨的神奇动物。《说苑·辨物》:“神龍能为高,能为下;能为大,能为小;能为幽,能为明;能为短,能为长。”汉代对龍的神异之说已经盛行。在近年来的考古发现中,陆续见到距今五千到八千年前的龍的图案和玉雕。《左传·昭公二十九年》:“古者畜龍,故国有豢龍氏,有御龍氏。”龍在古代封建社会中被当成是权力和尊贵的象征,如龍袍、龍颜、龍床等。而从龍得声的龏、寵、蘢、隴、龐、壟等也含有尊宠、高大之义。

龍部有四个属字。如“龕”字下云:“龍皃。从龍,合声。”

龍( )

)

甲骨文合集27021,殷

……龍……田又雨。

按: 象爬蟲卷體,張口,頭上有辛狀角之形。

甲骨文合集9552,殷

乙未卜, 貞黍在龍囿 , 受㞢年。

, 受㞢年。

甲骨文合集13002,殷

乙未卜,龍亡其雨。

龍爵, 殷周金文集成7532, 殷

龍爵, 殷周金文集成7532, 殷 龍。

龍。

子龍壺,殷周金文集成9485,殷

子龍。

古陶文彙編1.104,殷

龍。

龍鼎,殷周金文集成1119,殷或西周早期

龍。

作龍母尊,殷周金文集成5809,西周早期

乍(作)龍母彝。

龍作旅彝甗,殷周金文集成861,西周早期

龍乍(作)(旅)彝。

昶仲無龍匜,殷周金文集成10249,西周晚期

昶中(仲)無龍乍(作) (寶)也(匜)。

(寶)也(匜)。

按: 張口之形變異爲“肉”。

樊夫人龍嬴匜,殷周金文集成10209,春秋早期

樊夫人龍嬴自乍(作)行也(匜)。

昶仲鬲,殷周金文集成714,春秋早期

昶中(仲)無龍乍(作) (寶)鼎。

(寶)鼎。

昶仲鬲,殷周金文集成713,春秋早期

昶中(仲)無龍乍(作) (寶)鼎。

(寶)鼎。

昶仲無龍匕,殷周金文集成970,春秋

昶中(仲)無龍。

郾客問量,殷周金文集成10373,戰國 (鑄)廿金龍。

(鑄)廿金龍。

古璽彙編538,戰國

王龍。

按: “巳”形加飾筆。

古璽彙編1050,戰國

肖龍。

郭店楚墓竹簡·性自命出28,戰國

凡古樂龍心,  (嗌〔益〕)樂龍指, 皆

(嗌〔益〕)樂龍指, 皆 (教)亓(其)人者也。

(教)亓(其)人者也。

上海博物館藏戰國楚竹書四·柬大王泊旱15,戰國 (相)

(相) (徙)、 中

(徙)、 中 (余)與五連少(小)子及龍(寵)臣皆逗(屬),母(毋)敢

(余)與五連少(小)子及龍(寵)臣皆逗(屬),母(毋)敢 (執)

(執) (操)

(操) (笠)。

(笠)。

睡虎地秦墓竹簡·日書乙種65,戰國至秦

五穀龍日,子麥、丑黍、寅稷、辰麻、申戌叔(菽)、壬辰瓜、癸亥葵。

馬王堆漢墓帛書·戰國縱横家書,西漢

左師觸龍曰……

漢印文字徵

臣龍。

漢印文字徵

馮龍之印。

漢印文字徵

和龍。

漢印文字徵

劉龍。

漢印文字徵

劉龍印信。

漢印文字徵

龍審印。

肥致碑,東漢

所有神仙退泰,穆若潛龍。

按: “巳”形與飾筆訛變爲“尨”。

蕩陰令張遷碑陽,東漢

焕知其祖,高帝龍興。

魯相韓敕造孔廟禮器碑陽,東漢

惟永壽二年,青龍在涒嘆。

賈充妻郭槐柩記,晉

青龍五年,應期誕生。

李蕤墓誌,北魏

魏故假節龍驤將軍。

按: 尨形省爲“尤”。

元秀墓誌,北魏

方騁長衢,剋隆茂績,逸驥未驂,龍駕巳夕。

郭顯墓誌,北魏

息金龍。

郭顯墓誌,北魏

次息女景妃,適楊康,生龍。

按: 以上二字同出於郭顯墓誌,形體各異。

元悌墓誌,北魏

信可以兩堯年之一足,九漢世之八龍。

淨智塔銘,東魏

降龍緯神,伏虎證道。

按: 从帝。因後世“龍”專用於帝王,故以此表意。

道明墓誌,北齊

靈養八龍,莫適與過。

段威墓誌,隋

燕山瀚海之地,宣以華風; 龍庭蹛林之長,展其蕃敬。

龍藏寺碑額,隋

恒州刾史鄂國公爲國勸造龍藏寺碑。

鄭遘墓誌,唐

雖則詞媿雕龍。

《説文》: “龍,鱗蟲之長。能幽能明,能細能巨,能短能長; 春分而登天,秋分而潛淵。从肉,飛之形,童省聲。”

甲骨文象爬蟲卷體、張口、頭上有辛狀角之形。金文因襲,張口之形或變異爲“肉”,或从巳表意。戰國文字“巳”多增飾筆,或三筆,或兩筆。楷字,“巳”與飾筆訛變爲 “尨”。石刻文字有从帝之形,蓋因秦漢之後“龍”專用于帝王。

“龍” 卜辭中多用於方國名,如 《甲骨文合集》 6476 “貞王叀龍方伐”。金文多用爲人名。後世文獻多用其本義。

龍 (lóng)

(lóng)

“ ”象其形。从肉,童省聲。

”象其形。从肉,童省聲。

【按】龍,古文作 、

、 、

、 、

、 ,正象龍側身正視之形。

,正象龍側身正視之形。

*龍liewng

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  ,鱗蟲之長。能幽能明,能細能巨,能短能長。春分而登天,秋分而潛淵。从肉。

,鱗蟲之長。能幽能明,能細能巨,能短能長。春分而登天,秋分而潛淵。从肉。 , 肉飛之形。 童省聲。 凡龍之屬皆从龍。(十一篇下)

, 肉飛之形。 童省聲。 凡龍之屬皆从龍。(十一篇下)

象形,大致是揚子鱷,銅銘有獲龍,《左傳》也有龍見于淵的記載。最早形象見於六千多年前河南濮陽西水坡墓葬的貝龍圖案。

- 名家随笔选是什么意思

- 名宾是什么意思

- 名宿是什么意思

- 名實是什么意思

- 名寺是什么意思

- 名导是什么意思

- 名将是什么意思

- 名将垂青史 寒窑传至今是什么意思

- 名将录是什么意思

- 名将晚谬是什么意思

- 名将用兵,莫不以安民爱民为本是什么意思

- 名小吃是什么意思

- 名山是什么意思

- 名山业是什么意思

- 名山之藏是什么意思

- 名山事业是什么意思

- 名山元有佳处。是什么意思

- 名山全集是什么意思

- 名山县是什么意思

- 名山县志是什么意思

- 名山县(蒙阳镇)是什么意思

- 名山堂是什么意思

- 名山大是什么意思

- 名山大刹是什么意思

- 名山大川是什么意思

- 名山大德是什么意思

- 名山大泽是什么意思

- 名山小论序是什么意思

- 名山巨构是什么意思

- 名山洞天福地记是什么意思

- 名山游记是什么意思

- 名山游记八种是什么意思

- 名山游遍归。是什么意思

- 名山石室是什么意思

- 名山胜境是什么意思

- 名山胜川是什么意思

- 名山胜概记是什么意思

- 名山胜水是什么意思

- 名山藏是什么意思

- 名山藏副本初集是什么意思

- 名山藏文是什么意思

- 名山记是什么意思

- 名山许游未许画,画必似之山必怪。变幻神奇懵懂间,不似之似当下释。是什么意思

- 名山诗话是什么意思

- 名山话是什么意思

- 名山身后是什么意思

- 名岂文章著,官因老病休。是什么意思

- 名岂文章著,官因老病休。 飘飘何所似,天地一沙鸥。是什么意思

- 名岂文章著,官应老病休。是什么意思

- 名川是什么意思

- 名州镇是什么意思

- 名工是什么意思

- 名师是什么意思

- 名师出高徒是什么意思

- 名师手下出高徒是什么意思

- 名师读意林是什么意思

- 名师门下,人才济济或人才辈出是什么意思

- 名师高徒是什么意思

- 名帖是什么意思

- 名帖儿要正,脚跟儿要稳是什么意思