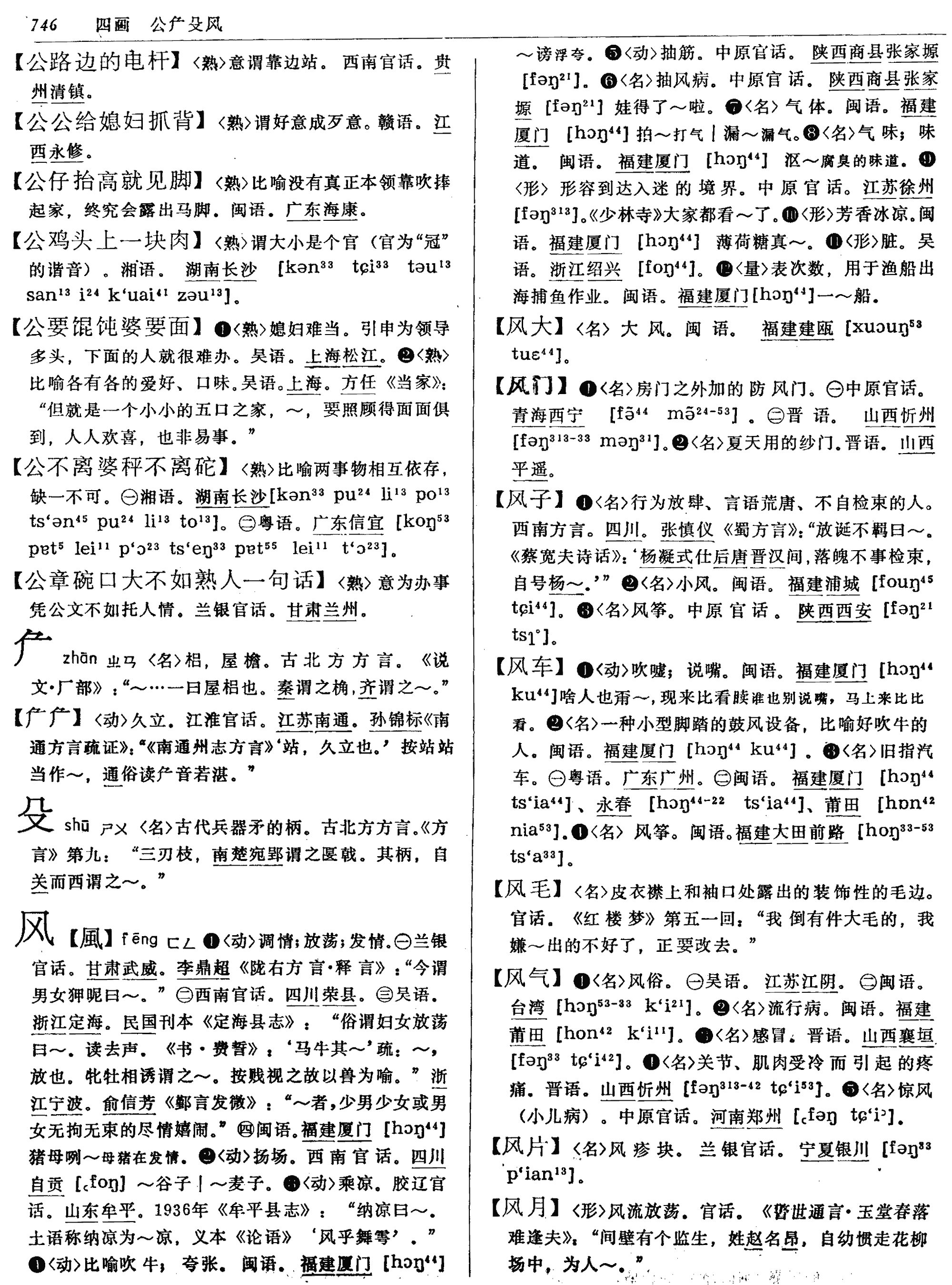

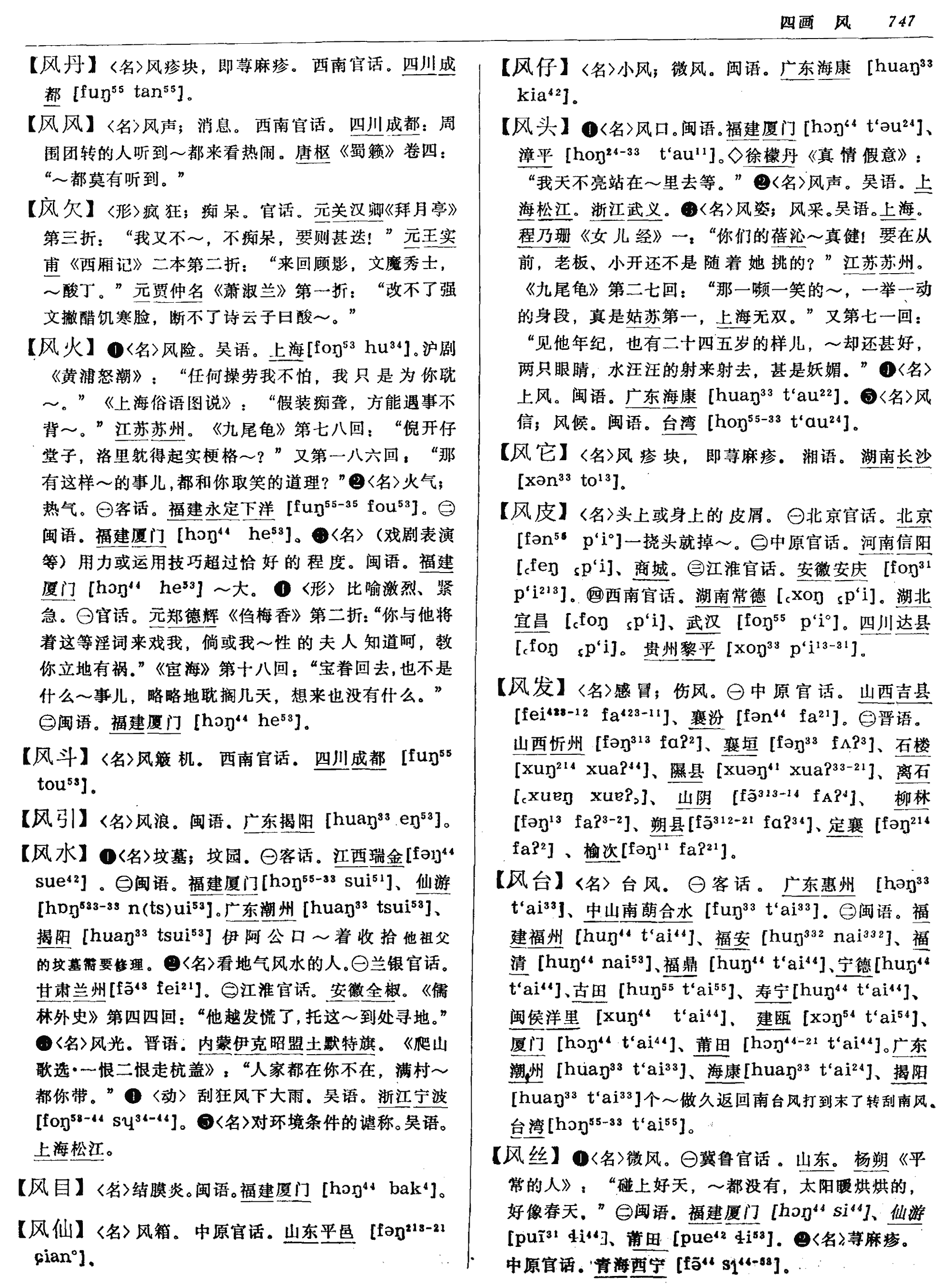

风门fēng mén

犹风穴。杜甫《热》之二:想见阴宫雪,风门飒踏开。

风门

凡头风眩运,手足麻痹,胃脘发痛,心腹满闷,按如水声,可用独圣散吐之。吐讫,可用清上辛凉之药。仲景曰:此寒痰结在胸中而致然也。

凡痫病至于呆证者,用三圣散吐之,于暖室中勿令透风,可以汗、下、吐三法俱行;次服通圣散,百余日则愈矣。

凡雷头懒干,俗呼之谬名也。此疾胸中有寒痰,由多沐之所致也。可以茶调散,吐讫三二升;次用神芎丸,下讫三五行;然后服愈风饼子则愈矣。此雷头者,是头上有赤肿结核或如酸枣状,可用?针出血则愈。

凡赤目经年不愈,是谓头风所注,更加头痛,可用独圣散吐之;次服洗心散、八正散之类。赤目肿作,是足厥阴肝经有热,用利小便、泻肝经、除风热之寒药则愈矣。

凡风冲泣下,俗呼为冷泪者,谬也。《内经》曰:太阳不能禁固,因风冲于外,火焚于内,风热相搏,由此泣下。《内经》曰:热则五液皆出。热甚则泪出,治之以贝母一枚,白腻者佳,胡椒七枚,不犯铜铁,研细点之,临卧。治法曰:风宜辛散,寒宜甘发。气遇寒则凝,血得热则散。

凡诸痰在于膈上,使头目不能清利,涕唾稠黏或咳嗽喘满,时发潮热,可用独圣散吐之;次服搜风丸之类。《内经》曰:所谓流湿润燥之义也。

凡冒风、时气、温病、伤寒,三日已里,头痛,身热,恶寒。可用通圣散、益元散各五七钱,水一大碗,入生姜十余片,连须葱白十余茎,豆豉一撮,同煎三五沸,去滓,先服多半;良久,以钗子探于咽中,吐了,不得漱口;次用少半投之,更用酸辛葱醋汤投之;衣被盖覆,汗出则解。夫扰攘之世,常与《内经》岁火太过同法。岁火太过,炎暑流行,火气大剧,金肺受邪,上应荧惑,大而明显。若用辛凉之剂解之,万举万全。人民安静,则便同水化,可以升麻汤、葛根汤、败毒散辛温之剂解之。虽有潮热,亦无加害。亦可加豆豉、葱白,上涌而表汗自出。《内经》曰:因其轻而扬之。扬者,发扬也。吐、汗所以发寒热之邪也。吐、汗之后,必大将息,旬日之后,其邪不复[2]作也。

凡大人、小儿,风、湿、寒三气合而为痹及手足麻痹不仁。《内经》曰:荣虚卫实。皮肤不仁,痹而不知痒痛,可用蔚金散吐之;次服导水丸,轻寒之药泄之;泄讫,次以辛温之剂,发散汗出。后常服当归、芍药、乌、附行经和血之药则愈矣。

凡风蛀牙疼久不愈者,用针签巴豆一枚,以灯燎之,烟尽存性,于牙根盘上熏之则愈。

凡泄泻米谷不化,日夜无度,腹中雷鸣,下利完谷,可用导水丸、禹功散泄之。或病人老弱气虚,可用无忧散泄之。再观病势强弱,候一二[3],可服胃风汤以治其风。如不愈者,更服桂枝麻黄汤,汗之则愈。《内经》曰:夫风之中为肠风飧泄。启玄子云:风入胃中,上熏于胃,故食不化而下泄。又云:暮食不化为飧泄。又《经》云:春伤于风,夏为飧泄。故风宜出汗。肠中鸣者,风以动之,动而有声。慎不可用罂粟、豆蔻、干姜太燥之药。病渐者燥之,去其湿则愈。病甚者攻之,不动反能为害。《经》曰:其减则渐,其加则甚。可用五苓散去猪苓,加人参散服之。

凡富贵膏粱之家病疟,或间日,或频日发,或热多寒少,或寒多热少,宜大柴胡汤,下过三五行;次服白虎汤或玉露散、桂苓甘露散之类。如不愈者,是积热太甚,以神芎、三花神祐丸、调胃承气汤等,大作剂料下之;下后以长流水煎五苓散服之。或服小柴胡亦可。或先以常山散吐之,后服凉膈、白虎之类必愈矣。大忌发热之物,猪、鸡、鱼、兔、五辛之物,犯之则再发也。

凡田野贫寒之家病疟,为饮食粗粝,衣服寒薄,劳力动作,不与膏粱同法。临发日,可用野夫多效方中温脾散治之。如不愈,服辰砂丹治之,必愈矣。如吃罢此药,以长流水煎白虎汤服之,不服食热物,为疟疾是伤暑伏热故也。《内经》曰:夏伤于暑,秋必病疟。

凡男子妇人,骨蒸热发,皮肤枯干,痰唾稠黏,四肢疼痛,面赤唇焦,盗汗烦躁,睡卧不安,或时喘嗽,饮食无味,困弱无力,虚汗黄瘦等证,《内经》曰男子因精不足,女子因血不流,而得此证。可以茶调散,轻涌讫,次以导水丸、禹功散,轻泻三五行;后服柴胡饮子、桂苓甘露散、犀角散之类。大搜风丸、白术丸、调中汤、木香槟榔丸、人参散,量虚实选而用之。或咯血、便血、诸亡血者,并不宜吐,不可不知。慎勿服峻热姜、附之药。若服之,饮食难进,肌肉消减,转加危笃。五劳之病,今人不明发表攻里,遂误至此。大忌暑月于手腕、足踝上著灸。以其手足者,诸阳之表起于五指之外。《内经》曰:诸阳发四肢。此穴皆是浅薄之处,灸疮最难痊也。及胸穴、中脘、脐下、背俞、三里等穴,或有灸数百壮者,加以燔针,略无寸效,病人反受苦楚,可不思之?劳疾多馋所思之物,但可食者,宜照《食疗本草》而与。菠菜、葵羹,冰水凉物,慎不可禁。且因水谷入胃,脉道乃行也。若遇禁则胃口闭而形体渐瘦而脉大,乃死之候也。诸劳皆傚此。

凡病人虚劳,多日无力,别无热证者,宜补之,可用无比山药丸则愈矣。

凡痔漏肿痛,《内经》曰:因而大饱,筋脉横解,肠癖[4]为痔。而不愈,变为漏。痔与漏,其治同法。《至真要大论》云:太阳之胜,凝凛[5]且至,非时水冰,痔疟取法。注云:水气太胜,阳火不行,此言阳火畏水郁而为痔。又少阴之复,疿疹疮疡,痈疽痤痔。注云:火气内蒸,金气外拒,阳热内郁,故为疿疹疮疡。疹甚亦为疮也。热少则外生痹疹,热多则内结痈痤。小肠有热,则中外为痔。其热复之变,皆病于身后及外侧也。又《灵枢》云:太阳经虚则为痔、疟、癫疾。盖水虚则火所乘故也。可先用导水丸、禹功散;泻讫,次服枳壳丸、木香槟榔丸;更以葵羹、菠菜,通利肠胃。大忌房室、鸡、鱼、酒、醋、辛热之物。

凡富贵之人痰嗽,多是厚味所致。《内经》云:所谓味厚则发热。可服通圣散加半夏以止嗽;更服人参半夏丸以化痰坠涎、止嗽定喘。贫乏之人,多感风冷寒湿。《内经》曰:秋伤于湿,冬生咳嗽。可服宁神散、宁肺散加白术之类。若咳极面赤,烦冤半晌者,此火化乘肺也。宜详辨之。

凡大人、小儿,病沙石淋及五种淋涩癃闭并脐腹痛,益元散主之,以长流水调下。盖因热在膀胱,燥其津液,故俗谓冷淋者,天下之通弊也。五苓散减桂加益元散,名曰淡渗散。

凡两目暴赤痛者,肿不止,睛胀胬肉,结成翳膜,速宜用秆草,左右鼻窍内弹之,出血立愈。病甚,人囟上百会穴、攒竹、眉间皆可出血,则愈矣。口噙水,紧扣衣领,不可便喷水。候血尽,便吐了水。盖暴赤肿痛,肿乃龙火之疾,养成之热也。《难经》曰:目得血而能视。不得已而用之。血化泪,痛而所出。《经》曰:本病相传,先以治其气。急则治其标,缓则治其本。

又一法:两目赤肿,发痛不止,用长流水煎盐汤吐之;次服神芎丸、四物汤之类。《经》曰:暴病暴死,皆属于火也。又曰:治病有缓急,急则治其标,缓则治其本。标者,赤肿也;本者,火热也。盐汤咸寒,所以制火。两目赤肿,痛不能开者,以青金散鼻内滴之嚏之,真气上涌,邪气自出矣。

凡大人、小儿,口疮唇紧,用酸浆水洗去白痂,临卧贴赴筵散。如不愈,贴铅白霜散,必愈矣。

凡妇人男子,喉闭肿痛不能言者,刺两手大拇指爪甲如韭叶,少商井穴也。以䤵针浅刺去血,立愈。如不愈,以温血汤口中含漱,是以热导热之法也。

凡头肿痛,瘰疬及胸臆胠胁之间,或有疮痂肿核不消及脓水不止,可用沧盐一二两,炒过,以长流水一大碗煎之,放温,作三五次顿服讫;良久,于咽喉中以钗股探引吐之,去冷痰三二升;次服和血通经之药。《内经》曰:咸味涌泄为阴。《铜人》记:少阳起于目锐眦,行耳后,下胁肋,过期门。瘰疬、结核、马刀挟瘿,足少阳胆经多气少血之病也。

凡瘿袋胀闷,《养生论》云:两山挟水,其人多瘿疾。土厚水深,其人多瘿。地势使然也。此可服人参化瘿丹自消。瘿药多用海藻、海带,味属咸寒。

凡背疮初发,便可用藏用丸、玉烛散,大作剂料,下脏腑一二十行;次用䤵针于肿焮处,循红晕周匝内,密刺三层,出血尽,以温软帛拭去血。甚者,百会、委中皆出;后用阳起散敷之。不可便服十味内托散,其中犯官桂,更用酒煎。男子以背为阳,更以热投热,无乃太热乎。

凡便痈者,谬名也,乃男子血疝也,《难》《素》所不载。然而是厥阴肝之经络,是血流行之道路也。冲脉、任脉、督脉,亦属肝经之旁络也。《难经》曰:男子七疝。血疝者,乃七疝之一也。治以导水丸、桃仁承气汤或抵当汤,投之同瘀血法。聚而不散,可以大作剂料,大泻一二十行;次以玉烛散,和血通经之类是也。世人多用大黄、牡蛎,间有不愈者,是不知和血通经之道也。

凡下疳久不愈者,俗呼曰臊疳。可以导水丸、禹功散,先泻肝经,讫以木香散敷之,日上三两度;后服淡粥一二日止。

凡一切恶疮久不愈者,以木香槟榔散贴之则愈矣。

凡男子妇人咳逆,俗呼曰吃忒,乃阴阳不和之故。火欲上行,为寒所抑,寒不胜火,故作凝滞之声。伤寒亦有此证,并宜既济散治之。

风门

防风天麻散

防风 天麻 川芎 羌活 白芷 草乌头 荆芥 当归

上为末,热酒化蜜少许,调药半钱,加至一钱,少时觉药行,微麻为度。如作丸,炼蜜和弹子大。热酒化下一丸,或半丸。

防风汤

防风 麻黄 独活 秦艽

上为粗末,入半夏片子,令搅匀,每服四钱,水二中盏,入生姜七片,煎至一盏,去滓,取清汁六分,入麝香少许,带热食后服。

祛风丸

川乌

上为细末,药末一两,用蒸豆粉一两,以白面二两,滴水和丸,如桐子大,阴干。细嚼,茶清下三五丸至五七丸,食后。初服三丸,以渐加之。

排风汤

当归

上为粗末,每用三钱,水一盏半,入生姜四片,同煎至八分,去滓温服,不拘时候。

小续命汤

麻黄

上除附子、杏仁外,合捣为粗末,后入二味搅匀。每服三钱,水一盏半,生姜五片,煎至一盏,去滓,少热服,食后。

消风散

川芎 羌活

上为细末,每服二钱,茶清调下。

川芎散

川芎 荆芥 甘菊 薄荷 蝉壳 蔓精子

上为细末,茶酒任下三二钱,食后服。

搜风丸

人参 茯苓 南星

上为细末,与藏用丸末各中停,水丸,如豌豆大。每服三十丸,生姜汤送下。

当归川芎散

当归 川芎

上为细末,温水调下一二钱。

愈风饼子

川乌

上为细末,水浸,蒸饼为剂,捏作饼子。每服三五饼子,细嚼,茶酒送下,不计时候。

疏风丸

通圣散一料,加天麻、羌活、独活、细辛、甘菊、首乌

上为细末,炼蜜和丸,弹子大,朱砂为衣。每服一丸,细嚼,茶酒下。

通顶散

石膏 川芎 瓜蒂

上为细末,鼻内㗜之。

胃风汤

人参

上件各等份,为末。每服三钱,水一盏,入陈粟米煎,空心服之。

香芎散

香附子

上为细末,每服二钱,温酒、茶清调下,无时。

铁弹丸

地龙

上为末,糯粥丸,弹子大。每服一丸,生姜酒下。

〗。

〗。 〗。

〗。

风门

❶〈隐〉明清江湖诸行指口。见《新刻江湖切要·身体类》。

❷〈隐〉清末以来四川江湖诸行指以看风水为名,来骗人钱财的勾当。

风门;封门

◉ 风门fēnɡmén (~儿) 名 也叫“风门子”。冬天在房门外加设的挡风的门。〈例〉太冷了,关好~。

◉ 封门fēnɡ // mén 名

❶在门上贴封条,禁止开启。〈例〉查抄~/ 被官府封了门。

❷(~儿)把话说死不再改变;闭口不谈。〈例〉他没~,还可商量/ 几句话她就封了门了/ 他封了门,没法说下去。〈近〉封口。〈反〉开口。

❸ 方 旧俗家里死了长辈,用白纸把门联或门神像封起来。〈例〉那户人家封了门,有丧事,不便去打扰。

风门fēng mén

冬天在房门外加设的挡风的门:(代儒)把~推开一看,只见西北上一层层的黑云,渐渐往东南扑上来。(八九·1149)

亦稱“熱府”。足太陽膀胱經穴。在第二胸椎棘突下旁開一寸五分處。因其善治風疾,故名。其穴秦漢典籍已載,定名於晉,沿稱至今。《素問·水熱穴論》“大杼、膺俞、缺盆,背俞,此八者,以瀉胸中之熱也”王冰注:“背俞即風門熱府俞也,在第二椎下兩旁。”晉·皇甫謐《針灸甲乙經》卷三:“風門,一名熱府,在第二椎下,兩旁一寸五分,督脈足太陽之會。刺入五分,留五呼,灸三壯。”醫宗金鑒·刺灸心法要訣》:“風門主治易感風,風寒痰嗽吐血紅,兼治一切鼻中病,艾火多加嗅自通。”

风门fēng mén

明清以来江湖社会谓口。《新刻江湖切要·身体类》:“口: 风门。”又 《切口·星相》:“风门: 口也。”

风门fengmen

针灸穴名。出《司牧安骥集》。又称小风门穴。马位于耳根后下方,寰椎翼(伏兔骨)前缘的凹陷,距耳根3厘米,距鬣毛下缘6厘米处。牛在寰椎翼前缘约2厘米处。羊在耳后约1.5厘米处。猪位于耳根后下方,寰椎翼前缘下部与腮腺上角之间的凹陷中。左右侧各一穴。刺入头前斜肌内,有枕动、静脉和耳后神经分布。用圆利针或火针向后下方刺入,马、牛2.5~3厘米;羊1.5厘米;毫针斜向下方刺入,马、牛、猪3~6厘米,羊1~1.5厘米。有疏散风邪、祛风除湿功效。主治感冒、破伤风、猪中暑、羊偏头风、癫痫和牛风湿。马、牛取双侧风门可做头颈部、胸腹部多种针刺麻醉手术。

风门

❶经穴名,代号BL12。亦称风门热府,出《针灸甲乙经》,别名热府。属足太阳膀胱经,督脉、足太阳之会。位于背部第二胸椎棘突下旁开1.5寸处。布有第二、三胸神经后支的内侧皮支,深层为外侧支,并有第二肋间动、静脉后支的内侧支和颈横动脉降支通过。主治伤风咳嗽,头痛发热,胸背彻痛,项强,痈疽发背等。斜刺0.3~0.5寸。艾炷灸3~7壮;或艾条灸5~15分钟。

❷小儿面部望诊的部位,即耳屏间切迹相平处,相当于听会的部位。《厘正按摩要术》:“风门在耳前,少阳经所主,色黑则为寒为疝,色青则为燥为风。”

风门Fengmen

系足太阳膀胱经上的一个针灸穴位。取此穴时俯伏在第二胸椎棘突下,旁开1.5寸。施针略向脊椎斜刺0.5~1.2寸。主治感冒、支气管炎、支气管哮喘、腰背疼痛等。

风门

经穴名。别名“热府”。属足太阳膀胱经。位于第二胸椎棘突下,督脉旁开1.5寸分处。主治:伤风咳嗽,发热头痛,目眩,多涕,鼻塞,项强,胸背痛,发背痈疽等。斜刺0.5—0.8寸;可灸。

风门

足太阳膀胱经穴。取穴:在第二胸椎棘突下,旁开1.5寸处(见图2~1~6)。主治:伤风、咳嗽、发热头痛、鼻塞流涕、项强、胸背痛、痈疽发背。刺灸法:斜刺0.5~0.8寸。局部麻胀。艾炷条3壮;艾条灸10~20分钟。

风门fēnɡmén

经穴名。代号BLl2。出《针灸甲乙经》。别名热府。属足太阳膀胱经。位于背部, 当第二胸椎棘突下旁开1. 5 寸处。主治感冒、发热、咳嗽、项背痛等。微向脊柱斜刺0. 5 ~ 0. 8 寸。禁深刺。灸3 ~ 7 壮或5 ~15分钟。

风门B12Fengmen

足太阳膀胱经穴。首见《甲乙经》。亦称风门热府(一云左称风门,右称热府)。是督脉与足太阳膀胱经的会穴。位于第二胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸处。俯伏坐或俯卧取之。局部有斜方肌、菱形肌、上后锯肌,深层为骶棘肌;有第二肋间动、静脉背侧支的内侧支; 并有第二或第三胸神经后支内侧皮支,深层为后支外侧支。本穴位置另说在第二椎下,除脊各开1.5寸,即后正中线旁开2寸。

一般向椎体方向斜刺0.5~0.8寸。针后局部痠胀,有时向肋间扩散。艾炷灸3~5壮;艾卷灸5~10分钟。本穴是临床常用的穴位。主治胸肺、项背等疾患,如伤风感冒,头痛发热,颈项强痛,鼻流清涕,咳嗽气喘,胸背疼痛,发背痈疽,呕吐,黄疸,水肿,角弓反张,疮疥等。现又多用以治疗流行性感冒,支气管炎,支气管哮喘,肺炎,百日咳,胸膜炎,荨麻疹,项背部软组织劳损等。《铜人图经》载:“若频刺,泄诸阳热气,背永不发痈疽。”《新针灸学》: 针灸本穴“可预防感冒。”。

风门

airdoor

风门

指风穴; 风口。

- 心残是什么意思

- 心殒胆破是什么意思

- 心殒胆落是什么意思

- 心殚力屈是什么意思

- 心殚力竭是什么意思

- 心殚厘定是什么意思

- 心母细胞是什么意思

- 心毒是什么意思

- 心毒像臭虫,心狠像蚂蟥是什么意思

- 心毒手狠是什么意思

- 心毒手辣是什么意思

- 心比天高是什么意思

- 心比天高,命如纸薄是什么意思

- 心比天高,命比纸薄是什么意思

- 心气是什么意思

- 心气㽲痛方是什么意思

- 心气不固是什么意思

- 心气不宁是什么意思

- 心气不收是什么意思

- 心气不足是什么意思

- 心气不顺是什么意思

- 心气作痛方是什么意思

- 心气儿是什么意思

- 心气内损,形神外劳;初虽不觉,后必为累是什么意思

- 心气刺痛方是什么意思

- 心气卒痛方是什么意思

- 心气实是什么意思

- 心气常顺, 百病自遁。是什么意思

- 心气平和是什么意思

- 心气热是什么意思

- 心气疼痛方是什么意思

- 心气疼痛第九是什么意思

- 心气痛是什么意思

- 心气痛方是什么意思

- 心气盛是什么意思

- 心气虚是什么意思

- 心气虚不得卧是什么意思

- 心气虚和心阳虚证是什么意思

- 心气虚损方是什么意思

- 心气虚血瘀是什么意思

- 心气血不足是什么意思

- 心气血两亏是什么意思

- 心气血两虚是什么意思

- 心气通于舌是什么意思

- 心气郁结方是什么意思

- 心气阴不足是什么意思

- 心气阴两虚是什么意思

- 心气高傲是什么意思

- 心气高硬是什么意思

- 心水是什么意思

- 心水清是什么意思

- 心水病是什么意思

- 心求馆是什么意思

- 心汉阁是什么意思

- 心汗是什么意思

- 心沉是什么意思

- 心沉迹沦是什么意思

- 心没缝儿是什么意思

- 心治是什么意思

- 心治则百节皆安,心扰则百节皆乱是什么意思