静态人口统计

静态人口统计指某一时点人口状况的统计分析。如中国第三次全国人口普查所得的人口数、人口分布及人口结构就是1982年7月1日 时这一时点上中国人口状况。

时这一时点上中国人口状况。

资料收集 收集静态人口资料的主要方法是人口调查,包括人口普查及人口抽样调查。人口普查指一个国家或地区在某一特定时间对全部人口的直接调查。 192 年原国民政府曾举行过一次全国人口调查。新中国成立后,人民政府先后于1953年及1964年举行过两次全国人口普查,1982年举行第三次全国人口普查。三次普查均以常住人口为调查对象,以7月1日0时为普查标准时间。调查项目1953年为姓名、性别、年龄和民族等四项,1964年为姓名、与户主关系、性别、出生日期、周岁、本人成份、民族、文化程度及职业等九项,1982年增加到十九项,包括1981年的生育及死亡资料。1953年普查全国人口601,938,035人;男性占51.82%,女性占48.18%;年龄100岁以上3,384人,最高年龄155岁;汉族占93.94%,各少数民族占6.06%。1964年普查全国人口72,307万人;年龄100岁以上4,900人,最高年龄150岁; 汉族占94.2%,各少数民族占5.8%;文化程度,每千人口中大学4.2人,高中13人,初中47人。1982年普查全国人口1,031,882,511人;男性占51.5%,女性占48.5%;汉族占93.3%,各少数民族占6.7%;文化程度,每千人口中大学6人,高中66人,初中178人,小学354人; 乡村人口占79.4%,城镇人口占20.6%。

年原国民政府曾举行过一次全国人口调查。新中国成立后,人民政府先后于1953年及1964年举行过两次全国人口普查,1982年举行第三次全国人口普查。三次普查均以常住人口为调查对象,以7月1日0时为普查标准时间。调查项目1953年为姓名、性别、年龄和民族等四项,1964年为姓名、与户主关系、性别、出生日期、周岁、本人成份、民族、文化程度及职业等九项,1982年增加到十九项,包括1981年的生育及死亡资料。1953年普查全国人口601,938,035人;男性占51.82%,女性占48.18%;年龄100岁以上3,384人,最高年龄155岁;汉族占93.94%,各少数民族占6.06%。1964年普查全国人口72,307万人;年龄100岁以上4,900人,最高年龄150岁; 汉族占94.2%,各少数民族占5.8%;文化程度,每千人口中大学4.2人,高中13人,初中47人。1982年普查全国人口1,031,882,511人;男性占51.5%,女性占48.5%;汉族占93.3%,各少数民族占6.7%;文化程度,每千人口中大学6人,高中66人,初中178人,小学354人; 乡村人口占79.4%,城镇人口占20.6%。

静态人口统计的内容 包括一个国家或地区在某一时点上的人口数、人口分布及人口结构统计。

(1) 人口数: 有时点人口数及时期人口数两种。时点人口数指某一时间断面上的人口数,如中国普查人口数是普查标准时间的时点人口数,每年年底人口数是每年12月31日24点的时点人口数。时期人口数指某一年、季或月中的平均人口数。医学人口统计上常用的时期人口数为年平均人口数。

年平均人口数的计算方法常用的为:

年平均人口数=1/2(本年初即上年底人口数+本年底人口数。)

中国历代均有人口数记载,但不够完整与正确。据现有史书记载,中国人口数在汉代以前大约在1,100~1,300万之间,从西汉初期(公元初)到清代康熙、雍正年间的一千六、七百年期间波动在五千万~六千万之间。清代前半期,由于社会经济稳定,人口增长及人口统计资料的渐趋完整,人口数迅速增加。乾隆6年(公元1741年)全国人口达14,341万人,道光20年(公元1840年)达41,281万人,1741~1840年间平均年增加率达10.63‰。半封建半殖民地时期人口发展缓慢。据国民政府统计局《中华民国统计提要》公布的数字,1947年全国人口为45,559万人,即1840~1947年间平均年增长率仅0.92‰。新中国成立后中国人口迅速增加。国家统计局公布的1982年普查人口数已超过十亿。世界人口数在公元后的1500年间增加很慢,17世纪后人口增长速度加快,全世界人口数1650年5.45亿,1800年9.06亿,1850年11.94亿,1900年16.08亿,1950年24.06亿。据联合国公布的数字,世界人口1960年23.32亿,1970年35.90亿,1980年44.92亿。

(2)人口结构: 指人口的性别、年龄、婚姻状况、职业及文化程度等结构。从卫生角度而言,人口的性别、年龄结构有重要意义。因为不同性别、年龄组人口的健康状况和医疗卫生要求都不同。从生育角度上讲,婚姻状况有重要意义。

人口的性别结构一般用男、女性人口在总人口中所占百分比或男、女性人口数的相对比,即性比例来表示。

中国人口性比例1947年为110,1953年为108,1964年为105,1982年为106。全世界人口也是男性略大于女性,人口性比例随年龄增加而下降。

人口的年龄结构是过去几十年来人口出生、死亡及迁移的结果,也是今后人口发展的基础。不同年龄组人口的生育、疾病及死亡情况不同,对医疗卫生的要求也不一样。人口的年龄结构一般用各年龄组人口在总人口中所占百分比表示。按照人的生理病理特征,在卫生统计上常用的年龄分组法是

0,1,2,3,4,5~9、10~14,……每五岁一组,……80岁及以上,

0,1~4,5~14,15~24…每十岁一组,…65岁及以上,0~14,15~49,50~64,65岁及以上。

中国人口的年龄结构,解放前据部分地区统计资料如表1。

表1 解放前中国城乡人口年龄的百分构成

| 0~14岁 | 15~49岁 | 50岁及以上 | 年份 | |

| 城市 城镇 农村 | 26.21 30.0 37.2 | 61.24 54.8 42.4 | 12.55 15.2 20.4 | 1938 1934 1943 |

建国后中国人口年龄的百分构成如表2。

表2 建国后中国人口年龄的百分构成

| 0~14岁 | 15~49岁 | 50岁及以上 | |

| 1953 1964 1975 | 36.3 40.4 36.8 | 49.5 47.3 48.8 | 14.2 12.3 14.4 |

(据刘铮等: 人口统计学p32)

1980年全世界人口中0~14岁占35%,15~64岁占59%,65岁及以上占6%。随着人口生育率及死亡率的下降,平均寿命的提高,世界人口中老年人的比例逐年增加,人口老龄化已成必然发展趋势。1980年各国人口中65岁及以上老年人所占比例,瑞典及东德16%,意大利及西德15%,丹麦、挪威、英国、法国及比利时14%,其他大多数欧美国家均已超过10%。中国人口中老年人所占比例目前还不高(5%),但上升趋势很明显。预计在21世纪人类将面临严重的人口老龄化及老年保健等社会卫生问题。

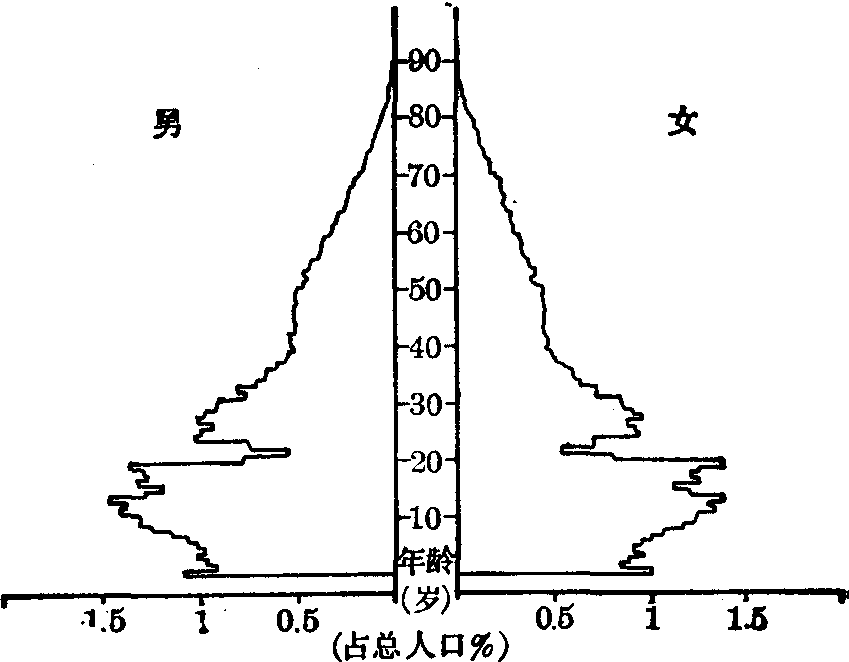

人口金字塔是表达人口性别、年龄结构的一种统计图。图的横座标表示各年龄组人口数或各年龄人口所占百分比,纵座标表示年龄组。从人口金字塔中不仅可以了解现有人口的性别年龄结构,还可以对过去几十年来人口出生死亡情况及今后几十年内人口发展趋势作出分析。

中国人口性别年龄结构图 (1982)

人口的婚姻状况统计(参见“婚姻统计”)。

人口的地区分布是合理分配卫生资源,设置卫生机构的重要依据之一。按地区人口平均的病床数、卫生人员数及医师数是分析医疗卫生服务程度的主要指标。人口的地区分布可以用不同地区的人口数表示,也可用平均每平方公里中的人口数表示。中国人口分布很不均匀,东部人多而密集,而西部的青海、西藏、内蒙及新疆等地人口很稀少。据1982年全国人口普查资料,中国各省、市、自治区的人口数及人口密度如表3。

表3 中国各省、市、自治区人口数、人口密度及人口性比例

| 人口数 | 人口密度 (人/平方公里) | 人口性比例 (以女性为100) | |

| 北京 天津 河北 山西 内蒙 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 | 9,230,687 7,764,141 53,005,875 25,291,389 19,274,279 35,721,693 22,560,053 32,665,546 11,859,748 60,521,114 38,884,603 49,665,724 25,873,259 33,184,827 74,419,054 74,422,739 47,804,150 54,008,851 59,299,220 36,420,960 99,713,310 28,552,997 32,553,817 1,892,393 28,904,423 19,569,261 3,895,706 3,895,578 13,081,681 | 549 687 282 162 16 245 120 69 1913 590 382 356 213 199 486 446 255 257 280 158 176 162 83 1.6 141 43 5 59 8 | 102.4 103.1 104.8 108.5 109.0 104.2 105.0 104.9 99.3 103.4 107.7 107.8 105.9 106.5 102.9 104.1 105.5 108.1 104.6 107.3 106.6 105.2 102.8 97.8 107.4 107.2 106.0 106.2 106.0 |

(据1982年第三次全国人口普查资料,台湾省资料暂缺)

表4 世界人口的地区分布(1980)

| 人口数(亿) | % | 人口密度(人/平方公里可耕地) | |

| 亚 洲 非 洲 欧 洲 拉丁美洲 北美洲 大洋洲 苏 联 | 26.08 4.87 4.86 3.66 2.54 0.23 2.68 | 58.07 10.82 10.82 8.15 5.66 0.51 5.97 | 243 50 212 54 51 5 44 |

| 世界合计 | 44.92 | 100 |

1980年全世界44.92亿人口中,发达国家占25.5%,发展中国家占74.5%;按地区分,亚洲人口占53%; 按国家分,中国人口占21.93%。

表5 一亿人口以上国家的人口数及人口密度(1980)

| 人口数 (亿) | 占世界人口 % | 人口密度 (人/平方公里可耕地) | |

| 中国 印度 苏联 美国 印尼 巴西 日本 | 9.83 6.89 2.68 2.30 1.49 1.21 1.18 | 21.93 15.34 5.97 5.12 3.32 2.69 2.63 | 309 381 44 53 5.24 58 2145 |

(据美国人口情报社,1981年人口资料)

- 咏牵牛花诗轴是什么意思

- 咏生县苏维埃政府是什么意思

- 咏白海棠·林黛玉是什么意思

- 咏白海棠·薛宝钗是什么意思

- 咏白海棠·贾宝玉是什么意思

- 咏白海棠·贾探春是什么意思

- 咏红梅花·得“梅”字是什么意思

- 咏红梅花·得“红”字是什么意思

- 咏红梅花 得“花”字是什么意思

- 咏茶诗轴是什么意思

- 咏菊是什么意思

- 咏蝉是什么意思

- 咏蟹诗是什么意思

- 咏雪是什么意思

- 咏雪之慧是什么意思

- 咐是什么意思

- 咒是什么意思

- 咒是什么意思

- 咒是什么意思

- 咒是什么意思

- 咒岭出泉是什么意思

- 咒枣记是什么意思

- 咒莲生钵是什么意思

- 咒语是什么意思

- 咒骂是什么意思

- 咒骂 诅咒是什么意思

- 咔唑是什么意思

- 咔格奴是什么意思

- 咕是什么意思

- 咕是什么意思

- 咕是什么意思

- 咕咚来了是什么意思

- 咕哒国是什么意思

- 咕嘟是什么意思

- 咖是什么意思

- 咖是什么意思

- 咖咙是什么意思

- 咖咙会起义是什么意思

- 咖啡是什么意思

- 咖啡是什么意思

- 咖啡是什么意思

- 咖啡(—fēi)是什么意思

- 咖啡君是什么意思

- 咖啡周期是什么意思

- 咖啡因是什么意思

- 咖啡因是什么意思

- 咖啡因是什么意思

- 咖啡因是什么意思

- 咖啡因[典]是什么意思

- 咖啡小爪螨是什么意思

- 咖啡店之一夜是什么意思

- 咖啡果小蠹是什么意思

- 咖啡炭疽病是什么意思

- 咖啡的诱惑是什么意思

- 咖啡美洲叶斑病是什么意思

- 咖啡褐斑病是什么意思

- 咖啡豆象是什么意思

- 咖啡豆象(Araecerus fasciculatus)是什么意思

- 咖啡贸易是什么意思

- 咖啡透翅天蛾是什么意思