雨霖铃

唐教坊曲名。后用作词牌。相传唐玄宗因避安禄山之乱迁蜀,入斜谷,时霖雨连日,栈道中闻铃声,因悼念杨贵妃,遂作此曲。又名《雨霖铃慢》。双调一百零三字,上下阕各五仄韵。例用入声韵。参见“常用词谱”类。

雨霖铃

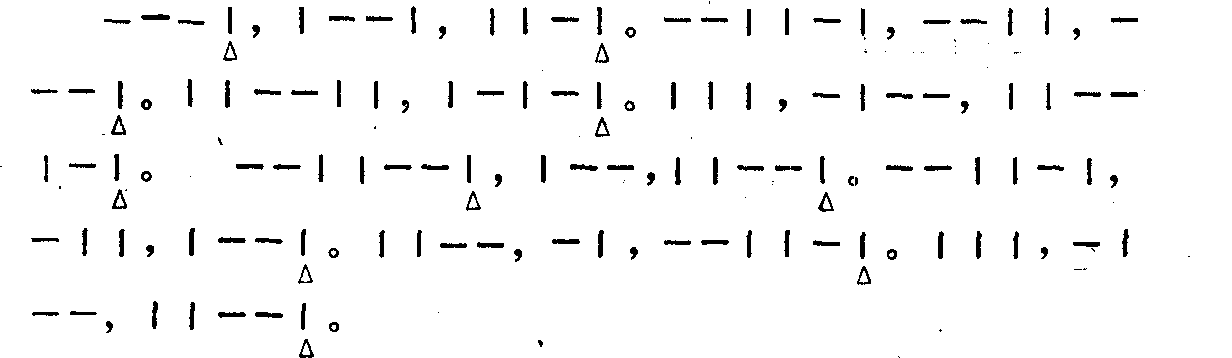

上阕第二、五句是上一、下三句式,第八句是上一、下四句式,其第一字宜用去声。又例用入声韵。

雨霖铃

唐教坊曲,用作词调,又名《雨霖铃慢》。见宋柳永《乐章集》。唐段安节《乐府杂录》云:“《雨霖铃》者,因唐明皇驾回至骆谷,闻雨淋銮铃,因令张野狐撰为曲名。”王灼《碧鸡漫志》卷五:“《明皇杂录》及《杨妃外传》云:‘帝幸蜀,初入斜谷,霖雨弥旬,栈道中闻铃声,帝方悼念贵妃,采其声为《雨淋铃》曲以寄恨。时梨园弟子惟张野狐一人善觱篥,因吹之,遂传于世。’”并引罗隐、杜牧、张祜诗,详作考证。罗隐诗“细雨霏微宿上亭,雨中因感雨淋铃”,言闻铃之地在四川梓桐。杜牧诗“行云不下朝元阁,一曲《淋铃》泪数行。”写返京后奏曲情景。张祜诗“雨淋铃夜却归秦,犹是张徽一曲新”,言明皇入蜀时作此曲,至雨淋铃夜,却又归秦,犹是张野狐向来新曲。由元稹《琵琶歌》“因兹弹作《雨淋铃》,风雨萧条鬼神泣”,可知此曲之悲伤幽怨。王灼并云:“今双调《雨淋铃慢》,颇极哀怨,真本曲遗声。”宋人借旧曲之名,另倚新声。《乐章集》入双调(夹钟商)。《词律》卷一八列黄裳所作(天南游客),《词谱》卷三一以柳永所作(寒蝉凄切)为正体,当以《词谱》为是。双调,一百零三字,上片十句五仄韵,下片九句五仄韵,例用入声部韵。《词谱》列别体二种。《阳春白雪》所收杜龙沙作此调,为平韵。

雨霖铃

〔1〕《雨霖铃》词调,唐教坊曲名,传为唐玄宗思念杨贵妃而作。双调,一百零三字,上片十句五十一字,下片八句五十二字,各五仄韵,例用入声韵;亦有用平韵者。柳永(公元约987~1053)。字耆卿,原名三变,排行第七,世称柳七。建州崇安(今福建崇安)人。青年时常出入歌台舞榭,为乐工、歌妓创作歌词,其歌词风行各地,受上流社会非难,屡试不第。仁宗景祐元年改名柳永,才考中进士,做过几任小官。后客死镇江,家无余财,靠群妓集资营葬,并每春扫墓,谓之“吊柳七”。柳永对宋词的发展有重要贡献:一是变小令为慢词长调,发展了词的体式,扩大了词的容量;二是以俚语入词,用通俗语言状物抒情,促进了词的口语化而得以在民间流行,当时“凡有井水处即能唱柳词”;三是通晓音律,常与乐工合作改造旧曲、创作新曲,促进词和音乐的进一步结合。其作品多写醇酒女人,有的格调不高;但也写羁旅行役或都市风光,扩展了词的题材领域,在艺术上也有出色的佳作。有《乐章集》,存词近二百首。

〔2〕寒蝉:蝉的一种,又名寒蜩。《礼记·月令》:“(孟秋之月)凉风至,白露降,寒蝉鸣。”长亭:古代驿站十里一长亭,为行人休息和送别之处。晚:指时间入暮,因韵律而置于句尾。

〔3〕都门:汴京郊外。帐饮:在郊外张设帐幕饯别。兰舟:木兰舟的省称,梁任昉《述异记》云鲁班刻木兰为舟,后用为画船的美称。

〔4〕去去:犹行行。楚天:长江中下游地区在战国时属楚地,故称这一地区的天空为楚天。

〔5〕经年:年复一年。

〔6〕风情:男女的深情密意。

这首词细致地抒写离别汴京时与恋人伤别之情和天涯流落的感慨。上片以寒蝉凄切起兴,铺陈了冷秋雨歇、暮色长亭、帐饮的无绪、兰舟的催发,渲染伤别时的凄凉景象,衬托相别者依依执手、泪眼相对、凝咽无语的难舍难分的离情场面,而此去千里烟波,沉沉楚天,实虚相映,更加深了凄惨哀怨。下片写离人别后的相思,孤寂、冷落,将年复一年,相会无期,良辰美景对相思者都是虚设的,连满腹衷情也无处诉说。“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月”,将浓重的愁情十分传神地融入到这淡雅、凄清的意境之中,是千古传诵的名句,此词也被作为柳词的代表作,用以概括其直抒、白描、清词丽句、情韵精致的艺术风格。

雨霖铃

留恋处,兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎。

念去去、千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。多情自

古伤离别,更那堪、冷落清秋节! 今宵酒醒何处?

杨柳岸、晓风残月。此去经年,应是良辰、好景虚

设。便纵有、千种风情,更与何人说?

这首词是柳永著名的代表作,大约写于他科举失利后不得不离开京师时。上片是以虚实相生的手法写他与情人离别时的情景。前三句是点明分别的时间与地点:在长亭旁,寒蝉凄凉而急促地叫着,一阵急雨过后,暮色降临了。此刻悲鸣满耳,悲凉的气氛充溢四野,词人的心头似乎也笼罩一层阴云。接下三句写情人的留恋与舟子催发的矛盾,惜别之情已至高潮。这里值得注意的是,词人写“帐饮”而又说“无绪”;正在“留恋”而又被“催发”,每句都没有说完便另转。陈匪石先生在《宋词举》中称之为“半句一转”。这种变化的句式是和临别人起伏的心情一致的。“执手相看泪眼,竟无语凝噎”,是写最后分别的情景。他们为什么会说不出话来呢? 一是可能在极度悲痛时欲说而不能;二是可能在“兰舟催发”之时,情急语塞;三是可能要说的话很多,千头万绪一时又无以说起。所以苏轼写自己在梦中与亡妻相逢时的情景也是“相顾无言,唯有泪千行。”(《江城子》)上片的最后二句是设想之词,由“念”字一领到底。“去去”,有两层含义:一是指自己离开情人而去的由近及远的行动;二是有“去”而复“去”之义,说明自己此去遥远,于是使人想起《古诗十九首》中“行行复行行,与君生别离,相去万余里,各在天一涯”的诗句。接下去的“千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”,融情于景,意在烘托一种使人迷茫的意境。

下片是写离别后对自己孤寂的羁旅生活的设想,通过一系列的心理活动把“凝噎”在心中的话表达出来。“多情自古伤离别,更那堪、冷落清秋节”,是词人的直抒之笔,既承上片的惜别之意,又转写别后的相思之情。离别,自古以来就是使人感伤的主题,所以江淹说:“黯然销魂,唯别而已矣。”而秋天又是草木凋零的季节,宋玉说:“悲哉! 秋之为气也。”因此,在这个时候别离使人倍感伤情。“今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月”,是以具体的场景反衬不尽的离情。“酒醒”应“帐饮”;“晓风残月”,既应“长亭晚”,又写时间的延续。以上三句虚景实写,意境清幽,一向被看作最能代表柳词的风格。所以宋俞文豹在《吹剑续录》中说:“东坡在玉堂,有幕士善讴,因问:‘我词何如柳七(即柳永)? ’对曰:‘柳郎中词只合十七八女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸,晓风残月’;学上词,须关西大汉,执铁绰板,唱‘大江东去’。’公为之绝倒。”那么怎样理解柳永这几句词,其妙处何在呢? 过去,一些论者都认为它是通过描写凄清的景致,表现了词人的孤寂冷落之情。一般地说,这种看法不能说没有一定的道理:一是古人送别时常折杨柳相赠,“柳”谐“留”音,有挽留、惜别之意;二是晓风清凉,可以给人以凄神寒骨之感;三是残月也可看作不团圆的象征。所以将以上几种意象联系起来,说它表现了凄清的意境,似亦不为牵强。但是我们也可以从相反的方面去理解,而把这一段所描写的看作是“乐景”:杨柳岸边,晓风吹来,枝条披拂,岂不可爱? 此其一。再与前面“寒蝉凄切”、“千里烟波”、“暮霭沉沉”等描写相比较看,其景象也显然不能算作“哀景”。此其二。倘若从另一个角度看,岸边杨柳依依,晚风习习,沁人心脾,这不正是情人幽会的好去处吗? 怎能说给人以衰飒之感呢? 此其三。因此,把这些景物看作“乐景”也完全说得通。其好处是,以乐景写哀,能起到相反相成的作用,这正如谢榛所谓“以乐景写哀”,“一倍增其哀”(《四溟诗话》)。此外,词人既然能把离别后所去之地的景物写得如此具体、真切,当会使人想到词人必有无数次这种浪迹天涯的羁旅之苦。并且,这里的景物描写与前面的与情人将别、临别的种种情状相接,还能使人回味全篇,顿觉惜别之情愈深。接下二句仍是设想之笔。“良辰好景”是承“杨柳岸、晓风残月”而来。这既是对上一句的反思,又是对今后漫长的孤寂生活的想象。感伤之情,使人回肠荡气! 最后一句“便纵有千种风情,更与何人说”,直接抒情,总括全篇。至此,词人的怅然若失之情已达极至。

综上所述,这首词通过对词人离开京都时与情人分别场面和别后旅途生活的描写,抒发了依依难舍的离情;同时反映了他仕途坎坷、漂泊江湖的抑郁心情。这首词所写的虽然是一般的羁旅生活,似乎仍属于晚唐五代以来的离愁别绪题材,但是由于作者把游子、思妇的感伤之情与自己仕途蹭蹬的际遇结合起来,所以不仅具有情真意切的感人力量;而且在一这程度上扩大了词的表现领域,使之从小庭香径扩展到都城市井。因此,此词便具有承前启后的意义。在艺术上,词人以铺叙手法写离别场面,层次清晰而自然;以白描手法写景状物,墨淡而貌显;用语通俗,词浅而情深。这些都足以代表柳词的风格。

雨霖铃

柳永

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝咽。念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。 多情自古伤离别。更那堪、冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有、千种风情,更与何人说!

此词是柳永将往东南飘泊时,与汴京(今开封)情人惜别之作。《雨霖铃》为唐时旧曲,据《明皇杂录》云是唐玄宗避安史之乱幸蜀时,在栈道雨中闻铃悼亡而作,张祜有《雨霖铃》诗系七绝。王灼《碧鸡漫志》谓双调的《雨霖铃慢》系本曲遗声。柳永就充分利用这一曲调声情哀怨的特点来抒写离情。

上片写临别情景。题前之景是先下过一场骤雨,词即从雨后骤起的秋蝉凄厉的嘶声与起,给人以惊秋之感。“长亭”不是专名,凡送别的场合都用得着,词中的长亭应在汴河上。宋代的汴河两岸多柳,柳树多的地方蝉儿总是特别多,暮色苍茫,骤雨初歇,柳条拂岸,四周又响起凄切的蝉声,这是何等动人愁思的情景。男女双方借这一场骤雨延长了相聚的时间,也拖延了开船时间,骤雨一歇,分手时侯也就到了。“都门帐饮”语出江淹《别赋》“帐饮东都,送客金谷”,指在汴京城外长亭饯别。“帐”是郊外憩息的简易设施,然不可呆看,下馆子也可以叫“帐饮”。“无绪”即无心情、无胃口。当一对情人还在那儿恋恋不舍时,舟子早不耐烦,要正点开船。这几句才说“帐饮”,已觉“无绪”;正在“留恋”,又被“催发”,陈匪石《宋词举》谓之“半句一转”,是词中跌宕姿生的笔墨。到这份上,别说已无时间,即使有时间,由于喉头堵得厉害,也是千言万语,不知从何说起。而“泪眼”相看,则是一种无声的语言。以下由一去声的“念”字领起十四字,指示行者去向——汴河南下、便是古代楚国地面。这两句是由当前情景过度到别后情景的写法,展现了楚天山川、道里迢迢的图景,加上了“千里”、“沉沉——阔”的渲染夸张,则不纯是客观的写景,而是在景色中填充了无边无际的离愁别恨。

下片悬想别后情景。过片不即不离,先宕开一笔,从一己当前的别情中跳出来,上升到一个普遍性的结论——“多情自古伤离别”,将古今人一网打尽。紧接着又以“更那堪”三字将悲秋之思一并揽入,便有气概有力度。与江淹《别赋》“黯然消魂者,唯别而己矣”、李后主《相见欢》“自是人生长恨水长东”,同属大手笔。由此可悟开拓词境之法。“今宵酒醒何处”三句,回应上文“帐饮”,写到首途后第一个清晨,这才展示汴河岸上的杨柳,并有残月装点,其妙在不仅善状难写之景,而且饱含不尽之意。写出了首途所值景色给人的那种既陌生、凄清而又优美的印象。良辰好景,偏在人孤单时出现,所以有些令人难受。自然引起“此去经年”二句的感慨。词人着想之妙在于,他不去设想别后可能遇到的悲苦,而设想的是别后可能遇到的欢乐。连“良辰好景”、“千种风情”都让人感到难过,那么平常日子、比平常更糟的日子是怎样难捱,就更不必说了。所谓“风情”,是指男女之间快乐的情事,这样的情事只能和心爱的人说去,然而心爱者不在跟前,即使有许许多多的风情,又能向谁去说?

此词为宋元时流行的金曲,也是历来共认抒写别情的典范之作。词中所写的生活,是超越时空、为历来青年男女经常体验的生活。容易引起听众的共鸣和爱赏。在写法上一是情景交融,妙于点染。所谓点即情语,所谓染即景语。“寒蝉凄切”三句先染光景,“都门帐饮”数句进而铺写情事,煞拍处“千里烟波”二句再染。过片“多情自古”二句点出离别冷落,“今宵酒醒”二句因而染之。“点染之间不得以它语相隔”(刘熙载),从而收到情景相生的效果。二是领字的运用。属于一字领的有“对——长亭晚,骤雨初歇”、“念——去去、千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”,属于三字领的有“更那堪、冷落清秋节”、“便纵有、千种风情,更与何人说”,一韵之中,大体一气贯通,特具摇曳多姿的风神。此词所具有的缠绵悱恻的情绪变化,和被评为只合十七八女郎执红牙板歌唱的袅娜多姿的抒情性,同这种句法组织分不开;慢词具有既口语化又有很强的音乐节奏感的特点,也与此有关。三是关键处运用双声叠韵以协调音情,起到了极佳的语感效果。开篇“寒蝉凄切”就是叠韵加双声,鼻韵和舌声联绵,就能微妙地传达景中的声情。“无语凝咽”亦叠韵加双声,而较为低沉。“冷落清秋节”、“今宵酒醒”全是双声字,舌齿音,宜于表现一种凄清的情景。也是其获得成功的原因之一。

雨霖铃

[唐]张祜

雨霖铃夜却归秦,犹是张徽一曲新。长说上皇垂泪教,月明南内更无人。

《雨霖铃》,宋·郭茂倩《乐府诗集》归入《杂歌谣词》。传说是唐明皇李隆基所作。据《明皇别录》载,天宝十五年(公元756年),唐明皇避难入蜀,南入斜谷,逢霖雨不止,连绵弥旬,于栈道雨中,明皇闻铃声与山相应,痛悼死在马嵬坡的杨贵妃, “因采其声为《雨霖铃曲》,以寄根焉。”时梨园乐工张徽从至蜀,明皇以其曲授之。至德二年(公元757年),官军收复西京长安,明皇自成都还,于望京楼命乐工张徽奏《雨霖铃曲》,不觉凄怆流涕。此曲后用作词牌。张祜此诗系采用唐教坊《雨霖铃曲》而作。

全诗共四句,以追述始,写唐明皇自蜀返京,由蜀入秦,恰逢霖雨之夜。地点、情景依旧,然人事全非。使人睹此情景就自然而然地联想起安史之乱,唐明皇仓惶出逃,联想起马嵬坡“六军不发无奈何,宛转蛾眉马前死”(《长恨歌》),联想起栈道雨中唐明皇悼念贵妃闻雨而作《雨霖铃曲》的凄凉惨景。诗人让读者产生这么多的联想,是为了让人对唐明皇的悲凉处境作一深刻反省。唐明皇开元年间,天下大治,四海晏然,史家盛称为“开元之治”。然而,到了天宝末年,唐明皇宠幸佞臣,沉湎声色,终日与杨贵妃晏游嬉戏,朝政荒废,怨声四起。可是不久, “渔阳鼙鼓动地来,惊破《霓裳羽衣曲》”(《长恨歌》),安禄山、史思明发动的叛乱,撕毁了唐明皇的美梦,迫其弃都西逃。荒淫无道,宠幸佞臣,把唐明皇送上了悲凉的人生之路。西京收复后,唐明皇由蜀归秦,景况是否会改变一下呢?诗人这样写道:“犹是张徽一曲新”。与上句联系起来,恰恰与诗人的未言之意构成鲜明的对比。前者,唐明皇是落难帝王,进不能保社稷,退不能保宠妃,身不由己,悲苦自知;如今,唐明皇是返京的皇帝,青山依旧,江山未改,一切都是那样的熟悉,他又可以称孤道寡,君临天下了。然而,物是人非,爱姬已命丧马嵬,在唐明皇的耳中眼中,只有那雨中栈道和霖雨铃声还有一点新鲜感,只有张徽奏的《雨霖铃曲》还能打动他那木然的灵魂和死去的心。

张徽弹奏的是什么呢?是唐明皇的爱恋、怨恨、悼念和追悔吗?唐明皇听来也许是,不然,他何以感到亲切,何以凄怆流涕!然而,诗人听来却别有韵致: “长说上皇垂泪教,月明南内更无人”。从《雨霖铃曲》中,诗人听出乐工张徽在久久地叙说唐明皇垂泪授曲的情形。叛贼横行,山河破碎,生灵涂炭,唐明皇偏安一隅,不思收复河山,却一直沉湎旧情,念念不忘被逼自缢于马嵬坡的杨贵妃。他常常垂泪向张徽传授自制的《雨霖铃曲》,用以表达对杨贵妃的思恋和怀念。作为一个人,唐明皇这种做法无可厚非。人非草木,孰能无情。但是,作为一个帝王,一个国家陷于战乱时期的帝王,即使他已经逊位,这样沉湎个人私情也不免让人感到太过儿女情肠。

总之,这首诗熔批判和同情为一炉,而诗人那颗忧国忧民之心又隐含其中,构成了阴郁、悲凉的基调,给人一种强烈的历史感和现实感。

雨霖铃

《雨霖铃》出处、释义和例句

【出典】唐·段安节《乐府杂录》:“[雨淋铃]者,因唐明皇驾回至斜谷,闻雨淋銮铃,因令张野狐撰为曲名。”又见宋·乐史《杨太真外传》:“上发马嵬,行至扶风道。道旁有花,寺畔见石楠树团圆,爱玩之,因呼为端正树,盖有所思也。又至斜谷口,属霖雨涉旬,于栈道雨中闻铃声,隔山相应。上既悼念贵妃,因采其声为[雨霖铃]曲,以寄恨焉。”又见宋·王灼《碧鸡漫志》卷第五。参见“张徽一曲”条。

【释义】雨霖铃,乐曲名,相传是唐玄宗途中闻雨淋銮铃声,思念贵妃所作。

【例句】信音沉,泪沾襟,秋雨铃声阁道深。(王恽[正宫·双鸳鸯]《乐府合欢曲》)小令叙述唐玄宗阁道闻铃故事。

《雨霖铃》

《雨霖铃》

柳永

寒蝉凄切①,对长亭晚②,骤雨初歇。都门帐饮无绪③,方留恋处④,兰舟催发⑤。执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔⑥。多情自古伤离别,更那堪、冷落清秋节。今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情⑦,更与何人说。

【注释】 ①寒蝉:蝉的一种。也叫寒蜩。凉风至,白露降始鸣。②长亭:古时设在路旁的亭舍,十里一长亭,五里一短亭,常用作饯别处。③都门帐饮:设帐京都,把酒饯别。④留恋处:留恋时。⑤兰舟:木兰舟,对船的美称。⑥楚天:这里泛指南方的天空。⑦风情:男女恋情。

【词大意】 寒蝉鸣声好凄切,离亭晚,急雨初歇。京门设帐为饯别,酒宴上,情怀甚恶。正在想,多留一刻,木兰舟发催促我。握别对视泪难遏,竟然无语喉哽咽。此一去千里烟波,暮云低沉南天阔。多情自古伤离别,更何况晚秋时节。今夜醉,何处醒呢?岸柳边,晨风晓月。这一别历时一年,良辰美景皆枉然。纵然有恩爱千般,又能同何人诉说一番!

【赏析】 此词是柳永的代表作,它集中体现了柳词的特点,这就是人们公认的“俚俗”。唯其俚俗才能家喻户晓,达到“凡有井水饮处,即能歌柳词”(叶梦得《避暑录话》卷三)的知名度。如果从流派上划分,它又是一首较典型的婉约词。俞文豹《吹剑录》曾以此词中的句子为例,把柳永和苏轼的词风加以对比:

东坡在玉堂日,有幕士善歌,因问:“我词何如柳七?”对曰: “柳郎中词,只合十七八女郎,执红牙板,歌 ‘杨柳岸,晓风残月’。学士词,须关西大汉、铜琵琶、铁绰板,唱 ‘大江东去’。” 东坡为之绝倒。

这种对比不仅有趣,而且恰中苏、柳词之腠理。只是尚须指出,此词虽适合十七八女郎执红牙板而歌,但它并不是那种纯属“艳科”的“浅斟低唱”,而是在“悲秋”和“伤别”传统主题基础上所创制的“新词”。它内容充实,笔墨酣畅而潇洒,既适用于大都会中新兴商贾阶层和那些为觅取前程而萍踪不定的游子们的心理需要,又能够体现出作者“尤工于羁旅行役” 的艺术特长。

《雨霖铃》原是唐教坊曲,相传唐玄宗因安史之乱迁蜀,入斜谷,时霖雨连日,栈道中闻铃声,为悼念杨贵妃遂仿照所闻雨中车骑的铃声而作此曲。柳永善于变旧曲为新声,用作词调。王灼 《碧鸡漫志》卷五云:“今双调《雨霖铃》,颇极哀怨,真本曲遗声。”柳永正是借这种“遗声”,恰如其分地表达了其“颇极哀怨”的心态。这种心态是当时市井社会所共有的,其词便易为众人所认同和普遍传唱。

词的上片仿佛是在述说一个歧路相别的故事。故事的开头是讲主人公将别的境况,是时寒蝉哀鸣,日暮雨歇,长亭饯别,宴饮无绪,恋恋不舍,行舟催发。这种景色的点染非单纯的“景语”,而是与人物的心情相契合的。接下去的“执手相看泪眼,竟无语凝噎”二句就是写临别的情怀。这里需要加以交代的是,这种敢于敞开的情怀,既不是官场同僚间的所谓老臣去境的别情,也不见得是像焦仲卿和刘兰芝那样的“举手长劳劳”的夫妻暌违之情,当是才人和歌妓间的由邂逅到分手的依恋之情。这种邂逅多半是萍水相逢,而分手则往往意味着彼此的永诀,所以临别之时格外伤感,语塞哽咽竟然连一句话也说不出。这正反映了市井下层小人物的真情实感,一个因仕途坎坷而分外留恋烟花,一个因同是天涯沦落人而对远去的才人极尽怀念之情。

下片更妙于构思,明明是对别后的设想,景色都是虚拟的,但能做到虚景实写,借以传达的感情却十分深挚真切。“多情”二句可以说是对宋玉“悲秋”和江淹“恨别”之作的概括,由于词作者一身兼有两方面的真情实感,更由于斯人对青楼歌妓的那种以心换心的平等的爱情意识,所以柳词比上述宋、江之赋感情的容量更大,分量更重。特别是“今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月”数句,历来甚受推重,被称为“古今俊语”(贺裳《皱水轩词筌》)和“探骊得珠”(俞陛云《唐五代两宋词选释》)之笔。当然,这里不仅是个语言和写作技巧问题,首先是来自作者切身的生活体验和由这种体验所派生的孤寂落寞的心理状态。作者想象中的那种风吹岸柳、残月当空的清冷画面,岂不正是这种心态的具体反映吗?此时此地的虚设之景,即是彼时彼地的亲历之事,故能渲染得淋漓尽致,在读者中生发出感同身受之效。

此词原系“留别所欢”之作,所以下片的种种推想都落在“风情”一词上。此词在这里不是作为“风神”、“风采”或“抱负”、“意趣”解,而是指风月之情,也就是男女恋情,其旨当与李煜《赐宫人庆奴》诗的“风情渐老见春羞,到处销魂感旧游”大致相同,表现了主人公对“所欢”的怀念,以及对良辰美景赏心乐事四事难并的遗憾心情。可能正是由于这种心情所具有的普遍意义和此词的俗不伤雅,雅不避俗的艺术特色,使它几乎成了妇孺皆知的宋词的超级名篇。

雨霖铃

秋容初肃。向城南道,细访幽躅。春风柳七曾吊,寻仙掌路,亲携醽醁。欲酹秋坟,寂寞处、应荐寒菊。更唤取、谁按红牙,唱彻当年晓风曲。

那知望、古空萦目。剩凄迷、野草年年绿。无人解道陈迹,惟只见、乱鸦相逐。指点吟魂,一缕斜阳、挂在疏木。但怅望、无语江潮,暗打寒山麓。

关于柳永(初名三变)的死葬墓地,从来说法不一。宋朝人叶梦得《避暑录话》说,“死,旅殡润州(今江苏镇江)僧寺,王和甫为守时,出钱葬之。”曾敏行《独醒杂志》说,“既死,葬枣阳县(在襄阳东)花山,远近之人,每遇清明日,多载酒肴饮于耆卿墓侧,谓之吊柳会。”祝穆《事文类聚》说:“流落不偶,卒于襄阳(今湖北襄樊)。死之日家无余财,群妓合金葬之于南门外。每春日上冢,谓之吊柳会。”清初人王士祯《渔阳山人精华录》始说: “柳七葬真州(今江苏仪征)仙人掌,仆尝有诗云: ‘残月晓风仙掌路,何人为吊柳屯田。’”凌廷堪曾于“己亥(这一年他二十三岁)秋客真州”,是词乃作于此时。凌氏少年业贾,青年习词曲,因耻于与人争利,而矢志向学,于二十三岁出游仪征,二十五岁在扬州参予巡盐御史伊龄阿主持的删订戏曲的业务。由此看来,凌氏之访柳墓乃是出自对词人柳永的尊崇与同情,非同于一般的寻幽访古。词调取《雨霖铃》,是有意附合柳词。

词的上片是怀着崇敬之心寻幽访古,充满着对词史上著名词人浓厚的向往之情。“秋容初肃”,秋天开始显露它清爽的风姿。点出秋季,除了是寻访时间的特定之外,更显出一种严肃的气氛,因而暗示不同于传说中的春天游乐性的“吊柳会”。“向城南道,细访幽躅。”面向着城南的道路,仔细地寻访词人幽渺的遗迹。(躅,迹也) 。城南道是得自传闻的方向线索,宋人书辗转记录是说柳墓葬襄阳南门外。清初人王士祯始言柳墓在仪征仙掌路,然而不知所本。凌氏自然是尊从王说而进行探访的。近人张宗于《词林记事》按语中曾证实“今仪征西,地名仙人掌。”凌氏熟悉词曲文献,他应该知道这些传说的虚幻性,因此明知不可而为之,益见其思古幽情之纯真深切。“春风柳七曾吊,寻仙掌路,亲携醽醁。”宋朝人昵称柳永为“柳七”,他死后人们于清明节为他上坟举行“吊柳会”。凌廷堪当时这位年轻的词曲作者,来到仪征这古真州之地,也亲自携带着醽醁(líng lù)美酒,寻访着柳墓所在的仙掌路,意欲效仿古风,祭奠这位词史名家。“欲酹秋坟,寂寞处、应荐寒菊。”准备以酒酹(lèi)地洒在冷清寂寞的荒坟之上时,更想到应该 “一盏寒泉荐秋菊”,要献上一束凌风傲霜的菊花。这里透露着年轻词人对历史人物的尊敬,它不同于一般都人仕女的游乐。“更唤取、谁按红牙,唱彻当年晓风曲。”在这深沉的缅怀之中,更应该邀请谁来,打起红牙拍板,深情地唱起那支“杨柳岸、晓风残月”的动人心弦的歌曲呢? “十七八女郎,拍红牙板,歌杨柳岸、晓风残月。” (《吹剑录》)是柳永当代人对柳词风格形象的赞喻,它标帜着这种风格是词曲文学之正宗。这种风格,几百年来一变再变,但始终影响着词曲文坛。

词的下片是说访古未果,空留一片愁怅。“那知望、古空萦目”,这是一派失望的口气,但这种访古失望的愁怅,比容易满足的轻喜要更有意味。“那知望”指在仙掌路上寻寻觅觅的踯躅瞭望,“空萦目”说没有柳墓,只有一派荒凉的景象萦绕人眼。“剩凄迷、野草年年绿”,词人也许根本就没有留下什么坟墓,就是留下也荒芜无寻了,只剩下凄凉迷人的野草一年一绿,供后人踏青寻幽。“无人解道陈迹,唯只见、乱鸦飞逐。”实地询问,没有人能解说一下文献和传说中柳墓的古迹之所在,所见的是乌鸦的满天乱飞。“指点吟魂,一缕斜阳挂在疏木。”在这荒凉的景象中,指点出词人灵魂之所在的,是一缕挂在稀疏林木上西下的夕阳。“但怅望、无语江潮,暗打寒山麓。”最后的结尾,是作者寻幽访古失败的怅望。这种怅望是藉助无语如噎的江潮,暗暗拍打着荒凉的山麓这样冷漠的意境表达的。这是下一代词人的吟魂之所系,而其渊源之所自,在他所追慕的前辈名作中,正是不乏范例 : “千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。”真州地处江北岸,茫茫烟波,沉沉楚天就是词人吟魂的归宿,何坟墓之有!

这是一首吊古词,而所吊的又是一位词人。因此,正可以看到这首词的词风、词艺上所受柳词的影响。柳词是词曲文学之初祖正宗,苏辛是其一变,姜张是其再变,清词则号称“中兴”。凌氏作此词时尚未名家,而此词却开创着一家清词的道路。词曲文学不断地发展,正是历史的进步。不废江河万古流,但其渊源所自,却是需要代代相传,不断地寻幽探胜,不断地追溯。

雨霖铃

词牌名。一作雨淋铃,又名雨霖铃慢。双调。原为唐教坊曲名,后用作词牌。唐段安节《乐府杂录》:“《雨霖铃》,明皇自西蜀返,乐人张野狐所制。”宋王灼《碧鸡漫志》引《明皇杂录》及《杨妃外传》:“帝幸蜀,初入斜谷,霖雨弥旬,栈道中闻铃声。帝方悼念贵妃,采其声为《雨霖铃曲》以寄恨。时梨园弟子惟张野狐一人,善筚篥,因吹之,遂传于世”。始见于宋柳永《乐章集》。

全词上下两片,共19句103字。上片第一、三、六、八、十句和下片第一、二、四、七、九句押韵。均用仄声韵。上片第二、五句用上一下三句式,第八句用上一下四句式,第一字宜用去声。常用格体为:

平平仄(韵),仄平平仄,仄仄平仄(韵)。平平仄,平平仄仄,平平平仄(韵)。仄仄平平仄,仄平平仄(韵)。仄仄、平仄平平,仄仄平平仄平仄(韵)。

平仄仄平平仄(韵),仄平(逗)仄仄平平仄(韵)。平仄仄,仄仄(逗)仄平平仄(韵)。仄仄平平,平仄平平,仄平仄(韵)。仄仄仄(逗)仄平平,仄仄平平仄(韵)。

雨霖铃

柳永

寒蝉凄切。对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,方留恋处、兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去、千里烟波,暮霭沈沈楚天阔。 多情自古伤离别。更那堪冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说?

“黯然销魂者,唯别而已矣。”(江淹《别赋》)耆卿仕途遭迍,只得与恋人离别,离京他往,更添七分失意,三分凄惶。全词图景惨淡,气氛悲凉。不忍别又不得不别,只能泪眼相看,无语凝噎。而孤舟漂泊,前景黯淡,欲归无期,心境凄寂种种,正从“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月”中泻出。

雨霖铃

明皇即幸蜀,西南行初入斜谷,属霖雨涉旬,于栈道雨中闻铃,音与山相应。上既悼念贵妃,采其声为《雨霖铃》曲,以寄恨焉。时梨园子弟善吹觱篥者张野狐为第一,此人从至蜀,上因以其曲授野狐。洎至德中,车驾复至华清宫,从官嫔御多非旧人,上于望京楼中命野狐奏《雨霖铃》曲,未半,上四顾凄凉,不觉流涕,左右感动,与之歔欷。其曲今传于法部。(《明皇杂录》)

雨霖铃

唐教坊曲名,后用为词牌。相传唐玄宗因安史之乱而适蜀,入斜谷,时值连日霖雨,栈道中闻铃声回荡于山谷,为悼念杨贵妃,遂采其声作雨霖铃曲。见宋王灼《碧鸡漫志》。词为双调一百零三字,仄韵。

雨霖铃

霖:久下不停的雨。唐代教坊曲名,相传为唐玄宗所作,词牌“雨霖铃”即由此演化而来。也作“雨淋铃”。相传唐玄宗李隆基为避安史之乱来到蜀地,走到斜谷这个地方,下起了绵绵细雨。雨中,玄宗听到马铃声在山谷中回应,不禁想起刚刚逝去的宠妃杨玉环。他根据雨中铃声亲自谱写了一曲《雨霖铃》,以寄托自己的哀思。(见唐·郑处诲《明皇杂录补遗》)

雨霖铃

词牌名。一作《雨淋铃》,又名《雨霖铃慢》。双调。原为唐教坊曲名,后用作词牌。唐·段安节《乐府杂录》:“《雨霖铃》,明皇自西蜀返,乐人张野狐所制。”宋·王灼《碧鸡漫志》引《明皇杂录》及《杨妃外传》:“帝幸蜀,初入斜谷,霖雨弥旬,栈道中闻铃声。帝方悼念贵妃,采其声为《雨霖铃曲》以寄恨。时梨园弟子惟张野狐一人,善筚篥,因吹之,遂传于世。”始见于宋·柳永《乐章集》。

据《碧鸡漫志》“今双调《雨霖铃慢》,颇极哀怨,真本曲遗声”之说,及任半塘《教坊记笺订》考证,该词牌宜表达哀婉、愁苦、凄凉、伤悲之感情。全词上下两片,共十九句一百零三字。上片第一、三、六、八、十句和下片第一、二、四、七、九句押韵。均用仄声韵。上片第二、五句用上一下三句式,第八句用上一下四句式,第一字宜用去声。常用格体为:

平平(平)仄 (韵),仄平平仄,仄平平仄(韵)。平平(仄)(仄)(平)仄,平平仄仄,平平平仄 (韵)。仄仄平平(仄)仄,仄平(仄)平仄 (韵)。仄仄(仄)、平仄平平,仄仄平平仄平仄(韵)。

(平)平仄仄平平仄 (韵),仄平平,仄仄平平仄 (韵)。(平)平仄(仄)(平)仄,(平)仄仄,仄平平仄 (韵)。仄仄平平,平仄平平仄(仄)平仄(韵)。仄仄仄、(平)仄平平,仄仄平平仄 (韵)。

潦倒

文人潦倒贫困:酸寒

落拓,潦倒:落寞

失意潦倒:雨霖铃 雨淋铃

人颓丧失意,沦落潦倒:傫如丧狗

贫困潦倒:衣衫褴褛 衣衫褴缕 衣衫蓝缕

贫困潦倒的样子:披头跣足 被发跣足 披发徒跣 披发跣足

贫穷潦倒,落魄失意:金钗换酒

颓丧潦倒:颓倒

贫困潦倒之极:一寒如此

(颓丧,失意:潦倒)

另见:失意 颓废 穷困

雨霖铃

又作《雨淋铃》。唐代乐曲。唐郑处诲《明皇杂录》:“明皇既幸蜀,西南行初入斜谷,属霖雨涉旬,于栈道雨中闻铃音与山相应。上既悼念贵妃。采其声为《雨霖铃》曲以寄恨焉。时梨园子弟善吹觱篥者,张野狐为第一。此人从至蜀,上因以其曲授野狐。洎至德中,车驾复幸华清宫,从宫嫔御多非旧人。上于望京楼中,命野狐奏《雨霖铃》曲,未半,上四顾凄凉,不觉流涕。左右感动,与之歔欷。其曲今传于法部。”唐崔道融《羯鼓》: “华清宫里打撩声,供奉丝簧束手听。寂寞銮舆斜谷里,是谁翻得《雨淋铃》? ”此曲也用羯鼓。

雨霖铃

又作《雨淋铃》。唐代乐曲。唐郑处诲《明皇杂录》:“明皇既幸蜀,西南行初入斜谷,属霖雨涉旬,于栈道雨中闻铃音与山相应。上既悼念贵妃。采其声为《雨霖铃》曲以寄恨焉。时梨园子弟善吹觱篥者,张野狐为第一。此人从至蜀,上因以其曲授野狐。洎至德中,车驾复幸华清宫,从宫嫔御多非旧人。上于望京楼中,命野狐奏《雨霖铃》曲,未半,上四顾凄凉,不觉流涕。左右感动,与之歔欷。其曲今传于法部。”唐崔道融《羯鼓》: “华清宫里打撩声,供奉丝簧束手听。寂寞銮舆斜谷里,是谁翻得《雨淋铃》? ”此曲也用羯鼓。

《雨霖铃》yu lin ling

Bells in the Long-continued Rain→柳永 (Liu Yong)

- 文章的气势韵致是什么意思

- 文章的波澜是什么意思

- 文章的用字、用语等是什么意思

- 文章的立意和遣词造句是什么意思

- 文章的线索条理是什么意思

- 文章的组织结构和表现方式是什么意思

- 文章的结尾是什么意思

- 文章的论点不严密,经不起一驳是什么意思

- 文章的论述和行文是什么意思

- 文章的词句和内容都不通顺是什么意思

- 文章的词句形式是什么意思

- 文章的语法分析是什么意思

- 文章的长短是什么意思

- 文章的雄健风格是什么意思

- 文章的风格是什么意思

- 文章的风格与作者的性格特点相似是什么意思

- 文章的风格义理是什么意思

- 文章的风格或结构、体裁是什么意思

- 文章的风格气概是什么意思

- 文章的风采和法式是什么意思

- 文章的骨力和辞采是什么意思

- 文章盖世是什么意思

- 文章盖世,著作等身是什么意思

- 文章盖世;著作等身是什么意思

- 文章短小而内容单薄是什么意思

- 文章短而有气势是什么意思

- 文章秀美是什么意思

- 文章稿酬极高是什么意思

- 文章章法与阅读写作是什么意思

- 文章笔下千堆锦,志气胸中万丈虹。是什么意思

- 文章笔法的变化是什么意思

- 文章篇幅大而语句流畅是什么意思

- 文章篇幅长是什么意思

- 文章类选是什么意思

- 文章精义是什么意思

- 文章精妙,感动了神灵是什么意思

- 文章精巧奇丽是什么意思

- 文章精确妥当是什么意思

- 文章糊了盛钱囤,门庭改做迷魂阵,清廉贬入碎馄饨。是什么意思

- 文章纤巧华丽是什么意思

- 文章练要是什么意思

- 文章经济是什么意思

- 文章结尾松散无力是什么意思

- 文章结构是什么意思

- 文章结构严密是什么意思

- 文章结构严谨,词句精美是什么意思

- 文章结构曲折是什么意思

- 文章绝唱是什么意思

- 文章缘起是什么意思

- 文章美是什么意思

- 文章美妙是什么意思

- 文章美妙到极点是什么意思

- 文章美盛的样子是什么意思

- 文章胜过同代作者是什么意思

- 文章自一家是什么意思

- 文章自古无凭据是什么意思

- 文章自古无凭据,唯愿朱衣暗点头是什么意思

- 文章自古无凭据,惟愿朱衣一点头是什么意思

- 文章自得方为贵,衣钵相传岂是真是什么意思

- 文章自得方为贵,衣钵相传岂是真。是什么意思