隶书

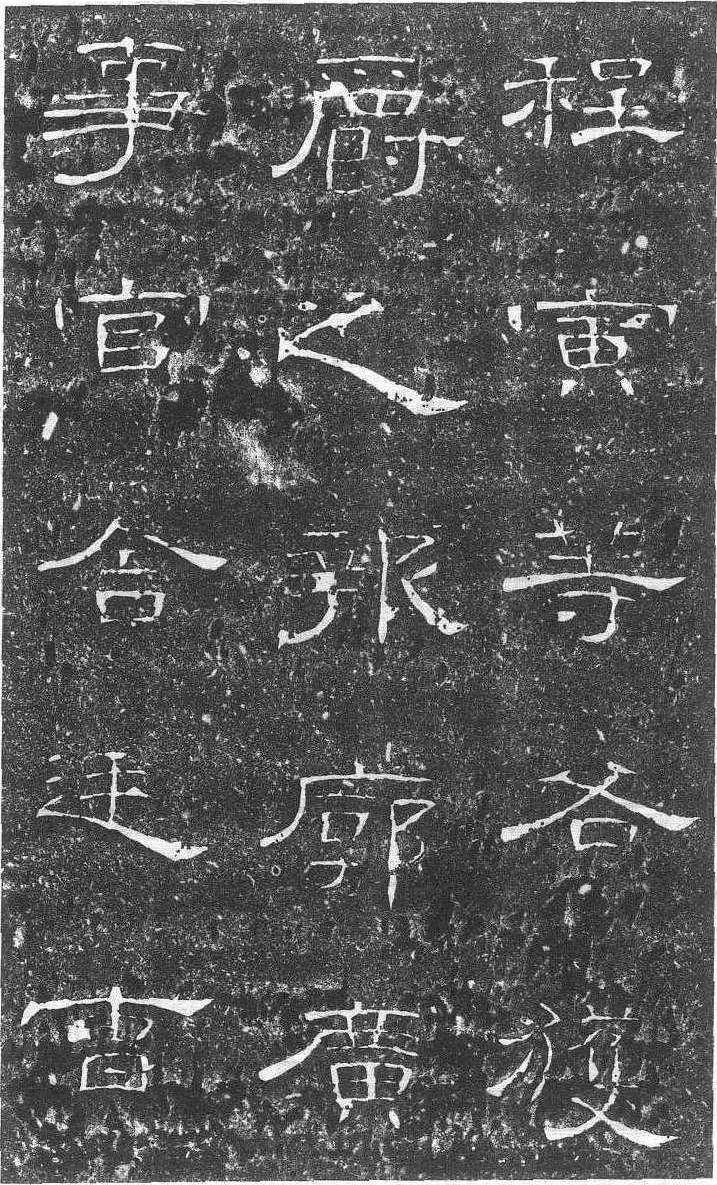

由篆书简化演变而成的一种字体。也称“隶字”、“佐书”、“史书”。将小篆匀圆的线条变成平直方正的笔画,结构上改象形为笔画化,以利书写。始于秦而盛于汉。最初流行于隶人(胥吏)之中,故称“隶书”。相传为秦末程邈在狱中所整理,唐张怀瓘《书断》: “隶合文质,程君是先。”早期隶书同小篆相差不远,后加工发展成为一种新的字体。打破六书传统,奠定楷书基础,提高书写效率,标志着汉字发展史上一个转折点。结构扁平,工整精巧,至东汉时撇捺等点划美化为向上挑趯,轻重顿挫富有变化,增强美观,大大提高了艺术欣赏的价值。因楷书由隶书发展演变而成,故从魏、晋至唐,仍把楷书沿称为隶书。

隶书

古代书体。又称“佐隶”、“徒隶”、“隶文”、“佐书”、“今文”、“史书”。系由篆书简化演变而成。始创于秦代,普遍使用于汉、魏。汉代许慎《说文解字·叙》:“秦烧灭经书,涤除旧典,大发隶卒兴役戍,官狱职务繁,初有隶书,以趣约易,而古文由此绝矣。”晋代卫恒《四体书势》:“秦既用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书,曰隶字。”一般认为,隶书为程邈所制。邈,秦下杜人,得罪始皇,幽系云阳十年,从狱中始作隶书,始皇誉之出为御史,使定书。然一说程邈所作为大篆。隶书的特点是:笔划由篆书的圆转变为方折,结构改象形为笔划化,删繁就简,便于书写。早期的隶书,字形结构保留篆书形迹较多,后在使用中加工发展,成为笔势、结构和小篆完全不同的两种字体。它打破了“六书”的传统,奠定了楷书的基础,标志着汉字演进史上的一个转折点。随着时代的发展,隶书又有“秦隶”、“汉隶”、“古隶”、“八分”、“散隶”之分。因“正书”系由隶书发展演变而成,故唐以前也称正书为隶书。如《唐会典》:“校书郎正字,掌雠校典籍,刊正文字。其体有五:……五曰隶书,典籍、表奏、公私文疏所用。”此隶书即指当时通用的正书。

历书;隶书

◉ 历书lìshū 名 按一定历法排列年、月、日、节气、纪念日等供查考的书。〈例〉看~/ 查阅~。

◉ 隶书lìshū 名 汉字的一种字体,由篆书简化演变而成,汉朝的隶书笔画比较简单,是汉朝通行的字体。〈例〉写得一手好~/ 汉时通行~。〈近〉隶字。

隶书

又称佐书、史书、隶字。汉字字体之一。通行于秦代和汉代。有古隶和今隶两种。传统上认为隶书开始出现于秦代,是因为当时官狱事务繁忙,小篆不便书写,胥吏改造小篆所造成的小篆的便捷写法。又有程邈造隶书的说法。这些都与事实有出入。从现代考古发现的一些文字资料来看,隶书在战国晚期已形成雏形,主要从战国时代秦国文字的俗体发展而成。隶书在秦代和西汉早期还没有形成成熟的字体,字形明显接近篆文,既不是扁方形也没有波磔。从西汉武帝中晚期到西汉末,隶书逐渐成熟,到东汉定型为今隶,字形呈扁方形,有波磔。

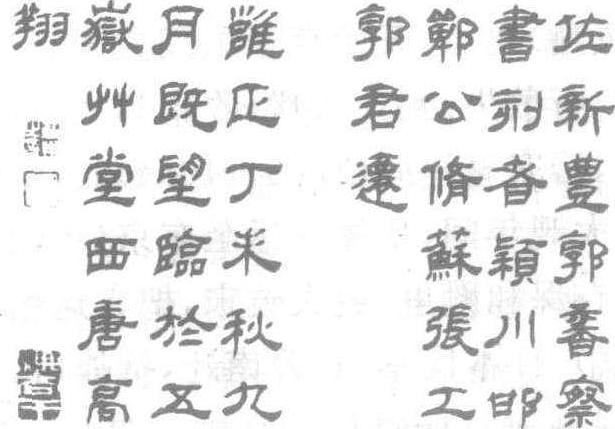

隶书 《曹全碑》

隶书

由篆书简化演变而成的一种字体。开始于秦朝,因为多为徒隶所用,故叫“隶书”。到了汉代,隶书上升为主要的通行字体。隶书把篆书圆转勾连的线条变成方折平直并且大部散开的笔画,以便书写。隶书把小篆的长圆字形变为方扁字形。隶书分秦隶 (又称古隶)和汉隶 (又称今隶)。秦隶的笔画无点画俯仰之势,只是把篆书的圆转笔画变方折,笔画敛束; 汉隶笔势飞扬生动,带有“波磔”,撇、捺要挑起来,平捺和有些横也要挑起来,前人把这种隶书名为“八分”。隶书的结构,打破了古汉字象形的传统,奠定了楷书的基础,是汉字发展史上的一个转折点。隶书在今天仍是一种书法艺术。

隶书

❶战国秦汉时通行的一种字体。许慎《说文解字·叙》:“是时(指秦始皇统一六国以后)秦烧灭经书,涤除旧典,大发吏卒,兴戍役,官狱职务繁。初有隶书,以趣(通趋)约易。”《汉书·艺文志》说:“是时(指秦代)始建隶书矣,起于官狱多事,苟趋省易,施之徒隶也。”此说隶书最初只在徒隶之间通行,后来逐渐成为一种广为流行的字体。王莽时又称为“左书”。《说文解字·叙》说新莽时“颇改定古文。时有六书……四曰左书,即秦隶书。”段玉裁注:“左书,谓其法便捷,可以佐助篆所不逮。”此说似较可信。“隶”有附属之义,隶书最先即篆书之附属字体。

隶书的兴起是对汉字形体的一次重大变革。它把篆书匀圆的曲线变成了方折,有利于书写,奠定了方块汉字的格局和形体结构的基础。

许慎认为隶书是“秦始皇帝使下杜人程邈所作”(据段玉裁说),不足为信。1979年四川青川出土的战国木牍,时代下距秦始皇统一六国尚有八十余年,上面的字体已是古隶。古隶书实是对秦篆的简化。

❷六朝以后,楷书与隶书的称呼时有混淆,汉隶多称为八分,楷书在有的著作中称为隶书。参阅王应麟《困学记闻》卷八。

隶书

(一)亦称“佐书”。由篆书演变而成。始于秦代,通行于汉、魏。《汉书·艺文志》: “是时(秦代)始建隶书矣,起于官狱多事,苟趋省易,施之徒隶也。”隶书有古隶和今隶两种。其最大特点是笔势舒展,有波势挑法。由篆书到隶书,是汉字演变史上重要的变革。一是将原来不规则的曲线或匀圆的线条改变成方折笔画,字形方正平直;二是部分偏旁异化成不同的形体;三是省略或合并了小篆的部分形体。四是将不同的偏旁合并在一起。这是汉字演变史上一次重大的简化,结束了古文字的时代,开创了今文字的新阶段。(二)楷书的古称。因楷书由隶书演变而来,故魏晋时代人们称楷书为隶书。

各种用途的文字

应试的文字:试艺

说明的文字:说明(说明书)

正文后附带的说明:附白

说明发起创办某件事的缘故的文字:缘起

介绍商品的说明书:仿单

写印在纸上供张贴宣传用的文字、图画:招贴 招帖 市招

评定人或物优缺点的文字:鉴定

记载逸闻琐事的文字:稗官野史 稗官野乘 稗家野史 稗篇野乘 野史稗官

撰述传记一类文字:志传

阐述经义的文字:传(经传)

解说经文的文字:讲语

为表示纪念或勉励而题写的文字:题辞

所题写的留作纪念或勉励的文字:题词

标识于器物或字画上的题记文字:标题

供人猜测猜谜的话或文字:谜面

谏诤议论的文字:谏议

训导告诫类的文辞:训诰

帝王的诰敕文辞:训词

官司刑狱所用的文字:隶书

审断案子的文辞:谳语

判案的文字:谳笔

向上司申报议刑的文字:谳文

罪案的判决词:谳词

祝贺的话或文字:献词(元旦~)

祈祷祝颂之词:祝辞 祝文

僧道的祈祷词:醮词

赞扬或祝贺的文辞:颂辞

赞颂的文词或言语:赞词

论赞的文词:赞语

供斋醮时诵读的文词:斋词 斋文

诉苦的文字:诉词

预言吉凶得失的文字:箓图 图箓 图谶

论卦义的文字:爻辞 彖辞 卜辞

字体

字 书(正~;楷~;行~;草~;隶~;篆~)

汉字的一种书体:楷(小~;细~;工~)篆 草

汉字的楷书:真(~字;~草隶篆)

正体书法:真书 真楷 正字 正书 楷体 楷书 楷字 正楷

古代的一种字体:籀

各种字体:三真六草

周朝通行的字体:籀文 籀书 古籀

秦朝通行的字体:篆字 篆体 小篆 云书

大篆和小篆的统称:篆书

萧思话的行书和范晔的小篆:萧行范篆

细笔划的篆书:银针

汉朝通行的字体:隶(隶文;隶书;隶字;隶体) 今字 今文 云阳

隶书和草书:隶草

草体书法:草体 草书 醉草 醉书 醉帖

草书的一种:章草

奔放的草书:狂草 颠草

介于草、楷间的书法:行书

拼音文字的印刷体:正体

书法中一种瘦劲有力的字体:筋书

点画痴肥而无骨力的字体:墨猪

娟柔的字体:媚笔

字体丰满强劲:丰劲

字体劲瘦有骨力:峋嶙

字体瘦细而劲健:瘦硬

字体的笔瘦硬挺拔:骨立

字形细长而挺拔有力:瘦健

字体或笔墨雄健挺秀:峭拔

(同一种文字的各种不同形体:字体)

隶书

字体名。

❶也叫“佐书”、“史书”。是由篆书简化演变而成的一种字体,把篆书圆转的笔划变成方折,在结构上,改象形为笔划化,形体扁平方折以便书写。始于秦代,普遍使用于汉、魏。程邈将当时这种书写体加以搜集整理,后世遂有程邈创隶书的传说。早期隶书,字形构造保留篆书形迹较多。后在使用中加工发展,成为笔势、结构与小篆完全不同的两种字体,它打破了六书造字的传统,奠定了楷书基础,标志着汉字演进史和书法史上的一个转折点。魏、晋时也称楷书为隶书,因别称有波磔的隶书为“八分”,以示区别。

❷书的古称。正书由汉隶发展演变而成,故唐以前仍把正书治称为隶书。为将当时通用的隶书区别于汉、魏时代通用的隶书,又称正书为“今隶,”称汉隶为“古隶”。

隶书

一种字体。亦称佐书。秦汉时代汉字形体演变过程中以点画结构逐渐取代篆书的线条结构而形成的一种新字体。晋卫恒在《四体书势》中说:“秦既用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书,曰隶字。”相传隶书是由程邈创造出来的。据现在已出土的文字资料来看,早在战国后期,民间就已经出现了隶书的萌芽。在秦朝推行小篆的同时,隶书便普遍流行于民间,并经过不断的改造加工日臻完善,成为两汉时期的主要字体。后人称秦代至西汉初期初创阶段的隶书为古隶或秦隶,称成熟阶段的隶书为汉隶。汉隶是汉代官方的正式字体。魏晋时期混称楷书为隶书,因此为了有所区别,称有波磔的隶书为“八分”。隶书自初创时期至成为官方正式字体,通行700余年。隶书的出现,在书写笔法上取代了篆书的单线形式,对字形结构作了全面的调整,改变了汉字的体势风格。在文字学上称由篆嬗变为隶的这一过程为隶变,同时也为楷书的出现奠定了基础。

隶书

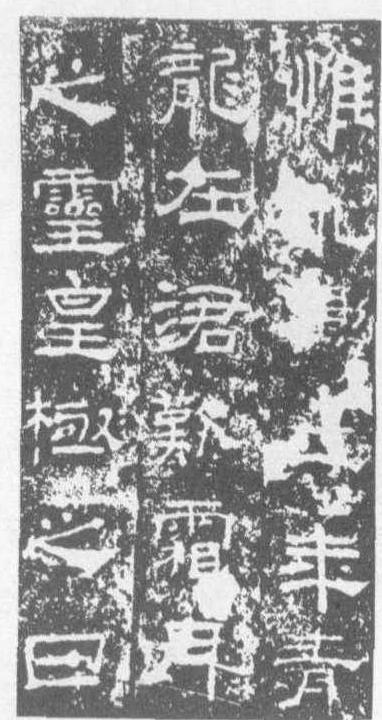

字体名。亦称“隶字”、“佐书”、“汉隶”。相传为秦代程邈在云阳狱中所创。唐张怀瓘《书断》引东汉蔡邕《圣皇篇》: “程邈删古立隶文。”相传程邈损益大小篆方圆笔法,成隶书三千字,以其便于官狱隶人佐书,故名曰“隶”。按秦原用篆书,其后因政务繁多,官吏所书文字之结构仍似篆书,而工整远远不及,这种文字即是隶书的雏形。程邈可能对这种书体加以搜集整理,遂有程邈始创之说。后来,隶书在汉代通行中不断得到发展完善,就成了一种字形扁平,笔画多波磔,结构、笔势与篆书完全不同的书体。1975年12月在湖北省云梦县城西睡虎地出土的《秦律简》和刻于西汉宣帝五凤二年(前56)的《鲁孝王刻石》,都是秦汉间隶书的代表作品。前者字体端方古朴,可能出自当时官吏之手; 后者篆隶相间,笔画在圆转中已现方折体势,点划粗细顿挫,但结构呈篆书之长方形,体现汉隶的早期形制。

隶书

字体名。亦称“隶字”、“佐书”、“汉隶”。相传为秦代程邈在云阳狱中所创。唐张怀瓘《书断》引东汉蔡邕《圣皇篇》: “程邈删古立隶文。”相传程邈损益大小篆方圆笔法,成隶书三千字,以其便于官狱隶人佐书,故名曰“隶”。按秦原用篆书,其后因政务繁多,官吏所书文字之结构仍似篆书,而工整远远不及,这种文字即是隶书的雏形。程邈可能对这种书体加以搜集整理,遂有程邈始创之说。后来,隶书在汉代通行中不断得到发展完善,就成了一种字形扁平,笔画多波磔,结构、笔势与篆书完全不同的书体。1975年12月在湖北省云梦县城西睡虎地出土的《秦律简》和刻于西汉宣帝五凤二年(前56)的《鲁孝王刻石》,都是秦汉间隶书的代表作品。前者字体端方古朴,可能出自当时官吏之手; 后者篆隶相间,笔画在圆转中已现方折体势,点划粗细顿挫,但结构呈篆书之长方形,体现汉隶的早期形制。

063 隶书

汉字一种书体的名称。隶书也叫 “佐书”、“史书”。是由小篆减省而成的一种应急字体。开始于秦朝,因多为徒隶所用而叫做“隶书”。秦代篆隶并用,小篆是规范的正体,隶书是不合标准的俗体。隶书分秦隶、汉隶和八分。隶书的产生,打破了古汉字象形的传统,奠定了现行汉字的基础,是汉字发展史上的一个转折点。

隶书

秦代从事劳役的“隶人”或职位低微的吏役,为书写便利、迅速,而使用的一种书体,故名,也叫隶字,又因隶书可帮助书写者比书写篆书快速,而又称其为“佐书”。亦称“八分”或“史书”。此体始于秦,大部分使用于汉、魏时期。

隶书lishu

由篆书演变而成的一种汉字字体,也叫“隶字”,因最初流行于徒隶当中而得名。

隶书形成于秦代。秦始皇统一中国后,政务繁忙,文字应用日益广泛,因此急需提高书写速度,而小篆难以适应这一要求,于是在隶人(低级官吏)中逐渐形成一种应急字体。晋卫恒《四体书势》中说:“秦既用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书,曰隶书。”隶书最初只是篆书的一种潦草写法,后来日趋完善,终于成为与小篆并行的一种新字体。秦代篆隶并用,小篆是政府颁行的规范正体,而隶书则是流行于民间的俗体。到汉代以后,隶书才逐渐取代小篆而成为通行文字。

隶书又有秦隶、汉隶之分。秦代的隶书也叫“古隶”,字呈方形,较少波势,保留有较多的篆书痕迹。汉代的隶书叫“今隶”,字形宽短扁平,波势很大。各地出土的汉简可反映这一时期隶书的风格。后期的汉隶字形变得十分方正,波势规整,笔画终端上扬,前人称之为“八分”。它是东汉晚期的标准字体,以东汉熹平石经字体为代表。我们今天所说的隶书,通常是指汉隶。

隶书的出现打破了汉字的传统模式,使汉字形体产生了重大变革。它不仅提高了书写效率,而且奠定了现代汉字的基础,是汉字发展史上的一大转折。

隶书Lishu

文字学术语。汉字的一种书体的名称,又称“左(佐)书”、“史书”、“八分”。最初是篆书的简体,后来发展为独立的书体。《说文解字·叙》说:“是时秦烧灭经书,涤除旧典,大发吏卒,兴戍役,官狱职务繁,初有隶书,以趣简约。”《汉书·艺文志》说:“是时始建隶书矣,起于官狱多事,苟趋省易,施之于徒隶也。”《四体书势》说:“秦既用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书曰隶字……隶书者,篆之捷也。”认为隶书产生于秦代官狱多事的书写需要。《书断》引《圣皇篇》说:“程邈删古立隶文。”认为隶书是秦人程邈所创制。其实,早在战国时期,隶书已经基本形成,程邈一类的官府书吏们只是做了选用这种书体,从而促成隶书的形成的工作。“隶书”、“左书”、“史书”是根据这种书体的使用者“徒隶”、“书佐”、“吏”来命名。“八分”的名称,有人说是由于这种书体“字方八分”;有人认为是由于这种书体形体较扁,笔画向两边伸展,“势若‘八’字分散”;也有人说这种书体是由于“割程(邈)隶八分取二分,割李(斯)篆二分取八分”而得名,尚无定论。隶书是汉字发展史上古文字(甲骨文、金文、战国文字、小篆)和今文字(隶书、草书、行书、楷书)的分水岭。它突破了古文字书体的线条结构,采用不同形态的点画(点、横、掠、波磔等)来结构字体,使原来重在直观表义的“描绘”符号变成了抽象方便的“书写”符号,从而大大提高了汉字的使用效率。

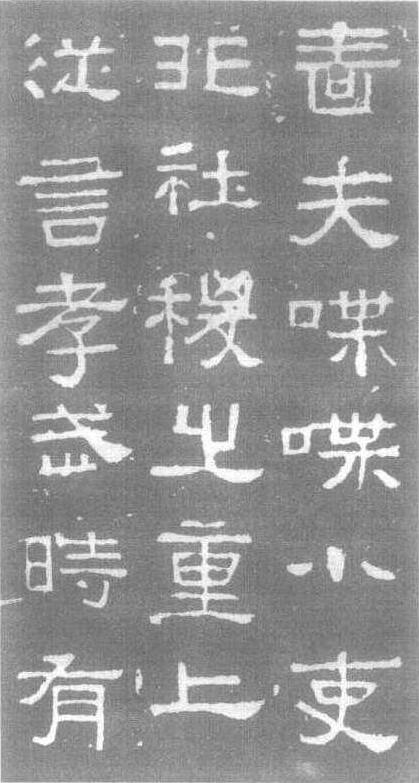

隶书从战国末期出现,到西汉武帝时代基本成熟。早期的隶书和汉代成熟的隶书在字体上有不少差异。人们把早期的隶书叫“秦隶”、“古隶”,把汉代成熟了的隶书叫“汉隶”。成熟的隶书,对篆书形体进行了大规模的改造。主要表现为:1.将篆文的线条分解或改变成平直的书写笔画。如“日”的外框原是像日轮的一圈,改为丨、一、丨、一四个笔画。2.对篆文的部件进行合并。有的是将数笔并为一笔,如“大”上的“一”原为三笔;有的是将不同的部件同化为一个部件,如秦、奉、奏、春、泰等字的上部原为五个不同的部件。3.对篆文形体进行删减。如“雷”的下部原有三个“田”,“屈”字上的“尸”原是“尾”。4.改变了一些偏旁部首的写法。如篆文的“心”在做偏旁时,不管在什么位置,都与单独成字时形体相同,隶书则在左边写作“ ”,在下面写作“⺗”。这些改造,使汉字变得方便书写,对汉字简化影响很大。从魏晋到唐代,有些人把楷书也称作隶书,或称“今隶”,这与通常说的隶书不同。(参见“楷书”)。

”,在下面写作“⺗”。这些改造,使汉字变得方便书写,对汉字简化影响很大。从魏晋到唐代,有些人把楷书也称作隶书,或称“今隶”,这与通常说的隶书不同。(参见“楷书”)。

隶书Lishu

隶书是汉代通行的字体,字形扁方,用笔方折,有明显的波磔。它起于秦,盛于汉,成熟于东汉。隶书有秦隶、汉隶、分隶之别。

隶书

汉字字体名称。隶书是由小篆减省而成的一种应急字体,始于秦朝,通行于汉代。因开始时多为衙役皂隶使用而得名。隶书分为秦隶和汉隶。秦隶也称古隶,是古今文字的过渡,比小篆方正,实际是小篆的一种潦草简便的写法。到了汉代,隶书取代小篆成为一种正式的书写字体,就是汉隶,也叫今隶。这时的隶书笔势舒展,结构匀称,字形方扁,笔画讲究波势挑法。隶书变小篆的匀圆线条为方折,形成了点、横、竖、撇、捺等基本笔画,并对小篆的结构作了不同程度的改造。经过隶变以后,古汉字的图画痕迹完全消失,汉字完全符号化了,因此,隶书是汉字发展史上的一个转折点,是古今汉字的分水岭。

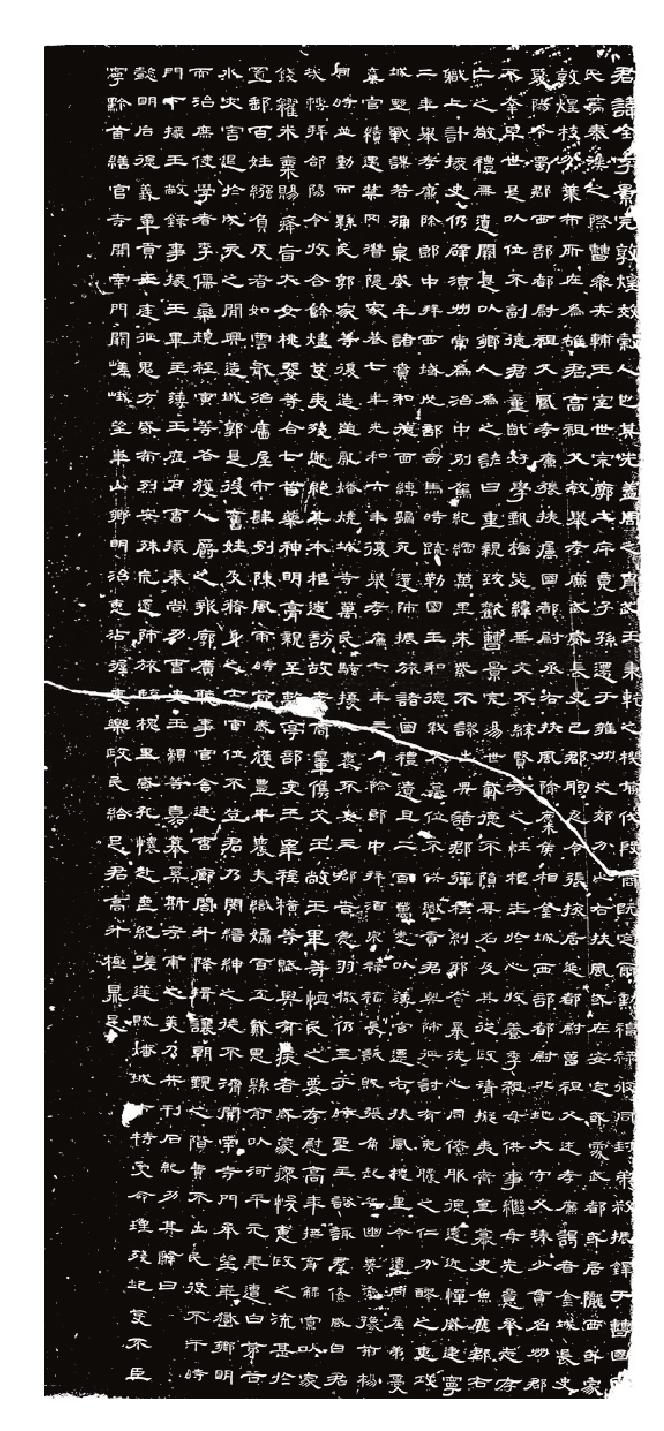

隶书

隶书是汉代通行的字体,起于秦,盛于汉,成熟于东汉。汉·班固说: “隶书起于官狱多事,苟趋简易,施之于徒隶。”社会发展,对文字需要简易,书写需要迅捷,隶书的出现,适应了社会的需要。隶书有秦隶汉隶、分隶之别。秦隶是隶之雏形,还有篆书笔意,是篆向隶过渡时期的作品。汉隶带有古隶的特点,从西汉出土的汉简来看,较秦隶有所发展,尚未发展成为成熟的隶书。分隶即八分,是东汉高度成熟和规范的隶书。分隶是学习隶书入门的好范本。著名的《曹全碑》、《张迁》、《礼器碑》、《乙瑛碑》等都是分隶代表作品。

汉·《张迁碑》

隶书

❶又称“隶字”、“佐书”。相传为秦时程邈所创。秦隶只是将小篆的圆笔变为方折,较多地保留了小篆的形迹。到西汉末年,才渐趋整齐而有波磔。隶书的产生是汉字发展史上的一次变革,使汉字脱去了象形意味,成为象征性的符号,是古字和今字的分界线。奠定了楷书的基础。

❷“楷书”的古称。因楷书由隶书发展演变而成,故汉以后仍沿称。参见“艺术”中的“隶书”。

隶书

❶又称“佐书”、“隶字”、“史书”、“隶文”等。是从篆书中脱变而成的一种字体。据《说文解字·叙》、《汉书·艺文志》等所载,通行于徒隶之间。史传为程邈所创。隶书变篆书圆转为方折、改图形为笔划,去繁复盘曲为简洁平直,打破了传统的六书造字理论,提高了汉字书写效率,奠定了楷书的基础,是汉字演进史上的一个转折点。

❷魏晋至唐之间,对“正书”沿称“隶书”,又称“今隶”。参见“语言文字”中的“隶书”。

隶书

由篆书演变而成的一种字体。产生于战国后期,在汉代成为通用的字体。魏晋以后又逐渐被楷书所取代。但是由于隶书属于今文字的范畴,既有艺术性又有实用性,所以一直为后世书法家所喜爱。东汉的隶书流传下来的大多以碑刻形式存在,如《张迁碑》、《衡与碑》、《礼器碑》、《曹全碑》、《乙瑛碑》、《孔宙碑》、《西狭颂》、《石门颂》等是隶书碑刻中的精品。隶书的结体生动活泼,因字之形。体势大多取横式,波磔向左右两边舒展开来。点画避就,随其自然。有时为突出捺,将撇写得较短,几横并排长其一而短其余,使字体富于变化,整齐大方,深厚稳健,纯朴生动。

隶书

隶书

隶书是由篆书简化而成的书体,早期的隶书称 “古隶” 或 “秦隶”,出现于战国时期。初时隶书的字体形似篆似隶,其特点表现为打破象形字的结构,逐渐减少线条的盘曲,字形变修长为扁方,总之是使篆字趋向约简。有的隶字则是从金文的草写中直接借鉴而成的。虽然这是文字发展中的现象,但同时也为书法艺术的发展创造了条件。汉代隶书开始替代篆书成为通用书体,到东汉时期隶书艺术达到了巅峰。汉末草书、行书、楷书等新体的出现,使书法艺术的发展有了广阔天地,从此隶书逐渐走向衰落,有的则如同写美术字一般,倾向于装饰效果,直至清代初期郑簋的出现才使隶书艺术再现生机。

隶书

隶书是由篆书简化而成的书体,早期的隶书称“古隶”或“秦隶”,出现于战国时期。初时隶书的字体形似篆似隶,其特点表现为打破象形字的结构,逐渐减少线条的盘曲,字形变修长为扁方,总之是使篆字趋向约简。有的隶字则是从金文的草写中直接借鉴而成的。虽然这是文字发展中的现象,但同时也为书法艺术的发展创造了条件。汉代隶书开始替代篆书成为通用书体,到东汉时期隶书艺术达到了巅峰。汉末草书、行书、楷书等新体的出现,使书法艺术的发展有了广阔天地,从此隶书逐渐走向衰落,有的则如同写美术字一般,倾向于装饰效果,直至清代初期郑簋的出现才使隶书艺术再现生机。

隶书li shu

official script,an ancient style of calligraphy current in the Han Dynasty (206 BC~220AD),simplified from xiaozhuan

隶书

official script(/style);clerical script

隶书

小篆之后通行的一种字体名。又称“左隶”、“徒隶”、“隶字”、“隶文”、“左书”、“史书”。形体扁平,笔划方折,较篆书便于书写。创始于秦代,通用于汉魏。一说秦时诸事繁多,篆字书写费时,隶人(胥吏)常简化书体佐书,所以这种字体被称之为隶书。程邈将这种书写体加以搜集整理,后世遂有程邈创隶书的说法。秦隶是从秦篆中蜕变出来,字形结构仍保留有较多的篆书痕迹。湖北云梦睡虎地秦墓出土的一千多枚秦简上的文字,是秦隶的代表作。隶书在汉代逐渐完善,成为结体、笔势与篆书完全不同的字体。隶书的出现,改变了中国古文字结构的既定模式,并为楷书的萌芽创造了条件,在汉字发展史和书法史上是一次重大的变革。汉碑如《礼器碑》、《乙瑛碑》、《石门颂》、《张迁碑》、《曹全碑》,汉简如《五凤元年十二月简》等,是汉代隶书的代表作品。

隶书

书体名。亦称“隶字”、“左(佐)书”,由小篆演变而来的一种字体。它把小篆圆转的笔画更为方折,加以简化,以便书写。隶书始于秦代,与小篆并行。晋人卫恒《四体书势》:“秦既用篆,奏事繁多,写篆难成,即令隶人(指胥吏》佐书,曰隶字。”后人称为秦隶或古隶。至汉、魏时普遍使用,笔画以波磔为特点,字形较为扁平,称为“汉隶”。如传世之《汉熹平石经》残碑便是。隶书的结构,打破以前所谓六书造字的传统,奠定了楷书的基础,提高了书写效率。它的产生,标志着汉字演变的一个重要转折。

隶书

字体简化的趋势继续延续。作为篆书的辅助字体——隶书应运而生。隶书是为了提高书写速度把小篆加以简化,又把小篆匀圆的线条变成平直方正的笔画而形成的字体。隶书分为“秦隶”(也叫“古隶”)和“汉隶”(也叫“今隶”)。它是中国古代文字和书法的一大变革。

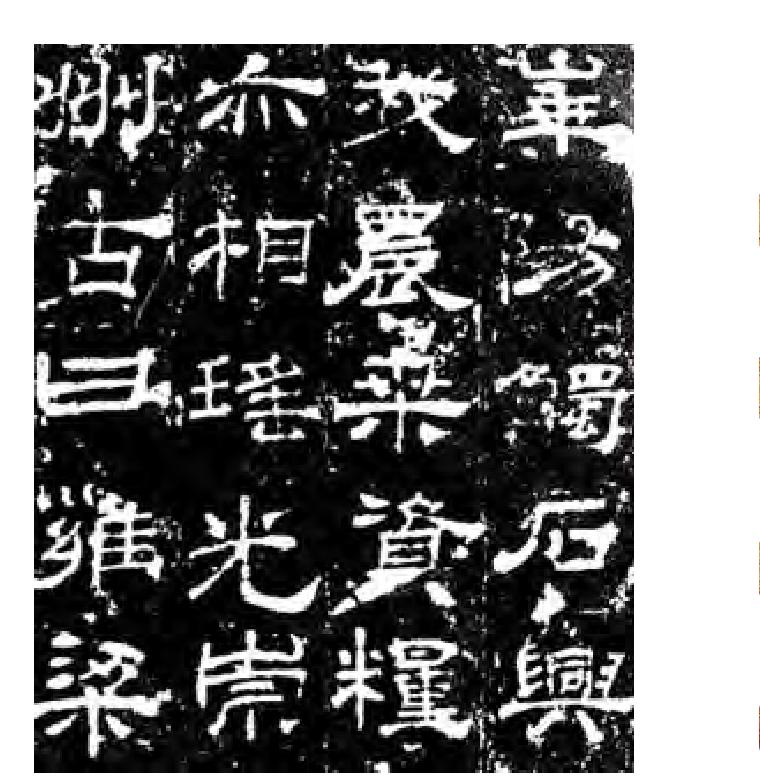

汉朝隶书《华山庙碑》(约公元前100年)

隶书的“字”

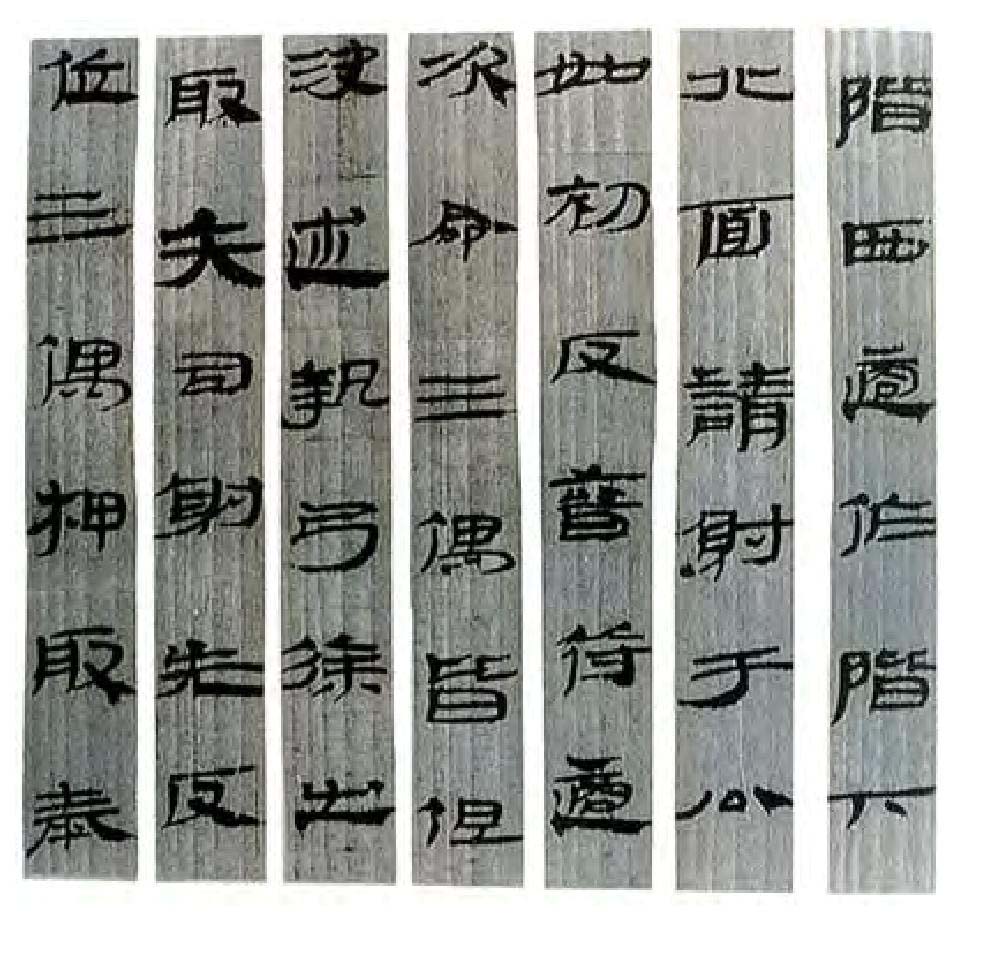

木简上的隶书(约秦朝末年)

根据出土的秦朝时期木简推测:秦时用小篆书写正式公文,用隶书书写普通的公务书信。到汉朝年间,隶书广泛传播并逐渐取代了小篆。小篆和隶书是汉字发展的两大主要阶段。隶书用笔画符号打破了象形字的结构,是改象形为笔画的新文字的开始。隶书源于秦朝,盛于东汉,书法界有“汉隶唐楷”之称。隶书结体扁平、工整、精巧,横画长而直画短,撇、捺等笔画为美化而向上挑起,轻重顿挫富有变化。隶书是汉字演变史上的重要转折,它打破了以往的书写传统,逐步奠定了楷书的基础,并发展定型为占主导地位的书体。同时,它还派生出草书、楷书、行书等其他书体,是中国文字发展史上的又一次重大改革。

汉末《曹全碑》(公元185年)

相传秦始皇新政期间,政务多、文书繁。小篆不便于速写,费时费事,影响工作速度和效率。曾为狱吏的程邈深知小篆难以适应政务,便在狱中钻研文字,终于创造出比小篆更易书写的隶书。秦始皇采纳了程邈整理的隶书,免去了他的罪并提为御史。由于程邈的官职很小,属于“隶”,所以人们就把他编纂整理的文字叫隶书。隶书在汉朝经历了全盛时期,与以往的文字相比,隶书极大地减少了文字的笔画,让书写变得简单和快捷。隶书的这种基本特征直到今天都得以保留。

秦始皇为匡正异俗、垂范后世,于所到之处皆立石刻碑,称颂秦德。隶书的点画俱实、规范而且板滞,可能是受刻碑这一因素影响。尽管隶书缺乏虚实结合之美,但它对点、线、面的修正和重塑,己达到了实用美的最高点。西汉初期,隶书仍沿用秦隶的风格。到新莽时期,隶书有了点画的波尾写法。到东汉,隶书产生了众多风格并以石刻与简犊的方式留存至今。用隶书写成的石碑铭文中最有名的是《曹全碑》,该石碑刻于公元185年的东汉,它字迹优美,风格独特,是隶书圆笔之代表。

- 只除是是什么意思

- 只隔一丝便算不得透彻之悟,须是入筋肉、沁骨髓。是什么意思

- 只隻是什么意思

- 只露一张嘴是什么意思

- 只面子是什么意思

- 只顺是什么意思

- 只顾是什么意思

- 只顾个人利益,回避矛盾,保全自己是什么意思

- 只顾个嘴是什么意思

- 只顾其前,不顾其后是什么意思

- 只顾眼前是什么意思

- 只顾眼前利益,不作长远打算,不留余地是什么意思

- 只顾眼前安逸而不管身后危险是什么意思

- 只顾眼前者,才是大赢家是什么意思

- 只顾眼前,不管后果是什么意思

- 只顾眼前,不计后果是什么意思

- 只顾眼前,不顾后果是什么意思

- 只顾眼前,得过且过是什么意思

- 只顾眼前,用有害的方法来救急是什么意思

- 只顾羊卵子,不顾羊性命是什么意思

- 只顾羊卵子, 不顾羊性命。是什么意思

- 只顾自己是什么意思

- 只顾自己好是什么意思

- 只顾自己好,不顾别人是什么意思

- 只顾自己的利益,不顾别人是什么意思

- 只顾自己的利益,把困难或灾祸转嫁别人是什么意思

- 只顾自己,不关心别人是什么意思

- 只顾自己,不管他人是什么意思

- 只顾道场做得好看,不顾祖宗升不升天是什么意思

- 只领是什么意思

- 只饭胡麻是什么意思

- 只饮官中水是什么意思

- 只饶得是什么意思

- 只首是什么意思

- 只骈是什么意思

- 只骑不反是什么意思

- 只骗聪明人是什么意思

- 只骨是什么意思

- 只鲤尺书是什么意思

- 只鳞半爪是什么意思

- 只鳞片爪是什么意思

- 只鳞片甲是什么意思

- 只鸟是什么意思

- 只鸡是什么意思

- 只鸡奠是什么意思

- 只鸡斗酒是什么意思

- 只鸡斗酒吊新丘是什么意思

- 只鸡斗酒聚比邻是什么意思

- 只鸡樽酒是什么意思

- 只鸡絮酒是什么意思

- 只鸡絮酒纵有时,双鱼素书长已矣。是什么意思

- 只鸾单凤是什么意思

- 只鸾孤凤是什么意思

- 只齋藏印是什么意思

- 只𢙨是什么意思

- 只𣆯是什么意思

- 只是什么意思

- 叫是什么意思

- 叫

.jpg) 是什么意思

是什么意思 - 叫

.jpg) 是什么意思

是什么意思