针刺得气

得气也称气至,指针刺后受术者出现的痠、麻、胀、重等针感和操作者针下的沉紧等感觉而言。针刺是否得气,直接关系着临床疗效的高低,所以历来为针灸工作者所重视。

掌握针下之气 要使针刺能够得气,并在得气后,控制得气程度及气行方向,主要靠术者的手法来实现。通常有以下各法:

候气 当气未至之时,术者通过留针或运用手法以待气至。倘因针刺未准确中穴,则应将针提起,另行刺进探寻;倘因经气不足,则应提插捻转,且辅以循摄之法来候气。

催气 通过手法加以催促使气速至。《神应经》记载:“用右手大指及食指持针,细细动摇进退搓捻,其针如手颤之状,是谓催气。”这是指用震颤提捻的方法催气。此外,如刮动针柄,动摇针体,在经上施以循摄之法等也都具有催气的作用。

守气 是指要守住已至之气。《灵枢·小针解》说:“上守机者,知守气也。……针以得气,密意守气勿失也。”只有守住气,才能在此基础上施以不同手法,使针刺对机体继续发生作用。一个有经验的针灸医生都有“得气容易守气难”的体会,故得气后不可轻易改变针尖部位,更不可盲目提插,以免针下之气佚失。

调气 有两种涵义: 一是指调整机体的阴阳之气,即当机体偏虚或偏实时,得气之后就要补其虚或泻其实,以使气平,这就是调气(参见“针刺补泻”条); 二是如《金针赋》所载,把控制经气使之上行下行,或使之行至病所,以及用龙、虎、龟、凤通经接气之法,使经气跨过关节等,也称调气。

龙、虎、龟、凤四法不只是控制气行,而且也是两对补泻之法,即龙补虎泻,凤补龟泻。四法虽然最早见于《金针赋》,但后来医家对此又有进一步的说明。这四种方法的具体操作是:

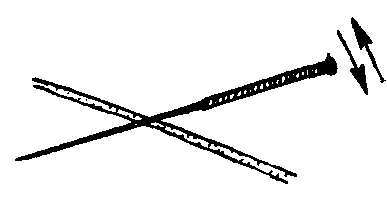

(1)青龙摆尾法: 又名苍龙摆尾法,是一种以针尖方向,九六和摇法相结合的方法。进针得气后,在天部扳倒针身,使针尖朝向病所,以手掐住针尾一左一右慢慢拨动。这种拨动如同行船时拨舵一样,是浅而大摇之法。(图1)

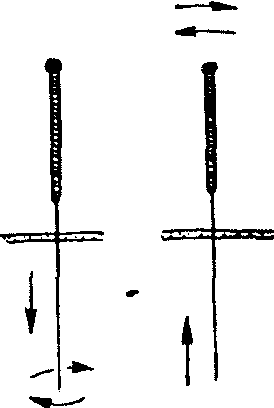

(2) 白虎摇头法: 又名赤凤摇头法,是一种泻而小摇边摇边振的手法,进针得气后,右手掐住针柄,向前右上方呈半圆形摇针,摆至右下方一停一振。这就是所说的进圆退方。(图2)

图1 青龙摆尾法

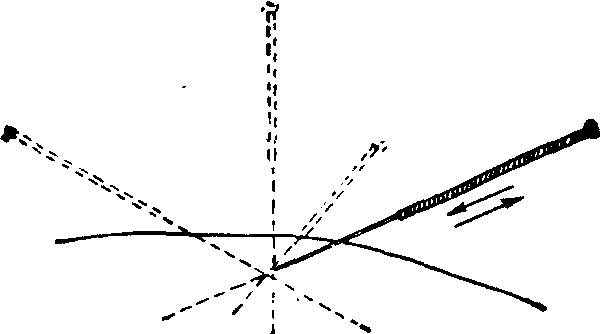

(3)苍龟探穴法: 是一种以针尖方向、徐疾、进退相结合的手法。进针后,扳倒针身、四方探搜。每方都要先浅后深,分三部徐徐而进,一次退到皮下,再改变方向,依前法再施。其法如龟入土探穴之状,并以其动作之缓慢,而形像命名。(图3)

图2 白虎摇头法

图3 苍龟探穴法

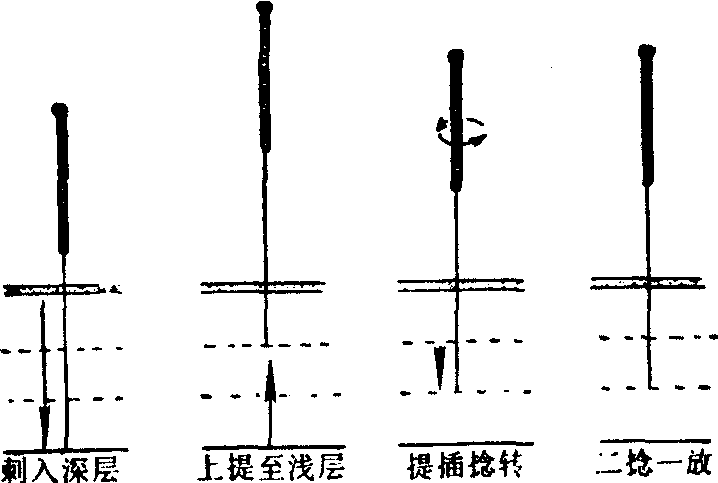

(4)赤凤迎源法: 又名凤凰展翅法,是由提插、捻转、呼吸、飞针相结合而成的一种手法。进针后先插至地部,再退至天部,得气后再插入人部。然后用拇食两指边提边捻转,要使组织裹紧针,达到插而不入,提而不出,转而不动的程度。一捻一放,两指展开,如凤凰展翅之状,故名。也可以病在上吸气时右转提针; 病在下呼气时左转插针。(图4)

图4 赤凤迎源法

辨气 指气至之后,辨别针下气的性质。《灵枢·终始》说:“邪气来也紧而疾,谷气来也徐而和”。辨气就是分辨邪气和谷气,谷气就是正气。辨识的方法,主要是通过术者体会针下沉紧的程度,并参照患者的主诉。因为针刺时必须祛除邪气,调补谷气,所以辨气与补泻的关系甚为密切。

气反 即在与病所相反的部位,行针得气。《素问·五常政大论》说:气反者,病在上,取之下;病在下,取之上;病在中,旁取之。”《灵枢·终始》说:“病在上者下取之,病在下者高取之,病在头者取之足,病在足者取之腘。”都属于气反。

气至病所 即是运用手法催促经气到达患病的部位,临床实践证明,气至病所,能提高疗效。现在有人把循经感传多见于病经、病所的现象称之为趋病性。这种趋病性不仅反映了经络的病理、生理学特性,而且对于临床研究也是一个值得注意的问题。

影响得气的因素有三: 第一是术者方面,如取穴的位置、针刺的深度、针尖的方向、手技的运用等。第二是患者方面,如病种、疾病性质、病人体质的不同。第三是条件方面,如季节、气候、室温的不同以及体位摆法的不同等等。

控制针感 针感是得气的表现,控制针感就是控制针下之气。它包括两个部分: 一是控制针感性质,二是控制针感传导的方位。

针感性质 针感的性质有痠、麻、胀、沉、重、疼、触电样、水波冲动样等多种。针感出现的时间,有的是在针刺即刻,有的是在隔一段时间以后。针感的持续时间有长有短,程度有重有轻。针感的传导距离以经络言,有的是短程,有的是长程,有的全程,有的是气至病所,也有传导中的超越、跨经现象。临床中常见的针感如下:

(1)痠感: 是常见的针感之一。多出现于局部,时可传导到远端,以四肢穴位为多见,腰背、颈部穴位次之。欲使痠感出现,押手要多用力。如出现的基础针感是胀,押手可轻些,此时可向一个方向搓针。如搓针时出现疼感,则成功率低。若搓针后胀感加重了,立刻改用提插方法;提插速度要快、幅度要小,押手要加力,即可成功。

(2)麻感: 亦较多见。一般为传导性的,多呈条状、带状、少数为片状。当针刺时出现其它针感,欲使发生麻感,一般不用或轻用押手,捻转角度、提插幅度宜大,提插速度可快可慢,针尖方向稍变换即可。

(3) 胀感: 多出现在痠感之前,为局部性的,与局部注射药液所形成的物理压迫感相似。若与麻感混合出现,多可传导。要想使胀感出现,押手要重些,边捻针边在押手上用力;如用提插法,则提插速度要快,幅度宜小,针尖方向宜固定。

(4) 痛感: 不是指进针时在表皮上出现的疼痛,而是指进针后深部组织产生的痛感而言。此种痛感有时在局部,有时可传导到远端。如果能避免为最好;倘若不能,就要迅速把痛感改变过来。一般可把食中两指放到针柄一边,两指间要保持一指间隙,拇指放在另一边,对准此间隙,以此三指固定住针体,拇指向中指方向,中、食指向拇指方向一同加力,2至3次即可将痛感改变过来;或用拇指轻弹针柄亦可。如仍无效,可提针少许或完全提出。中风患者,针后多见痛感,并难改变,但这种病人痛感的减轻,常常是取得疗效的标志。

(5) 水波流动样针感: 是一种很舒适的针感,多在四肢要穴出现。其基础针感是麻感;在麻感出现后,将右手食中两指靠在针柄的一边,用右手大指甲从对侧缓缓地自上而下,再自下而上反复刮动针柄。同时要依据基础针感的强弱不同,一边刮针,一边轻捣,捣的幅度一定要小,小到针尖不离原来位置为宜。这种柔和而均匀的刺激一个接一个地作用到腧穴。此时针感像水波流动一样,故称之为水波流动样针感。这种针感传导的远近和方位决定其基础针感,即麻的程度如何。

针感方位 如何控制针感的传导方向和部位,早在古代针灸专著中就有许多行之有效的方法。近年来,大量的临床实践表明,使针感向远方传导是可以用手法来控制的。针感的传导首先与穴位有关; 针刺四肢的要穴容易出现针感的传导,背腹部次之,面颈部更次之,指趾末端多不出现。基础针感是针感传导的先决条件,麻感最易传导,其它复合针感传导如何也与麻感所占比重有关。针尖方向是一个重要因素; 一般针尖所指的方向就是针感传导的方向,两者多是一致的。针的捻转方向则不能一概而论,或左或右视情况而定。拇指向前捻,针感多向上;拇指向后捻,针感多向下。如果出现相反的情况,则改换捻转的方向,多可改变针感的传导方向。左手的应用是很重要的。《难经·七十八难》就说过:“知其针者信其左,不知其针者信其右。”临床上常用左手指端在经上轻轻叩击,其次可用左手拇指(或食、中指)关闭住经脉的另一端,要贴进针的附近,用力时不要直上直下,要向经络开放的一端。关闭时指力不要太强,否则患者会感到不适或疼痛; 倘若太弱,反而能诱导针感向相反方向传导。须注意关闭时是用指端而不是用爪甲,左手和右手的配合要协调。

保留针感 是指将针退出后,在一定时间内局部仍留有针感,以使其继续发生治疗作用。其方法是将针刺入后,用力握针柄进行提插捻转,同时押手也要用力。然后再向相反方向轻轻一捻,迅速退出即可。针感保留时间的长短,与针下用力及捻转提插的轻重有关。一般来说,20~30分钟即可消失,有的可长达数小时,乃至更长。

消除针感 是指出针后在腧穴附近仍有较强的针感。在临床上一般都是留针一定时间,针感消失后再出针。但少数病例出针后仍存留针感,轻微者,不必处置;倘若很重,需要手法消除,即用右手轻轻揉按所刺之穴,或在此穴上下选本经要穴,施以指针之法,或在患者同侧手背第二、三掌骨间,指掌关节上一寸,靠第二掌骨缘处(相当于《小儿推拿方脉治婴秘旨全书》中的外劳宫穴),用拇指尖轻轻按之即可。

- 柳生肘上是什么意思

- 柳田是什么意思

- 柳田谦十郎是什么意思

- 柳畔鸳鸯作伴 花边蝴蝶为家是什么意思

- 柳畔鸳鸯作伴,花边蝴蝶为家。是什么意思

- 柳疃是什么意思

- 柳疃丝绸是什么意思

- 柳白屿是什么意思

- 柳白皮是什么意思

- 柳百新是什么意思

- 柳的念嘬是什么意思

- 柳皮膏是什么意思

- 柳直荀是什么意思

- 柳眉是什么意思

- 柳眉倒竖是什么意思

- 柳眉凤眼是什么意思

- 柳眉剔竖是什么意思

- 柳眉坐瓮是什么意思

- 柳眉星眼是什么意思

- 柳眉星眼,杏脸桃腮是什么意思

- 柳眉星眼,杏腮桃颊是什么意思

- 柳眉星眼;杏脸桃腮是什么意思

- 柳眉杏眼是什么意思

- 柳眉翠已扫,桑眼青未放。是什么意思

- 柳眉踢竖是什么意思

- 柳真吾是什么意思

- 柳眠是什么意思

- 柳眠汉苑是什么意思

- 柳眼是什么意思

- 柳眼向人青,草芽随地绿。是什么意思

- 柳眼桃腮是什么意思

- 柳眼梅心俱次第,云容雪意与淹留。是什么意思

- 柳眼烟浓添别恨,蕉心雨碎作愁声。是什么意思

- 柳眼花须是什么意思

- 柳眼风前动,梅心雪后寒。是什么意思

- 柳睡是什么意思

- 柳石明是什么意思

- 柳砚是什么意思

- 柳神九烈君是什么意思

- 柳秈穄是什么意思

- 柳秉钧是什么意思

- 柳积书粮是什么意思

- 柳稍是什么意思

- 柳稍子是什么意思

- 柳空穿石碎,弦虚侧月张。是什么意思

- 柳穿鱼是什么意思

- 柳端今是什么意思

- 柳笆是什么意思

- 柳笛是什么意思

- 柳笼菠罗儿是什么意思

- 柳管是什么意思

- 柳箧子是什么意思

- 柳箬眉是什么意思

- 柳篱挂淤是什么意思

- 柳米米是什么意思

- 柳素霞是什么意思

- 柳紫闪蛱蝶是什么意思

- 柳絮是什么意思

- 柳絮三冬先北地,梅花一夜遍南枝。是什么意思

- 柳絮不沾泥是什么意思