錞于

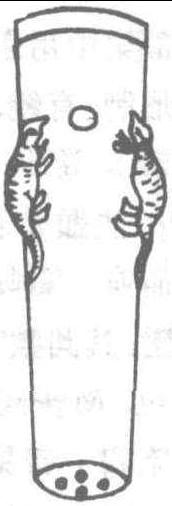

古代铜制打击乐器。出现于春秋时期。文献记载錞于在古代战争中与鼓配合,用于指挥进退,号令士兵。宋代以来,在巴族活动的地区(湖南南部、湖北西部、四川东部、贵州东北部等,发现有錞于。常见形制为:形如圆筒,上部稍大于下部,顶上有钮。钮多作虎形,故而又有虎钮錞于之称,钮也有作马形或光素无饰的。出土錞于有的铸有巴族文字或五铢钱文、贷泉文等。一九七二年四川涪陵小田溪二号巴族墓出土约为战国末期或秦初的虎钮錞于。贵州松桃县出土有五件一组虎钮编錞于。关于錞于的演奏方法,文献记载纷歧。云南晋宁石寨山古墓(约西汉时期)出土的铜铸贝器上,有二人合扛一木,下悬一錞于、一铜鼓,旁立一人执槌击奏的场面。南北朝时此种形制的錞于失传。宋明文献所记载的錞于从形制到演奏方法均与早期錞于有较大不同,是早期錞于的演变。

亦作“淳于”、“錞釪”、亦稱“和2”、“釪”、“錞”、“金錞”。打擊樂器。大鐘之一種。銅製,橢圓筒形,上大下小,平頂有鈕,懸之於簴,鈕多作虎形或馬形,大多光素無飾。古代多用於軍事,常與鼓應和,戰争時擊之號令軍隊進退。西周時始見於中原地區,如陝西博物館現藏有西周錞于,南北朝時失傳。《周禮·地官·鼓人》:“以金錞和鼓。”鄭玄注:“錞,錞于也,圓如碓頭,大上小下。樂作,鳴之與鼓相和。”又《春官·小師》:“掌六樂聲音之節與其和。”鄭玄注:“和,錞于。”賈公彦疏:“見《鼓人》云:‘金錞和鼓’。故知和是錞于也。”《周書·斛斯徵傳》:“又樂有錞于者,近代絕無此器,或有自蜀得之,皆莫之識。徵見之曰 :‘此錞于也。’衆弗之信。徵遂依干寳《周禮注》,以芒筒捋之,其聲極振。衆乃嘆服。”北周·庾信《三月三日華林園馬射賦》:“玉律調鐘,金錞節鼓。”唐·元稹《代曲江老人百韻》:“集靈撞玉磬,和鼓奏金錞。”

錞于

錞于

东汉乐器。现藏辽宁省博物馆。通高43.9,下口径17.8厘米。青铜铸造,形如圆筒,肩扁圆,有较宽的唇边,顶平,上饰立虎形钮,虎两旁饰双鱼纹,后有五铢钱纹,下口直,体腔比例较高。錞于为古代乐器,始于春秋,盛行于战国西汉。《周礼·地官·鼓人》:“以金錞和鼓。”《国语·晋语》:“战以錞于,丁宁儆其民也。”“庚午錞于”铭文有: “用享以孝,子子孙孙永宝鼓之。”可见錞于即是军阵乐器,又可用于祭祀集会,和用于宗庙的享孝时的宴乐器。

錞于

乐器。青铜制。形如圆筒,上大下小。顶有纽可悬挂。以槌敲击发音。最早见于春秋,汉代盛行。

錞于

古代乐器。用青铜制作。形如筒,上圆下虚,顶有纽可悬挂,以物击之而鸣。多与鼓配合,用于战争中指挥进退。盛行于东周和汉代。 《国语·晋语五》: “战以錞于,丁宁,敬其民也。”韦昭注: “錞于,形如碓头,与鼓角相和。”《淮南子·兵略训》: “两军相当,鼓錞相望。”

- 牡丹事是什么意思

- 牡丹五等散是什么意思

- 牡丹亭是什么意思

- 牡丹亭是什么意思

- 牡丹亭是什么意思

- 牡丹亭是什么意思

- 牡丹亭是什么意思

- 牡丹亭是什么意思

- 牡丹亭是什么意思

- 牡丹亭是什么意思

- 牡丹亭是什么意思

- 牡丹亭是什么意思

- 牡丹亭是什么意思

- 牡丹亭是什么意思

- 牡丹亭是什么意思

- 牡丹十三方一卷 宋 郭时义是什么意思

- 牡丹卡是什么意思

- 牡丹史是什么意思

- 牡丹史是什么意思

- 牡丹图是什么意思

- 牡丹图是什么意思

- 牡丹图是什么意思

- 牡丹图题记是什么意思

- 牡丹大黄汤是什么意思

- 牡丹峰是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹散是什么意思

- 牡丹江八女英雄是什么意思

- 牡丹江市是什么意思

- 牡丹江市朝鲜族艺术馆是什么意思

- 牡丹江畔—牡丹江行是什么意思

- 牡丹江的传说是什么意思

- 牡丹江金三角是什么意思

- 牡丹汤是什么意思

- 牡丹汤是什么意思