酶

读音m·ei(ˊ),为ei韵目,属i—ei—ui韵部。谟杯切,平,灰韵。

❶一种有机化合物,它对生物化学变化能起催化作用。

❷特指酒母。

酶méi

生物体的细胞产生的具有催化能力的蛋白质,可促进体内的氧化作用、消化作用、发酵等。如蛋白酶、淀粉酶、凝血酶等。

酶

一种生物催化剂,旧称酵素。是动植物、微生物细胞分泌的具有催化能力的蛋白质:~原︱蛋白~。

酶méi

一种有催化作用的蛋白质。

酶méi

酶素,生物体内产生的具有催化能力的蛋白质。1931年《医学名词汇编》:“Amylase,[决定名] 淀粉酶。”1949年12月《医药学》复刊版第二卷第十二期:“在六十四病例中发现每次发作后血中凝血酶元水准减低。”◇酵。

酶*mei

C3B8

❶生物体的细胞产生的有机胶状物质,由蛋白质组成,作用是加速有机体内进行的化学变化,如促进体内的氧化作用、消化作用、发酵等。一种酶只能对某一类或某一化学变化起催化作用。

❷〈文〉酒曲(见《集韵》)。

物质

质(木~;铁~;卤~;蛋白~)

带有根本性质的物质或构成事物的基本成分:素(元~)

能使兽皮变柔软的物质:鞣料

蛋白质类物质:酶

有粘性的物质:胶(树~;阿~;牛皮~)

能促进生殖机能的一种物质:天癸

动植物生长所需的物质:养料 养分

供植物生长的物质:肥(肥料;化~;磷~;钾~;绿~;堆~;底~;追~) 粪

家畜的粪尿与草等混合沤成的肥料:圈肥 厩肥

经长期积累而沉淀下来的物质:积沉(知识~)

酿酒用的发酵物:曲(~菌;曲蘖;酒曲;大~;红~) 酴 麹(麹蘖) 酒药 酒母

覆在陶瓷表面的物质:釉(釉水;彩~) 锈水

护胎釉:陶衣

主要由油脂所组成的物质:蜡(~纸;地板~)

构成事物的主要物质:成分

(金钱、生活资料等:物质)

化学物质

吡 苄 剂(试~;杀虫~)

化合物:羰 卟 哒 羧茎 巯茎 羟茎硭硝 硇砂

有机化合物:脂 肽 膦 胂 腈 胩 肼 脲 胨 甾 腙 肟 胍 氨胺 铵 脎 烷 烯 炔 烃 脒苎 醇 酰 酚 酮 醛 醚 酯醌 酞 酶 醣 酐 嗪 砜 甙羟 莰 苯 茚 萘 菲 蒽 苷蒈 苊 鏻 鉮 凎 啶 糖 蜡噻吩 吡咯 噻唑 咔唑 吡啶 嘧啶 喹啉 吲哚 呋喃 旦白 嘌呤 哌嗪 萜烯

无机化合物:盐 矾 硝 卤 酸 碱 水 酰 铵 锈 砒霜 石膏 阴精石

一种无机化合物:丹(丹干;丹矸;丹砾;丹朱;丹沙;丹砂) 朱砂辰砂

润泽光艳的朱砂:渥赭 渥丹 渥朱

具有强烈腐蚀性的浓硝酸、浓硫酸:镪(镪水;硝镪水)

金属表面的氧化物:锈(~涩;生~)

铁锈:铁腥 铁衣

铜锈:铜华 铜花 铜青 铜毒 铜黛 铜绿

酶enzymes

生物体内产生的具有催化功能的蛋白质,又称生物催化剂。生物体内的化学反应几乎都是在酶催化下以很高的速度和明显的方向性进行的。酶和一般催化剂一样,在相对低的浓度下,仅能加快化学反应的速度,而不改变化学反应的平衡点,并在反应前后本身不发生变化。酶又具有不同于一般催化剂的特点: ❶酶有很高的催化效率。在常温常压和中性pH条件下,以分子比为基础,酶的催化效率比一般催化剂高107至1013倍。

❷酶有较高的专一性。一种酶只催化一种或一类反应物(又称底物)转变成一定的产物。根据所催化反应的类型、底物的性质及空间结构,酶的专一性可分为反应专一性、底物专一性和立体专一性三类。

❸酶促反应的条件温和。例如,在人工条件下,分子氮还原成氨的反应需要高温高压,而当有腺苷三磷酸(ATP)存在时,固氮酶在常温常压下可催化同样的反应。但是,凡能使蛋白质变性的物理和化学的因素都可能使酶变性而失去催化作用。

❹酶的催化作用在生物体内受到各种因素调节以维持生命化学过程的有序性。

早在数千年前,中国人民就会酿酒、造酱、制醋和制饴,其生产工艺实际上都与当时尚未认识的酶对发酵过程的催化有关。近代最早关于酶的文献记载是1833年佩伊(P.Payer)和珀查斯(J.F.Persoz)从麦芽抽提液的酒精沉淀物中获得淀粉酶制剂的报道。1878年,库奈(W.Kuhne) 引入了酶(enzyme)一字,以代表“在酵母中” 的催化剂。约半个世纪后,萨纳(J. B.Sumner) 1926年从刀豆中提取并结晶了脲酶,成为纯化酶蛋白的先驱。迄今在生物体内已发现有2 000多种酶。近年又发现了具有催化功能的核糖核酸,使人们对于生物催化剂的化学本质的认识有了新的发展。

命名与分类 根据1961年国际生化会议 (IUB,The International Union of Biochemistry)酶委员会(EC,The Enzyme Commission)关于酶的命名原则,每个酶可有一个习惯名称和一个系统名称。习惯名称的命名以催化反应的底物和反应类型为依据,通俗易懂,为人们所惯用。例如,作用于蛋白质的酶称为蛋白酶,催化基团移换的酶称为转移酶。系统名称的组成包括正确的底物名称、底物构型和反应类型,后以“酶”字结尾。例如,习惯名称为谷丙转氨酶的酶的系统名称为L-丙氨酸:α-酮戊二酸氨基转移酶。两个底物名称之间用冒号(: )分开。上述机构还规定把酶分为氧化还原酶类、转移酶类、水解酶类、裂解酶类、异构酶类和合成酶类六大类。每一大类之下,又分为若干亚类、亚亚类。在该分类系统中,每个酶都有四个数字的编码,前冠EC( 酶委员会)。四个数字分别表示该酶所属的大类、亚类、亚亚类和在亚亚类中的编排次序,以便检索,例如谷丙转氨酶的编码为EC,2,6,1,1。

酶活性 酶催化反应的能力。用酶促反应的速度衡量,所测定的酶促反应速度一般为初速度。酶活性通常以国际单位表示。在特定条件下,一分钟内催化一微摩尔底物转变的酶量定为一个国际单位。特定条件指对酶的催化活性最适的温度、酸碱度和饱和的底物浓度。每毫克酶制剂所含有的酶的国际单位数称为酶的比活性,表示酶的纯度。在特定条件下,一摩尔酶一分钟内转变底物的摩尔数称为酶的转换值或摩尔活力。

化学组成 酶的化学本质是蛋白质。按其化学组成,酶可分为简单蛋白质和结合蛋白质两类。简单蛋白质酶类除了蛋白质以外不含任何其他物质,例如胰蛋白酶。而占酶的大多数的结合蛋白质酶类则由蛋白质和非蛋白质的小分子物质两部分所组成。其中蛋白质部分称为酶蛋白,非蛋白质的小分子物质称为辅助因子。只有当酶蛋白和辅助因子结合成全酶时,结合蛋白质酶类才表现出催化活性。辅助因子包括辅基、辅酶以及金属离子。辅基、辅酶是对热稳定的有机小分子,有20种左右。根据与酶蛋白结合的松紧程度不同,凡与酶蛋白结合牢固,不易分离的称为辅基,例如细胞色素氧化酶的铁卟啉; 而结合松弛,易于分离的称为辅酶,例如脱氢酶的辅酶Ⅰ和辅酶Ⅱ。绝大多数辅基和辅酶的化学组成与维生素和核苷酸有关 (见维生素)。金属离子的作用在于稳定酶蛋白分子的空间构象或作为酶与底物结合的桥梁或参与催化过程中氢和电子的传递。

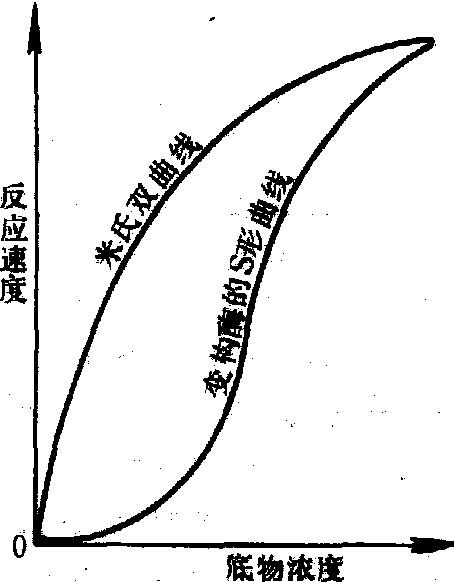

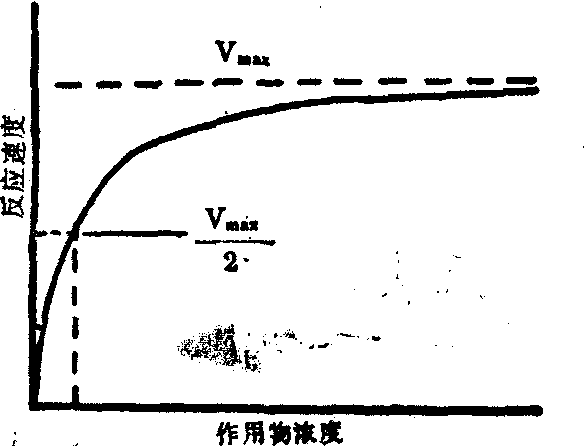

酶促反应的速度与底物浓度的关系

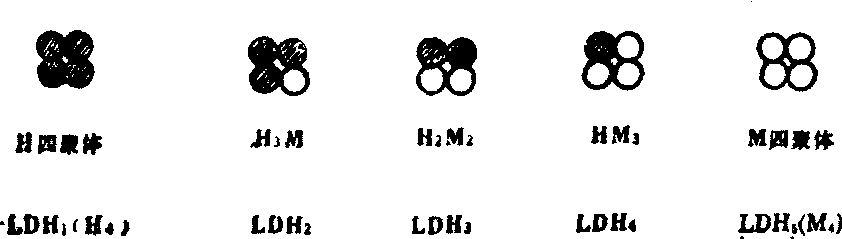

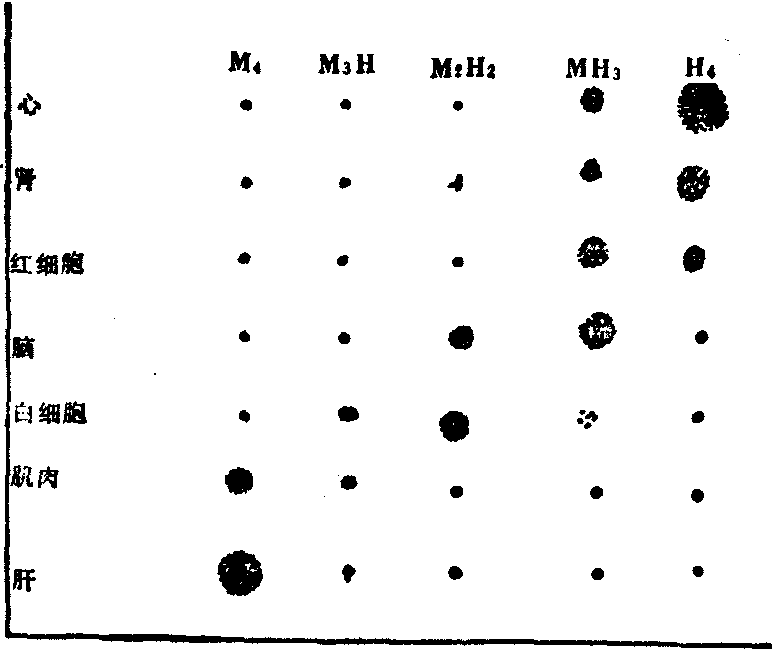

按其分子结构,酶又可分为单体酶、寡聚酶、变构酶、多酶复合体系和同工酶等。单体酶只有一条肽链组成。这类酶很少,一般为水解酶类,如溶菌酶和胃蛋白酶。寡聚酶则由两个至几十个亚基组成,分子量由几万至几百万。其中以在调节代谢反应的速度方面有重要作用的变构酶图形(见图)。多酶复合 最有代表性。其特点是在酶的不同亚基上存在有空间上分离而功能上相关的催化部位和变构部位。各种代谢调节物,如中间代谢物、药物等通过与其变构部位结合,引起亚基间的相互作用而使催化部位的活性发生变化。变构酶在反应速度和底物浓度关系上表现为S形动力学曲线 体系则是功能上密切有关的几个酶彼此嵌合,高效率地催化若干反应定向进行的复合体。例如脂肪酸合成酶系由六个酶和一个脂酰基载体蛋白组成,同工酶是指催化相同的化学反应,但分子结构不同的一类酶。例如乳酸脱氢酶的同工酶具有五种分子形式,是由两种亚基组成的四聚体。由于分子结构上的差异,同工酶常表现出不同的理化性质。在动植物组织中已知的同工酶有500多种。

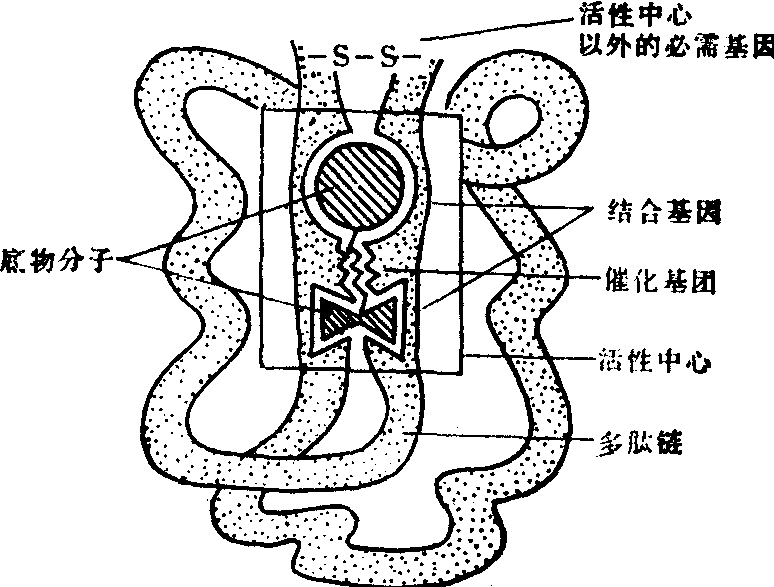

催化机理 酶分子上与催化活性有关的基团称为必需基团。若干与底物直接结合并催化底物发生反应的必需基团构成的微区称为酶的活性中心。构成活性中心的必需基团,按其功能可相对地分为结合基团和催化基团。前者决定酶的专一性,后者决定酶所催化反应的性质。有些基团兼有两者的作用。对结合蛋白质酶类而言,辅助因子通常是活性中心的组成部分。构成活性中心的必需基团可能分别位于同一条肽链的不同部分或不同的肽链上。由于肽链的盘绕和折叠,它们的空间位置互相接近以形成活性中心,而活性中心以外的必需基团则在维持酶蛋白的空间结构中起作用。有些蛋白水解酶,如消化酶和凝固血液的酶,在细胞中合成后起初呈无活性状态、称为酶原。借特定的蛋白水解作用,切除酶原上一定的肽段,使其剩余部分形成活性中心才表现出催化活性。这种酶原由非活性结构状态转变为活性结构状态的作用称为酶原的激活。

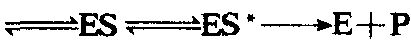

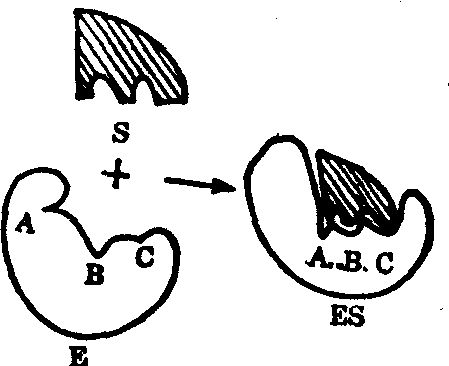

酶加速化学反应的基本原因,是酶的参与改变了反应原来的程序,降低了反应的活化能。有证据表明,在此过程中酶首先与底物结合形成过渡性的不稳定的中间复合物,后者再进行反应生成产物和释放出酶。反应过程可表示为:

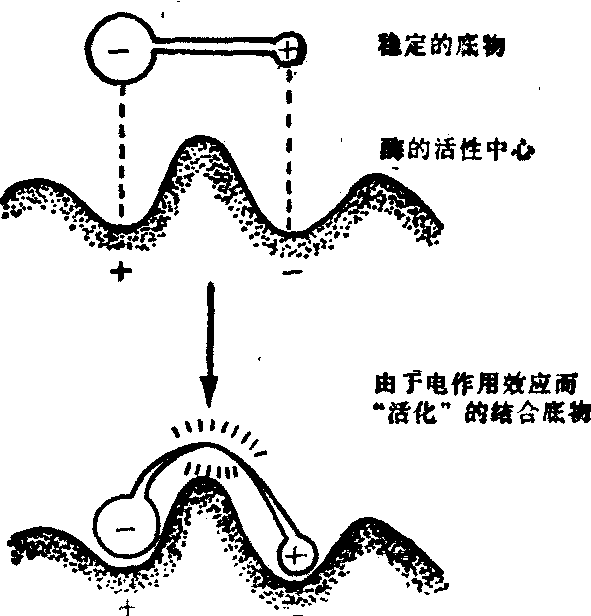

式中 E表示酶; S表示底物;ES表示酶与底物的中间复合物; P为产物; k表示速度常数。酶与底物形成中间复合物以降低反应活化能的观点是目前探索酶作用机理的基本出发点。一般认为,酶分子的催化基团与底物分子相应部位通过互相靠近和趋向达到诱导契合; 底物分子的某些化学键的稳定性受酶分子作用而削弱; 酶分子中某些氨基酸残基侧链作为质子的受体或供体起酸碱催化作用,以及某些酶与底物之间形成共价中间产物等因素都可能降低反应的活化能而加速酶促反应的速度。

影响酶活性的因素 酶的催化活性受到酶浓度、酸碱度、温度、底物浓度以及激活剂与抑制剂等因素的影响。在有足够底物存在而其他因素一定时,酶的催化活性与酶浓度成正比。溶液的酸碱度可以通过改变酶及其底物分子上极性基团的解离状态而影响酶与底物中间复合物的形成,从而改变酶的催化活性。使酶具有最大催化活性的pH,称为酶的最适pH。偏离最适pH的过酸或过碱的情况都会削弱酶的活性。大多数酶的最适pH在6.5~8之间,但一个酶的最适pH可因其来源、纯度、底物性质和缓冲系统不同而改变。一般地说,在一定的温度范围内,酶的活性随温度升高而增高,超过一定温度界限时,由于热变性使酶的活性下降。使酶具有最大催化活性的温度称为酶的最适温度。酶的最适温度受反应时间的影响,反应时间越短,最适温度较高,反之则较低。

当酶浓度、温度和pH一定时,在底物浓度很低的范围内,酶促反应的速度与底物浓度呈正比。当底物浓度达到一定程度,所有酶全部与底物结合后,反应速度达到最大值,此时再增加底物浓度也不能使反应速度增加,反应速度与底物关系呈双曲线形 (见图),其数学关系式为米氏(Michaelis-Meten)方程:

U=V〔S〕/(km+〔S〕)

式中

U表示反应初速度; V为最大反应速度; S为底物浓度;km为米氏常数。米氏常数是酶的特征性常数,为U=1/2V时的底物浓度,对不同的底物酶有不同的米氏常数,其数值近似地反映出酶与底物的亲和力,米氏常数越大,酶与底物的亲和力越小,反之则越大。

酶促反应因加入某些物质使酶活性增加的现象称为激活作用,这类物质称激活剂。激活剂一般有两种,一种为维持酶活性所必需的,如某些金属离子,称为必需激活剂; 另一种则是对酶已有的活性有增强的作用,称为非必需激活剂。有些物质能使酶分子的必需基团的化学性质发生改变,引起酶活性降低或丧失,这种现象称为抑制作用,这类物质称抑制剂。根据抑制剂与酶的作用方式以及抑制作用是否可逆,抑制作用可分为不可逆抑制作用与可逆抑制作用两类。在不可逆抑制作用中,抑制剂通常以比较牢固的共价键与酶蛋白中的必需基团结合而使酶失去活性,并且难以通过物理的方法除去抑制剂使酶活性恢复。例如有机磷农药可通过与昆虫体内的胆碱酯酶的丝氨酸羟基不可逆结合使之失活而引起昆虫神经中毒致死。在可逆抑制作用中,抑制剂与酶蛋白的必需基团可逆结合,因而被抑制的酶活性易于恢复。根据抑制剂与底物的关系,可逆抑制分为竞争性和非竞争性等类型。在竞争性抑制中,抑制剂为天然底物结构上的类似物,通过与天然底物竞争酶的活性中心从而抑制其催化能力。例如,磺胺类药物与合成叶酸的原料对氨基苯甲酸结构相似,可以作为细菌叶酸合成酶的竞争性抑制剂发挥抗菌作用。竞争性抑制作用可以通过增加底物浓度而消除。在非竞争性抑制中,抑制剂与酶活性中心以外的必需基团结合从而抑制酶的催化能力,但并不影响酶与底物的结合,因此增加底物浓度不能消除其抑制作用。

酶的应用 酶在生物代谢活动中的重要性说明,没有酶也就没有生命。研究酶的性质及其催化机理对于了解生物的代谢规律,探索动植物代谢异常和病害的酶学机制有重要理论意义。光合与固氮、作物与畜禽的繁育、疾病的防治等无不与酶密切有关。活细胞产生的酶经分离纯化后在体外可继续其功能使酶在食品、发酵、乳业、纺织、制革和制药工业以及医学和环境科学中有重要的应用价值。

酶enzyme

又称生物催化剂。生物体内产生的具有催化功能的蛋白质。是生物体内进行代谢反应不可缺少的物质。许多酶在催化反应时,往往还需一些小分子有机物或金属离子等辅助因子参与。也有些酶的组分中含有核糖核酸,甚至发现完全由核糖核酸组成的生物催化剂。使反应能在常温、常压和中性pH值条件下进行,且可大大加快反应进程。对底物(反应物)有专一性,催化反应的能力可以调节控制。根据催化反应的类型,可以分为六大类:氧化还原酶类,转移酶类,水解酶类,裂解酶类,异构酶类和合成酶类。酶学研究对生命现象本质的揭示,疾病的诊断和治疗,以及工农业生产等都有极重要意义。

酶

生物体内产生的具有催化功能的特殊蛋白质。酶的催化效率比一般催化剂高107至1013倍。酶具有专一性,其专一性分为反应专一性、底物专一性和立体专一性3类。现已在生物体内发现2000多种酶。分为氧化还原酶、转移酶、水解酶、裂解酶、异构酶、合成酶6大类。

酶mei

活细胞产生的生物催化剂,其绝大部分是高度特化了的蛋白质;参与生物体内几乎所有的化学反应。可以说,没有酶的催化作用,也就没有机体的新陈代谢,生命也就不存在了。酶具有一般催化剂的特性:只能使可能进行的反应加速,而不能催化根本不能进行的反应,也不改变可逆反应的平衡点;只需微量就能显著地加快化学反应速度,但反应终了时本身复原而不被消耗。酶又具有区别于一般催化剂的特性:首先,酶的催化效率很高,对同一反应,酶催化的反应速度比非生物催化剂高106~1013倍;酶所催化的反应(酶促反应),要求适合生物活动的比较温和的条件;一般说来,一种酶只催化一种或一种类型的特定的生化反应,这就是所谓酶的专一性,也是酶和一般无机催化剂的一个最大的不同之处;最后,酶本身也要进行新陈代谢,其合成量和催化活性都受细胞和生物体的调节控制。已知的酶已有数千种。国际上按反应性质将酶分成氧化还原酶、转移酶、水解酶、裂合酶(或裂解酶)、异构酶、合成酶(或连接酶)等6大类。一般使用酶的习惯名称,包括底物(酶所作用的物质)和反应类型两个因素,有时还加上来源和其他特点,但不要求特别精确,水解酶类则通常省去“水解”字样。如胃蛋白酶、木瓜蛋白酶、酸性磷酸酶、乳酸脱氢酶、蔗糖酶、脂肪酶等。过去无数实践都证实“酶是蛋白质”,而且许多酶学理论是建立在这个认识基础上的。但是,从80年代初期起陆续发现一些具有催化特性的核糖核酸(RNA),在这方面作出了杰出贡献的美国的悉尼·奥尔特曼(Altman)和托马斯·切赫(Cech)共同获得了1989年度诺贝尔化学奖。最近,其他实验室已人工合成了具有

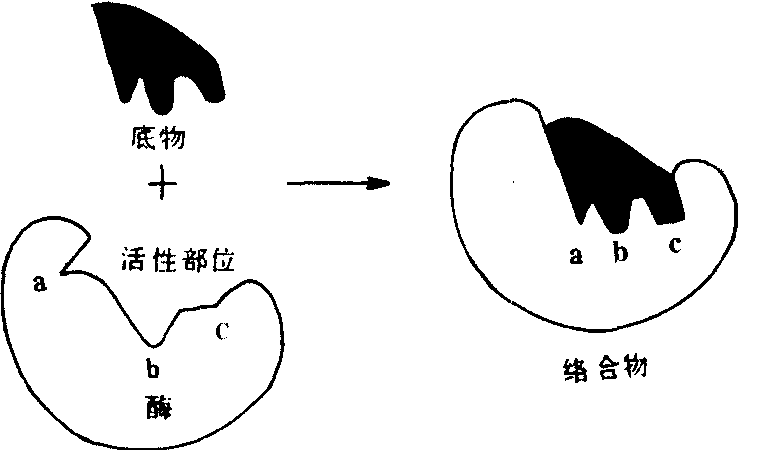

图524 酶和底物结合的锁钥学说

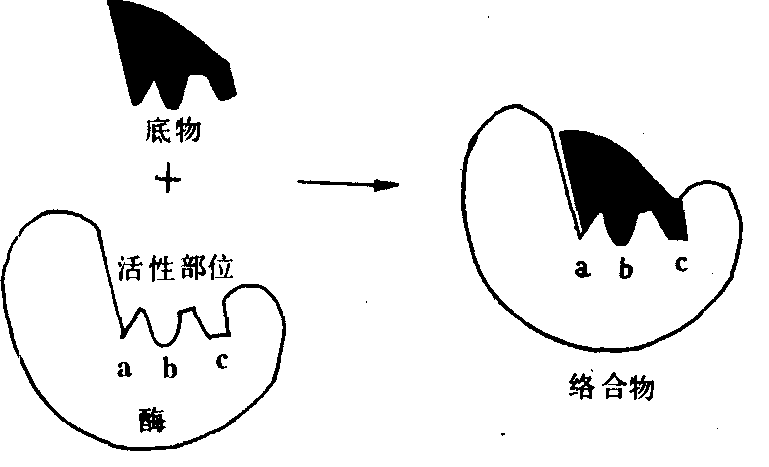

图525 酶和底物结合的诱导契合学说

催化活力的19寡聚核苷酸。多数酶是结合蛋白质,除含有对热不稳定的酶蛋白部分外,还含有对热稳定的非蛋白质小分子物质,叫做酶的辅因子。酶蛋白和辅因子单独存在时无催化活性,二者结合成全酶后才具有活性。酶的辅因子可以是金属离子,也可以是小分子有机化合物,常见的有Mg2+、Ca2+、Cu+、Zn2+、Fe2+等金属离子和维生素的衍生物。酶蛋白部分主要决定酶的专一性,而辅因子部分主要决定酶促反应的类型。某一特定的辅因子,往往可以与不同的酶蛋白结合构成酶促反应类型相同而专一性不同的酶。如辅因子与酶蛋白结合较松,易将二者分开时,又将辅因子叫做辅酶。关于酶的作用方式,有一个重要的理论,就是酶底物络合物(中间产物)学说。该学说认为:酶(E)在催化某一反应时,首先与底物(S)可逆地结合成一种酶底物络合物ES。接着底物被激活,也即底物中的化学键被活化了,ES变成ES*(激活状态);然后ES*再分解生成产物P,并释放出自由的酶E。整个过程可表示为:E+S 。酶作为蛋白质,其分子要比大多数底物大得多。由此可以想见,在反应过程中酶与底物的接触只限于酶分子上的少数基团或较小的部位,许多研究也支持这种看法。酶分子表面的、与催化活性直接有关的、具特定三维结构的小区域叫做酶的活性部位(或活性中心)。这个区域能专一地结合底物并催化底物生成产物。构成活性部位的氨基酸残基,在肽链上可能相距甚远,甚至位于不同肽链上,但当酶蛋白形成特定空间结构时,通过肽链盘绕、折叠,彼此靠近,形成具有一定空间结构的区域。如果酶是结合蛋白质,其辅基或辅酶上的某一部分结构,往往也是活性部位组成部分。除活性部位外,对于维持酶的空间构象等必需的那些基团,也是保持酶的催化活性和稳定性所必要的。对所有这些残基的任何修饰或破坏,都会损伤或降低酶的活性。酶对底物的专一性很高,只能催化一定结构或与一些结构近似的化合物进行反应。因此有的学者认为,底物的外形必须与酶的活性部位吻合,就像锁和钥匙的关系一样,提出“锁钥学说”。后来发现某些酶的活性部位并不是僵硬的结构,又有人提出了“诱导契合”学说。认为:酶的活性部位的结构有一定的可塑性,当底物分子和酶接近时,在其诱导下,酶活性部位上的有关基团达到正确的排列和定向,使其构象发生了有利于与底物结合的变化,于是酶和底物互补契合,结合成络合物,促使底物发生反应。酶促反应速度可以用单位时间内底物的消耗量或产物的生成量来表示。许多因素可以影响酶促反应的速度,如酶浓度、底物浓度、温度、pH、激活剂、抑制剂等。酶不仅在生物的代谢活动中起重要的作用,而且在实际中得到广泛的应用。酶的催化效率高,专一性强,不发生副反应,作用条件又温和。所以,在生命科学的研究工作中常作为工具酶使用,如蛋白质和核酸的各种内切酶和外切酶;血液或组织液中酶活性的测定,已成为诊断疾病的重要辅助手段,如利用测血中转氨酶活性,协助诊断心肌梗塞和肝病。有些酶制剂还可作为药物使用,如常用胰酶制剂治疗消化不良。酶在工业上的应用,更是多方面的,如蛋白酶制剂用于皮革的脱毛、蚕丝的脱胶;淀粉酶制剂用于纺织品的脱淀粉浆;加酶洗涤剂用于去除蛋白类污物等。现在已有些酶经物理或化学方法处理制成不溶于水的固定化酶(固相酶),使其不但便于保存、反复使用、有利连续生产,而且稳定性也有所增加。

。酶作为蛋白质,其分子要比大多数底物大得多。由此可以想见,在反应过程中酶与底物的接触只限于酶分子上的少数基团或较小的部位,许多研究也支持这种看法。酶分子表面的、与催化活性直接有关的、具特定三维结构的小区域叫做酶的活性部位(或活性中心)。这个区域能专一地结合底物并催化底物生成产物。构成活性部位的氨基酸残基,在肽链上可能相距甚远,甚至位于不同肽链上,但当酶蛋白形成特定空间结构时,通过肽链盘绕、折叠,彼此靠近,形成具有一定空间结构的区域。如果酶是结合蛋白质,其辅基或辅酶上的某一部分结构,往往也是活性部位组成部分。除活性部位外,对于维持酶的空间构象等必需的那些基团,也是保持酶的催化活性和稳定性所必要的。对所有这些残基的任何修饰或破坏,都会损伤或降低酶的活性。酶对底物的专一性很高,只能催化一定结构或与一些结构近似的化合物进行反应。因此有的学者认为,底物的外形必须与酶的活性部位吻合,就像锁和钥匙的关系一样,提出“锁钥学说”。后来发现某些酶的活性部位并不是僵硬的结构,又有人提出了“诱导契合”学说。认为:酶的活性部位的结构有一定的可塑性,当底物分子和酶接近时,在其诱导下,酶活性部位上的有关基团达到正确的排列和定向,使其构象发生了有利于与底物结合的变化,于是酶和底物互补契合,结合成络合物,促使底物发生反应。酶促反应速度可以用单位时间内底物的消耗量或产物的生成量来表示。许多因素可以影响酶促反应的速度,如酶浓度、底物浓度、温度、pH、激活剂、抑制剂等。酶不仅在生物的代谢活动中起重要的作用,而且在实际中得到广泛的应用。酶的催化效率高,专一性强,不发生副反应,作用条件又温和。所以,在生命科学的研究工作中常作为工具酶使用,如蛋白质和核酸的各种内切酶和外切酶;血液或组织液中酶活性的测定,已成为诊断疾病的重要辅助手段,如利用测血中转氨酶活性,协助诊断心肌梗塞和肝病。有些酶制剂还可作为药物使用,如常用胰酶制剂治疗消化不良。酶在工业上的应用,更是多方面的,如蛋白酶制剂用于皮革的脱毛、蚕丝的脱胶;淀粉酶制剂用于纺织品的脱淀粉浆;加酶洗涤剂用于去除蛋白类污物等。现在已有些酶经物理或化学方法处理制成不溶于水的固定化酶(固相酶),使其不但便于保存、反复使用、有利连续生产,而且稳定性也有所增加。酶mei

具有催化作用的蛋白质,已知的酶均为球状蛋白质,其相对分子质量范围在1万~100万之间,一些酶已提纯得到结晶。酶按其催化的反应分类与命名,一般分为水解酶 (如淀粉酶、蛋白酶)、氧化还原酶、转移酶、异构酶、合成酶等。

酶是生物催化剂,它的主要特点:

❶专一性,一种酶只催化一种反应;

❷化学选择性,在混合物中,仅催化某种化合物的反应;

❸立体选择性,反应后形成具有一定立体构型的化合物;

❹酶催化的反应条件温和,不需强酸强碱、高温高压,强氧化剂与强还原剂,一般在常温、常压、pH=7左右即可反应;

❺催化效率高,能使一些反应的速度很大。总之,酶是生命活动的基础,凡有生命之处,就有酶的作用。在一个活的细胞中,同时进行着几百种不同的反应,都是在酶的催化下进行的。

有些酶的催化作用,需要辅酶配合。辅酶是一些低分子有机物 (如血红素、叶绿素、维生素等),有些酶还常与金属离子形成配合物。

酶促反应也可以在生物体外进行,有些酶促反应已应用于酿造业和化工生产。工业生产用的酶主要从微生物发酵获得,可以把酶固定在某些载体上,形成固定化酶,以提高生产中酶的回收率。

酶enzyme

又叫生物催化剂,系活体细胞产生的、在体内或体外能起催化作用的一类特殊蛋白质。生物体内酶的种类极其繁多,其结构与功能各不相同。酶的催化效率高,特异性亦高,各器官的特殊生理功能的原因之一就是由不同质与量的酶作用的结果。酶在体内既有其特殊作用又互相影响及相互作用,更重要的是在神经与体液的调节下维持其相对平衡,如酶的产生、功能、代谢发生障碍则机体便出现不同的病态表现。酶可单纯由蛋白质组成,亦可同时含有其他小分子物质。酶的作用受温度、酸碱度、抑制剂及激活剂的影响。近年酶在特殊诊断中已取得显著进展,其中大量先天性酶缺陷性疾病已被逐渐搞清,由于工艺技术的进步多种酶已能提取、生产并用于治疗中,在工农业生产上酶的应用亦已取得重大成果。

酶Mei

具有催化作用的蛋白质。已知的酶有2 000多种。生物体内发生的化学反应绝大多数是在酶催化下进行的。酶的催化作用常需要辅酶配合,有些还需要金属离子配合。

酶催化反应有显著的特点,它不需要高温、高压、强酸、强碱、强氧化剂等剧烈的条件,一般只在常温、常压下反应,却有极高的催化效率。酶促反应也可以在生物体外进行,并已应用于工业生产。

酶

简称“Enz”。由生活细胞产生的,起生物化学反应催化剂作用的蛋白质。酶的特异性决定其所催化反应的数目和类型。酶划分为氧化还原酶类、转移酶类、水解酶类、裂合酶类、异构酶类和连接酶类等。

酶

具有催化作用的蛋白质,是一种生物催化剂。一切生物细胞内部都含有酶。酶是生物体进行新陈代谢的最基本条件,没有酶,生物体的新陈代谢就不能进行,生命也就结束。酶能够促进细胞内各种类型的化学反应,它具有高度专一性,并且催化效率很高,一个酶分子在一分钟内能催化数百万个作用物分子的转化。酶的作用条件一般在常温、常压、近中性的水溶液中进行,强酸、强碱和高温条件就会使酶失去催化能力。酶的种类非常多,分布在细胞的不同部位,起着不同的催化作用。如果缺少必需的酶,细胞中特定的代谢过程就不能进行。酶的本质是蛋白质,所以它本身不能复制自己,而要在特定基因的指导下才能合成出来。

酶

酶是细胞的物质成分。它们是生物体自制的催化剂,就其本质而言酶是具有催化活性的蛋白质,有的酶是单纯蛋白质,有的酶是结合蛋白质,酶与一般催化剂不同:

❶ 酶的特异性强。

❷ 酶的催化效能远远大于一般催化剂。

❸ 酶易遭受环境因素的影响而丧失活性,即受破坏。

酶学的发展 人们首先通过对酶作用的表面现象的观察,然后在积累观察的基础上进行科学研究,以企图对酶的本质、性质、作用机理,以及它们在生理和代谢中的意义等获得正确的了解,并进一步使酶为人类生活服务。

粮食发酵的现象大概在史前时期已经为人所知,并为人利用于制造食品。我国很早就有酿酒制饴的记载。但这些只是酶作用现象的观察和利用。后来对发酵和消化过程的深入观察和研究给酶学的发展以很大的促进。

在历史上一度认为酶发挥作用必须伴有生命存在 (活力论)。1897年Buchner等发现无细胞的酵母榨出液亦能引起发酵,明确了酶发挥作用并不需要有生命的存在。

关于酶的本质,人们曾认为酶是胶体载体上附着有催化剂作用的物质,直到1926年Sumner制备得纯脲酶晶体才终于明确了酶就是有催化活性的蛋白质。目前能制成晶体的酶较多,而且若干酶的多肽链结构已经为人所知。一种结构比较简单的核糖核酸酶的多肽链已经能够人工合成。

目前酶学正迅速发展,诸如关于酶在细胞内外的超微结构、存在状态、作用机理等。自1959年首先发现乳酸脱氢酶有同功酶存在,目前已发现同功酶的存在是生物中较为普通的现象。

酶学研究除有助于对代谢过程和控制的了解外,多种工业已经应用了酶。

酶的命名 最初发现的酶很多是消化酶,命名是在它所作用物质的名字后加一酶,例如淀粉酶和蛋白酶。为了避免混淆,前面冠以来源,如胰淀粉酶、唾液淀粉酶、胃蛋白酶、胰蛋白酶,它们都是水解酶。以后发现的酶日益增多,因之有必要统一命名的方法。国际生化学会酶学委员会曾推荐了系统命名法,系统名中包括酶所作用的物质和它们催化的反应,例如水解尿素 (脲) 的酶习惯名即为脲酶,系统名为脲酰胺水解酶。现在除系统名外习惯名仍继续使用,我国现用的酶名系由外文 (英文) 译来,译名以简单明确为主亦尽量兼顾酶的作用物与它所催化的反应,例如乳酸脱氢酶、谷丙转氨酶等;前者催化乳酸的脱氢作用,后者催化谷氨酸与丙酮酸之间的转氨基作用。目前酶学委员会不仅公布了酶的系统名并为每一种编定了号数。

酶的分类与编号 国际生化学会酶学委员会统一了酶的分类法,1972年推荐首先依据酶促反应的性质将酶分为1氧化还原酶,2转移酶,3水解酶,4裂解酶,5异构酶,6合成酶等六大类,再依据某些具体要求将每一大类分为若干亚类,每亚类再分为若干次亚类,每一次亚类包括若干已明确的酶。依次排列。该会又制定每一个别酶的号码 (目前在杂志上发表论文时所涉及的酶应给出编号以免混淆),号码由四个数字组成,依次为大类号、亚类号、次亚类号。

1. 第一大类: 氧化还原酶

1.1催化CH—OH氧化的亚类

次亚类: 例1.1.1以NAD+或NADP+为受氢体;1.1.2以细胞色素为受电子体1.1.3以氧为接受体;编号例1.1.1.27乳酸脱氢酶

1.2催化醛或酮基氧化

1.3催化—CH—CH基氧化

1.4催化—CH—NH2基氧化

1.5催化—CH—NH基氧化

1.6催化NADH或NADPH氧化

1.7催化其它含氮物质氧化

1.8催化含硫物质氧化

1.9催化血红素基氧化

1.10催化二酚或有关物质氧化

2. 第二大类: 转移酶类(包括催化某基群在作用物分子间转移的酶)

2.1 转移一碳单位

2.1.1转移甲基

2.1.2转移羟甲基,甲酰基等

2.2转移醛或酮基

2.3转移酰基

2.3.1转移乙酰基

2.3.2转移氨基酰基

2.4转移糖基

2.5转移烷基或芳基

2.6转移含氮基

2.7转移含磷基

2.8转移含硫基

2.8.3转移辅酶A

3. 第三大类: 水解酶类

3.1 水解酯键的酶

3.2.1水解O糖苷键酶

3.2.2水解N糖苷键酶

3.3水解醚键

3.4水解肽键

3.5水解C—N键(非肽键)

3.6水解酸酐

3.7水解C—C—键(酮类)

3.8水解卤键

3.9水解P—N键

3.10水解S—N键

3.11水解C—P键

4. 第四大类: 裂解酶类(催化一种化合物裂解为两种化合物或其逆行合成一种化合物的酶)

4.1作用于C—C4.1.1羧化酶

4.2 作用于C—O

4.2.2作用于多糖

5. 第五大类: 异构酶

5.1消旋酶及差向酶

5.2顺反异构酶

5.3分子内氧化还原酶

5.4分子内转移酶

5.5分子内裂解酶

6. 第六大类: 合成酶类催化利用三磷酸核苷的、能使两分子化合物相互结合的酶。

6.1形成C—O键的酶

6.2形成C—S键的酶

6.3形成C—N键的酶

6.4形成C—C键的酶

酶活性和活性单位 由于酶存在的数量很少,又易被破坏,所以不采用一般表示物质数量的方法,如每毫升样品中含若干毫克来表示酶的数量。而是用酶的活性单位多少间接表示之。所谓酶活性是指酶所催化的反应的速度而言,如在一定时间内作用物的转化量或产物生成量。在规定条件下制定了酶活性单位,因为对同一种酶可以有不同的活性单位,所以观察到的数据难以互相比较。为此,于1959年国际生化学会酶学委员会采用了统一的国际单位,以克服此困难。酶活性的一个国际通用单位是指酶在25℃,最适作用物浓度、pH值、缓冲液离子强度诸条件下,每一分钟转化一微摩尔作用物的酶的数量。比活性是指每一毫克酶制品蛋白质的活性单位数。分子活性是指在每一分钟内每微摩尔酶在最适条件下的单位数,即每分子酶在一分钟内转化的作用物分子数。最近有人提出用Katal为酶活性的单位,每一Katal指每秒钟转化的作用物摩尔数。

酶

酶是生物体产生的具有催化功能的蛋白质,其催化效率极高,作用很专一。酶的这种催化能力称为酶活性或活力,它所作用的物质叫底物。

酶是活细胞赖以生存的基础,组成新陈代谢的成千种化学反应几乎都是在酶的催化之下进行的。以哺乳动物的细胞为例,一般含有数千种酶,其中许多是溶解于细胞液中,另外的则或者与各种膜结构结合在一起,或者位于细胞内其他结构组份的特定位置上。除上述细胞内酶之外,还有一些酶是在细胞内合成后,分泌到细胞外的。酶的活性可受多种因素的调节控制,从而使生物体适应外界条件的变化,维持生命活力。

酶在实际生活和生产上也占有重要的地位。除与临床治疗和诊断有着密切的关系外,酶在工业中已得到广泛的应用,在农业和国防工业上的应用也有广阔前景。

酶的研究对于了解生命现象的本质有重大意义。生命活动最主要的特征是新陈代谢。新陈代谢是由成千种化学反应组成的,这些化学反应几乎无一不是在酶的催化下进行的。如果没有酶的参与,新陈代谢只能以极其缓慢的速度进行,生命活动就根本无法维持。例如食物的消化,必须通过酶的作用,将食物降解成小的分子,才能透过肠壁,被身体组织吸收和利用。在胃里有降解蛋白质的胃蛋白酶。在肠里有胰分泌的一系列酶,包括胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶等。又如食物的氧化,是动物体能量的来源,在生物体外,当葡萄糖在空气中燃烧时,它的碳原子直接与空气中的氧结合,生成二氧化碳。但这一氧化过程发生在生物体内时,则是在一系列酶的催化下进行的,先是将葡萄糖降解为丙酮酸或乳酸,这就是通常说的糖酵解,它涉及10个不同的酶依次发生作用。糖酵解产生的丙酮酸又经过线粒体多酶系统的作用,最后被氧化成二氧化碳和水,同时将产生的能量用于合成三磷酸腺苷(ATP)。这是一种含有高能磷酸键的化合物,生物体就是利用它在水解过程中释放的能量作为直接能源供给自身生长、发育和运动等过程的需要。在温血动物体内,这些反应都在体温条件下进行。

酶

酶是一类由活细胞产生的具有催化活性的特殊蛋白质。它们不仅加快化学反应的速度,而且对细胞的代谢活动有精确的调节作用。酶的催化效率极高,在常温常压下与非酶系统比较,其效率约提高106—1011倍。酶的作用有高度的专一性(特异性),一种酶只能催化一类化学反应。不同的反应类型所需酶的种类和数目不同。哺乳动物平均每个细胞约含酶2 000种,在它们的协调作用下产生各种生命活动。酶的作用要求一定的环境条件,所以许多物理或化学因素都能影响酶的活性。

酶(E) 的作用是首先与其催化的物质,即底物或作用物(S)相结合,形成中间产物(ES),最后酶从中间产物中游离,生成产物(P)。

任何一种生物学现象都包括许多化学反应,每个反应又包括许多严格有序的反应步骤,总称代谢途径。例如

中第一步的产物即第二步反应的底物,依次在各个酶的连续作用下,最终生成产物G。包括在该代谢途径中的一组酶(甲、乙、丙、丁……酶)称为多酶体系。例如线粒体上的呼吸链就是多酶体系之一。细胞内的酶系决定细胞的代谢类型。各种酶系之间既相互依存又相互制约,任何反应环节发生障碍都将引起代谢紊乱。人类许多先天性代谢病都与酶的缺乏或缺陷有关,例如酪氨酸酶缺乏引起白化病,苯丙氨酸羟化酶缺乏引起苯丙酮尿症等。

中第一步的产物即第二步反应的底物,依次在各个酶的连续作用下,最终生成产物G。包括在该代谢途径中的一组酶(甲、乙、丙、丁……酶)称为多酶体系。例如线粒体上的呼吸链就是多酶体系之一。细胞内的酶系决定细胞的代谢类型。各种酶系之间既相互依存又相互制约,任何反应环节发生障碍都将引起代谢紊乱。人类许多先天性代谢病都与酶的缺乏或缺陷有关,例如酪氨酸酶缺乏引起白化病,苯丙氨酸羟化酶缺乏引起苯丙酮尿症等。酶的化学组成 酶的化学本质是蛋白质,有些酶由一条多肽链组成,如胃蛋白酶、木瓜蛋白酶、核糖核酸酶等。但大多数酶含两条或多条肽链,每条肽链为一个亚基,如果糖二磷酸酶、磷酸果糖激酶各含两个亚基,己糖激酶、乳酸脱氢酶各含四个亚基。根据酶的组成成分,分为单纯蛋白酶和结合蛋白酶两大类。单纯蛋白酶的分子组成全部为蛋白质,例如胰蛋白酶、唾液淀粉酶、胰脂肪酶等,其催化活性由蛋白质的结构所决定。结合蛋白酶除含蛋白质成分外,还含非蛋白质物质。前者称酶蛋白后者称辅助因子,两者结合为全酶。酶蛋白和辅助因子单独无催化活性。在催化反应中酶蛋白决定与特定底物的结合,辅助因子决定催化反应的类型。通常在全酶中一条多肽链含一分子辅助因子,辅助因子与酶蛋白结合疏松的称辅酶; 结合牢固的称辅基。辅酶和辅基多为小分子有机化合物或金属离子。它们有传递氢原子、电子或特殊原子的功能,也充当某些基团的中间载体。辅助因子往往是酶分子的活性中心的组成部分,因此结合酶类如果除去辅助因子则失去活性。酶的种类极多,辅助因子的种类较少,通常一种酶蛋白只能与一种辅助因子结合,而一种辅助因子则可与多种酶蛋白结合,例如乳酸脱氢酶和苹果酸脱氢酶的辅酶都是辅酶Ⅰ(Col或NAD+),但前者只能使乳酸脱氢,后者只能使苹果酸脱氢。辅酶的成分多为维生素,或其中含有维生素,特别是B族维生素为多种辅酶不可缺少的成分。

酶的催化活性 在化学反应中,反应物分子必须先处于活化状态,即须先具有一个最低限度的能量,才能够参加反应。此最低限度的能量通常远较分子的平均能量为高,两者之间的差称为活化能。酶与底物结合成中间产物,大大降低活化能从而加速化学反应的进行,这种使分子获得活化能的过程称为活化作用,亦即酶的催化活性。

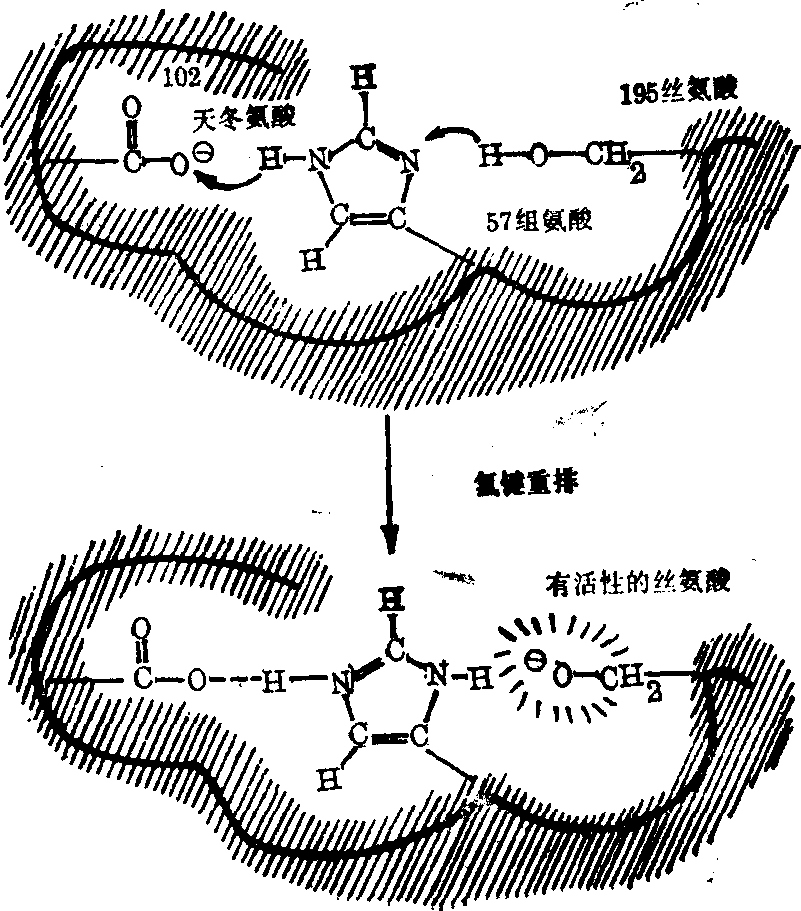

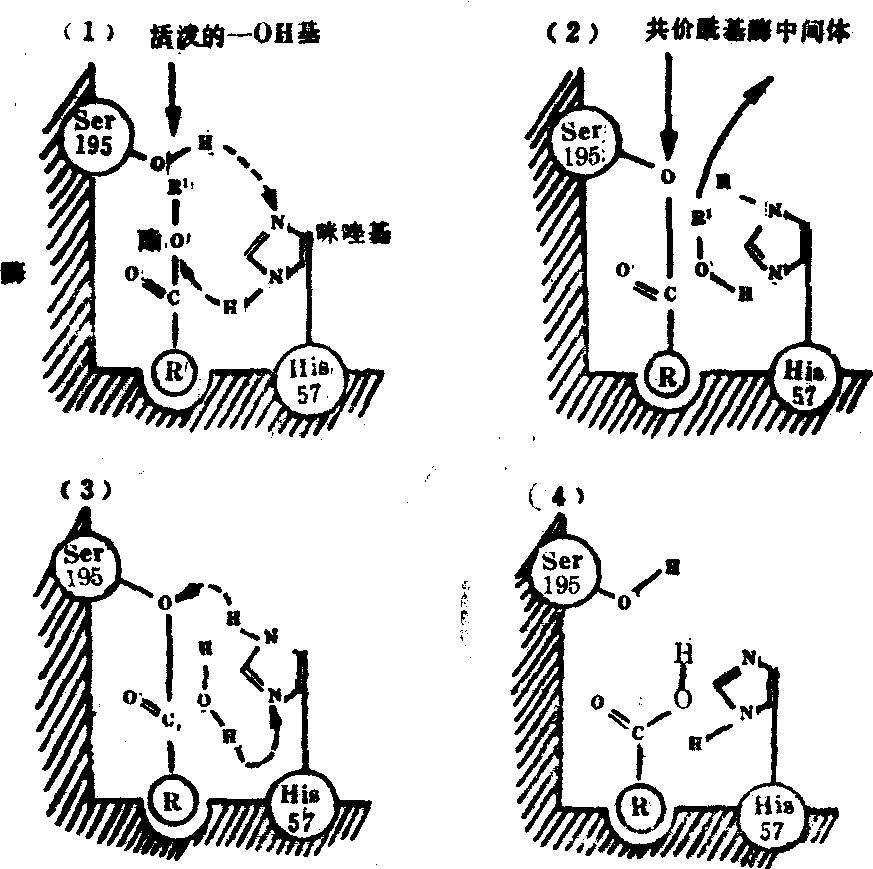

在酶的催化过程中,其与底物作用进行催化反应的区域,仅限于三维构象中位置较近的少数氨基酸残基的侧链基团,这种部位与底物有特殊的亲和力,称为酶的活性中心(或活性部位)。其中与酶催化作用直接有关的基团称必需基团,常见的有组氨酸的咪唑基、丝氨酸的羟基、半胱氨酸的巯基或某些氨基酸的羟基等。另外一些基团位于活性中心以外,虽非催化作用所必需,但与维持空间构象有关,称为活性中心以外的必需基团(图1)。活性中心的必需基团又分为结合基团和催化基团两种。前者与底物特异结合,后者促进底物发生化学变化。这些基团的空间位置使在一级结构中相距较远的侧链基团相互靠近,而具活性。例如胰凝乳蛋白酶(或糜蛋白酶),因酶分子折叠荷负电的侧链基团簇集,增强了与正电荷的亲和性,使在伸展状态时的无活性的第195位丝氨酸一CH2OH基团中的羟基有很强的反应性,从而构成酶的活性中心(图2)。结合酶类在催化反应中酶蛋白的有效部分与辅酶结合,可保证酶催化作用的特异性。辅酶与酶蛋白结合后的确切化学性质多不了解,但酶催化作用的高效率和专一性与酶的分子构象是分不开的。一旦酶蛋白发生变性,酶分子的构象被破坏,酶的活性也随之丧失。

酶的专一性 一种酶只能作用于一种化合物 (或一种化学键)而生成一定产物的特性称为酶的专一性,实质上是指酶对底物的选择。只有那些与酶的活性部位空间构型相契合、具有一定的化学结构,能与酶的活性基团相结合的化合物,方能形成“酶一底物”中间复合物。否则,催化反应无从发生。不同的酶专一程度不同,有的酶只能催化一种底物,称为绝对专一性,如大多数脱氢酶只有一种底物和受体,如凝血酶只能与纤维蛋白原的蛋白质作用。多种酶作用于一类化合物或某种化学键的,称为相对专一性。例如脂肪酶能水解脂肪。也能水解简单的酯类。不同的蛋白酶,相对专一性不同。例如胰蛋白酶水解的肽键邻近必须有侧链带正(+)电荷。胰凝乳蛋白酶只能水解邻近有疏水基团的肽键。另外,有的酶只能作用于一种异构体,称为立体专一性。例如乳酸脱氢酶,只能作用L乳酸。

图1 酶的活性中心示意图

图2 酶的活性中心,由“电荷中继系统”激活的丝氨酸

酶促反应的机制 酶活性中心的必需基团与底物分子在化学结构上具有紧密的互补关系,但酶的结构不是固定不变的,酶与底物不一定完全吻合,而是当分子大小适合的底物与酶分子相遇时,可诱导酶分子的功能基团变构移位至有利于发生反应的位置,才能与底物相配合结合成中间复合物,进而引起底物分子发生相应的化学变化。这就是“诱导契合”学说。也就是说底物与酶分子接近时诱导酶分子构象发生改变,使之有利于结合底物(图3)。相反,底物分子大小,空间构象与酶活性中心不适应,则不能诱导酶分子构象改变。诱导契合学说只是作用机制的一种解释,酶促反应的机制不是单一的,不同的酶起主导作用的因素也不尽相同,这一问题尚待进一步研究。酶催化作用的高效率实际上是由若干不同效应综合影响的结果,在个别情况下可能其中某种效应比另一种效应更有意义。现在已认识到有以下五种效应。

图3 诱导契合学说示意图

(1) “应激”和“张力”效应使底物活化: 当底物与酶活性中心结合后,底物被活化可能由于活性中心中关键性的带电基团的作用,引起底物共价键中电子重排产生的应力,也可能因底物分子中共价键的机械应力的诱导,这两种作用都能使底物具有更大的反应性(即被活化),使反应所需的活化能降低,加速反应的进行(图4)。

图4 酶 底物“结合”“应力”和“张力”效应示意图

底物“结合”“应力”和“张力”效应示意图

(2) 提高碰撞机率和“定向”效率: 在酶催化反应中底物和酶的碰撞次数的增加,酶若干催化基团排列的空间位置与底物的基团正确互补都可以保证高效率的催化作用。另外,真核细胞中广泛分布的内膜系统,也从两方面增加了酶与底物的碰撞机率,一是内膜形成隔离区,使底物的浓度相对增高,二是内膜可限制底物的扩散由三维至二维,增加了它们的碰撞机会。

(3) 催化基团的特异活性: 催化基团在酶的活性中心有严格的空间位置和特异的活性。例如凝乳蛋白酶催化蛋白质分子中肽键的水解。

(4)酶促反应中过渡性共价中间物的形成: 胰凝乳蛋白酶催化水解酯类的原理之一,可能是通过酸—碱机制。

图5 胰凝乳蛋白酶水解酯类的可能机制(图中只表示一个组氨酸残基)

第一步是组氨酸残基的咪唑基(质子受体——广义的碱基团),从丝氨酸残基羟基上去掉一个质子,使之带负电荷,促进肽、酰胺或酯类底物羰基的亲核反应,电子发生重排(水解酯类底物时释放醇,水解肽类底物时释放胺),同时形成共价羰基酶中间物。第二步为酶的去羰基作用,由羰基酶与激活的H2O分子相互作用产生羰基,再生成活性部位原来的基团(图5)。(5) 活性部位的疏水环境效应: 酶分子表面常具有程度不同但轮廓清楚的凹陷,活性中心即靠近或位于疏水的陷凹环境之中。在非极性介质中化学基团的反应活性和反应速度比在极性介质中显著增高,因为带电物之间产生的电力,明显大于其在极性环境中的数值,所以底物分子与催化基团之间的起始作用的力比在极性环境中强,因而保证了酶促反应的高效能。这种疏水凹陷也可能与底物在某些酶的活性中心上的定位有关。

底物浓度与酶促反应的速度 酶促反应包括酶与底物结合和催化基团对反应的加速两个过程,但酶作用的总效率受许多因素的影响,其中最基本的为酶和底物的浓度。酶的催化活性很高,在一个反应中酶的浓度往往是足量的,故影响反应速度的因素主要是作用物的浓度。作用物的浓度与酶的催化作用的关系呈现特殊的饱和现象。即在恒定温度、pH及酶浓度条件下,当底物浓度很低时,反应速度随作用物浓度增加而增加(加速)。当作用物浓度继续增加时,反应速度的增加率逐渐降低,若作用物浓度再增高,反应速度不再增加,保持一定水平,此时底物的浓度(对酶)称为饱和浓度。由于酶的活性部位已全部为底物所占据,底物浓度再高也不能提高反应速度。所有酶类都具有这种饱和现象。只是不同的酶所需底物浓度也不同(图6)。在这种情况下,反应速度取决于酶的周转数,很多酶作用于底物的周转速度在1 000分子/秒范围内。酶作用与底物浓度的动力学参数即米氏常数KM,是指最大反应速度一半时底物的浓度。KM值低表示底物在低浓度时酶达到它最大的催化率,KM值低还表示酶与底物间的结合紧密。

图6 底物浓度对酶活性的影响

酶的催化效应还受温度和pH值变化的影响。温度上升反应速度加快,温度下降,速度减慢。酶是蛋白质,蛋白质受热变性,温度达45℃时,酶的三维结构遭到破坏。所以温度升至55℃时,酶活性几乎全部丧失。因此反应速度与温度之间的正比关系有一定限度。酶促反应效率最高的温度称为酶的最适温度。人体大多数酶的最适温度为37℃左右,与人的体温相近。酶的活性也随温度的降低而减弱。但低温下酶的活性不受破坏。温度回升仍可恢复活性。为了防止酶活性的丧失,体外实验必须严格控制温度,并利用低温保存酶制品。

溶液中pH的改变对酶活性亦有明显影响,pH极度变化将引起酶蛋白变性,酶活性丧失。如果其他条件不变,酶只在较窄的pH范围内表现催化活性。催化活性最高的pH称为最适pH。各种酶的最适pH不同。大多数在弱酸弱碱或中性范围内。有少数例外,如胃蛋白酶的最适pH约为1.8,肝中精氨酸酶的最适pH约为9.8。每种酶反应的最适pH值是酶作用的重要特征之一。

酶的激活 酶在细胞

初合成时, 有些是不具活性的前身物,称为酶原。酶原在一定条件下转化成有活性的酶。这一转化过程称为酶原激活,例如胃蛋白酶原,由胃的主细胞产生,在胃壁细胞分泌的盐酸(H+)作用下,酶原N端第42与43位氨基酸之间的肽键断裂,失去42个氨基酸残基,被激活成胃蛋白酶,胃蛋白酶本身对胃蛋白酶原也有激活作用。胰蛋白酶原可被肠激酶激活,也可被胰蛋白酶本身所激活。这种受酶本身的激活作用,称为自身催化作用。胰凝乳蛋白酶原由胰蛋白酶激活,将第15位的精氨酸与16位异亮氨酸间的肽键断开,去掉丝氨酸(14位)与精氨酸(15位),再进一步去掉苏氨酸和天门冬酰胺(147—148位),最后转变为稳定的α胰凝乳蛋白酶。α胰凝乳蛋白酶为A (1—13位)、B (16—146位)及C(149—245位)三条肽链通过二硫键相连而成的酶分子,其活性中心是由丝氨酸(195位)、天门冬氨酸(102位)及组氨酸(57位)互相靠近所构成。某些酶以酶原的形式存在,可以保护组织细胞不受破坏,对细胞维持正常功能。例如胰蛋白酶原,在肠道内激活后才具活性,如果因某种原因,在细胞内即产生催化作用,必将对组织本身,乃至全身产生严重的后果。

初合成时, 有些是不具活性的前身物,称为酶原。酶原在一定条件下转化成有活性的酶。这一转化过程称为酶原激活,例如胃蛋白酶原,由胃的主细胞产生,在胃壁细胞分泌的盐酸(H+)作用下,酶原N端第42与43位氨基酸之间的肽键断裂,失去42个氨基酸残基,被激活成胃蛋白酶,胃蛋白酶本身对胃蛋白酶原也有激活作用。胰蛋白酶原可被肠激酶激活,也可被胰蛋白酶本身所激活。这种受酶本身的激活作用,称为自身催化作用。胰凝乳蛋白酶原由胰蛋白酶激活,将第15位的精氨酸与16位异亮氨酸间的肽键断开,去掉丝氨酸(14位)与精氨酸(15位),再进一步去掉苏氨酸和天门冬酰胺(147—148位),最后转变为稳定的α胰凝乳蛋白酶。α胰凝乳蛋白酶为A (1—13位)、B (16—146位)及C(149—245位)三条肽链通过二硫键相连而成的酶分子,其活性中心是由丝氨酸(195位)、天门冬氨酸(102位)及组氨酸(57位)互相靠近所构成。某些酶以酶原的形式存在,可以保护组织细胞不受破坏,对细胞维持正常功能。例如胰蛋白酶原,在肠道内激活后才具活性,如果因某种原因,在细胞内即产生催化作用,必将对组织本身,乃至全身产生严重的后果。有些酶的激活需要金属离子的参与。例如许多磷酸转换酶需要Mg2+,许多水解酶需要CO2+、Mn2+、或Zn2+。此外,Na+、K+、Ca2+和Cu2+等阳离子和少数阴离子也对某些酶有激活作用。

酶活性的抑制 凡是降低酶活性的作用均可称为酶的抑制作用,引起抑制作用的物质称抑制剂。因蛋白质变性而使酶活性丧失的作用称为失活或钝化。酶蛋白中必需基团的化学性质改变,而引起酶活性降低的作用称为抑制。抑制作用又分可逆抑制和不可逆抑制两种类型。可逆性抑制指抑制剂和酶蛋白结合不改变酶分子的功能基团,而且当增加作用物浓度时(或其他适当药物),可以解除抑制恢复酶的活性; 不可逆抑制由于抑制剂与酶活性部位的必需基团相结合,使酶分子功能基团改变或受到破坏。例如,有机磷、有机砷、有机汞等化合物和氰化物、烷化剂等都是酶的不可逆抑制剂。

在可逆抑制作用中,又区别为竞争性抑制和非竞争性抑制。竞争性抑制指抑制剂与底物的结构有一定类似性,反应中与底物竞争酶的活力部位,降低酶的催化作用。例如琥珀酸脱氢酶可催化琥珀生成延胡索酸,当加入丙二酸时,琥珀酸的脱氢作用受到抑制。当增加琥珀酸的浓度时,则可减弱丙二酸的抑制作用。恢复酶对琥珀酸的催化活性。磺胺类药物的抑菌作用以及抗代谢的抗癌药物抑制肿瘤的生长等都是对各种酶的竞争性抑制而产生的效果。

非竞争性抑制指抑制剂不影响酶对底物的结合,两者不发生竞争。抑制剂可以与自由酶结合,也可与酶一底物中间复合物(Es)结合。例如某些药物与酶分子中半胱氨酸残基上的—SH基作可逆性结合,—SH基可能位于酶的活性部位以外,但是它能维持酶分子催化作用所必需的空间构型,空间构型的改变,酶活性必然受到抑制,有些非竞争性抑制剂与维持酶活性所必需的金属离子相结合,而抑制酶的催化活性。例如螯合剂(EDTA)能与Mg2+或其他二价阳离子可逆结合,氰化物(CN-)可与某些酶的Mg2+或Fe3+结合。去除抑制剂酶的活性可重新得到恢复。

变构酶 酶分子受正常代谢物的影响,发生构象改变而影响酶活性的过程称为变构调节。能引起酶发生变构的物质称为效应物。受效应物的影响发生变构,改变酶的催化活性的酶称为变构酶。变构酶通常是由两个或两个以上的偶数亚基构成的寡聚体。每个酶分子至少含一个能与底物相结合的催化亚基(有活性部位)和一个能与效应物结合的调节亚基(非催化部位)即变构部位。效应物通过非共价键与调节亚基结合,影响酶的空间构象。如果某变构酶由多个亚基构成,效应物结合到酶的变构部位,引起该亚基构象改变,变化的信息通过亚基间的相互作用,使另外的亚基构象也发生改变,结果改变了酶的活性。这种相互作用称为协同效应。效应物与酶结合增加酶催化效应的作用称为变构激活,降低酶催化效应的作用称为变构抑制。例如,由L-苏氨酸合成L-异亮氨酸的过程,包括五个反应步骤。由于最终产物L-异亮氨酸的积累,致使对第一步苏氨酸脱氨基酶的催化作用,发生反馈性的变构抑制。相反,苏氨酸脱氨基酶可被缬氨酸激活,恢复酶本来的构型。变构酶的主要生理意义在于对细胞的代谢途径有调节作用,根据酶的增减可控制代谢物分子的数量在正常变化范围以内。

同功酶 同功酶是指酶蛋白的分子结构不同,但有相同催化活性的一组酶。由于它们具有多种分子形式,虽然催化功能相同,但催化特性、理化性质及生理学性质(免疫性)不同。它们多为两个或两个以上多肽链的聚合体。这类酶存在于生物的同一种属或同一个体的不同组织,甚至同一细胞的不同细胞器中。目前已发现约有500种酶有多种分子形式,但研究和了解最多的仍为乳酸脱氢酶。乳酸脱氢酶有五种同功酶。它们都是由两种亚基(H和M)构成的四聚体,分别为LDH1(H4)、LDH2(H3M1)、LDH3 (H2M2)、LDH4(HM3)和LDH5(M4)(图7)。五种同功酶在各种组织细胞中分布不同(图8)。骨胳肌和肝脏中LDH5及LDH4较多,心肌以LDH1及LDH2为主。各种不同类型的LDH的催化特性不同。H-LDH对乳酸亲和力高,易使乳酸脱氢氧化为丙酮酸,进一步氧化可释放能量供心肌活动的需要;而M—LDH对丙酮酸亲和力高,易使后者还原成乳酸,以保证肌肉在短暂缺氧时仍能获得能量。同功酶在分子生物学领域中对研究细胞的分化有重大意义。

酶与医学的关系 酶是维持生命不可缺少的生物催化剂,催化生物体的各种反应,由于酶的协调作用,生物保持与外界的正常动态平衡由于编码酶蛋白质的基团突变,在发育过程中造成酶缺陷,可导致遗传性代谢异常而产生先天性疾病。其中有的是不能生成代谢终产物,如酪氨酸酶缺乏不能生成黑色素,而引起白化病。有的是因为中间产物的积累,如糖原分解代谢过程中的酶缺乏而引起糖原累积症。有的因旁路代谢产物的积累,如苯丙酮酸羟化酶缺乏,苯丙氨酸不能转变为酪氨酸,而经转氨基作用形成大量的苯丙酮酸,导致苯丙酮尿症。由先天性酶缺乏而引起的代谢病还有精氨酸酶缺乏引起的精氨酸血症,6-磷酸葡萄糖脱氢酶缺乏而引起的蚕豆病(或称伯氨喹啉敏感症)等。

图7 乳酸脱氢酶四聚体示意图

图8 人组织中乳酸脱氢酶同功酶的相对含量

临床上可利用特异性酶测定体液中某些物质成分的变化,例如用葡萄糖氧化酶可测定血液中葡萄糖的实际含量; 用尿酸酶测定体液中尿酸的含量。还可利用某些特定试剂测定体液中酶的活力。例如急性胰腺炎患者血清及尿中淀粉酶活力升高,肝炎患者转氨酶(GPT、GOT、OCT)升高。这种现象是因为细胞受损伤后使细胞内的酶释放到血液中,引起血液中酶的活力上升。另外,组织增生时,细胞中酶的生成增加,可溢到血液中而引起酶活力升高。自从发现同功酶以来,对酶和器官特异性的关系得到进一步了解,如唾液淀粉酶S型来自唾液腺,P型来自胰脏。乳酸脱氢酶LDH5主要来自骨胳肌,LDH1主要来自心肌。

酶也用于临床治疗。利用竞争性抑制的原理,抗代谢药物以代谢类似物与酶结合,阻碍代谢,如抗生素药物中的磺胺药,其基本结构与细菌合成二氢叶酸所需要的对氨基苯甲酸结构类似,可与细菌中的二氢叶酸还原酶结合,阻碍细菌的生长。抗肿瘤药物5-氟尿嘧啶为嘧啶类似物,可与一磷酸胸苷合成酶结合,而抑制脱氧尿苷酸转变为胸苷酸,阻碍核苷酸的合成而抑制肿瘤的生长。直接用酶治疗的消化药有淀粉酶、胃或胰蛋白酶、木瓜蛋白酶等。

酶méi

❶[书] (酒曲) distiller's yeast

❷ {生化} (生物体的细胞产生的有机胶状物质) enzyme; ferment: 蛋白 ~ protease; proteinase

◆酶病 enzymopathy; 酶蛋白 zymoprotein; pheron; apoenzyme; apoferment; feron; 酶解 enzymolysis; 酶疗法 enzyme therapy

酶

enzyme

酶

enzyme

△酶méi

14画 酉部 一种有机化合物,对生物化学变化具有催化能力,如发酵就是靠酶的作用。

- 王君飞舄是什么意思

- 王吟秋是什么意思

- 王含是什么意思

- 王含馥是什么意思

- 王启人是什么意思

- 王启元是什么意思

- 王启光是什么意思

- 王启明是什么意思

- 王启明(1)是什么意思

- 王启明(2)是什么意思

- 王启柱是什么意思

- 王启民是什么意思

- 王启民(1)是什么意思

- 王启民(2)是什么意思

- 王启江是什么意思

- 王启瑞是什么意思

- 王启磊是什么意思

- 王启绪是什么意思

- 王启霖是什么意思

- 王吴是什么意思

- 王吾善是什么意思

- 王呐是什么意思

- 王呜盛是什么意思

- 王周是什么意思

- 王周南是什么意思

- 王周士是什么意思

- 王周士词是什么意思

- 王周士词一卷是什么意思

- 王周旺是什么意思

- 王周诗集是什么意思

- 王呼图克图一世是什么意思

- 王呼图克图三世是什么意思

- 王呼图克图二世是什么意思

- 王呼图克图四世是什么意思

- 王命是什么意思

- 王命、尚方剑是什么意思

- 王命兴是什么意思

- 王命夫是什么意思

- 王命岳是什么意思

- 王命旗牌是什么意思

- 王命虎节是什么意思

- 王命论是什么意思

- 王命车牡虎节是什么意思

- 王命龍節是什么意思

- 王命龙节是什么意思

- 王和是什么意思

- 王和举是什么意思

- 王和华是什么意思

- 王和卿是什么意思

- 王和卿《〔仙吕〕醉中天咏大蝴蝶》原文|翻译|赏析是什么意思

- 王和卿的生平简介、资料和作品是什么意思

- 王和尚是什么意思

- 王和平是什么意思

- 王和璞是什么意思

- 王和生是什么意思

- 王和甫是什么意思

- 王和达是什么意思

- 王和钧是什么意思

- 王和霖是什么意思

- 王和順是什么意思