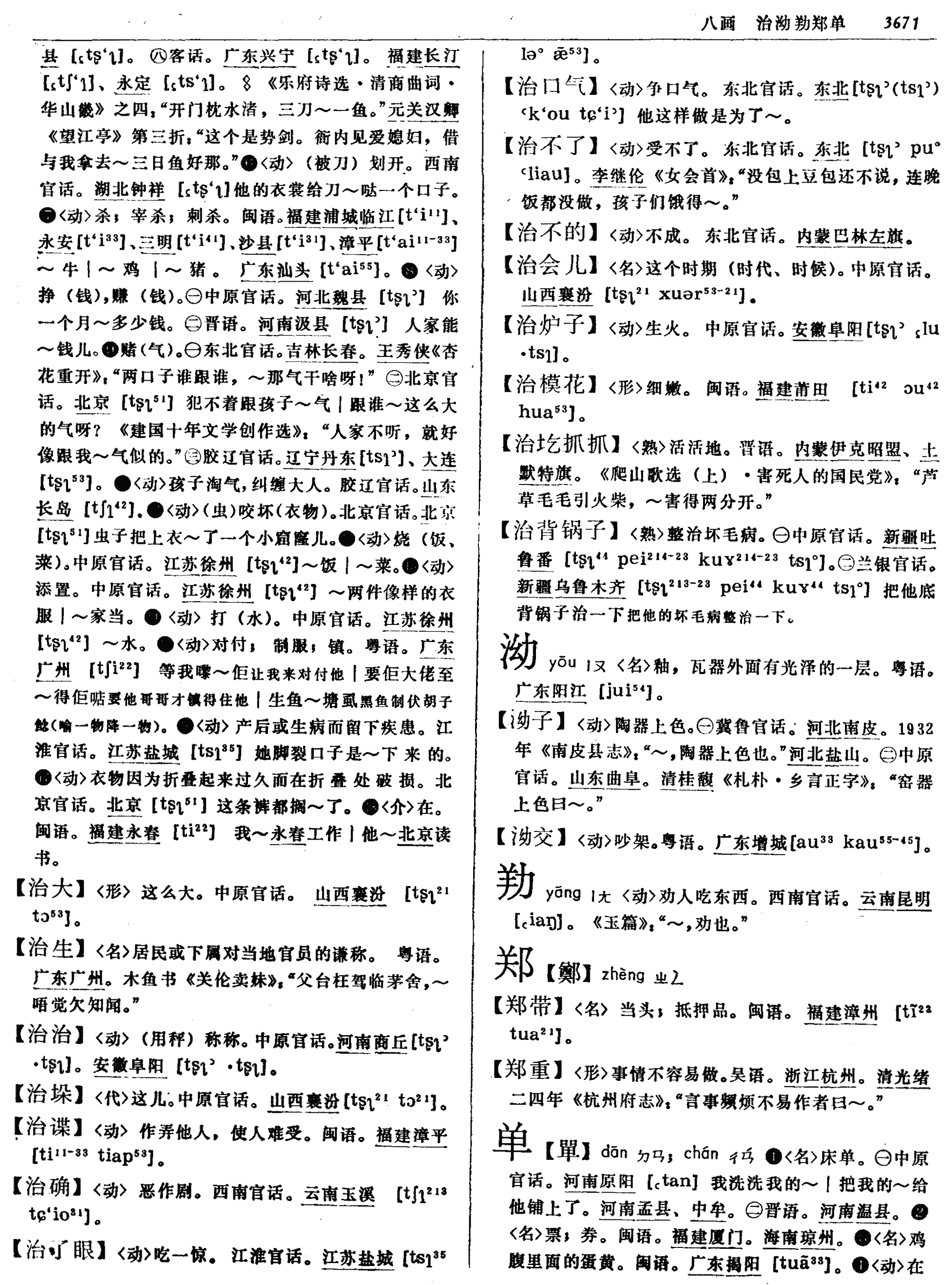

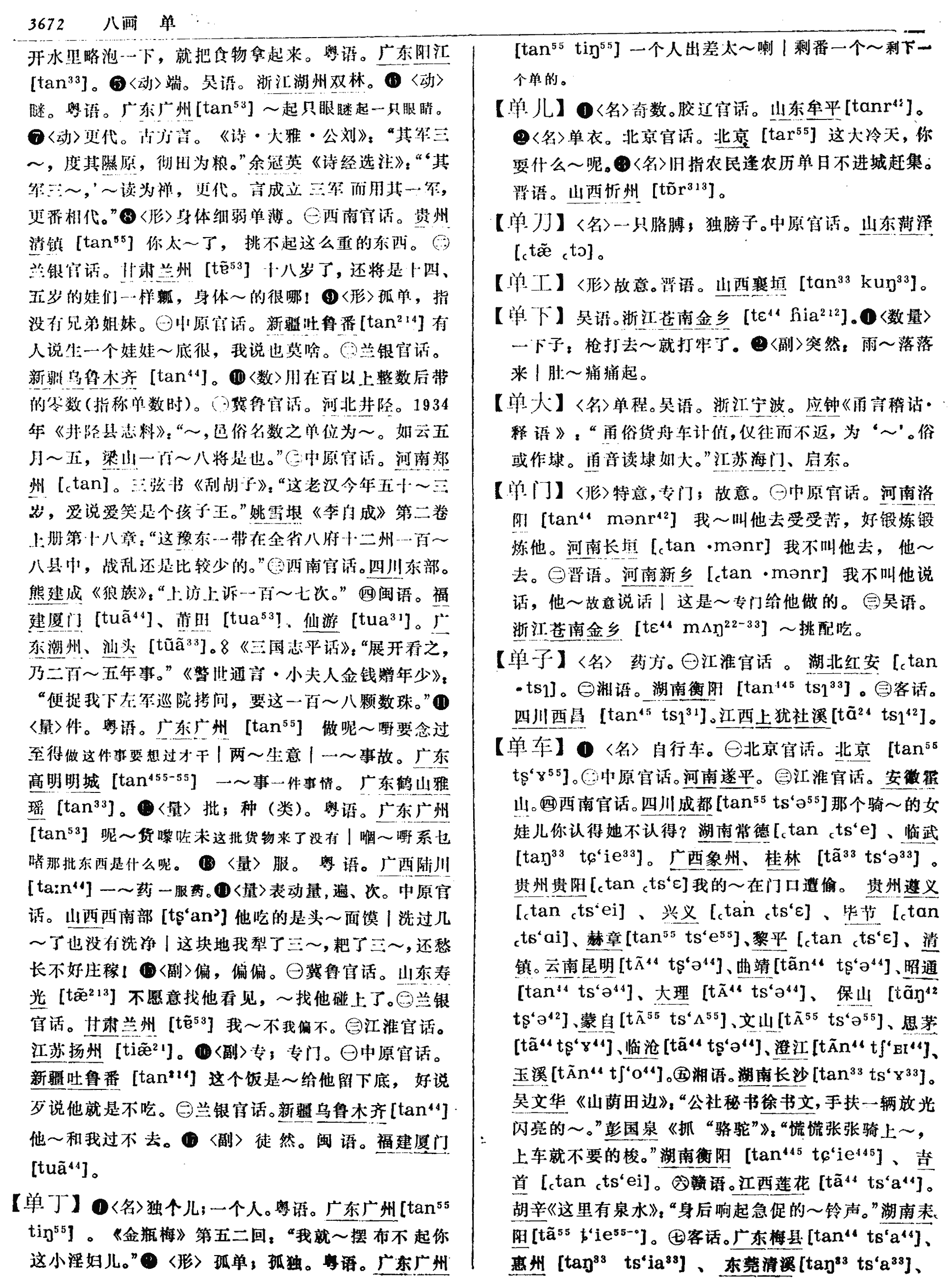

郑

读音zh·eng(ˋ),为eng韵目,属ing—eng韵部。直正切,去,劲韵。

❶姓。

❷周代诸侯国名,在今河南省新郑县。

❸郑重;殷勤。《广韵》:“郑,郑重,殷勤。”

郑dang242[tαŋ]

错,错误

⊳我做~去(我做错了)|无~(没有错)|行~路(走错路)。

郑鄭zhèng

姓。

郑鄭

周朝诸侯国名,在今河南省新郑县一带。

○~重(严肃认真)︱~重其事。

郑zhèng

❶ 周代诸侯国名,在今河南省新郑一带。

❷ 姓。

郑zhèng

❶周代诸侯国名。故地在今河南新郑一带。《招魂》:“郑卫妖玩。”

❷指郑国的音乐。《大招》:“代秦郑卫。”

❸姓氏。《卜居》:“乃往见太卜郑詹尹。”

郑zhèng

星名。有一星,“十二國”之一。屬女宿。

郑zhèng

〖名词〗

一、古国名。姬姓,春秋初年为强国,后渐衰弱,公元前375年为韩所灭(39)。《周郑交质》:故周郑交质。——所以周朝、郑国交换人质。《烛之武退秦师》:晋侯、秦伯围郑。——晋侯、秦伯出兵包围了郑国。《留侯论》:楚庄王伐郑。——楚庄王攻伐郑国。

二、《诗经·国风》之一(1)。《季札观周乐》:为之歌《郑》。——给他歌唱《郑风》。

三、指春秋时郑国国君郑庄公。公元前743—前701年在位(1)。《郑伯克段于鄢》:谓之郑志。——《春秋》说郑庄公的意图是要杀共叔段。

郑鄭zhèng

周代诸侯国。原在今陕西华县境内,东周时迁于今河南新郑县一带,即春秋时郑国。《春秋·隐公元年》:“卫人为之伐~。”

郑*鄭zheng

D6A3

❶地名用字:~州/新~(均在河南)。

❷古国名。1.周朝国名,本在今陕西华县西北,后迁至今河南新郑一带。2.隋末王世充自立为王,国号郑,都洛阳。后为唐所灭。

❸姓。

郑

古国名。姬姓。周宣王二十二年(前806),封其弟(名友)为郑桓公,建都郑(今华县东)。周幽王时,桓公迁移到东虢(今河南荥阳东北)和郐(今河南密县东)之间。郑武公即位,先后攻灭郐和东虢,建立郑国,都新郑(今属河南)。郑武公、郑庄公相继为周平王卿士。春秋初年为强国,后渐衰弱。前375年为韩所灭。

郑

国名。诸侯国之一。公元前806年,周宣王封其弟友为郑桓公,是为郑国之始。即今陕西省华县西北。平王东迁,郑徙于潧洧之上,是为新郑,即今河南省新郑县。公元前375年,被韩国所灭。

郑鄭zhèng

❶周朝国名,在今河南省新郑县一带。

❷犹言重。如:郑重。

❸姓。

郑

古国名。姬姓。开国君主是周宣王弟郑桓公(名友)。公元前806年封于郑。郑在周畿腹地的西部,即今凤翔县为主,包括千阳、麟游县的一部分,其中包括商代和西周初期的姜姓井方井伯故地的北部地区。西周时期井方后裔在此建立了奠井之国。周穆王曾建都于此称西郑,后宣王封其弟友国于此地以为屏障,都于棫林(今凤翔县城南劝读村西南)为郑国。周幽王时桓公见西周将亡, 遂东迁。在都新郑之前,路过拾,即今陕西华县,暂时居留,故陕西华县古为郑县。郑武公郑庄公相继为周平王卿士, 在春秋初年为强国, 后渐衰弱, 公元前375年为韩所灭。郑国故地在周平王东迁时赐与秦,后秦德公建大郑宫居于此, 大郑宫即郑国故都棫林,以后为秦国的都城雍。

郑(鄭)zhènɡ

❶ (周朝国名) Zheng, a state in the Zhou Dynasty

❷ (姓氏) a surname: ~ 成功 Zheng Chenggong

◆郑重 serious; solemn; earnest; 郑重其事 take the matter seriously; act with due care and respect; assume a serious attitude towards ...; attach much importance to the matter; seriously in earnest

郑

国名。姬姓,始封之君为周宣王弟郑桓公,居棫林(今陕西华县东)。周幽王晚年,郑东徙,定都于新郑(今河南新郑县城关)。春秋初年较强。随后在楚齐、楚晋争霸中,一直是双方争夺的主要对象,国力渐弱。公元前375年为韩所灭。战国时韩灭郑后,迁都于新郑,从此韩也称郑。

郑

❶国名。❶先秦国名。西周宣王弟郑桓公封国,初都于今陕西华县,西周末东迁,郑武公时都新郑(今河南新郑县)。前375年为韩所灭。

❷唐初武德二年(6191年)王世充自称皇帝,年号开明,国号郑,都洛阳(今河南洛阳市)。四年(6193年)为唐所灭。

❷邑名。战国韩都,即今河南新郑县。

郑

古国名。姬姓。周宣王时封弟友(郑桓公)于郑(陕西华县东)。西周末年迁徙至东虢和郐之间。后犬戎杀幽王,并杀桓公。郑武公即位,灭郐及东虢,取其地,建立郑国。居今河南中部,都新郑(河南新郑)。春秋初年颇强。郑简公时,子产执政,实行改革,使郑国得到发展。后渐衰弱,公元前375年为韩所灭。(参考图101)

郑zhèng

❶

郑zhèng

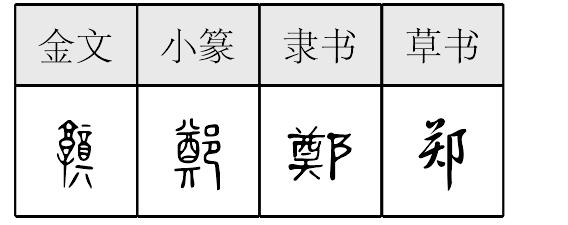

古国名。周西都畿内地。周宣王封季弟友(桓公)于此。繁体为“鄭”,形声字,金文似以“尊”为声,兼表意,后讹变为“奠”。作声符生成的字有:

zhì

掷(横投也,投掷;同“擿”)

郑鄭zhèng

(8画)![]()

![]()

【提示】关,位于字左时,末笔的捺改点。阝,2画,起笔是横撇弯钩; 旧字形3画,起笔是横撇。

*郑(鄭)zhèng

8画 邑部 周代国名,在今河南新郑一带。

郑鄭zhèng

甲骨文和金文都作奠字。只常省上面水形(小篆隶楷两点),甲骨文下面又省两点。只作酉(盛酒器,即尊)下加一横。表示有座而稳定状。隶楷下边逐渐讹成“大”。本是用酒器祭神义。引申为置放、建立、奠基义。约春秋时金文假借为国名。个别加郭的古字形作表义的偏旁,郭旁与土旁邑旁通。奠与郑声母演变如登證(证字繁体字)、真颠、占店例,韵变略如定淀、青倩(qiàn)、渑(miǎn)又读shéng(山东临淄附近水名)例。组词如:郑重(审慎,严肃义)。唐代草书字形像郑。约清代楷化。郑旁为关,与送朕等偏旁同,易学用。现作规范字。见《总表》。

郑鄭★繁◎常★常

zhènɡ鄭,形声,从邑,奠声,本义为古国名,旧地在今河南新郑一带,引申为姓。清代俗字、《简化字表》简作“郑”,据草书楷化。

【辨析】

❶以“郑”作音符构成的形声字一般读zhi,但声调不同。zhì:掷∣zhí:踯。

❷“郑(鄭)”可作类推简化偏旁使用,如:掷(擲)、踯(躑)。

- 《饱食者》是什么意思

- 《饶世英所藏钱舜举四季花木》是什么意思

- 《饶州民为陶安歌》是什么意思

- 《饿乡记》 - 〔清〕管同是什么意思

- 《首饰衣裳》是什么意思

- 《香囊记》是什么意思

- 《香山寺》 - 〔明〕袁中道是什么意思

- 《香市》是什么意思

- 《香港访潘兰史题其独立图》是什么意思

- 《香祖笔记》是什么意思

- 《香茗》是什么意思

- 《香茗》 - 〔明〕文震亨是什么意思

- 《香草吟》是什么意思

- 《香裘记》是什么意思

- 《香饮楼宾谈》是什么意思

- 《駉》是什么意思

- 《駟驖》是什么意思

- 《马》 - 唐·李贺是什么意思

- 《马丁·伊登》是什么意思

- 《马上作》 - 明·戚继光是什么意思

- 《马丽安娜》是什么意思

- 《马五哥和尕豆妹(节选)》是什么意思

- 《马伶传》是什么意思

- 《马伶传》 - 〔清〕侯方域是什么意思

- 《马克思、恩格斯、列宁论无产阶级专政》名词解释是什么意思

- 《马克思主义与文艺》序言是什么意思

- 《马克思主义和语言学问题》是什么意思

- 《马克思主义哲学学习纲要》名词解释和难点注释是什么意思

- 《马克思恩格斯全集》中文版的出版是什么意思

- 《马克思恩格斯选集》历史词典是什么意思

- 《马克思恩格斯选集》文学典故注释是什么意思

- 《马克思恩格斯选集》短句速查手册是什么意思

- 《马克思的“社会公仆”思想永放光芒》是什么意思

- 《马凡陀的山歌》是什么意思

- 《马列主义、毛泽东思想和当代社会发展的大趋势》是什么意思

- 《马可·波罗游记》是什么意思

- 《马寅初传》序是什么意思

- 《马尔达》是什么意思

- 《马尼拉湾的落日)([台湾]向明)是什么意思

- 《马嵬·海外徒闻更九州》是什么意思

- 《马嵬》是什么意思

- 《马嵬》 - 清·袁枚是什么意思

- 《马嵬(二首)》是什么意思

- 《马嵬(其一)》 - 清·袁枚是什么意思

- 《马嵬(其二)》是什么意思

- 《马嵬(其二)》 - 唐·李商隐是什么意思

- 《马嵬 (其二)》 - 李商隐 - 海外徒闻更九州,他生未卜此生休。空闻虎旅传宵柝,无复鸡人报晓筹。此日六军同驻马,当时七夕笑牵牛。如何四纪为天子,不及卢家有是什么意思

- 《马嵬 (其二)》(李商隐)是什么意思

- 《马嵬坡》(郑畋)是什么意思

- 《马当呼鸥不至偶成呈同时诸官》是什么意思

- 《马德里协定》及其《议定书》是什么意思

- 《马氏文通》研究资料是什么意思

- 《马背上的小红军》是什么意思

- 《马诗(其二十三)》 - 李贺是什么意思

- 《马语者》是什么意思

- 《马说》是什么意思

- 《马说》 - 〔唐〕韩愈是什么意思

- 《马赛曲》是什么意思

- 《马赛曲》第二是什么意思

- 《马达之歌》是什么意思