辽沈战役

战役第一阶段,从9月12日东北野战军主力南下北宁线围攻锦州始,至10月19日长春解放止,主要是锦州战役和解放长春。9月12日至10月1日,我军攻克绥中、兴城、义县,扫清了锦州外围。蒋介石于9月24日急召卫立煌到南京,令其由沈阳西援锦州。10月2日,蒋介石飞抵沈阳,抽调11个师组成侯镜如指挥的东进兵团,以沈阳主力11个步兵师、3个骑兵旅和部分重炮、装甲部队组成西进兵团,由廖耀湘指挥,企图东西对进,救援锦州。10月9日6时,东北野战军对锦州外围阵地开始攻击,激战5天,夺取外围阵地,主力直逼城垣。14日10时,东北野战军对锦州发动总攻,经31小时激战,全歼守敌,俘敌范汉杰以下官兵近9万,解放了锦州,造成关门打狗之势,封闭了国民党军从陆上撤回关内的通道。蒋介石于15日再飞沈阳,督促东西兵团继续进攻,企图打通北宁线,并命令长春守军立即突围。锦州战役胜利后,引起东北局势的急剧变化。长春守敌第六十军在军长曾泽生率领下,于10月17日起义。19日晨,东北“剿总”副司令郑洞国率余部投降,长春解放。

战役第二阶段,从10月19~28日,主要是围歼廖耀湘兵团。10月20日、21日,东北野战军以7个纵队的兵力自锦州地区向新立屯、黑山方向急进,准备围歼廖耀湘兵团于黑山地区。廖耀湘兵团先头部队猛攻黑山阵地,激战2天,毫无进展。敌增调部队继续进攻,但在我军顽强阻击下,始终未能突破我军阵地。25日,敌退向沈阳、营口的通道已完全被我军切断,敌主力9个师已被我军合围在黑山以东、半拉门以西沿公路两侧,另3个师已被合围于大虎山以东地区。26日,我军在20平方公里的区域内开始了规模巨大的围歼战。首先将集结在这一地区的敌军主力打乱并歼灭了敌兵团部,使之失去统一指挥。经我军全线攻击,激战至28日,将廖耀湘兵团5个军部、12个师全部歼灭,俘虏廖耀湘以下官兵10余万,战役第二阶段结束。

战役第三阶段,从10月29日至11月2日止,全歼沈阳守敌,解放沈阳、营口。廖耀湘兵团被歼灭后,卫立煌自沈阳乘飞机南逃,以第八兵团司令周福成统一指挥残部,妄图在沈阳组织防御,或伺机在营口从海上逃跑。在围歼廖耀湘兵团的同时,为防止沈阳守军从海上撤走,东北野战军以3个纵队和5个独立师构成对沈阳的四面包围,又以3个纵队直插营口,断其海上退路。10月31日,解放军对沈阳完成合围。11月1日,解放军发起总攻,2日解放沈阳,歼敌7个师、3个骑兵旅共13万人,俘周福成以下高级将领多人。我军另一部于31日占领辽阳、鞍山、海城等地,随即转向营口。11月2日,我军进入营口,敌五十二军1万余人由海上逃跑,余敌1.4万余人未及上船,即被我军歼灭,营口解放。至此,辽沈战役胜利结束。锦西、葫芦岛地区国民党军12个师于9日经海上撤回关内。

辽沈战役历时52天,歼敌共47万多人,解放了东北全境。我军在数量上开始超过国民党军队,造成了全国军事形势的一个新的转折点。辽沈战役的胜利,使我军获得了大规模歼灭战的经验,东北野战军成为入关作战的一支强大的战略机动力量,有利于淮海战役、平津战役的胜利,也使我军获得了具有雄厚人力、物力的战略总后方。

辽沈战役

1948年3月,东北野战军冬季攻势结束后,东北战场上国共两党的实力对比发生了根本变化,东北野战军已经具备了与国民党军进行战略决战的条件。

东北“剿总”总司令卫立煌下辖第一、第六、第八、第九兵团,连同非正规军,共计55万人。这些兵力被分割在长春、沈阳、锦州三个相互孤立的地区,陷入欲进无力、欲退难舍、困守无望的窘境。由于东北野战军控制了北宁路若干段及营口,切断了长春、沈阳国民党军与关内的交通,使其补给全靠空运,物资供应远不敷需要。国民党国防部不得不承认,东北“军心战力均未恢复常态,将士亦多无斗志。”①李宗仁回忆,到1948年暮春,东北战事“已发展到无可救药的地步”②。

美国联合军事顾问团团长巴大维曾向蒋介石建议,将卫立煌集团“撤出满洲”,未获蒋的同意。巴大维又劝蒋以沈阳的国民党军向西发动攻势,打通“沈锦走廊”。蒋介石虽然同意这一计划,但没有积极实施。为了保存卫立煌所辖的国民党军主力,他是想放弃沈阳,打通北宁线,将主力撤往锦州,进而寻机转用于华北、华中战场。但又顾虑这一行动会在政治上、军事上产生严重后果,使华北乃至黄河以南的局势因此更加不利,所以不敢贸然决断,处于撤守不定的状态。卫立煌则坚决主张固守沈阳、长春,认为部队一旦撤守,就很可能在运动中被中共部队歼灭。

当东北野战军结束冬季攻势,转入休整后,蒋介石及国民党统帅部判断,东北野战军下一步行动可能是入关寻机作战。为了钳制东野部队,以利巩固华北,决定固守东北。6月,蒋介石给锦州指挥所主任范汉杰的手令中说:东北的战略要求在于固守目前态势,使不再失一城一兵,即有利于关内作战。7月19日,总统官邸会议又研究决定,东北作战暂取守势,仍固守长春,暂不打通北宁路。8月,南京军事检讨会进一步确定,彻底集中兵力确保辽东、热河。巴大维认为,蒋介石、卫立煌这种固守硬撑的方针,使“国军”“从共军手中夺取主动权的良机已经丧失”③。

根据上述战略意图,卫立煌采取了“集中兵力,重点守备,确保沈阳、锦州、长春,相机打通北宁路”的方针。决定以东北“剿总”副总司令兼第一兵团司令官郑洞国率新七军、第六十军及非正规军、兵团直属部队、部分联勤人员共十万人守备长春,牵制东北野战军部分主力;以“剿总”直接指挥第八、第九兵团和新一军、第四十九军、第五十二军、第七十一军及“剿总”直属部队等共30万人,守备沈阳、本溪、抚顺、铁岭、新民地区,作为防御中枢,以确保沈阳并支援长春、锦州;以“剿总”副总司令兼锦州指挥所主任范汉杰率第六兵团及新五军、新八军、第五十四军等共15万人,驻防义县至山海关一线,主要兵力防守锦州、锦西,确保关内外陆、海通道。此外,驻沈阳的空军第一军区司令部率第一、第四大部各一部,支援全区作战;驻北平的空军第二军区,也有支援东北作战的任务。华北“剿总”的第十三军两个师防守承德地区,第六十二军等四个师位于唐山至昌黎一线,与东北范汉杰部相互衔接和支援。

与卫立煌集团的窘境相反,东北野战军实力发展迅猛,到1948年8月,已有12个步兵纵队、36个师,另15个独立师、3个骑兵师及1个炮兵纵队、1个铁道纵队、1个坦克团,共约70万人。还有地方部队33万人。这就使得东北战场成为全国各战场上中共军队数量超过国民党部队的惟一战场,东北野战军具备了与卫立煌集团进行战略决战的条件。为适应大规模作战的需要,8月14日,中央军委决定,成立东北野战军统率机关,林彪任司令员,罗荣桓任政治委员,刘亚楼为参谋长,谭政为政治部主任。

中共中央军委、毛泽东从全国各战略区域及东北战场的实际情况出发,决定将战略决战的目标首先放在东北,将东北卫立煌集团就地歼灭。这样,既能破坏国民党军的战略意图,又便于在各个战略区歼灭国民党军,并为东北野战军转入关内作战创造条件,还能以东北的工业支援全国战争,使中共军队获得一个巩固的战略总后方。因此,中央军委命令东北野战军首先发起辽沈战役。

卫立煌集团据守长春、沈阳、锦州三个地区,东北野战军进攻的主要方向首先指向哪里,才有利于战役的发展,就成为这场战役的关键。

中央军委最后确立的辽沈决战方针是:东北野战军主力南下北宁路,攻占锦州,封闭国民党军在东北加以各个歼灭。以锦州及北宁路作为首先主攻方向,一是因为锦州位于北宁路的中心,是东北国民党军连结东北与华北两大战区的战略枢纽,又是其在东北的补给总基地,打下锦州,就等于封闭了东北的大门,造成关门打狗的有利形势,使卫立煌集团成为瓮中之鳖。另外,锦州至山海关各点的国民党防军孤立分散,易于攻歼。再者,在北宁线上作战,可吸引长春、沈阳的国民党军出援,有利于在运动中歼灭,并分割东北和华北国民党两大战略集团。

这一战略方针的确立,有一个过程。

早在1948年2月7日,东北野战军的冬季攻势正在紧张进行之际,毛泽东就向林彪、罗荣桓等指出:“对我军战略利益来说,是以封闭蒋军在东北加以各个歼灭为有利。”希望他们阻止东北国民党军撤退。④10日,林彪致电毛泽东:“同意与亦认为将敌堵留在东北各个歼灭,并尽量吸引敌人出关增援。这对东北作战及对全局,皆更有利。今后一切作战行动,当以此为准。”还说:“只要吉林、长春敌人被我抓住和未歼灭前,沈阳的敌人是不会退的。”⑤4月18日,林、罗等致电毛泽东、中央军委,提出先打长春,吸引沈阳国民党军增援,以寻机歼灭。南下北宁路及入关作战,“大军到那些小地区,衣服、弹药、军费皆无法解决。”同时,“在我主力南下情况下,长春之敌必能乘虚撤至沈阳,打通锦沈线。”如果分兵,“以很多兵力(如三个纵队)入关,沿途仍不易求小仗打,遇大的战斗(又攻城又打援)则又吃不消。而留在东北的部队,既不能打大仗,又无小仗可打,陷于无用之地”⑥。总之,向南下作战不利。毛泽东同意了先打长春的意见,又指出:“我们同意你们先打长春的理由,是先打长春比较先打他处要有利,不是因为先打他处特别不利,或有不可克服之困难。”“只应当说在目前情况下先打长春比较有利,不应当强调南下作战之困难,以免你们自己及干部在精神上处于被动地位。”⑦5月下旬,东北野战军以两个纵队和七个独立师试打长春,在外围战斗中歼灭国民党部队五千余人。朱德看了参加这次作战的纵队指挥员的电报后写信给毛泽东,认为“长春还是可能打下的条件多”,主张用坑道爆破和集中炮火相结合的战法,强攻长春。⑧林彪等人却从这次作战中得出长春不好打,不能强攻的结论,建议改变硬攻长春的做法,以一部兵力长久围困,主力仍位于长春、四平之间休整,迫使沈阳国民党军增援,将其歼灭,后夺取长春,时间准备两个月至四个月,秋收后再南下。⑨7月中旬,东北局常委重新讨论了作战行动问题,20日上报中央军委:“大家均认为我部却以南下作战为好,不宜勉强和被动的攻长春。”“东北主力,待热河秋收后和东北夏季结束后,即是再等一个月,到八月中旬时,我军即以最大主力开始南下作战。”⑩22日,中央军委复电:“向南作战具有多种有利条件,我军愈向敌人后方前进,愈能使敌方孤悬在我侧后之据点被迫减弱或撤退。这个真理已被整个南线作战所证明,亦为你们的作战所证明。攻击长春既然没有把握,当然可以和应当停止这个计划,改为提早向南作战的计划。”(11)30日,军委又指出:“关于你们的作战计划,我们觉得你们应当首先考虑对锦州、唐山作战,只要有可能,就应攻取锦州、唐山,全部或大部歼灭范汉杰集团。”(12)同时,命令华北军区第一纵、第二纵、第六纵组成第三兵团,由杨成武、李井泉分任司令员、政治委员,向绥远出击,威胁傅作义的老巢;以华北军区第二兵团出击平古(北口)路和平张路,钳制傅作义集团,使其不能调兵增援东北。

林彪同意南下作战,又有顾虑。从8月8日和11日他两次致中央军委的电报中,可以看出他的顾虑主要有两个:一是南面敌情严重,认为打北宁线,可能陷入卫立煌、傅作义两大集团夹击的不利态势。为避免两面夹击,他提出华北杨成武第三兵团应先向绥远行动,将傅作义主力西调,以减轻东北野战军的压力,“东北主力行动时间,须视杨成武部行动的迟早才能确定。”二是主力南下,远离后方,部队的被服、弹药,尤其是粮食难以解决,加之当年洪水将桥梁、道路冲毁,修复需要时间,因此部队的出动日期不能具体肯定。(13)对东北野战军首长不能迅速定下主力南下北宁线的决心,中央军委提出了严厉批评:“关于你们大军南下必须先期准备粮食一事,两个月前亦已指示你们努力准备。两个月以来,你们是否执行了我们这一指示一字不提。现据来电则似乎此项准备工作过去两月全未进行,以致现在军队无粮不能前进。而你们所以不能决定出动日期的原因,最近数日你们一连几次来电,均放在敌情上面,并且又均放在杨成武是否能提早出动上面。”“对于你们自己,则敌情、粮食、雨具样样必须顾虑周到,对于杨成武则似乎一切皆不成问题。试问你们出动遥遥无期,而令该部孤军早出,傅作义东面顾虑甚少,使用大力援绥,将杨成武赶走,又回到东边,来对付杨、罗及你们,如像今年四月那样,对于战局有何利益?”(14)8月24日,林、罗等致电军委,表示“我部大约可于本月底或九月初出动,在9月6日前后,即可在北宁线各城打响。”9月3日,又向军委报告了作战计划,进一步确定了南下作战的决心。(15)7日,中央军委明确指示东北野战军,必须“在九、十两月或再多一点时间内歼灭锦州至唐山一线之敌,并攻克锦州、榆关、唐山诸点。”为此,“你们现在就应该准备使用主力于该线,而置长春、沈阳两敌于不顾,并准备在打锦州时歼灭可能由长、沈援锦之敌。”“如果在你们进行锦榆唐战役期间,长、沈之敌倾巢援锦,则你们便可以不离开锦榆唐线连续大举歼灭援敌,争取将卫立煌全军就地歼灭。这是最理想的情况。于此,你们应当注意:(一)确立攻占锦榆唐三点并全部控制该线的决心。(二)确立打你们前所未有的大歼灭战的决心,即在卫立煌全军来援的时候敢于同他作战。(三)为适应上述两项决心,重新考虑作战计划并筹办全军军需(粮食、弹药、新兵等)和处理俘虏事宜。”(16)东北野战军的作战方针彻底形成。

9月10日,东北野战军拟定了南下作战的具体部署:以第三、第四、第七、第八、第九、第十一等六个纵队和炮兵纵队主力、第二纵队的第五师、冀察热辽军区三个独立师、一个骑兵师、一个炮兵旅,分别围歼义县和北宁线锦州至唐山段各孤立据点的国民党军,尔后相机攻取锦州、锦西、山海关各点,切断东北国民党军与关内的联系;以第一、第二、第十等三个纵队于沈阳以西地区,以第五、第六等两个纵队于沈阳以北地区,阻止沈阳之敌向锦州或向长春增援,并随时准备参加攻打锦州之战和歼灭长春突围之敌;以第十二纵队和六个独立师、炮兵纵队一个团及内蒙古军区骑兵第二师等部,继续围困长春,阻止国民党军南逃。

在中共东北局的领导下,东北解放区军民进行了充分的战役准备工作。为适应大规模战役的需要,东北野战军开展了以大兵团、正规化、攻坚战为主要内容的军事大练兵运动和以“诉苦”、“三查”及“五整一查”为主要内容的新式整军运动。(17)为适应大兵团、正规化、攻坚战的需要,主力部队进行了整编,加强了以炮兵为重点的特种兵建设。各纵队都组建了炮兵团、汽车队,各师、团均增加了炮兵、工兵。东北野战军向各部发出政治动员令,阐明南下作战的战略意义。东北局、东北行政委员会及各省党政机关,对支前工作进行了周密的研究和部署,动员群众积极支援这次战役。东北野战军将原后勤司令部取消,分别组成前方后勤部和后方后勤部。前方后勤部专门领导兵站工作,后方后勤部专门负责对前线的供应、运输等工作。各级地方政府协助野战军后勤系统进行了战役物资集运的组织工作,迅速集中起40万斤粮食和大批军用物资。军工生产部门储备了大量武器弹药等军械物资。铁路职工、民工加紧修复通往前线的铁路、公路、桥梁。邮电职工迅速修复和架设通讯线路。民兵武装、青年、群众都动员起来了。

9月12日,东北野战军向北宁路中段国民党守军发起攻击,辽沈战役正式开始。

第二兵团司令员程子华率第十一纵队、冀察热辽军区三个独立师及炮兵旅,由建昌营等地奔袭昌黎至兴城一线的国民党军,到17日先后占领昌黎、北戴河,包围兴城、沙后所、绥中等地,吸引了锦西国民党第五十四军向南增援。

第四、第九纵队分别自台安、北镇地区出发,于9月16日渡过大凌河,插入锦州、义县之间,切断了锦、义联系。经过两天作战,第四纵队包围义县。

在北线的第三纵、第二纵第五师和炮兵纵队一部,于9月14日自西安(今辽源)、四平等地乘火车南下,在阜新下车后,徒步直奔义县,接替第四纵包围义县的任务,第四纵转而南进。第八纵自八面城出发,经彰武、北镇插锦州以北,在第九纵的配合下,攻占葛文碑、冒山屯等要地,歼灭国民党暂编第二十二师两个团大部。第七纵队于27日自四平地区南下,在第九纵一部的配合下,攻占高桥和西海口。第四纵第十二师进占塔山,切断了锦西、葫芦岛国民党军与锦州的联系。28日,炮兵纵队封锁了锦州飞机场,切断了国民党军的空运。冀察热辽军区三个独立师攻占绥中。29日,第四纵队攻克兴城。

在冀察热辽军区三个独立师围攻绥中、第四纵围攻兴城之际,东北野战军制定了先打锦州后打锦西的计划。29日,中央军委同意这一计划,强调必须将作战重心放在义县、锦州、锦西三点上面,尤其是锦州一点。

30日,林彪下书锦州国民党守军第六兵团司令官卢浚泉,劝其停止抵抗,避免无谓伤亡。卢拒不接受。于是,东北野战军决定立即攻取义县,尔后攻取锦州。第三纵队司令员韩先楚指挥第三纵、第二纵第五师和炮兵纵队主力,于10月1日攻克义县。在战斗中,炮兵司令员朱瑞触雷牺牲。

东北野战军向北宁路展开攻击后,范汉杰频频向南京蒋介石告急。蒋严令卫立煌由沈阳派兵增援锦州,还派参谋总长顾祝同赴沈阳督战。9月27日,卫立煌开始由沈阳向锦州空运第四十九军,但仅运去两个多团,就因锦州机场被东北野战军炮兵纵队封锁而中止。顾祝同在沈期间,一再召集东北将领会议,要卫立煌出兵沿沈锦路前进解锦州之围。卫坚决反对,认为出兵辽西必遭全军覆没。顾祝同回到南京,向蒋介石汇报,蒋勃然大怒,于9月30日飞往北平亲自指挥。蒋与华北“剿总”总司令傅作义商讨,拟调华北第六十二军三个师、第九十二军一个师、独立第九十五师及驻守烟台的第三十九军二个师增援东北,由海运向葫芦岛集中,连同锦西、葫芦岛原有的四个师,组成“东进兵团”,由华北第十七兵团司令官侯镜如到葫芦岛统一指挥。在侯未到前,由原驻葫芦岛的第五十四军军长阙汉骞指挥。

10月2日,蒋介石由北平飞抵沈阳,召集军长以上人员的军事会议,决定将沈阳地区的部队编为防守兵团和攻击兵团。第八兵团司令周福成为防守兵团司令,指挥第八兵团(辖第五十三军)和东北“剿总”直属部队,守卫沈阳;第九兵团司令廖耀湘为攻击兵团(也称西进兵团)司令,指挥新一军、新六军、新三军、第四十九军、第七十一军及三个骑兵旅,出兵辽西,先向彰武、新立屯出击,截断东北野战军后方补给线,然后经阜新趋义县,协同东进兵团夹击东野,以解锦州之围;长春郑洞国第一兵团则伺机向沈阳突围。

由于战场情况瞬息万变,指挥机关不应远离战场,林彪于9月30日决定将指挥部迁到前线。10月2日,向南行进至郑家屯(今吉林省双辽县)。林彪得知华北“剿总”所属独立第九十五师和位于绥中、秦皇岛地区的新五军将增兵葫芦岛,判断葫芦岛的国民党部队将大举增援锦州。锦西、锦州相距仅约五十公里,又无险可守,阻援部队不一定能抵住援敌,因此攻打锦州的决心发生动摇。当日晚10时,他以林、罗、刘三人的名义向中央军委发电,提出两个作战方案:一是锦州如能迅速攻下,则仍以攻锦州为好,省得部队往返拖延时间;二是目前如攻长春,则较6月间准备攻长春时的把握大为增加,但须延迟半月至二十天时间,请军委对这两个方案同时予以考虑和指示。林签发这一电报后,攻锦部队仍按原部署继续向锦州推进,他所乘的南下列车继续前开。3日晨,罗荣桓、刘亚楼建议林彪仍然执行攻打锦州的决定。林彪叫秘书告诉机要处,追回昨晚那份电报,但电报已在凌晨4时发出去了。林、罗、刘三人重新给军委发电,阐明仍攻锦州。这份电文抄送到军委负责人那里已是4日凌晨1时半。在此之前,军委于3日下午5时和7时接连发来两封由毛泽东拟稿的电报,批评回师打长春的想法,令林、罗等:“应利用长春之敌尚未出动,沈阳之敌不敢单独援锦的目前紧要时机,集中主力,迅速打下锦州。”“你们完全不应该动摇既定方针,丢了锦州,不打长春。”“只要打下锦州,你们就有了战役上的主动权,而打下长春并不能帮助你们取得主动,反而将增加你们下一步的困难。”(18)毛泽东收到了林、罗、刘重新表示攻锦决心的电报后,表示甚好甚慰,指出:“你们这样做,方才算是把作战重点放在锦州、锦西方面,纠正了过去长时间内南北平分兵力没有重点的错误(回头打长春那更是绝大的错误想法,因为你们很快就放弃了此项想法,故在事实上未发生影响)。”要求东北野战军按照既定部署,“大胆放手和坚持地实施,争取首先攻克锦州,然后再攻锦西。”(19)

10月4日,林彪率前方指挥所到达阜新,因南面铁路没有修通,换乘汽车继续向锦州附近前进。5日,到达锦州西北,距锦州三十余里的牤牛屯。根据锦州国民党军防御部署和锦州地势,拟定了总攻锦州和打援的具体作战方案:以第二、第三纵及第十七师、炮纵主力附坦克十五辆,由城北向南担任主要突击;以第七、第九纵附炮纵一部由南向北,第八纵由东向西担任辅助突击。阻援部队,由第二兵团司令员程子华指挥,以第四、第十一纵及冀察热辽军区两个独立师阻击葫芦岛和锦西方向的援敌;以独立第八师在山海关地区佯动,牵制关内国民党部队;以第五、第六、第一纵第三师、内蒙古军区骑一师和辽南独立第二师,位于新民以西和以北地区,堵击由沈阳出援的廖耀湘西进兵团;以第一纵位于锦州和塔山之间的高桥,作为战役总预备队,既可北攻锦州,也可南援塔山。

10月9日,东北野战军攻城部队开始向锦州城郊各据点和工事进攻。到13日,北突击集团攻占了城西北的合成燃料厂,城北的配水池、亮马山、黑山团管区等据点;南突击集团攻占了炮台山、罕王殿南山、老爷庙东山;东突击部队攻占了小紫荆山、百官屯、北大营,逼近东关。至此,完全控制了锦州外围有利地形。14日10时,向锦州城发起总攻。主攻部队在炮兵、坦克的支援下,迅速突破城防。北突击集团第二纵沿惠安街、良安街楔人市区,第三纵在省公署东侧突人市区,第六纵第十七师于第三纵右侧的康德街、大同街突人市区;南突击集团第七、第九纵同时突破,以中央大街为分界线,进入巷战;东突击第八纵也突破防线。整个攻坚战共打了31个小时,全歼东北“剿总”锦州指挥所、冀热辽边区司令部、第六兵团司令部、第九十三军军部及所属师团、新八军军部及所属师团,共计12万余人,生俘东北“剿总”副总司令范汉杰、第六兵团司令卢浚泉、辽西行署主任贺奎等将级军官36人。

在攻打锦州的同时,东北野战军阻援部队对国民党东进兵团进行了塔山阻击战。塔山堡是辽东湾上一个百十户的村庄,位于锦州与锦西之间,是锦西、葫芦岛国民党军向锦州增援的必经孔道。阻援部队以此为防线,对国民党增援部队严阵以待。10月10日,不待蒋介石从关内调运的部队全部到达锦、葫地区,阙汉骞就指挥东进兵团向驻守塔山的东北野战军阻援部队发起攻击。当天下午,国民党总统府战地督察组组长、华北督战主任罗奇,率独立第九十五师从塘沽海运抵达葫芦岛。11日,第十七兵团司令侯镜如率第九十二军第二十一师也经海运到达葫芦岛。 自此,葫芦岛所有国民党军统归侯指挥。侯以新到的独立第九十五师担任主攻,企图一举夺取塔山。东北野战军第二兵团司令员程子华指挥第四、第十一纵等部,以坚守和反冲击相结合的战法,奋战六昼夜,歼灭国民党军六千余人。塔山阻击战的成功,为东北野战军主力攻克锦州赢得了宝贵时间。

由沈阳出援的廖耀湘西进兵团于10月8日开始由新民和辽中分路西进。东北野战军第五、第六纵在彰武东南地区,采取运动防御,诱引廖耀湘部向西北、北推进。又以第十纵和第一纵第三师在新立屯以东地区,阻止其向锦州增援。13至15日,廖部进占彰武及新立屯以东一线后,因惧怕被歼,不敢继续前进,没有达到救援锦州的目的。

就在锦州即将失守之际,蒋介石又飞临沈阳。徐州“剿总”副总司令杜聿明奉蒋之命,也到了沈阳。蒋介石令杜策动廖耀湘部西进,并严令郑洞国率长春守军突围。锦州失守,东北战局急转直下,长春守军对突围完全失去信心。10月17日,第六十军军长曾泽生率部二万六千余人起义,将其防地长春东半城移交东北野战军独立第六、第八师。防守西半城的新七军官兵也纷纷投降。19日,郑洞国率余部放下武器,长春和平解放。

至此,辽沈战役第一阶段结束,东北野战军共歼灭国民党军二十余万人,控制了战略要地锦州,彻底截断了卫立煌集团向关内撤退的陆上道路。

10月18日,蒋介石第三次飞抵沈阳,令卫立煌将第五十二军、第六军全部调归廖耀湘指挥,继续向锦州攻击前进,协同葫芦岛、锦西间已集中的部队,一举收复锦州。20日,蒋在北平召集傅作义、卫立煌和杜聿明开会,宣布任命杜聿明为东北“剿总”副总司令兼冀热辽边区司令官,驻在葫芦岛指挥,令廖耀湘部经黑山、大虎山向南,在锦西地区各部策应下,收复锦州,然后掩护沈阳国民党军经北宁路撤人关内。另以辽阳第五十二军占领营口,并在天津征集船只,以备廖耀湘部西进受阻时,改经营口会同沈阳守军从海上撤退。

东北野战军获悉廖耀湘兵团占领新立屯后继续南进,判断沈阳国民党军有可能经锦州实行总退却,就向中央军委建议采取诱敌深入的方针,在廖部进至黑山、大虎山地区时,予以各个歼灭。中央军委于10月19日同意这一作战计划,指出:“如果在长春事件之后,蒋介石、卫立煌仍不变更锦葫、沈阳两路向你们寻战的方针,那就是很有利的。在此种情形下,你们采取诱敌深入,大打歼灭战的方针,甚为正确。但同时仍须估计在长春敌人完全解决,我北面各纵及独立师主力南下之时,蒋、卫改变计划的可能。你们仍应考虑部署有力兵团于营口及其西北与东北地区,以免在蒋、卫采取从营口撤退时,你们措手不及。”“只要此着成功,敌无逃路,你们就在战略上胜利了。”(20)东北野战军于10月20日作了歼灭廖耀湘兵团的具体部署:以锦州地区的第二、第三、第七、第八、第九纵、第一纵主力、第六纵第十七师和炮兵纵队立即隐蔽地向新立屯、大虎山、黑山方向进发,从两侧迂回包围廖部;以第五纵、第六纵主力、第十一纵、第一纵第三师、内蒙古骑一师位于阜新东北、彰武东北及黑山、大虎山地区,迟滞廖部前进,待野战军主力赶到,合力围歼;以第四、第十一纵等部继续在塔山地区阻击锦西方面的国民党军,保障主力的作战安全;以第十二纵和五个独立师、内蒙古军区骑二师由长春地区进至铁岭、通江口地区,钳制沈阳地区的国民党部队;以独立第二师赶到营口,切断国民党军海上退路。如廖耀湘部先向营口撤退,东北野战军主力立即跟踪追击,争取在营口、牛庄之线将其歼灭。20日,林、罗、刘等签署了全歼东北国民党军的政治动员令。

廖耀湘兵团于10月21日开始由新立屯等地猛攻黑山、大虎山。东北野战军第十一纵等部经五天激战,守住了阵地,挡住了廖兵团的前进。廖耀湘被迫放弃重占锦州的计划,25日令主力转向盘山、营口方向撤退。其先头部队第四十九军、新三军第十四师等部刚跑到绕阳河边,就遭到辽南独立第二师的有力阻击。廖南逃营口的决心动摇,再度改变计划,向新民转进,企图撤回沈阳。卫立煌令原留置于辽中的新一军暂编第五十三师进占台安以东卡力马一线,在辽河上架桥,接应廖兵团回撤沈阳。26日,东北野战军主力部队相继进入辽西战场,将廖兵团合围在绕阳河以西、黑山至大虎山以东、无粮殿以南、魏家窝棚以北约120平方公里的地域内。第一、第二、第三、第十纵及第六纵第十七师和炮纵主力,由黑山正面自西向东突击;第七、第八、第九纵,由大虎山以南,自南向北突击;第五纵、第六纵第十六师和第十八师,跨北宁路,由二道境子、绕阳河从东向西突击。当天,第三纵歼灭廖兵团指挥所。廖本人逃到新六军军部,企图集结旧部,重整建制。但新六军军部、新一军军部、新三军军部及六个师部很快被第一纵等部歼灭。到28日,东北野战军全歼廖兵团五个军、十二个师(旅)及特种兵部队共十万余人,其中包括号称蒋介石“五大主力”的新一军主力和新六军全部,生俘兵团司令廖耀湘和军长李涛、白风武、郑庭芨等将级军官28人。至此,辽沈战役第二阶段结束。

廖耀湘兵团被歼后,蒋介石急令卫立煌到葫芦岛指挥。10月30日,卫立煌自沈阳飞抵葫芦岛。由第八兵团司令周福成统一指挥第五十三军两个师、整编第二○七师两个旅、新一军一个师及四个守备队、三个骑兵旅残部和一部分地方保安部队,约十四万人,继续加强沈阳防御,伺机经营口从海上逃跑。卫立煌于11月2日又飞至北平。10日,蒋介石下令“东北‘剿总’总司令卫立煌迟疑不决,坐失军机,致失重镇,着即撤职查办”(21)。

辽西会战之后,东北野战军各部于10月29日向东进击。第一纵协同第二纵攻下新民。第七、第八、第九纵越过辽河、太子河、浑河,相继占领辽阳、鞍山、海城与沈阳外围,第九纵首先逼近营口。第十二纵和第一兵团各独立师,29日攻占铁岭,随即进占沈阳东塔机场,30日攻取本溪, 31日攻克抚顺。11月1日拂晓,向沈阳市区发起总攻。第一、第二纵从沈阳以西、西北攻击,第十二纵由城南向北攻击,第一兵团各独立师由沈阳以东、以北攻击。各路部队很快突破了第一、第二道防线,奔向驻有国民党军的街巷。除了第二○七师、第五十九师稍作抵抗外,其余部队纷纷投降。第八兵团司令周福成及其卫队也放下了武器。2日,东北野战军占领沈阳,共歼灭国民党军13.4万人。

2日,第九纵和独立第二师一起发动对营口的攻击,分三路突入营口市区,歼灭国民党第五十二军第二师、第二十五师一个团、军部直辖人力输送团等共一万二千余人,营口解放。至此,辽沈战役结束。

锦西、葫芦岛的国民党部队在沈阳失守后,于11月9日由海上逃走,其中侯镜如率五个师回天津,另七个师逃往上海。10日,东北野战军占领锦西、葫芦岛, 自此东北全境解放。

在辽沈战役中,东北地区广大人民作出了重大贡献。据不完全统计,参加支前的民工达183万人,担架13.7万副,大车12.9万辆,抢修公路2 185公里,搭架桥梁383座。(22)

东北野战军经过52天的连续作战,以伤亡6.9万人的代价,歼灭了国民党东北“剿总”及所属4个兵团部、11个军部、33个整师及地方保安团队共47.2万人,缴获了东北国民党军大量的资材及武器装备。辽沈战役的胜利,加上当时其他战场上的胜利,使得国共军队的实力对比发生了根本变化。国民党军总兵力下降至290万人,由长期的优势转为劣势。中共军队总兵力增至300万人,由长期的劣势转为优势。毛泽东根据辽沈战役以后国共力量变化的新形势,于1948年11月14日发表了《中国军事形势的重大变化》一文,指出:“这样,就使我们原来预计的战争进程,大为缩短。原来预计,从1946年7月起,大约需要五年左右时间,便可能从根本上打倒国民党反动政府。现在看来,只需从现时起,再有一年左右的时间,就可能将国民党反动政府从根本上打倒了。”(23)

辽沈战役

解放战争时期,人民解放军在辽宁西部和沈阳、长春地区对国民党军的战略性决战,是解放战争具有决定意义的三大战役之一。战前,东北野战军总兵力已达103万人,其中野战军有12个步兵纵队、1个炮兵纵队、1个铁道纵队、15个独立师、3个骑兵师共54个师70万人,地方部队33万人。国民党军东北“剿总”总司令部卫立煌所部有4个兵团14个军44个师(旅),加上地方保安团队共约55万人。1948年9月12日发起战役,东北野战军出击北宁线。10月14日总攻锦州,至15日18时,激战31小时全歼守军10万余人,俘东北“剿总”副总司令兼锦州指挥所主任范汉杰以下近9万人;长春围困战历时5个月,至10月中旬共瓦解守军1.8万人,歼灭试图突围的守军4300余人,16日夜,守军60军军长曾泽生率部起义,19日,新编第7军军长李鸿率部投诚,长春和平解放。21日,东北“剿总”副总司令兼第1兵团司令官郑洞国率其兵团部放下武器;辽西会战至10月28日晨全歼敌“西进兵团”部及5个军部,12个师(旅)共10万余人,俘敌第9兵团司令官廖耀湘;11月2日攻占沈阳,歼敌13.4万人,俘8兵团司令周福成。此役至此结束。辽沈战役历时52天,歼灭东北“剿总”和所属4个兵团部、11个军部,36个师及地方保安团队共计47.2万余人。人民解放军伤亡6.9万余人。

054 辽沈战役

解放战争时期,战略决战阶段,三大战役的第一个战役。解放战争进入第三年时,国民党军在东北地区的总兵力为4个兵团14个军44个师,共48万余人,分别收缩在长春、沈阳、锦州三个孤立据点。中国共产党和毛泽东根据当时全国军事总形势,决定首先在东北同国民党军进行战略决战,并制定了主力南下北宁线(今京沈铁路),攻克锦州,把敌人封闭在东北,各个击破的战略方针。集中了12个纵队和1个炮兵纵队,连同各独立师共53个师,70余万人,于1948年9月12日发动辽沈战役。以6个纵队和1个炮兵纵队,1个坦克营围攻联结东北和华北的战略要地锦州; 另以两个纵队配置于锦州西南的塔山、高桥地区; 3个纵队配置于黑山、大虎山、彰武地区;分别阻击由锦西、葫芦岛方向和沈阳方向救援锦州之敌; 以1个纵队和7个独立师继续围困长春之敌。当东北野战军攻克义县,扫清锦州外围敌人时,蒋介石急调北宁线华北“剿总”的5个师和山东的两个师,连同原在锦西的4个师,共11个师,于10月10日起猛攻塔山,企图解锦州之围,但未能得逞。国民党第九兵团11个师和3个骑兵旅,于10月11日由沈阳驰援锦州,亦被阻于黑山、大虎山东北地区。10月14日,东北野战军对锦州市区发起攻击,经31小时激战,全歼守敌,俘东北“剿总”副总司令范汉杰,第六兵团司令卢浚泉以下10万余人。此时长春敌人部分起义,其余在郑洞国率领下全部投降。蒋介石企图夺回锦州,严令第九兵团继续向锦州前进。东北野战军攻占锦州后,立即回师,于10月26日,将第九兵团包围于黑山、大虎山地区,经两日激战,歼敌10万余人,并俘敌兵团司令廖耀湘。11月2日解放沈阳、营口,再歼敌14万9千余人。此役,除敌1万余人从营口上船逃跑外,共歼敌47万余人,解放了全东北,为平津和华北的解放奠定了基础。

辽沈战役Liaoshen zhanyi

1948年9月12日至11月2日进行的。解放战争进入第3年后,战略决战的条件已经成熟。中共中央政治局9月会议决定:“人民解放军第三年仍然全部在长江以北和华北、东北作战”。这时国民党在东北全区的总兵力为4个兵团、44个师,加上地方保安团队共约55万人;东北人民解放军有12个纵队,53个师,加上二线兵团和地方武装共约100万人。东北国民党军部署在长春、沈阳、锦州等几个城市,孤立分散。作战指导上,处于犹豫动摇,或撤或守,举棋不定。1948年秋,东北野战军遵照中共中央军委和毛泽东的指示,采取封闭国民党军在东北加以各个歼灭的方针,以主力南下北宁线,首先攻克锦州,争取将卫立煌集团就地歼灭。辽沈战役分三个阶段进行。第一阶段:攻克锦州,解放长春(9月12日至10月19日)。9月12日战役发起,东北人民解放军主力南下北宁线作战,先后占领昌黎、北戴河、绥中、兴城、义县,以及塔山、高桥等地,斩断了北宁线,将范汉杰集团分割包围在锦州、葫芦岛、山海关3个地区。10月14日,东北野战军主力对锦州发起总攻。15日晚,占领锦州,全歼守军10万余人,生俘范汉杰等人,封闭了国民党军从陆上撤回关内的通道。17日,长春国民党六十军军长曾泽生率部3个师2.6万人起义。19日,东北“剿总”副总司令郑洞国和新七军军长李鸿率部投诚,长春解放。第二阶段:会战辽西,围歼廖耀湘兵团(10月20日至28日)。锦州守军被歼后,蒋介石严令由沈阳驰援的廖耀湘兵团和锦西、葫芦岛之国民党军实行东西对进,企图夺回锦州,打开向关内通路。东北野战军迅即将国民党军包围在黑山、大虎山以东、绕阳河以西、无梁殿以南、台安以北的狭小地区。激战两天一夜,全歼廖耀湘兵团约10万余人,活捉廖耀湘。第三阶段:攻占沈阳,解放东北全境(10月29日至11月2日)。廖耀湘兵团被歼后,卫立煌见大势已去,将沈阳国民党军交由第8兵团司令周福成指挥,自己坐飞机南逃。东北人民解放军迅速攻占新民、辽阳、鞍山、海城等地。11月1日,向沈阳守敌发起总攻,周福成投降。2日,沈阳解放,全歼守军13万余人。同日,解放营口。辽沈战役结束。整个战役历时52天, 歼敌47万余人。东北人民解放军伤亡6.9万人。解放了东北全境。这一胜利, 使人民解放军获得了巩固的战略后方, 从根本上改变了国共双方总兵力的对比, 并为解放平津和华北准备了条件。

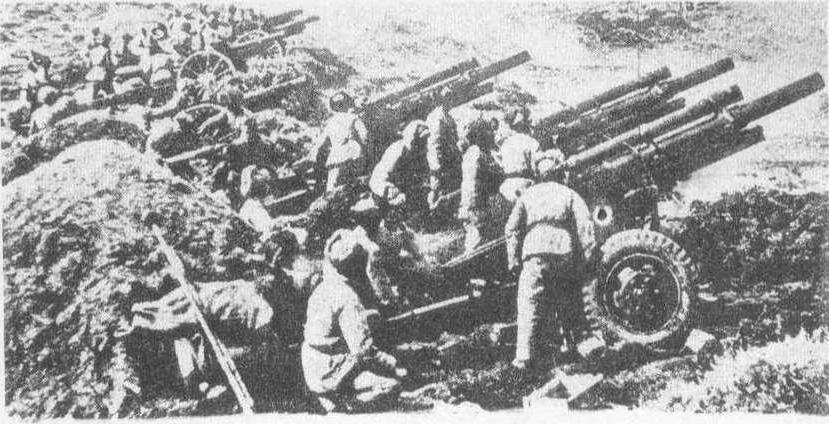

中国人民解放军的炮兵阵地

辽沈战役Liaoshen zhanyi

解放战争时期,中国人民解放军东北野战军在辽宁省西部和沈阳、长春地区,对国民党军进行的一次重大战役。战役前,国民党东北“剿总”卫立煌集团军共55万人(其中正规军48万人)分别收缩在长春、沈阳、锦州三个孤立地区。中共中央和毛泽东决定把战略决战方向首先放在东北战场,并制定了主力南下北宁线(今京沈线路)攻击锦州,封闭敌军,在东北加以各个歼灭的作战方针。东北野战军在林彪、罗荣桓指挥下,集中了12个纵队和一个炮兵纵队,17个独立师共70万余人,在广大人民支援下,发动了辽沈战役。整个战役分三个阶段:第一阶段从9月12日至10月19日,我军主力南下奔袭北宁线,于10月15日攻克锦州,歼敌10万人,俘虏东北“剿总”副总司令范汉杰。17日,长春守军第六十军军长曾泽生率部起义;19日,国民党东北“剿总”副总司令郑洞国和新七军军长李鸿率长春守敌7万多人全部投诚,长春解放。第二阶段,从10月20日至28日,我军于黑山、大虎山及其以东地区,全歼敌第九兵团10万余人,俘敌兵团司令廖耀湘。第三阶段,从10月29日至11月2日,我军主力向沈阳进军,11月2日解放了沈阳,歼敌13万余人。同日攻占营口,歼灭守敌1万余人,敌第52军军部及二十五师一部从海上逃走。辽沈战役历时52天,我军以6. 9万余人的伤亡歼敌4个兵团部、11个军部、33个整师零16个团(内一个军起义,一个兵团部并一个军投诚)共47万人,解放了东北全境。

辽沈战役

第三次国内革命战争时期有决定意义的三大战役的第一个战役。中国人民解放战争进入第三年后,战略决战的条件已经成熟。东北战局尤为有利。国民党在东北的总兵力48万余人,分别龟缩在长春、沈阳、锦州地区。东北野战军集中70余万人,在人民群众支援下,于1948年9月12日发起了辽沈战役。此役历时52天,共歼敌47万余人,解放了东北全境,加速了解放战争胜利的进程。

辽沈战役

解放战争中的三大战役之一。1948年9月12日至11月2日,林彪、罗荣桓领导的东北野战军在辽宁省西部和沈阳、长春地区对国民党军进行的一场巨大战役。毛泽东批评和纠正了林彪在攻锦打援问题上的犹豫之后,解放军首先攻占锦州,关闭东北大门,迫使长春守敌起义和投诚;接着在黑山、大虎山全歼沈阳西援之敌;最后解放沈阳和东北全境。辽沈战役共歼敌47万人。至此,连同全国其他战场的胜利,解放军不但在质量上,而且在数量上也转入了优势。

辽沈战役

解放战争时期,人民解放军在辽宁西部和沈阳、长春地区对国民党进行的战略性决战。是中国人民解放战争中具有决定意义的三大战役之一。1947年5月人民解放军转入战略进攻,东北野战军经过一年的作战,总兵力已达103万人,数量已占优势。整个形势表明,中国人民解放军同国民党军在东北战场上首先进行战略决战的条件已经成熟。东北野战军根据军委“对我军战略利益来说,是以封闭蒋军在东北加以各个歼灭为有利”的方针,决定发起辽沈战役。战役第一阶段:出击北宁线,攻克锦州,解放长春。9月12日发起战役。我军以6个纵队和1个炮兵纵队、1个坦克营围攻锦州;以2个纵队配置在塔山、高桥地区,3个纵队配置在黑山、大虎山、彰武地区,分别阻击由锦西、葫芦岛方向和沈阳方向救援之敌;以1个纵队和7个独立师围困长春之敌。当我军攻克义县,扫清锦州外围之敌时,蒋介石急调华北“剿总”5个师、山东2个师,会同锦西的4个师于10月10日猛攻塔山,未能突破我军阵地。10月11日, 由沈阳方向西援的11个师、3个骑兵旅亦被阻于黑山、大虎山。10月14日,总攻锦州市区,经31小时激战,全歼守军10万余人,俘范汉杰。长春守军第60军曾泽生迫于军事和政治压力率部起义。19日,郑洞国率部投诚。长春即告解放。战役第二阶段:辽西会战。锦州失守后,蒋介石令东、西两兵团夹击锦州,企图重占锦州。东北野战军决定暂不打锦西、葫芦岛,集中兵力在运动中求歼沈阳和锦州之间的“西进兵团”。10月20日,将“西进兵团”阻击于黑山、大虎山地区。该敌先是向营口方向撤退,遭受阻击后,又改撤沈阳。26日,被我军分割、包围。战至28日晨,全歼该敌10万余人,俘廖耀湘。战役第三阶段:攻占沈阳,解放全东北。辽西作战基本结束时,东北野战军以主力一部从四面围攻沈阳,另以一部直插营口。11月1日,对沈阳发起总攻,至2日,攻占全城。与此同时,营口市亦被我军攻占,除少数从海上逃走,大部被歼。此役至此结束。辽沈战役历时52天,歼灭东北“剿总”所部共计47.2万余人。解放了东北全境。连同全国其他战场的胜利,人民解放军长期数量上的劣势转为优势,加速了解放战争在全国的胜利进程。

辽沈战役

第三次国内革命战争时期,中国人民解放军东北野战军在辽宁西部和沈阳、长春地区对国民党军进行的一次大规模战役。解放战争进入第三年时,进行战略决战的条件已具备,东北战场形势尤为有利,国民党军在东北地区的总兵力48万余人,分别收缩在长春、沈阳、锦州3个孤立地区。中共中央和毛泽东决定首先在东北对国民党军进行战略决战。1948年9月12日至11月2日,东北野战军在林彪、罗荣桓指挥下,集中70余万兵力进行辽沈战役,首先攻克锦州,关闭东北大门,迫使长春守敌起义; 接着在黑山、大虎山全歼从沈阳西援之敌; 最后解放沈阳、营口。此役,除国民党军队1万余人从营口向海上逃跑外,共歼敌47万余人,解放了东北全境,并为解放平、津和整个华北打下了基础。

辽沈战役liao shen zhan yi

the Liaoxi-Shenyang Campaign (Sept.12-Nov.2,1948),the first of the three decisive campaigns of the War of Liberation

辽沈战役

Liaoxi-Shengyang Campaign(Sept—Nov.1948)

辽沈战役

Liaoxi-Shenyang Campaign(Sept.12to Nov. 2,1948)—first of the 3 decisive campaigns of the War of Liberation

辽沈战役

第三次国内革命战争时期林彪、罗荣桓领导的中国人民解放军东北野战军于1948年9月12日至11月2日,在辽宁西部和沈阳、长春地区对国民党军进行的一次规模巨大的战役,也是解放军与国民党军进行战略决战的第一个战役。解放战争进入第三年时,战略决战的时机已经成熟,东北战场形势尤为有利。国民党军在东北地区的总兵力有四个兵团十四个军四十四个师,共四十八万人,分别收缩在长春、沈阳、锦州三个孤立地区,人民解放军在东北地区有正规军七十万,地方军三十万,合计百万人,东北战场成为全国五大战场上兵力超过蒋军的唯一战场。中共中央和毛泽东决定首先在东北对国民党军进行战略决战,并制定了主力南下北宁线(今京沈路)攻克锦州,封闭蒋军于东北,“关门打狗”,各个歼灭的方针。东北野战军在接受了中共中央和毛泽东对林彪在攻锦打援问题上的犹豫态度的批评后,集中十二个纵队和一个炮兵纵队及各独立师,共五十三个师七十余万人,于1948年9月12日发起辽沈战役。10月14日,东北野战军对锦州市区发起攻击,经三十一小时激战,全歼守敌,俘东北“剿总”副总司令范汉杰、第九兵团司令卢浚泉以下十万余人,解放锦州,关闭东北大门,迫使长春守敌一部起义,余部在东北“剿总”副司令郑洞国率领下投降。东北野战军乘胜回师,在黑山、大虎山及其以东地区经两日一夜的激战,全歼沈阳西援之敌十万余人,最后解放沈阳和东北全境。这一战役共歼敌(内有一个军起义)四十七万人。战役的胜利,使人民解放军在总体数量上超过了国民党军,从而使五年胜利的预期大为缩短,并为解放北平(今北京)、天津和全华北准备了前提条件。

辽沈战役

1948年9月12日至11月2日,东北人民解放军在辽宁省西部和沈阳、长春地区对国民党政府军进行的一次战略进攻战役。历时52天,共歼敌47.2万余人。1948年以后,国民党军卫立煌集团共55万人,被人民解放军孤立在长春、沈阳、锦州三个地区。中共中央和毛泽东主席决定抓住战机,将战略决战首先放在东北战场,并制定了先攻锦州,把国民党军封闭在东北各个歼灭作战的方针。9月12日,解放军开始围攻锦州。在围困锦州长春的同时,攻克了绥中、兴城、义县,扫清了锦州外围。10月14日,对锦州发起总攻,经过31小时激战,全歼守敌,俘虏了东北 “剿总”副司令范汉杰及国民党军队官兵10万余人。与此同时,守备长春的第六十六军军长曾泽生17日率部起义。10月19日,国民党第一兵团司令郑洞国率余部投诚,长春解放。至此,东北野战军开始把重点放在准备围歼廖耀湘部队上。10月26日,解放军在20公里的大虎山以东区域开始了对廖部规模巨大的围攻。经过两日一夜的激战,全歼国民党军10万余人,廖耀湘被俘,从10月29日至11月2日,东北野战军全力对付沈阳守军。11月1日发动总攻,2日解放了沈阳、营口。在锦西、葫芦岛的东进兵团14万人,在东北 “剿总”副总司令杜聿明的率领下,从海上逃跑。至此,辽沈战役胜利结束。辽沈战役的胜利为人民解放军攻打华北、解放平津奠定了基础。

- 畦乐诗集是什么意思

- 畦户是什么意思

- 番是什么意思

- 番是什么意思

- 番是什么意思

- 番是什么意思

- 番上是什么意思

- 番人公学校是什么意思

- 番僧是什么意思

- 番兵是什么意思

- 番匠是什么意思

- 番单是什么意思

- 番响村杞黎服饰是什么意思

- 番响村杞黎装束是什么意思

- 番学堂是什么意思

- 番役是什么意思

- 番役是什么意思

- 番摊是什么意思

- 番曲是什么意思

- 番木瓜是什么意思

- 番木瓜是什么意思

- 番木瓜是什么意思

- 番木瓜是什么意思

- 番木瓜叶是什么意思

- 番木瓜叶是什么意思

- 番木瓜环斑病是什么意思

- 番木瓜环斑病毒外壳蛋白基因克隆与表达是什么意思

- 番木鳖酊(马钱子酊)是什么意思

- 番杏是什么意思

- 番杏是什么意思

- 番杏是什么意思

- 番杏是什么意思

- 番杏科是什么意思

- 番汉合时掌中珠是什么意思

- 番汉合时掌中珠是什么意思

- 番汉合时掌中珠是什么意思

- 番汉合时掌中珠是什么意思

- 番汉合时掌中珠是什么意思

- 番沙是什么意思

- 番泻叶是什么意思

- 番泻叶是什么意思

- 番泻叶是什么意思

- 番泻叶是什么意思

- 番泻叶是什么意思

- 番泻叶是什么意思

- 番泻叶 陈皮是什么意思

- 番泻叶(图95)是什么意思

- 番石榴是什么意思

- 番石榴叶是什么意思

- 番石榴叶是什么意思

- 番石榴叶是什么意思

- 番石榴干是什么意思

- 番石榴干是什么意思

- 番石榴干是什么意思

- 番石榴皮是什么意思

- 番石榴皮是什么意思

- 番石榴花溜三白是什么意思

- 番社学是什么意思

- 番社竹枝词是什么意思

- 番社采风图考是什么意思