边际效用biān jì xiào yòngмаржин льная(предéльная)полéзность

льная(предéльная)полéзность

边际效用marginal utility

又称界限效用。消费一种商品或劳务时,最后增加的一单位所具有的效用。西方经济学的边际效用学派认为,人们在消费一种商品时,每增加一个单位所增加的效用是递减的,最后增加的一个单位(边际单位)的效用最小,这就是边际效用。边际效用概念常被用来作为经济分析的工具。

边际效用

资产阶级庸俗经济学派的支柱理论之一。指个人或社会每取得一个单位的货币收入或支付每一单位货币增量所带来的效用。“效用”是一个主观度量单位,指个人的生理或心理满足程度。它的基本公式为:

边际效用Marginal Utility

是指消费者增加一单位的某种商品的消费所引起的总效用的增量。用TUx表示消费X商品所得到的总效用,ΔTUx表示增加消费X商品所得到的总效用增量,X为所消费的X商品量,ΔX为X商品增量。则X商品对于消费者边际效用是MUx=ΔTUx/ΔX或MUx=dTUx/dX,dTUx/dX是导数表示形式。在ΔX变动很小,以至于趋向于零的情况下,用dTUx/dX来表示边际效用更为精确。由于效用是一种心理现象,不存在客观的度量方法,因此不同人的边际效用是不可以比较的。在效用分析中,一般是假定边际效用递减,即消费者每增加一单位某种商品的消费所带来的边际效用是递减的。边际效用递减被作为一条定律应用于消费者行为与市场需求分析。由于边际效用递减,随消费者购买量的增加,消费者对于额外增加一单位商品的评价就越来越低。这时要想使消费者增加购买,就必须降低商品的价格。只有价格降低,需求量才能扩大。因此市场上向右下方倾斜的需求曲线可以用边际效用递减规律加以说明。边际效用递减规律还被用于解释无差异曲线凸向原点的特征和边际替代率递减的特征。

边际效用Marginal Utility

消费者在一定时间内增加一单位商品或服务消费所得到的效用量的增量。数学表达式为:MUX=ΔTUX/ΔQX。其中,MUX为边际效用,ΔTUX为总效用增(减)量,ΔQX为消费品增(减)量。

边际效用

在一定时间内消费者新增加一个单位商品(或服务)的消费所得到的效用的增加量。也就是消费者从新增加的一个单位的商品(或服务)中所得到的追加的满足。当人们消费越来越多的某一种商品时,他们从这种商品的新增单位的消费中得到的满足程度会从某一点开始减少,即随着消费者对某一种商品的消费数量的增加,该商品的边际效用会从某一点开始递减。所谓边际效用递减规律,即指随着人们在一定时间内对某一商品(或服务)消费数量的增加,从消费该商品(或服务)的单位增量中所获得的满足程度的增加量呈递减趋势。例如,人们在饥饿时需要靠吃饭来克服这种痛苦,而食物正是具有满足人们摆脱饥饿感的效用。假定人们通过吃馒头来摆脱饥饿感,那么他在吃第一个馒头时必有很大的满足;但随着所吃馒头数量的增加,馒头消费量的增加所带来的效用的增加量会越来越小,必然存在一点(如五个馒头),使得人们继续享用它所带来的不是满足而是痛苦。这时再继续吃下去,馒头给人们带来的就是愈益增加的痛苦,即馒头具有了负效用。总效用(又称“全部效用”)指消费者在一定时间内消费一定数量的某种商品(或服务)所获得的效用的总和。

边际效用Marginal Utility

在一定量消费品的增加过程中处于边缘上的那一单位的消费品的效用。边际效用论认为在增加消费时,边际效用是指从增加的消费量中得到增加的满足(有的场合是指减少的满足);在减少消费时,边际效用是指从减少的消费量中失去的满足(同样,有的场合是指增加的满足)。西方经济学认为,边际效用除可用来分析消费者行为外,还可用来解释商品的价值决定:边际效用大,该商品的价值量大;边际效用小,则商品的价值量小。

边际效用

是指某种物品的消费量每增加一单位所增加的消费者满足程度。

边际效用Marginal Utility

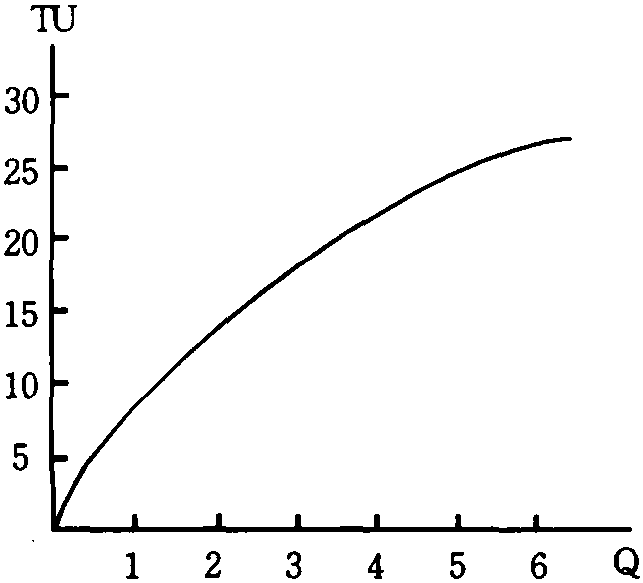

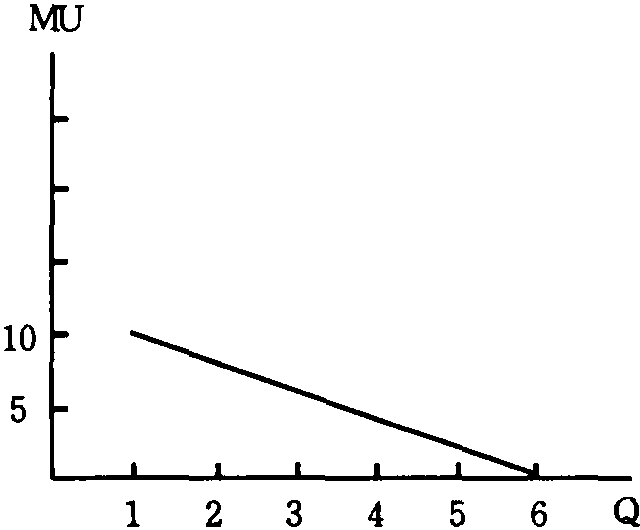

西方经济学家在分析消费问题和解释价值决定时常用的一个概念。它是指在一定时间内消费者增加一个单位商品或者劳务的消费所得到的增加的效用量或增加的满足,也就是每增加一个单位商品或劳务的消费所得到的总效用增量。西方经济学家认为,效用是商品或劳务存在于消费者心目中的满足欲望或需要的能力。它表示商品或劳务同消费者的愉快或痛苦之间的关系。换句话说,效用是消费者在消费商品或劳务时所感受到的满足程度。一种商品或劳务对消费者是否有效用,取决于消费者对这种商品或劳务是否有欲望以及这种商品和劳务是否有满足消费者欲望的能力。关于效用的理论,H·高森、杰文斯、门格尔和瓦尔拉斯等边际效用学派创始人提出,效用可以用基数衡量,即以1个、2个、3个等效用单位计量,这种基数效用理论,后由英国的马歇尔加以发展和系统化。用基数衡量的效用,分为总效用和边际效用两种。总效用 (total utility) 是指消费者在一定时间内消费一定数量的商品或劳务所得到的效用总量或满足总和。边际效用等于总效用的变化对商品消费量变化的比。即: 边际效用=总效用的改变量/商品消费量的改变量。如果用Mu表示边际效用,用△μ与△Q分别表示总效用和商品消费量的改变量,则Mu =△μ/△Q。消费者购买一个单位的商品或劳务时,感到获得了一定程度的满足或一定数量的效用; 他购买第二个单位的商品或劳务时,感到获得的满足或效用有所增加; 购买第三个单位时,满足或效用又有所增加; 等等。随着商品或劳务购买量的增加,总效用也增加。但是,每增加一个单位商品或劳务,消费者心理上会感到增加的满足或效用越来越小。即随着商品和劳务消费量的增加,总效用的递减的速度增加。也就是说,随着消费量的增加,边际效用递减。为了更形象、更具体地表述以上这些观点,西方经济学教科书中都列出效用表,并根据这一表格绘成曲线,以便让读者更直观地了解这一概念及其规律。在此,仅举一例加以说明。

消费者的效用表

| 某一商品的 消费量 | 总效用 | 边际效用 | 价格 (1元=2个效用单位) |

| 0 1 2 3 4 5 | 0 10 18 24 28 30 | 10 8 6 4 2 | 5 4 3 2 1 |

| 6 | 30 | 0 | 0 |

在表中,某一商品的消费量从0增加到1时,消费者感到获得的满足或效用为10个单位。这时总效用从0增加到10,总效用增量即边际效用为10。当消费量从1增加到2时,总效用从10增加到18,总效用增量即边际效用为8。以此类推。消费量达到5时,消费者的消费量达到饱和点。此后总效用不再增加,边际效用为0。这时,消费者被认为已经达到饱和点。在微观经济学中只研究消费者到达饱和点之前的情况。根据效用表中的消费量、总效用和边际效用的数字,可以绘出消费者的总效用曲线 (图1) 和边际效用曲线 (图2)。在图1中,纵轴Tu表示总效用,横轴Q表示消费量。总效用Tu随消费量增加而以递减的速度增加,达到消费饱和时,总效用不再增加,曲线为水平状。图2中纵轴Mu表示边际效用,横轴Q表示消费量。边际效用曲线随消费量的增加而递减。效用表和效用曲线都表示了边际效用递减的趋势。这一趋势就是所谓边际效用递减规律。边际效用递减规律指的是,消费者在一定时间内消费某一商品时,随着消费量的增加,该商品的边际效用或总效用增量趋于递减。基数效用论者断言,边际效用递减规律可以为内省法或心理实验所证实。从效用表和效用曲线可以看到边际效用和总效用之间存在着这样的关系: 边际效用为正时,总效用增加,边际效用为0时,总效用最大。西方经济学家除了运用边际效用概念分析消费者行为之外,还用这一概念解释商品价值的决定问题,认为商品的价值是由该商品对人们的边际效用决定的,边际效用大则商品的价值量大,边际效用小则商品的价值量小。这就是西方经济学中关于边际效用价值论的简要解释。

图1

图2

自从边际效用这一概念被提出后,它作为一种经济分析工具,在分析经济生活及市场经济的许多现象中有不可低估的作用。(1) 消费者在对不同的商品进行选择时,通常运用边际效用概念。例如,一个消费者在进入市场时,他手头的货币总是有限的。他面临着不同的商品。各种不同的商品的效用在消费者心目中形成先后次序和等级高低。消费者总是用手头的货币先购买对他来说边际效用最大的商品。比如说,假定这时他家中没有粮食,粮食对他来说,效用最大,他就会先买粮食,剩下的钱再买其他商品。(2) 消费者在对现期消费与未来消费进行选择时,通常需要运用边际效用概念。一般来说,消费者手头的货币总是有限的。如果现期消费多了,未来消费就会减少;反之,如果现期消费少了,未来消费就会增加。那么,消费者就会比较商品的现期的边际效用和未来的边际效用大小,进而把手头的货币作适当的分配,以便使自己得到尽可能大的边际效用。(3) 对一定的资源进行利用时,通常需要运用边际效用概念。例如,只有一单位水时,作为饮料的边际效用最大; 再增加一单位水时,可以考虑为洗脸、漱口用; 再增加一单位水时,可以考虑洗衣服用。对这个消费者来说,随着水的效用递减,水的用途也就逐渐推广。这种情况对于生产领域也是适用的。生产者在面临一定量的经济资源可供利用时,将根据边际效用的大小合理地配置该种经济资源于各种用途。(4) 在时间的分配上,通常也需要运用边际效用的概念。例如,晚上有业务时间3小时,如果某人认为这段时间用于学习效用最大,他将在晚上进修; 如果认为现在需要增加收入,他将加班加点工作; 如果他需要娱乐,那么他就会去看电视或进行别的娱乐活动。如果每天晚上都有3小时,他将如何支配?这时,他将运用边际效用概念,把业余时间作适当的安排。总之,边际效用这一概念是西方经济学中一个很重要的概念,这个概念以及在此概念基础之上所形成的一整套理论为现代西方经济学奠定了基础。

边际效用Marginal Utility

特定时期内一定物品或服务的增量所提供的总效用增量与这个商品增量的比例,即一定数量商品中最后一单位商品所提供的总效用增量。在效用函数为离散的情况下,某种物品的边际效用为:

〖参〗基数效用

边际替代率

边际效用Marginal Utility

参见“边际效用价值论” 。

边际效用marginal utility

经济学中的边际概念来源于数学中的增量概念。19世纪六七十年代,西方经济学开始了所谓的“边际革命”。杰文斯、瓦尔拉斯和门格尔各自独立地从增量概念出发引出边际概念,从而在效用这一主观测度标准上建立了边际主义,效用作为边际主义的基石实质上是个体的一种主观满足。而边际效用指的是每增加一单位物品的消费给消费者带来的满足程度的增加量。边际效用概念的引入,将西方经济学中的边际主义学派的理论建立在数学表达之上,从而具有了形式上的可信性与可操作性。

边际效用

marginal utility

边际效用marginal utility

指消费者消费每一单位商品量所得到的满足量。

- 吴慎机是什么意思

- 吴慎機是什么意思

- 吴慎铭是什么意思

- 吴慕墀是什么意思

- 吴慕姚是什么意思

- 吴慕尧是什么意思

- 吴慧娟是什么意思

- 吴慧山是什么意思

- 吴慧敏是什么意思

- 吴慧珠是什么意思

- 吴慰曾是什么意思

- 吴慶桐是什么意思

- 吴憲是什么意思

- 吴懋是什么意思

- 吴懋先是什么意思

- 吴懋清是什么意思

- 吴懋瓒是什么意思

- 吴懋祚是什么意思

- 吴懋谦是什么意思

- 吴懋鼎是什么意思

- 吴懿是什么意思

- 吴戈是什么意思

- 吴成是什么意思

- 吴成佐是什么意思

- 吴成器是什么意思

- 吴成平是什么意思

- 吴成彩是什么意思

- 吴成德是什么意思

- 吴成柱是什么意思

- 吴成栋是什么意思

- 吴成生是什么意思

- 吴成礼是什么意思

- 吴成章是什么意思

- 吴成襄是什么意思

- 吴房是什么意思

- 吴扆晋是什么意思

- 吴才老是什么意思

- 吴扎拉是什么意思

- 吴托园是什么意思

- 吴执中是什么意思

- 吴扬善是什么意思

- 吴承仕是什么意思

- 吴承伯是什么意思

- 吴承侃是什么意思

- 吴承先是什么意思

- 吴承兰是什么意思

- 吴承康是什么意思

- 吴承廉是什么意思

- 吴承德是什么意思

- 吴承德(1)是什么意思

- 吴承德(2)是什么意思

- 吴承恩是什么意思

- 吴承恩《美猴王》原文注释及赏析是什么意思

- 吴承恩上云台是什么意思

- 吴承恩与 《西游记》是什么意思

- 吴承恩与《西游记》是什么意思

- 吴承恩与花果山是什么意思

- 吴承恩年谱是什么意思

- 吴承恩故居是什么意思

- 吴承恩的传说是什么意思