亦稱“鹿腸”、“鹿首”、“馬草”、“澤敗”、“鹿醬”、“苦菜”、“苦蘵”。敗醬科植物白花敗醬、黄花敗醬及其近緣植物的乾燥帶根全草。以其根有陳腐的豆醬味,故稱。根莖圓柱形,向一側彎曲,暗棕色或紫棕色。質輕,氣特異。主治産後腰腿痛,肝炎,痢疾,不寐。始載於秦漢典籍。《神農本草經·中經·敗醬》:“一名鹿腸。”南朝梁·陶弘景《名醫别録·中品·敗醬》:“一名鹿首,一名馬草,一名澤敗。”唐·甄權《藥性論·草木類·鹿醬》:“敗醬是也。”明·李時珍《本草綱目·草五·敗醬》:“味微苦而有陳醬氣,故又名苦菜……亦名苦蘵。”

败酱dahurian patrinia

Patrinia scabiosaefoliaFisch.,又称黄花败酱、黄花龙芽。败酱科,败酱属。多年生草本。分布几遍全中国;朝鲜半岛、俄罗斯、日本亦有。喜稍湿环境,生于山坡草丛中。植物体具有地下茎,地上茎的下部有脱落性倒生粗毛,上部近无毛或有一排粗毛。单叶,对生,叶片卵形或长卵形,不裂或4~7深裂,先端钝状,叶缘有粗齿,两面疏被粗毛。伞房状聚伞花序,顶生;花小,黄色,两性;花萼不明显;花冠筒短,顶端5裂;雄蕊4枚;子房下位。瘦果。本草栽培时,以较肥沃的砂质壤土为宜。种子繁殖,春季播种,秋季采挖。全草入药能清热解毒、消肿排脓、祛痰止痛。

败酱

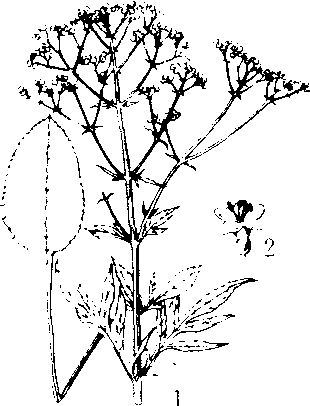

1. 植株 2. 花

败酱bài jiàng

《本草纲目》草部第16卷败酱(21)。药名。

【基原】为败酱科植物白花败酱、黄花败酱或其近缘植物的带根全草。

【别名】鹿肠(《本经》),鹿首、马草、泽败(《别录》),鹿酱(《药性论》),酸益(《日华子本草》),苦菜、苦![]() (《本草纲目》),野苦菜(《植物名实图考》),苦猪菜(《江西中药》),苦斋公(《四川中药志》),豆豉草、豆渣草(《重庆草药》),白苦爹、苦苴(《闽东本草》)。

(《本草纲目》),野苦菜(《植物名实图考》),苦猪菜(《江西中药》),苦斋公(《四川中药志》),豆豉草、豆渣草(《重庆草药》),白苦爹、苦苴(《闽东本草》)。

【性味】苦,平。

❶《本经》:“味苦,平。”

❷《别录》:“咸,微寒,无毒。”

❸《药性论》:“味辛苦,微寒。”

❹《本草纲目》:“微苦带甘。”

【归经】入肝、胃、大肠经。

❶《汤液本草》:“入足少阴、手厥阴经。”

❷《本草纲目》:“手足阳明、厥阴。”

【功用主治】清热解毒,排脓破瘀。治肠痈,下痢,赤白带下,产后瘀滞腹痛,目赤肿痛,痈肿疥癣。

❶《本经》:“主暴热火疮、赤气,疥瘙疽痔,马鞍热气。”

❷《别录》:“除痈肿,浮肿,结热,风痹不足,产后疾痛。”

❸《药性论》:“治毒风顽痹,主破多年瘀血,能化脓为水。及产后诸病。止腹痛余疹、烦渴。”

❹《日华子本草》:“治赤眼,障膜,胬肉,聤耳,血气心腹痛,破癥结,产前后诸疾,催生、落胞、血运,排脓、补瘘,鼻洪吐血中,赤白带下,疮痍疥癣,丹毒。”

❺《现代实用中药》:“治肠炎下痢。”

【用法用量】内服:煎汤,三至五钱(鲜者二至四两)。外用:捣敷。

【宜忌】《本草汇言》:“久病胃虚脾弱,泄泻不食之症,一切虚寒下脱之疾,咸忌之。”

【成分】黄花败酱中含有挥发油8%,生物碱,鞣质。油中以败酱烯与异败酱烯含量较高,并含黄花败酱皂苷(Patrinoside)等。

【药理】

❶抗菌:败酱浸剂在体外对金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、类白喉杆菌有轻度抑制作用。本品对福氏痢疾杆菌、宋氏痢疾杆菌、伤寒杆菌、大肠杆菌、绿脓杆菌等,也有抑制作用。

❷保肝利胆:败酱有明显促进肝细胞再生,防止肝细胞变性和坏死的作用。全草还有降麝香草酚絮状脑磷脂胆固醇絮状值和降低谷丙转氨酶的作用,有抗肝炎病毒,使肝炎病灶消退,使毛细胆管疏通作用。

❸抗肿瘤:本品有抑制S180瘤株生长和发育作用,对人体子宫颈癌培养珠系JTC-26有抑制作用,抑制率在90%以上。败酱草根热水提取液500mg/ml对人体子宫颈癌细胞的抑制率为100%。

❹镇静:黄花败酱乙醇浸膏或挥发油口服对小鼠有明显的镇静作用,所含皂苷为其有效成分。根茎及根的镇静作用较显著,且较缬草力强,是新发现的一种镇静中草药。

- 嘉闻盖时是什么意思

- 嘉阳社区是什么意思

- 嘉陵是什么意思

- 嘉陵—本田jh70型摩托车维修手册是什么意思

- 嘉陵山色是什么意思

- 嘉陵峡砚是什么意思

- 嘉陵江是什么意思

- 嘉陵江“小三峡”是什么意思

- 嘉陵江上是什么意思

- 嘉陵江上忆家 - 清·王士禛是什么意思

- 嘉陵江上游阶地是什么意思

- 嘉陵江中下游地区水土保持重点治理是什么意思

- 嘉陵江九号桥是什么意思

- 嘉陵江八号桥是什么意思

- 嘉陵江公路大桥是什么意思

- 嘉陵江小三峡是什么意思

- 嘉陵江志是什么意思

- 嘉陵江战役是什么意思

- 嘉陵江桥梁是什么意思

- 嘉陵江洪水是什么意思

- 嘉陵江源头风景区是什么意思

- 嘉陵江砂金矿床是什么意思

- 嘉陵江航道是什么意思

- 嘉陵江防洪是什么意思

- 嘉陵道是什么意思

- 嘉陵道中学是什么意思

- 嘉陵道住宅小区是什么意思

- 嘉陵道派出所是什么意思

- 嘉陵道街道办事处是什么意思

- 嘉隆两朝闻见纪是什么意思

- 嘉隆法典是什么意思

- 嘉隆疏抄是什么意思

- 嘉雅·格桑欧珠是什么意思

- 嘉雅活佛是什么意思

- 嘉青鸟之辰,迎火龙之始。是什么意思

- 嘉靖是什么意思

- 嘉靖东南平倭通录是什么意思

- 嘉靖以来注略是什么意思

- 嘉靖以来首辅传是什么意思

- 嘉靖倭乱备钞是什么意思

- 嘉靖八子是什么意思

- 嘉靖八才子是什么意思

- 嘉靖初童谣是什么意思

- 嘉靖堂是什么意思

- 嘉靖山东通志是什么意思

- 嘉靖广西通志是什么意思

- 嘉靖惟扬志是什么意思

- 嘉靖)武康县志是什么意思

- 嘉靖汉中府志是什么意思

- 嘉靖河州志是什么意思

- 嘉靖牙尺是什么意思

- 嘉靖皇帝朱厚熜是什么意思

- 嘉靖端硯 明 北京榮寳齋藏_名典輔文是什么意思

- 嘉靖耀州志是什么意思

- 嘉靖腊尔山苗民起义是什么意思

- 嘉靖莱芜县志是什么意思

- 嘉靖议礼案是什么意思

- 嘉靖说是什么意思

- 嘉靖通宝是什么意思

- 嘉靖通寳是什么意思