财政政策cái zhèng zhèng cèфин нсовая пол

нсовая пол тика

тика

财政政策Fiscal Policy

政府为实现一定经济目标而对财政收入与支出进行管理的办法。财政政策主要由联邦政府负责制定,但各省政府也起一定作用。20世纪30年代以前,加拿大许多经济学家认为经济具有自我调节的功能,政府只需每年平衡预算即可。经济大萧条使人们无法对此继续保持乐观,政府开始重视财政政策。50年代,政府成功地保持了低失业率和价格稳定。60年代,财政政策和货币政策结合使用,但通过财政政策控制经济并非易事。70年代以来,经济发展缓慢,失业率升高,通货膨胀严重,财政赤字增加,国际收支难以平衡。到80年代,情况更趋恶化,人们对财政政策对经济的控制作用产生怀疑。近年来的事实表明,财政政策或将其与货币政策相结合并不能使加拿大经济持续稳定发展,人们对政策管理经济的能力失去信心。虽然政府能控制总需求,但仍需进一步努力,以期达到控制产量、收入、失业率和物价的目的。

财政政策

国家根据一定时期的政治、经济、社会发展的任务而规定的财政工作的指导原则。如1998年中国政府为应付亚洲金融危机和解决国内需求不足的问题采取了组合政策目标:向商业银行增发1000亿元国债,专项用于基础设施建设投资;发行2700亿元特种国债,用于补充国有独资银行资本金;调整支出结构,增加180亿元支出,专门用于下岗职工基本生活费保障和离退休人员养老金按时足额发放及抗洪救灾等;增加中西部地区的投资比重;提高部分商品的出口退税率等政策。2002年中国发行长期建设国债1500亿元,带动经济增长2个百分点。

财政政策

财政政策是一国政府在一定时期内,为了实现宏观经济的稳定增长,综合运用各种财政调节手段,对一定的经济总量和结构进行调节的一种经济政策。其内容十分丰富,主要包括总量调节政策、结构调节政策和利益调节政策三个方面。财政的总量调节政策就是国家为了调节社会总供给与总需求平衡而规定的调整财政收支总量关系的基本方针和措施。它又包括财政收入总量政策和财政支出总量政策两个方面。财政收入总量政策是通过对财政收入总量进行调节而影响社会总供求关系的基本措施。对财政收入总量的调节,集中体现在税种的增减、税率的升降上。它对社会总需求的影响是通过改变企业用于消费支出的收入和企业投资成本间接实现的。同样,它对社会总供给的影响也是比较间接和复杂的。财政支出总量政策是通过对财政支出总量进行调节而影响社会总供求关系的基本措施。一般来说,财政支出总量的增加会很快地转变为社会购买力,直接形成社会总需求的重要组成部分。同时,由于财政支出形成的社会需求能带动社会总供给,而且财政支出中的投资部分会直接形成供给,成为社会总供给的重要组成部分。因此,财政支出对社会总需求和总供给都会带来影响。财政的结构调节政策是指国家为调节社会供给结构与需求结构的平衡而规定的调整财政收支结构的基本原则和措施。它又包括财政收支结构调节政策和财政支出结构调节政策两个方面。其调节对象主要有两个: 一是消费与投资的比例; 二是社会生产与再生产的比例。财政的利益调节政策是指国家为调节社会经济利益关系而规定的调节财政收支变动的基本原则和措施。它主要通过财政收支的变动来调节社会成员间的收入差距和各个经济单位的非劳动性收入。在社会成员的收入差距上,财政的利益调节政策主要是通过调整累进所得税和转移支付来实现的。而对非劳动性收入的调节,则主要是通过调整资源税、国有固定资产占有费和土地占用税来实现的。

从不发达国家的实践来看,30年代大危机之前,财政政策的目标较单一,主要就是要求经济增长,之后开始向多元化目标转化。就目前世界各国的情况看,财政政策目标已形成了一个体系,这个体系主要包括四大类: 经济稳定、经济发展、收入的公平分配、国家预算的基本收支平衡。我国在党的十一届三中全会以前,财政政策目标也是呈现出单一的要求经济增长。党的十一届三中全会后,根据我国的实际,我国今后较长一个时期内财政政策的目标应该是: 经济的适度增长、物价的相对稳定、收入的合理分配和资源的有效配置。

目前,从我国经济发展的情况来看,我国财政政策工具主要包括税收、公债、政府投资、财政补贴和国有预算等五个方面。从世界各国的财政政策工具使用的不同方式来看,主要有扩张性财政政策、紧缩性财政政策和中性财政政策三种类型。

所谓扩张性财政政策就是指政府通过财政分配活动来增加和刺激社会的总需求。最典型的方式就是通过财政赤字来扩大政府支出的规模。它主要通过两个措施来实现: 一是减税。减税的种类和方式不同,其扩张效应也不同。例如,结转税减少,其扩张效益就主要表现在供给方面;而个人所得税的减少,其扩张效应则主要表现在需求方面。二是扩大预算支出的规模。政府财政赤字越大,社会总需求也越大,因此我们经常把扩张性财政政策等同于赤字财政政策。

而紧缩性财政政策是指政府通过财政分配活动来减少或抑制社会总需求。其典型方式就是通过财政盈余来压缩政府支出的规模。紧缩性财政政策实施的主要手段是增税和减少财政支出。如果在增税的同时又增加了政府开支,那么用增税而增加的收入就会被增加的开支所抵销,这就很难有效地抑制社会总需求的膨胀。如果能在增税的同时减少政府开支,则就可能出现财政盈余,因此我们又常称之为盈余性财政政策。

中性财政政策是指政府通过财政分配活动对社会总需求的影响保持中性。在一般情况下,这种政策要求财政收支要保持平衡,所以它实质上是一种平衡的财政政策。它主要通过严格规定财政收支的预算规模,并使之在数量上保持基本一致来实现的。因此,只有在现实社会总供需矛盾不突出或需求略超过供给的时候使用平衡的财政政策,其效果才较明显。该政策目标的实现,就意味着政府所控制的国民收入恰好与相应的社会物资价值量对等,社会财力得到适度运用,社会总需求控制在社会总供给允许的限度时,社会总需求与社会总供给同步增长。

一般地,我们是根据总需求与总供给的不同对比状态,来选择使用财政政策。当总需求明显不足,经济资源未能充分利用、潜在的生产能力没有充分发挥时,一般应实行扩张性的财政政策,当然,赤字的规模不应过大; 当总需求明显超过总供给,并已发生通货膨胀的情况下,则应实行紧缩性财政政策,把过旺的需求压下来; 而当总需求与总供给大体平衡时,则选择中性的财政政策。由于经济运行经常处于非均衡状态,因此使用中性财政政策是较少的,较多的是使用扩张性和紧缩性的财政政策,而这两种财政政策的选用又大都是交替使用,很难同时兼用。同时,政府为了更好地实现财政政策目标,在运用财政政策时,需要合理搭配使用其他宏观经济政策,尤其是产业政策、货币政策等。

由于我国生产力水平还较低,经济运行中的主要矛盾常常表现为社会总需求大于社会总供给的矛盾。因此,在今后较长的一段时期里,我们原则上都应坚持实行紧缩性的财政政策。当然,在实行紧缩性财政的政策的同时,也要注意采取一些“松” 的调节措施,有重点地发展一些产业部门,如基础设施、基础工业和长线产品的生产等部门。

财政政策

财政政策是国家通过财政方针、制度、措施和手段来规范各种分配关系,为实现一定时期政治经济目标而服务的基本准则。财政政策是国家政策的一个组成部分,由国家制定,代表统治阶级利益,客观上受一定的社会生产力发展水平和相应的经济关系的制约。在阶级社会中,当一个社会处于上升时期,统治阶级往往能从本阶级的根本利益出发,寻求 “长治久安” 之道,采取某些比较适应社会生产方式的财政经济政策,如简政轻税、藏富于民、预算平衡等,在客观上有利于社会经济的发展。财政横征暴敛,诛求无已,必然使民生凋敝,社会动荡,甚至导致政权的崩溃。国家的财政政策,既包括为经济总目标服务的总政策,还包括根据不同需要作出的各类分政策,因而按不同的标准可划分为不同类别。如以收支活动及其对应关系划分,可划为财政收入政策、财政支出政策、财政平衡政策。分类标准主要有时间、调节对象、制定权限和施行范围等。财政政策目标是指财政政策所达到的目的或结果,往往是多元的。我国实行社会主义市场经济,财政政策目标是资源的优化配置、收入的再分配和经济的稳定增长。三个目标之间相互联系,相互依存,如果某一目标不能实现,必然会影响其他目标的实现。同时又相互矛盾,一种财政政策不可能使各个目标共同实现。财政政策目标的实现,必须依靠有限的财政手段,它有两大类: 一类是自动稳定器,如累进所得税和转移支付支出等,可自动发挥作用,缓减经济震荡的波动,从而实现稳定经济的目标。另一类是它动稳定器,如通过财政预算规模的变化、税收的增减、公债的发行与收回、财政支出的变化、折旧的规定等,它们需要人们根据不同情况相应采取,以达到预定的财政政策目标。财政政策既定目标的实现,还应与货币政策相配,根据不同时期国民经济发展状况及宏观调控的要求,采取 “松”、“紧” 搭配的配合方式,即 “膨胀性政策”(松) 与 “收缩性政策” (紧) 搭配组织的“双紧” 政策、“双松” 政策、“松紧” 搭配政策。我国社会主义财政政策,是为巩固社会主义生产方式,满足人民物质文化生活需要服务的,不同时期有不同的财政政策。经过长期实践证明,有些财政政策已达到既定目标,是行之有效的。如合理安排积累与消费的比例关系,财政收入占国民收入的比重及中央财政收入占财政收入的比重应合理,财政收支平衡、略有结余的政策等。有些财政政策则会随政治经济形势的变化而变化。

财政政策

财政政策,是国家依法确定的关于政府收入和支出水平决策,是为了促进就业水平提高,减轻经济的波动,防止通货膨胀,实现稳定经济增长而采取的财政行动方针和措施。财政政策是国家干预经济的主要政策之一,并借此来指导财政活动,处理各种财政关系。财政政策由税收政策、支出政策、预算政策等构成的一个完整的政策体系,它指导着并贯穿于政府经济管理活动的全过程。

财政政策Fiscal Policy

政府为了稳定经济,达到既定经济目标而对政府支出、税收和借债水平所进行的选择,即通过财政收入和支出的变动以影响宏观经济活动水平的经济政策。包括财政收入(主要是税收)政策和财政支出(主要是政府的公共工程支出、政府对商品和劳务的购买、对居民户的各种支付等)政策,具体运用是:萧条时期,减税或扩大政府财政支出,提高总需求水平;通货膨胀时期,增加税收或减少政府支出,降低总需求水平。财政政策是凯恩斯学派调节总需求、反危机措施的主要手段,是宏观经济政策的核心,现代西方经济学主张的国家干预经济的主要政策之一。自1929~1933年经济危机以来,西方国家日益寻求通过政府财政收支来影响经济过程,以促进充分就业和经济增长,保持物价稳定。目前,许多经济学家主张将财政政策和货币政策配合运用,以取得调节经济的更大成效。

财政政策

在一定社会制度下的国家政府为实现某一时期的经济目标所采取的各种财政措施和手段的总和。它主要包括以下几方面的含义:(1)必须具有明确的政策目标;(2)作为指导政府财政活动的基本准则(3)采取具体的措施、手段,通过财政收、支、管等活动去实施;(4)政策措施属于上层建筑,具有一定的主观因素,需要及时调整。其中以财政政策目标的选择为核心。选择财政政策目标因社会制度和经济发展水平不同而异。西方国家的财政政策目标,一般包含资源有效配置、经济稳定增长、充分就业以及所谓公平分配等等。我国的财政政策目标有:保持社会总供给与总需求的基本平衡、促进国民经济持续稳定协调的发展、加速社会主义现代化建设、提高人民物质和文化生活水平和公平负担等等。

财政政策Fiscal Policy

政府财政部门通过运用政府税收、政府购买和转移支付等财政手段来影响和调节国民经济运行的宏观经济政策,包括财政收入政策和财政支出政策两大类。政府通过财政政策调节国民经济运行的目的,主要是通过调整财政收入政策和支出政策来影响社会总需求水平,以克服经济衰退或通货膨胀、实现经济的稳定增长。政府的财政收入政策主要是税收政策; 政府的财政支出政策主要包括政府投资、政府购买和政府的转移支付等政策。具体财政政策的采取一般需视国民经济的运行状况而定: 当总需求小于总供给时,政府可以通过积极的财政政策来刺激总需求水平,如降低税率、增加政府购买和转移支付、甚至直接扩大政府的直接投资以弥补私人投资的不足等; 当总需求大于总供给时,经济中存在通货膨胀的压力,政府可以通过增加税收、减少财政支出等紧缩手段来遏制过热的经济。同货币政策相比,财政政策是更为直接有力的经济干预手段,历来备受人们的重视。凯恩斯主义经济学特别强调赤字财政政策在刺激总需求、实现充分就业均衡中的重要作用。当然,也存在不少批评性意见,如:(1) 在经济衰退期,人们未必会把政府减税或增加转移支付所给的钱用于消费或投资; (2)政府投资也许会产生“挤出效应”、替代私人投资的进行; (3)财政政策未必有充分的灵活性,如减税容易增税难、财政支出易增不易减等,它们都不仅仅是一个经济问题、会遭到选民和议会的反对。参见 “货币政策”条。

财政政策Fiscal Policy

国家制定的指导财政工作的行动准则。反映国家处理财政分配关系的原则。包括财政支出政策和财政收入政策。其实施是财政政策目标和财政政策手段的有机统一,财政政策目标指在一定时期内国家所期望实现的目的,是既定期间国家总经济目标的一部分内容;财政政策手段指为实现政策目标所采用的工具,包括国家预算、税收、财政补贴等。财政政策可按不同的标准分类。作为政府调节宏观经济运行的重要工具之一,可分为自动稳定政策和相机抉择政策、收支平衡政策和收支不平衡政策、长期财政政策和短期财政政策、扩张性财政政策和收缩性财政政策。

财政政策

国家为实现财政的各种功能而制定的一系列方针、措施、原则等的总称。一定时期内的财政政策,包括税收、财政支出、国家预算、国家债务等方面的政策,是国家为实现一定时期或更长时期的社会、经济发展目标服务的。参见“财政”。

财政政策

政府运用税收和政府支出以调节经济活动的总水平。如认为失业过度,就要减税。为此目的,可以变更所得税和消费支出税。对经济活动的全面影响取决于减税的多少和乘数。递增的政府支出,也会提高经济活动的水平,其数量相等于支出变化乘以乘数。有的经济学家论证,与现在的收入分配成正比例的税收和转移支付的变化,是调节总活动的恰当手段,只有在公共货物的需求有变动的情况下才应当改变政府的支出,运用财政政策来引起政府预算的变动,包括赤字的可能性。这种情况下运用政府的赤字财政是恰当的,但必须注意这种赤字财政的财政政策对政府和经济正常发展的冲击。

财政政策

有广义和狭义之分。广义财政政策被定义为 “政府依据客观经济规律制定的指导财政工作和处理财政关系的基本方针和基本准则”。根据这种观点,古代的量入为出、轻徭薄赋、藏富于民等都被归入财政政策范围。狭义的财政政策则源于市场经济中国家对社会经济干预的需要,是政府进行宏观经济管理的一种手段。现在经济学界多数是在后一种意义上谈财政政策。因此,财政政策是利用财政收支的制度性安排和随机调整税收、公共支出以及转移支付,以调节社会供求关系,合理配置资源并优化经济结构,同时缩小收入分配差距实现社会公平,进而达到社会安定、经济稳定高效增长和维护国家民族尊严等政治经济目标的手段。在中国,通过建立社会主义市场经济体制,财政政策也将主要通过增减税种,调整税率、公共支出和转移支付,以调节社会总需求与总供给的平衡关系,合理配置资源并优化经济结构,同时缩小收入分配差跑实现社会公平,进而达到社会安定和经济稳定高效增长的目标。

财政政策fiscal policy

有广义和狭义之分。广义财政政策被定义为“政府依据客观经济规律制定的指导财政工作和处理财政关系的基本方针和基本准则”。根据这种观点,古代的量入为出、轻徭薄赋、藏富于民等都被归入财政政策范围。狭义的财政政策则源于市场经济中国家对社会经济干预的需要,是政府进行宏观经济管理的一种手段。现在经济学界多数是在后一种意义上谈财政政策。 因此,财政政策是利用财政收支的制度性安排和随机调整税收、公共支出以及转移支付,以调节社会供求关系,合理配置资源并优化经济结构,同时缩小收入分配差距实现社会公平,进而达到社会安定、经济稳定高效增长和维护国家民族尊严等政治经济目标的手段。在中国,通过建立社会主义市场经济体制,财政政策也将主要通过增减税种,调整税率、公共支出和转移支付,以调节社会总需求与总供给的平衡关系,合理配置资源并优化经济结构,同时缩小收入分配差距实现社会公平,进而达到社会安定和经济稳定高效增长的目标。

财政政策caizheng zhengcefinancial policy

国家制定的关于财政工作的指导原则。国家宏观经济政策的重要组成部分。是国家调整经济利益、处理财政分配关系的准绳,是引导和调节国民经济运行的重要方式,也是维护和促进国防建设的重要手段。财政政策服从于国家宏观经济政策,它是以“社会稳定、经济发展、公平分配”等宏观经济目标为最终目标。财政政策的手段主要包括:国家预算、税收、财政投资、财政补贴、财政信用、折旧和公债等。

财政政策可细分为不同类别。一般有两种分类方式:

❶按照其内容可以划分为财政收入政策和财政支出政策。财政收入政策主要包括税收政策和国债政策;财政支出政策主要包括预算支出的总量政策和结构政策;

❷按其对总需求的影响程度可以划分为扩张性的财政政策、紧缩性财政政策和平衡性财政政策。扩张性财政政策是指通过财政分配活动来增加和刺激社会的总需求,主要方式是降低税率、增加转移支付和扩大政府支出,以此刺激总需求的增加,降低失业率;紧缩性财政政策是指通过财政分配活动来减少和抑制社会总需求,其主要方式是提高税率、减少转移支付、降低政府支出,以抑制总需求的增加,降低通货膨胀率。平衡的财政政策是指安排财政收支时保持财政收入和支出的基本平衡,对社会总需求的影响保持中性的一种政策。

财政政策在一定时期内保持相对的稳定性。然而,从一个较长时期来看,财政政策是不断变化的,随着生产力发展水平和生产关系的变化会不断地被进行调整。不同国家、同一国家不同社会形态或不同经济发展阶段的财政政策是不相同的。在资本主义发展的初期,资本主义国家大多奉行轻税和预算平衡的政策,以体现新兴资产阶级的利益,促进自由资本主义的发展。到了资本主义垄断阶段,财政政策主要目标是不预算平衡,而是服从于维持经济稳定,尤其是维持充分就业的需要。如果总需求不足,失业率上升,则采取降低税率,增加政府支出,扩大转移支付等方式,即使导致巨大的财政赤字也在所不惜;相反,如果需求过大,通货膨胀比较严重,则采取减少政府支出,缩小转移支出,提高税率的政策。

社会主义国家的财政政策是为了促进经济发展,最大限度地满足人民物质和文化生活的需要,保障国家安全。在中国,财政政策是处理国家、集体和劳动者个人关系,调动各方面积极性,促进国民经济持续、快速、健康发展的重要手段。中国财政政策的主要内容是:

❶通过财政分配,合理安排积累与消费的比例,兼顾经济建设、人民生活和国防建设;

❷坚持“量入为出、留有余地”的原则,财政收支基本平衡,特殊时期允许略有赤字,以保持社会的稳定和经济的发展;

❸坚持经济效益的原则,发挥财政调节国民经济结构、促进资源优化配置的作用;

❹保持与经济发展和国家政权基本相适应的财政收入水平,使财政收入占国民生产总值的比重和中央财政收入占全国财政收入的比重保持在适当的水平上。

财政政策

指国家制定的指导财政工作的方针、准则和措施的总称。是国家根据既定的经济目标,通过财政收入和支出的变动以影响社会经济活动水平的经济政策。其内涵包括政策主体、政策目标、政策工具或手段。财政政策贯穿于财政活动的全过程和全部领域,体现在收入、支出、预算安排、公债等方面,这些方面的财政政策措施的运用就构成了财政政策的一个完整的体系——税收政策、支出政策、预算政策、公债政策。按照财政政策在调控经济中所起的作用,一般可以把财政政策划分成几种类型: (1) 按财政政策目标在时间上的连续性划分,可分为长期性的财政政策和短期性的财政政策。短期性的财政政策是指经济稳定的财政政策,长期性的财政政策是指促进经济增长、资源有效配置和收入公平分配的财政政策。(2) 按财政政策作用的空间来划分,可分为微观财政政策和宏观财政政策。微观财政政策侧重于资源的配置和收入分配目标,在一定的税收和支出总量的前提下,通过税率、征税范围、财政支出结构的变化来影响需求和供给的结构,解决产业结构、经济效率及收入的分配问题。宏观的财政政策侧重于对经济的总量调控,通过税收、支出等政策工具的变化,影响需求和供给的总量,以达到经济的稳定和增长。在宏观财政政策中,根据财政政策所要调控的方向又可分为总需求管理的财政政策和刺激供给增长为主的财政政策。(3) 根据财政政策在调节经济周期中的作用来划分,可分为自动稳定的财政政策和相机抉择的财政政策。自动稳定的财政政策实际上是指财政制度内部能够根据经济形势波动情况自动发生稳定作用而无须政府采取干预行为的功能。相机抉择的财政政策是指政府根据对经济形势的判断而主动采取的财政收支变动的政策,它要逆经济运行的态势而调节。

财政政策Fiscal Policy

政府利用税收和政府支出来控制经济活动的总水平。因此,若认为失业过度,则可以通过改变税率与政府支出来刺激总需求水平,从而降低失业率。凯恩斯主义认为,财政政策对经济活动的整体效应取决于开支或减税规模以及乘数的大小。二战以后至60年代中,财政政策是西方国家的政府干预经济活动的一个重要手段。但后来由于通货膨胀日益严重,特别是滞胀的出现,以及西方政府日益沉重的财政负担,该政策在干预经济中的作用开始下降。例如,在整个80年代,美国政府几乎未使用过财政政策来调节经济。财政政策会给经济带来许多不利的影响,主要体现在排挤私人消费与投资、通货膨胀、财政赤字和资源的不合理配置等方面。

财政政策

国家为实现财政的各种功能而制定的一系列方针、措施、原则等的总称。一定时期的财政政策,包括税收、财政支出、国家预算、国家债务等方面的政策,是国家为实现一定时期或更长时期的社会、经济发展目标服务的。

财政政策Fiscal Policy

指一国政府通过变动财政收入和支出,影响宏观经济活动水平以实现既定目标的经济政策。更确切地讲,是通过对政府支出、税收和借债水平进行的主动选择,来直接影响整个经济中的总支出进而影响经济活动总水平,以实现物价稳定、充分就业、经济增长和国际收支平衡等宏观经济目标的经济政策。

至少从亚当·斯密开始,西方长期认为政府年度预算应是平衡预算,政府不应利用财政过多干预市场,妨碍市场机制充分发挥作用。在1929~1933年的经济危机之前,这是主要资本主义国家普遍奉行的一个财政政策原则。后来这个原则遭到凯恩斯主义的攻击,他们认为,当出现经济衰退时,税收必然会因收入下降而下降,如果政府坚持预算平衡,势必要提高税收或减少政府支出,其结果是使总支出进一步下降,加深经济衰退。当存在通货膨胀时,税收会因收入上升而上升,为保持预算平衡,政府只能减少税收或增加支出,这势必进一步扩大总支出,加剧通货膨胀。因此,年度财政预算平衡原则会加剧经济波动。凯恩斯主义认为,由于资本主义的常态是有效需求不足,因此政府应通过主动使用财政政策工具增加总支出,促进经济恢复充分就业水平。随着凯恩斯主义宏观经济理论被西方各国政府接受,现代意义上的财政政策开始成为各国政府的主要宏观政策工具之一。

1.财政政策的实施原则及政策工具

财政政策是政府根据对经济形势的判断而主动采取的变动政府收入和支出的决策,常称之为斟酌使用的财政政策。它的实施原则是逆对经济风向行事: 当总支出不足,失业持续增加时,政府要实施扩张性财政政策,增加政府支出、减少政府收入以刺激总支出增加,进而通过经济机制中的乘数效应来实现收入的多倍扩张,以解决衰退和失业问题。当经济中总支出过大,出现通货膨胀时,政府应实施紧缩性财政政策,减少政府支出,增加政府收入,以减少总支出,多倍收缩经济,解决通货膨胀问题。这种逆对经济风向交替使用的扩张性和收缩性的财政政策,又称之为补偿性财政政策。这种逆对经济风向调节总支出的行为被称之为“经济微调”,目的在于对经济中出现的衰退或过热趋势及时作出反应,以减少经济波动。

财政政策工具主要有三项。首先是改变政府购买水平。政府购买是对商品和劳务的购买。在出现衰退时,政府可以增加公共投资以增加对商品和劳务的购买,实现扩大总支出的目的。而出现通货膨胀时,政府可以降低购买水平。其次是改变政府转移支付水平。政府的转移支付主要是用于社会福利、社会保险、失业救济金和农业补贴。转移支付并不改变总收入,但它通过对总收入的再分配影响支出水平,原因在于不同收入水平的人具有不同的边际消费倾向。当出现经济衰退失业增加时,政府可以通过增加转移支付来扩大总支出。当出现通货膨胀时,政府可以减少转移支付以减少总支出。第三是改变税率。税收是财政收入的主要来源,在发达国家所得税在税收中所占比重最大。其他一些税收如增值税,一般是中性税种。因此财政政策借以影响经济总水平的主要是所得税,改变税率主要是改变所得税率。当经济衰退、总支出不足时,政府可以降低所得税率,增加居民可支配收入以扩大总支出;相反,在经济过热总支出过大时,政府可以提高所得税率,减少居民可支配收入以减少总支出。三种政策工具各具特点,政策效果也不一样。

2.财政政策效果的理论分析

分析财政政策效果最方便的理论工具是IS-LM模型。这里使用的IS-LM模型来自R·多恩布施和S·费希尔 (R. Dornbusch and S. Fischer,1994)。模型的数学表达式为:

其中Y表示产出水平,i表示利率,这两个变量是该模型的内生变量。A表示自主支出,由自主投资、政府支出和自主消费等等组成。c表示收入的边际消费倾向,t表示税率,b反映投资对利率的敏感程度,

表示货币供给。k反映货币需求与收入水平的关系,h反映货币需求对利率的敏感程度。

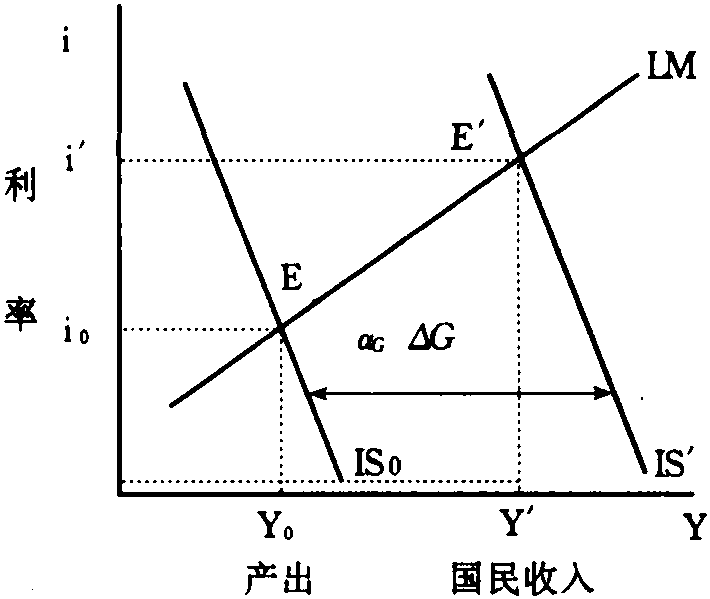

表示货币供给。k反映货币需求与收入水平的关系,h反映货币需求对利率的敏感程度。我们以增加政府购买为例分析财政政策效果。设政府购买增加△G,则△A=△G,下图形象地反映了政府购买增加后对产出水平的影响过程:

一般假设,对于各种扰动货币市场能够迅速出清并持续处于均衡状态,而产出调整却要慢得多,考虑货币市场的现实并与商品市场的调整速度作一比较,这一假设并不远离实际。根据这个假设,调整过程基本上是沿着LM曲线进行的。这样假设的优点在于使分析简单明了又不过分脱离实际。增加政府购买意味着在每个利率水平上扩张了总支出,因此使IS曲线右移到IS′。在原先的均衡水平上存在着对商品的过度需求,这将使公司增加产出从而使收入增加,收入增加会增加货币需求,在货币供给不变的情况下,会导致利率上升,因此增加政府购买会增加产出并提高利率水平。经济最终在E′点达到新的均衡,与原先的均衡水平相比,产出增加了,利率提高了。利用上面的数学模型,可以计算出产出和利率的增加值。

反映财政政策效果的一个重要指标是财政政策乘数(Fiscal Policy Multiplier)。根据上面的数学模型计算出的均衡产出水平和利率水平分别为:

因为△A=△G,所以可知△Y=γ△A=γ△G,

因此,γ即为政府购买乘数,该乘数的大小取决于几个因素,即αG、h、k和b。h越大,γ越大,原因在于h越大,表明货币需求对利率越敏感。那么收入变动引起的货币需求变动只需利率的很小变动就可以平衡,这说明LM曲线较平缓,这样简单乘数aG的效果就能较充分发挥,因而财政扩张对产出及收入水平的影响就大,所以财政政策乘数就大。k和b越大,γ就越小。原因在于,k越大,表明收入增加引起的货币需求增加越大,货币市场恢复均衡利率就要有较大的增加。b值越大,表明投资对利率越敏感,因而利率的变动对投资的影响就大,因此政府财政扩张引起的利率上升挤出的私人投资就越多,这就减弱了财政扩张的效果。从财政政策乘数γ的表达式可以看出,税率是通过影响乘数的大小来影响整个经济的,税率与该乘数呈负相关关系,税率高则乘数小,税率低则乘数大。因此在自主支出水平不变时,可以通过降低税率提高财政政策乘数来增加产出水平。

在这里所使用的IS-LM模型中,政府转移支付是包含在自主支出A中的。如果假设居民消费的自主支出为零,则:

A=cTR+I+G

其中TR就是政府转移支付。因此当转移支付变化为△TR时,则△A=c△TR

那么由△Y/△A=γ,可以得出:

由于0

即政府购买增加 (G↑) 使总需求 (AD) 和国民收入(Y)上升,国民收入增加使货币需求增加,在货币供给不变的情况下利率会上升(i↑),从而投资 (I) 与总需求 (AD) 又会减少。

财政扩张引起利率上升进而使私人投资支出减少的现象,称为公共支出的挤出效应(Crowding Out)。

现实生活中财政扩张的效果并不像理论分析这样简单明了,各种财政政策乘数的作用并不能充分发挥,实际的乘数到底有多少很难准确预测。时滞的存在、经济现实的复杂,难以准确把握财政政策实施的时机和力度,这一切都使财政政策的效果大打折扣。而且财政政策能否有效实施,很大程度上取决于一个国家的经济发展水平、市场发育程度、税收制度以及政府宏观调控能力等因素。一个明显的现实是: 绝大多数发展中国家,包括中国,财政收支刚性很大,缺乏足够的回旋余地,经济结构又不合理,缺乏健全的传递机制,因此很难有能够对经济波动作出灵活反应的财政政策。

财政政策

国家关于财政活动方面的指导原则或预算管理的方针。财政政策由国家制定,代表着国家的利益,它对国民收入分配中的利益调节、宏观经济的正常运行有着十分重要的意义。我国的财政政策主要有以下几方面: (1) 财政分配要合理安排积累、消费比例,建设要量力而行的政策; (2)国民收入中财政收入应占合理比重、中央财政收入在全国财政收入中应占合理比重的政策; (3) 财政收支平衡、略有结余的政策;(4)通过财政工作促进经济效益提高的政策; 等等。这些财政政策经长期实践证明是正确的、行之有效的。但财政政策不是固定不变的,随着经济形势的发展,财政政策就必须相应改变。财政政策要达到预期目的,关键在于政策的制定必须符合客观实际,符合经济运行的客观规律。财政政策对农村经济有重大的影响,如国家对落后地区的财政政策、农业税方面的稳定负担、增产不增税的政策,对落后地区的发展起了很大作用。

财政政策fiscal policy

政府运用支出和税收的力量去达到宏观经济目标的政策手段。按照是否需要采取明显的政策决策或行动来划分,财政政策可以分为被动的财政政策和相机抉择的财政政策。

被动的财政政策与经济内在的财政稳定器有关。所谓内在稳定器是指无需采取任何明显的政策决策或行动。在经济萧条时期,政府的支出和收入将导致政府预算出现较大规模的赤字 (或较小规模的盈余); 而在膨胀时期,这种内在稳定器也会使政府预算出现较小规模的赤字(或较大规模的盈余)。在经济中发挥内在稳定器作用的有失业救济、个人所得税,等等。例如,在经济衰退或增长中的衰退 (即缓慢的实际增长低于经济潜在水平)时期,由于失业增加,政府扩大了失业救济等转移支付,因而自动地提高了政府支出水平。另一方面,衰退时期个人收入的下降与累进的个人所得税结构之间的相互作用,会导致政府税收的减少,从而有助于补偿消费者支出因收入降低而导致的缩减。反之,如果经济处于繁荣阶段,这些情况就会倒转过来。依赖于内在稳定器的被动的财政政策,虽然不能逆转经济运行的方向,但它可以减缓经济活动的变化。

所谓相机抉择的财政政策是指为了达到既定的宏观经济目标而改变预算方案的决策行动。相机抉择的反周期财政政策要求预算方案的变化能够在萧条时期或缓慢增长时期刺激经济,或在膨胀时期遏制经济。对经济刺激可以采取增加财政支出或降低税收的形式;对经济的抑制可以采取削减支出方案或增加税收,或二者混合的形式。按照凯恩斯学派的静态分析,如果经济是在充分就业水平运行,那么非联邦部门 (私人、州和地方政府) 的投资和储蓄能力就决定联邦政府采用何种预算方案(盈余或赤字) 是适当的。但由于缺乏对非联邦部门充分就业水平的储蓄和投资进行估计,况且私人部门的储蓄或投资函数移动也难于观察,因此,相机抉择的财政政策主要依赖于总体的经济指标,诸如失业率、GNP的实际增长率和膨胀率,以及经济预测,从而决定采取刺激经济还是抑制经济的预算方案。

财政政策fiscal policy

政府通过税收和公共支出的运作,以达到充分就业、通货适度稳定、国际收支平衡等经济目标的一种经济稳定政策,它是政府宏观经济政策的一个组成部分。

西方财政政策是政府干预宏观经济的产物,其内涵有着西方市场经济的根本特点:

❶它不是政府对整个经济的直接计划调节,而只能是间接的调节,即通过政府本身的收支变化,影响社会需求来达到影响宏观经济;

❷财政政策主要限于宏观经济范围,因为市场机制基本上是能够有效地解决微观效率问题的,所以,财政政策主要指财政对宏观经济的稳定作用;

❸因为市场经济能够合比例地配置社会资源,也即能自动解决国民经济结构问题,所以,西方财政政策主要限于总量均衡范围内。

财政政策工具中,政府税收包括个人所得税、公司所得税、投资税和各种间接税。政府支出包括政府对公共工程的投资、对产品与劳务的购买,以及转移支付。一般来说,税收变动对总需求与国民收入的作用是间接的,而且比较小,政府支出变动对总需求与国民收入的作用是直接的,而且比较大。财政政策的具体运用是:当总需求小于总供给,经济中存在失业时,采用扩张性财政政策,即减税和增加政府支出。当总需求大于总供给,经济中存在通货膨胀时,采用紧缩性财政政策,即增税和减少政府支出。财政政策的变动会影响到政府的预算平衡。扩张性财政政策会增加预算赤字,紧缩性财政政策会增加预算盈余,在出现财政赤字而又不增加货币供给量的条件下,用推销公债的办法弥补赤字会挤掉等量的私人支出,即产生挤出效应。在税收不变或减税时,增加政府支出会引起财政赤字,这时的财政政策是赤字财政政策。凯恩斯主义者强调财政政策在调节经济中的重要作用,特别重视赤字财政政策在刺激总需求、实现充分就业中的作用。

财政政策

国家制定的指导财政分配活动和处理各种财政分配关系的基本准则。它是客观存在的财政分配关系在国家意志上的反映。在现代商品经济条件下,财政政策又是国家干预经济,实现宏观经济目标的工具。一切剥削阶级国家的财政政策都是为着维护其超经济的剥削关系。当其统治者处于上升时期时,往往能够在一定程度上顺应历史发展潮流,采取较为适合生产力发展的财政政策。但随着各种社会矛盾的激化,财政政策会变得越来越不能适应生产力发展的要求,从而阻碍社会经济的发展。如早期资本主义国家采取“简政轻税”、“预算平衡”的财政政策,促进了自由资本主义的繁荣和发展。而到了垄断资本主义时期,为缓和无法摆脱的周期性的经济危机,资本主义国家长期推行赤字财政政策,造成长期居高不下的财政赤字和通货膨胀,使资本主义财政形成有利于垄断资本的再分配。现代资本主义国家的财政政策在缓和经济危机和通货膨胀方面虽起了一定作用,但资本主义经济的基本矛盾决定了它不可能根除经济危机和通货膨胀。我国社会主义财政政策应是促进生产力发展的财政政策。它在宏观方面主要包括总量财政政策与结构财政政策。前者是指财政分配的总规模适度并大体平衡的政策。为此需要坚持量入为出,不打赤字预算,收支平衡,略有结余; 坚持建设规模与消费需求不超过国力,以财政平衡制约社会总供求平衡,促进国民经济稳定、协调发展。后者是指在总规模平衡的条件下,实现财政分配结构优化和整体协调运行的政策。如合理安排积累与消费比例,兼顾国家建设与人民生活的政策; 保持财政收入占国民收入合理比重和中央财政收入占国家财政收入合理比重的政策;正确安排财政投资结构,促进国民经济结构合理化的政策,等等。社会主义利益关系的一致性,决定了国家能够依据客观存在的财政分配关系,制定正确的财政政策,促进经济的发展。但由于主、客观不可能完全一致,财政政策也可能出现失误。

财政政策

fiscal policy

财政政策

financial policy

财政政策

financial policy;fiscal policy

财政政策

fiscal policy

扩张性~ expansionary fiscal policy /紧缩性~ restrictive fiscal policy/中性~ neutral fiscal policy /积极的~ proactive financial policy/稳健的~prudent financial policy

- 才性四本是什么意思

- 才性异同是什么意思

- 才情是什么意思

- 才情是什么意思

- 才慧是什么意思

- 才技是什么意思

- 才数是什么意思

- 才方是什么意思

- 才旦夏茸文集是什么意思

- 才智是什么意思

- 才智是什么意思

- 才望是什么意思

- 才术是什么意思

- 才术褚先生是什么意思

- 才杰是什么意思

- 才气是什么意思

- 才气横溢是什么意思

- 才气超然是什么意思

- 才气过人是什么意思

- 才流是什么意思

- 才溪乡消费合作社是什么意思

- 才溪乡调查是什么意思

- 才溪乡调查是什么意思

- 才然是什么意思

- 才用是什么意思

- 才略是什么意思

- 才略深茂是什么意思

- 才略过人是什么意思

- 才疏学浅是什么意思

- 才疏学浅是什么意思

- 才疏学浅是什么意思

- 才疏学浅是什么意思

- 才疏学浅是什么意思

- 才疏德薄是什么意思

- 才疏意广是什么意思

- 才疏意广是什么意思

- 才短思涩是什么意思

- 才短气粗是什么意思

- 才秀人微,取湮当代是什么意思

- 才章是什么意思

- 才笔是什么意思

- 才美是什么意思

- 才美巧相逢宛如约是什么意思

- 才胆识力是什么意思

- 才能是什么意思

- 才能是什么意思

- 才能是什么意思

- 才能是什么意思

- 才能是什么意思

- 才能是什么意思

- 才能是什么意思

- 才能是什么意思

- 才能是什么意思

- 才能 才具 才力是什么意思

- 才能与学习一书出版是什么意思

- 才臣是什么意思

- 才致是什么意思

- 才艺是什么意思

- 才节是什么意思

- 才藻是什么意思