表皮biǎopí

动物皮肤的外层或植物体表面的一层保护组织。

表皮biǎo pí

❶ 植物初生组织表面的细胞层。1903年汪荣宝等《新尔雅·释植物》:“被覆于植物之表面,通常自细胞面而成者,谓之表皮。”1906年《博物学教科书》第一编:“浆果: 外果皮为表面为表皮,而内果皮及中果皮俱为浆质,内悬多数之种子,葡萄、柿等属之。”

❷ 人和动物皮肤的外层。1903年汪荣宝等《新尔雅·释生理》:“内层外层,是成皮层。内层曰真皮,由微细纤维而成。表皮最下层之细胞内含有质焉,曰色素。白皙苍黑,于是乎分。色素少者,是为白人;色素多者,是为黑人。”◇皽(zhāo)。

物体的各部分

物体的表面部分:皮(表皮;果~;肉~)

物的坚硬外皮:壳(外~;地~) 顽皮

某些物体下面起支撑作用的部分:托(托子;枪~) 骨(伞~)

器物下部象腿一样起支撑作用的部分:腿(桌~) 足(鼎~) 柎

物体的主要部分:干(枝~;骨~)

竖立物体最高的部分:高峰

最高最上的部分:头(头儿) 顶端 颠顶

物体的顶端:头脑 头角

尖端部分:锋(笔~;针~) 锐 颖

物体的尖突部分:锋锷 锋钜

物体的锋芒、棱角:锋棱 锋棱

物体的中心部分:核(~心;细胞~) 芯(芯子;岩~;烛~)

某些物体的中空部分:腔(胸~;炉~) 膛(枪~;空~)

连接的部分:缀(前~;后~)

物体某部分和它相连着的部分:根(耳~;牙~;舌~;脚~)

弯曲不直的部分:弯(~子)

破碎后分成的部分:瓣(摔成八~)

物体后部:末(末梢;~节;刀锥之~)梢

顶端末梢:颠杪

某些物体的最后部分:尾(尾巴;后尾;末尾;梢尾) 后身 后跟 屁股顶端

物体的足部:跗

物体的残余部分:头(布~;线~)

表面

表(表皮;外表;体~) 上(地~;水~;路~) 被 皮(皮面)浮面

物的表面:皮

事物的表面:肤革

物体的表面:面(面子;被~) 上边

上面:上(~空;天~;楼~;以~) 高头

头的上方:头上

位置在顶部的,凌空架设的:天(~棚;~窗;~线;~桥)

最上,最高:太上

下面:下(下方;~层;身~;以~)

身体下面:身下

侧面:颊 侧

近侧:旁

边侧:眉

不居中,边侧:偏(~房) 辟

一个侧面:方

左手一侧:上手

左右两边:两旁 两傍 两侧

前面:前(前边;前头;前方;人~;山~) 面 腹(~背受敌) 襟 向上

先,前头:头上

前面和后面:前后 襟背

正面,前面:迎面

最前的:头

远远地在前面:遥遥领先

后面:后(后头;后首;后边;~院) 背

正面:前(~面) 正(~房;~院;~反面) 面

向阳的一面:阳面

反面:反(~背) 阴 负面 背面

左面:左(左边;左首;左部;左头)

左手一边:上首

右面:右(右边;右首;右手边) 下手

这一边称另一边:对(对面;对边;对过;对门)

另见:边际 各方1 位置

表皮epidermis

覆盖于初生植物体外表的细胞层。由原表皮发育而来,具有保护功能。表皮一般只有一层细胞,少数植物某些部分的表皮由几层细胞组成,称为复表皮。

表皮细胞 表皮的基本组成分子。细胞扁平及多种形状。茎、叶柄以及多数单子叶植物叶的表皮细胞,其正面观多呈长方形,双子叶植物叶的表皮细胞一般为边缘波状的不规则形。表皮细胞彼此紧密相接或相互嵌合,无细胞间隙,细胞质常高度液泡化,中央有一个大液泡(见图)。有的植物表皮细胞的液泡中含有花青素。表皮细胞内一般不含叶绿体(某些蕨类、沉水植物以及生长在阴湿环境下的植物中可含叶绿体),但含有白色体、线粒体、内质网、圆球体、高尔基体以及单宁、晶体或粘液等代谢产物。细胞的外切向壁一般较厚,且形成角质膜。角质膜可分为角质层和角化层。角质层位于外方,由角质和蜡质混合构成; 角化层位于内方,由角质、纤维素和果胶混合构成。有些植物角质层外面还沉积各种形式的蜡质。角质膜对减少水分蒸腾、防止病菌侵入有一定的作用。

气孔器 植物体气生部分的表皮一般有气孔器的分布。气孔器通常由两个保卫细胞组成。保卫细胞之间的间隙称为气孔,是植物体内外气体交换和水分蒸腾的主要通道。有些植物保卫细胞周围还邻接两个或数个副卫细胞。双子叶植物的气孔器可分为4个主要类型。❶无规则型气孔器:周围细胞的形状与一般表皮细胞没有区别,无副卫细胞,如毛茛科、锦葵科植物;

❷不等型气孔器: 气孔器为3个大小不同的副卫细胞所包围,如十字花科、烟草属等植物;

❸横列型气孔器:围绕气孔器的2个副卫细胞(或邻近细胞) 的共同壁与保卫细胞成直角,如石竹科、爵床科植物;

❹平列型气孔器:气孔器周围的一个或数个副卫细胞与保卫细胞的长轴相平行,如茜草科、木兰科植物。根据保卫细胞与副卫细胞起源关系,又可将气孔器分为3类: 中源型,保卫细胞和副卫细胞具有共同的起源; 周源型,保卫细胞和副卫细胞没有共同的起源; 中周源型,至少有1个副卫细胞和保卫细胞有共同的来源。

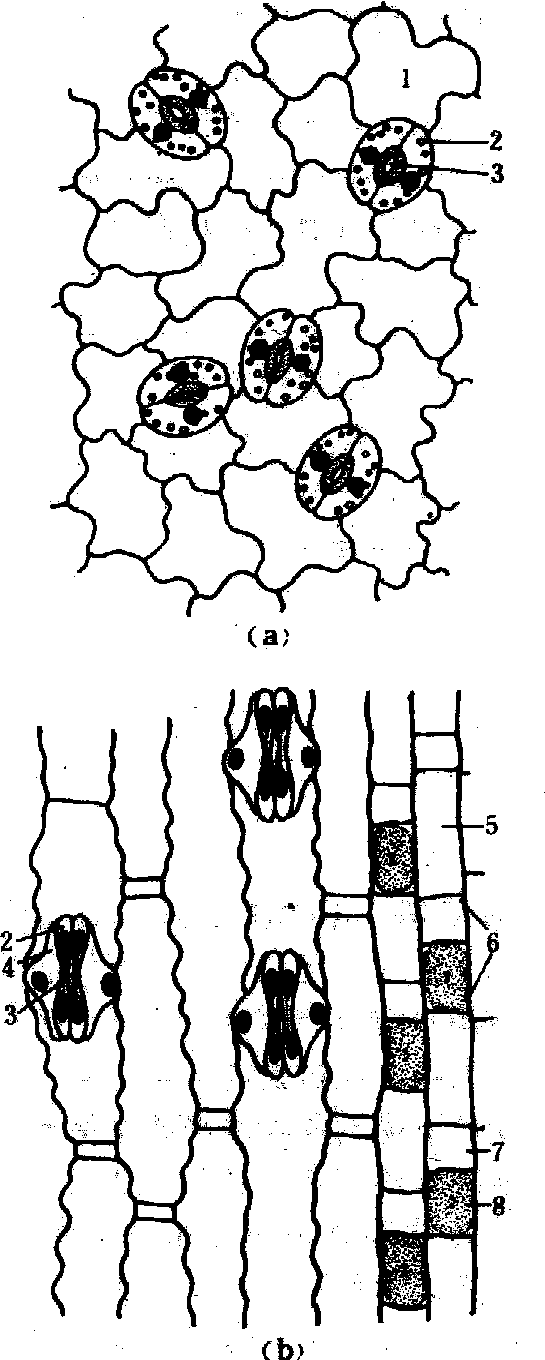

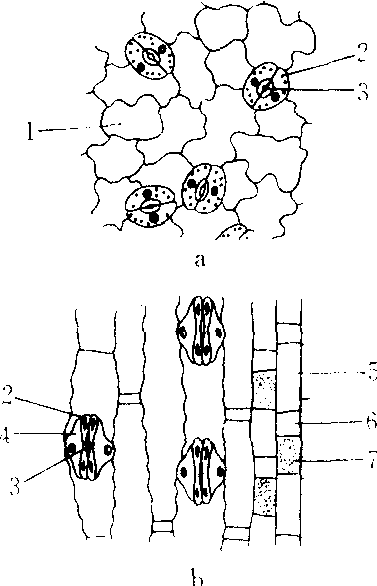

表皮(正面观)

(a) 双子叶植物叶表皮;

(b) 禾本科植物叶表皮

1. 表皮细胞; 2. 保卫细胞;3. 气孔; 4. 副卫细胞;5. 长细胞; 6. 短细胞;7. 木栓细胞; 8. 硅细胞

叶片表皮的气孔器最多。背腹型叶、下表皮的气孔器多于上表皮; 等面型叶的上下表皮气孔器数目相近; 漂浮水面的叶片,气孔器仅限于上表皮; 沉水植物叶片没有气孔器。单位面积气孔器数,阳生植物比阴生植物多,木本植物比草本植物多。具网状脉叶片的气孔器呈不规则星散排列,而平行脉的气孔器呈纵行排列。

保卫细胞通常呈肾形,细胞壁厚薄不均,近气孔的一侧较厚,邻接表皮一侧较薄,细胞壁纤维素的微纤丝呈辐射状排列。随着体内生理状况的变化,保卫细胞中糖分增加,吸水膨胀,壁厚处扩张较少,壁薄处扩张较多,因而2个保卫细胞相对弯曲,致使气孔开启。当保卫细胞失水降压时,扩张处缩还原状,气孔关闭。禾本科植物的保卫细胞呈哑铃形,两端壁较薄,中部壁较厚。当吸水时,壁薄的两端膨大,以致中部相互分离,气孔启开; 失水时,两端萎软,气孔关闭。

表皮附属物 有些植物的表皮上有毛状体附属物,由表皮细胞突起形成,为单细胞或多个细胞构成,如腺毛、腺鳞(见分泌结构)、乳头状突起、表皮毛、星状毛等。一般认为毛状体有对增强表皮的保护作用。

表皮epidermis

❶动物被皮(皮肤)的最外层上皮。陆生脊椎动物由复层扁平上皮构成。哺乳类的有毛表皮由里向外包括基层、棘细胞层、颗粒层和角质层。而无毛或厚皮肤的颗粒层与角质层间还有透明层。表皮主要由角质形成细胞组成,此外还有黑色素细胞、郎格罕细胞和麦克尔细胞。基层亦称生发层,细胞位于基膜上,分裂增生能力最强,不断将增殖的细胞向浅层依次推移,补偿表面角质层细胞脱落的损失,维持表皮厚度相对恒定,基膜连接真皮。表皮内无血管,营养物质等经过通透性很强的基膜由真皮入表皮。有保护、防御、感觉及防止汗液丧失等功能。

❷由原表皮分化而来,包被于器官外表的植物细胞层。表皮通常为一层细胞组成,桑科等少数植物叶的表皮可由数层细胞构成复表皮。表皮细胞多呈扁平砖形或为扁平不规则形状,细胞之间密接或相互嵌合。细胞中有大液泡,一般缺乏叶绿体,有时含白色体或有色体,有的含花青素、单宁、晶体等物质。细胞外侧壁增厚,常形成角质膜,有时还覆盖蜡质。植物体气生部分的表皮中往往有气孔器分化。随植物不同,表皮上还可形成一些附属物(如表皮毛、腺毛、腺鳞等)和特化细胞(如石细胞、硅细胞、栓细胞、泡状细胞等)。

植物表皮(正面观)

a.双子叶植物叶表皮 b.禾本科植物叶表皮

1.表皮细胞 2. 保卫细胞 3.气孔 4. 副卫细胞 5. 长细胞 6. 木栓细胞 7. 硅细胞

表皮epiderm

系皮肤的一部分。位于皮肤的最外层,其厚薄可因部位不同而异,如手掌、足底部较厚,其他部位较薄。表皮由内向外可分为基底细胞层、棘细胞层、颗粒细胞层、透明层和角质层。

表皮

❶人和动物皮肤的外层。多细胞无脊椎动物,一般为单层细胞,其表面有由其分泌的角质膜(如蠕虫)或外骨骼(如节肢动物),以资保护。低等脊索动物如文昌鱼的表皮,仍为单层细胞。脊椎动物则概为复层上皮组织。其中水生种类通常只有生发层,而陆生种类则在最外层的表皮细胞分化出角质层,以资保护和防止体内水分的蒸发。到人类,表皮的个别部分(手掌、足底等)分化为四层:角质层、透明层、颗粒层和生发层。具有抗摩擦和抗损伤的作用,受伤后修复能力很强。

❷见“植物”中的“表皮”。

表皮

❶又称表皮层。是根、茎、叶、花、果实、种子等器官,在没有次生增厚以前的最外面的细胞层。多为一层(也有几层)比较均匀的细胞。表皮细胞排列紧密,外壁较厚,且角质化,有防止水分散失、微生物侵害及机械或化学损伤的作用;其分化而成的气孔,可作为气体交换的场所,并控制水分蒸腾;幼根的表皮有吸收作用,并具根毛;表皮结合各种特化结构(如各种表皮毛)还具分泌、保护等其他辅助作用。

❷人和动物皮肤的外层。由胚胎时期的外胚层形成。参见“组织”中的“表皮”。

表皮epidermis

位于皮肤浅层,由复层扁平上皮构成,表面有角化,其厚薄按身体部位不同而异。表皮细胞有两类,一为角质形成细胞,是构成表皮的主体细胞;另一类是非角质形成细胞,散在于角质形成细胞之间,包括郎格罕细胞、黑色素细胞、梅克尔细胞等。

表皮

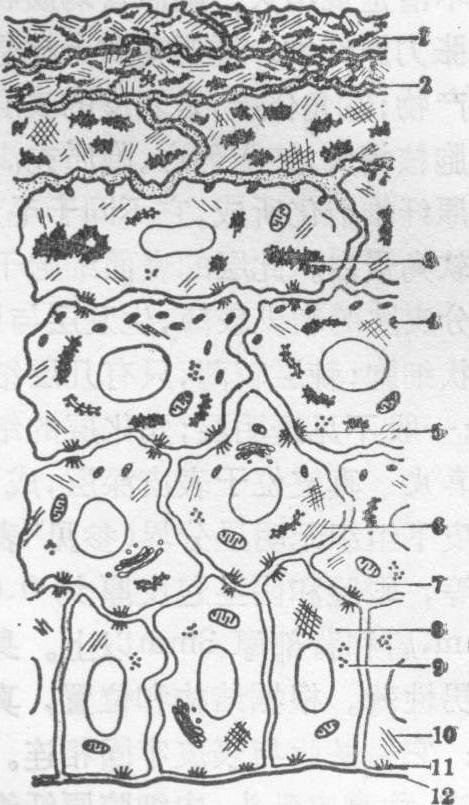

表皮是皮肤的浅层,为角化的复层鳞状上皮,直接接触外界。它与其下的真皮牢固相连,二者构成皮肤。表皮厚度不等。手掌和足跖处厚0.8~1.4mm,为厚表皮。其余部位的厚0.07~0.12mm,腋窝和腘窝的仅厚0.03~0.04mm,称薄表皮。厚表皮的细胞层数多,根据细胞的结构特点和位置,由内向外分基底层、棘层、颗粒层、透明层和角化层。基底层和棘层常合称Malpighi层。薄表皮一般无透明层,基底层与厚表皮的基本相同,其余各层都比厚表皮的薄。表皮的厚薄和各层的特点与角化和耐受机械刺激的程度有密切关系。表皮主要由上皮细胞组成,此外还有黑色素细胞、Langerhans细胞和Merkel细胞。表皮的上皮细胞产生角蛋白,故称角质形成细胞。

图1 人足跖面皮肤垂直切面(低倍)

1.脱落层 2.角化层 3.汗腺导管 4.透明层 5.颗粒层 6.棘层 7.真皮乳头层 8.真皮网织层

表皮与真皮的连接面弯曲不平。表皮常增厚成嵴凸向真皮,称表皮嵴。真皮也凸向表皮,称真皮乳头(图1)。表皮和真皮藉基膜与结缔组织牢固相连。用硝酸银或PAS法染色,光镜下能见表皮基底面有较厚的基膜。电镜下,见基膜由基板和网板组成(参见“基膜”条)。表皮基底层细胞底面的细胞膜有半桥粒(参见“细胞连接”条),使细胞与基板牢固相连。半桥粒下方有原纤维自基板垂直伸出,另端与真皮的纤维相连,它们大概是弹性纤维,能加强表皮和真皮的连接。基膜易透过水分、电解质和小分子物质,但能限制大分子通过。

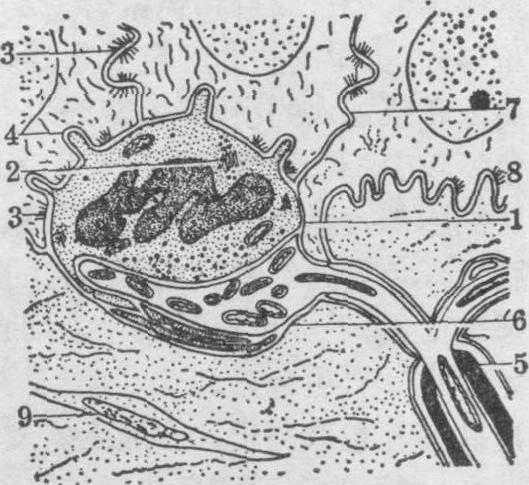

角质形成细胞

❶基底层: 为一层矮柱状或立方形细胞,核长圆,胞质显强嗜碱性(图1)。电镜下,见胞质有丰富的游离核糖体、线粒体较多,粗面内质网较少,高尔基复合体不发达。胞质较致密,含许多直径为6~8nm的张力丝,散乱分布(图2)。这些细胞较幼稚,有强盛的增殖能力,常见有丝分裂;

❷棘层: 由数层至十余层多边形或梭形细胞组成。细胞较大,核圆或长圆(图1)。胞质显强嗜碱性。细胞四周发出许多短小的突起。光镜下见相邻细胞的突起相连,称细胞间桥,其上见深染的小粒,称桥粒。早年有些学者推测,相邻细胞的胞质经细胞间桥通连。这个见解已不成立。电镜下见这些细胞的细胞器与基底层细胞基本相同,但张力丝丰富,成束分布于胞质中,并会聚于突起,止于桥粒,使相邻细胞牢固相连(图2)。光镜下能见张力丝束,称张力原纤维。张力丝的含量与桥粒的数目成正比。浅层细胞内含一些卵圆形颗粒,直径0.1~0.5μm,称板层小体或膜被颗粒(图2)。小体有界膜包裹,内密布有厚约2nm的平行板层,顺小体的短径配布。小体的形成过程不明;

❸颗粒层:此层由3~5层梭形或较扁的细胞组成。细胞核的结构不清楚。胞质除含与棘细胞相同的细胞器外,并有许多透明角质颗粒和一些溶酶体。板层小体多位于细胞周边,有的已将内容物释放到细胞间隙。透明角质颗粒呈圆形或不规则形,大小不等,直径约1~5μm,在普通染色时显嗜碱性(图1)。电镜下,颗粒为大量密集的2nm的小颗粒,无界膜包裹(图2)。它们与丰富的张力丝混杂一起;

❹透明层:由数层扁平细胞组成。光镜下能见细胞轮廓,胞质呈均质透明状,易被伊红着色(图1)。电镜下,见核和细胞器已消失,细胞内充满密布的张力丝和均质状致密物质(图2)。已不见透明角质颗粒,均质状致密物大概即由颗粒衍变所成;

❺角化层:由多层很扁的细胞组成(图1)。细胞内充满张力丝和致密均质物(图2)。细胞膜厚达15~20nm(图2)。细胞膜内面附着均质物,使细胞膜内层增厚到10~15nm,中层和外层也略变厚。细胞表面很曲折,与相邻细胞嵌合。细胞间隙充满板层小体释出的物质。桥粒仍存在。此层的表层细胞陆续脱落,其机理不明。

图2 表皮角质形成细胞模式图

1.角化细胞 2.加厚的细胞膜3.透明角质颗粒 4.膜被颗粒 5.桥粒 6.张力丝 7.棘细胞8.基底细胞 9.核糖体 10.张力丝 11.半桥粒 12.基板

角化是上皮细胞的分化过程。基底层细胞不断分裂;新生的细胞分化并失去分裂能力,渐向浅层移动,最后死亡并脱落。细胞分化包括合成和解体二个阶段。在合成阶段,细胞产生大量张力丝、透明角质颗粒和板层小体。张力丝和透明角质颗粒主要为核糖体合成的蛋白质。板层小体含大量双极脂和一些水解酶,这些酶大概参与小体内容物释放。细胞充满这些结构后,板层小体的界膜与细胞膜融合,将内容物释出细胞,布满细胞间隙并敷于细胞表面。此物主要为双极脂,构成表皮不易透水的屏障。以后细胞核消失,细胞器被酶分解。张力丝存留,透明角质颗粒变成均质的基质,二者结合成纤维性-无定形的角蛋白,外包加厚的细胞膜。角化层的坚固和化学耐受性主要在于所含的角蛋白。张力丝的纤维性蛋白含硫少,其基本单位是三股二聚体。每个二聚体长20nm,于X线衍射时显α-螺旋结构。均质状基质的蛋白有许多双硫键,不易溶解。纤维性蛋白与无定形蛋白结合,使角化细胞结构坚固,并有韧性和弹性。细胞膜内层显著增厚。此层的无定形蛋白富有双硫键和未确知的耐受键,其化学耐受性很强,它使角化细胞不易损坏。

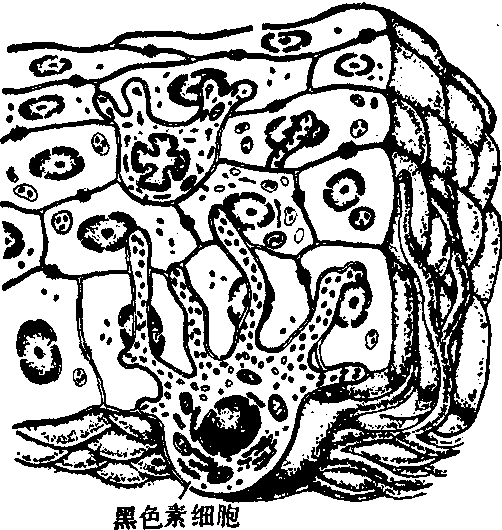

黑色素细胞 此种细胞主要散在于表皮基底层和毛囊,真皮中也有少数。因它们能产生黑色素,故称此名。中枢神经系的某些部位和眼视网膜也有此种细胞,但它们只在胚胎期和幼年产生色素。细胞的特点是含黑色素生成所需的酪氨酸酶。剥离小片表皮,用合成黑色素的中间体——多巴(1,3,4-二羟苯丙氨酸,简称DOPA)孵育,见细胞呈多突状。普通染色的标本中,细胞呈小圆形,胞核圆形,胞质含少许黑色素颗粒。它们起源于胚胎期的神经嵴,在第10周时移入真皮,12~14周时见于表皮基底层。其数量身体各部皮肤不一,前额和阴囊约2000个/mm2,其余部位约1000个/mm2,个体和种族间差异不大。

电镜下见细胞呈多突形,含丰富的游离核糖体和粗面内质网,高尔基复合体明显,有少量张力丝。它们与相邻细胞间不见桥粒(图3)。主要特点是胞质中有黑色素体。黑色素体的大小、形状和内部结构不一。近成熟的小体呈长圆形,长0.6μm,宽0.2μm,有界膜包裹。酪氨酸酶由核糖体生成,经粗面内质网和高尔基复合体加工,包含于有界膜的小泡中。这些小泡为初形成的黑色素体。以后小体内出现顺长径配布的细丝和板层。再后,小体内出现致密的黑色素,内部结构被掩蔽,成为黑色素颗粒。色素颗粒进入细胞突起,输入上皮细胞(图3),色素输入上皮细胞的机理不明。一个黑色素细胞与一定数目的上皮细胞建立功能的联系,向它们供应色素,称表皮-黑色素单位。身体各部黑色素细胞与表皮细胞的比例不等,平均为1:36。

图3 表皮中的黑色素细胞立体模式图

表皮-黑色素单位的总体决定皮肤中色素的含量。但黑色素体的大小、数目和色素含量及色素在表皮细胞中的分布和分解,对皮肤的颜色更重要。高加索人的黑色素体比黑人和蒙古人的小,酪氨酸酶活性较低,黑色素体中的黑色素较少。毛囊黑色素颗粒比表皮的大。黑种人表皮各层细胞都含黑色素,高加索人和蒙古人只在表皮深层细胞含黑色素。毛囊黑色素细胞的活性因毛的生长周期有显著变化,毛终止期时黑色素细胞为酪氨酸酶阴性,毛开始生长时产生色素。

皮肤的颜色取决于几个因素。皮肤本身含胡萝卜素而呈黄色,血管的密度和血流赋与它红色,黑色素又赋与它棕或黑色。黑色素的产生受遗传、内分泌和环境因素的调节。遗传因素决定表皮-黑色素单位的大小、黑色素体的大小、黑色素的生成和表皮细胞中色素的配布。促黑素细胞激素促进色素生成和向上皮细胞输送。妊娠时雌激素和孕酮促使面部、腹部、外生殖器及乳晕和乳头皮肤色素增多。阳光照射和外伤也促进色素生成。黑色素是致密不易溶的高分子多聚体,呈棕黑色,它与结构蛋白结合存在,有保护深部组织不受电磁波辐射损害的作用,并使光线散射。

Langerhans 细胞 Langerhans (1868)在表皮棘细胞间发现此种细胞。用氯化金浸染,细胞染黑色,呈星形或多突形。普通染色时,胞质着色很淡,核染深色,不见突起,不能准确辨认。它们在各部皮肤中的数目不等,约400~1000/mm2,数目的差别与表皮厚薄有关。它们也见于毛囊、皮脂腺和顶浆分泌汗腺及口、舌、扁桃体和食道的粘膜上皮,真皮中有少数,有时也见于局部淋巴结和胸腺。受阳光或紫外线照射后,未见它们增多。

电镜下,细胞核呈弯曲形。胞质内见高尔基复合体、粗面内质网、线粒体和溶酶体,游离核糖体丰富,有摄入的黑色素颗粒,不见张力丝和桥粒。细胞的主要特点是含特殊形态的颗粒,称Langerhans颗粒或Birbeck颗粒。颗粒有界膜包裹,大小不等,约10nm~1μm,呈盘状或浅杯状,有的一端或二端有泡。过颗粒中部的切面呈杆状,如一端有泡,则呈网球拍形,泡内有规律的板层状结构。颗粒的发生来源尚未确知,有人推测可能由高尔基复合体发生,并将内容物排到细胞间隙。此细胞能摄取注入的辣根过氧化物酶或铁蛋白,表明它们有吞噬作用。

早年光镜研究,见它们与黑色素细胞相似,胞质无黑色素颗粒,并为酪氨酸酶阴性,故推测它们是功能衰竭的黑色素细胞。但其后的研究并不支持这一见解。近年较多的证据表明,它们起源于骨髓,有与单核吞噬细胞系统相似的免疫学性质和功能,细胞表面有Fc和补体C3受体。电镜下可在真皮乳头层见此细胞,并见它们穿过基板进入表皮和在其中进行细胞分裂。某些皮肤病的表皮和真皮中见此细胞增多。它们能接受和处理侵入皮肤的抗原,并将抗原传递给淋巴细胞,从而引起免疫应答。有些携带抗原的细胞能进入局部淋巴结,参与免疫增殖作用。

Merkel细胞 Merkel (1875)发现此细胞。它们散在于表皮基底细胞间,呈卵圆或圆形,核卵圆或弯曲。它们也见于口腔粘膜上皮。普通染色难以辨认,用锇酸浸染能清楚显示。细胞大小与表皮细胞相近,数目很少,约每平方毫米1个,多分布于血管和神经丰富的区域。用氯化金或硝酸银浸染,能见有髓纤维形成盘状末梢包围细胞基底部(图4),但有些细胞没有神经末梢附着。

图4 Merkel细胞超微结构模式图

1.Merkel细胞 2.高尔基复合体 3.桥粒 4.细胞突起 5.有髓神经纤维 6.触盘 7.基底层细胞 8.半桥粒 9.成纤维细胞

电镜下见它们与相邻细胞藉半桥粒相连,桥粒附近有少量张力丝。胞质含较多的线粒体、游离核糖体和溶酶体。细胞的明显特点是基部胞质含许多圆形电子致密颗粒,直径80~100nm,有界膜包裹,内有致密核心,与肾上腺髓质细胞内的颗粒相似(图4)。此细胞的来源不明。因它象表皮上皮细胞,故有人推测它们由上皮细胞演变,但也有人认为它们来源于神经外胚层,随同神经纤维进入表皮。此细胞与附着的神经末梢共同构成触盘(参见“神经末梢”条)。生理学研究表明,触盘是一种慢适应的触觉感受器,但细胞在感受刺激中的确实作用尚不了解。有些学者根据细胞所含颗粒的特点,将它们列入APUD细胞系(参见“APUD细胞系统”条)。

表皮

epidemis

- 对他人所操业务的敬称是什么意思

- 对他人才华卓绝的儿子的称赞是什么意思

- 对他人故里的美称是什么意思

- 对他人文章或书画的赞词是什么意思

- 对他人演奏的敬称是什么意思

- 对他人的善举、恩情等感激不忘是什么意思

- 对他人的罪名或过失予以开脱并宽免是什么意思

- 对他人的阿谀奉承是什么意思

- 对他人给予的照顾感到惭愧,并示感谢是什么意思

- 对他人藏书的美称是什么意思

- 对他人赠的诗文的美称是什么意思

- 对他人车驾的敬称是什么意思

- 对他人长兄的尊称是什么意思

- 对仗是什么意思

- 对仗最基本特征是什么?是什么意思

- 对仗格是什么意思

- 对仗的手法在律诗中有什么变体格式?是什么意思

- 对付是什么意思

- 对付对副是什么意思

- 对付度日是什么意思

- 对付的办法是什么意思

- 对付的策略是什么意思

- 对付职场上的“讨厌鬼”是什么意思

- 对付,应付是什么意思

- 对代是什么意思

- 对以前允诺的事后悔而不承认是什么意思

- 对以往的过错不再责备是什么意思

- 对以往的过错不再责备、追究是什么意思

- 对仪表的美称是什么意思

- 对仰慕的人渴望一见是什么意思

- 对价是什么意思

- 对企业所有制的改革是什么意思

- 对伊朗国索赔案是什么意思

- 对伊𫧃起是什么意思

- 对伎术官任官的限制是什么意思

- 对优美诗文极为赞赏是什么意思

- 对伙是什么意思

- 对会住是什么意思

- 对伟大、崇敬的人物崇敬仰慕是什么意思

- 对传染病免疫情况是什么意思

- 对传统儒学与未来世界关系的探讨是什么意思

- 对传统儒学与现代化关系的探讨是什么意思

- 对传统儒学的新发掘是什么意思

- 对传闻之事议论纷纷是什么意思

- 对传闻之辞不加取舍,盲目轻信是什么意思

- 对伤残死者家属进行安慰并给予物质帮助是什么意思

- 对伤病员的管理是什么意思

- 对伪军政策是什么意思

- 对位是什么意思

- 对位旋律是什么意思

- 对位法是什么意思

- 对低微下贱的人的蔑称是什么意思

- 对住是什么意思

- 对住宅的美称是什么意思

- 对住镜子鞠躬是什么意思

- 对体育教学的测量与评价技能是什么意思

- 对佛、神的称呼是什么意思

- 对佛寺所在山丘的美称是什么意思

- 对佛教的侮称是什么意思

- 对佛法虔诚信仰是什么意思