血液流变学blood rheology

研究血液怎样在血管内流动及其变化的一门科学称为血液流变学。其内容包括血液、血管、心脏粘弹性、血液流动性、血细胞间聚集性、变形性,以及诸因素与疾病的关系等。血液流变学对研究心、脑血管疾病、血液疾病及某些全身疾病有重大关系,对人生老病死、医疗保健、健康长寿均有重大意义。

血液流变学

研究人及动物体内血液流动和变形(即流变性)的科学。分宏观血液流变学和微观血液流变学。

血液流变学hemorheology

是研究血液和心血管系统的流变学,属于生物流变学的一个分支。其研究内容包括作为非牛顿流体的血液所具有的流变性,血液的有形成分和无形成分对血液流变性的影响,以及血液、血管和心脏之间的相互作用等。

血液流变学

血液流变学是研究血液的流动和变形问题。它是生物力学的一个分支。血液流变学利用力学的原理,通过实验确定血液的力学性质,它同基础医学和临床医学有着密切的关系。例如,利用血液粘度的改变来预测、诊断疾病。

血液是一种悬浮液,由血浆与悬浮其中的血细胞组成,体积约各占一半。血细胞主要是红细胞,压积为40~45%,白细胞和血小板含量很少,分别约占细胞总体积的1/600和1/800。人的红细胞呈双凹碟形,直径约7.6μm,厚度约2.8μm,比重约1.10。白细胞较圆,有多种类型,直径为10~20μm。血小板直径仅2~3μm,在血液中呈两面凸起的圆型或椭圆形。

对血液流动性质的研究已有百多年历史,1842年,Poi-seuille(法)测量过圆管内血液流量与压差的关系,得出著名的Poiseuille定律。二十世纪六十年代,Merill等做了大量的实验,人们对血液力学性质的认识才逐渐深化。血液粘度 有以下五个方面。

(1)血浆粘度:实验证明,血浆基本上是牛顿流体,切应力和切应变率呈线性关系,血浆的粘度约为1.2厘泊。血浆粘度μ随温度变化的规律可按经验公式计算,即μp=

其中μ0=1.2厘泊,t0=23℃,a

=420℃,b=111℃。血浆粘度还和血浆中蛋白质含量有关,蛋白质含量越高,血浆的粘度就越高,其关系由

Bayliss经验公式给出,即

其中μW是水的粘

度,c是每100ml血浆中含蛋白质的克数,b是经验常数。

不同的蛋白质对血浆粘度有不同的影响。纤维蛋白原虽只占血浆蛋白质的5%,但由于它的分子量最大,因此对血浆粘度仍具有重要影响,导致血浆的粘度比血清的粘度大20%。球蛋白占37%左右,对血浆粘度也有巨大影响。例如,在巨球蛋白血症中,球蛋白从1g/100ml,增加到4g/100ml,可使血浆粘度增加50%。白蛋白浓度最大,约占58%,但分子量小,对血浆粘度的影响在三种蛋白质中最小;但由于它的浓度高,所以对血浆粘度的影响依然不可忽视。

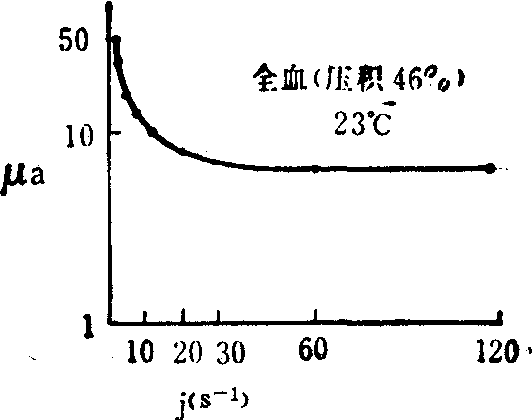

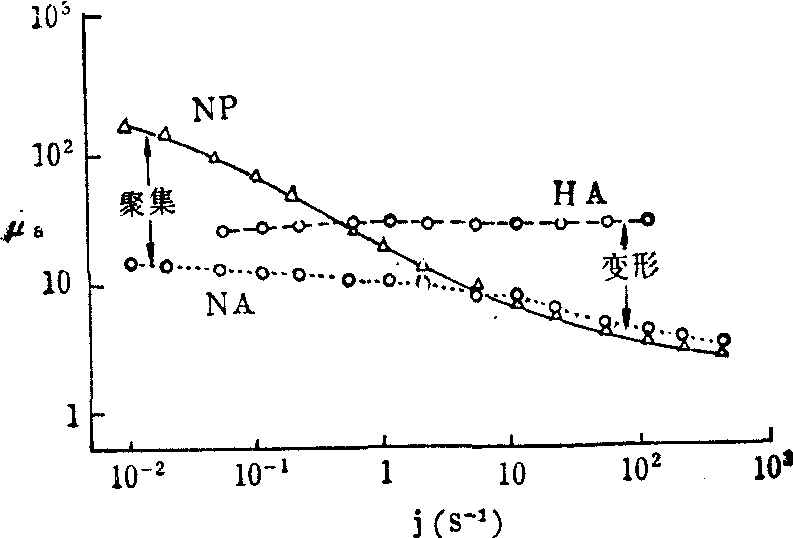

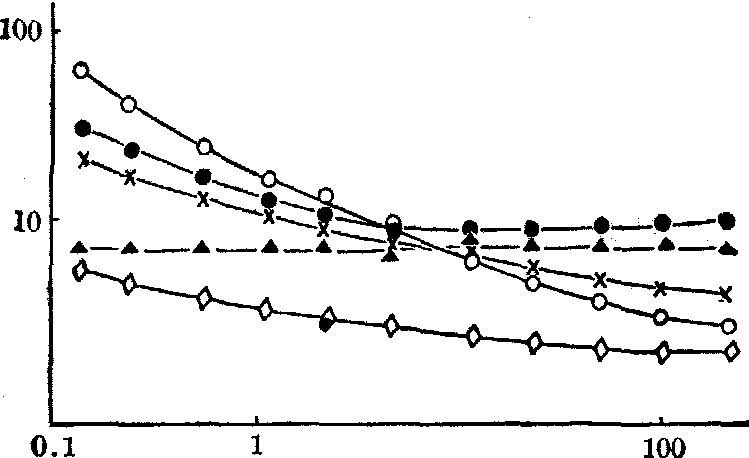

(2)血液粘度:与血浆不同,血液是非牛顿流体。图1是

利用锥板粘度计对

压积为46%的全血

测出的血液表观粘

度μa和切应变率

j的关系,表明其

表观粘度不是常

数,而是随j的增

加而减少,呈现出

剪切稀释的性质。

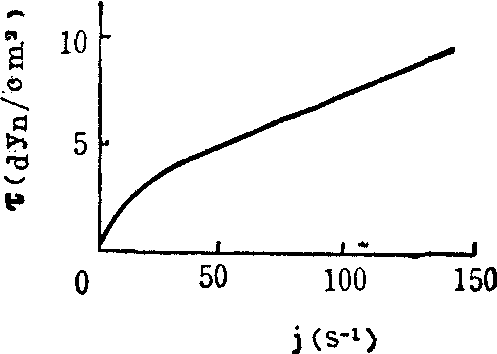

切应力τ和切应变

图1 血液表观粘度与切应变率的关系率j的关系不是直

线,而是一条曲线,

如图2所示。在高

切应变率时,粘度

趋于常数,血液可

近似地看作是牛顿

流体; 但在低切变

率,表观粘度急剧

增长,非牛顿效应

十分显著,此时必须将血液看成是非牛顿流体。

图2 血液切应力与切应变率的关系

(3) 血液的屈服应力:当血液的应变率趋于零时,切应力不趋于零而是趋于有限值,该值称为屈服应力 (Yieldstress)。血液屈服应力的存在,意味着当切应力小于某一值时,血液不发生流动; 只有当所受应力高于此值时,才会发生流动。

(4) 红细胞聚集作用: 血液呈现非牛顿特性是由红细胞引起的。早在1929年,Fahraeus发现人血的红细胞会聚集形成缗线状结构,切应变率越低,聚集作用越强; 当切应变率趋于零时,人血变成一个大的凝聚体,其形态类似于固体,切应力必须超过屈服值才能使其流动。由此可见,红细胞聚集是血液呈现屈服应力的原因。血浆蛋白能使红细胞凝聚能力提高,而纤维蛋白原是影响红细胞聚集的主要蛋白质。纤维蛋白原显示了比正常血浆高19倍的特殊聚集能力。仅占血浆蛋白5%的纤维蛋白质使血液的屈服值提高一半。其余的蛋白质和红细胞的贡献各占一半。根据Merill等人的研究,屈服应力f和纤

维蛋白原浓度的关系为

是红细胞压积,B是与纤维蛋白原的浓度有关的常数。当切应力由屈服值起不断增大时,聚集体逐渐裂解,变得越来越小,导致血液粘度减小; 当切应力进一步增大时,红细胞变形越来越显著,红细胞被拉长,并取顺着流线的方向,促使血液粘度进一步减小。当切应力增加到一定值后,所有聚集体已分散成单个细胞,此时再增加切应力,将不再引起粘度的改变,表观粘度趋于常数,τ-j的关系趋于牛顿流体的直线关系。图3清楚地说明红细胞聚集和变形对血液粘度的作用。NP表示正常血液,NA表示正常红细胞在白蛋白-Ringer溶液中的悬浮液,这种溶液不含纤维蛋白原和球蛋白,因而红细胞不

图3 红细胞聚集和变形对血液粘度的影响

会聚集。实验结果表明,这种悬浮液的粘度低于正常血液。NP和NA的差异说明红细胞聚集对血液粘度的影响。

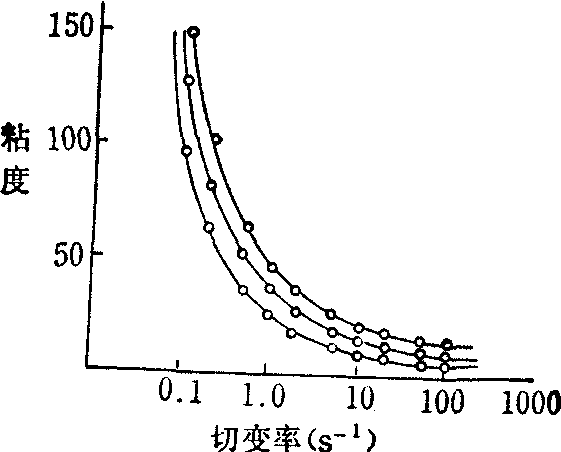

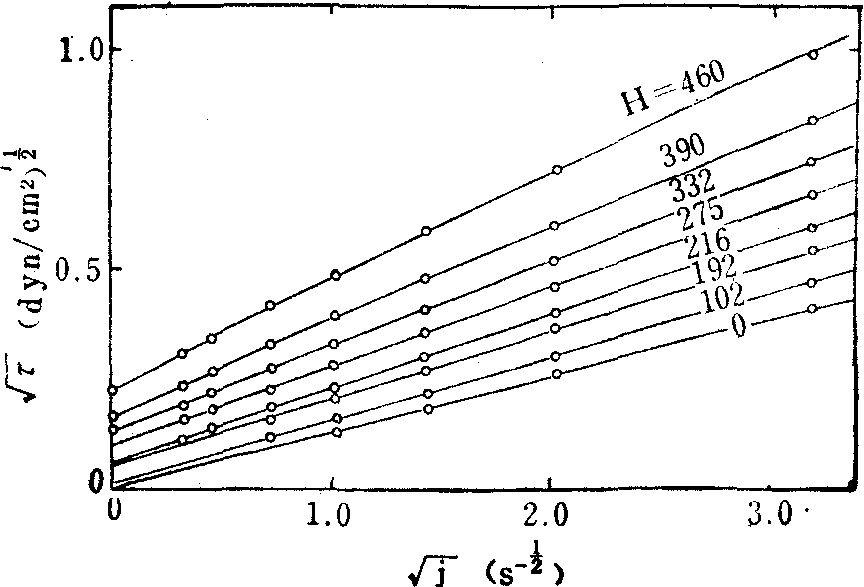

(5) 血液的本构方程:实测表明,血液的本构方程可以在切变率的很大范围内 (1-105S-1) 用Casson方程描

称为Casson粘度, fc

称为Casson屈服值。血液的粘度和屈服应力主要依赖于温度和红细胞压积。图4表示温度对血液粘度的影响。在同样的切应变率j及压积H下,温度升高将导致粘度降低。研究压积对μ0及fc的影响,对于了解病理条件下血液粘度的变化十分必要。图5表示在不同压积下,血液的Casson曲线,由此可看出H对μc及fc的影响。

图4 温度对血液粘度的影响

图5 不同压积下的血液Casson曲线

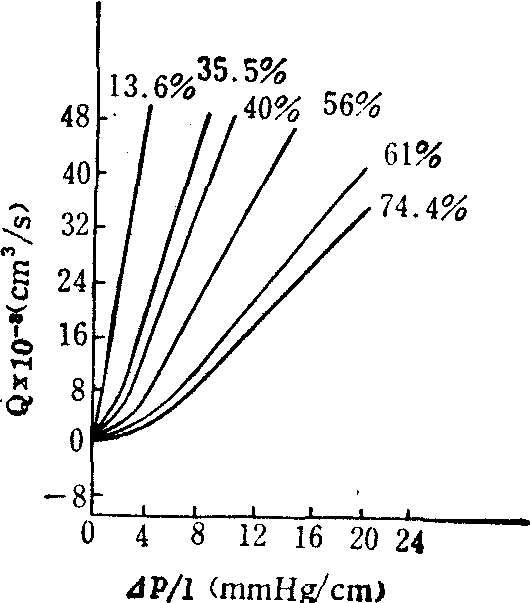

血液的流动曲线

血液在圆管内流

动时,压差△p与

流量Q的依赖关

系,称为血液的流

动曲线。牛顿流体

的流动曲线呈线性

关系。血液是满足

Casson方程的非牛

顿流体,其流动曲

线是非线性的,而

且随细胞压积的改

变取不同的形态

(图6)。图6表明:

❶压积很小时(例如13.6%),血液的流动曲线基本上是一条通过原点的直线,血液呈牛顿特

图6 血液的流动曲线

性;随着细胞压积的不断增加,血液的非牛顿特性越来越明显地表现出来。

❷细胞压积对血流曲线有显著影响,压积越大,要取得相同的流量,必须提供越来越大的压差,也就是说流动的阻力越来越大。

血液的粘弹性 Thurston和钱煦等在非定常流动条件下,研究了血液的流变性质,发现血液具有粘弹性。通常采用动力粘度μd表示血液的粘弹性, 即μ

=μ'-iμ'',μ'称为粘性分量,μ''称为弹性分量,i=

=μ'-iμ'',μ'称为粘性分量,μ''称为弹性分量,i= 。

。微血管内的血液流变性质 在血管半径与红细胞半径相仿甚至更小的微血管中,红细胞与血管的相互作用将直接影响血液的流变性质。微血管内血液流变性质主要有边缘血浆层、Fahraeus效应和Fahraeus-Lindgvist效应(参见“循环系统动力学”条)。

影响血液粘度的因素及其与病理的关系 (1)血浆:主要通过血浆蛋白质对血液粘度发生作用。

❶吸附红细胞膜,起搭桥作用,加强聚集能力。纤维蛋白原的作用最强,球蛋白次之;

❷电荷作用。纤维蛋白原和球蛋白接近中性,它们包围红细胞,削弱红细胞表面之间的静电斥力,促进聚集;白蛋白带负电,加强排斥作用,削弱聚集。可见,血浆蛋白中纤维蛋白原和球蛋白的浓度对粘度影响最大,白蛋白影响最小。人体患病后,一般球蛋白浓度增加,白蛋白浓度减少,纤维蛋白原浓度增加。例如,创伤、手术、发热及急性感染时,α球蛋白增加;脂肪质输运不足时,β球蛋白增加;所有类型的感染,γ球蛋白增加。由于蛋白浓度的增加伴随着血浆粘度的增加,因此血浆的粘度可用来作为疾病诊断的指标。

(2)红细胞:

❶红细胞压积:血液粘度和红细胞压积有很大关系。在红细胞增多症中,因产生红细胞的机制失调,细胞压积从40~45%增大到80%; 在红细胞抑制症中,细胞压积可降至30%以下。当压积从30%增至80%时,血液粘度将增加3.5倍。细胞压积为68%的红细胞增加症,血液粘度约为正常值的两倍;

❷红细胞的挠性:红细胞的易变性称为红细胞的挠性(Flexibility)。红细胞的挠性是影响血液粘度的重要因素之一,特别在细胞压积高时更是如此。红细胞的挠性的消失可以根本改变血液的流动特性。在微循环中,红细胞挠性可能是决定血液阻抗的最主要因素。例如,在椭圆红细胞症中,红细胞接近椭圆,挠性减少,剪切弹性模量增加,使流动阻力增加。红细胞的形状与挠性有密切的关系。正常的双凹蝶型有利于变形 而球型则不利于变形。例如椭圆红细胞症的红细胞接近于球型,其粘度比正常值大4~5倍,而且流变特性接近于牛顿流体。红细胞的挠性与细胞内部物质及细胞膜的性质密切相关。病态细胞由于细胞膜的畸变或血红蛋白的异常,挠性可能降低。红细胞两侧的渗透压影响红细胞的挠性和形状,因此渗透压变化间接影响血液粘度。根据Meiselman的实验,单位体积内红细胞数目不变时,从高渗到低渗,其粘度降低,屈服应力增加;

❸红细胞凝聚:红细胞凝聚的原因有,红细胞表面电荷减少或消失;红细胞表面产生了粘着物质;大链分子引起红细胞的结合和凝集。实验证明,纤维蛋白原、凝血

酶原、高分子右旋糖酐、羟基纤维素、聚乙烯、氢戊环等,都能使红细胞发生强烈凝聚,并使血液粘度增加。

(3) 白细胞和血小板:在血液中,由于白细胞和血小板的浓度比红细胞小得多,因此一般说来不会对血液流变性质给予直接的影响。例如严重的炎症和白血病,白细胞可增高到正常值的10倍,而对血液粘度的影响仍然很小。但是如果血管受到损伤,白细胞附着在血管壁的伤害部分,使有效面积减少,将对流动阻力产生显著影响。此外,严重的损伤可使血小板的浓度成倍增长,虽然由于其所占体积小,而对血液粘度不会有直接影响 但因血小板对凝血起重要作用,所以间接地对血液粘度发生影

响。

(4) 抗凝剂:采样的血液中如不加入抗凝剂,在低切应

变率下,2~4分钟就开始凝固。抗凝剂分为两大类: 一类会引起红细胞收缩,如柠檬盐和草酸盐;一类不会对红细胞的大小和形状产生影响,如肝磷脂乙烯肼-四腊酸。第一类抗凝剂可使粘度增加,而第二类抗凝剂对粘度不产生影响。

血液流变学

血液流变学是生物流变学的一个分支。它的主要任务是研究循环血液的流动性和变形性(即流变性),血液有形成分(红细胞等)的变形性和无形成分(血浆、血清)的流动性对血液流变性的影响,以及血液与血管和心脏之间的相互作用。

血液的流变学特征 血液是一种由水、电解质、可溶解气体、各种有机分子以及蛋白质、脂质和糖等高分子化合物组成的复杂溶液,其中又悬浮着大量的血细胞,如红细胞、白细胞和血小板等。从物理化学的角度来看,血液也属于液相(血浆)中分散有颗粒(血细胞) 的悬浮液系统。然而,与一般的悬浮液相比,具有以下三个特点:

❶血液是一个高浓度的悬浮液,其中血细胞的体积约占血液总体积的40~45%。爱因斯坦曾对悬浮液的粘度与溶质的浓度进行了专门研究,并推导出粘度公式。但他在推导这一公式时用的悬浮液的溶质浓度很稀,一般不超过3%,并认为粒子间的作用可以忽略不计。而在血液中,血细胞浓度高达40~60%,血细胞间的作用不仅不能忽略,相反,表现得更为强烈,极易发生相互集结;

❷爱因斯坦推导的悬浮液粘度公式的前提是溶质是一个悬浮的刚性

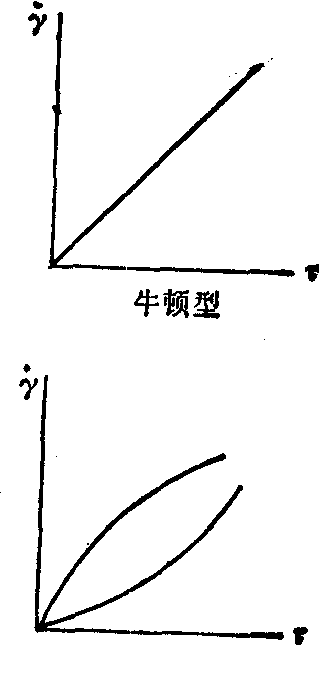

非牛顿型

图1 牛顿型和非牛顿型流体的流动曲线,γ示切变率,τ示切变应力

球体,而血液中所含有的溶质一血细胞不是一个悬浮的刚性球体,而是一个悬浮的弹性圆盘体;❸一般悬浮液的溶剂是均质的,而血液的溶剂血浆不是均质的,其中约含6~9%的蛋白质,它对红细胞的聚集性和粘弹性有重大影响。由此可见,血液并非是一般的悬浮液。这就使得血液的流动性和量度这一流动性的粘度具有与一般悬浮液的流动性和粘度不同的特点。首先,从显示切变应力和切变速率之间的关系的流动曲线来看,血液与牛顿型流体截然不同,它的流动曲线不是通过原点的一条直线,而是不通过原点的一条曲线。(图1)

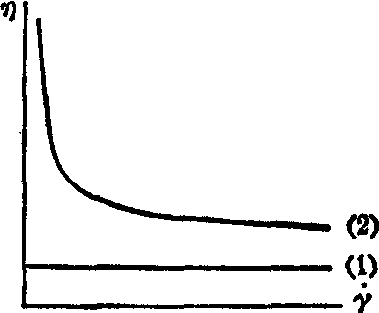

这说明血液不是牛顿

图2 血浆(1)和全血(2)的粘度与切变率的关系,η示粘度,γ示切变率

型流体,而是非牛顿型流体,而且又具有致流值和塑性的特征。其粘度不象牛顿型流体那样,是一个常数,而是一个随着切变速率而变化的变量(图2)。在人体血管内,管壁处的切变速率最大,其数值一般可以根据γ=4×V/r的公式求出,式中γ为切变速率;V为平均血流速度;r为血管的半径。人体不同部位的血管不仅r不同,而且血液在其中的V也不同,因此,人体不同部位的血管内的γ也是不同的(表1 )。

表1 人体不同部位血管中的血流切变速率

| 血管种类 | 半径(cm) | 平均流速 (cms-1) | 切变速率(s-1) |

| 主动脉弓 大动脉 毛细血管 腔静脉 大静脉 | <2 0.15 -0.0004 -2 0.1~0.7 | -100 17 -0.04 <30 2~4 | 100~200 400~600 500~1000 30~6 50~200 |

由于血液粘度随切变速率大小而变化,而切变速率的大小又与血液平均流速以及血管内腔的半径大小密切相关,故在人体的各个不同部位,血液粘度也随该部位的供血血管内的血液平均流速和血管半径而异。切变速率在毛细血管比较高,而在小静脉比较低。与此相应的是血液粘度在毛细血管比较低,而在小静脉则比较高。另外,在病理情况下,随着毛细血管内“泥流”的出现,血流变慢,切变速率可明显降低,而血液粘度则随之明显增高。

血液粘度的影响因素 可归纳如下:

(1) 血细胞的体积: 血液的粘度与红细胞的数量有密切关系。血液的粘度随红细胞的压积增高而增高,当红细胞的压积达到80%时,由于红细胞相互紧贴在一起,成为一个整体,血液可完全失去流动性。

(2) 血细胞的大小和形态: 红细胞的大小 (即平均血细胞容积),对血液粘度有明显影响,平均血细胞容积愈高,血液粘度亦愈高;反之,血液粘度愈低。红细胞的平均容积因动物的种类而异,而同一种动物的红细胞在不同的生理、尤其是病理条件下,亦有明显差别(表2)。

从表2可见,与正常人比较,在病理条件下红细胞平均容积可发生明显的变化,最低为52μm3,最高为125μm3。

表2人红细胞在生理和病理条件下的平均容积

| 直径(μm) | 厚度(μm) | 容积(μm3) | |

| 正常 慢性贫血性黄疸 低血红色素性贫血 恶性贫血 | 7.2 6.2 6.3 8.5 | 2.0 3.0 1.7 2.2 | 82 90 52 125 |

(3)血细胞的聚集: 正常情况下,红细胞或血小板处于分散状态; 但在某种病理状态下,它们可处于聚集状态,如几个红细胞相互叠合起来,成为“缗钱状”,这种情况下,血液粘度是增高的。由于在灌流压较大、流速较快和切变速率较高时,可把这些“缗钱状”的聚集体冲开,使它们重新处于分散状态,故这种情况下测定的粘度较小;相反在灌流压较小,流速较慢、切变速率较低的情况下,它们又重新形成 “缗钱状”,这时粘度值又增大了。细胞之间的聚集和分散,还与细胞表面所带的负电荷量有关,如负电荷量带得多,则细胞之间静电斥力亦大,则处于分散状态;相反,则处于聚集状态(测定电荷多寡方法见“细胞电泳”条)。红细胞沉降率,可说是红细胞间聚集性的粗略指标,即红细胞聚集性高者,血沉快;反之,则血沉慢。由于血沉还受血球压积等多种因素影响和干扰,因此血沉并非是反映红细胞聚集的良好指标。血细胞间的聚集性有其分子生物学的基础,其根本原因在于细胞膜外表面结构功能及血浆中大小分子对膜表面的作用。

(4) 红细胞的变形能力: 人红细胞是一直径为7~8μm的双面凹的圆盘细胞,当它通过小于它自己直径的微血管时,红细胞可依靠变形而挤过;但红细胞丧失变形

图3 红细胞变形能力对血液粘度的影响

●福尔马林固定的红细胞在血浆中 ▲福尔马林固定的红细胞在生理盐水中 ◇正常红细胞在生理盐水中 ○正常红细胞在血浆中 ×正常红细胞在高渗血浆中

正常红细胞在血浆中的粘度表现为:在低切变速度下,粘度值高;在高切变速度下,粘度下降。而经福尔马林固定的则不同:在高低切变速度下,其粘度值几乎差不多。这是由于经此种处理后,红细胞丧失变形能力,丧失其非牛顿型流体性质所致。

(5) 血浆和血清粘度: 正常人的血浆粘度在切变速度0.1~1200s的范围内,属于牛顿粘度。血浆或血清作为由蛋白质、糖类以及脂质等组成的高分子溶液,与含有球形高分子化合物的一般溶液相比,显示出更高的粘度。血浆的这一特性除与血浆中含有球形高分子化合物 (如各种球蛋白)外,尚与含有链状高分子化合物有关。在链状高分子化合物中,纤维蛋白原是影响血浆或血液粘度的最重要成分。纤维蛋白原等链状化合物在血浆中能形成网状结构,从而影响血浆的流动,是造成血浆具有高粘度特性的重要原因。由此而引起的粘度,称为结构粘度。一般结构越不对称,形成网状结构的能力亦越强。在血浆链状化合物中,纤维蛋白原的分子结构是最不对称的,因此,它对血浆粘度的影响较具有对称结构的高分子化合物要大得多。上述现象,只是发生在压强或温度比较低的范围内。当压强或温度升高超过一定范围时,由于血浆中链状高分子化合物所构成的网状结构被破坏,血浆的粘度也随之降低。这时,血浆的粘度与一般球形高分子溶液的粘度基本上相同,即都服从于牛顿定律。由此可见,血浆的粘度由牛顿粘度和结构粘度两部分组成。

血液粘度异常综合征 根据血液粘度异常的表现特点可分为高血粘综合征与低血粘综合征。

(1)高血粘综合征:指血液粘度高于正常,是血液粘度异常综合征中最常见的一种类型。根据造成原因又可分为多种类型:

❶血细胞数量或压积增高型,最典型的是红细胞增多症,其中真性红细胞增多症患者,血液粘度可增高至正常的5~8倍,血液粘度的增高与红细胞数量的增多几乎呈指数关系。属于此种类型的高血粘综合征,除红细胞增多症外,尚有慢性肺部疾病、肺心病、高山病、充血性心力衰竭、法乐四联症等先天性心脏病、烧伤、烫伤和冻伤症等疾患。慢性白血病时,血液粘度也可明显增高,这是由于白细胞总数增高或由于成骨髓细胞或成淋巴细胞的数量增多所引起。

❷红细胞、血小板聚集性增高型,最典型的是心肌梗塞、冠心病等心血管疾病,急性脑梗塞或肺、肾动脉栓塞症,血液粘度同样明显增高,显著者可比正常人高4~5倍。血液粘度增高亦见于心绞痛患者,但不如急性心肌梗塞时明显。血液粘度增高也是心脏代偿功能不全的特征性表现之一。对充血性心脏衰竭的患者进行观察的结果表明,血液粘度在代偿期间可比正常增高10%。冠心病血液粘度增高与红细胞间易于聚集成缗钱状有关。红细胞间的聚集和形成缗钱状,正常情况下仅出现于切变速度比较低,即40~50s-1时,然而,在心肌梗塞病人,则可出现于切变速度为100s-1,以至500s-1时。据此,有人认为心肌梗塞时,血液粘度增高主要是由于红细胞之间的聚集能力增高所致。属于此类型的高血粘症尚有糖尿病。糖尿病病人和健康人之间的血液粘度的差异在低切变速度时表现得更为明显,其特征是红细胞之间的聚集和形成缗钱状可发生于小动脉中。

❸红细胞变形能力低下型,最典型的疾病是镰形血红蛋白病。它是一种致命的慢性溶血性贫血病,发病机理是由于血红蛋白在α、β、γ或δ链的一级结构上发生一个氨基酸被另一种氨基酸替换的变异。血液粘度增高主要取决于红细胞的镰形血红蛋白的浓度,尤其是红细胞内由于还原血红蛋白s形成一种由很多平行排列的细丝组成的粘性半固体凝胶,结果导致红细胞的内部粘度增高和变形能力的降低。

❹血浆、血清粘度增高型,最典型疾病有巨球蛋白血症、多发性骨髓瘤、高血脂症、球蛋白增多症等。本型在测出血浆或血清粘度增高的同时,根据血浆或血清中各种化学成分的变化,又可分为纤维蛋白原增高型(缺血性中风、心肌梗塞、糖尿病、肿瘤等)、血脂增高型(高血脂症等)、球蛋白增高型(慢性肝炎、肝硬化症、肺心病等)和核酸增高型(急性白血病等)。

(2) 低血粘综合征:系指血液粘度低于正常,是血液粘度异常综合征中较少见的一种类型。其发病机理与红细胞压积减少有关。根据血液粘度低下出现的条件和原因,又可分为

❶病理性低血粘综合征,属于此型有几种出血疾病,如出血性脑中风、上消化道出血、鼻出血、功能性子宫出血等。这些疾病的特点是血液粘度的降低与红细胞压积的减少呈平行关系,是机体失血后组织水向血管内转移,纠正低血容量,从而使血液被稀释的结果。因此,这类疾病又叫做出血性低血粘症。还有一些疾病,如各种贫血症、尿毒症、肝硬化腹水症、急性白血病等,也表现有低血液粘度,但它们的发生与出血无关,而与慢性消耗性病理过程有关,故这类疾病则叫做非出血性低血粘综合征。

❷生理性低血粘综合征,这一类型的特点是血液粘度降低出现于人体正常生理过程的某一阶段,如妇女月经期以及妊娠期所见到的低血粘度均属于此种类型。

血液流变学hemorrheology

是研究血液流动、变形的学科。研究范围为血液的流动、黏滞、变形的性质,血液有形成分的黏性、弹性及血液凝固特点等。临床上常用血细胞比容、全血比黏度、全血还原黏度、血浆比黏度、红细胞电泳时间、纤维蛋白定量、血沉、血沉方程K值等指标来反映血液流变学的变化。

- 有经验是什么意思

- 有经验的人办事精明能干,观察和判断问题又快又准是什么意思

- 有经验的人对事情比较熟悉是什么意思

- 有经验的编辑是什么意思

- 有结果的行为是什么意思

- 有结网片是什么意思

- 有绝对的把握是什么意思

- 有绝的是什么意思

- 有统帅才能的人是什么意思

- 有继之辞是什么意思

- 有继承人是什么意思

- 有编号的出版物是什么意思

- 有缘是什么意思

- 有缘凤来是什么意思

- 有缘分是什么意思

- 有缘分,合得来是什么意思

- 有缘千里也相投,对面无缘不偶是什么意思

- 有缘千里来相会是什么意思

- 有缘千里来相会,无缘对面不相识是什么意思

- 有缘千里来相会,无缘对面不相逢是什么意思

- 有缘千里来相会,无缘对面不相逢。是什么意思

- 有缘千里能相会.是什么意思

- 有缘千里能相会 - 元·无名氏是什么意思

- 有缘千里能相会,无缘对面不相逢是什么意思

- 有缘千里能相会,无缘对面不相逢。是什么意思

- 有缘无分是什么意思

- 有缘由的忧虑是什么意思

- 有缘那怕隔重山是什么意思

- 有缝嗵窜是什么意思

- 有缝的鸡蛋——招惹苍蝇是什么意思

- 有缝隙的墙壁是什么意思

- 有缠头是什么意思

- 有缺点是什么意思

- 有缺点也有优点是什么意思

- 有缺点的战士终竟是战士,完美的苍蝇也终竟不过是苍蝇是什么意思

- 有缺陷孩子是什么意思

- 有缺陷或弊病的政治措施是什么意思

- 有缺陷的天才儿童是什么意思

- 有罗纨者必有麻蒯。是什么意思

- 有罪是什么意思

- 有罪判决是什么意思

- 有罪判决书是什么意思

- 有罪年七十以上十五以下是什么意思

- 有罪当迁案是什么意思

- 有罪推定是什么意思

- 有罪的人是什么意思

- 有罪的人天之戮民是什么意思

- 有罪破产是什么意思

- 有罪自求惩处是什么意思

- 有罪行为是什么意思

- 有罪证据是什么意思

- 有罪证据与无罪证据是什么意思

- 有罪辩护是什么意思

- 有羊不愁赶上山是什么意思

- 有羊还愁赶不上山是什么意思

- 有羌是什么意思

- 有美一人是什么意思

- 有美丽花纹的石头是什么意思

- 有美之而莫敢辞,有非之而莫敢隐。是什么意思

- 有美人兮迥出群是什么意思