血液凝固与纤维蛋白溶解

血液凝固即流体血液在一定条件下凝成血块的过程,这是一系列循序进行的酶促反应,最后使血浆中可溶性的纤维蛋白原转变成不溶性的纤维蛋白。血液凝固是机体防止创伤后失血过多的重要功能,若凝血功能有缺陷,常可致出血不止。血浆中存在大量抗凝物质,足以使凝血过程限于某一局部而不致蔓延,抗凝物质缺乏则常易产生血栓。止血之后,所形成的血凝块又会逐步溶解,有可能使这一局部的血液供应逐步恢复。这一过程称为纤维蛋白溶解或纤溶,也是由一系列酶促反应完成的。临床上曾发现因纤溶缺陷而反复发生血栓者。因此,血凝、抗凝与纤溶是正常人体内三个密切相关的功能系统。

凝血因子 血浆与组织中有很多直接参与凝血的物质,统称为凝血因子。目前国际通用的命名法,是将这些因子按发现先后用罗马数字编号(见表)。此外,还有前激肽释放酶、激肽原以及来自血小板的磷脂等直接参与凝血过程。除因子Ⅳ与磷脂而外,其余已知的凝血因子都是蛋白质,其中绝大部分为蛋白酶而以酶原的形式存在(其激活型加用“a”表示)。血液凝固基本上是由一系列局限的蛋白水解过程完成的。因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ都是蛋白酶,其活性中心均含有丝氨酸残基,而且这些因子在肝细胞的核微粒处合成肽链后,还必须依靠维生素K使其肽链上某些谷氨酸残基(例如在因子Ⅱ即靠近其N-端的十个谷氨酸残基)于γ位羧化成为γ-羧谷氨酸残基,以构成这些因子的Ca2+结合部位。这些因子必须通过Ca2+将它们与磷脂连接起来,才能激活及进行催化,所以在维生素K缺乏时,这些因子都不能发挥作用而出现出血倾向。因子Ⅱ、Ⅸ、Ⅹ都是以酶原形式存在于血浆中,而因子Ⅶ虽是血浆中有活性的酶,但必须有组织凝血致活素同时存在才能起作用。血浆中的因子Ⅶ是由一条肽链构成的糖蛋白 (αⅦ),若此肽链在一定部位被蛋白酶切断,变成两条肽链(βⅦ),其活性可增加约80倍。其他具有蛋白酶活性的凝血因子尚有因子Ⅻ、Ⅺ与前激肽释放酶,均属于血浆蛋白,其中前激肽释放酶是由肝脏合成。因子ⅩⅢ也属于血浆蛋白,其激活型ⅩⅢa具转酰氨酶的作用。因子Ⅴ和Ⅷ也属于血浆蛋白,因子Ⅴ是在肝内合成的,因子Ⅷ则可能是在血管内皮细胞中合成的。因子Ⅷ可使因子Ⅹ的激活加快1000倍,因子Ⅴ也大大加速因子Ⅱ的激活,它们经过一定的有限的水解之后,这种加速作用还可显著增强,但它们本身并不能激活因子Ⅹ或Ⅱ,因而属于辅助因子。因子Ⅷ可能由两个蛋白质分子以非共价键联结而成,其中一个分子量较小,具有促凝血活性,缺乏时产生血友病,具有这种活性的部位称为ⅧAHF,这个分子的合成由X-染色体控制; 另一个分子量较大(ⅧAGn),具有抗原性,并有与血小板的聚集、粘附功能有关的部位Ⅷvwd,缺乏时产生von Willebrand病,其合成由常染色体控制。激肽原也可能是一种辅助因子。因子Ⅲ是一种脂蛋白,其蛋白质部分仅有微弱的凝血活性,而与脂基结合后,其作用可增加950倍。因子Ⅲ存在于脑、肺、肾、肝、脾、大血管等组织中。动脉粥样硬化斑处的血管内皮细胞膜上有较高的因子Ⅲ活性,这可能与这类病人容易产生血栓有关。

凝血因子命名法一览表

| 编号 | 同 义 名 | 编号 | 同 义 名 |

| 因子Ⅰ | 纤维蛋白原 | 因子Ⅷ | 抗血友病因子(AHF), 抗血友病球蛋白 |

| 因子Ⅱ | 凝血酶原 | 因子Ⅸ | 血浆凝血致活素成分 (PTC),Christmas因子 |

| 因子Ⅲ | 组织凝血致活素 | 因子Ⅹ | Stuart-Prower因子 |

| 因子Ⅳ | 钙离子 | 因子Ⅺ | 血浆凝血致活素前质 (PTA) |

| 因子Ⅴ | 前加速素,加速球蛋 白,易变因子 | 因子Ⅻ | 接触因子,Hageman 因子 |

| 因子Ⅶ | 前转变素,血清凝血酶 原转变加速素(SPCA) | 因子Ⅻ | 纤维蛋白稳定因子 |

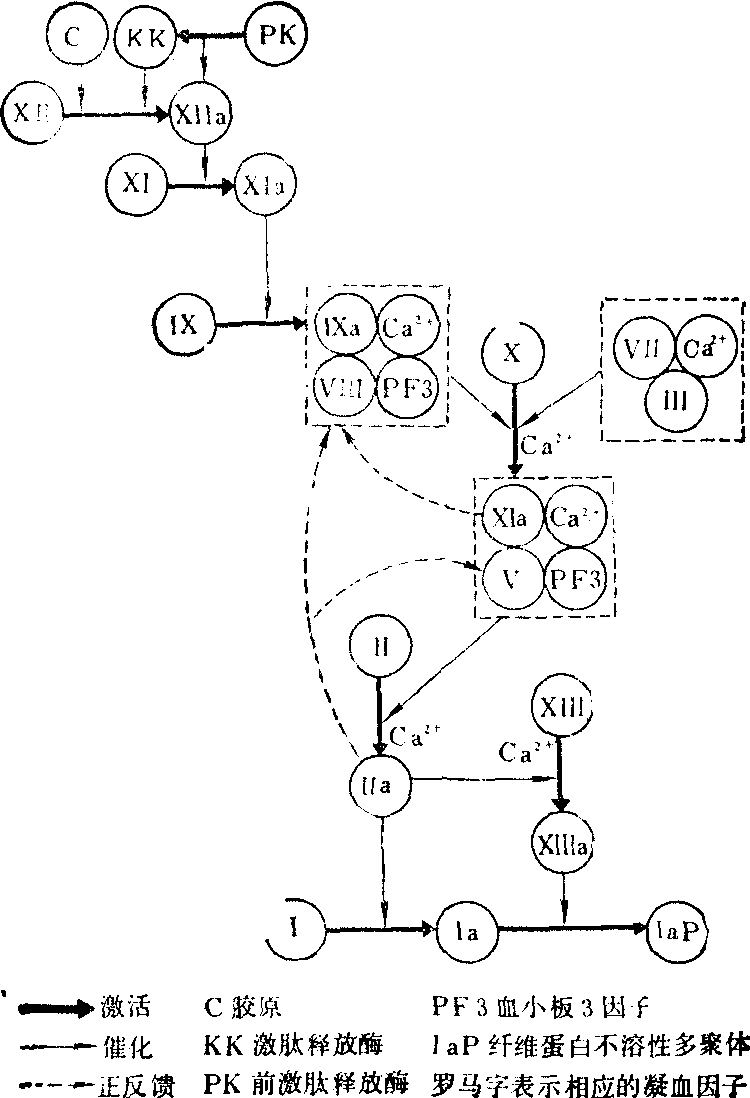

凝血过程 凝血过程可分为三个阶段: 因子Ⅹ激活成为Ⅹa; 因子Ⅱ激活成为Ⅱa; 因子Ⅰ转变成Ⅰa (纤维蛋白)。因子Ⅹ的激活可以通过两种不同的途径。完全依靠血液内的凝血因子逐步使因子Ⅹ激活的,称为内源性激活途径,例如血管内膜损伤或抽出血液置玻璃管内发生凝血的情况; 依靠血管外组织释放的因子Ⅲ的参与以激活因子Ⅹ的,称为外源性激活途径,例如创伤出血后的凝血。凝血过程见图。一般认为内源性途径是由激活因子Ⅻ开始的。已知有两类物质可以激活因子Ⅻ,一类是带负电荷的表面(如血管内膜破损后暴露出来的胶原纤维、基膜以及玻璃等),所形成的激活物与因子Ⅻ分子量相同,称为Ⅻa;另一类属于蛋白酶(如纤溶酶、激肽释放酶、胰蛋白酶等),最后形成的激活物其分子量约为因子Ⅻ的1/3,称为Ⅻf

Ⅻf又能激活前激肽释放酶以生成激肽释放酶。Ⅻa可激活因子Ⅺ成为Ⅺa,但必需激肽原参予。因子Ⅻa与Ⅺa的生成可能均系分子结构的内部改变,无需Ca2+参与。Ⅺa激活因子Ⅸ是进行有限水解,从后者肽链中切出一小段,这一步骤必须有Ca2+存在。因子Ⅹ激活成Ⅹa也是有限水解过程,Ⅸa虽有蛋白酶活性,但需要有因子Ⅷ加速其催化作用,而且必须要有Ca2+和磷脂(来自血小板,即血小板第三因子)将这些因子连接在一起。外源性途径是血浆中的因子Ⅶ与Ca2+和组织释放的因子Ⅲ(含有磷脂)形成复合物,并与因子Ⅹ连接,将因子Ⅹ激活成Ⅹa

Ⅻf又能激活前激肽释放酶以生成激肽释放酶。Ⅻa可激活因子Ⅺ成为Ⅺa,但必需激肽原参予。因子Ⅻa与Ⅺa的生成可能均系分子结构的内部改变,无需Ca2+参与。Ⅺa激活因子Ⅸ是进行有限水解,从后者肽链中切出一小段,这一步骤必须有Ca2+存在。因子Ⅹ激活成Ⅹa也是有限水解过程,Ⅸa虽有蛋白酶活性,但需要有因子Ⅷ加速其催化作用,而且必须要有Ca2+和磷脂(来自血小板,即血小板第三因子)将这些因子连接在一起。外源性途径是血浆中的因子Ⅶ与Ca2+和组织释放的因子Ⅲ(含有磷脂)形成复合物,并与因子Ⅹ连接,将因子Ⅹ激活成Ⅹa Xa形成后又可对因子Ⅷ进行有限水解使其活性显著增加,也可以使αⅦ转变成βⅦ。这些作用属于正反馈,可加速因子Ⅹ的激活。Ⅹa进而激活因子Ⅱ (凝血酶原)成为Ⅱa(凝血酶),本质上这也是一种有限水解的过程,也必须有因子Ⅴ加速其反应,而且必须有Ca2+和磷脂将这些因子连接起来。通常将因子Ⅴ、Ⅹa、Ca2+和磷脂构成的复合物称为凝血酶原激活物。在激活因子Ⅱ时,Ⅹa首先从因子Ⅱ那带有十个 -羧谷氨酸残基的N-端脱下一段肽链。这脱下的一段称为片段1.2,包括两个部分:靠近N-端的部分是Ca2+的结合部位,称为片段1;另一部分可能是因子Ⅴ的结合部位,称为片段2。因此因子Ⅱ余下的肽链虽然失去了与Ca2+结合区的直接连系,仍然可以通过与因子Ⅴ的连接与Ⅹa共同结合于复合物中,于是Ⅹa可将因子Ⅱ余下的肽链再切断形成Ⅱa,这可能就是因子Ⅴ加速因子Ⅱ激活的原理。Ⅱa也能使因子Ⅱ发生有限的水解,但只是脱下片段1,即切下了Ca2+结合部位。这不但使因子Ⅱ余下部分不能与Ⅹa很好地结合于同一复合物中,而且切下的片段1还将与因子Ⅱ竞争Ⅹa复合物,因此,Ⅱa对因子Ⅱ的作用是一种负反馈作用,即抑制其激活过程。此外,Ⅱa也能使因子Ⅴ、Ⅷ发生有限水解,显著增强其活性,即有正反馈作用。Ⅱa对纤维蛋白原(因子Ⅰ)的作用,也是局部的有限水解。纤维蛋白原是二聚体,每一个亚基又有A、Bβ及γ三条肽链。在Ⅱa催化下,先后从A 及Bβ的N-端脱下A与B两个小肽(约为纤维蛋白原分子量的3%),这样即可形成纤维蛋白的多聚体,但仍需有ⅩⅢa的作用才能稳定。因子ⅩⅢ也是由Ⅱa进行有限水解激活的,也必须有Ca2+参加。ⅩⅢa的作用是使一个纤维蛋白亚基的谷氨酰胺侧链与另一个纤维蛋白亚基的赖氨酸侧链之间形成E-(γ-谷氨酰)赖氨酸键,这样首先将纤维蛋白亚基的γ-肽链联结起来, 也可以在

Xa形成后又可对因子Ⅷ进行有限水解使其活性显著增加,也可以使αⅦ转变成βⅦ。这些作用属于正反馈,可加速因子Ⅹ的激活。Ⅹa进而激活因子Ⅱ (凝血酶原)成为Ⅱa(凝血酶),本质上这也是一种有限水解的过程,也必须有因子Ⅴ加速其反应,而且必须有Ca2+和磷脂将这些因子连接起来。通常将因子Ⅴ、Ⅹa、Ca2+和磷脂构成的复合物称为凝血酶原激活物。在激活因子Ⅱ时,Ⅹa首先从因子Ⅱ那带有十个 -羧谷氨酸残基的N-端脱下一段肽链。这脱下的一段称为片段1.2,包括两个部分:靠近N-端的部分是Ca2+的结合部位,称为片段1;另一部分可能是因子Ⅴ的结合部位,称为片段2。因此因子Ⅱ余下的肽链虽然失去了与Ca2+结合区的直接连系,仍然可以通过与因子Ⅴ的连接与Ⅹa共同结合于复合物中,于是Ⅹa可将因子Ⅱ余下的肽链再切断形成Ⅱa,这可能就是因子Ⅴ加速因子Ⅱ激活的原理。Ⅱa也能使因子Ⅱ发生有限的水解,但只是脱下片段1,即切下了Ca2+结合部位。这不但使因子Ⅱ余下部分不能与Ⅹa很好地结合于同一复合物中,而且切下的片段1还将与因子Ⅱ竞争Ⅹa复合物,因此,Ⅱa对因子Ⅱ的作用是一种负反馈作用,即抑制其激活过程。此外,Ⅱa也能使因子Ⅴ、Ⅷ发生有限水解,显著增强其活性,即有正反馈作用。Ⅱa对纤维蛋白原(因子Ⅰ)的作用,也是局部的有限水解。纤维蛋白原是二聚体,每一个亚基又有A、Bβ及γ三条肽链。在Ⅱa催化下,先后从A 及Bβ的N-端脱下A与B两个小肽(约为纤维蛋白原分子量的3%),这样即可形成纤维蛋白的多聚体,但仍需有ⅩⅢa的作用才能稳定。因子ⅩⅢ也是由Ⅱa进行有限水解激活的,也必须有Ca2+参加。ⅩⅢa的作用是使一个纤维蛋白亚基的谷氨酰胺侧链与另一个纤维蛋白亚基的赖氨酸侧链之间形成E-(γ-谷氨酰)赖氨酸键,这样首先将纤维蛋白亚基的γ-肽链联结起来, 也可以在 -肽链之间形成这样的联系,从而形成稳定的不溶性纤维蛋白多聚体。一般说来,外源性激活途径快而内源性激活途径较慢,但两者之间又有联系。 已知Ⅹa可直接激活因子Ⅸ, 而Ⅻ

-肽链之间形成这样的联系,从而形成稳定的不溶性纤维蛋白多聚体。一般说来,外源性激活途径快而内源性激活途径较慢,但两者之间又有联系。 已知Ⅹa可直接激活因子Ⅸ, 而Ⅻ 也可使αⅦ变成βⅦ。通常很可能不是单纯由一种途径进行凝血的。

也可使αⅦ变成βⅦ。通常很可能不是单纯由一种途径进行凝血的。

血液凝固过程

抗凝物质 正常人每毫升血浆含凝血酶原约300单位,一般在凝血时全部激活成为300单位凝血酶。10ml血浆在凝血时生成的凝血酶就足以使全身血液凝固。但生理凝血通常只局限于某一部位,而且出现的凝血酶的活性很少超出每毫升8~10单位,说明正常人的血浆中有很强的抗凝血酶活性,能迅速破坏新生成的凝血酶。至于血浆中的抗凝物质,肝素很早就发现了,以后又陆续提出六种抗凝血酶物质并用罗马数字编号。现在已知,所谓抗凝血酶Ⅰ实质上是纤维蛋白对凝血酶的可逆性吸附; 抗凝血酶Ⅱ又称为肝素辅助因子,已证明与抗凝血酶Ⅲ为同一物质。抗凝血酶Ⅲ原是血浆中能够逐步地、不可逆地破坏凝血酶的物质的总称,以后发现其中的σ2-巨球蛋白与σ1-抗胰蛋白酶均属于一般性的蛋白酶抑制物,仅有一种属于α2-球蛋白的抗凝血酶物质具有特异性,因而国际血栓与止血研究委员会决定只将这种α2-球蛋白称为抗凝血酶Ⅲ。所谓抗凝血酶Ⅳ未得到证实,抗凝血酶Ⅴ是在某些疾病时出现的物质,抗凝血酶Ⅵ是纤溶时纤维蛋白原的某些降解产物。因此,目前所知道的血浆中最重要的抗凝物质是抗凝血酶Ⅲ和肝素,它们的作用约占血浆全部抗凝血酶活性的75%。抗凝血酶Ⅲ是血浆中一种糖蛋白,正常人血浆含量约为20mg/100ml,是一种抗丝氨酸蛋白酶,每一分子抗凝血酶Ⅲ可结合一分子凝血酶,即由抗凝血酶Ⅲ分子上的精氨酸残基与凝血酶分子上的丝氨酸残基结合,形成复合物而使凝血酶失活。若有肝素与抗凝血酶Ⅲ的某一特定的ε-氨基赖氨酰残基结合,可使抗凝血酶Ⅲ与凝血酶的亲和力增强约100倍,因而两者结合得更快更稳定,使凝血酶立即失活。抗凝血酶Ⅲ和肝素也使其他含丝氨酸的蛋白酶同样失活,其中包括Ⅺa、Ⅸa和Ⅹa,特别是Ⅹa。但是,抗凝血酶Ⅲ和肝素破坏凝血酶的作用较快而破坏Ⅹa的作用较慢,而且血小板、磷脂或因子Ⅴ与磷脂的复合物可以保护Ⅹa。因此,凝血时产生的凝血酶分子虽比Ⅹa约多100倍,却同样很快被清除。抗凝血酶Ⅲ与肝素结合后还能抑制激肽释放酶,但两者却不能单独抑制激肽释放酶。肝素是含有己糖醛酸、己糖胺和硫的直链多糖酯,存在于大多数组织中,以肝与肺中为最多。肝素主要由肥大细胞产生,各组织含肝素量的多少,可能决定于所含肥大细胞的数量。肝素本身尚能抑制凝血酶原的激活、促使纤维蛋白吸附凝血酶,但这些作用可能并不重要,因为除去血浆中的抗凝血酶Ⅲ以后,肝素几乎不能影响凝血过程。此外,肝素能激活血浆中的脂酶,加速血浆中乳糜微粒的清除,可能有利于防止与血脂有关的血栓形成。

纤维蛋白溶解 纤溶系统包括四种成分,即血纤维蛋白溶解酶原(简称纤溶酶原)、血纤维蛋白溶解酶(简称纤溶酶)、激活物与抑制物。纤溶酶原是单肽链的β-球蛋白,分子量约92,000,其N-端为谷氨酸,又称为谷-纤溶酶原。谷-纤溶酶原很可能是在肝、骨髓、嗜酸粒细胞与肾中合成的;在正常成年人血浆中约含20mg/100ml,婴儿较少,妇女妊娠晚期增多。纤溶酶原的激活也是有限水解的过程,第一步先从它的N-端脱下一段肽链,以致其N-端成为赖氨酸,就称为赖-纤溶酶原; 第二步再于一定部位切断肽链,变成以-S-S-键相连的两条肽链的蛋白质分子,就是有活性的纤溶酶,分子量仅约8,000~9,000。纤溶酶本身也可使谷-纤溶酶原变成赖-纤溶酶原。纤溶酶是血浆中活性最强的蛋白酶,也是一种肽内切酶,但特异性较小,可水解凝血酶、因子Ⅴ、因子Ⅷ,可激活因子Ⅻ直至成为Ⅻf,可使aⅦ变成βⅦ,并促使血小板聚集和发生释放反应,但它的主要作用是水解纤维蛋白原与纤维蛋白。纤溶酶主要是水解精氨酸-赖氨酸键,也可水解精氨酸酯与赖氨酸酯。在水解纤维蛋白原时,首先从纤维蛋白原的Aa链C-端切下一段肽链,形成分子量为260,000的一级衍生物; 再从Bβ链切下一段肽链,变成分子量为240,000的“X片段”,这两种纤维蛋白原降解产物仍然可以发生凝固。接着,X片段又被分成Y(分子量为155,000)与D(分子量为85,000)两个片段;Y片段又进一步水解成E(分子量为50,000)与D两个片段。这些降解产物都不能凝固,而且Y和E都有抗凝血酶活性,D则可以阻碍纤维蛋白分子的聚合。以后还可继续水解成分子量小于30,000的片段。这可能是平时纤维蛋白原分解代谢的重要途径。纤溶酶对纤维蛋白的水解,在血管内外均可进行。正常情况下,血管内膜表面常有低水平的纤溶活动,很可能血管内也经常有低水平的凝血过程,两者处于平衡状态。血管内出现血栓时,纤溶将主要局限于血栓,这可能是由于血浆中有大量抗纤溶物质(即抑制物),而血栓中的纤维蛋白可吸附或结合较多的激活物,使血栓中激活物的浓度增大所致。纤溶酶原激活物分布广而种类多,血浆中主要有三类:第一类为血管激活物,主要是在小静脉、毛细血管等处的上皮细胞中合成后释放于血液中,以维持血液激活物于一定的基本水平;肌肉运动、静脉阻断、儿茶酚胺和组织胺增加等,均可使血管上皮细胞合成和释放的激活物增多。第二类为组织激活物。很多组织中有激活物,而以子宫、前列腺、肾上腺等处较多,肝内却几乎没有。组织激活物的作用主要是在修复组织、愈合伤口等情况下,在血管外进行纤溶。细胞在分化成熟期中含激活物较多,老化的细胞中较少,它们在细胞破坏解体时可释入血中。临床上常用的尿激酶,是肾脏合成与分泌的激活物,纤溶活性很强,其生理作用可能是防止肾小管中纤维蛋白沉着。第三类为依赖于因子Ⅻ的激活物。其中一种是前激肽释放酶,经Ⅻ。激活变成激肽释放酶后,即可激活纤溶酶原;另一种称为因子Ⅻ辅助因子,也是经Ⅻ3激活后即成为激活物。这一类激活物显然是与凝血过程同时被激活的,在使血凝与纤溶相互配合并保持二者之间的平衡方面,可能有一定意义。此外,还有多种激活物,如链球菌产生的链激酶就是一种强有力的激活物。至于对纤溶的抑制物,它们一般特异性很小,可分为两类:一类是激活物的抑制物,如血浆中的α2-巨球蛋白对尿激酶有竞争性抑制作用,血清中有一种α2-球蛋白可对抗尿激酶与链激酶的作用等。另一类是纤溶酶的抑制物,这比前一类重要。其中主要是α2-巨球蛋白,它能普遍抑制血中各种肽内切酶,包括纤溶酶、胰蛋白酶、凝血酶、激肽释放酶等。每一分子α2-巨球蛋白能够不可逆地结合一分子纤溶酶(或其他蛋白酶),结合后这些蛋白酶对大分子底物完全丧失催化作用,但对分子较小的底物仍有水解作用。这样的结合物形成后,可迅速被巨噬细胞清除。其次是α1-抗胰蛋白酶,它对纤溶酶的抑制作用也是不可逆的,但作用缓慢,由于分子量较小,容易渗出血管外。这两种抑制物可能对控制血管外纤溶有一定意义。

- Ammonium borate trihydrate是什么意思

- Ammonium bromide是什么意思

- Ammonium carbonate是什么意思

- Ammonium cerium(IV)sulfate tetrahydrate是什么意思

- Ammonium cerium(Ⅳ)nitrate是什么意思

- Ammonium chloride是什么意思

- Ammonium chloroiridate(IV)是什么意思

- Ammonium chloroiridite(Ⅲ)sesguihydrate是什么意思

- Ammonium chloroosmate(IV)是什么意思

- Ammonium chloropalladate(IV)是什么意思

- Ammonium chloroplatinate(IV)是什么意思

- Ammonium chlororhodite(Ⅱ)monohydrate是什么意思

- Ammonium chlororuthenate(IV)是什么意思

- Ammonium chlororuthenite(Ⅳ)monohydrate是什么意思

- Ammonium chromate是什么意思

- Ammonium citrate dibasic是什么意思

- Ammonium citrate tribasic是什么意思

- Ammonium cobaltous sulfate hexahydrate是什么意思

- Ammonium cupric chloride dihydrate是什么意思

- Ammonium cupric sulfate hexahydrate是什么意思

- Ammonium dichromate是什么意思

- Ammonium ferric chloride是什么意思

- Ammonium ferric citrate brown是什么意思

- Ammonium ferric citrate green是什么意思

- Ammonium ferric oxalate trihydrate是什么意思

- Ammonium ferric sulfate dodecahydrate是什么意思

- Ammonium ferrocyanide是什么意思

- Ammonium ferrous sulfate hexahydrate是什么意思

- Ammonium fluoaluminate是什么意思

- Ammonium fluoborate是什么意思

- Ammonium fluoride是什么意思

- Ammonium fluorogallate是什么意思

- Ammonium fluorosilicate是什么意思

- Ammonium formate是什么意思

- Ammonium gallium sulfate dodecahydrate是什么意思

- Ammonium hydrogen oxalate hemihydrate是什么意思

- Ammonium hydrosulfide是什么意思

- Ammonium hydroxide是什么意思

- Ammonium hypophosphite是什么意思

- Ammonium iodate是什么意思

- Ammonium iodide是什么意思

- Ammonium lactate是什么意思

- Ammonium magnesium chloride hexahydrate是什么意思

- Ammonium magnesium phosphate hexahydrate是什么意思

- Ammonium magnesium sulfate hexahydrate是什么意思

- Ammonium manganese sulfate hexahydrate是什么意思

- Ammonium mercuric thiocyanate是什么意思

- Ammonium metavanadate是什么意思

- Ammonium molybdate tetrahydrate是什么意思

- Ammonium molybdophosphate是什么意思

- Ammonium nickel sulfate hexahydrate是什么意思

- Ammonium nicotinate monohydrate是什么意思

- Ammonium nitrate是什么意思

- Ammonium nitrate 50% solution是什么意思

- Ammonium oleate是什么意思

- Ammonium oxalate monohydrate是什么意思

- Ammonium paratungstate hexahydrate是什么意思

- Ammonium pentaborate tetrahydrate是什么意思

- Ammonium perchlorate是什么意思

- Ammonium perrhenate是什么意思