蛩蠊目

Grylloblattodea。通称蛩蠊。昆虫纲、有翅亚纲、渐变态类。世界已知3属25种(包括4个亚种),中国已知1种。蛩蠊属分布于北美西部者,已知13种(及亚种);Grylloblattina属仅知1种,分布于西伯利亚; Galloisiana属已知11种,分布于日本、南朝鲜和中国的东北地区。其中,中国的这一种,由王书永1986年首次发现于长白山,1987年定名为中华蛩蠊。蛩蠊目昆虫从形态构造看,与古昆虫中原直翅目非常接近,被认为是唯一原始类群的残遗,是昆虫纲中的活化石。在科学研究上有重要价值。(见彩图165)

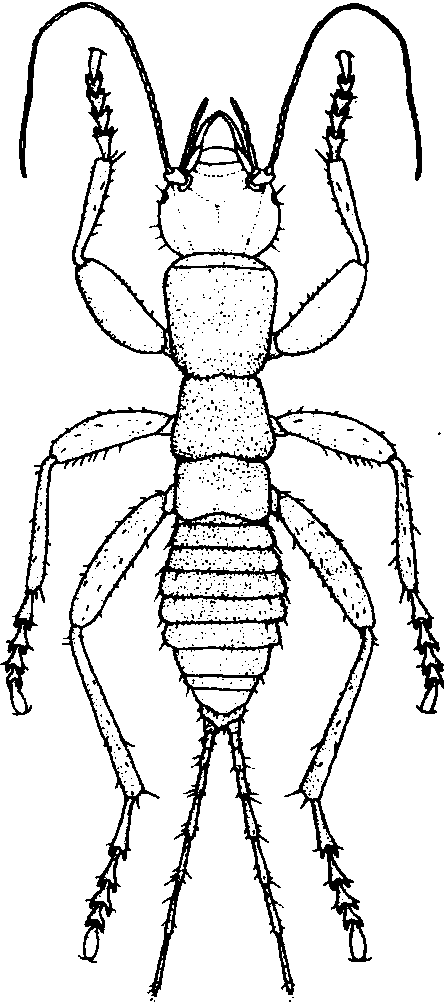

形态 体细长无翅,长13~30毫米。头前口式。触角丝状,20~40节; 复眼小或无,单眼缺如。口器咀嚼式,上颚大,具齿,无磨区; 下颚须发达,5节,外颚叶2节,内颚叶具齿; 下唇长,末端具细长的唇舌,下唇须3节。前胸方或长方形,中胸大于后胸;腹板区包括数个膜质分开的骨片节,侧板斜,中、后胸具气门。3对足相同,适于疾走;基节左右接近,跗节5节,腹面具跗垫,末端具2爪。腹部长,背板10节,宽短,雄虫腹板9节,雌虫8节,产卵器突出,剑状,由3对细而尖、部分活动的瓣组成。尾须细长,由8~9节组成。雄虫腹末有一对左右不对称的刺突(见图)。

中华蛩蠊

(仿王书永)

习性 杂食性,夜间活动。喜低温,多分布在海拔1 500~6 500米的高纬度山地和高原,靠近冰川和融雪地带的河湖附近。在苔藓和堆积物、石下或土中栖息,有些种类穴居,日本的Galloisiana属则在山地倾斜坡的砂砾地带、朽木中和石下活动。产卵于土壤中或苔藓内。雌成虫一年成熟产卵,卵的孵化期约一年,若虫8龄,生活史历期约5年。

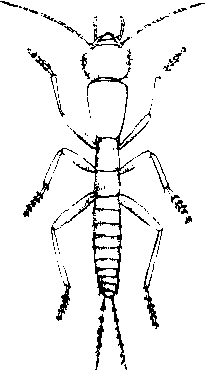

蛩蠊目Grylloblattodea

昆虫纲,有翅亚纲。成虫体长12~30 mm,长扁形,暗灰色。无翅。咀嚼式口器,前口式。触角丝状;复眼退化,无单眼。前胸发达,步行足,跗节5节。雌虫具剑状产卵器,尾须长,8~9节。多发生于高海拔湖沼、水流湿处的石块下。渐变态,夜出性,取食植物或小虫的尸体。本目昆虫与古昆虫原直翅目接近,与蜚蠊、螽斯、蝗均有相似处,称为“活化石”,具有重要的分类学价值。世界已知仅5种,中国于1986年在长白山发现1种,定名为中华蛩蠊(Galloisiana sinensis Wang)。

蛩蠊

蛩蠊目

隶属有翅亚纲。本目只有蛩蠊科1个科。已发现3属25种,中国已知1种,首次发现本目昆虫是于1986年在长白山发现的中华蛩蠊。蛩蠊体长15~30mm。触角28~40节。小颚叶片具1~2齿。小颚须5节。下唇分前、中、后3节,前节3节组成的须1对以及侧唇舌、中唇舌各1对。胸部3节背片。3对足等长,基节特大,跗节5节,各具1腹垫。腹部10节。雌腹片第8节退化,产卵管前具有1对卵管瓣,腹片第9节更加缩小,产卵管后具有两对卵管瓣。雄腹片第9节很大,并附有1对不对称的腹基片和腹刺。雌雄腹端均有能动的尾毛1对,由5~8节组成。美国和加拿大的怪蛩蠊栖息于海拔462~2000m高山的石块下边。中国的蛩蠊曾在海拔2000m山地滑坡滚石地段发现。蛩蠊适应于1℃低温环境。雌虫羽化约1年后成熟,卵单产。卵1年后化为若虫,5~7年完成1世代。

- 热论是什么意思

- 热证是什么意思

- 热译师传是什么意思

- 热诚是什么意思

- 热谩是什么意思

- 热贝利亚努是什么意思

- 热贝莱亚努是什么意思

- 热贡六月会是什么意思

- 热贡艺术是什么意思

- 热贡艺术是什么意思

- 热质说是什么意思

- 热质说是什么意思

- 热质说是什么意思

- 热身赛是什么意思

- 热身赛是什么意思

- 热轧是什么意思

- 热轧扁钢常用规格及理论重量是什么意思

- 热轧普通工字钢常用规格及理论重量是什么意思

- 热轧普通槽钢常用规格及理论重量是什么意思

- 热轧等边角钢常用规格及理论重量是什么意思

- 热轧钢管生产问答是什么意思

- 热辐射是什么意思

- 热辐射性质及其测量是什么意思

- 热达尔日是什么意思

- 热运动是什么意思

- 热迫大肠是什么意思

- 热逆汤是什么意思

- 热那亚(Genova)是什么意思

- 热那亚会议是什么意思

- 热那亚会议的召开是什么意思

- 热那亚共和国是什么意思

- 热那亚国际经济会议是什么意思

- 热邪是什么意思

- 热郁是什么意思

- 热郁汤是什么意思

- 热郁汤是什么意思

- 热郁汤是什么意思

- 热郁汤是什么意思

- 热郁汤是什么意思

- 热释光测年是什么意思

- 热释电性是什么意思

- 热里雅波夫是什么意思

- 热量是什么意思

- 热量是什么意思

- 热量平衡是什么意思

- 热量换算系数是什么意思

- 热量资源是什么意思

- 热钱是什么意思

- 热锅上的蚂蚁是什么意思

- 热锅上的蚂蚁是什么意思

- 热锅上的蚂蚁——直打转转是什么意思

- 热锅上蚂蚁是什么意思

- 热锅上蚂蚊是什么意思

- 热锅炒热菜是什么意思

- 热镀锌是什么意思

- 热镦锻模材料的选择是什么意思

- 热门话题集是什么意思

- 热闹是什么意思

- 热闹是什么意思

- 热闹的动物园是什么意思