萨斯喀彻温省Saskatchewan

首府:里贾纳

面积:65.23万平方千米

人口:99.24万(1993)

主要城市:萨斯卡通、里贾纳、穆斯乔、艾伯特王子城、斯威夫特卡伦特、北巴特尔福德

语言:英语(83.1%)、法语(2.0%)、其他语(12.5%)、多语(2.4%)

加入联邦日期:1905年9月4日

国民生产总值:198.37亿加元(1992)

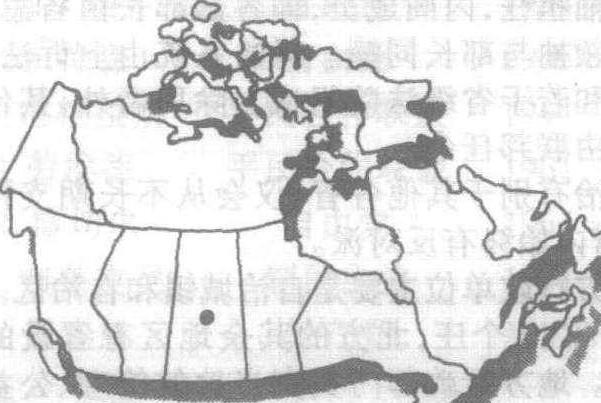

因萨斯喀彻温河而得名。位于加拿大中部,在西经101°30′~110°、北纬49°~60°之间,东、南、西、北四面分别与马尼托巴省、美国、艾伯塔省和西北地区毗邻。南北长1225千米,北部宽445千米,南部宽630千米。江河湖泊面积占总面积的12%。

位置

百花:草原百合

盾徽

地 理

前寒武纪地盾位于北纬54°~57°之间,从西北向东南斜跨全省,约占全省面积的1/3。地盾以南是土壤肥沃的平原、该省著名的“粮仓”,也是世界小麦的主要产区之一。西南部平原地势较高,起伏较大,与“粮仓”带不同。西南部边境是塞普里斯丘陵,为落基山脉东部在加拿大境内的最高地段,海拔高度1392米。

数百万年前,该省广大地区均为海洋淹没,直到第四纪时期才逐渐形成陆地。现在的平原多由前寒武纪时期的山脉风化而形成。由于侵蚀、风化、地壳的上升和海潮的起落等原因,历经长期的地质年代后,地下便形成油、气、煤、盐、钾碱和其他矿物层。第四纪冰川时期对地质结构的形成影响最大。冰川的移动形成了平原、湖泊和丘陵。北部气候寒冷,土壤贫瘠,不适宜农耕,多岩石、湖泊、沼泽、泥炭地和地盾区特有的森林。南部的土壤种类较多,有沙土、黏土等,但主要是肥沃的褐色土和黑色土,宜于耕作。

植被可分为6个地带,均呈西北一东南走向。北部边境是极地植被带,植被带以南是广阔的北方针叶林带,针叶林带以南是混合林带,地盾以南是“粮仓”,“粮仓”北部是白杨林区,中部和南部是草原。

水资源丰富,主要河流有南、北萨斯喀彻温河和丘吉尔河等。河水主要来源于降雪和落基山脉冰雪融化的雪水。各地降雪量差异很大。由于湖泊多分布在非农业地区,开发地下水资源费用又高,所以农作物区的一个特点是水库、池塘众多,以防止春季雨水流失。年降水量差异大,从几十毫米到500毫米不等,一般西南部降水量小,往东北部则逐渐增大。

全省可分三个气候带:北部寒冷多雪,夏季短暂;“粮仓”带温和;西南大草原是半干旱区。1月最低气温-50℃ 以下,最高气温0℃以上;7月最高气温达40℃以上。无霜期60天~100天。作物生长受气候的严重影响。春季最后一次霜冻一般在6月初,秋季第一次霜冻在9月初。冬季多暴风雪,夏季多雷雨,这也是该省气候的特点之一。

除有农业所需的土地和水之外,矿藏资源也十分丰富,矿产量居全国第五位。钾碱资源居全国第一,铀和油居第二,还有大量的天然气。森林面积占全省面积的一半以上,约1/3的林木可供采伐。野生动物种类繁多,毛皮产值居全国第五位。十分重视保护自然资源和人力资源。省府在医疗、劳动立法和民权保护方面采取了若干改革措施。联邦和省政府都注重对水和其他必不可少的资源的保护。省府还制定了综合环保计划。如在北方建立瞭望台和巡逻机队,控制对野生动物的捕猎量,保护飞禽走兽,发展渔业,设立鸟类禁猎区等。

早在公元前1万年,当地就有土著人居住。17世纪后期,首批欧洲探险家来到这里。19世纪70年代,移民大量涌入。1881年有居民1.9万,1931年达92万,1961年后,人口在92万~95.5万间波动。1993年增至99.24万,占全国人口的3.6%,居第六位;其中,城镇人口占63.0%,农村人口占37.0%;人口密度每平方千米1.5人。居民中,英国人、德国和奥地利人、乌克兰人、斯堪的纳维亚人、法国人后裔在全省人口中所占的比例分别为40%、20%、10%、7%、6%。此外还有俄国人、波兰人、土著印第安人、荷兰人和亚洲人。操英语的人占全省人口的90%以上。居民大多居住在该省南半部。

无大都会。萨斯卡通和里贾纳两市的人口都不到20万。穆斯乔和艾伯特王子城都不到4万,北巴特尔福德、斯威夫特卡伦特和约克顿的人口均在2万以下。

1987年有劳力50万人。工会始于19世纪末和20世纪初。现在,最大的工会是教师工会和公务员工会。销售业、石油业和钾碱业也有工会组织。80年代,失业率在全国最低。

60年代,部分公立学校开始用法语授课。最大的教派是联合教会(教徒占信教人数的32%),其次是罗马天主教(占26%)、路德教和英国圣公会(各占约10%)。乌克兰天主教、希腊东正教、孟诺派、长老派和浸礼教等教派的人数不多。电视的出现使原教旨主义在当地扎下了根,福音教在80年代发展最快。各宗教团体历来重视禁律、移民、教育和学校用何种语言教学等社会问题,在社会上发挥了一定的作用。

历 史

当地最早的居民是印第安人,长期过着封闭的部落生活,1690年才与欧洲人有所接触。此后,欧洲人陆续来到这个地区。最初的探险者多是为了获取海狸毛皮而来。从事这种交易的印第安人越来越依靠交易站和白人用作交易诱饵的酒。18世纪后期,对土地和当地自然资源感兴趣的白人开始进入该地区。19世纪中期,毛皮交易在当地经济上所占的统治地位开始受到威胁。

从1871年起,欧洲人以武力相威胁,强迫印第安人签订一系列条约,使土著人只能住在保留地上,实质上剥夺了土著人的其他土地。梅蒂人为分地问题而举行暴动,1885年被镇压,使他们失去“分地权”。1872年,政府颁布有利于农场主的第一个联邦土地法和鼓励移民法。1882年~1883年,铁路通到该省,为新移民的到来创造了条件。1885年,当地人口3.2万,其中50%是英国人,44%是印第安人;1901年增至49万,英国人仍占50%,但印第安人仅占2.4%。英国人牢牢地掌握着政权。1905年正式成为联邦的一个省。

1905年后,全省人口已超过60万,铁路的修建和学校的建立促使该省北部的拓展。到20世纪30年代,北部可耕地大都被占用。拓居对萨斯喀彻温的社会生活产生了深刻影响。随着时间的推移、社会的变化和联姻的增加,不同种族集团间的差别已趋于消失,但依然可区分出法国人、德国人、乌克兰人、斯堪的纳维亚人、哈特派和孟诺派信徒等群体。

20世纪30年代,集体移民暂时结束。全省人口不到100万,其中匠人、艺术家和自由职业者极少。人口特点是流动性大。两次大战期间,培养的富于活力的人不断外流,但该省教育和产业的蓬勃发展也吸引了不少外省人。

随着新思想的出现,英裔放松了对政权的控制。最初,该省政坛上几乎没有非英国血统的人。到20世纪70年代,中欧人出现在政府各级部门,有的还身居要职。过去,宗教或出身往往决定人们对各种社会问题所持的立场。但到80年代,这种情况有所改变,在多数问题上,争议双方不再以出身代表自己的立场。

1930年,联邦政府将公有土地管辖权移交给省政府。从经济上看,这是该省现代史上最重大的事件。有了管辖权,该省不仅有了种种税收来源,而且提高了在全国的地位。70年代以后,该省扩大了在联邦内的影响,在国家事务中也有了发言权。小麦在加拿大国际贸易中始终占重要地位。但在现代的萨斯喀彻温,除小麦外,还有钾碱和原油等矿藏。自30年代的干旱和大萧条以来,已逐步实现经济多样化。

政 治

政权结构包括省督、行政委员会和由64人组成的议会。在联邦议会有6名参议员和14名众议员。

行政管理由省督和政府负责,但实际上是政府在行使行政管理职权。立法机构实行一院制,由64名议员组成,议员分别从64个选区选举产生。省总理由执政党领袖担任,内阁成员,即各部部长由省总理提名。反对党领袖与部长同酬。司法系统由上诉法院、省高级法院和若干省级法院组成。除后者外,其他法院的法官都由联邦任命。

政治有别于其他各省,议会从不长期支持联合政府,政府内始终有反对派。

地方行政单位主要是自治城镇和自治区。北方有10个村和14个庄,北方的其余地区有省设的地方行政部门。地方行政部门负责当地的管理、公益事业和收取地方税。

在联邦中的地位不高,但通常有一名以上内阁成员,也产生过两位曾长期任议员的总理(金和迪芬贝克)和一位在加拿大历史上任期最长的联邦(农业)部长。

各党派在政治上相当活跃。1934年~1986年间,任何一个政党在竞选中都没能连续获胜两次以上。1944年,平民合作联盟获胜,产生北美第一个社会主义政府,并连续执政20年之久,在卫生、福利和公有企业等方面承袭了自由党制定的政策。自由党1964年重新上台,仍然实行既定的政策。无论哪个党执政,与联邦政府的关系都比较和谐。

有一套完善的医疗计划。建立了医疗保险制度,全省居民均可享受免费治疗。医疗保险法1961年制定,1962年颁布。后来又补充学龄儿童牙齿保险和药费保险。实行药费保险后,病人只按比例自付部分药品费。

萨斯喀彻温省历任省督(1905~1987)

| A.E.福盖特 | 1905~1910 |

| G.W.布朗 | 1910~1915 |

| R.S.莱克 | 1915~1921 |

| H.W.纽兰兹 | 1921~1931 |

| H.E.芒罗 | 1931~1936 |

| A.P.麦克纳布 | 1936~1945 |

| T.米勒 | 1945 |

| R.J. M.帕克 | 1945~1948 |

| J. M.于里克 | 1948~1951 |

| W.J.帕特森 | 1951~1958 |

| F.J.巴斯蒂多 | 1958~1963 |

| R.L.汉比奇 | 1964~1970 |

| P. S.沃勒比茨 | 1970~1976 |

| G.波蒂厄斯 | 1976~1978 |

| C.I.麦金托什 | 1978~1983 |

| F. W.约翰逊 | 1983~ |

萨斯喀彻温省历任总理(1905~1987)

| T. W.斯科特 | 自由党 | 1905~1916 |

| W. M.马丁 | 自由党 | 1916~1922 |

| C. A.邓宁 | 自由党 | 1922~1926 |

| J.G.加丁纳 | 自由党 | 1926~1929 |

| J. T. M.安德森 | 保守党 | 1929~1934 |

| J.G.加丁纳 | 自由党 | 1934~1935 |

| W. J.帕特森 | 自由党 | 1935~1944 |

| T. C.道格拉斯 | 平民合作联盟 | 1944~1961 |

| W.S.劳埃德 | 平民合作联盟 | 1961~1964 |

| W.R.撒切尔 | 自由党 | 1964~1971 |

| A. E.布莱克尼 | 新民主党 | 1971~1982 |

| D. G.迪瓦恩 | 保守党 1982~ |

经 济

从移民时期开始,经济就依赖外界。现在已有几种主要产品外销,但很多消费品,如罐头食品、汽车、农具等仍全靠进口。主要经济部门都被外地人控制。正是由于这一原因,合作社运动才取得显著成就。合作社满足了当地居民的需要,其成员超过全省的一半,资产超过550亿加元(1986)。

农业是主要产业,农业现金收入1992年达43.04亿加元。是全国最大的小麦产地,1986年小麦产量达1.27万吨。油菜、燕麦、大麦、亚麻籽、饲料和牧草的产量也都名列前茅。畜牧业虽不能同谷物生产相比,仍不失为重要的经济成分。猪肉和牛肉的销售额约为小麦销售额的五分之一。现代农业经济的特点是农场数量逐渐减少,规模不断扩大。中、小型农场所占的比例全国最小,但农业纯收入却居全国第一。

采矿业是仅次于农业的第二大产业,矿产值1992年达43.04亿加元。1986年原油产值占采矿业总产值的50%,钾碱产值占25%,铀产值占15%以上。1985年外销1120立方米原油和5.86亿加元的钾碱。

制造业不发达,销售额在全国居第八或第九位。全省有1000余家制造厂(1986),员工大都不到100人,产品多半运往其他省区。制造业过于专业化,省内市场较小,有些进口货又相当便宜,这些因素影响了制造业的发展。经过多年的努力,到80年代,制造业的种类才逐渐增多。

林业产值不高,但对该省贡献很大,因为建住房、修铁路、架电话线等需要大量木材。树木除做木材外,还用来做微粒板和纸桨等,1985年外销木材产值约4000万加元。

渔业产值大大低于林业产值,年产值约300万加元~400万加元,3/4的商业性活动在北方。在种粮地带,鱼类皆为人工饲养。

交通运输是薄弱环节。没有水路交通线,只有陆路和航空运输。北方没有陆上运输线,全靠航空运输。虽有大小航空公司,但对北方地区不提供短途散装货运服务,而且北方地区的空运极易受气候的影响。货物主要靠公路和铁路运输,尤其是小麦和钾碱。铁路全长逾1.3万千米,仅次于安大略省,居全国第二。公路总长逾20万千米,居全国各省区之首。重视发展交通运输,每年的财政预算中,交通仅次于卫生和教育,居第三位。1986年,该项预算逾2亿加元。

能源储量丰富,发电量达1.41万兆瓦时,电力可以满足需要,其他能源均可供外销。政府对电力生产和天然气供应实行垄断。1986年,总装机容量2735兆瓦,其中30%为水电,70%为火力发电。乡村多用石油作燃料,城镇则普遍用天然气。

农业和采矿业都需大量资金,省政府除尽可能提供外,还大力引进外资或集资来予以补充。1987年3月,省财政赤字逾90亿加元。1985年,全省约有特许银行的支行400家,平均每村1家。信用社是当地居民自己的银行,在省内自成体系,分布广泛。1985年有信贷银行272家,储户几乎占全省人口的一半,资产达39.5亿加元。1944年通过政府保险法。萨斯喀彻温政府保险公司办理多种财产保险,尤其是汽车保险,1985年,该公司资产逾4.5亿加元。

主要税收来自个人所得税、销售税、汽油税、团体所得税。萨斯喀彻温财产保险公司提供的多种财产保险,其利润多用于省内投资。1986年,省财政收入29.5亿加元,主要支出对象是公共卫生(30%)、教育(19%)、社会服务(10%)和铁路建设(9%)。

文 教

随着移民的到来和人口的增长,增设学校、招聘教师和提高教师素质成为当务之急。首批教师来自东部邻近各省,不久后,创立几所师范学校。1927年,萨斯喀彻温大学教育学院成立,此后,各师范学校先后并入该教育学院。萨斯喀彻温大学成立于1907年,80年代时已有14个系科、1000多名教师、1.6万多学生。1974年,里贾纳大学成立,11年后有学生8000多。从20世纪70年起先后兴办10多所社区学院,着重进行中学后职业教育,1986年招生8.6万多。1985年~1986年学年,全省公立学校学生20.26万,私立学校学生2900人。此外,联邦主要为印第安人和因纽特人办的学校还有几千学生。教育由一名部长负责,统管普通教育和继续教育两个部门。地方院校由学区选出的董事会负责,资金主要来源于地方税收和省政府提供的资助。

工艺品素享盛誉。每年夏天举办全省工艺品展览。政府鼓励和资助各种创作活动。为收集该省艺术家有价值的作品,仅1986年就支出265万加元。各艺术部门都有出类拔萃的艺术家。音乐家在国内外享有盛名。印第安人血统和欧洲人血统的影视、绘画艺术家享有很高的声誉。陶瓷艺术品也颇受好评。里贾纳和萨斯卡通有交响乐队,两地大学艺术教育的质量都很高。许多从事文艺创作的人都有创作室。萨斯喀彻温大学的埃玛莱克校园每年夏天都是艺术家的营地。

出版业也很发达,有一家出版社专门出版“大草原文艺作品”,颇有成就。有几家新闻机构为总部设在省外的公司所拥有。城乡都办有报刊,其中多为周刊。大学办有各种学术刊物。还有作为印第安人和梅蒂人喉舌的期刊。广播在北方相当重要,几乎各地都可收听,加拿大广播公司的节目由里贾纳和拉龙日的电台转播。拉龙日是北部最偏远的村庄之一,有公路通达。各居民区均可收看电视。有线电视始于20世纪70年代末,不仅扩大了家庭收视范围,还使多数观众可以收看省外的节目。

土著人和欧洲移民的后代都珍视自己的历史。省级和国家级的历史遗址众多。北部偏远地区的古迹显示了欧洲人早期的传教活动,其他地区的古迹以各种形式展示了该省的发展史。在萨斯喀彻温档案馆的帮助下,该省已编写数百部地方史,其历史记载比其他多数地方详细。

- 有色玻璃是什么意思

- 有色玻璃纸是什么意思

- 有色省是什么意思

- 有色眼镜是什么意思

- 有色金属是什么意思

- 有色金属之乡是什么意思

- 有色金属产品购销手册是什么意思

- 有色金属企业是什么意思

- 有色金属再生物质资源手册:有色金属废件和废料的产生和利用是什么意思

- 有色金属冶炼劳动卫生是什么意思

- 有色金属冶炼工业环境污染是什么意思

- 有色金属冶炼废水处理是什么意思

- 有色金属及其市场指南是什么意思

- 有色金属及合金加工手册是什么意思

- 有色金属工业是什么意思

- 有色金属提取冶金手册是什么意思

- 有色金属文摘是什么意思

- 有色金属王国是什么意思

- 有色金属矿产是什么意思

- 有色金属矿山环境污染是什么意思

- 有色金属进出口公司是什么意思

- 有色金属采矿业是什么意思

- 有色金属铸造手册是什么意思

- 有色金属锻造与模锻手册是什么意思

- 有色铅笔记录法是什么意思

- 有色非真画,无弦是古琴。是什么意思

- 有艺是什么意思

- 有艺不在年高是什么意思

- 有节是什么意思

- 有节制地表现情感是什么意思

- 有节制的人是什么意思

- 有节制的生活是什么意思

- 有节即有俗是什么意思

- 有节奏是什么意思

- 有节奏、彼此相应发声是什么意思

- 有节奏地摆动是什么意思

- 有节奏地诵读是什么意思

- 有节奏地诵读诗文是什么意思

- 有节奏地鸣叫是什么意思

- 有节奏的响声是什么意思

- 有节奏的轻拍声是什么意思

- 有节奏的铃声是什么意思

- 有节奏而响亮的声音是什么意思

- 有节奏韵律的文体是什么意思

- 有节操是什么意思

- 有节操和志气是什么意思

- 有节操的人是什么意思

- 有节的马鞭是什么意思

- 有节皆如石,无香亦自馨。是什么意思

- 有节秋竹竿是什么意思

- 有芒小麦是什么意思

- 有芯无神是什么意思

- 有花是什么意思

- 有花堪折直须折是什么意思

- 有花堪折直须折,莫待无花空折枝是什么意思

- 有花堪折直须折,莫待无花空折枝。是什么意思

- 有花头是什么意思

- 有花常共笑,无月不同圆是什么意思

- 有花当面插,有话当面讲是什么意思

- 有花无酒少精神,有酒无花俗了人是什么意思