茶区tea region

根据茶树生物学特性,在适合于茶叶生产要求的地域空间范围内, 综合地划分成若干自然和经济条件大致相似、茶叶生产技术大致相同的茶树栽培区域单元。

中国茶区

中国历代茶区划分

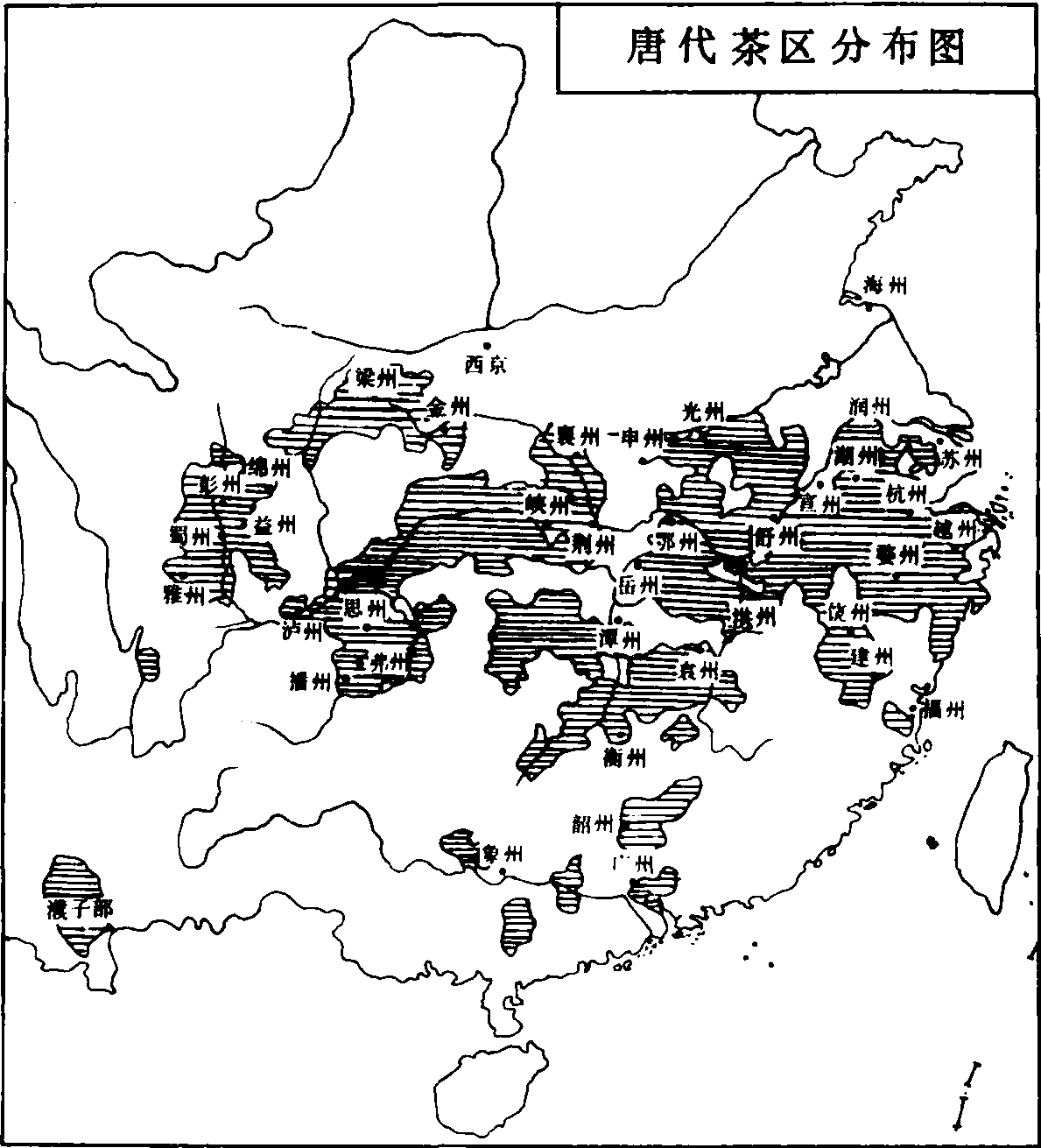

图 1

唐代茶区 中国茶区最早的文字表述, 始见于唐代陆羽所著的《茶经》。唐朝人工栽培的茶树分布于今四川、陕西、河南、安徽、湖北、江西、浙江、江苏、贵州、福建、广东、广西等13个省区的42州1郡,全国已划成8大茶区: ❶山南茶区: 包括峡州 (今湖北省宜昌一带)、襄州(今湖北省襄阳一带)、荆州(今湖北江陵一带)、衡州(今湖南省衡阳一带)、金州(今陕西省安康一带)、梁州 (今陕西省汉中一带)。

❷淮南茶区: 包括光州(今河南省潢川、光山一带)、舒州(今安徽省怀宁一带)、寿州(今安徽省寿县一带)、蕲州(今湖北省蕲春一带)、黄州(今湖北省黄冈、新州一带)、义阳郡(今河南省信阳一带)。

❸浙西茶区: 包括湖州(今浙江省吴兴一带)、常州(今江苏省武进一带)、宣州(今安徽省宣城一带)、杭州(今浙江省杭州一带)、睦州(今浙江省建德一带)、歙州(今安徽省歙县一带)、润州(今江苏省镇江一带)、苏州(今江苏省吴县一带)。

❹剑南茶区: 包括彭州(今四川省彭县一带)、绵州(今四川省绵阳一带)、蜀州(今四川省重庆、成都一带)、邛州(今四川省邛崃一带)、雅州(今四川省雅安一带)、泸州(今四川省泸州一带)、眉州(今四川省眉山一带)、汉州(今四川省广汉一带)。

❺浙东茶区:包括越州(今浙江省绍兴一带)、明州(今浙江省宁波一带)、婺州(今浙江省金华一带),台州(今浙江省临海一带)。

❻黔中茶区: 包括思州(今贵州省务川一带)、播州(今贵州省遵义一带)、费州(今贵州省思南一带)、夷州(今贵州凤冈、石阡一带)。

❼江西茶区: 包括鄂州 (今湖北省武汉一带)、袁州(今江西省宜春一带)、吉州(今江西省吉安一带)。

❽岭南茶区: 包括福州(今福建省福州、闽侯一带)、建州(今福建省建瓯、建阳一带)、韶州(今广东省曲江、韶关一带)、象州(今广西壮族自治区象州一带)(图1 )。

宋、元、明代茶区 宋代茶区分布在长江流域和淮南一带。主要产地是江南路, 其次是淮南路、荆湖路、两浙路和福建路。至南宋, 全国已有66州242县产茶。并按成茶形态分成了片茶和散茶两大生产中心。元代茶区在宋的基础上又有新的开拓, 主产区是江西行中书省、湖广行中书省(包括湖南、湖北、广东、广西、贵州及四川南境),明代分区工作没有重大进展。

清代茶区 到了清代, 由于国内消费的增长和对外贸易的开展。促进了植茶范围的扩大,并形成了以茶类为中心的栽培区域。在鄂南的蒲圻、咸宁和湖南省临湘、岳阳等县形成了砖茶生产中心; 在福建省的安溪、建瓯、崇安等县形成了乌龙茶生产中心; 湖南省安化, 安徽省祁门、旌德、江西省武宁、修水等县和景德镇市的浮梁成了红茶生产中心;江西省婺源、德兴, 浙江省杭州、绍兴、江苏省苏州虎丘和太湖洞庭山成了绿茶生产中心; 四川省雅安、天全、名山、荥经、灌县、大邑、什邡、安县、平武、汶川等县以生产边茶著称; 广东省罗定、泗纶等地以生产珠兰茶而驰名。

中国近代茶区划分 20世纪30年代,吴觉农和胡浩川在1935年所著《中国茶业复兴计划》一书中, 根据茶区自然条件、茶农经济状况、茶叶品质好坏,分布面积大小及茶叶产品的出路等, 系统地将全国区划为13个茶叶产区。其中: 外销茶8个区, 包括红茶5个区(即祁红、宁红、湖红、温红、宜红)、绿茶两个区(屯绿、平绿)、乌龙茶一个区(福建乌龙):内销茶5个区 (即六安、龙井、普洱、川茶、两广)。

中国现代茶区划分 中华人民共和国成立后,中国茶区又有很大发展。其地理分布广阔,范围在18°~38°N, 94°~122°E;垂直分布最高到海拔2600米的高山, 低至几米的低丘。茶区主要分布在秦岭以南的浙江、湖南、安徽、四川、台湾、福建、云南、湖北、贵州、广东、广西、江西、江苏、陕西、河南以及山东、甘肃、西藏等18个省区。其中山东、甘肃、西藏等三个省区是近年来开发种植成功的。中国现有茶园1616万多亩,茶叶产量1985年为44万吨, (不包括台湾省的2.5万多吨)。生产的茶类以绿茶为最多, 其次是红茶, 还有乌龙茶、黄茶、白茶、花茶、紧压茶以及多种特种名茶。

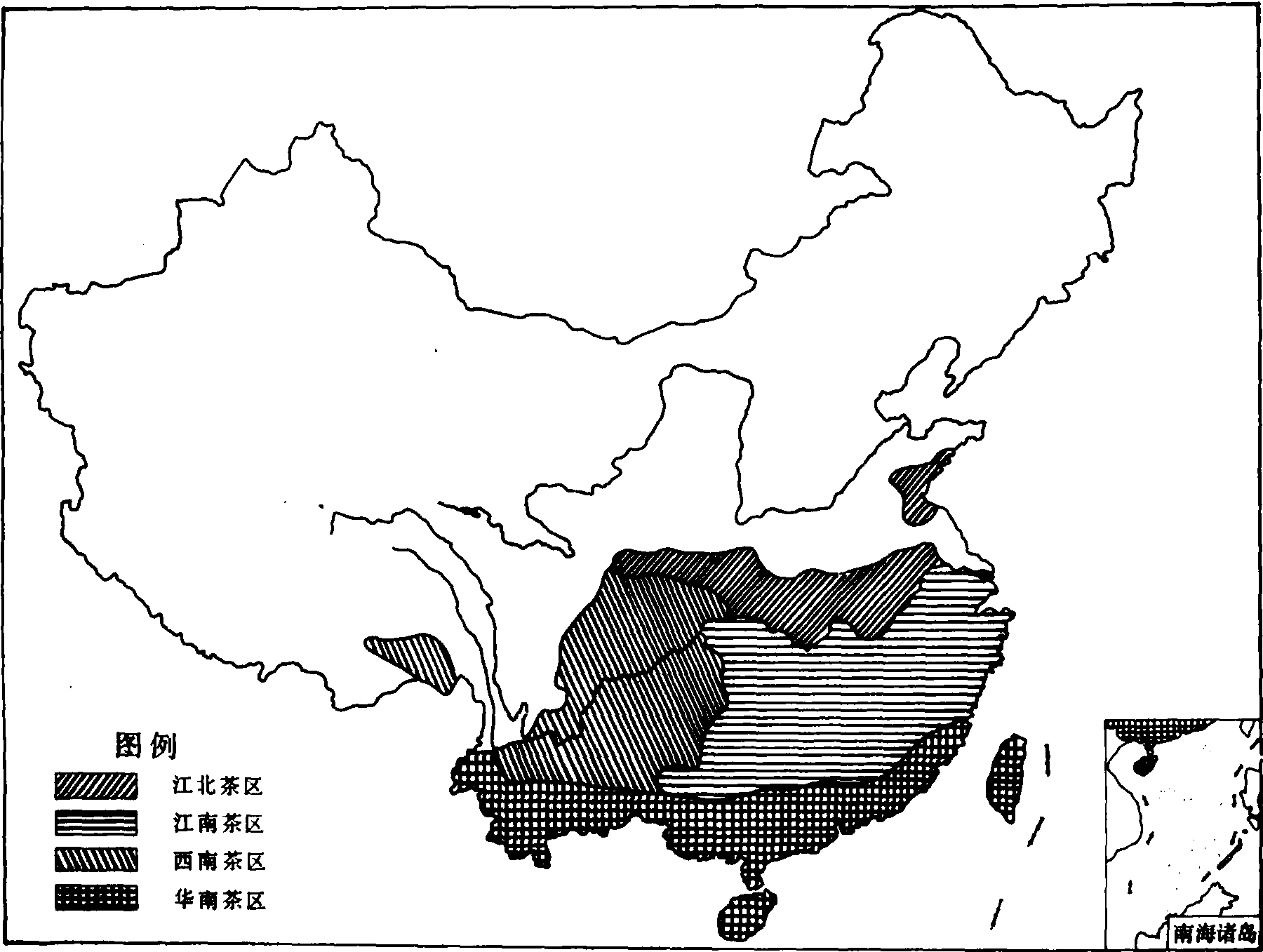

图2 中国现代茶区

1982年,中国农业科学院茶叶研究所以生态条件、产茶历史、茶树类型、品种分布、茶类结构为依据,将全国划分为4大茶区, 即华南茶区、西南茶区、江南茶区、江北茶区(图2)。

华南茶区 位于福建省大漳溪、雁石溪, 广东省梅江、连江、广西壮族自治区浔江、红水河、云南省南盘江、无量山、保山、盈江以南。包括福建、广东两省中南部、广西壮族自治区和云南省南部以及台湾省。云南、广东、广西、台湾四省、区南部属热带季风气候,境内高温多雨, 长夏无冬。本区的北部地带,属南亚热带气候, 温暖而湿润。区内茶树品种资源丰富, 大山区中存在着乔木型大茶树, 呈野生状态与其它常绿阔叶树种混生。栽培品种主要为乔木型大叶种,小乔木和灌木型中小叶种也有分布。生产的茶类有红茶、普洱茶、乌龙茶、六堡茶,还有铁观音、凤凰单枞等名茶。

西南茶区 位于米仓山、大巴山以南,红水河、南盘江、盈江以北, 神农架、巫山、方斗山、武陵山以西, 大渡河以东。包括贵州省、四川省全部、云南省中北部以及西藏自治区的东南部。本区地形复杂, 地势高,属于高原。全区属亚热带范围, 水热条件较好,光照对茶树生育更为有利。由于秦岭大巴山屏挡寒潮侵袭, 冬季温和, 生长期长, 适于茶树生育。四川盆地内的丘陵地,四周多山, 寒潮不易入侵, 夏季焚风(干热风)现象显著, 气候特点是春早、冬暖、夏热、秋雨, 茶树生长期长。川南边缘丘陵, 年温差小, 日温差大,适于茶树生育。贵州是一个丘陵起伏的山地,西高东低, 平均海拔1000米, 冬暖夏凉, 多阴雨, 少日照, 茶树生育良好。云南为高原, 茶树分布于中暖层和低热层。西藏东南部海拔较低, 水热条件最好, 南部边缘茶树生育良好。西南茶区内茶树品种类型丰富,茶类众多, 有红茶、绿茶、边销茶、沱茶及花茶等。

江南茶区 是中国茶叶的主产区。北起长江以南,南到南岭以北, 东邻东海, 西与云贵高原为界。包括广东省、广西壮族自治区北部, 福建省中北部, 安徽省、江苏省、湖北省南部以及湖南、江西、浙江等省。本区气候特征是春和、夏热、秋爽、冬寒,四季分明。茶树萌发早、开采早、停采迟、是本区秋茶比率高的重要条件。本区水热条件尚好, 是茶树生长发育和制茶品质优良的重要原因。区内茶叶资源丰富、茶树品种主要是灌木型品种, 小乔木型也有少量分布。生产的茶类有红茶、绿茶、乌龙茶、白茶、黑茶以及各种特种名茶。

江北茶区 地域范围南起长江北岸, 北至秦岭、淮河以南, 西起大巴山, 东至江苏省东部沿海。包括甘南、陕南、鄂北、豫南、皖北和苏北部分地区。本区处于北亚热带北缘, 气温和降水量都相对减少, 茶树生育期间往往缺水, 同时受西伯利亚寒流侵袭, 茶树经常受冻减产。茶树品种多为灌木型中小叶群体,抗寒性较强。全区均生产绿茶, 有炒青、烘青、晒青等。

此外, 在山东半岛东部和东南部、江苏省东北部,虽然地理纬度最北已达37°N左右, 但由于气候受到海洋调节, 在小区域气候条件较好的地方, 也种植了一部分茶树。该地区属暖温带季风气候, 由于夏秋高温多雨, 夏秋茶比重大, 所产的绿茶, 具南方高山茶风格。

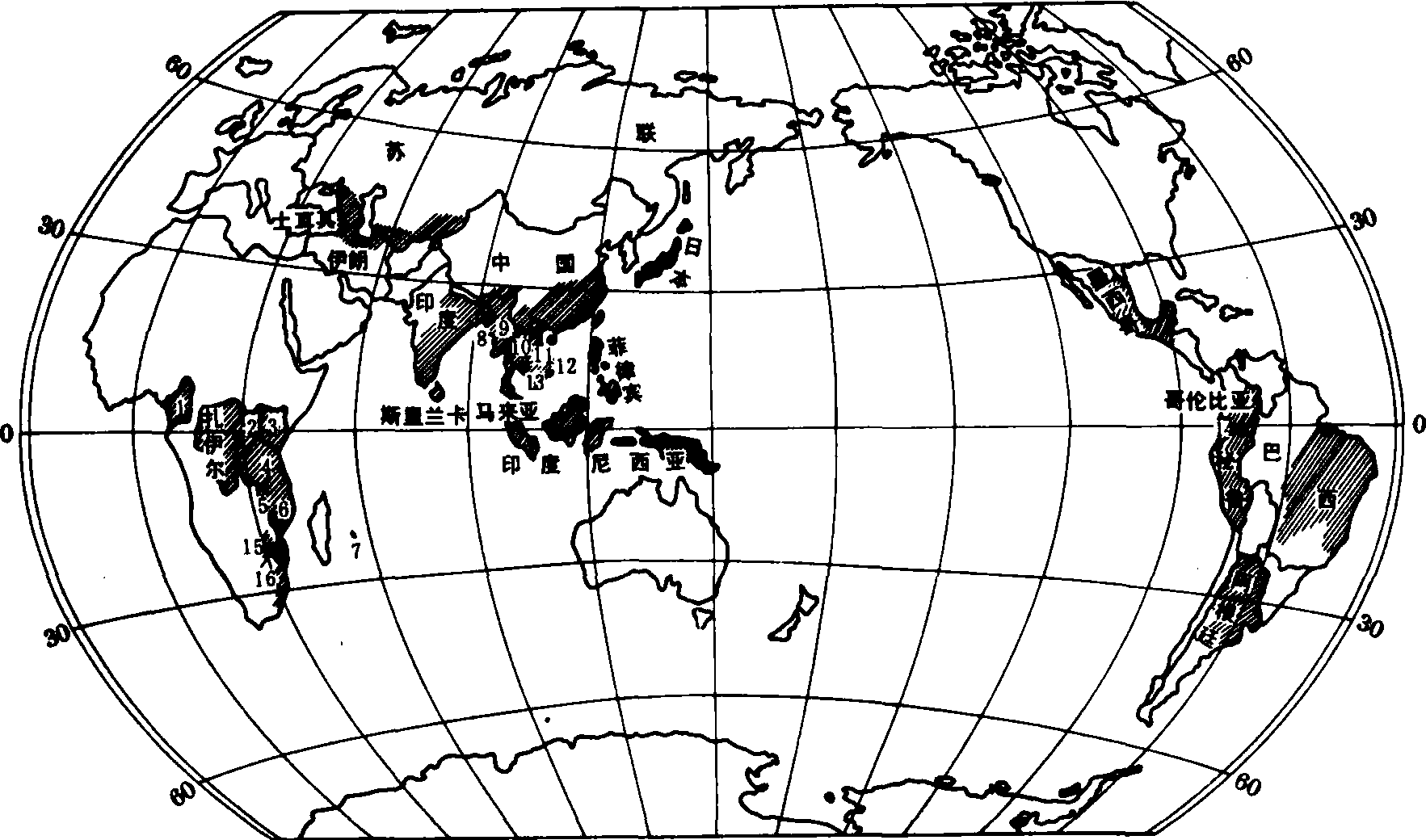

世界茶区 茶树在世界地理上的分布, 主要在亚热带和热带地区。目前茶树分布的最北界限已达49°N(苏联外喀尔巴地区), 最南为22° S (南非纳塔尔), 垂直分布从低于海平面到海拔2300米 (印度尼西亚爪哇岛) 范围内, 有50多个国家和地区产茶。据1980年统计, 世界茶叶产量中, 亚洲占89%, 非洲占9%,南美洲和其它地区占2%。根据茶叶生产分布和气候条件, 世界茶区可分为东亚、东南亚、南亚、西亚、欧洲、东非和南美等6区(图3)。

东亚茶区 主产国有中国、日本。两国产量约占世界总产量的23% (据国际茶叶协会统计年报,1981年, 下同)。其中中国居世界第二位, 日本居第四位。

日本 相传早在中国唐代, 由来华的僧侣, 从中国带回茶籽,逐步传播到日本的中部和南部各地。1938年, 日本产茶5.5万吨。由于战争影响, 茶园荒芜,到战败后的1946年, 仅产茶2.14万吨, 以后逐步恢复和发展, 到1955年已达到战前水平, 1976年产茶10.5万吨, 占世界茶叶总产量的6.4%。以后由于政府采取稳定产量和提高品质措施, 茶园面积虽有所扩大,但产量却略有减少。1980年产茶9.8万吨, 居世界第5位。

日本群岛四周临海, 气候受海洋调节, 形成较为温和湿润的海洋性季风气候。日本茶区主要分布在40°N 以南的九州、四国和本州东南部, 有44个都、府、县产茶, 主要产区有静冈、崎玉、宫崎、鹿儿岛、京都、三重、茨城、奈良、九州、高知等县(府), 产量以静冈县为最多, 占全国总产量的45%。

图3 世界茶区示意图

1. 喀麦隆 2. 乌干达 3. 肯尼亚 4. 坦桑尼亚 5. 马拉维 6. 莫桑比克 7. 毛里求斯 8. 孟加拉 9.缅甸

10. 泰国 11. 老挝 12. 越南 13.柬埔寨 14. 厄瓜多尔 15. 津巴布韦 16. 南非纳塔尔地区

南亚茶区 产茶国有印度、斯里兰卡和孟加拉三国。所产茶叶约占世界总产量的44%, 出口量的50%强, 是世界茶叶主要产区。产茶以印度为最多, 产量占世界首位, 斯里兰卡次之, 居世界第三位。

印度 于18世纪末开始种茶, 由东印度公司自中国输入茶籽, 并聘请中国技工传授栽茶、制茶技术。1850年以后产量迅速增加,经过60多年的发展,至1900年前后,全国茶区已大体形成。1938年,印度产茶20.05万吨, 占世界茶叶总产量的42%。到1980年产茶57.1万吨, 占世界茶叶总产量的31.6%。印度的茶区分布在北部(包括东北部)和南部。北部分为阿萨姆茶区和西孟加拉茶区。阿萨姆茶区是印度的主要茶区, 茶叶产量占全国茶叶总产量的50%以上。西孟加拉茶区主要分布在杜尔斯附近, 茶叶产量占全国总产量的20%左右。南部茶区主要分布在马德拉斯和喀拉拉 (爪盘谷、交趾), 气候较东北部暖和, 全年无霜, 茶树可终年采摘。茶园面积和茶叶产量只占全国的20%。

斯里兰卡 1824年首次从中国引进茶籽种植,1839年又从印度阿萨姆引种,至1867年才开始商品茶生产。1938年全国产茶11.2万吨。斯里兰卡地处印度半岛东南,为一热带岛国。全岛地势以中部偏南为最高,茶园多集中在中部山区。全国22个区中有11个区生产茶叶,其主产区为康提、纳佛拉、爱里、巴杜拉和拉脱那浦拉, 其茶园面积占全国茶园总面积的77%, 茶叶产量占全国的75%。

孟加拉国 位于恒河下游、印度阿萨姆邦和孟加拉邦之间, 种茶始于19世纪中叶, 1882年产茶280吨。独立的前一年产茶3.15万吨,1980年增长到3.59万吨,约占世界茶叶总产量的2%。茶区主要分布在东北部的锡尔赫特和东南角的吉大港以及位于上述两区间的帖比拉。锡尔赫特茶叶产量占全国总产量的90%。

东南亚茶区 东南亚位于中国以南,印度以东。产茶国家有印度尼西亚、越南、缅甸、马来西亚、泰国、老挝、柬埔寨、菲律宾等国, 茶叶产量约占全世界总产量的8%, 其中以印度尼西亚为最多, 越南、缅甸次之, 马来西亚较少, 其他几个国家产量很少。

印度尼西亚 于17世纪末开始试种茶树, 1826年前后首次从中国、日本引进茶籽, 1872年又从印度阿萨姆引种成功。至1938年,当时荷兰人在印度尼西亚经营茶业, 产茶8万吨,产量居当时世界产茶国第4位。到1980年全国产茶7.3万吨,在世界产茶国中降为第7位。印度尼西亚大部分属热带雨林气候,具有温度高、降雨多、湿度大的特点, 全年几乎无寒暑之分, 终年可采收茶叶。茶区主要分布在爪哇和苏门答腊两大岛上,而以爪哇岛产茶为最多, 约占全国总产量的80%。爪哇的茶园又集中在西部海拔2000米左右的地区。

越南 在第二次世界大战以前, 越南是一个茶叶进口国。50年代开始发展茶叶生产, 至1976年全国产茶6000吨。越南属热带季风气候, 全年气温高、湿度大, 旱雨季明显。茶区主要在越南北部, 中部、南部也有少量分布。

马来西亚 茶叶是主要经济作物之一, 1938年产茶550吨。1976年产茶3000多吨。马来西亚因靠近赤道, 终年炎热多雨, 属热带雨林气候, 茶区主要分布在海拔1220米的加米隆高地。

此外,缅甸、泰国、菲律宾等国, 自产茶叶很少,主要靠进口, 是中国福建省、广东省潮汕地区所产乌龙茶的主要销售市场, 每年输入约1000多吨。

西亚、欧洲茶区 主要产茶国有欧洲的苏联和亚洲的土耳其、伊朗等。所产茶叶1979年约占世界茶叶总产量的14%。

苏联 欧洲唯一的产茶国家,1833年开始种茶,十月革命后才大面积发展。到1976年全苏产茶9.35万吨,1979年产量增长到11.5万吨, 占世界茶叶总产量的6.25%。苏联茶园主要分布在亚洲的格鲁吉亚和阿塞拜疆共和国, 在黑海沿岸的克拉斯诺达尔等地也有茶叶生产。以格鲁吉亚为主要产区, 茶叶产量约占全苏茶叶总产量的90%。阿塞拜疆和其他地区仅占10%。苏联各茶区气候条件有一定差异, 格鲁吉亚由于受黑海影响和高加索山脉对冷空气的阻挡, 为亚热带地中海式气候, 全年温和湿润。阿塞拜疆的茶园主要集中在黑海沿岸的连科兰地区和高加索山脉主脉南侧的山麓地带,气候大致同格鲁吉亚相似, 但冬季温度较低,雨量较少。

土耳其 1979年茶园已扩大到80万亩,产茶10.15万吨。茶区主要分布在北部属亚热带地中海式气候的黑海沿岸的里泽地区。

伊朗 1900年从印度引种茶树, 1938年全国仅产茶500吨, 1975年产茶4.1万吨。伊朗大部分属大陆性亚热带草原和沙漠气候, 雨量较少,寒暑变化剧烈,不适宜栽茶; 仅西部山地和黑海沿岸地区属亚热带地中海式气候, 茶区主要分布在黑海沿岸的吉兰省和马赞德兰省, 巴列维和戈尔甘为主要产地。

东非茶区 非洲受自然条件限制, 茶叶生产主要在东非诸国, 东南非也有少数国家产茶。主要产茶国有东非的肯尼亚、马拉维、乌干达、坦桑尼亚、莫桑比克; 南非的纳塔尔地区; 中部的扎伊尔、卢旺达、喀麦隆; 南非和印度洋中的毛里求斯等。产量以肯尼亚为最多, 非洲种茶始于20世纪初, 1938年, 全非洲产茶1.1万吨, 只占世界茶叶总产量的2%左右。战后特别是60年代后, 非洲国家先后独立, 茶叶生产迅速发展, 到1974~1975年,非洲茶园面积不断扩大,产茶达15.4万余吨。

肯尼亚 非洲最大的产茶国, 茶叶产量约占全非总产量的50%。种茶始于1920年, 1963年独立后, 茶叶生产迅速发展。1978年产茶9.2万吨,1979年产量又增长到9.95万吨,约占世界茶叶总产量的5.7%。肯尼亚有5省12县产茶,主要茶区分布在肯尼亚山的南坡,内罗毕地区西部和尼安萨区, 如克里乔、索提克、南迪、基锡、尼耶尼、墨仓加、开里亚加等地。

马拉维 非洲第二产茶国, 占非洲茶叶总产量的15%以上。1878年开始试种, 二次世界大战前年产茶5000吨,到1976年产茶2.8万吨。茶区主要集中分布于尼亚萨湖东南部和山坡地带, 如米兰热、松巴、高罗、布兰太尔等地。

乌干达 新兴的产茶国之一。种茶始于1900年,试种于东乌干达,主要由印度和英国的私人企业经营,多年进展缓慢, 二次世界大战前, 全国年产茶仅250吨。1962年独立后, 茶园收归国有,或分配给乌干达人经营,茶叶发展快, 1976年产茶增至1.8万多吨。茶区主要分布在西部和西南部的托罗、安科利、布里奥罗、基盖齐、穆本迪、乌萨卡和东西曼戈等地区。

坦桑尼亚和莫桑比克 都是非洲主要的产茶国,各占非洲茶叶总产量的10%左右, 1976年坦桑尼亚产茶1.4万吨。茶区主要分布在西北部的维多利亚湖沿岸, 布科巴等地产茶较多。莫桑比克1976年产茶1.35万吨, 茶区主要集中在南谋里和姆兰杰山区。

非洲除上述产茶国家以外, 近年来摩洛哥、阿尔及利亚、马里、几内亚等国也正在积极试种茶叶。

南美茶区 美洲从20世纪初才有茶树栽培。产茶国家有阿根廷、巴西、秘鲁、厄瓜多尔、墨西哥、哥伦比亚等国, 以阿根廷产茶为最多。南美茶叶产量约占全世界总产量的3%左右。其中阿根廷所产茶叶占南美茶叶总产量的70%。1979年阿根廷产茶3.2万吨,茶区主要分布在东北部密西奥尼斯山区, 以科连特斯等省产茶较为集中。

除了上述6大茶区外, 大洋洲的巴布亚新几内亚从20世纪50年代开始由马来西亚引进茶籽,试种成功,1975~1976年产茶4300吨。此外,斐济也在试种茶树,扩大茶园面积。

茶区tea region

根据茶树生物学特性,在适合于茶树生长要求的地域空间范围内,综合地划分成若干自然和经济条件相似、茶叶生产技术大致相同的茶树栽培区域单元。茶树在世界地理上的分布,主要是在亚热带和热带地区。最北界限为49°N(乌克兰外喀尔巴阡地区),最南为22°S(南非纳塔尔);垂直分布从低于海平面到海拔2 300 m范围内。全世界现有50多个国家和地区产茶。1985年亚洲占世界产茶量87%,非洲占11%,其他占2%。世界茶区分为东亚、东南亚、南亚、西亚、欧洲、东非和南美等区。各区主要产茶国有:东亚茶区的中国、日本;南亚茶区的印度、斯里兰卡;东南亚茶区的印度尼西亚;西亚、欧洲茶区的格鲁吉亚、阿塞拜疆;东非茶区的肯尼亚等。中国茶区以生态条件、茶树类型、茶树品种和茶类结构为依据,可划分为江南、江北、华南和西南4个茶区。

- 新疆公众信息产业股份有限公司是什么意思

- 新疆公共、高校、科研各类型图书馆馆长研讨会是什么意思

- 新疆公安司法管理干部学院是什么意思

- 新疆公安司法管理干部学院图书馆是什么意思

- 新疆公安总队医院是什么意思

- 新疆公安管理处是什么意思

- 新疆公安高等专科学校是什么意思

- 新疆公安高等专科学校图书馆是什么意思

- 新疆公报是什么意思

- 新疆公证员协会是什么意思

- 新疆公路学会是什么意思

- 新疆公路规划勘察设计院是什么意思

- 新疆六厅是什么意思

- 新疆六建是什么意思

- 新疆共产主义者同盟是什么意思

- 新疆关心下一代工作委员会是什么意思

- 新疆兴教建设监理有限责任公司是什么意思

- 新疆兵团保险公司是什么意思

- 新疆兵团屯垦戍边史是什么意思

- 新疆兵团新时期文学作品选丛书是什么意思

- 新疆兵团果树品种志是什么意思

- 新疆兵团物资集团公司是什么意思

- 新疆兵士志是什么意思

- 新疆养鱼技术是什么意思

- 新疆兽类是什么意思

- 新疆军事检察院是什么意思

- 新疆军区是什么意思

- 新疆军区二十二兵团子女二校是什么意思

- 新疆军区保卫部是什么意思

- 新疆军区党委是什么意思

- 新疆军区八一子弟学校是什么意思

- 新疆军区兵团工交部医院是什么意思

- 新疆军区军人俱乐部是什么意思

- 新疆军区司令部东山建材厂是什么意思

- 新疆军区后勤部军事医学研究所是什么意思

- 新疆军区后勤部运输处卫生科门诊部是什么意思

- 新疆军区子女学校是什么意思

- 新疆军区文工团是什么意思

- 新疆军区步兵学校是什么意思

- 新疆军区生产建设兵团是什么意思

- 新疆军区生产建设兵团五一印刷厂是什么意思

- 新疆军区生产建设兵团司令部直属子女学校是什么意思

- 新疆军区生产建设兵团后勤部独立汽车三营子女学校是什么意思

- 新疆军区生产建设兵团第二医院是什么意思

- 新疆军区生产建设兵团非金属矿公司云母二厂是什么意思

- 新疆军区第三招待所是什么意思

- 新疆军区第二步兵学校图书室是什么意思

- 新疆军区边防部队是什么意思

- 新疆军区运输处子女学校是什么意思

- 新疆军垦是什么意思

- 新疆军垦报是什么意思

- 新疆军官学校是什么意思

- 新疆农一师托木尔峰酒厂是什么意思

- 新疆农业与科技开发是什么意思

- 新疆农业信息中心是什么意思

- 新疆农业区划研究会是什么意思

- 新疆农业名牌产品是什么意思

- 新疆农业地貌区是什么意思

- 新疆农业地貌区划是什么意思

- 新疆农业地貌大区是什么意思