范仲淹989—1052

北宋政治家、文学家。字希文,祖籍邠州(今陕西彬县),后徙居苏州吴县(今属江苏)。幼孤贫,力学。大中祥符八年(1015年)进士,授广德军司理参军。于监西溪盐税时,曾建议泰州修建捍海堰,使得沿海大量土地免受海潮冲淹。初任职,即上万言书主张革除时弊,以敢言著名。天圣七年(1029年)通判河中府,徙陈州时,他又上疏建议罢修太一宫与洪福院等寺观。后知苏州,遇大水,遂疏五河,导太湖水入海,有利于农业生产。遂召判国子监,迁吏部员外郎,权知开封府。因反对宰相吕夷简进用私人,贬知饶州。宝元三年(1040年)西夏进攻,延州诸寨多失守,以龙图阁直学士任陕西经略副使。他大阅州兵,改革军制,修筑诸寨,屯兵营田,加强了边防力量;且爱护士卒,号令严明,敌数年不敢犯。仁宗庆历三年(1043年)官至参知政事,上书提出明黜陟、抑侥幸、精贡举、择长官、均公田、厚农桑、修武备、推恩信、重命令、减徭役等十项政治改革主张,以整顿吏治为中心,以裁减冗官,选拔“贤能”为手段,史称“庆历新政”。但仅实行一年左右即受阻而流产。他亦自请罢政,以资政殿学士出为陕西四路安抚使,后病卒于赴颍州途中。工诗词散文。所作文章富于政治内容,在抒情散文之名篇《岳阳楼记》中以“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”之句表达其忧国忧民之心情。词传世仅五首,风格较为明健,善写塞上风光,为世传诵。有《范文正公集》。

范仲淹(989—1052)

宋吴县(今江苏苏州)人。因父卒后,其母改嫁朱氏,一度改姓名为朱说。字希文。范赞时孙。大中祥符八年(1015 年)进士。初任广德军司理参军,权集庆军节度推官。天圣元年(1023 年)调任泰州西溪盐廪。进大理寺丞,知兴化县,改监楚州粮料院,署秘阁校理,迁吏部员外郎。以言事出为河中府通判,转殿中丞,移陈州通判,迁太常博士。明道二年(1033 年)仁宗亲政,擢右司谏,出知睦州。景祐元年(1034 年)知苏州,首创州学,召判国子监。二年拜礼部员外郎、天章阁待制权知开封府,出知饶州、润州、越州。康定元年(1040 年)移知永兴军,授陕西都转运使,改陕西经略安抚副使,迁龙图阁直学士、吏部员外郎,兼知延州,降知耀州,拜户部郎中徙知庆州,寻迁左司郎中、环庆路经略安抚、招讨使兼兵马都部署,以援定川等功,加右谏议大夫、枢密直学士。庆历二年(1042 年)授陕西四路安抚经略招讨使,与名将韩琦齐名,时称“韩范”。次年召为枢密副使,改参知政事,厉行新政。五年出为河东、陕西宣抚使,拜资政殿学士知邠州,兼陕西四路安抚使,移知邓、许二州,迁给事中。皇祐元年(1049 年)知杭州,加礼部侍郎,于苏州建义庄。迁户部侍郎,移知青州兼东路安抚使,调知颍州,以资政殿学士、户部侍郎赴任途,卒于徐州。赠兵部尚书,谥文正。葬河南洛阳伊川万安山先垄,赐于苏州天平山建祠。忧国爱民,学明经术,精《易》学,酷爱弹琴,每日唯弹《履霜》曲,人称范履霜。工书。文以传道名世。著有《范文正公集》《两府论事》等。

共2首

罗绮满城春欲暮。

百花洲上寻芳去。

浦映□花花映浦。

无尽处。

恍然身入桃源路。

莫怪山翁聊逸豫。

功名得丧归时数。

莺解新声蝶解舞。

天赋与。

争教我辈无欢绪。

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

四面边声连角起。

千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计,羌管悠悠霜满地。

人不寐,将军白发征夫泪。

共1首

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。

山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

黯乡魂⑴,追旅思⑵,夜夜除非,好梦留人睡。

明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

共1首

纷纷坠叶飘香砌,夜寂静,寒声碎。

真珠帘卷玉楼空,天淡银河垂地。

年年今夜,月华如练,长是人千里。

愁肠已断无由醉,酒未到,先成泪。

残灯明灭枕头攲,谙尽孤眠滋味。

都来此事,眉间心上,无计相回避。

共1首

昨夜因看蜀志。

笑曹操、孙权、刘备。

用尽机关,徒劳心力,只得三分天地。

屈指细寻思,争如共、刘伶一醉。

人世都无百岁。

少痴騃、老成尪悴。

只有中间,些子少年,忍把浮名牵系。

一品与千金,问白发、如何回避。

范仲淹989—1052

字希文,吴县(今江苏苏州)人。父早死,少孤贫,能刻苦自学。大中祥符进士。天圣六年入京任秘阁校理,因直言敢谏,指陈朝政,几次出任睦、苏等州知州,政绩颇著。又曾任陕西经 安抚副使,抵御西夏。后官至枢密副使、参知政事,主持“庆历新政”。失败后出为外任,病卒于徐州,谥文正。诗、文、词都有一定成就,内容充实,风格豪放。名作有词《渔家傲》(塞下秋来风景异)、散文《岳阳楼记》等。有《范文正公集》。

安抚副使,抵御西夏。后官至枢密副使、参知政事,主持“庆历新政”。失败后出为外任,病卒于徐州,谥文正。诗、文、词都有一定成就,内容充实,风格豪放。名作有词《渔家傲》(塞下秋来风景异)、散文《岳阳楼记》等。有《范文正公集》。

范仲淹

范仲淹 (989—1052) 字希文,苏州吴县 (今属江苏) 人。宋真宗大中祥符年间进士。宋仁宗宝元三年(1040年)任陕西经略安抚招讨副使,兼知延州,加强了对西夏的防御。庆历三年 (1043年) 任参知政事,与欧阳修等推行新政。后为夏竦等人中伤,罢政出为陕西四路宣抚使。后因病求知颖州,至徐州而卒。范仲淹工于诗词散文,其诗时有寄托怀抱,讽喻世态之作。有 《范文正公集》。

范仲淹989—1052

字希文,吴县(今江苏苏州)人。生二岁而孤,母更适淄州长山(今山东邹平东)朱氏。从其姓,名说。大中祥符八年(1015)登进士第,授广德军司理参军。次年复范姓。仁宗朝,累迁吏部员外郎,权知开封府。康定元年(1040)以龙图阁直学士,与韩琦并为陕西经略安抚副使,兼知延州。庆历三年(1043)召拜枢密副使、参知政事。上《答手诏条陈十事》、《再进前所陈十事》,主持“庆历新政”,未果。次年出为河东陕西宣抚使,历知邓州、杭州、青州。皇祐四年,徙知颍州,行次徐州,卒,年六十四。谥文正。富弼为撰墓志铭(《范文正公集褒贤集》),欧阳修为撰神道碑(《欧阳文忠公集》卷二○)。《宋史》、《东都事略》有传。宋楼钥撰有《范文正公年谱》一卷、《补遗》一卷,清张伯行撰有《范文正公年谱》一卷。今人程应镠撰有《范仲淹新传》。仲淹有《范文正公集》二十卷,《别集》四卷,《奏议》二卷,《尺牍》三卷。《彊村丛书》收《范文正公诗馀》一卷,《全宋词》据《中吴纪闻》卷五补辑一首。魏泰《东轩笔录》谓仲淹守边日,作《渔家傲》数阕,皆以“塞下秋来”为首句,颇述边镇之劳苦。今只存“衡阳雁去”一调。杨绘《时贤本事曲子集》云,仲淹镇穰下营百花洲,亲制《定风波》五词,今亦仅传“罗绮满城”一首。范仲淹词“大笔振迅”(谭献《谭评词辨》),亦能“情语入妙”(《历代诗馀》引《词苑》)。

范仲淹989—1052

字希文,吴县(今江苏苏州)人。二岁而孤,母适朱氏,故曾名朱说。少时贫困力学,宋真宗大中祥符八年(1015),登进士第,授广德军司理参军。仁宗天圣(1023—1032)间,为秘阁校理,通判河中府,移陈州。明道二年(1033),仁宗亲政,召为右司谏,因力谏废后,忤吕夷简,出知睦、苏、明等州。后召还,判国子监,迁吏部员外郎,权知开封府。景祐三年(1036),针对时弊,上《百官图》,又出知饶、润、越等州。康定元年(1040),召为陕西都转运使,陕西经略安抚副使,经营西边。庆历三年(1043),入为枢密副使,拜参知政事,推行新政。后罢,知邠、邓、杭等州。皇祐四年(1052)卒,年六十四,谥文正。他的诗、词、文俱佳。作为一代名臣,其诗歌具有开阔的眼界和雄放的气势。《湘山野录》称其“为诗,不徒然而作”。作品富于社会政治意识,如《怀庆朔堂》、《江上渔者》、《淮上遇风》、《牡丹》等皆能因小见大,有较丰富的社会内容,意境含蓄,清逸淡远。有《文正集》二十卷,《别集》四卷,《补编》五卷传世。《宋史》卷三一四有传。

范仲淹989—1052

字希文。祖籍邠州(今陕西彬县),移居吴县(今江苏苏州市)。北宋政治家、文学家。真宗大中详符八年进士,为广德军司理参军。仁宗朝晏殊荐为秘阁料理。迁吏部员外郎,权知开封府。因得罪权臣吕夷简,贬知饶州,徙润州、越州。康定元年,以龙图阁直学士,与韩琦并为陕西经略安抚副使,兼知延州。守边多年,西夏不敢进犯,呼为“小范老子”。庆历三年,受诏还朝,任参知政事,推行“庆历新政”。因受到保守派的诬陷攻击,于庆历四年罢政事,出任河东陕西宣抚使,改知邓、杭、青、颍等州,未至颍而卒。赠兵部尚书、楚国公,谥文正。著有《范文正公集》二十九卷。

索引:范仲淹,希文,小范老子,楚国公,文正。

范仲淹

范仲淹还是著名文学家,所作《岳阳楼记》气势磅礴,铺叙壮丽、“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的名句历代传诵。亦擅于词赋,所作《渔家傲》境界宠大,苍凉悲壮,突破了唐五代词的绮靡风气。有《范文正公文集》传世。

范仲淹

范仲淹(989—1052),北宋政治家、文学家。字希文。苏州吴县(今江苏省苏州市)人。少年时家境贫寒,但志气高远。大中祥符八年(公元1015年)进士。历任秘阁校理、右司谏、权知开封府、陕西经略安抚副使、环庆路经略安抚使等,官至枢密副史,参知政事(副宰相)。卒赠兵部尚书,谥文正。为人内刚外和,正直敢言。政治上力主革新,是“庆历新政”的领袖人物。庆历三年,曾向仁宗上条陈十事,明确提出“明黜陟、抑侥幸、择长官、均公田、厚农桑、修武备、减徭役”等多项改革方案,积极主张改革弊政。终因保守派极力抵制,未能实施,范仲淹也因此被罢免了参知政事。西夏犯边,范仲淹以西北主帅镇守延州,实行“屯田久守”的方针,加强防御,遏止了西夏的侵扰。西夏人称其“胸中自有甲兵数万”。能文,工诗词。内容多写边塞生活与人生感受,苍凉悲壮,慷慨动人;一些诗抒写羁旅情怀,缠绵深致,脍炙人口。词作风格明健,意境开阔,既苍凉又优美。《渔家傲》以边塞风光入词,开宋代豪放词风先河。对后来苏轼、王安石等人影响较大。散文《岳阳楼记》为传世名篇。

有《范文正公文集》传世,存词仅5首。

《范仲淹》

传记。李涵、沈学明著。中华书局1983年1月版。《中国历史小丛书》之一。全书共分5部分,简,要地介绍了范仲淹的生平事迹、政治气魄、军政才干、治学精神和风格节操,虽不暇叙及范氏之文学创作,但藉此可以初步了解范氏之人格心态和情感特征,窥探其诗、文,词的基本意蕴。

范仲淹

范希文“珍珠帘卷玉楼空,天淡银河垂地”及“芳草无情,又在斜阳外”,虽是赋景,情已跃然。(清·沈谦《填词杂说》)

范仲淹989—1052

字希文,其先邠人,后徙吴县(今江苏苏州)。幼孤,随母适长山朱氏,苦读不辍,大中祥符中进士,官至枢密副使、参知政事。以龙图阁直学士经略陕西,知邠州,守边数年,号令严明,爱抚士卒,羌人亲爱,西夏亦不敢辄犯境。谥文正。《范文正公诗馀》录其词三首,皆为词家称赏。

范仲淹989—1052

北宋政治家、重要辞赋家。《宋史》有传。字希文。苏州吴县(今江苏苏州)人。幼年失怙,母更适长山朱氏。少有志操,长乃感泣辞母,依戚家苦读不休。真宗大中祥符八年(1015)登进士第,为广德军司理参军。晏殊荐为秘阁校理,每感激论天下事,奋不顾身,一时士大夫矫厉尚气节,自仲淹倡之。既而迁吏部员外郎,权开封府,忤吕夷简,罢知饶州。仁宗庆历元年(1041),以龙图阁直学士身份,与韩骑并为陕西经略安抚副使,采取屯田久守法,戍边数年,使西夏不敢来犯。庆历三年,拜参知政事,提出十项革新政治之措施,均为守旧派所罢阻。于是请求外任,历邠州、抗州、青州等,多有善政。卒于青州任所,谥曰“文正”。仲淹主张为文应利于风化。所作政论杂记颇趋向古文,然亦多间骈偶。散文《岳阳楼记》,宣扬“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”;词作《渔家傲》等,意境阔大,风格苍凉,均为千古传诵之作。范仲淹善辞赋,尤擅律赋。今存其古赋、律赋计25篇。其中《用天下心为心赋》、《金在熔赋》、《临川羡鱼赋》等,论证重民心、重修行之道理,观点鲜明,遣词冶丽,骈散兼行,在宋人辞赋作品中独具风采。著有《范文正公集》。

范仲淹【同义】总目录

范仲淹小范老子

范仲淹989—1052

字希文,祖籍邠州(今属陕西),移居吴县(今江苏苏州市)。少孤贫,学习刻苦。真宗大中祥符八年(1015)登进士第。仁宗庆历元年(1041)以龙图阁直学士的身份,与韩琦并为陕西经略安抚副使,采取“屯田久守”方针,使西夏不敢进犯。庆历三年(1043)任参知政事,力主革新政治,曾提出明黜陟、抑侥幸、精贡举、择长官、均公田、厚农桑、修武备、减徭役、覃恩信、重命令等10项改革主张,因受吕夷简为首的保守派反对,未被采纳。于是请求外任。历知邠州、邓州、杭州、青州,都有善政。死于青州,谥文正,世称范文正公。

范仲淹一生致力于政治改革,同时主张诗文革新,是北宋诗文革新运动的先行者之一。他斥责“词多纤秽,言不及道”的不良文风,主张文章“应于风化”,认为“虞夏之书,足以明帝王之道”;而“南朝之文足以知衰靡文化”(《奏上时务疏》)。范仲淹兼工诗词散文。其诗多反映民间疾苦,表现对劳动人民的同情,其《海上渔者》1篇,最为有名。词仅存5首,但都属精粹佳作,以《渔家傲》(塞下秋来风景异)最为脍炙人口。早期以边塞生活入词,突破词作仅限于男女风月的藩篱,对开拓词的题材,提高词的意境,均起了示范的作用,对后来的苏轼、王安石等人的词作有一定影响。他的散文,以抒发个人政治怀抱的《岳阳楼记》为代表,抒写了自己“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的理想和抱负。文中多用四言,杂以排偶,铺叙藻饰,写景壮丽,为历代传诵。范仲淹的赋,除《明堂赋》、《灵乌赋》等少数篇章外,都是律体。其特点是往往能借题发挥,表示自己的政治见解,如《天骥呈才赋》、《临川羡鱼赋》、《金在熔赋》等。这些赋作,颇能显示自己的人格和抱负。格调往往比较高。范赋遣词造句,往往于谐整之中见劲健,又往往以纵横的议论胜人,与后来苏轼的律赋一起在宋代律赋中自成一派。

范仲淹

刚做大官的时候,就买了近郊经常丰收的田地一千亩,称作“义田”,用它来养活、周济许多同族的人。《义田记》:今观文正公之义田,贤于平仲。——现在我看到范文正公的义田,觉得比晏平仲的作法好。

范仲淹989—1052

北宋政治家。字希文,苏州吴县 (今属江苏) 人。宋真宗大中祥符八年(1015)进士。入仕后历任大理寺丞、知睦州、苏州。仁宗宝元三年 (1040) 以龙图阁直学士住陕西经略安抚招讨副使兼知延州,在此期间,防御西夏的侵扰,建有卓著功绩。庆历三年(1043),任参知政事。罢政后,任官邠州、邓州等地。死后赠兵部尚书,文正。著有《范文正公集》48卷。范仲淹学明经本,有文武全才,生平以“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”自勉。针对当时积弊,力主进行司法改革,从健全和加强法制入手,重新建立强有力的封建统治。他认为宋朝建国以来,历代政制相沿,行之已久,有些已不适应现实需要,而且出现了深重的弊病,提出要认真慎重地制定法律,削除苛酷,特别是要保证法律的贯彻执行,做到信赏必罚,坚持赏罚标准唯一,要求君主做到“舍一心之私”而“示天下之公”。(《范文正公集》卷七)。维护君主独尊的地位,但是反对君主独断,对臣下向皇帝 “上言密陈得失”有不同看法,反对由皇帝径行作 “内降处分”。重视司法官吏的选任和考核,设学校,培养人才。健全考核官吏的 “磨勘”制度,根据功过行能,决定升降。主张加强司法监督,认为当时的官吏贤人少,“愚暗者至多”。司法官吏“民讼不能辨,吏奸不能防”,“刑罚不中,日有枉滥”。这种现象非常普遍,因此主张加强刑部的复校责职,每年岁终检查全部断案情况。主张严格限制“类推”的适用,要求朝廷选派辅臣一员,兼领审刑大理寺,并检寻断案和旧例; 将可留存的,编著为册; 作为断狱的参考。

范仲淹989—1052

北宋军事家。字希文,苏州吴县(今江苏苏州)人。大中祥符进士。历任县令、知州、秘阁校理及右司𫎘,政绩显著,能言敢𫎘。宝元三年(1040年),西夏攻延州(今陕西延安),召为陕西都转运使,未几,与韩琦同任陕西经略安抚副使,兼知延州。采取以防为主的御夏方针,于沿边修筑寨堡,于鄜延路首倡置将教阅士卒,并招抚属羌,被羌民尊称为“龙图老子”。因御夏有方,与韩琦齐名,时称“范韩”。庆历三年(1043年),入为枢密副使,旋拜参知政事,与富弼、欧阳修等推行庆历新政,所主十事,其中“修武备”为于京师募兵五万,寓兵于农,以捍卫朝廷。半年后罢职,出知邠州兼陕西四路安抚使。后在赴颖州途中病死。工诗能文,其词豪放,善写边地风光与征战劳苦,传世佳作如《渔家傲》。著作有《范文正公集》。

范仲淹989—1052

北宋政治家、文学家。字希文。苏州吴县(今属江苏)人。大中祥符进士。曾任广德军司理参军、陕西经略副使、参知政事等职。少有志操,贫困力学。奖掖胡瑗、孙复,并授《中庸》于张载。曾与富弼、欧阳修等人推行旨在富国强兵的“庆历新政”。卒谥文正。著有《范文正公集》。范仲淹把封建的等级秩序和道德规范视为永恒的天理,认为“天尊地卑,道之常矣。君处上,臣处下,理之常矣。男在外,女在内,义之常矣。天地君臣男女,各得其正,常莫大焉”(《易义》。主张为人要有高尚的情操和远大的抱负,应当“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”(《岳阳楼记》)。认为君王应当克己行仁,以德化民,“伸尔万邦之怀”,“审民之好恶,察政之否臧,有疾苦必为之去,有灾害必为之防。苟诚意从乎亿姓,则风化行乎八荒”(《用天下心为心赋》)。主张力行孝悌是齐家的根本,治国平天下要以齐家为先务,“将成其国,必正其家”(《易义》)。在南宋时期,范仲淹被朱熹视为理学先驱之一。

范仲淹

北宋政治家、文学家。其先邠州(今属陕西)人,后迁苏州吴县(今江苏苏州)。生于989年,卒于1052年。宋真宗大中祥符八年(1015)中进士,仁宗时官至吏部员外郎。庆历三年(1043)任枢密副使、参知政事。他针对时弊提出均田赋、修武备等10条革新建议,是当时的政治革新家。他的散文、诗、词均有传世名篇,《岳阳楼记》文情并茂,体现了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的博大胸怀。《渔家傲》以边塞生活为题材,风格苍凉悲壮,为宋词开拓了新的领域。《全宋诗》编录其词5首。

范仲淹989—1052

北宋政治家、文学家。字希文,吴县(今江苏苏州市)人。生二岁而孤,母改嫁长山朱氏,他随母到朱家,改名朱说。及长,离家到南都(今河南商丘)依戚同文求学。大中祥符八年(1015)进士及第,恢复范姓。晏殊荐为秘阁校理。此后8年,因敢言直谏而三上三下,先后贬为河中府通判、陈州通判,睦州、苏州、饶州、润州、越州知州。康定元年(1040)西夏攻延州,他与韩琦同任陕西经略安抚副使,兼知延州,驻守陕甘前线将近4年。庆历三年(1043)夏,西夏与宋讲和,他回朝任枢密副使。八月,升参知政事,向仁宗建议10事,施行新政。因保守派反对,罢去执政,出任陕西四路宣抚使。后在赴颍州途中病卒于徐州,谥文正公。他工于诗词散文,其文章富于政治内容。词传世仅5首,善写塞上风光,为世传诵。有《范文正公集》。《宋史》有传。

范仲淹989—1052

北宋政治家、文学家。字希文,吴县(今江苏苏州市)人。生二岁而孤,母改嫁长山朱氏,他随母到朱家,改名朱说。及长,离家到南都(今河南商丘)依戚同文求学。大中祥符八年(1015)进士及第,恢复范姓。晏殊荐为秘阁校理。此后8年,因敢言直谏而三上三下,先后贬为河中府通判、陈州通判,睦州、苏州、饶州、润州、越州知州。康定元年(1040)西夏攻延州,他与韩琦同任陕西经略安抚副使,兼知延州,驻守陕甘前线将近4年。庆历三年(1043)夏,西夏与宋讲和,他回朝任枢密副使。八月,升参知政事,向仁宗建议10事,施行新政。因保守派反对,罢去执政,出任陕西四路宣抚使。后在赴颍州途中病卒于徐州,谥文正公。他工于诗词散文,其文章富于政治内容。词传世仅5首,善写塞上风光,为世传诵。有《范文正公集》。《宋史》有传。

104 范仲淹989—1052

北宋政治家、文学家。字希文。苏州吴县(今属江苏)人。少时贫困力学,中进士,以敢言著称。初任集庆军节度判官,仁宗天圣中任泰州西溪盐官,建议在泰州修建捍海堰,使大量土地不受海潮淹没。后迁大理寺丞。因晏殊推荐,任秘阁校理。旋奉命安抚江、淮,开仓赈济,奏免江东丁口盐钱。后判国子监,迁吏部员外郎,权知开封府。宝元初,因抨击宰相吕夷简多用私人,谪知饶州,与尹洙、欧阳修等并指为“朋党”。1040年西夏攻延州,与韩琦同任陕西经略副使,改革军制,巩固边防。1043年任参知政事,提出“明黜陟、抑侥幸、精贡举、择官长、均公田、厚农桑、修武备、减徭役、推恩信、重命令”10项整顿政事的主张,为仁宗采纳,还主张建立严密的选官任官制度,改变官员冗滥的现状,有功者升迁,无能者罢免,改革科举制度,推行法制,发展农业生产,史称“庆历新政”。“新政”推行未及一年,为保守派所罢免,出任陕西四路宣抚使。所作散文,多阐述其政治主张,以“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”之句表达其忧国忧民心情。后在赴颖州 (今安徽阜阳) 途中病死。著作有《范文正公集》。

103 范仲淹

北宋政治家、文学家。仁宗时奏“宫掖中半日不食,当何如?”受命安抚江、淮,开仓赈济;并奏免江东丁口盐税等。提出“明黜陟、抑侥幸、精贡举、择长官、均公田、厚农桑、修武备、减徭役、推恩信、重命令”十项政治改革主张。重孝悌,认为齐家是治国平天下的根本,“圣人将成其国,必正其家。一人之家正,天下之家正,然后孝悌大兴焉”(《易义》)。授《中庸》于张载,强调事物变化有一定的限度,事物的发展为渐进过程。以“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”表达其忧国忧民的心情。有《范文正公集》。

范仲淹989—1052Fan Zhongyan

宋代政治家、文学家。字希文。苏州吴县(今属江苏)人。真宗大中祥符八年(1015)进士。曾任陕西经略安抚副使。仁宗庆历三年(1043),授参知政事,提出改革政治方案,受到保守势力阻挠。后历知邠州、邓州、杭州、青州等地。谥文正。范仲淹与北宋诗文革新有密切关系,他的《尹师鲁河南集序》是最早概括诗文革新主张的文章。但他并未严厉斥责“时文”,所作政论杂文也杂有骈丽成分。所作名篇《岳阳楼记》,抒发“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的情怀,写景抒情融为一体,为人传诵。他的词也很有特色,《渔家傲》“塞下秋来风景异”一阕,描写边塞风光和屯守生活,抒发报国之志,境界开阔,格调激昂,为前人词中所未有。有《范文正公文集》。

范仲淹989—1052

北宋著名政治家、文学家、经济思想家,又是水利救灾专家。宋仁宗天圣年间(1023~1032年)出任泰州兴化县令,主持修筑捍海堤堰,防止海潮侵袭农田,世称范公堤。任苏州知府期间,主持疏通太湖人海渠道,有效治理了太湖流域的涝灾。

范仲淹989—1052

字希文。北宋苏州吴县 (今江苏苏州)人。大中祥符进士。少时贫因力学,“昼夜不息,冬月惫甚,以水沃面; 食不给,至以糜粥继之,人不能堪,仲淹不苦也”。仁宗天圣中任西溪盐官,泰州知州张纶接受范仲淹建议修建捍海堰,人称范公堤。仁宗亲政后,擢升他为右司谏。因力谏废郭后、忤宰相吕夷简而出知睦州、苏州。在苏州时,曾疏浚太湖入海水道,解除江南水灾。不久召还判国子监,迁权知开封府。景祐三年 (1036),针对时弊上 《百官图》,被指为朋党,出知饶、润、越三州。康定元年 (1040) 西夏攻延州,他与韩琦同任陕西经略安抚副使,负责防御西夏的侵扰 “仲淹为将,号令明白,爱抚士卒,诸羌来者,推心接之不疑,故贼亦不敢辄犯其境”庆历三年 (1043) 入为枢密副使,旋拜参知政事,与富弼、欧阳修等推行庆历新政。建议严密任官制度、注意农桑、整顿武备、推行法制、减轻徭役。此举遭以夏竦等为首的保守派的反对,未能实现。他也被罢去执政,出任陕西四路宣抚使兼知邠州。后在赴颍州途中病死。工于诗歌散文,《岳阳楼记》等为后世所传诵。有《范文正公集》

范仲淹989—1052Fanzhongyan

北宋政治家,文学家。字希文,苏州吴县人。大中祥符八年中进士,曾任西溪盐官,宝元三年(1040)任陕西经略安抚招讨副使,兼知延州,负责对西夏的防御。庆历三年(1043)任参知政事,向仁宗上书,提出改革的建议:限制以恩荫为官,选用干练的人员,严格执行政令,兴修水利等,史称“庆历新政”,因遭到保守派的反对而失败,后出任邠州、邓州、杭州、青州等地。他的散文多富于政治内容,如《岳阳楼记》中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的理想和抱负,为历代传诵。他的词境界开阔,苍凉悲壮,如《渔家傲·秋思》等,突破了唐五代词的绮靡风气。著有《范文正公文集》。

范仲淹989~1052

北宋著名政治家、文学家。字希文。苏州吴县(今属江苏)人。大中祥符进士。庆历三年(1043)年任参知政事时,与富弼、欧阳修等推行庆历新政,他提出10项政治改革方案,后因为保守派的阻挠而失败。死后,谥号 “文正”,也称范文正公。著有 《范文正公集》 26卷。

范仲淹一生致力政治改革,同时,他也是北宋诗文革新运动的先行者之一。他强调文章的教化作用,提出 “国之文章,应于风化”。

他的散文、诗、词都有流传后世的名篇。尤其是他的散文忧国忧民,文风质朴,富于政治内容。代表作《岳阳楼记》抒发了作者的政治怀抱,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐” 成为人们传诵的名句。

他也擅长词赋,其中 〔渔家傲〕一首,境界阔大,风格苍凉,一改唐末五代词绮丽浓艳的风气。

范仲淹989—1052

北宋政治家、文学家。字希文,苏州吴县(今江苏吴县)人。少贫好学,大中祥符进士。敢言直谏。曾建议泰州知州张纶修筑捍海堰,堰成,使大片沿海土地免遭水淹。宝元三年(1040年)赴任陕西经略副使,与韩琦共同改革军事,加强防务。庆历三年(1043年)擢为参知政事,提出严密官制、劝课农桑、整顿武备、减轻徭役、推行法制等10条建议。遭保守派反对,出任陕西四路宣抚使。后病死于赴颍州途中。工于诗词散文,风格清新明健。有《范文正公集》。

范仲淹

北宋政治家、文学家。字希文,谥文正,世称范文正公。一生致力于政治改革,所作散文多体现其政治主张,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”传为名句。诗词以反映边地风光和征战劳苦见长,明快悲壮。有《范文正公集》二十九卷。参见“历史”中的“范仲淹”。

范仲淹989—1052

北宋政治家、文学家。字希文,苏州吴县(今江苏吴县)人。大仲祥符八年(1015)登进士第。庆历元年(1041)以龙图阁直学士身份与韩琦同任陕西经略安抚副使,采取“屯田久守”方针,使西夏不敢侵犯。庆历三年,授参知政事,与富弼、欧阳修等推行庆历新政,提出十项政治改革方案,为守旧派阻挠,未能实行。被指为朋党,罢政,出知邠州兼陕西西路安抚使。死于青州,谥文正,世称范文正公。擅长古文,所作政论文忧国忧民,文风质朴,富于政治内容。代表作《岳阳楼记》,写景壮观,辞采华美,音调铿锵,构思巧妙,抒写自己的政治抱负。其中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,成为历代传诵的名句。他也擅长词赋,其中《渔家傲》一首,境界壮阔,风格苍凉,在北宋前期词坛上别具一格。著有《范文正公文集》,通行有《四部丛刊》本,附《年谱》及《言行拾遗事录》。

范仲淹989~1050

北宋军事家、政治家、文学家。字希文,苏州吴县(今属江苏)人。宝元三年(1040年)任陕西经略安抚招讨副使,兼知延州(今延安),防御西夏进攻,率领官兵18000人,击退夏军。因遭诬陷,改任河东、陕西四路宣抚使,在赴颍州途中病死。著作有《范文正公集》。

文正集/范文正公集/范文正公文集

范仲淹989——1052

字希文。祖籍邠州(今陕西)人,后移居吴县(今江苏苏州)。少孤贫而有志操,学习刻苦,真宗大中祥符八年(1015)进士,仁宗康定元年(1040)以龙图阁直学士与韩琦并任陕西经略安抚使,守边塞多年,抗御西夏侵扰,卓有成效。庆历三年(1043)任枢密副使、参知政事,针对时弊提出了均田赋、修武备等10条革新建议,即所谓“庆历新政”,不久失败,后任陕西四路宣抚使,于赴颍州途中病卒。赠兵部尚书,谥文正。范仲淹一生致力于政治改革,同时主张诗文革新,是北宋诗文革新运动的先行者之一。斥责当时文坛流行的“词多纡秽,言不及道”的不良文风,强调“国之文章,应于风化”。他的散文、诗、词均有佳作名篇,《岳阳楼记》文情并茂,表现了作者“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的博大胸襟,至今传诵人口。范仲淹的诗文,虽多涉及政治怀抱,但却少干枯说教,形象鲜明,节奏明快,慷慨而悲壮。有《范文正公集》。

范仲淹989~1052fan zhongyan

字希文。祖居邠州(今彬县),徙居吴县(今属江苏省)。少时家贫而壮志力学,宋大中祥符(1008~1016)进士。尝谓:“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”天圣年间(1023~1032)任西溪(今属福建)盐官,修建捍海堰。景祐二年(1035),以天章阁待制权知开封府。次年上《百官图》议论朝政,被指为朋党,贬知饶州。宝元三年(1040)西夏攻延州(治今延安市),范氏与韩琦同任陕西经略副使,改革军制,巩固边防。庆历三年(1043)任参知政事,奏议10事:主张建立严密的任官制度,注意农桑,整顿武备,推行法制,减轻徭役。庆历四年(1044)六月罢执政,出任陕西、河东宣抚使。八月,以参政衔兼领天下刑法事。庆历五年(1045)正月罢参政执事,以资政殿学士知邠州,兼陕西四路缘边安抚使。向宋仁宗上《陈乞邠州状》《谢授知邠州表》《邠州谢上表》。见州学隘甚,士无所安,决定迁建庙学。同年十一月罢陕西四路宣抚使,改知邓州(治今河南邓县)。次年州学竣工,应太常博士王稷之请撰《邠州建学记》。皇祐四年(1052)赴颍州途中病逝徐州,终年64岁。赠兵部尚书,谥文正。邠人画像立祠,春秋祭祀。范氏工于诗词文章,《岳阳楼记》乃千古名作。邠州任上《题眉寿堂劝农诗》及邓州任上《酬邠州王通判》《邠州建学记》均被邠人世代传诵。

范仲淹989—1052

字希文。苏州吴县人。生二岁而孤,随母下堂,从姓朱。后以苦读登大中祥符进士,任广德司理参军,始还姓范。累官龙图阁直学士,经略陕西边防,号令严明,威震各族,羌人呼为 “龙图老子”,夏人亦称其“胸中自有数万甲兵”,不敢入侵。旋擢枢密副使,进参知政事,卒湓文正。工词,格调苍凉悲壮,其代表作《渔家傲》 和散文《岳阳楼记》传诵千古。著有《范文正公集》二十卷,别集四卷。

范仲淹989—1052

北宋政治家、文学家。字希文,苏州吴县(今江苏苏州)人。天圣初年任泰州兴化令,主持修筑捍海堰,变海水泻卤之地为良田,世称范公堤。天圣三年(1052)任大理寺丞,曾提出改革建议,但未被采纳。宝元三年 (1040) 任陕西经略按抚(招讨) 副使,兼知延州 (今延安),整饬军队,加强对西夏的防御。庆历三年 (1043) 升参知政事,上《答手诏条陈十事》疏,提出整顿吏治,培养人才,发展生产,加强武备等10项主张,被仁宗采纳,颁布全国执行,称作“庆历新政”。由于大官僚集团的强烈抵制,1045年,仁宗罢除“新政”,范仲淹也被罢免。后于赴颖州途中病故。为官廉洁,体察民情,关心百姓疾苦。善工诗词散文,文采横溢,著有《范文正公集》。其《岳阳楼记》中 “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐” 的名句,成为脍炙人口的千古名言。

范仲淹989~1052

北宋文学家。字希文,吴县(今江苏苏州)人。真宗大中祥符(1015)八年进士。仁宗时,曾任西溪盐官、陕西经略安抚招讨副使、参知政事、陕西四路宣抚使等职。后赴颍州途中病卒。追赠兵部尚书、楚国公,谥文正,世称范文正公。有《范文正公集》29卷。能诗善词,兼工散文。其文以写其政治怀抱的《岳阳楼记》而名满天下。“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”是其中名句。诗词之中,以词成就为高。其词虽仅存5首,然皆为佳作。其中尤以《苏幕遮·碧云天》、《御街行·纷纷坠叶飘香砌》、《渔家傲·塞下秋来风景异》为人称道。他以边塞题材入词,拓宽了词的表现领域,风格亦开阔明健,对后世词人有一定影响。

范仲淹989—1052

北宋政治家、文学家。字希文,苏州吴县(今属江苏)人。少孤,随母改嫁居山东长山朱姓,取名朱悦。苦读不辍,登大中祥符进士,始还为原姓,为广德军司理参军。晏殊荐为神阁校理,每感激论天下事,奋不顾身。一时士大夫矫厉尚气节,自仲淹倡之。仁宗朝,迁吏部外郎,权开封府,忤吕夷简,罢知饶州。元昊反,以龙图阁直学士,副夏竦经略陕西。守边数年,号令严明,爱抚士卒。羌人呼为龙图老子,夏人相戒不敢犯其境。旋拜枢密副使,进参知政事,中外想望其功业。然因裁削倖滥,考核官吏,为侥倖者所不悦。出为河东陕西宣抚使,迁户部侍郎,徙青州,会病清颖州,未至,卒。仲淹著有《文正公集》20卷,别集4卷,尺牍5卷(《书录解题》)、《政府奏议》(《四库总目》等,行于世。他任职青州时,政治清明体察百姓疾苦,正直敢言,为民爱戴。他的《岳阳楼记》中的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”名句,广为流传。

范仲淹989—1052

北宋政治家、经济思想家。字希文, 苏州吴县(今属江苏)人。大中祥符进士。仁宗天圣(1023—1032)初任泰州兴化县令, 主持修筑捍海堰, 世称范公堤。知苏州时疏浚太湖入海水道,除江苏涝灾, 庆历三年(1043)入为枢密院副使, 旋任参知政事, 与富弼、欧阳修等推行庆历新政,实施严肃任官制度、发展农桑、整顿武备、合并州县、裁汰冗官、减轻徭役等革新措施,不久失败。他主张发展国内商业, 限制与国计民生无关的奢侈品生产与消费, 反对斥商人为逐末人; 为增加国家收入,主张政府和军队经营工商业。著作有《范文正公集》传世。

范仲淹989~1052Fan Zhongyan

famous politician and man of letters of the Song Dynasty.Works: Record of Yueyang Tower,Waterfall of Lu Mountain,Fisherman on the River,Walking on the Imperial Street,The Pride of Fisherman’s Family,A Collection of Master Fan Wenzheng,etc.

范仲淹989—1052

北宋大臣、政治家、文学家。字希文。苏州吴县 (今属江苏) 人。幼二岁而孤,母改嫁长山朱氏, 从其姓, 名说。及长,辞母去,依戚而学,举大中祥符进士,始还姓更名。晏殊荐为秘阁校理。仁宗时,迁吏部员外郎,因忤吕夷简,罢知饶州。宝光三年(公元1040年),以龙图阁学士任陕西经略安抚招讨副使,兼知延州,抵御西夏进攻。庆历三年 (公元1043年),任参知政事,同富弼、欧阳修等向仁宗建设十事,主张改革官制,重视农桑,整顿武备,减轻徭役等。因被谗,出为河东、陕西四路宣抚使,徙青州,在赴颖州途中病死。他任职时,体察百姓疾苦,正直敢言。他曾说: “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。工于诗、词,散文、文章多有丰富政治内容。词传世虽少,而多写塞上风光,较为刚健。有《范文正公集》。

范仲淹989—1052

字希文。宋苏州吴县(江苏苏州)人。大中祥符进士。仁宗亲政,为右司谏、判国子监、权知开封府等。吕夷简执政,仲淹上《百官图》,坐“讥刺大臣”,贬知饶州。宋夏战事起,进龙图阁直学士,副夏竦为陕西经略安抚副使。其为将号令明白,爱抚士卒,诸羌来者,推心接之不疑,故为缘边军民及属羌爱戴。庆历三年入为枢密副使,施拜参知政事,上抑侥幸、均公田、厚农桑、修武备、减徭役等十事,与富弼、欧阳修等推行新政。为保守派所阻,出任陕西四路宣抚使,在赴颍州途中病卒。倡言“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。有《范文正公集》。(参考图398、399)

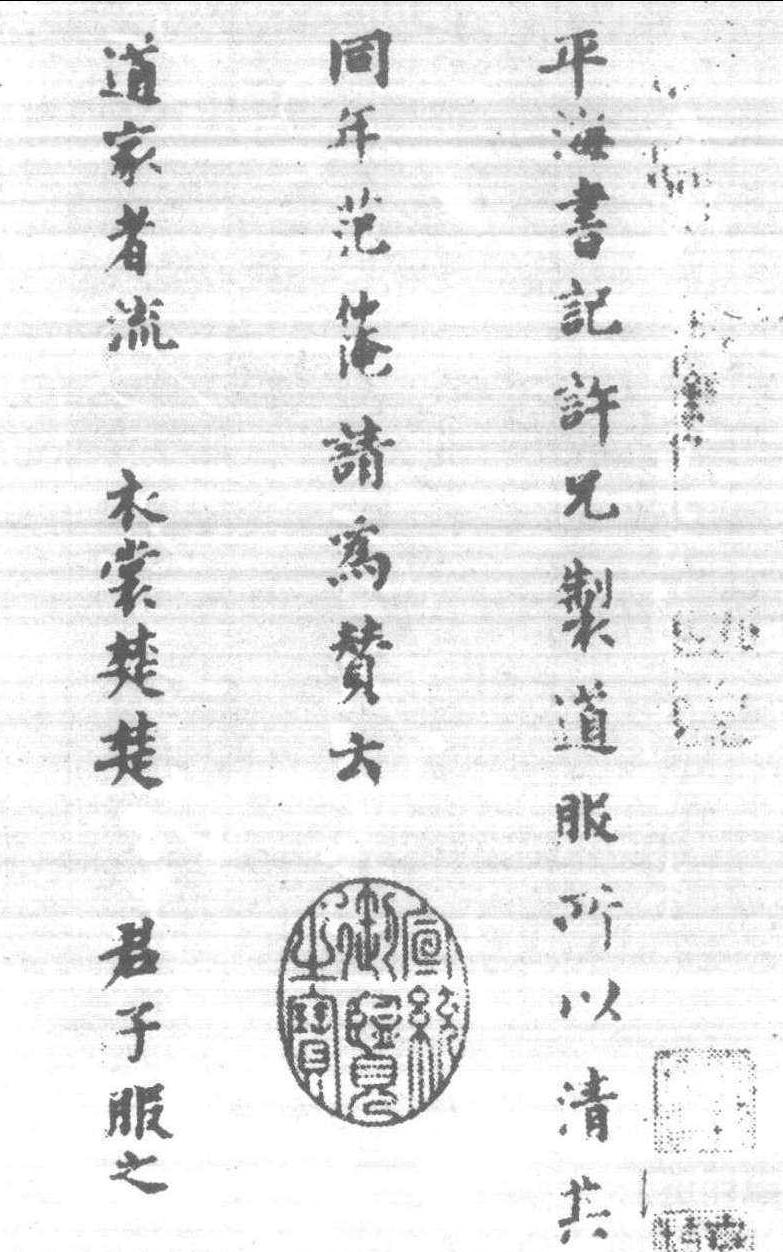

范仲淹

范仲淹尺牘 (局部)

(北宋·端拱二年——皇祐四年 989~1052)吴縣(今江蘇蘇州) 人。字希文。大中祥符八年 (1015) 舉進士第。仁宗 (趙禎)召為右司諫,拜吏部員外郎、天章閣待制。忤吕夷簡,謫知饒州。元昊反,以龍圖閣直學士經略陝西,守邊數年。號令嚴明,愛撫士卒,羌人稱為 “龍圖老子”。夏人亦相誡不敢犯,呼 “小范老子”。旋拜樞密副使,進參知政事,出為河東陝西宣撫使,除户部侍郎,卒贈兵部尚書,謚文正。嘗言: “先天下之憂而憂,後天下之樂而樂。”擅書法,黄庭堅云: “范文正公書,落筆痛快沉着。極近晉、宋人書。蘇才翁 (蘇舜元)筆法妙天下,惟稱文正公書與 <樂毅論> 同法。蓋文正鈎指回腕,皆優入古人法度。書 <伯夷頌>極得前人筆意。”文與可 (文同)跋其書曰:“觀文正書,若侍其人之左右,令人既喜,而且凛然也。”有子純仁承其家學。

- 临沂市兰山区旅游局是什么意思

- 临沂市国际旅行社是什么意思

- 临沂市图书馆是什么意思

- 临沂市天马旅行社有限公司是什么意思

- 临沂市广宏旅行社有限公司是什么意思

- 临沂市旅游局是什么意思

- 临沂市荣华旅行社是什么意思

- 临沂市阳光旅行社有限责任公司是什么意思

- 临沂市(兰山区)是什么意思

- 临沂方言是什么意思

- 临沂日报是什么意思

- 临沂汉简是什么意思

- 临沂沂河桥是什么意思

- 临沂百年大事记是什么意思

- 临沂盛能游乐园是什么意思

- 临沂糁是什么意思

- 临沂荣华大酒店是什么意思

- 临沂金雀山西汉墓帛画角觝图是什么意思

- 临沂革命烈士纪念堂是什么意思

- 临沂革命烈士纪念塔是什么意思

- 临沂骡马大会是什么意思

- 临沂黑釉陶是什么意思

- 临沅井是什么意思

- 临沅县是什么意思

- 临沧地区是什么意思

- 临沧地区旅游局是什么意思

- 临沧市小湾旅行社是什么意思

- 临沧市(临翔区)是什么意思

- 临沧茶文化风情园是什么意思

- 临沧观是什么意思

- 临沭是什么意思

- 临沭县(临沭镇)是什么意思

- 临沭方言是什么意思

- 临沮是什么意思

- 临河是什么意思

- 临河区(解放街道)是什么意思

- 临河县是什么意思

- 临河县志是什么意思

- 临河市是什么意思

- 临河欲鱼是什么意思

- 临河洗耳是什么意思

- 临河濯长缨,念子怅悠悠。是什么意思

- 临河羡鱼是什么意思

- 临河而羡鱼是什么意思

- 临河而羡鱼,不如归家织网是什么意思

- 临河而羡鱼,不如归家而织网是什么意思

- 临河而羡鱼,不如结网。是什么意思

- 临河道中 - 宋·黄庭坚是什么意思

- 临河郡是什么意思

- 临河金佛像是什么意思

- 临河镇是什么意思

- 临河驿是什么意思

- 临泉县是什么意思

- 临泉县庙岔皮张专业市场是什么意思

- 临泉县(城关镇)是什么意思

- 临泉纯白芝麻是什么意思

- 临泉贡柿是什么意思

- 临法书是什么意思

- 临波不渡是什么意思

- 临泣是什么意思