色素痣pigmented nevus

系常见的一种含有痣细胞的皮肤肿瘤。痣细胞源于皮肤神经细胞。属于先天性疾病。初生儿可有少数(或没有)色素痣,青春期后慢慢增多增大。为棕色至黑色表面平滑的斑或呈疣状、乳头状、有毛或无毛,大小不等,形状不一。按其形状特点分为斑痣、雀斑状痣、毛痣、疣状色痣、巨痣等;依其病理特点分为皮内痣(痣细胞位于真皮浅层)、交界痣(痣细胞位于表皮和真皮交界的基底细胞层内)、混合痣(同时具有交界痣及皮内痣的特点)。

色素痣

含有痣细胞的一种常见皮肤良性肿瘤。可以在任何时候出现,大小不一,数目不定。可呈棕色至黑色的斑、丘疹或结节状等。根据形态有斑痣、毛痣、疣状痣和巨痣。无症状,一般无需治疗。极少数可发生恶变,标志为突然迅速变大,颜色加深变黑,出血,破溃和出现卫星痣等。如发生上述情况或发生在易受摩擦部位的痣,以手术切除并作病理检查为宜。

色素痣nevus pigmentosus

是由疣细胞组成的褐色或黑色先无性良性新生物。在病理上根据疣细胞位置分为皮内痣、交界痣、混合痣。临床上有斑痣、雀斑痣、毛痣、疣状痣及巨痣等。发生在摩擦部位的交界痣,有恶变的可能。一般不需治疗,有恶变征象或位于易受摩擦部位者可手术切除。

色素痣

色素痣是由痣细胞组成的褐色或黑色的先天性良性新生物。常在出生时或出生若干年后,在身体任何部位出现。进展很慢,无自觉症状。按痣细胞在皮肤内分布位置不同,可分为下列三种:

❶痣细胞位于表皮下部、呈界限明显的痣细胞巢,称交界痣,又称真皮表皮痣或边缘性痣

❷痣细胞位于真皮内的色素痣称皮内痣。

❸具有上述二种痣的特点,且常见于儿童的称复合痣或混合痣。若累及大部分体表,可长有毛发,偶可恶变,有时伴发软脑膜黑素细胞瘤的称先天性巨形色素痣,又称先天性毛痣。本病系属发育畸形,起源于外胚叶的神经嵴,即原始先趋细胞或痣母细胞。在表皮下或真皮上部的痣细胞是从表皮黑素细胞发展而来。在真皮下部的痣细胞则从雪旺细胞发展而来。从神经嵴而来的黑素细胞的增殖性畸形,常沿皮节分布,形成先天性巨形色素痣。

本病可发生在身体任何部位的皮肤和粘膜。为局限性、大小不等、由几毫米到10cm或更大、一颗或数颗、由淡褐色、暗褐色到黑色斑疹、丘疹或结节。有些皮损内可贯穿着短而粗的黑色毛发。交界痣表现为光滑、无毛发、浅棕色到暗棕色扁平或略隆起斑,约1~8mm直径,它可在出生即有,但常在二岁后或更晚些出现。在成人期,有些交界痣变成复合痣或皮内痣,但有些仍保持扁平的交界痣。复合痣常是稍微隆起或乳头瘤样,从肤色到棕色,光滑或疣状表面的丘疹或结节;当它发生在面部时,常贯穿着粗毛,多见于较大儿童和成人。皮内痣是最常见的色素痣,表现为圆顶、乳头状或有蒂的丘疹或结节,可含有毛发,有时在临床上很难与复合痣区别,多见于成人。皮内痣属于极度良性的。但交界痣如经常受摩擦刺激如掌、跖、腰围和肩部常可引起癌前病变。皮损可随时扩大、变硬、隆起、发黑、出血或在痣周围出现墨水点状损害。

先天性巨形色素痣为大小不等、棕色到黑色、略隆起的斑块、常发生在手背、上臂、臀、背,甚至整个躯干。界限清楚而不规则,常有轻度浸润和变厚,表面有小乳头状结节,甚至疣状增生。皮损内毛发较正常粗、黑且多,可随年龄增长。本病最常见于出生时,几年内可逐渐扩大,颜色逐渐加深,并可出现软的乳头状瘤,或发生恶性黑素瘤或转移性黑素瘤。可伴发软脑膜黑素细胞瘤。在颈部和头皮巨形黑色素痣患者中,表现为癫痫、智力迟钝和其他局限性神经异常。在脊椎部可伴发脊柱裂或脑膜突出。其他尚可伴发较小色素痣、咖啡斑、纤维瘤、脂肪瘤和神经纤维瘤等。

组织病理检查有一定诊断价值。在表皮和真皮内,皆可看到痣细胞巢。在交界痣,表皮上部基本正常,表皮下部有界限明显的痣细胞巢。位于表皮下,但仍紧密地与表皮相连。少数痣细胞由于“坠落”,可游离于真皮上部。痣细胞带立方形,偶有呈梭形,聚集成团。含有少量到大量的棕黄色黑色素。同时在真皮上部有噬黑素细胞,内含游离黑色素,但无炎症细胞浸润。当表皮与真皮交界处有痣细胞向下延伸、细胞核有间变或分裂相、真皮内有炎症细胞浸润时,应考虑恶变。复合痣显示在表皮和真皮内皆可见到痣细胞巢,亦有从表皮“坠落” 到真皮内。真皮上部痣细胞呈立方形,含中等量黑色素;而真皮下部痣细胞巢内痣细胞则呈梭形,不含或含少量黑色素。皮内痣则在真皮上部有痣细胞巢或排列成条索状。痣细胞常是立方形、圆形或卵圆形。它的小胞核常呈花环状排列,或紧密聚集在细胞中央。在胞浆内含中等量棕黄色黑色素。在充分成熟时,它的组织象可见到巨形多核痣细胞(核呈菊花形、核小染深),但属良性。在真皮下部,当痣细胞愈向下延伸时,它逐渐变长,呈梭形,内含黑色素逐渐减少,甚至没有。有时在痣细胞巢中,可见触觉小体样或纤维瘤样结构。表皮常显示角化过度或乳头增殖。先天性巨形色素痣,在真皮内有许多黑素细胞排列如皮内痣和复合痣。和皮内痣一样。有许多神经样结构,如神经管和痣小体的形成。有时,它的组织象如同蓝痣样改变,但较少见。在软脑膜累及的病例中,脑膜和其附近脑组织显示黑色素病变和黑素细胞透入到脑组织内血管壁。

根据病史和临床特征,结合组织病理有痣细胞,诊断不难。交界痣在恶变时,应与恶性黑素瘤鉴别。后者为青黑色结节,发展迅速,常成溃破的或易出血的乳头状或蕈样损害,在附近皮肤上散布着深黑色斑点和局部淋巴结转移。另需与色素型基底细胞癌鉴别,它覆盖着结痂的浅表的扁平赘瘤,将痂剥离后,有易出血和显出淡褐色到深褐色颗粒表面。复合痣与皮内痣,在临床上很难区别,需借助于病理检查。它们均需与蓝痣、化脓性肉芽肿和组织细胞瘤鉴别。蓝痣为圆形或卵圆形、黄豆大小,从灰蓝色到蓝黑色丘疹或结节,质微硬,惯发于面、手、臂部。化脓性肉芽肿为圆形、淡红到暗红色、豌豆到樱桃大小。血管瘤样结节,易破出血或化脓,干后结成褐色污痂,惯发于手、前臂和面部。常由葡萄球菌感染引起。根据大片黑色斑片,对先天性巨形色素痣诊断较易。

一般不必治疗。仅交界痣发生在掌跖、腰围、腋窝、腹股沟、肩部等处,或易受损伤的部位,或出现上述恶变症状时可以切除。复合痣和皮内痣发生在经常受刺激部位,亦可考虑切除。皮下组织宜作病理检查。皮损范围较大者,切除后植皮。另外,可采用激光、电烙、电灼治疗。面部损害较小者可采用电解治疗。皮损内长有毛发宜先作电解拔毛。先天性巨形色素痣根据累及面积大小来决定治疗方案,一般可完全切除和植皮。

色素痣

色素痣又名斑痣、黑痣,也简称痣,是常见于皮肤、偶见于粘膜表面,含有痣细胞的色素性病变。可以在出生时或其后的任何时期,在身体的任何部位出现。临床表现有多种类型。颜色多呈深褐或墨黑色,还有没有颜色的无色痣。单发或多发。面积或小或大。表面或平滑,或隆起呈疣状或乳头状,或生有黑色或黑白夹杂的长毛。较常见于临床的色素痣,有皮内痣、交界痣、混合痣等。此外还有巨痣、蓝痣、幼年黑瘤等。色素痣原属良性病变,但有些类型的痣可以发生恶变,一般认为交界痣和混合痣的交界成分在青春期后有恶变为恶性黑瘤的可能。

皮内痣,因位于真皮层内,故名。常见于成年人,呈棕褐色,隆出皮面,常生有长毛。无恶变倾向。痣细胞呈上皮样形态。

交界痣,因痣细胞位于表皮与真皮的交界部位,故名。儿童较成年为多见。见于儿童者,随年龄增长,多可转变为皮内痣。痣呈棕或黑色,色素分布不均匀。表面平滑,边缘界限不甚清晰,无毛。交界痣好发于掌、跖,以及移行上皮如红唇、阴茎头、阴唇等部位。痣细胞具有增长活跃的特性,有恶变可能。

混合痣,因痣细胞既见于真皮层又见于表皮与真皮的交界部位,故名。较常见于儿童,至成年时大多已转变为皮内痣,故常认为混合痣是交界痣向皮内痣转变的过渡型。病变的中心部位呈隆起的团块,常有毛,为皮内痣成分。其四周绕以平滑而色素呈弥漫分布的晕,为交界痣成分。因包含交界痣成分,故也有恶变的可能。

巨痣,为出生时即已存在的以面积广大为特点的色素痣,生后数年内还可以增长扩展。痣表面生有长而粗壮的毛,弥漫的黑色病变中常间有小块深黑色的斑块分布。常呈疣状或小结节状,皮肤肥厚。躯干特别是背的上部或下部为巨痣的好发病位,也可发生在面部或四肢,往往宛若穿着黑色上衣、背心、短裤、长袜或手套。另有一些面积并不甚巨大,但位于某些特定部位,如颜面部的眼睑分裂痣(见“眼睑肿瘤”),或手部的较大病变,切除后创面的修复技术较为复杂者,也可称为巨痣。巨痣可能恶变,甚至可出现于儿童时期,多发生在呈疣状的皮肤肥厚部位。病理检查属于混合痣或皮内痣。巨痣部位还有时伴有纤维瘤或神经纤维瘤。

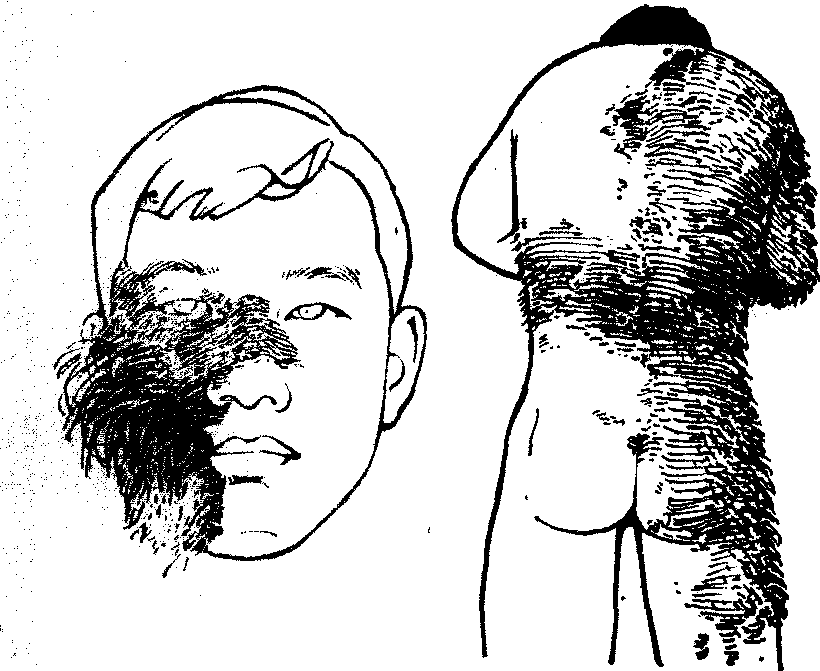

面部巨痣和躯干巨痣

蓝痣,少见。为单发于手、足背,或背部的境界清楚的真皮内圆形小结,质韧,呈浅蓝或深蓝色。痣细胞呈长梭形,位于真皮深层,故皮面显现蓝色。蓝痣偶可发生恶变。

幼年黑瘤,又称幼年型黑痣,为混合痣的一种变异,属于良性病变。多见于儿童或青春期前。好发于面颊部,常无色素,或为淡红色,或偶为黑色的丘疹。无毛。增长较快,可能发生恶变。痣细胞的形态,既有梭形也有上皮样形,位于真皮的浅层及深层。须注意与恶性黑瘤鉴别。因可呈无色或淡红色小结,不同于痣的通常表现,还须注意与疣、毛细管扩张性肉芽肿、血管瘤、血管球瘤、血管纤维瘤等鉴别。

色素痣有时需与常见的一些无痣细胞的良性皮肤色素性病变,如雀斑、老年性黑斑、恶性雀斑等相鉴别。雀斑,表现为弥漫散在分布的无数淡褐色小斑点,多见于面部,儿童时期即已显现。与较强的阳光照射有一定关系,夏季色较深,冬季较淡。老年性黑斑或老年性雀斑,或简称老年斑,或肝色斑,为发生于中年后和老年人手背和面部的散在黑点黑斑。病变稍隆出皮面。与经历多年的阳光照射有关,有时伴有色素减退的斑点。雀斑和老年性黑斑这两种色素性病变,病理检查均无痣细胞,表皮基底层可见异常增多的黑素颗粒,黑素细胞数量正常或增多,都不发生恶变。恶性雀斑,又称为恶性小痣,或Hutchinson黑素雀斑。多见于40~50岁妇女的面颊部,但亦可发生于任何年龄、性别的任何部位。表现为缓慢持续增长,色素不均匀但逐渐加深的斑块。如见病变增长速度突然加快,韧度增加,颜色转深,或有出血,则为发生恶变的征象,由黑素细胞直接转化为恶性黑瘤。据统计恶变时间可由1~30年,长短不等。

色素痣的治疗,主要视面积的大小采用不同的手术方法。

❶呈点状或颗粒状的小面积色素痣,可见于任一人体的皮肤,且常为多发,一般无需治疗。但位于手掌、足跖、红唇或外生殖器等交界痣的好发部位,或在颈部以及男性口唇等常受衣领或刮除胡须的反复磨损刺激部位的色素痣,为预防可能发生的癌变,应行手术治疗,并常规作病理检查。小面积的痣,应注意顺局部皮肤的纹理或皱褶行梭形切除后精心缝合,尤其在面部以改善外观为主要目的时更为必要,以减轻创口痕迹。

❷稍大面积的色素痣,超出可以直接缝合的限度,或勉强直接缝合将有较大张力,可以引起邻近器官变形的颜面色素痣,如部位适当,特别是在面颊、鼻唇沟、额部、颈部等部位者,可行分期切除缝合术,以免行皮片移植后因远期肤色变化而影响外观。其法为先于色素痣的中央部位行可以直接缝合为限度的梭形切除。注意不可从边缘开始,以免缝合时缝针穿经病变组织时,导致痣细胞的针刺播植。待经3~5个月,局部皮肤恢复原有的松动程度后再作另一次手术,直至最终完全切除为止。但如首次切除后病理检查证实为交界痣或混合痣或其他有恶变倾向的色素痣时,则应即行全部切除植皮术。

❸较大面积的色素痣,需行切除植皮术治疗。面部用全厚皮片,部位适当时也可用局部皮瓣,如颊部创面可用在耳后和颈部形成的局部旋转皮瓣修复,以获得较好的外形。一般部位可用中厚皮片。还可结合分期切除法,切除达最大限度后,再行切除植皮术,以缩小植皮面积。

❹大面积的巨痣,由于供皮区不足,对无恶变倾向的病变,可行选择性切除植皮术,以达到改善外形的目的,即切除只限于有碍外观的外露部分。此外,还有削除法,即采取与切取中厚皮片相同的操作。在削除操作不便的部位,可用擦皮疗法(见“颜面痘痕”)。削除或擦除后的创面任其自愈。但此法往往不甚彻底,仍不免有色素残留。

不论病变面积的大小,凡行完全切除术时,均应距边缘外2~3mm作切口,因痣细胞可能存在于肉眼所见边缘的稍外方。切除的深度也须注意,否则如有痣细胞残留,可以复发。

除各种手术方法外,还有冰冻、电烙等其他治疗方法,但与削除或擦皮疗法具有相同的缺点,既不能通过治疗获得病理诊断,也多难彻底,故其应用不甚普遍。

色素痣nevus pigmentosus

又称“疣细胞性痣”、“良性黑色素瘤”、“寻常痣”。是由疣细胞组成的褐色或黑色先天性良性新生物。依疣细胞位置,从病理上分为交界痣、皮内痣、混合痣3种。

❶交界痣:痣细胞位于表皮下部与真皮交界处,痣细胞内有大量的黑色素,故痣呈浅褐色、暗褐色或黑色,稍隆起皮面,直径1~10mm,表面光滑无毛,可发生在身体的任何部位,有2岁内发生者,少数在以后发生,注意防恶变。

❷皮内痣:痣细胞位于真皮内,静止状态不发生恶变。平滑的淡褐色至暗褐色斑,可隆起皮面,亦可为乳头瘤状或疣状表面,上可长毛,特别在面部者,该痣几乎每人都有,全身各处都可发生,掌跖和生殖器上少见。

❸混合痣:具备交界痣与皮内痣的特点,该痣多见于儿童,常隆起于皮面,呈黑褐色或棕黑色,表面光滑或疣状,长毛。色素痣一般不需治疗,有恶变征象或位于易受摩擦部位者可手术切除。

- 浮光是什么意思

- 浮光幻影是什么意思

- 浮光掠影是什么意思

- 浮光掠影话长崎是什么意思

- 浮光流影是什么意思

- 浮光漾影是什么意思

- 浮光略影是什么意思

- 浮光石是什么意思

- 浮光耀金是什么意思

- 浮光裘是什么意思

- 浮光跃金是什么意思

- 浮光蹑影是什么意思

- 浮兜是什么意思

- 浮兢是什么意思

- 浮具是什么意思

- 浮冒是什么意思

- 浮冰是什么意思

- 浮冲是什么意思

- 浮冷是什么意思

- 浮凉是什么意思

- 浮凸油墨是什么意思

- 浮凸版印刷是什么意思

- 浮凸邮资标志是什么意思

- 浮出是什么意思

- 浮出水面是什么意思

- 浮出海面是什么意思

- 浮切是什么意思

- 浮利是什么意思

- 浮刺是什么意思

- 浮力是什么意思

- 浮力储备是什么意思

- 浮力森林文二店是什么意思

- 浮力箱是什么意思

- 浮动是什么意思

- 浮动不安的情绪是什么意思

- 浮动价格是什么意思

- 浮动保险单是什么意思

- 浮动保险费率是什么意思

- 浮动债券是什么意思

- 浮动关税是什么意思

- 浮动利率是什么意思

- 浮动利率债券是什么意思

- 浮动利率外汇贷款是什么意思

- 浮动利率定存单是什么意思

- 浮动利率的抵押贷款是什么意思

- 浮动利率票据是什么意思

- 浮动利率票据交易是什么意思

- 浮动利率证券是什么意思

- 浮动利率贷款是什么意思

- 浮动加码是什么意思

- 浮动升级是什么意思

- 浮动单价计件工资制是什么意思

- 浮动发电站(发电船)是什么意思

- 浮动外汇是什么意思

- 浮动天顶仪是什么意思

- 浮动子是什么意思

- 浮动岗位工资是什么意思

- 浮动工资是什么意思

- 浮动工资制是什么意思

- 浮动工资制和计件工资制职工病假待遇计算方法是什么意思