航空供氧系统

航空供氧系统为飞机重要设备之一,其功用主要是为飞行人员及其他乘员供给呼吸用氧,以防止高空缺氧。航空供氧系统一般由氧源、氧气调节器、供氧面罩、减压器、连接管路、监测仪表、联接分离器及跳伞供氧器等组成。保证高度较高的系统还包括加压服、加压头盔(或“密闭头盔”)等装备。航空供氧系统和增压座舱同属于高空设备,二者共同保障人体免受高空环境因素危害。早在1874年的气球飞行中,即曾携带内装高浓度氧的气囊进行高空供氧的最初尝试。自本世纪初以来,随着飞机飞行高度的不断增加,航空供氧系统亦迅速发展。如1933年德国最先研制成功断续式供氧调节器,四十年代中期美国研制成功加压供氧装备,而较为合用的全加压服则于1953年问世。至五十年代,现代供氧系统的原理及其结构即已基本确立,有效地保证了各种高空飞行的顺利进行。近年随着军用飞机性能的迅速提高,现有航空供氧系统已暴露出许多缺点而落后于飞机其他系统。目前正在大力研制新一代的航空供氧系统,从而对航空医学和高空生理学也提出许多新的课题。

从呼出气体是否被回收利用或再生这个角度出发,可将供氧系统分为“开式回路系统”和“闭式回路系统”两大类。航空供氧主要采用“开式回路系统”,仅在个别情况下采用“闭式回路系统”。闭式回路系统系指呼出气体经过净化装置吸收二氧化碳和清除水汽后被重复吸用的供氧系统。此种系统虽可节约氧气,但在航空中却极少采用。其原因如下:

❶在高空低温条件下,管道中充满饱和水汽的呼出气体,有发生冻结的危险。

❷若面罩与面部密合不好而存有缝隙,由于每次吸气所引起的稀释作用,将使系统内氧浓度逐步下降,可导致严重缺氧。

❸在高空低气压但不缺氧的条件下,肺通气量(以BTPS计)与在海平面时基本相同,因此,使用这类系统所能节约的氧气量,比在海平面或水下都要少。故现代航空供氧中,仍普遍采用“开式回路系统”,所有呼出气体每次都从系统中排出。

航空供氧系统大致有以下类别: 依据所供吸入气体流出方式可分为连续供氧系统及断续供氧系统(或“肺式供氧系统”)两类。依据其所供吸入气体压力又有一般供氧系统(所供吸入气体压力等于座舱内压力)和加压供氧系统之分。如按机上氧源划分,则有气态氧供氧系统、液态氧供氧系统和固态氧供氧系统三种。依据用途则有机上供氧系统(固定式和携带式)、跳伞供氧装备、飞行人员用和旅客用供氧系统等之分。保证高度较高的供氧系统都兼具两种或更多供氧性能,故多为复合型式。

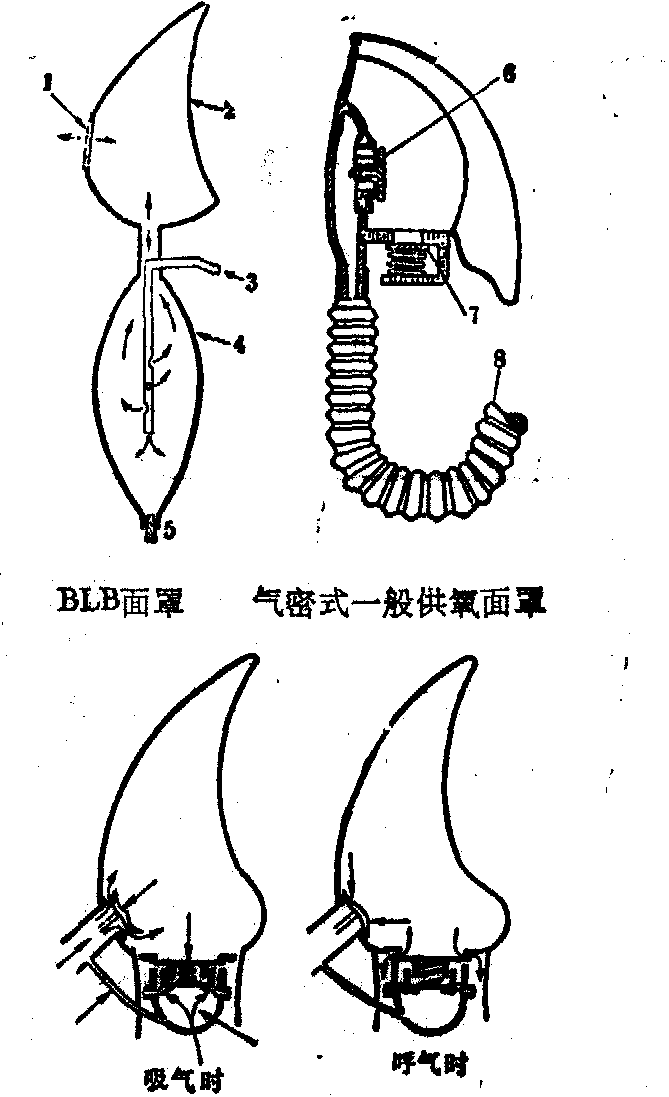

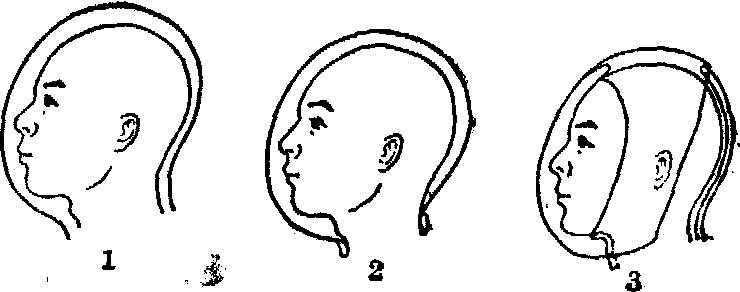

连续供氧系统 为最初的航空供氧系统,目前在客机旅客应急供氧及军用飞机跳伞供氧中仍采用。主要由一能提供稳定氧气流量的氧气调节器、供使用者吸氧的面具(如口鼻面罩) 以及连接调节器和面罩的软管所组成。面罩装有两个活门: 一为呼气活门,用以释出呼出气体,另一为吸气安全活门。当吸气流量不大时,只将纯氧吸入;如吸气流量超过氧气流量,则可有部分空气通过此安全活门被同时吸入。此类供氧系统具有设备简单、呼吸气阻力小、使用方便、工作可靠等优点。其缺点是:由于采用敞开式面罩,吸气时有外界空气同时渗入,遂使吸入气的氧浓度不可能达到最高值,尤以使用者肺通气量超过调节器的额定氧气流量较多时为然。因此,对于飞行过程中从事一定体力活动的飞行人员来说,连续供氧系统使用高度的上限约为8km; 对于飞行过程中处于安静状态的旅客或伞兵,则约为10km。其另一缺点是,呼气时也有氧气不断流出,浪费氧气较多。为解决此问题,美国于1938年研制成“BLB面罩” (因研制者Boothby、Lovelace和Bulbulian而得名)。该型面罩于调节器和面罩之间增加一个橡胶贮气囊,使呼气期间仍然连续流向面罩的氧气得以暂时贮存于其中,而于吸气时再被利用。面罩前方有一多孔的渗气圆盘(多孔盘),容许气体自由进出。吸气量较大时,可由此吸入少量外界空气补充;呼气时,最先呼出的气体进入气囊,其余部分通过渗气圆盘流出面罩(见图1,BLB面罩)。

加压供氧面罩

图1 航空供氧面罩

1. 渗气盘 2. 面罩 3.进气管 4.贮气囊 5.放水塞6. 吸气活门 7. 呼气活门 8. 波纹软管

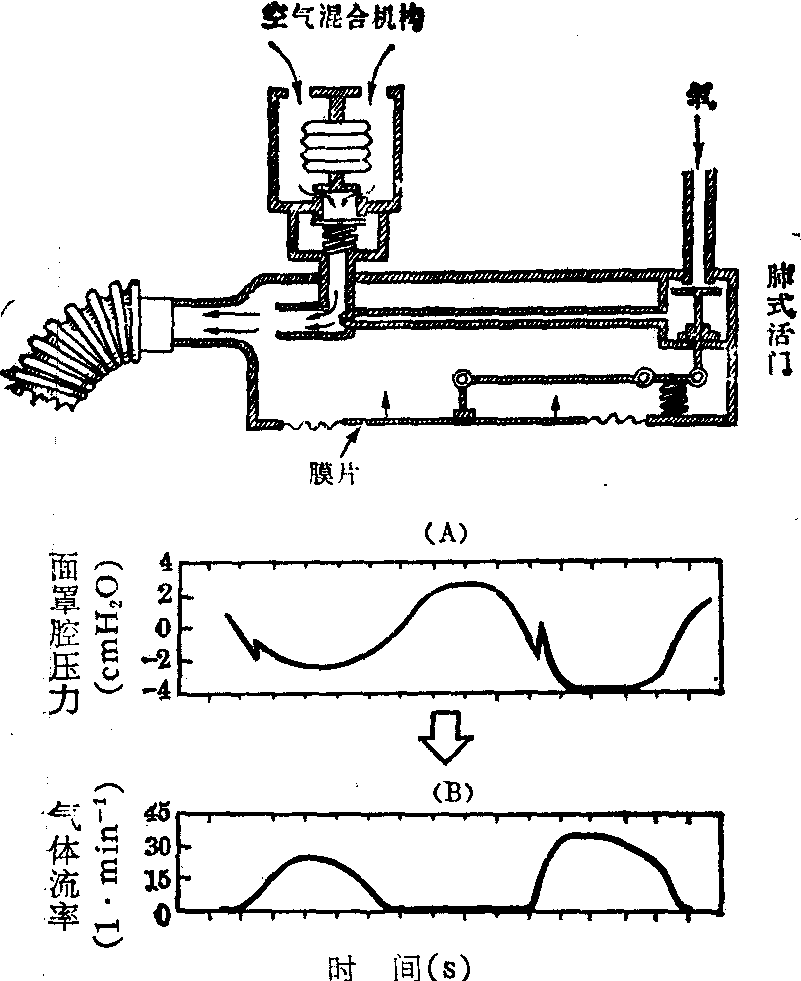

断续供氧系统 又称“需求式供氧系统”。是为克服上述连续型系统的缺点而研制的。以后为保证在各种高度均能提供符合生理要求的混合气体,而不是纯氧,又在调节器上安装空气混合机构(供氧成份调节机构),可随高度变化而自动调节所供气体的含氧比例。这样不仅可以节省氧气,还可避免氧浓度过高所带来的一些不利影响。因此,本系统具有以下特点:吸气时能适应使用者肺通气量变化,自动供给符合生理要求、含有一定比例氧的混合气体;呼气时则自动中止供气。由于采用气密式面罩,当调节器供纯氧时,面罩内氧浓度可达到接近100%的程度,故其保证高度也相应提高,使用上限可达12km。由于具有上述优点,此系统目前仍为军用飞机所广泛采用。断续供氧系统主要由氧源、氧气调节器、供氧面罩及指示仪表、连接管路等组成。氧气调节器内装有“肺式活门”(见图2)。吸气时面罩内的压力下降即通过软管传递到调节器内腔,在膜片两侧造成压差,使膜片弯曲而打开控制供气的肺式活门。吸气动作愈深,肺式活门开得愈大,所供氧气量也即相应增多。呼气时,面罩及调节器内腔压力增高,活门关闭,气流被截断。故此种型式的氧气调节器又有“肺式调节器”之称。氧气调节器中的空气混合机构主要由真空膜盒、高度调节活门、吸入活门等组成。当氧气流从肺式活门经文氏管喷射出时,由于引起局部压力下降,遂吸入周围的大气空气而将氧气稀释。其稀释程度由真空膜盒根据座舱高度控制高度调节活门实现;高度愈高,活门开口愈小,直至完全关闭。故由调节器所供吸入气体的含氧浓度随座舱高度而增加,至10km附近已达纯氧程度。空气混合机构下方有空气开关钮,关闭后,外界空气即不能进入,此时,调节器只供纯氧。怀疑舱内出现有害气体或飞越染毒区或放射性物质污染区上空时,即可闭上开关钮,改吸纯氧。面罩为气密式的一般供氧面罩,装有两个单向活门,一为吸气活门,一为呼气活门(图1)。此系统存在下述缺点:如面罩戴得不妥贴,吸气时可将外界空气一并吸入(称“面罩渗气”),造成吸入气中氧浓度过分稀释,可导致严重缺氧,甚至酿成事故。为克服面罩渗气问题,目前普遍采用“安全压力”(也称“小余压”)方法。即座舱压力高度超过一定范围后,氧气调节器另设有专门机构(补加供氧机构)使面罩内的压力得以始终保持较座舱压力略高的水平(约高3mmHg)。这样,当面罩气密不完全时,只能向外漏气而不致发生向内渗气的现象。虽有一定浪费,安全性却大为提高。但仍应教育飞行人员在高空飞行中随时注意将供氧面罩戴妥。

图2 断续供氧调节器的原理

上图为肺式调节器原理图;下图表明使用此种类型调节器时,(A)面罩腔内压力波动情况及(B)调节器输出气体流率变化。注意呼气时调节器气流即被截断

加压供氧系统 一般供氧系统的最大使用高度为12000m,长时间使用的允许高度在10000m以下。为防止12000m以上高度暴露所引起的极端严重缺氧,必须使用加压供氧系统,向使用者提供压力高出于周围环境的纯氧气流。其高出于座舱压力的值称为“余压”。此系统在供氧面具(供氧面罩与加压头盔的总称)腔内建立余压的原理大致如下:一方面采用连续供氧方式,以增大氧气供给量;另一方面,在面具呼气活门下方加设一机构,使之能随高度增加而不断提高呼气活门的阻力值(见图1,加压供氧面罩),以致面具腔内的气体压力必须超过呼气活门阻力时才可能被呼出。这样即可将吸入氧气的总压力值提高,使之超过环境压力。此种可增加呼气阻力的呼气活门也称“补偿式呼气活门”。暴露的高度愈高,所需的余压值也必愈高,故为达到预防缺氧的目的,即应采用总压力制度更高的加压供氧系统。但此种呼吸方式对人体生理功能影响颇大,一般只能短时间耐受余压值为30mmHg的加压呼吸。如欲提高此供氧系统的使用高度,必须对体表施加相应的对抗压力(或称“代偿压力”)。穿用加压背心向胸、背部体表施加对抗压力,可使余压值提高到40~45mmHg; 如对整个躯干体表加压,则余压可提高到60mmHg; 穿用部分加压服对除头、颈部以外的体表皆施加对抗压力,则可提高至75mmHg;将加压头盔与部分加压服配套使用,则可提高至145mmHg。如欲耐受更高的余压值,则需使用全加压服。根据以上原理,可设计不同总压力制度的加压供氧系统,而在各种总压力制度下又可采取多种配套方法,以满足不同机种和飞行任务的需要。我国现用加压供氧系统的总压力制度有三种:115mmHg(仅使用加压供氧面罩,如YX-32系统,使用终高度15km); 130mmHg(加压供氧面罩与侧管式部分加压服配套使用,如YX-2系统、YX-1A系统,使用终高度18km); 145mmHg(加压头盔与部分加压服配套,如YX-3系统、YX-1系统,使用终高度38km)。其他各国所用压力制度大体近似。在航空中,只是在增压座舱迅速减压后进行应急供氧时,才实行加压供氧;增压座舱完好时,仍应进行一般供氧。故军用飞机加压供氧系统在组成及配套上均较复杂。现对其主要部件种类及用途说明如下:

氧气调节器 增压座舱工作正常时,进行断续供氧,应具有肺式活门和空气混合机构等。空中发生座舱迅速减压时应能自动转为加压供氧。为此,应具有根据系统压力制度规定分别向供氧面具及防护服装以一定压力、流量及比例关系连续供给氧气的性能。再者,应有专门机构保证加压供氧的起始高度。以上由调节器的“余压调节机构”等实现。如使用侧管式部分加压服配套供氧,调节器内还应设有“加压程序控制机构”,以严格控制面具卸压以及对服装和面具加压的顺序,保护肺部免受机械性损伤。此类调节器以往多安装于仪表板上(“板装式”),其缺点是管路太长,以致吸气阻力增大和应急防护性能差等。目前又相继研制了“椅装式调节器” (安装于弹射座椅左侧的断接器上)以及微型化的“胸佩式调节器”(配于胸前)和“盔装式调节器”(装在面具上)等,均处于发展阶段中。

加压服 可对体表施加对抗压力以减轻加压呼吸不良影响的飞行防护服装称“加压服”,有“全加压服”与“部分加压服”之分。全加压服又称“密闭服”,系通过向服装内充以具有一定余压的气体而对全体表施加均匀气体对抗压力(已相当于个人用“微型增压舱”)。穿用此种服装可长时间在极低气压环境中停留,并能对多种环境因素的危害作用进行防护。但由于造价昂贵、结构复杂、肢体活动不便、影响操纵等原因,故航空中仅在驾驶高空侦察机、海军飞机等特殊条件下曾经使用。航天中用的“航天服”即在此基础上研制成功(见“航天服”)。

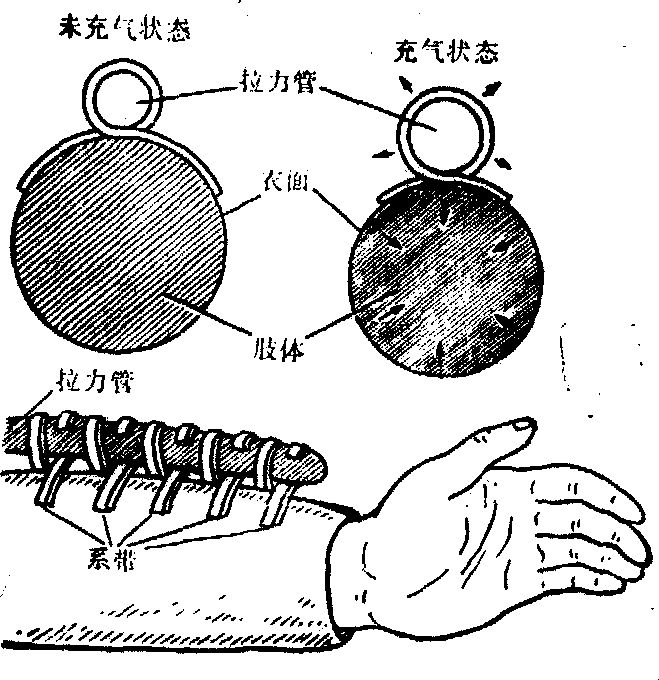

图3 侧管式部分加压服原理图

图4 囊式部分加压服原理图

A-气囊腔 B-面罩腔 C-肺1. 面罩 2. 吸气活门 3.呼气活门 4. 来自氧气调节器 5. 气囊 6. 限制层

为解决航空中常遇到的短时间高空防护问题,并满足平时穿用较方便的要求,已研制成功“部分加压服”。其原理为通过某种充气机构将服装拉紧,从而对体表施加机械性对抗压力。根据加压机构原理,可将其分为“侧管式”和“囊式”两种。“侧管式部分加压服”又称“高空代偿服”。如国产“DC-3高空代偿服” 即是。此类服装设有专门张紧装置,利用“绞盘”原理加压。在服装两侧,自上肢起沿躯干至下肢各有一纵向走行的橡胶拉力管,管和服装用“8”字型系带连接;当拉力管因充气而膨胀时,即可通过被绷紧的系带而将衣面拉紧对体表加压。身体所受压力与拉力管内压力成正比例关系,后者又由氧气调节器等机构调节,与面具内腔压力保持一定比例关系。这样,对体表施加的机械压力即可按面具腔内余压值大小进行自动调节。此类服装的优点是: 拉力管不充气时,肢体活动很少受限制,拉力管位于身体两侧,故服装通风性能较好。但这类服装有加压不均匀的缺点,如对腋窝、肩胛窝、腹股沟等部位无法加压; 且加压效果又与服装是否合体及调带质量等有很大关系。“囊式部分加压服”简称“囊式服装”,由服装内外约束层所包覆的平面气囊构成。气囊覆盖于整个躯干及其它加压部位(应注意对疝孔部位的保护)。气囊与氧气调节器出口、面罩或盔腔相连通(图4)。向气囊内充气时,膨胀的气囊即对直接覆盖的体表施加与囊内压相同的均匀压力,而未被覆盖部位则由被拉紧的衣面施加机械压力。当气囊对身体的覆盖角大于180°时,体表各处所受压力基本等于囊内压。此类服装的优点是: 加压均匀;呼吸功能得到显著改善,呼吸疲劳程度减轻; 座舱发生迅速减压时,能自动提供胸部体表代偿压力保护肺部不致受到气压性损伤; 氧气系统调节机构可大为简化,易于微型化; 穿脱较方便和对操纵动作影响较小等。此外,在弹射救生过程中,囊式服装的抗气流吹袭性能也较好。其缺点是:透气性差、热负荷大,在炎热地区使用需有通风服装配套。囊式部分加压服加压范围亦较广泛,对躯干及四肢体表皆能加压,如英国的MK-2联合部分加压服即是。但有的只能对躯干和上肢加压,称“带袖加压背心”,其腿部代偿压力则通过抗荷裤施加; 有的只对躯干加压,称“加压背心”。在一些使用高度较低、仅保证飞行员在座舱减压后能立即下降到安全高度的系统中,也可只穿着囊式“加压背心”(余压可达40mmHg),或在加压背心之外再利用抗荷裤气囊充压对下肢体表也同时施加对抗压力(余压可提高到70mmHg,使用终高度为18公里)。

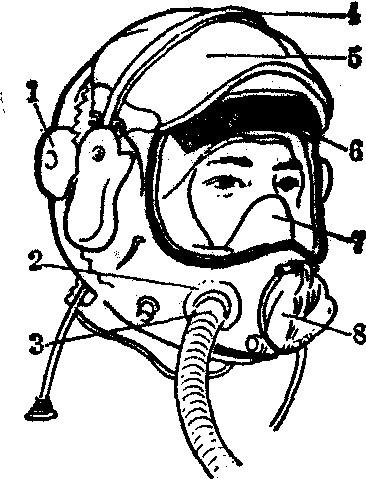

图5 加压头盔的类型

1.全加压头盔(与密闭服配套) 2.全加压头盔 (与部分加压服配套) 3.部分加压头盔

图6 活动面窗型部分加压头盔

1. 自动释放机构 2. 吸气活门 3. 氧气软管 4. 手柄5.压力面板 6. 太阳镜调节器 7.供氧面罩 8.饮食活门

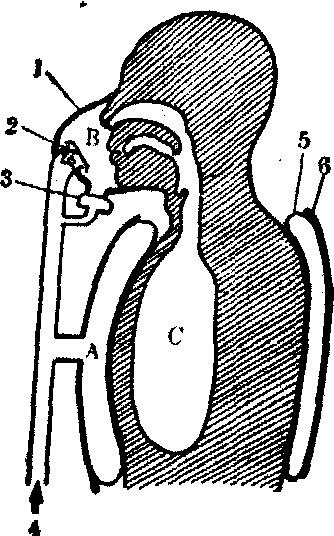

加压头盔 或称密闭头盔。当余压超过70~75mmHg时,即不能使用加压供氧面罩,而必须使用加压头盔以便对头、颈部同时施加对抗压力。加压头盔还具有防碰撞和防气流吹袭等功能。根据其加压范围和方式的不同,又有“全加压头盔”和“部分加压头盔”之分。从结构上,加压头盔可分为“活动面窗型”和“固定面窗型”(如TK-1密闭头盔)两种形式。固定面窗型头盔不使用供氧面罩,应在上飞机前先戴妥,关闭透明面窗后再使用供氧系统。活动面窗型头盔,在座舱高度低于12km时,透明面窗开启,由供氧面罩进行一般供氧; 当座舱高度超过12km时,面窗自动关闭,实行加压供氧。两种头盔使用均极不方便,尤其是固定面窗型头盔,对飞行人员视力、视界、头部活动等均极其不利;此外,还有重量大、闷热、盔内二氧化碳积聚、面窗起雾和结冰、佩戴不方便等缺点。因此,这种头盔只用于高空侦察机、战略轰炸机等。歼击机升限多在18km以下,宜采用以加压供氧面罩配套的系统。如确需使用加压头盔,亦应选用带活动面窗的部分加压头盔。因此型头盔采用活动透明面窗,可使能见度和视界获得改善;因系采用部分加压,故头部也可活动自如。但使用部分加压头盔时,由于颈下部存在非代偿部位,故不适于长时间使用。

氧源 氧是无色、无臭、无味的气体。氧虽为生命所必需,但吸入气中氧分压过高又可对人体造成危害 (见“氧过多”)。在标准状况下,一升氧重1.429g,比空气略重。氧在-183.7℃成为浅蓝色的液体。1升液态氧可蒸发释放出840~860l气态氧。航空呼吸用氧应符合医疗用氧标准,其纯度不应低于99.5%。在760mmHg、20℃条件下,每升气体的含水量不得超过0.02mg;应该是无臭、无有毒杂质。目前正在研制现场用氧气杂质分析器。

机上氧源有气态、液态和固态三种。气态氧可以低压(30大气压)或高压(135至150大气压)两种方式贮存。低压气氧因所占容积过大,现已很少采用。目前广泛采用的高压气氧贮存于球形或圆柱形无缝钢瓶内,经减压后再输至座舱内的氧气调节器。液态氧可在低压下贮存,所占容积和重量都较气氧系统为小,在轰炸机或远程战斗机上使用有很大优点。但液氧转化器等专用设备价格高,液氧蒸发损失大,地面供应及维护工作复杂。固态富氧化合物因可释放氧气,亦可作为机上氧源。如以氯酸钠(NaClO3)等作成的固态氧源,通称“氧烛”,结构简单,贮存和使用方便。有的伞兵运输机采用固态氧供氧设备作应急供氧用。目前各国都在大力研制“机载氧气发生系统”。其原理为使加压空气流经分子筛床,将氮吸附,产生富氧气体供呼吸用。还有氟矿物浓集制氧的方法。机载氧气发生系统目前正进行飞行试验,有可能取代飞机上的气氧或液氧氧源。这样可增加部队的机动性,提高地面和飞行的安全性,并减轻地勤支援任务。

航空供氧系统的选择 对于不同机种,应根据其性能、任务、增压座舱压力制度、高空减压发生机会及减压特性、救生方案、其它个人防护装备配备情况、航线地理和气候特点等因素,进行全面考虑,配备适合的航空供氧系统。

军用飞机增压座舱采用低压差制,最大座舱压力高度可达7~8km; 在高空一旦座舱发生减压,飞行人员将暴露于更高的高度。故在军用飞机,当座舱性能完好时,亦需进行一般供氧;在12km以上高空发生迅速减压时,即应转为加压供氧。因此,应配备具有断续式供氧性能的加压供氧系统。目前可供选择的加压供氧系统,主要为下表列举的三种防护水平的装备配套。

高空侦察机、战略轰炸机等,因飞行的高度高、时间长、座舱减压后往往不能立即下降到安全高度,且对飞机机动性能要求不高,可采用总压力制度较高、配有加压头盔、体表加压面积较完全的加压供氧系统。歼击机虽升限较高,但以在中、低空活动为多,在高空即使发生座舱减压,亦可于短时间内降至安全高度;加之此类飞机机动性高,故只宜配备总压力制度较低的轻便型加压供氧装备,以减轻负担,保证飞行人员的操纵和作战能力。系统中应力求避免使用加压头盔,尽可能减小体表加压面积,座舱完整时应供给氧-空气混合气体以避免在呼吸纯氧条件下作特技动作。近年研究证明,使用加压供氧面罩-加压背心-抗荷裤系统,并调整抗荷服囊内压力使之为面罩压力的4倍,可在总压力为100mmHg的条件下保证在24000m高度停留1~2分钟。故有可能使用较为轻便简化的装备解决18km以上高度减压后立即下降到安全高度的防护问题。军用飞机还配备有跳伞供氧器(如YG-2),可装在伞包内、飞行人员身上或座椅上。此外,还应注意军用飞机供氧系统与其他个人防护装备,如抗荷装备、个人救生装备、温度防护服装等的协调及配套,并应考虑其对于原子辐射和化学战剂的防护性能。各国空军关于供氧装备的配备和使用,都有专门规定。

加压供氧系统的加压标准及配套选择

| 最大使用高度 (m) | 加压供氧余压 值(mmHg) | 总压力值 (mmHg) | 配 套 |

| 15000 18000 | 30 70 | 115 130 | 加压供氧面罩 加压供氧面罩+部分 加压服(侧管式服装, 或加压背心+抗荷裤) |

| 30000 | 145 (133) | 145 | 加压头盔+部分加压 服(侧管式服装,或 者带袖的加压背心+ 抗荷裤) |

现代中程和远程客机的巡航高度一般为8~12km。由于客机增压座舱都采用高压差制,其相应最大座舱高度为2.4km左右,因此,飞行期间空勤人员及旅客均不需使用供氧装备。但机上须配备供氧系统以备座舱突然减压时应急防护用。旅客所用应急供氧系统是连续式的。当旅客舱压力高度超过4公里时,应能在7~15秒钟内向旅客供氧。空勤人员所用供氧系统多为断续式。规定在超过一定飞行高度后必须有一名执勤驾驶员携带供氧装备,能在座舱发生减压后5秒钟内戴妥面罩,以保证意外情况下的安全飞行。与此同时,飞机应尽快下降到安全高度。客机还配备有携带式供氧装备,作为应急、急救和舱内走动时用。

- 恶搞是什么意思

- 恶斗是什么意思

- 恶有恶报是什么意思

- 恶果是什么意思

- 恶梦是什么意思

- 恶棍是什么意思

- 恶毒是什么意思

- 恶气是什么意思

- 恶水是什么意思

- 恶浊是什么意思

- 恶浪是什么意思

- 恶炒是什么意思

- 恶煞是什么意思

- 恶狗是什么意思

- 恶狠是什么意思

- 恶狠狠是什么意思

- 恶疾是什么意思

- 恶病质是什么意思

- 恶癖是什么意思

- 恶相是什么意思

- 恶耗是什么意思

- 恶臭是什么意思

- 恶行是什么意思

- 恶补是什么意思

- 恶言是什么意思

- 恶言恶语是什么意思

- 恶评是什么意思

- 恶语是什么意思

- 恶语中伤是什么意思

- 恶语伤人是什么意思

- 恶贯满盈是什么意思

- 恶迹是什么意思

- 恶露是什么意思

- 恶霸是什么意思

- 恶骂是什么意思

- 恶鬼是什么意思

- 恶魔是什么意思

- 恸是什么意思

- 恸哭是什么意思

- 恹是什么意思

- 恹恹是什么意思

- 恺是什么意思

- 恻是什么意思

- 恻然是什么意思

- 恻隐是什么意思

- 恻隐之心是什么意思

- 恼是什么意思

- 恼人是什么意思

- 恼怒是什么意思

- 恼恨是什么意思

- 恼火是什么意思

- 恼羞成怒是什么意思

- 恽是什么意思

- 恽代英是什么意思

- 恽寿平是什么意思

- 恽逸群是什么意思

- 恿是什么意思

- 悃是什么意思

- 悄是什么意思

- 悄声是什么意思