航空低温负荷

高空低气温是航空环境的主要“冷源”。军用飞机活动的高度范围可达12~25km,已属于同温层,其年平均气温为-56.5℃。故在一定高度范围乘敞开式座舱飞机飞行、飞行中座舱盖意外失落、或者高空跳伞的自由降落过程中(特别是防护服装装具散失时),由于高空低气温和寒冷气流的吹袭,均可使飞行人员暴露于低温环境,甚至引起低温损伤。在航空活动中,还有一些情况下也可能遇到寒冷暴露的问题。如有些航空基地位于寒带或亚寒带地区。又如,飞机在寒带或者极地上空飞行发生紧急情况而需要着陆、迫降或者飞行人员空中离机救生时,也可能遇到各种冷暴露的问题。除低气温外,如飞行人员落入寒区海水中,冷水浸泡则是一个特殊的寒冷暴露问题,在接近冰点的水中,未着特殊防护服装的人则只能生存数分钟。

低温暴露的生理反应 人体遇到寒冷时,即出现一系列代偿性生理功能变化,如外周血管收缩、代谢产热量增加等。皮肤血管收缩可使体表温度降至接近周围冷空气水平,以缩小人体表面与环境间的温度梯度,使辐射、传导和对流散热作用降到最低程度。在冷暴露持续时间稍长、环境冷强度又不甚严重的条件下,皮肤温度降至10℃左右时,皮肤血管即由持续的紧张状态转为扩张状态,称“冷致血管舒张反应”。此时皮肤呈玫瑰红色,指(趾)端温度升高。外周血管在低温条件下的周期性扩张,固然不利于保持身体核心部位温度,但却可使外周血流量增加,对预防冻伤和改善肢体(手部)功能有一定意义。但在严重的冷暴露中,冷致血管舒张反应衰退,外周血管紧张度的“摆动”(hunting)现象消失,皮肤血管处于持续的极度收缩状态中,流经体表的血流量显著下降,直至完全停滞。当局部温度降至组织冰点以下时,组织就发生冻结,造成局部冻伤。

其次,在冷暴露中,骨胳肌的活动水平增强。这是机体增加产热量的主要途径。人体受冷时,初期可发生局部颤抖(寒颤),随着体温下降逐渐扩展成为全身性的反应。最强的颤抖可产生350~400kcal/h的热量,使代谢水平提高到静止时的5倍。低温暴露时,机体还可以通过神经-体液调节机制直接引起代谢率增加称“非寒颤性产热”。冷暴露时,心率、每搏输出量、血压、呼吸频率和肺通气量等通常都有所增加和升高,以与人体代谢率升高相适应。

人在低温环境中长期生活,能对低温产生适应,提高耐寒能力,称为“低温习服”。其机理十分复杂,涉及组织隔热性增强,躯体外壳热传导率降低等变化,这是由于皮下脂肪增厚和外周血管收缩程度增强这两种因素协同作用的结果。它可使习服者与未习服者之间的躯体外壳热传导率相差达15倍之多。非脂肪组织隔热性能的提高也有一定意义。非寒颤性产热反应是提高机体耐寒能力的又一个重要因素。随着人体对寒冷的逐渐适应,颤抖反应渐趋减少,非寒颤性产热反应加强。后者产热效率高,故对机体适应寒冷十分有利。此外,低温习服过程还可使机体对寒冷所致疼痛、麻木和冻伤的易感性降低。

低温暴露的病理损伤 低温所致损伤及影响可分为局部及全身性两种。在低温下皮肤触觉敏感性降低。当手部皮肤温度为18~20℃时,触觉敏感性即开始降低,触觉变得迟钝。这可能是由于皮肤末梢感受器受低温影响发生感受和传导功能减弱之故。手动作的灵巧度和双手协调动作也特别容易受影响。当手部皮肤温度低于15~15.6℃时,精细操作(如“打结”等)能力剧烈下降,但一般性操作效果变化不大,一般要在手部皮肤温度降到十5℃以下,才会显著降低。

局部冻伤通常发生在零下温度环境停留时间过长之后,尤其是手、足保暖不足而又处于高湿度条件下时更易发生。皮肤与金属接触会使皮肤粘着,称“冷金属粘皮”,是航空中可能遇到的特殊形式局部冻伤。一般在-20℃以以下的低温中,稍湿润的皮肤即可能与金属粘贴,引起表层脱落。不同的金属表面,对组织的冻结粘牢程度不同:有氧化膜的铝和铁最易“粘皮”,光洁度相同的铜和银金属表面和粗糙有花纹或有冰雪、尘土、铁锈等覆盖的金属表面则不易“粘皮”。预防方法是戴防寒手套。

体温低于35℃即为“低体温”,亦称“冻僵”。“事故性冻僵”有两种。一种是较长期暴露于严寒的低气温环境,机体经过一系列强烈的生理代偿反应后,转入功能衰竭,出现代谢、循环、呼吸等多方面的功能减弱,直至不能保持体温恒定而逐渐陷入冻僵状态。另一种是在无任何防护措施的情况下,体温急剧下降,几乎来不及发生防御反应和代偿反应,而很快陷入冻僵状态。冻僵时,机体功能的降低程度与体温下降程度成正比。

低气温暴露 高空跳伞要求延迟开伞,除避免开伞冲击力过大和防止缺氧外,另一个重要原因是尽量缩短高空冷暴露的时间。

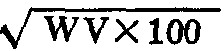

冷环境对人体的冷却作用决定于气温、湿度和风速等诸因素的综合作用,但主要是气温和风速。一般用“风冷指数”定量地表示冷环境的综合致冷作用。虽然这一指数是通过测定不同温度和风速综合作用使水罐温度下降程度而获得的经验性指数有一定局限性,但实践证明它与人体反应大致相符。风冷指数的计算式如下:

H=( -WV+10.5)(33—TA) (1)式中: H—风冷指数(kcal/m2·h),WV—风速 (m/s),33—系平均皮肤温度,TA—气温(℃)。风冷指数范围是从50(热)到2500(不能耐受的寒冷).在不同的风冷指数条件下,人们的主观感觉及组织发生损伤的情况见图1中斜长方框内注释。在南极地区的实际观察表明,所有冻伤病例都是在风冷指数高于1400(kcal/m2·h)时发生的。此指数升高时应注意身体暴露部位发生冻伤的危险性。还可利用此概念,做温度和风速之间不同组合的等效比较。由图1可见:气温-46℃、风速0.07m/s,气温-26℃、风速0.45m/s和气温-10℃、风速2.4m/s,都具有相等的风冷值(1100kcal/m2·h)。由此可以预计这三种条件的暴露可引起同样的感觉。

-WV+10.5)(33—TA) (1)式中: H—风冷指数(kcal/m2·h),WV—风速 (m/s),33—系平均皮肤温度,TA—气温(℃)。风冷指数范围是从50(热)到2500(不能耐受的寒冷).在不同的风冷指数条件下,人们的主观感觉及组织发生损伤的情况见图1中斜长方框内注释。在南极地区的实际观察表明,所有冻伤病例都是在风冷指数高于1400(kcal/m2·h)时发生的。此指数升高时应注意身体暴露部位发生冻伤的危险性。还可利用此概念,做温度和风速之间不同组合的等效比较。由图1可见:气温-46℃、风速0.07m/s,气温-26℃、风速0.45m/s和气温-10℃、风速2.4m/s,都具有相等的风冷值(1100kcal/m2·h)。由此可以预计这三种条件的暴露可引起同样的感觉。

图1 计算风冷指数的列线图

人体头部和手部具有特殊的解剖生理特点,这对于体热放散和局部冻伤的发生有极为重要的实际意义。头皮血管缺乏缩血管的神经纤维支配,如不采取适当的隔热保暖措施,在寒冷环境中会造成热量的大量散失。实验证明,一个穿着暖和者在-4℃气温中处于安静状态时,从裸露头部所散失的热量可占全身代谢产热量的一半。由此可见,在冷暴露中如头部无适当防护,不仅易发生冻伤,且由于大量热量从头部散失而会降低服装的保暖效果。

手部在几何形状上是一个由平面体(手掌部的前、后面)、圆柱体(手指)和半球面体(拇指尖)组成的复合结构,其表面积与容积的比值比身体其它任何部位都大,且血液循环丰富,故在低温条件下散热量大。手指具有丰富的动一静脉吻合支,血流量变化最明显,每单位面积的散热量为整个手部的5倍。手指每lOOg组织中皮肤血流量可变动于1~100ml/min之间,故肢端温度和局部组织隔热能力的变化较大。

低温对人体产生不利影响的基本原因在于: 散热量超过产热量,体热不能保持平衡,机体出现“热债”,导致体温下降。计算热债韵公式如下:

b—平均体温下降值(℃)。平均体温是指平均皮肤温度与直肠温度的加权平均值,在低温条件下其加权系数均为0.5。人体对低温的耐受限度与机体丧失的热量密切相关。几个临界热债值如下:当热债为40kcal/m2时,即感到不舒适,工作效率降低,主观上有不能耐受的感觉。热债为80kcal/m2时,有严重的不舒适感觉,是人体所能安全耐受的最大热债。100kcal/m2的热债是机体对低温耐受的临界指标。临床观察表明,当直肠温度降至35℃时,脑功能已丧失。据此可认为直肠温度35.5℃是维持身体功能的最低体温限度,而这个数值相当于热债为100kcal/m2时的体温。当直肠温度降至32℃时,体温调节机制失去作用,颤抖停止,代谢产热量反而减弱,体温随环境温度被动地变化。临床存活的最低直肠温度在30℃以上,只有极少数人直肠温度达28℃仍能复苏。

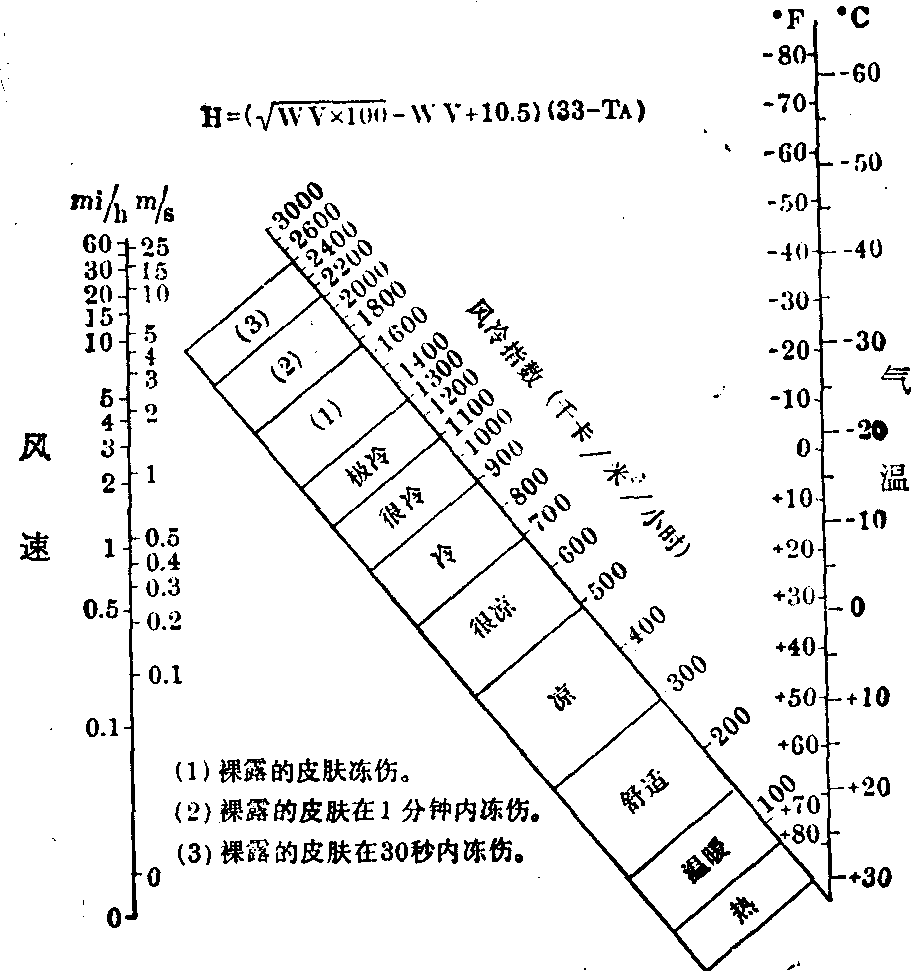

b—平均体温下降值(℃)。平均体温是指平均皮肤温度与直肠温度的加权平均值,在低温条件下其加权系数均为0.5。人体对低温的耐受限度与机体丧失的热量密切相关。几个临界热债值如下:当热债为40kcal/m2时,即感到不舒适,工作效率降低,主观上有不能耐受的感觉。热债为80kcal/m2时,有严重的不舒适感觉,是人体所能安全耐受的最大热债。100kcal/m2的热债是机体对低温耐受的临界指标。临床观察表明,当直肠温度降至35℃时,脑功能已丧失。据此可认为直肠温度35.5℃是维持身体功能的最低体温限度,而这个数值相当于热债为100kcal/m2时的体温。当直肠温度降至32℃时,体温调节机制失去作用,颤抖停止,代谢产热量反而减弱,体温随环境温度被动地变化。临床存活的最低直肠温度在30℃以上,只有极少数人直肠温度达28℃仍能复苏。如以40kcal/m2之热债为标准,则着用不同隔热值的服装、进行轻体力劳动时的低温耐力如图2所示。

环境温度(℃)

图2 服装隔热值(clo)与低温耐受限度间的关系

图中曲线表明,穿着同一隔热值的服装时,气温愈低所能耐受的时间愈短;而在同一低温下,穿着服装隔热值愈高,则耐受时间愈长。

“克裸”(clo) 是隔热值的一种计量单位。1clo在物理学上的定义为热传导阻抗1kcal/m2·h·0.18℃; 其生理学上的含义则是: 在气温21℃、风速100cm/s、相对湿度50%的环境中,使坐着休息的人感到温度适中所需穿着的服装隔热值。在气温12℃的条件下,所需穿着的服装隔热值为2clo,在3.3℃时为3clo。一般军用御寒服装最高约达4.8clo,再增高clo值则由于衣服过厚,重量太大,已无实用价值。更低气温的冷暴露,就须采取服装内加温、室内或飞机座舱内加温等防寒保暖措施。

低水温暴露 飞行人员在严寒地区水域上空紧急迫降或跳伞,即有低水温暴露问题。水的导热系数(14×10-4cal/cm·s·℃)约为空气导热系数(0.57×10-4cal/cm·s·℃)的25倍,水的比热(1.001kcal/kg·℃)约为空气比热(0.24kcal/kg·℃)的4倍,因而冷水浸泡比低气温暴露时的散热速率要大得多。31~34℃水温对人体的温度效应与20~27℃的气温相当。裸体的人在28℃气温下,仍可以保持体温相对恒定;但暴露在35℃水温中时,则可能出现核心体温下降现象。身体冷却率与水温的关系为: 水温越低,直肠温度下降速度越快;当水温降至24℃以下时,散热量开始超过产热量,且随着水温不断下降,两者的差值越来越大,影响热债形成的速率也越来越快。由于人体所能耐受的总热债值是一定的,因此水温愈低,能耐受低水温的时间也必愈短。

由于人体各部位肌肉、脂肪组织数量和大血管的分布,以及外周血管的神经调节机能等不同,暴露于低水温中时,体表各部位的热传导速率也各不相同。用红外热图仪测定的结果表明,人体在7.5℃水中浸泡15分钟后,颈部、胸上部、腋下、接近腋下的胸廓两侧及鼠蹊部等区域的体表温度最高,体热主要通过这些区域散失。在设计个人漂浮救生装备(如抗暴露服)时,除应考虑浮力分配外,还须使服装不同区域具有不同的隔热保暖性能,以利于减少体热散失和减轻装备重量。

人在冷水中保持安静状态或活动(游泳)状态时的区域性散热也有很大差别。在冷水中活动时,体表温度升高的区域扩大,如胸部、两上臂的皮肤温度升高区域扩大较多,下肢温度升高区域也略增大。因此,落入冷水中后应尽量避免用力挣扎,保持漂浮不动等待营救。落水者在水中若能采取“蜷缩”姿势,如上肢紧抱胸部两侧,抬高大腿以减少鼠蹊部的冷暴露,对于减少体热散失,防止迅速发展为冻僵状态也有一定作用。

关于人体浸泡于冷水中所能耐受时间的估计,涉及水温、浸水体表面积、体重、暴露时间、服装和人体组织的隔热性能,以及代谢产热量等许多因素。实验表明,一个裸体的人,如体表面积为1.75m2,体重75kg,浸泡于水温4℃的水中,其代谢率可达400kcal/m2·h,暴露时间为1小时,平均体温降至31℃。

- 雨果诗抄是什么意思

- 雨果诗选是什么意思

- 雨果诗选是什么意思

- 雨果诗选是什么意思

- 雨果,维克多是什么意思

- 雨森芳洲是什么意思

- 雨森芳洲是什么意思

- 雨槛幽花滋浅泪,风卮清酒涨微澜。是什么意思

- 雨歇林间凉自生,风穿径里晓逾清。是什么意思

- 雨歇见青山,落日照林园。是什么意思

- 雨气分千嶂,江声撼万家。是什么意思

- 雨气帖是什么意思

- 雨水回娘屋是什么意思

- 雨水正月中坐功是什么意思

- 雨水管是什么意思

- 雨洗东坡月色清,市人行尽野人行。是什么意思

- 雨洗娟娟净,风吹细细香。是什么意思

- 雨洪约霟是什么意思

- 雨湖是什么意思

- 雨滴空阶如自语,风吹长木更相呼。是什么意思

- 雨滴项链是什么意思

- 雨点散圆文,风生起斜浪。游鳞互瀺灂,群飞皆哢吭。是什么意思

- 雨王汉德森是什么意思

- 雨田是什么意思

- 雨畏抽税是什么意思

- 雨碧芦枝亚,霜红蓼穗疏。是什么意思

- 雨神的乐园是什么意思

- 雨窗消意录是什么意思

- 雨窗集是什么意思

- 雨窗集是什么意思

- 雨细窗明火,鸦栖柳暗城。是什么意思

- 雨脚射地昼阴晦,急溜鸣檐不知数。是什么意思

- 雨航杂录是什么意思

- 雨航杂录是什么意思

- 雨色柴门静,露凉村径晓。是什么意思

- 雨花是什么意思

- 雨花台是什么意思

- 雨花台是什么意思

- 雨花台是什么意思

- 雨花台之战是什么意思

- 雨花台争夺战是什么意思

- 雨花台烈士陵园是什么意思

- 雨花庵词话是什么意思

- 雨花庵诗余是什么意思

- 雨花石是什么意思

- 雨花石珍品集是什么意思

- 雨花石精选是什么意思

- 雨花香是什么意思

- 雨花香是什么意思

- 雨落不上天,水覆难再收是什么意思

- 雨蛙是什么意思

- 雨蛙是什么意思

- 雨衣是什么意思

- 雨衣是什么意思

- 雨衣大王是什么意思

- 雨足飞春殿,云峰入夏池。是什么意思

- 雨过不知龙去处,一池草色万蛙鸣。是什么意思

- 雨过云收岭,天空月上湾。是什么意思

- 雨过天晴是什么意思

- 雨过天晴是什么意思