航天安全返回

飞船在空间完成预定飞行任务后,返回地面的程序如下:

第一步,点燃制动火箭,使飞船速度降慢,转入一条新的进入大气层的轨道,沿孤线下降。此时应注意两点:

❶点燃制动火箭的时间须准确,相差1s,落点即相差25km。

❷再入角不能太大或太小。太小则下降时间延长或不能按规定要求返回,而继续绕地球运行。再入角过大则在大气层里所受减速过载和气动力加热作用太大,会超过人体耐限。飞船返回方式有“弹道式再入”、“半弹道式再入”和 “滑翔式再入”。苏联东方号与上升号飞船为圆球体不产生升力。美国水星飞船是圆锥形伴有自旋运动,也不产生升力,均为“弹道式再入飞行器”。一旦脱离原来运行轨道,就沿着一定弹道,无控制地返回地面。这种飞行器外形比较简单: 由于通过大气层时间短,所以气动力加热的总热量较小,其防烧蚀结构可以简单些。但由于“无控制”,故回收点散布面较广,减速过载较大,可达8~10G。“半弹道式再入飞船”,即在弹道式再入飞船上增加有限可控制的升力,使它具有一定的升阻比。能在一定程度上控制运动轨道,减少再入过程中减速过载及控制其落点位置。美国双子星座飞船与苏联联盟号飞船都采用这种再入返回技术。航天飞机采用“滑翔式再入”,再入过程中产生相当大升力,可以大气层滑行,减速过载很小;最后在长3000m跑道上以每小时300km速度,像普通飞机一样滑翔着陆。

第二步,当飞船降至15km以下时,开始使用降落伞系统进一步减速。一般采用两级减速,先在12~7km高度打开一具减速伞,将返回舱的速度由200m/s减到60~70m/s。然后在7~3km高度打开面积较大的主伞,使返回舱的着陆速度保持一定,在陆地上不超过6m/s,在海上不超过10m/s。着陆方式有“离舱着陆”与“全舱着陆”两种。离舱着陆方式,即飞船经减速降到7000m左右高度,航天员连同弹射座椅从返回舱内弹射出,而后人椅分离,航天员乘降落伞着陆。此方案苏联东方2~6号曾采用。美国双子星座飞船也装有两个弹射座椅。全舱着陆方式,又有三种:第一种为“硬着陆”,人连同返回舱一起降落在陆地上,苏联东方1号飞船曾采用此方案。着陆点难控制,人承受着陆冲击过载较大,东方号着陆时冲击过载达10G。第二种是“软着陆”,人在返回舱内,经降落伞系统减速后,在离地面10m时,借助点燃着陆缓冲火箭进一步减速,完成软着陆。着陆冲击过载较小不超过4~5G,上升号和联盟号曾采用此方案。第三种是“水上着陆”,人在返回舱内,一同溅落在海洋上,借舱体周围的浮圈将舱浮起,待直升飞机放下蛙人,将航天员接走。水星、双子星座、阿波罗飞船都曾采用此方案。着陆冲击过载为6~8G。

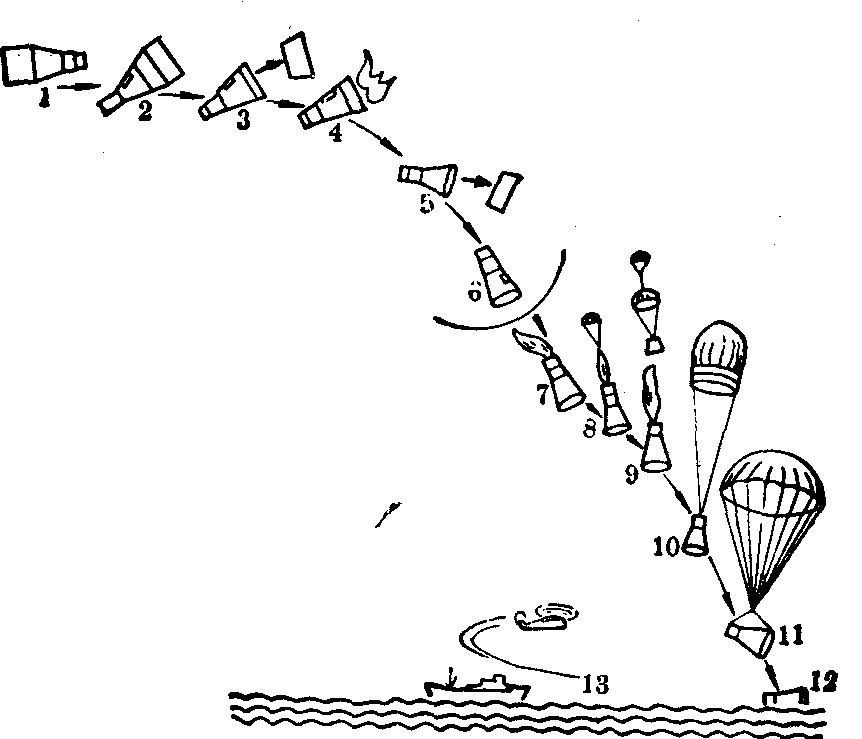

着陆后为便于寻找,在返回舱上装有标位装置。着陆前、发出无线电信标讯号,地面人员可根据定向仪判断舱的着陆点位置; 若在海上着陆则使用海水染色剂,以便于空中搜索; 在夜间装有闪光灯等,以提供必要的辅助搜索手段。下图表示双子星座飞船正常返回时工作程序。

返回过程对航天员的影响主要来自减速过载、开伞过载、摆动和着陆冲击过载等因素。这些因素无论制动减速、开伞冲击和着陆冲击都属于瞬间巨大冲击型减速度。力的增长率快,可造成组织器官变形、撕裂和破坏。飞船返回着陆时,不同于飞行员应急跳伞着陆,后者为头-盆向减速过载,主要引起下肢伤。而飞船座舱返回着陆时,航天员半仰卧在座椅内随同座舱一同着陆,所承受的减速过载是以胸-背向为主,主要引起肺、肝出血,软组织淤血;重者可发生肝、脾、心脏破裂甚至肋骨骨折等。当过载超过30G、增长率为1000G/s,被试者出现血压下降、脉搏降低、呼吸浅快、面色苍白等休克症状。当过载超过40G、作用时间为0.04秒、增长率为2139G/s,发生严重休克,并伴有下背剧痛。对更高的胸-背向着陆冲击过载,曾用犬进行实验得出以下结果:作用时间为5ms、增长率平均为8200G/s时,53G引起肺、肝轻度出血; 100G,肺、肝出血加重并伴有心脏、脾脏出血、肋骨骨折和肝轻度撕裂伤;150G,病变加重,并有心脏和主动脉裂伤、脑出血及胸腹腔积血;200G时,上述症状更加严重,并可能导致动物死亡。一般认为人可以耐受作用时间为0.1秒、增长率为1000G/s、过载值30G的胸-背向冲击。

双子星座飞船正常返回工作程序图

1. 入轨 2. 将飞船方位调整到制动火箭点火姿态3. 设备舱分离 4. 制动火箭点火 5. 制动火箭舱同座舱分离并将座舱调整到再入姿态 6. 再入制动开始 7. 减速伞打开(15250米) 8. 引导伞打开(3233米) 9. 交会舱和再入控制舱抛走,主伞打开10. 主伞完全张开(3000米) 11. 座舱两点悬挂12. 着水,主伞抛掉 13. 回收

着陆冲击过载会引起人体一系列生理、病理变化,须要加以防护,以减少对机体的危害。

(1) 减少着陆冲击过载: 根据公式G= V2/2gs,可以看出只要减少冲击速度V或增大减速距离s,都可以达到减少着陆冲击过载目的。可利用缓冲火箭或加大回收伞面积减少冲击速度。可以利用各种吸能装置,如舱底部设计蜂窝结构或可膨胀的气袋,座椅安装有缓冲作动杆等,增大减速距离。

(2) 保持人体正确姿势及控制作用力与身体胸-背轴向平行。当飞船座舱返回时,由于受风力的影响,在一定高度以下呈摆动着陆。因此航天员返回时所承受的着陆冲击往往不单纯是胸-背向,可能为各轴向的复合矢量。人对着陆冲击过载的耐受情况,以胸-背向或背-胸向(±GX)耐力最高,其次是头-盆向(+GZ),再次是侧向 (±GY),耐力最低的是盆-头向 (-GZ)。着陆冲击以+GX为主若伴有±GZ,±GY时,都比单纯胸-背向耐受值低,所以飞船返回时,应尽量控制作用力与身体的胸-背轴向平行。

(3) 座垫和背靠:曾对各种缓冲座垫的作用作过比较:一种良好的座垫可以使冲击力减少20~30倍,对人体起到良好的保护效果。合体的座垫或背靠可以提高机体的耐力。使实验兔受到1000G。1毫秒的着陆冲击载荷时,实验后全部动物平均在130分钟内死亡。但同样冲击条件下若使用合体的座垫防护,动物在实验后5个多小时内无一例死亡。在冲击实验中,发现有时虽然几种垫子减能效果相近似,但在人体各部位记载的G值不同,带来的内脏损伤程度也不相同。因此在垫子的选择上应注意:

❶垫子受力压缩后,反弹力越小越好,最好具有部分不可恢复性质,或具有恢复时间长于1/10秒的性质。

❷垫子和被试者受力压缩后,开始恢复时间之差越小越好。

❸应尽量避免冲击后垫子系统的振动,特别要避免振动频率与被试者的固有振动频率一致,否则会使损伤加重。

(4) 背带束缚系统:此系统可以保持人体的正确姿势,减少人体位移、限制身体的反弹及内脏器官的偏移。又可以将冲击过载均匀地分布而防止过载集中于某一部位。良好的背带束缚系统使人对减速过载的耐受值由原来17G提高到40G。

(5) 着陆点的性质:同样速度着陆时,着陆冲击过载大小取决于着陆点的性质。土质松软的场地或水上着陆,能显著减少着陆冲击过载。美国的飞船返回时选择在海上着陆,冲击过载较小,比较安全。

总之,在飞船返回时,必须控制各种不利因素使之不能超过人体的耐限;同时飞船本身的控制系统、降落伞着陆系统必须安全可靠,这对保证飞船的安全返回是非常重要的。

- 《面容》是什么意思

- 《革命》周刊是什么意思

- 《革命军》是什么意思

- 《革命军》序是什么意思

- 《靳秋田索画之一》是什么意思

- 《靳秋田索画(之一)》 - 〔清〕郑燮是什么意思

- 《靳秋田索画(之二)》 - 〔清〕郑燮是什么意思

- 《鞠歌行》 - 南北朝·谢灵运是什么意思

- 《鞭笞夏花儿》是什么意思

- 《鞭贾》 - 〔唐〕柳宗元是什么意思

- 《韦员外家花树歌》 - 唐·岑参是什么意思

- 《韦庄·台城》是什么意思

- 《韦庄集》是什么意思

- 《韦应物·寄李儋元锡》是什么意思

- 《韦应物·淮上喜会梁州故人》是什么意思

- 《韦应物·滁州西涧》是什么意思

- 《韦苏州集》是什么意思

- 《韦讽录事宅观曹将军画马图》是什么意思

- 《韦讽录事宅观曹将军画马图引》 - 杜甫 - 国初已来画鞍马,神妙独数江都王。将军得名三十载,人间又见真乘黄。曾貌先帝照夜白,龙池十日飞霹雳。内府殷红玛瑙盌是什么意思

- 《韩、柳后得子 龚颖 丁谓》是什么意思

- 《韩伙计请客》是什么意思

- 《韩冬郎二首(其一)》 - 唐·李商隐是什么意思

- 《韩凭夫妇》是什么意思

- 《韩凭夫妇》 - 〔东晋〕干宝是什么意思

- 《韩奕》是什么意思

- 《韩幹画马赞》是什么意思

- 《韩幹马十四匹》是什么意思

- 《韩幹马十四匹》(苏轼)是什么意思

- 《韩愈·山石》是什么意思

- 《韩愈·左迁至蓝关示侄孙湘》是什么意思

- 《韩愈·早春呈水部张十八员外二首(其一)》全诗阅读答案是什么意思

- 《韩愈》文学成就介绍是什么意思

- 《韩愈柳宗元文选》的俄译及评论是什么意思

- 《韩文公庙碑》是什么意思

- 《韩湘子全传》是什么意思

- 《韩爱姐》是什么意思

- 《韩碑》 - 李商隐 - 元和天子神武姿,彼何人哉轩与羲!誓将上雪列圣耻,坐法宫中朝四夷。淮西有贼五十载,封狼生貙貙生罴。不据山河据平地,长戈利矛日可麾。帝是什么意思

- 《韩碑》 - 江端友是什么意思

- 《韩翃·寒食》是什么意思

- 《韩诗外传的一个考察——以说话为主体的诗传具有的意义》是什么意思

- 《韩非子·五蠹》是什么意思

- 《韩非子·扁鹊见蔡桓公》是什么意思

- 《韩非子·智子疑邻》是什么意思

- 《韩非子·郑人买履》是什么意思

- 《韩非子》是什么意思

- 《韩非子》1是什么意思

- 《韩非子》2是什么意思

- 《韩非子》3是什么意思

- 《韩非子》4是什么意思

- 《韩非子》5是什么意思

- 《韩非子》6是什么意思

- 《韩非子》《扁鹊见蔡桓公》是什么意思

- 《韩非子》名言名句1是什么意思

- 《韩非子》名言名句2是什么意思

- 《韩非子》名言名句3是什么意思

- 《韩非子》名言名句4是什么意思

- 《韩非子》名言名句5是什么意思

- 《韩非子》名言名句6是什么意思

- 《韩非子》名言名句7是什么意思

- 《韩非子》名言名句8是什么意思