腹膜fù mó

腹腔内包着胃肠等脏器的薄膜,由结缔组织构成。1907年孙佐译述《生理卫生新教科书》第三篇:“胃以下至直肠,皆覆于腹膜下。”◇腹内腑统膜。

腹部

腹(~腔;~壁;~膜;腹胪;腹囊) 肚(肚腹;肚子;~皮;~肠;小~) 脾家 杜家村

腹的下部:小腹 少腹

脐带脱落之处:脐(脐部;肚脐;肚脐眼)太渊 特枢 昆仑

饥饿的肚子:饥肠 饥坑 饥仓 龟肠 空肠

空着的肚子:空腹 虚口

大腹:皤(皤腹;~然大腹) 大肚子 大肚皮

男子高挺起的大腹:将军肚

肚子肥满:腹便便

腹部肥大下垂:垂腴

腹部膨大的样子:便便 膨脝 膨亨 皤皤

肚子肥大凸出的样子:大腹便便 大腹彭享

腹膜fumo

被覆于腹腔壁、骨盆壁的内面和腹、盆腔内脏器官表面的一层浆膜。由间皮和结缔组织构成,薄而光滑,呈半透明状。人体腹膜按其分布部位不同,可分为腹膜壁层和腹膜脏层。覆于腹腔各壁和骨盆壁内面的腹膜称腹膜壁层,覆于脏器表面的腹膜称腹膜脏层。壁层较脏层厚,有些部位富于脂肪。脏、壁两层可随内脏形态的改变而移动。移形的腹膜可形成不同的结构,分别称为网膜、系膜、韧带、皱壁和陷凹。由腹膜脏层产生的腹膜液,可滑润脏器表面,减少脏器运动时的摩擦。腹膜上有来自腹盆壁和内脏器官的神经和血管。腹膜有分泌、吸收、支持、保护及防御机能。

腹膜peritoneum

被覆于腹壁、骨盆壁的内面及腹腔、盆腔脏器表面的薄而光滑的浆膜,叫腹膜。被覆于腹壁、骨盆壁的腹膜,称腹膜壁层;被覆在脏器表面的腹膜,称腹膜脏层。脏壁两层互相移行,两层间所夹的间隙,称腹膜腔。男性的腹膜腔是完全封闭的;女性的腹膜腔,借输卵管腹腔口,经输卵管、子宫及阴道通于体外。腹膜能分泌少量浆液以湿润脏器表面,以减少脏器间的摩擦;尚有很强的吸收功能;对脏器还有固定作用。腹膜最多见的疾病,是由各种感染引起的炎症;腹膜转移瘤亦非罕见。

腹膜peritoneum

是由间皮细胞和弹性纤维组成的一层光滑的浆膜。按其被覆部位不同分为壁、脏两层。前者衬于腹壁和盆腔壁的内面。后者覆盖在腹腔脏器的表面。两层间围成的腔隙称为腹膜腔。男性腹膜腔完全封闭,女性腹膜腔通过输卵管、子宫腔、阴道与外界存在潜在通路。腹膜具有吸收和分泌功能,正常情况下,腹膜腔内有少许浆液,以减少脏器间的磨擦。病态时常分泌过多的液体,可出现腹水。腹膜尚有防御作用。对脏器还有固定作用。

腹膜

腹膜为全身最大和配布最复杂的浆膜,其面积约与皮肤相等,由间皮及其外面的结缔组织构成,薄而表面光滑,呈半透明状。它覆盖于腹壁和盆壁的内面以及腹腔和盆腔器官的表面,前者称为壁腹膜或腹膜壁层,由体壁中胚层发育而成;后者称为脏腹膜或腹膜脏层,由脏壁中胚层发育而成。壁层与脏层互相移行而构成一极不规则的潜在性腔隙,称为腹膜腔(图1.2.)。在男性腹膜腔为一闭锁的腔隙,在女性可经输卵管腹腔口与子宫及阴道相通。由于壁层与脏层的来源不同,其神经分布也不同,壁层接受7~11对肋间神经、肋下神经及腰神经支配,膈中央部的壁层则受两侧膈神经支配,脏层受交感神经支配。因此壁层对痛觉和其他感觉敏感,脏层则反之,但脏器因膨胀,牵拉神经丛、缺血或平滑肌痉挛等也能引起疼觉。脏腹膜较薄,与脏器紧密相连,不易剥离,故常被视为脏器的组成部分,如胃、肠的浆膜即为脏腹膜。壁腹膜较厚,除在膈下、脐环与腹白线等处与腹壁紧密相连外,它与腹、盆壁有一层疏松结缔组织相隔,称为腹膜外组织。在腹后壁、盆部及腹前壁下分,腹膜外组织内含有较多的脂肪,在腹后壁特别丰富,有固定与保护腹膜后位器官如肾脏的功能。

腹膜具有减少摩擦、吸收、防御和修复等功能。正常情况下,腹膜腔内含有少量浆液,能润滑腹膜表面,有减少内脏器官活动时摩擦的作用。腹膜含有丰富的毛细血管及淋巴管,能吸收大量等渗液、血液或空气。现认为间皮具有吞噬能力,浆液内还含有游走巨噬细胞,可自由地进出腹膜腔与周围组织之间。腹膜有很强的修复能力,因缺氧或其他原因引起损伤,可由结缔组织修复之,如增生过多,将引起粘连。

腹膜与腹、盆部脏器的关系 腹腔和盆腔器官按其被腹膜覆盖的范围不同,可分为三类,分别称为腹膜内位、间位和外位器官。腹膜内位器官系指器官全部突向腹膜腔,其表面几全被腹膜覆盖的,如胃、十二指肠上部、空肠、回肠、盲肠、阑尾、横结肠、乙状结肠、卵巢、输卵管和脾等。腹膜间位器官是指器官三面被腹膜覆盖,另一面无腹膜的,如升结肠、降结肠、直肠上部、肝、胆囊、膀胱和子宫等。腹膜外位(后位)器官是指器官只前面有腹膜覆盖,其余各面都无腹膜的,如十二指肠降部和下部、直肠中部、胰、肾和输尿管等。

腹膜形成的各种结构 腹膜从腹壁移行于脏器,或从一脏器移行到另一脏器,其移行部分形成各种不同的结构,如网膜、系膜和韧带等。这些结构具有固定器官位置的作用,其内含有血管、淋巴管、神经及管道等,在施行手术时应予妥善处理。

网膜 为连于胃的腹膜结构,包括小网膜和大网膜。

小网膜是从肝门连于胃小弯和十二指肠上部的双层腹膜。连于肝与胃小弯的部分称为肝胃韧带; 连于肝与十二指肠上部(距幽门约2.0cm)的部分,称为肝十二指肠韧带。在肝胃韧带的两层腹膜内含有胃左、右动静脉、胃左、右群淋巴结及胃的神经等脏腹膜覆盖胃的前、后面成为胃的浆膜,至胃大弯处两层又会合移行于大网膜。在肝十二指肠的双层腹膜内含有胆总管、肝固有动脉、门静脉、淋巴管、胃网膜群淋巴结以及神经等。胆总管位于最右侧,靠近小网膜的游离缘,肝固有动脉位于其左侧,门静脉位于两者之间的后方。

大网膜形似围裙,呈筛状,薄而透明,连于胃大弯与横结肠之间,并下垂于小肠和结肠的前方,内含脂肪、淋巴结、血管和神经等。大网膜由四层腹膜组成,前两层从胃大弯和十二指肠上部向下达骨盆缘,再返折向上成为后两层连至横结肠及其系膜。大网膜的前两层和后两层之间在胎儿时尚留有间隙,至成人大部融合而不易分离,其粘着面的间皮消失。大网膜左缘上部移行于胃脾韧带,其间无明显的分界; 其右缘向上连于十二指肠上部。如不存在网膜囊下隐窝时,大网膜前两层连结胃大弯与横结肠的一段,称为胃结肠韧带。切开此韧带即进入网膜囊,可检查胃后壁及胰等器官。关于大网膜的动脉分布,据最近的研究指出: 大网膜前两层间的胃网膜左、右动脉,相互连接构成胃网膜动脉弓,由弓向左、中、右部,分别发出大网膜左、中、右动脉。大网膜副动脉起于胃网膜动脉弓的右侧,其分支多分布于大网膜右侧裙缘处。从胃网膜动脉弓还向下发出9~12支大网膜短动脉,走行于上述大网膜主要动脉之间。大网膜中动脉的末端发出左、右支与大网膜左、右动脉分支吻合形成大网膜动脉弓,此种动脉弓在接近大网膜下缘处尤为明显。大网膜是脂肪的贮存库,吸收作用较弱。大网膜含有很多固定巨噬细胞,在炎症时转变成游走巨噬细胞。它有包围炎症病灶而限制感染蔓延的功能,是腹腔内重要的防御结构。小儿的大网膜较小,故于阑尾炎穿孔后,易致弥漫性腹膜炎。移植大网膜,可用来修复体表溃疡或缺损。

网膜囊为胚胎时胃转位所形成的扁狭而不规则的腔隙,是腹膜腔的一部分,又称腹膜腔小囊,通常说的腹膜腔即为大囊。网膜囊的前壁自上而下为小网膜、胃后面以及大网膜前两层的上部;后壁即覆盖胰、左肾上腺和左肾上部的腹膜壁层;上壁为膈下面的壁层腹膜和肝尾状叶;下方为横结肠及其系膜;左界为胃脾韧带和脾肾韧带;右界为网膜孔。网膜孔又称Winslow孔,为网膜囊与腹膜大囊之间的唯一通道,约可插入1~2个手指。网膜孔的前壁为肝十二指肠韧带,顶为尾状叶,底为十二指肠上部,后壁为覆盖于下腔静脉前面的腹膜。根据网膜囊的不同部位,可将此囊分成几个小区: 靠近网膜孔,位于尾状叶、小网膜、十二指肠上部和胰头之间的部分,称为网膜囊前庭; 位于由胃左动脉诱起的腹膜皱襞即胃胰襞以上的部分,向上延伸至肝与冠状韧带后层之间的区域,称为网膜上隐窝;位于胃胰襞下方,在胃与结肠之间,向下延伸至大网膜前、后两层之间的上部,称为网膜囊下隐窝。网膜囊的位置较深,遇有病变,给诊断带来困难。

系膜 是将肠或其它器官连于腹后壁等处的双层腹膜结构,包括小肠系膜、阑尾系膜、横结肠系膜和乙状结肠系膜。升、降结肠在胚胎时也有系膜,偶或保留至成体。

小肠系膜呈扇形,连接空、回肠于腹后壁。附着于腹后壁的部分,称为系膜根,约长15cm。系膜根从第二腰椎左侧开始,斜向右下方,顺次越过十二指肠下部(肠系膜上血管于此进入系膜)、腹主动脉、下腔静脉、右侧输尿管和右侧腰大肌而达右骶髂关节。小肠系膜两层腹膜间含有肠系膜上血管及其分支、淋巴管(又称乳糜管)、肠系膜淋巴结群、神经丛和脂肪组织等。肠缘的小肠系膜与肠管等长,约为6m。由肠缘至系膜根最长为20cm,向肠两端逐渐变短。小肠系膜为系膜中最长者,因而空、回肠的活动范围最大,这与肠的消化吸收功能相适应,另方面因活动度大而容易产生肠管的扭转。

阑尾系膜为一三角形腹膜皱襞,连于回肠末端和阑尾之间,有些仅达阑尾近侧段2/3。两层腹膜间含有阑尾血管、神经、淋巴管和淋巴结。

横结肠系膜呈额状位,连于横结肠与腹后壁之间,其系膜根部的附着线,开始于结肠右曲附着于腹后壁处,向左经右肾前面中部,越过十二指肠降部和胰头前面,沿胰的前缘至左肾前面中部而达结肠左曲的附着处。横结肠系膜两层间含有偏正中线右侧下行的中结肠血管、左、右结肠血管的分支、淋巴管、淋巴结和神经等。在施行胃切除手术时,应在中结肠动脉的左侧切开结肠系膜,以免损伤此动脉。

乙状结肠系膜为连于乙状结肠与骨盆壁的腹膜皱襞。其系膜根部的附着线呈倒置的“V”字形,尖部靠近左髂总动脉分叉处,左部沿左侧腰大肌内侧缘下行,右部沿骶骨正中线向下达第3骶椎。系膜的两层间有乙状结肠血管、直肠上血管、淋巴结和神经等。乙状结肠有系膜而活动度较大,其长度并不恒定,一般小儿的较长,是发生肠扭转的因素之一。

韧带 是某些脏器连于腹壁或连于两脏器之间的腹膜结构,大多数由两层腹膜构成,少数则仅一层。

肝的韧带: 肝镰状韧带呈矢状位,稍偏向正中平面右侧,为脐和腹前壁上部的腹膜壁层与肝上面的腹膜脏层相移行的双层腹膜皱襞。镰状韧带的游离缘内含有自脐至肝门的脐静脉索,由左脐静脉萎缩而成,称为肝圆韧带。肝冠状韧带是膈与肝之间的腹膜移行部分,分为前层(或上层)及后层(或下层)。左冠状韧带位于肝左叶上面的后部,其前层由腹前壁腹膜向上至膈的下面,再从膈返折至肝上面的后部而成; 后层是腹后壁腹膜向上至膈的下面,再从膈返折至肝上面后部而构成。右冠状韧带位于肝右叶上面后部,由膈返折至肝的前后两层腹膜构成。左、右冠状韧带的前后两层在肝上面的左、右两端互相连接,分别形成左、右三角韧带。

脾的韧带有胃脾韧带、脾肾韧带和膈脾韧带。胃脾韧带由两层腹膜构成,连于脾门和胃底之间,韧带内含有数支胃短血管、胃网膜左血管的一段以及1~2个胰脾淋巴结。脾肾韧带由两层腹膜构成,从脾门连至左肾前面,韧带内含有胰尾和脾血管的终末部,向上可连至膈下面,故又称膈脾韧带。

膈结肠韧带为连于结肠左曲和膈之间的两层腹膜皱襞,位于脾脏下端稍下方,有承托脾的作用,故又称脾床。

胃的韧带有肝胃韧带、胃脾韧带和胃结肠韧带已如上述。此外尚有膈胃韧带,为自贲门部左侧和食管腹部连至膈的腹膜部分,与脾肾韧带上端以及胃脾韧带相移行。

隐窝与陷凹 为腹膜皱襞与皱襞之间或皱襞与腹膜壁层之间形成大小不一的凹陷,一般隐窝小,陷凹大,主要位于盆部脏器之间,皆为腹膜腔的一部分。

腹后壁的隐窝,多见于十二指肠末部和回盲部附近。它们并不恒定,其大小与深浅,随年龄不同和腹膜外脂肪的多寡而变化。倘小肠的一部分突入隐窝内,可形成内疝,但颇少见。

在十二指肠末端附近,较常见的有十二指肠上隐窝、十二指肠下隐窝、十二指肠旁隐窝以及十二指肠空肠隐窝。十二指肠上隐窝,其出现率约为50%,可容一指大小,位于十二指肠升部上份的左侧,相当于第2腰椎平面,隐窝口向下,其前方有一呈半月形的十二指肠上襞,此襞左端与腹膜壁层相接处的深方有肠系膜下静脉经过。十二指肠下隐窝的出现率为75%,位于十二指肠升部的左侧,相当于第3腰椎的高度,隐窝口向上,与十二指肠上隐窝口相对,其前方有十二指肠下襞,窝的大小约为3cm,偶或引起内疝。十二指肠旁隐窝的出现率只占2%,以胎儿和新生儿多见,位于十二指肠升部的稍左侧,窝口朝向右侧,隐窝的前方有一镰状皱襞,内含肠系膜下静脉及左结肠动脉升支。十二指肠空肠隐窝的出现率为20%,窝口略呈圆形,位于十二指肠空肠曲与横结肠系膜根之间,深约3cm,位于腹主动脉左侧,上方为胰,下方为左肾静脉,左侧为肾。

在回肠末部与盲肠相接处有三个隐窝,回盲上隐窝及回盲下隐窝,前者在儿童发育良好,后者在青少年多见,分别位于回肠末端的上方与下方。回肠上、下隐窝窝口都朝向左下,此两隐窝随年龄增大,脂肠增多而变小或消失。盲肠后隐窝又称盲肠下隐窝,位于盲肠后方,其大小与深浅不定,深者有时可容一指长度。盲肠后位的阑尾即藏于此隐窝内。

乙状结肠间隐窝以新生儿及儿童为多见,位于乙状结肠系膜根部的左下侧,相当于左髂总动脉的分叉处,隐窝口朝向左下方,其后壁有左输尿管经过。

小骨盆腔的陷凹 腹前壁内面的腹膜壁层向下延伸至小骨盆腔,覆盖于膀胱上面和后面。在男性,腹膜自膀胱后面返折至直肠前面和两侧面,继续向上又延伸为腹后壁的腹膜。因而在直肠和膀胱之间形成一腹膜凹陷,称为直肠膀胱陷凹,凹底距肛门约7.5cm。在女性,覆盖于膀胱上面和后面的腹膜返折至子宫颈与子宫底交界处,向上至子宫体前面达子宫底,再由子宫底向后覆盖于子宫体和子宫颈背面达阴道后穹而移行于直肠前面和两侧面。位于子宫与膀胱之间的凹陷,称为膀胱子宫陷凹。位于直肠与子宫之间的凹陷称为直肠子宫陷凹,通称Douglas腔,较膀胱子宫陷凹深,凹底距肛门约5.5cm。人站立或半卧时,直肠膀胱陷凹与直肠子宫陷凹是腹膜腔最低部位,腹腔内的渗出液或脓液等常积聚于陷凹内,尤其是直肠子宫陷凹的凹底与阴道后穹仅隔一薄层的阴道后壁。当盆腔积液时,经阴道后穹穿刺或切开引流,可达到诊断与治疗的目的。

腹前壁下部内面的皱襞与陷凹 腹前壁壁腹膜在脐以

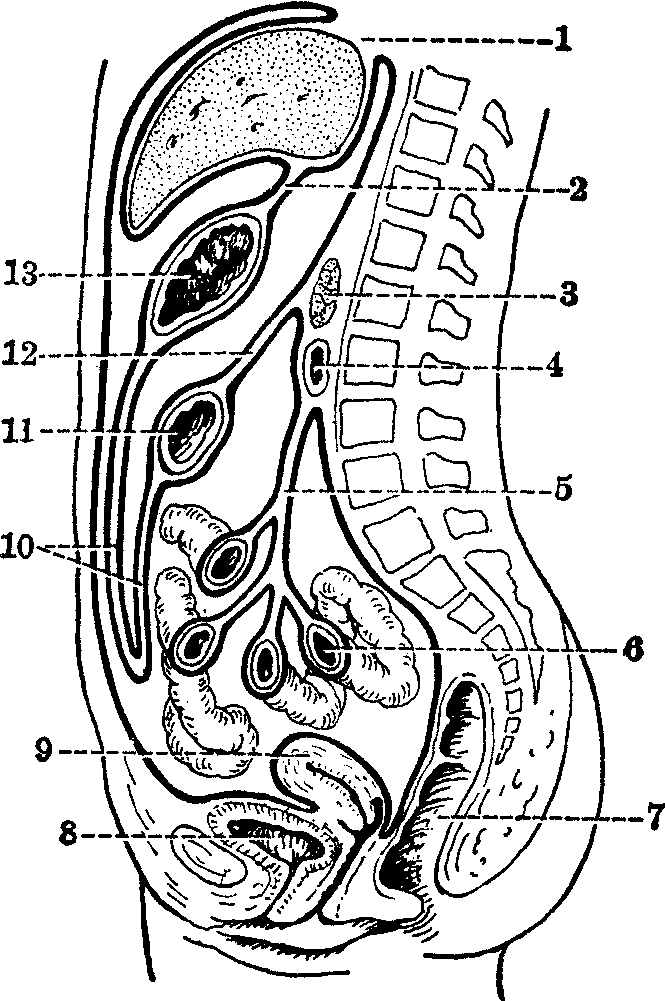

图1 腹膜及腹膜腔(矢状切面)

1.肝裸区2.小网膜3.胰4.十二指肠5.小肠系膜 6.小肠 7.直肠 8.膀胱 9.子宫 10. 大网膜

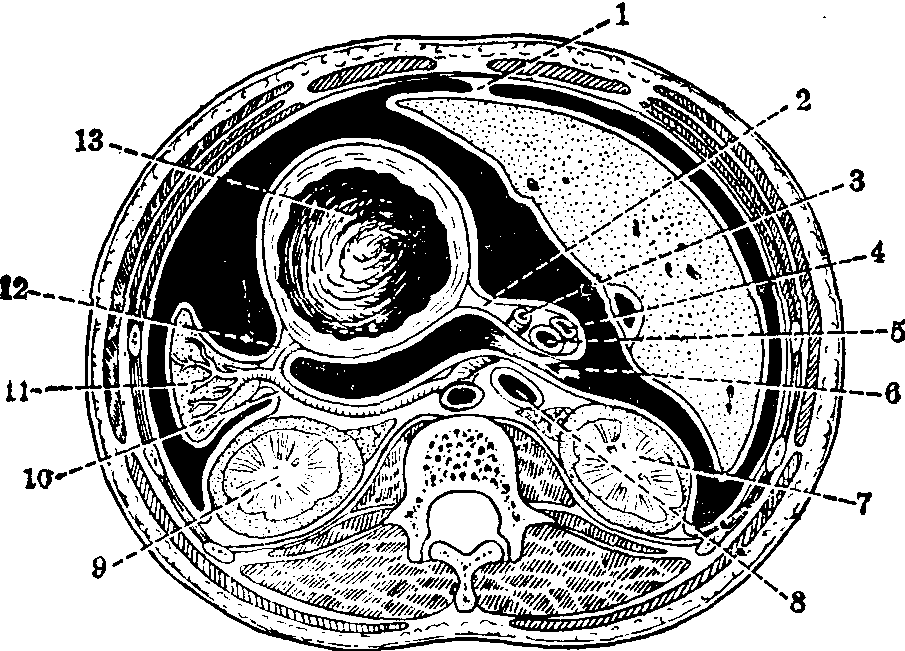

图2 腹膜腔上部横切面

1. 肝镰状韧带 2.肝十二指肠韧带 3. 肝固有动脉 4.胆总管 5.门静脉 6.网膜孔 7.右肾 8.下腔静脉 9. 左肾 10. 脾肾韧带 11. 脾 12. 胃脾韧带 13. 胃

腹膜

是覆盖于腹膜腔(包括盆腔)内表面的浆膜。在体壁组织中发育分化的脏器也被腹膜覆盖,其中包括隆凸于腹膜腔所形成的皱襞。例如,位于网膜孔后(背)侧的下腔静脉皱襞,覆盖于盆腔膀胱顶面与腹壁之间的脐中韧带(或称“脐中襞”)、脐外侧韧带(或称“脐外侧襞”)、腹襞动脉襞以及输精管襞(男)、阔韧带襞(女)、输卵管阔韧带和卵巢系膜等,都是腹膜延伸形成的结构。胚胎时期在背侧体壁中发育分化的生殖腺,下降时其覆盖的浆膜也随同下降。被睾丸所牵引的腹膜形成左、右鞘膜囊覆盖于睾丸的表面,随睾丸经腹股沟管进入阴囊中。在女性,相当于男性鞘膜囊的结构,有时也由腹膜形成比较小的膜浅袋,称为Nack憩室,但一般并不随着卵巢下降而成盲囊状结构存在。另外,输卵管在发育早期,由于上端(头端)形成与腹膜腔相交通的腹孔,故腹膜腔可通过腹孔经过输卵管、子宫、阴道即与外界相交通。男性腹膜腔为一完全封闭的腔隙,不与外界相交通,这是与女性不同的特点之一。

- 贤达是什么意思

- 贤达君子的高超举止是什么意思

- 贤达妇孟光举案是什么意思

- 贤达妇杀狗劝夫是什么意思

- 贤达妇龙门隐秀是什么意思

- 贤达律师事务所是什么意思

- 贤达禅氏是什么意思

- 贤运是什么意思

- 贤郎是什么意思

- 贤配是什么意思

- 贤重是什么意思

- 贤门是什么意思

- 贤阁是什么意思

- 贤阃是什么意思

- 贤阮是什么意思

- 贤雅是什么意思

- 贤首是什么意思

- 贤首大师是什么意思

- 贤首宗是什么意思

- 贤首山是什么意思

- 贤髦是什么意思

- 贤(闲)人是什么意思

- 败是什么意思

- 败下阵去是什么意思

- 败下阵来是什么意思

- 败不可处,时不可失,忠不可弃,怀不可从是什么意思

- 败不可悔,时不可失是什么意思

- 败不旋踵是什么意思

- 败不气馁是什么意思

- 败世是什么意思

- 败为寇,成为王是什么意思

- 败乃兵家常事是什么意思

- 败乎是什么意思

- 败乎头是什么意思

- 败乘是什么意思

- 败乱是什么意思

- 败事是什么意思

- 败事有余,成事不足是什么意思

- 败事种是什么意思

- 败于垂成是什么意思

- 败井颓垣是什么意思

- 败亡是什么意思

- 败亡仍暴骨,冤哭可伤神。是什么意思

- 败亡倾覆是什么意思

- 败亡的行径是什么意思

- 败亦可喜是什么意思

- 败人兴致是什么意思

- 败仗是什么意思

- 败价是什么意思

- 败似是什么意思

- 败俗伤化是什么意思

- 败俗伤风是什么意思

- 败俗破俗是什么意思

- 败倒是什么意思

- 败兆是什么意思

- 败光是什么意思

- 败兴是什么意思

- 败兴而归是什么意思

- 败兴而返是什么意思

- 败兴鸟是什么意思