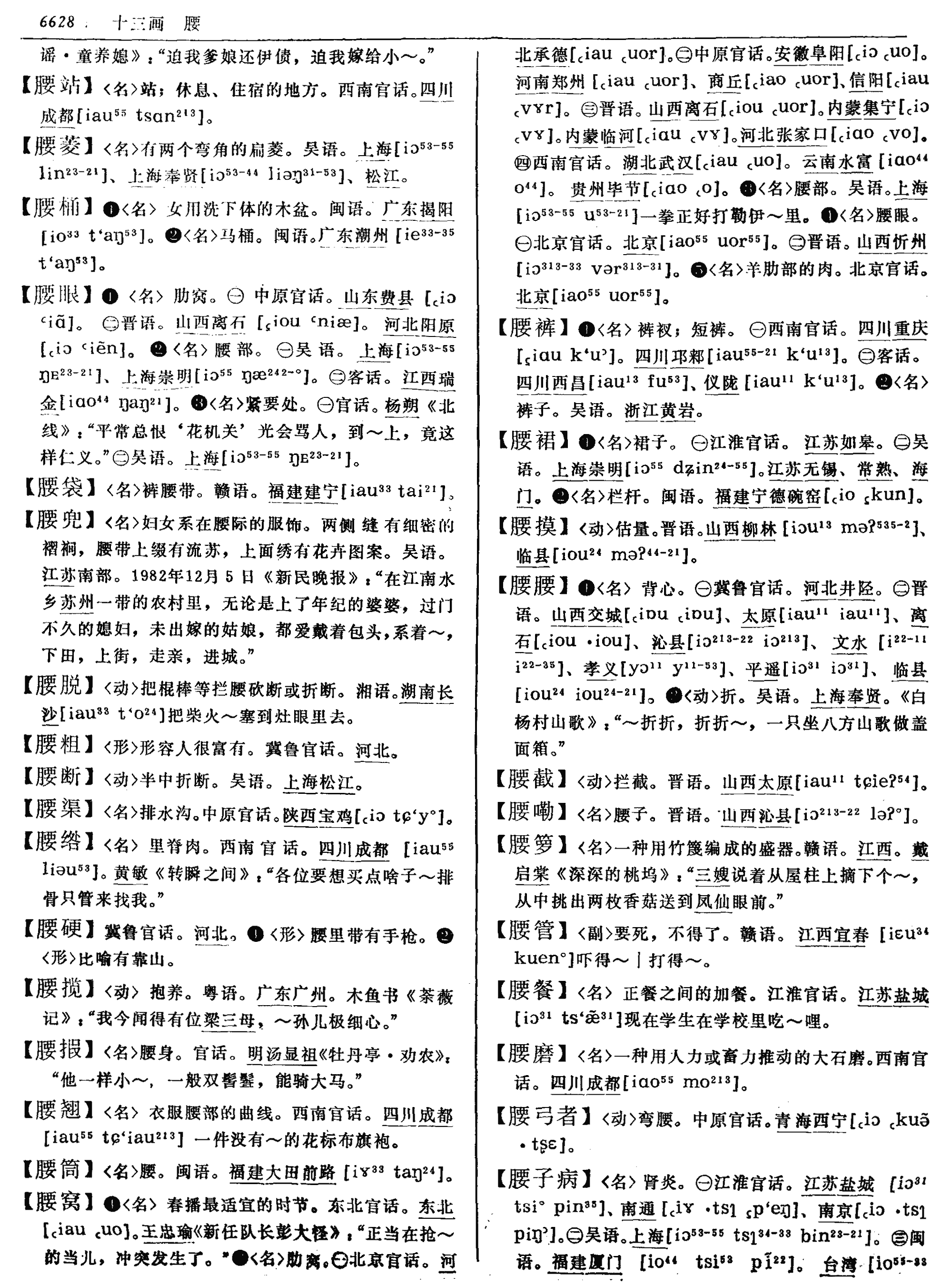

腰带yāo dài

![]() <绥德>系在上衣外面的宽布带子,用来紧衣暧身。

<绥德>系在上衣外面的宽布带子,用来紧衣暧身。

〗。

〗。

腰带yāodài

裤腰带;束在腰间的带子。

亦作“要帶”。束腰之帶。古時以韋皮爲之,秦二世始名腰帶。其制歷代有異。秦漢時革帶、絲帶並存。南北朝時,北方少數民族的蹀躞帶盛行。至唐上元元年,始定文武官員及庶民百姓的服帶等制,宋代規定尤細,名目亦多,沿至明清。腰帶作爲通稱,相沿至今。《後漢書·東平憲王蒼傳》:“爲人美須髯,要帶八圍。”《晉書·輿服志》:“古者貴賤皆執笏,其有事,則搢之於腰帶。”南朝宋·劉義慶《世説新語·容止》:“庾子嵩(敳)長不滿七尺,腰帶十圍,頹然自放。”宋·孟元老《東京夢華録》卷三:“寺東門大街,皆是幞頭、腰帶、書籍、冠朵鋪席。”

衣带

衣条 衿带 腰带 裹腰 绶带

衣上系领的带子:领系 领戏

在衬衫领子上结系于胸前的带子:领带

系衣襟的带子:紟 衿

系衣裙的带:襻(襻带) 裙带

衣裙上的飘带:风带

衣襟上佩玉的带子:褑

古代束在衣外的带:鞶厉

古代妇女衣上用作装饰的长带:襳

镶绲在衣服等边缘的布条或带子:镶边

系衣裳的带子:衿

皮做的束衣带:革带 革条

白色的衣带:霜带

宽博的衣带:博带

(束衣的带子:衣带)

腰带

裤带 鸾带 褡包 恭带 裹腰 系腰 束腰 束带

腰带和佩巾:鞶帨

美女的腰带:赵带

束腰,古代武将装饰:鞬腰

皮做的束腰带:革带 皮带 挺带(~皂靴)

古代男子束衣的革制腰带:鞶

古代官员束在腰间的皮带:腰带

古代官服的皮制大带:鞶带

用铜镜做装饰的革带:鞶鉴

古代腰带上的饰物:銙

束腰的大带:鞶厉

以锦缘饰的束腰大带:锦绅

古代士大夫束于腰间,一头下垂的大带:绅

一种束腰带:钩鞶 钩落(钩落带) 钩络带

黄色的腰带:黄鞓

丝织的腰带:勒帛

皮制的腰带:鞓(鞓带) 皮带

皮制腰带的带身:鞓

玉饰的腰带:玉带 皓带

古代丧服所用的麻带:绖(绖带)

旧时丧服上系于腰间的麻带或草带:腰绖

(围扣腰部的饰带:腰带)

腰带yaodai

针灸穴名。见《中国兽医针灸学》。牛即腰中穴。位于第三、四腰椎棘突间的两侧,距背正中线约6厘米处。左右侧各一穴。皮下为背最长肌和髂肋肌之间的肌沟,有第三腰神经的背侧支及其伴行的动、静脉分布。毫针或圆利针直刺3~4.5厘米。主治后躯风湿。

腰带yāodài

也作“要带”。束腰的带子,男女均可使用,使用时缠束于腰间,据称秦代始有“腰带”之名称。其材质有布帛制成,以绫、罗、绸、绉等织物为之。有皮革制成,商周时期中原革带多用于礼服,用以玉佩和蔽膝。战国时期胡制革带传入中原,带首缀以钩鐍,尾端垂头。在带下附加若干小环或带钩,以便将随身携带物挂于其上。带身饰以金、银、玉、犀角、铁等材料制成的牌饰,以带銙质料、形状及数量区分等级,主要用于男子。唐、宋、元、明、清历代沿用。明清时演变为一种饰物,其上按等级缀以犀玉、金银角等,两旁有小辅两条,左右各排三圆桃,向后有插尾,后面缀排方七枚,合十三枚,即十三銙。其带多束而不着腰,在圆领的两肋下各有细纽贯垂于腰带上以悬之。清代有朝服带、吉服带、常服带、行带等,除朝服带在版饰及版形上有定制外,其余三种带饰随所宜而定。带本身皆用丝织,上嵌各种宝石,带有带扣和环,环左右两块,用以系带汗巾、刀、荷包等物,带扣都用金、银、铜,考究的用玉、翡翠等。其时妇女腰带大多束之于上衣内,用丝编瓣而下垂流苏,后又改用阔而长的绸带,颜色鲜艳但色调偏浅。部分少数民族亦将腰带作为服装的必备部分。如苗族妇女便装的腰带,用丝棉合织而成,丝绒为红、绿两色,棉纱染作藏青色,长约七尺。盛装的腰带则用丝织品染成红绿两色,不缝成管状。普米族男女均束腰带,妇女多喜用宽大的红、绿、蓝、黄等鲜艳之色。《后汉书·东平宪王苍传》:“苍少好经书,雅有智思,为人美须髯,要(腰)带八围”。南朝宋刘义庆《世说新语·容止》:“庾子嵩长不满七尺,腰带十围。”隋罗爱爱《闺思诗》:“罗带因腰缓,金钗逐鬓斜。”宋曾慥《类说》卷三五:“古有革带反插垂头,秦二世制名腰带。唐高祖诏令向下插垂头,取顺下之义。”唐杜甫《即事》诗:“百宝装腰带,真珠络臂鞴。”宋钱易《南部新书》卷六:“元和初,节度使高崇文,命工人截(龟壳)为腰带胯具。”宋王得臣《麈史》卷上:“古以韦为带,反插垂头,至秦乃名腰带,唐高祖令下插垂头,今谓之撻尾是也。今带止用九胯,四方五圆,乃九环之遗制。”宋孟元老《东京梦华录》卷三:“寺东门大街,皆是幞头、腰带、书籍、冠朵铺席。”清叶梦珠《阅世编》卷八:“腰带用革为质,外裹青绫,上缀犀玉、花青、金银不等。”清百一居士《壶天录》卷下:“歙县人程风林,年二十许,为扬城某市肆夥。一日,购腰带一具,价颇廉,带系湖绉,甚得意也。”

腰带

服饰。清朝满族男子穿袍服时,喜在腰间束带,用以束紧衣服,兼挂荷包、眼镜盒、扇套等各式佩件。有官服带与便服带之别,品秩与身份不同,其式样、材质与颜色亦各异,色以黄为贵,次则红、紫、石青及蓝色。便服带,长条巾为之,除黄、红、紫色带按典制佩带外,色随所宜,唯丧期束白带。

腰带

清代满族男子穿官、便服时,常于腰间系带,用以束衣,兼挂荷包、眼镜盒、扇套等各式佩件。有官服带与便服带之别,品秩与身分不同,其式样、材质与颜色亦各异。色以明黄为贵,次则金黄、红、紫、石青及蓝色。便服带,长条巾为之,除黄、红、紫色带按典制佩带外,色随所宜。丧期束白布带。

腰带yaodai

两栖类以上的脊椎动物的1对后肢与脊柱相联系的结构。一般由髂骨、坐骨、耻骨3对骨组成。两栖类的腰带由背侧的髂骨和腹侧的坐骨、耻骨组成,借荐椎(骶骨)与脊柱连结,青蛙由于适应跳跃生活而有较大的变形;爬行类的髂骨与脊柱的荐椎(骶骨)开始连接,左、右坐骨与耻骨在腹中线联合,构成支持后肢的坚强支架;哺乳动物的腰带由髂骨、坐骨和耻骨3骨愈合成为1块髋骨,左右2块髂骨与荐椎(骶骨)相连,组成骨盆,用以捧托生殖等内脏器官,并加固后肢与脊柱的连结。

腰带

古人束于腰间的带子。《晋书·舆服志》:“古者贵贱皆执笏,其有事,则搢之于腰带。”

腰带

其功能之一是实用,保暖护体,使人活动利落,感觉舒适。另一功能就是装饰美化。系上腰带后,人体的外形便会更加富有曲线,显得优美。腰际的高低也可以借腰带加以调节,使人体比例达到尽善尽美的理想程度,把腰带系在略高于腰围线的部位,就能从视觉上提高腰围线,从而增加了腿的长度。细腰围者应多选用那些装饰性强的宽腰带,体型过于丰满的则应选择图案简练的窄腰带。总之,有时您仅仅给自己增添了一条腰带,就能使一套本来很呆板的服装显出生机。

腰带yɑodɑi

民间服饰习俗。流行于境内各地。据《礼记·玉藻》:古时束腰的带子,男女都用,多以韦、帛为原料制成。古以韦(熟皮)、索(麻绳)作带,为士庶之服。自周代至六朝,大夫以上服用腰带,大都以帛为之,皆宽四寸,朱黑,有素带、练带、锦带、琉璃带等种类。后世天子冕服上有革带,除用于束腰外,还系垂佩和拔。战国时赵武灵王改用胡服,仿照西北少数民族腰带样式,在带下附加若干小环或带钩,以便将随身携带物挂于其上,并在带上加饰金。《战国策·赵策》:“(赵武灵王)遂赐周绍胡服衣冠,具带黄金师比,以傅王子也。”至秦始名腰带。《后汉书·东平宪王苍传》:“为人美须颧,腰带八围。”《晋书·舆服志》:“古者贵贱皆执药,其有事则措之于腰带。”唐宋有带、玉带、金带,皆用革为之,或以犀角制版,或嵌以玉,或镂金为之。唐李贺《贵公子夜阑曲》:“曲沼芙蓉波,腰围白玉冷。”腰围即腰带。宋代以不束带为不敬。明代多用革带,外面裹以红或青绞,其上按等级缀以犀玉、金银角等,两旁有小辅两条,左右各排三圆桃,向后有插尾,后面缀排方七枚,合十三枚,即十三挎。其带多束而不着腰,在圆领的两肋下各有细纽贯垂于腰带上以悬之。清代有朝服带、吉服带、常服带、行带等,除朝服带在版饰及版形上有定制外,其余三种带饰随所宜而定。带本身皆用丝织,上嵌各种宝石,带有带扣和环,环左右两块,用以系带汗巾、刀、荷包等物,带扣都用金、银、铜,考究的用玉、翡翠等。妇女腰带大多束之于上衣内,用丝编鞭而下垂流苏,后又仿用阔而长的绸带。颜色浅而鲜艳者为多,蓝或大红者较少。一般男子多用湖色或白色。民国至20世纪60年代,农村男子多用蓝或黑色棉布做腰带。70年代后,一些山区仍可看到。

腰带

girdle

腰带

leather belt

腰带

belt

- 宝日苏嘎是什么意思

- 宝日轩是什么意思

- 宝昌是什么意思

- 宝昌堡是什么意思

- 宝昌州是什么意思

- 宝昌州判官兼捕盗印是什么意思

- 宝昌库是什么意思

- 宝星肉鸡是什么意思

- 宝晋斋是什么意思

- 宝晋斋法帖是什么意思

- 宝晋砖室是什么意思

- 宝晋砖室词稿是什么意思

- 宝晋英光集是什么意思

- 宝晋英光集(附词)是什么意思

- 宝晋长短句是什么意思

- 宝晋长短句一卷是什么意思

- 宝晶宫是什么意思

- 宝暹是什么意思

- 宝月是什么意思

- 宝月修玉斧是什么意思

- 宝月山人是什么意思

- 宝月集是什么意思

- 宝月集一卷是什么意思

- 宝木勒是什么意思

- 宝札是什么意思

- 宝权居士是什么意思

- 宝来公司是什么意思

- 宝来纳巴西烤肉是什么意思

- 宝构是什么意思

- 宝林是什么意思

- 宝林·汉米尔顿是什么意思

- 宝林传是什么意思

- 宝林寺是什么意思

- 宝林珠树是什么意思

- 宝林祥食品公司是什么意思

- 宝林祥食品店是什么意思

- 宝树是什么意思

- 宝树堂是什么意思

- 宝树堂遗书是什么意思

- 宝树谁攀折,禅云自卷舒。是什么意思

- 宝桂花是什么意思

- 宝梵寺是什么意思

- 宝梵寺大殿及壁画是什么意思

- 宝棻是什么意思

- 宝楼是什么意思

- 宝槛是什么意思

- 宝殿是什么意思

- 宝气是什么意思

- 宝气如虹是什么意思

- 宝气楼是什么意思

- 宝气珠光是什么意思

- 宝水是什么意思

- 宝汉斋藏真是什么意思

- 宝江是什么意思

- 宝汾是什么意思

- 宝泉是什么意思

- 宝泉寺是什么意思

- 宝泉局是什么意思

- 宝泉局监督是什么意思

- 宝泉提举司是什么意思