脑颅骨cranial bones

由23块骨组成(不包括3对听小骨)。可为脑颅和面颅。脑颅8块骨,不成对有额骨、枕骨、筛骨和蝶骨;成对的位居两侧,有颞骨和顶骨。面颅有15块骨组成,不成对的有犁骨、下颌骨和舌骨,成对的有上颌骨、腭骨、颧骨、鼻骨、泪骨及下鼻甲骨。

脑颅骨

脑颅骨包括枕骨、蝶骨、颞骨、顶骨、额骨及筛骨。

枕骨 枕骨位于颅的后下方,呈瓢状四边形,其前下分有枕骨大孔,枕鳞在孔的后上方,孔的两侧有侧部,基底部在孔前。

❶枕鳞,外面中心为枕外隆凸,向两侧延伸成上项线,向前在正中线上的隆起为枕外嵴。内面凹陷,由十字隆起分成四个窝,上位两个呈三角形对应大脑枕叶,下位两个呈方形邻接小脑。隆起的中心为枕内隆凸,向上有上矢状窦沟,此沟经过隆凸,多连至右侧横窦沟。枕内嵴自隆凸向前延至枕骨大孔。

❷侧部,下面为枕髁,接寰椎,枕髁纵轴指向前内侧。髁后的髁窝内有时有髁管,通导静脉。髁前分的上方有舌下神经管通过,舌下神经(Ⅻ)行经此管。侧部前缘凹入,称为颈静脉切迹,其外侧分突向外,成为颈静脉突。颈静脉切迹与颈静脉突,在整颅上与颞骨共同围成颈静脉孔。

❸基底部,朝向前上,外面(下面)的中央小突起即咽结节,为咽缝所附着; 内面微凹,称为斜坡,承托脑桥、延髓和基底动脉;两侧为岩下窦沟。

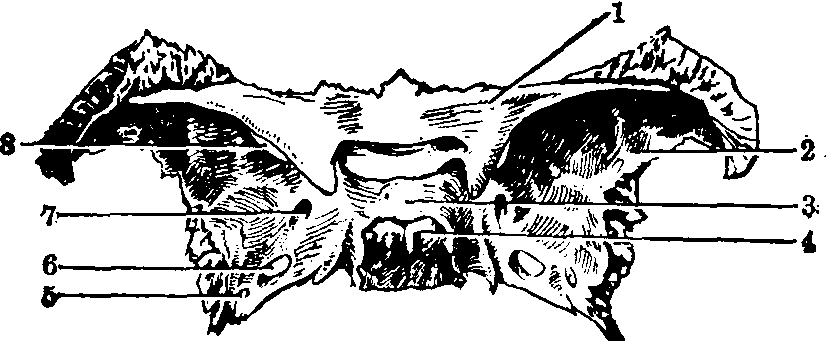

蝶骨 蝶骨呈蝶形,位于颅底,居枕骨与颞骨之间,区分为中央的体、向两侧伸展的大翼和小翼,以及突向下的翼突(图1)。

❶体,中空为蝶窦。体上面凹陷成蝶鞍,前方始于交叉前沟,继为横置的鞍结节,再向后为容纳脑垂体的凹陷,故名垂体窝,窝后为向上高起的鞍背; 鞍背两侧向后外突起,即后床突。体侧与大翼交接处的纵沟,为颈内动脉所通过,称为颈动脉沟。体前面正中突起为蝶嵴,下面向下的突起名蝶嘴。蝶窦向前的开口,为蝶甲所掩蔽,留下的孔道即蝶窦口。体的后面在成年(约25岁以后)与枕骨底部以骨性结合相连。

❷小翼,自体的前外分向外突出,前接额骨和筛骨,后缘游离,其内侧端即前床突;小翼与大翼之间的裂隙,沟通颅中窝与眶,名眶上裂。小翼以两脚起自体,两脚之间为视神经管,连接交叉前沟外侧端至眶,为视神经(Ⅱ)及眼动脉所通过。

❸大翼从体向外上伸展,宽阔,嵌入整颅,构成颅中窝的底、眶的外侧壁、颞窝的底,以及颞下窝的上壁。其大脑面的深凹邻大脑颞叶。其前内侧的圆孔,水平向前通至翼腭窝,有上颌神经(V2)经过。卵圆孔较大,位于圆孔的后外侧,下达颞下窝,通过下颌神经(V3)。靠近蝶棘的棘孔亦通颞下窝,是脑膜中动脉入颅孔道。大翼的颞面组成颞窝的底,供颞肌附着。颞下面是颞下窝的顶。该面与颞面以颞下嵴为界。大翼的眶面呈四方形,朝向前内,组成眶的外侧壁。

❹翼突自体与大翼交界处垂直向下突出,形成鼻腔的外侧壁、颞下窝的内侧壁、翼腭窝的后壁,向后方敞开的翼突窝将成翼突分为内侧板与外侧板。内侧板后缘构成鼻后孔的外侧缘,下端有翼钩。翼突根部前面有翼管连通破裂孔及翼腭窝,有翼管神经通过。鞘突位于内侧板与体的交界处,突的上、下分别有腭鞘沟和犁鞘沟,在整颅形成同名的管。

图1 蝶骨(上面观)

1.蝶骨小翼2.蝶骨大翼3.垂体窝4.鞍背 5.棘孔 6. 卵圆孔 7. 圆孔 8. 眶上裂

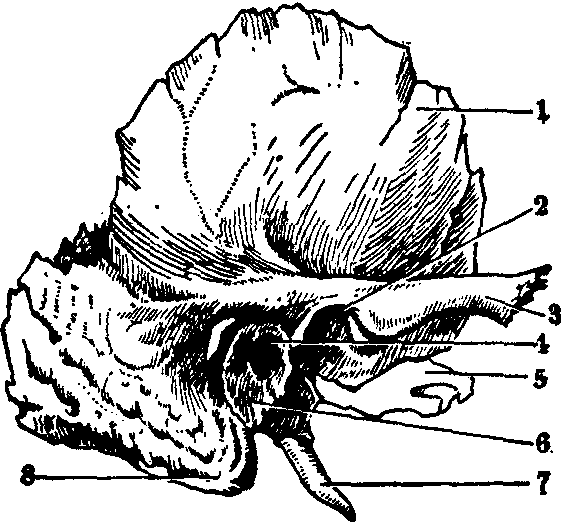

颞骨 颞骨介于蝶骨与枕骨之间,构成颅腔的底和侧壁的一部分,也参与颞窝和颞下窝的组成,分为鳞、鼓、岩(乳)等三部(图2)。

❶鳞部在上,垂直位呈鳞状,颞面即外面,光整,为颞肌所附着,有颞中动脉沟。颧突自该面后下分突出,指向前接颧骨颞突,组成颧弓。其下面接下颌头的深凹,名下颌窝;关节结节隆起于下颌窝之前,为窝的前界。

❷鼓部在鳞部之下,乳突之前,是不完整环状骨块,居外耳道的下方;其内侧端有鼓沟,为鼓膜附着处。外耳门即被鼓部从前、下、后三方面所包围。

❸岩(锥体)部,坚硬,内藏内耳及鼓室,其乳突在后外侧。乳突内侧为较深的乳突切迹,是二腹肌后腹附着处,再内侧为枕动脉沟,有枕动脉经过;其内面可见乙状窦沟。在岩部下面与鼓部之间有鼓索小管,鼓索由此穿出。锥体本身呈三棱锥体形,从鳞部与鼓部的内面伸向前内方,嵌于蝶骨与枕骨之间,分前、后、下三个面。锥体前面为颅中窝的底,近尖端处为三叉神经节所在部位,稍凹陷成为三叉神经压迹。该面具弓状隆起、鼓室盖、岩小、岩大神经管裂孔及岩小、岩大神经沟。岩部上缘介于前面与后面之间,有岩上窦沟。后面属于颅后窝,前分有内耳门,为面神经(Ⅶ)和前庭蜗神经(Ⅷ)出入部位。内耳门后外侧的骨裂隙,即前庭水管外口。下缘介于后面与下面之间,前为岩下窦沟。下面近中央处为颈动脉管外口,向上通颈动脉管,管由岩部尖端经颈动脉管内口,开口于破裂孔的后壁。颈动脉管外口之后的骨面凹陷,为颈静脉窝,窝与枕骨颈静脉切迹相连接,形成颈静脉孔,孔内自前往后为岩下窦、舌咽神经(XI)、迷走神经(X)、副神经(XI)、乙状窦所通过。在颈动脉管外口与颈静脉孔之间的骨性隔后端较宽,容有一明显小凹,即蜗水管外口。向前下内方伸出的茎突与乳突之间,可见茎乳孔,为面神经(VII)出颅孔道。岩部尖端和蝶骨体与枕骨之间所围的空隙名破裂孔,其下口在活体常为软骨所掩盖。

图2 颞骨外面观(右侧)

1.鳞部 2.下颌窝 3.颧突 4.外耳门 5. 岩部 6. 鼓部 7. 茎突 8. 乳突

顶骨 呈四边形,外隆内凹,可区分为两面、四缘、四角。外面后分可见隆凸的顶结节和靠近矢状缘的顶孔,在中线外侧有上、下颞线。内面沿矢状缘有上矢状窦沟;在乳突角处为乙状窦所经过,形成乙状窦沟。

额骨 额骨分为直竖于前方贝壳形的额鳞、水平位的眶部和前面下突的鼻部; 组成颅前窝的前壁和底以及眶的顶。

❶额鳞区分为外面、内面和颞面。外面下分两侧圆形隆起的额结节是原发骨化点的部位,在女性及幼年者更为明显。其下方为眉弓,在男性更隆起;两侧眉弓内侧端之间,称为眉间。眶上缘的内侧1/3与外侧2/3交界处,呈现眶上孔或眶上切迹,为同名神经血管所通过,再向内侧,有半数的颅可见额切迹或孔,有滑车上神经、血管的分支经过。眶上缘的外侧端止于颧突。内面的脑压迹、动脉沟、颗粒小凹皆明显;在正中线上,从上而下有上矢状窦沟、额嵴、盲孔。颞面位于颞线以下部分组成颞窝底前方,供颞肌附着。

❷鼻部,位于两侧眶上缘之间,向下缩细成为鼻棘。

❸眶部中间由筛切迹分成左、右三角形的眶板,分隔颅前窝和眶。眶面内侧的浅凹或棘为上斜肌腱滑车附着点,名为滑车棘或滑车小凹。外侧分是泪腺所在部位,称泪腺窝。筛前、筛后孔(管)由额骨和筛板接合而成,沟通眶至鼻腔。额窦,左右各一,中隔常偏向一侧,故左右窦不等大,由额鼻管开口于中鼻道。

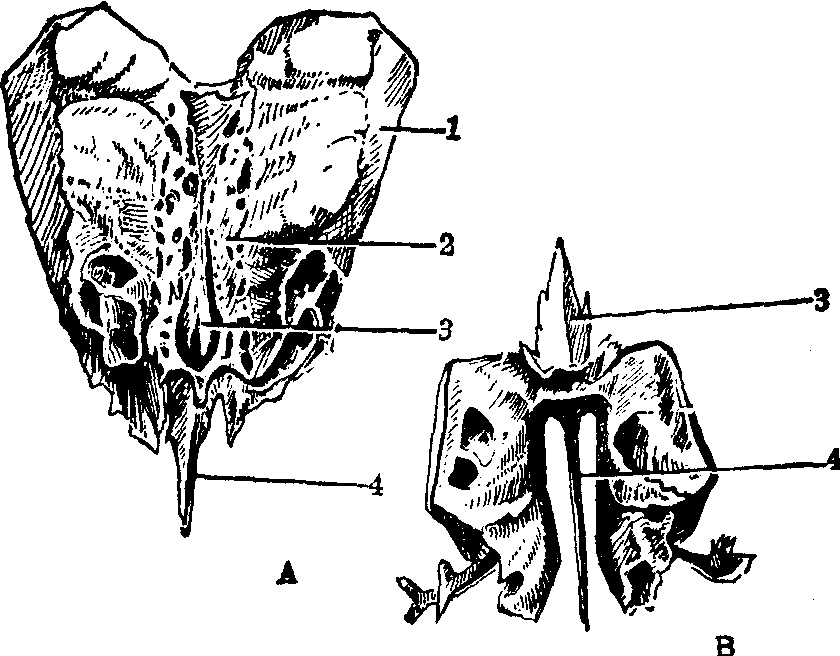

筛骨 筛骨薄而脆弱,介于两眶之间,居蝶骨之前方和额骨之后下方,组成颅前窝的底、鼻腔的顶和外侧壁以及眶的内侧壁。额状面观,筛骨作“巾”形,分成筛板、垂直板及两侧的筛骨迷路。

❶筛板,居水平位,嵌入额骨筛切迹,分隔颅腔与鼻腔,有20余个筛孔,通嗅神经(Ⅰ)根丝。

图3 筛骨

A. 上面观 B. 前面观

1. 眶板 2. 筛板 3. 鸡冠 4. 垂直板

❷垂直板,分隔鼻腔成左右两半,组成骨性鼻中隔的上分,前接中隔软骨,下与犁骨相接。

❸筛骨迷路是筛窦的总称,由两额状位的隔分成前、中、后筛窦。迷路外侧壁名眶板,作成眶的内侧壁,迷路内侧面不规则,有向下外卷曲的上鼻甲与中鼻甲。迷路的后、中、前筛窦,都开口于鼻腔。

- 芝焚蕙谈是什么意思

- 芝瓢是什么意思

- 芝生是什么意思

- 芝田是什么意思

- 芝田录是什么意思

- 芝田生玉是什么意思

- 芝田绕舍色,杏树满山花。是什么意思

- 芝田菊隐是什么意思

- 芝田驿是什么意思

- 芝田鹤是什么意思

- 芝畹烟霞全覆穗,橘洲风浪半浮花。是什么意思

- 芝盖是什么意思

- 芝省斋是什么意思

- 芝眉是什么意思

- 芝秀亭是什么意思

- 芝秀轩是什么意思

- 芝童是什么意思

- 芝筠是什么意思

- 芝罘俱乐部旧址是什么意思

- 芝罘刻石是什么意思

- 芝罘古港是什么意思

- 芝罘岛是什么意思

- 芝罘快邮是什么意思

- 芝罘报是什么意思

- 芝罘新闻是什么意思

- 芝罘日报是什么意思

- 芝罘条约是什么意思

- 芝罘横卧烟海翠是什么意思

- 芝罘每日新闻是什么意思

- 芝罘汽车公司是什么意思

- 芝舟是什么意思

- 芝舲是什么意思

- 芝艾俱尽是什么意思

- 芝艾俱焚是什么意思

- 芝艾俱焚;玉石同沉是什么意思

- 芝艾共烟是什么意思

- 芝艾共焚是什么意思

- 芝艾同烂是什么意思

- 芝艾同焚是什么意思

- 芝艾并焚是什么意思

- 芝芙是什么意思

- 芝芝桃子是什么意思

- 芝花马是什么意思

- 芝英是什么意思

- 芝英亭是什么意思

- 芝范是什么意思

- 芝草是什么意思

- 芝草无根是什么意思

- 芝草无根,真金不镀是什么意思

- 芝草无根,醴泉无源是什么意思

- 芝草无根;真金不镀是什么意思

- 芝草琅玕日长是什么意思

- 芝荽是什么意思

- 芝菌是什么意思

- 芝蓋是什么意思

- 芝蔴鹽是什么意思

- 芝藤花是什么意思

- 芝衫是什么意思

- 芝诺是什么意思

- 芝诺(埃利亚的)是什么意思