脑脊液分流术

脑脊液分流术是将脑室内的脑脊液引导到身体的其他部位以恢复脑脊液分泌与吸收之间的平衡,从而达到治疗脑积水的目的。手术种类有:

侧脑室小脑延髓池分流术 将侧脑室内的脑脊液引导到小脑延髓池,有二种方法:

(1) Torkildsen手术: Torkildsen (1939)创用,将导管连接侧脑室与小脑延髓池形成短路,使侧脑室内的脑脊液通过导管流入小脑延髓池。适用于各种阻塞性脑积水,疗效较可靠。方法: 先在顶枕部钻孔,穿刺侧脑室后角,留置导管于侧脑室内。导管为内径3mm的优质医用橡胶管,塑料管或硅胶管,其脑室端闭合有侧孔3~4个,延髓池端开放,也有侧孔数个。插入侧脑室的深度为脑皮质的厚度再加2~3cm,导管固定于硬脑膜上。枕下正中进路,咬除环椎、椎板及部分枕骨,打开小脑延髓池。将导管另一端通过皮下隧道插入小脑延髓池内1~1.5cm,必须十分肯定在蛛网膜之下。并固定在硬脑膜上。如果有扁桃体疝时可插到脊髓蛛网膜下腔的上端。如果脑疝程度显著时,可插到桥脑侧池内。双侧室间孔阻塞者,可作双侧分流术。本法的缺点为头皮由于皮下导管的压迫,偶有坏死;导管在颅骨钻孔边缘可能发生弯折,引起阻塞; 导管能在头皮上摸到,对患者有精神影响;导管周围常有脑脊液积聚。

(2) Hamby手术: Hamby及Grag针对上述缺点对Torkildsen手术作了改良。但其原理和手术适应症仍不变。方法为作枕下正中或倒钩切口,咬开枕骨,上端须暴露横窦,下端至枕骨大孔。U字形切开硬脑膜向上翻,将小脑稍向下牵,距横窦前方1~2cm处将天幕打开暴露枕叶底部,在该处选择无血管区,用脑针从底部穿刺侧脑室。一般进入5~6cm即可穿到脑室,将具有数个侧孔的导管一端送入到侧脑室内2~3cm,将导管另一端通过小脑半球的蛛网膜下腔或硬膜下送入延髓池,并将管端固定在硬脑膜上,须密闭缝合硬脑膜。此分流术略较复杂。

脑室-乳突分流术 将侧脑室内的脑脊液引导到乳突的鼓窦内,经耳咽管流入鼻咽腔而被咽下,是Nosik(1950)创用,故又称Nosik手术。方法: 作颞部小骨窗,切开硬脑膜,将颞叶上提,然后取一金属管,一端穿过鼓室盖插入鼓室中,金属管固定于岩骨;在其另一端接以软质导管(如硅胶管)穿过颞叶底面的脑皮质,插入侧脑室下角中。亦可采用史氏改良法,先在后颞部乳突上方作纵向皮肤切口。钻颅骨孔后,将硬脑膜十字形切开。用脑针穿刺侧脑室。植入塑胶导管。将导管固定于硬脑膜上。再在耳后作另一皮肤切口,在鼓室的外侧作颅骨小钻孔,后即可将造瘘导管的下端经头皮下插入鼓窦钻孔中。本手术有两缺点:

❶导管实际上将脑室与体外接通,术后容易继发感染。

❷分流效果不持久,很少能在半年以上仍然引流通畅。因此脑室-乳突分流术目前已很少采用。

脑室-输尿管分流术 1951年由Matson首创。用一导管将脑室与输尿管连接,从而将脑脊液经输尿管排出体外。术前需进行各项肾功能的检查,以确定是否两侧肾脏均存在且功能良好。方法: 头部的手术与脑室-心房分流术相同,但部位应与肾切除在同一侧。导管自后颈和背部椎旁皮下组织通过直至腰部。然后在12肋骨的下缘通过椎旁肌肉进入肾切口的肾周围腔。导管下端作侧孔数个。作肾切除术,但保留肾盂及输尿管。将导管下端插入肾盂和输尿管中,约4~6cm。并将肾盂断端缝合于椎旁肌的筋膜上。两侧肾功能良好者,原则上切除左肾,若有一侧肾功能不良者,则切除患侧。这种分流适用于各种交通性和阻塞性脑积水。优点: 分流效果好,导管下端很少发生阻塞。缺点: 手术较大,必须牺牲一侧肾脏; 泌尿系统若发生感染,将扩散入神经系统,引起脑膜炎; 脑脊液中水和电介质流失,在幼儿中引起水电解质平衡失调,故现已很少应用。

脊髓蛛网膜下腔-腹腔分流术 1898年由Ferguson首先施行,早年因手术疗效欠佳,故长期被搁置不用,近年来方法上作了一些改进,疗效有所改进,尚有散在应用报告。方法: 行下腰部正中切口长3~4cm,切除第4或第5腰椎的右侧半椎板。在硬脊膜上切一小孔,暴露蛛网膜。将管端有数个侧孔的塑料导管插入腰蛛网膜下腔中3cm以上,管端指向尾端。导管固定在蛛网膜硬脊膜上。腹腔端置入方法与脑室-腹腔分流术中的腹腔部分相同。该分流仅适用于交通性脑积水,对于阻塞性脑积水可先将之转为交通性 (即先行脑室-小脑延髓池分流术),再进行此分流术。此分流术优点操作简单,手术危险性小。缺点是导管腹腔端易于闭塞。被纤维素沉积物或大网膜包裹,因此常需要行多次校正手术。

脑室-心房分流术(V-A手术) 1980年就有人开始施行这种手术,但由于历史条件的限制,用静脉及塑料管很容易引起阻塞并有血液倒流而告失败。直到Nulsen(1949) 及Pudenz (1953) 各自设计了V-A分流装置Holter型、Pudenz型后才得到成功。基本构造由脑室管、阀门及心房管三部分组成。这种方法的优点是

❶手术和装置很简单,各种类型脑积水都可以用;

❷手术创伤小而安全,婴儿也适用;

❸水与电解质仍流入血液循环,不需补充;

❹心房内吸引力大,管端在血液中不易阻塞。成为目前脑积水分流术中,最普遍应用的一种。

适应证: 先天性脑积水,交通性和非交通性均可,无智能障碍和大脑皮质仍有一定厚度者;正常压力脑积水。

禁忌证:

❶颅内感染,不能用抗生素控制者;

❷脑脊液蛋白质明显增高或有新鲜出血者;

❸行脑室、气脑造影后,气体尚未完全吸收之前;

❹行非水溶性碘油造影者;

❺有严重循环呼吸系统先天或后天疾患。

心房定位方法:

❶术前测好颈部切口到心房的距离,插入心房管后在管内注入造影剂,并立即拍X胸片,可以正确定位,导管端以位于胸椎6~7平面为宜。也有主张以胸5~6者。

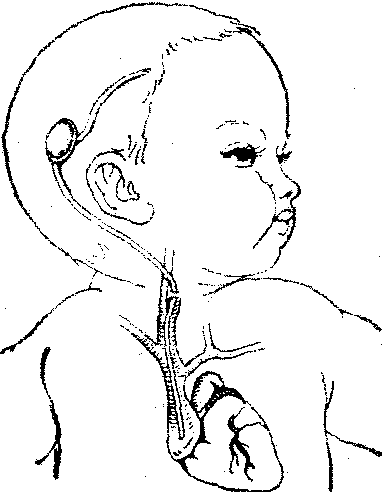

❷手术中无X线拍片设备者,可用下法:术前拍胸片,测左侧锁胸关节到胸椎6~7的距离; 术中测颈部切口到锁胸关节的距离。前两段距离相加等于颈部切口到心房的距离,即心房管该插入的长度; 心房管接上补液,观察补液滴入速度的情况,当心房管进入心房时,滴入的速度加快。如果心房管进入心室时液体滴入停止。心房管退至滴入速度最快处即为心房内; 当心房管插至上腔静脉时出现缓脉及血压下降,到右心房内时又回复正常,再深入到心室则出现期外收缩,将管端退到右心房时又回复正常; 用Robertson的心电图法更为正确,在补液针头接上心电图导线,再接上心房管,管内充生理盐水,就可以记录心内心电图,当心房管端进入上腔静脉时P波倒置,管端进入心房时P波呈双相,管端接近心室时P波正立,ST段上升。手术方法:病人仰卧,头转向左,背下垫高暴露颈部,头部切口从右耳轮上4~5cm向后4~5cm颅骨平坦部切开一小皮瓣并钻孔。将脑室管插入侧脑室内,接上阀门,并将阀门置入皮瓣内侧预先凿好的颅骨槽内,以便固定整个阀门。右颈部切口,在胸锁乳突肌的前缘,下颌骨角下1cm左右。暴露面总静脉和颈内静脉,心房管自面总静脉插入,用上述心房定位法,将心房管调整在胸椎6~7水平,即在心房内,并将心房管固定在面总静脉上,心房管上端通过皮下阀门相接固定(图1)。

图1 脑室-心房分流术(V-A手术)

并发症: 产生并发症的原因有原发疾病的炎症、手术操作不当、引流装置故障、颅内低压等。但最危险的是败血症,发生率平均达10%,可危及生命,是目前尚未解决的问题。早期并发症有

❶发热。一般在一周内消失,可能为一种异物反应。

❷创口感染。潜伏在皮脂腺内的葡萄球菌也可以引起感染,所以皮肤消毒要特别严格。

❸心搏骤停。有先天性心脏病的病人要特别注意,插入过深可能引起心搏骤停。一旦发生,应立即拔出导管,进行抢救。

中期并发症有: 导管故障。主要为管端被组织及血块阻塞。

❶脑室管阻塞,手术时的小血块及插入时的脑组织都有可能堵塞管道。关于脉络丛问题,Pudenz主张管端最好能留在前角内,其理由是前角的空隙最大,无脉络丛,所以从三角区要插入7~8cm。心房管阻塞: 除血液本身和导管(异物)引起的凝血以外,管端的位置与阻塞关系很大。管端位置过高容易引起阻塞,太深容易引起败血症。一般以胸椎5~6为宜。中间阀门阻塞: 脑脊液蛋白量过高可使阀门粘连而不起作用。应按蛋白量的多少,选择流量较合适的装置。

❷脱接,手术时管子和接头结扎不牢固,以致管子滑入脑室内或心脏内,引起严重后果,这属于手术不当,应该防止发生。感染: 以金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌为主,白色葡萄球菌也可以是致病菌。从皮肤直接感染以外,病人原有隐性脑膜炎的复发较多。所以炎症病人在脑脊液细菌培养阴性后,需经过两个月才能作V-A手术。皮下脑脊液潴留或有脑脊液漏者也可以导致败血症。由于装置消毒不完全而引起的败血症可能性最大。环氧乙烯气体消毒法并不可靠。用福尔马林浸泡仍为最有效的方法。术后一定要用强有力广谱抗生素。心脏内感染: 异物长期留置在心脏内常是最大的感染源。一方面管端可能损伤心脏内膜引起心内膜炎,尤其三尖瓣炎症的可能性很大(手术时颈部比较伸直,管端固定在心房中,但术后自由活动时,颈部屈曲以致管端触及三尖瓣)。发生上述败血症时,只能拔去心脏管改用脑室-腹腔分流V-P手术。血栓形成: 炎症和异物反应均可导致此种并发症,脑脊液内蛋白和肺血管的免疫反应均可成为血栓形成的基础,再加上脑组织的凝血物质通过管子进入血液,和血浆凝血因子相互作用而形成血栓。肺栓塞、肺动脉高压症、甚至肺心病也有发生。管端的抗凝问题有待进一步研究。

晚期并发症: 由于引流装置控制流量及压力不适当,引起颅内低压,个别有双侧慢性硬膜下血肿,导管阻塞等报告。小儿逐渐长大以致心房管端退出心房的现象也是一个现实问题。据Pudenz的64例美国小儿统计,从乳突端到剑突端2点距离,新生儿为14~16cm,5岁儿为20~22cm,小儿长到5岁时平均增长6cm,所以管端也可能退出6cm以致失效。故小儿交通性脑积水在4~5岁以内需作第2次校正手术者较多。

脑室-腹腔分流术(简称V-P手术)

1905年Kausch首次做了V-P手术,以后很少有人尝试这种手术。一直到1955年Jackson才报告了62例这类手术,4年存活率达到39%。由于脑室-心房分流术尚有缺点,故脑室-腹腔分流术重新受到评价。适应证: 与脑室-心房分流术相同。但较它为宽,如气脑室或脑碘油造影后,仍留有空气或碘油造影剂者,脑部轻度感染,但用抗生素可以控制者,脑脊液蛋白轻度偏高或少量新鲜出血者均可应用。禁忌证:❶颅内感染、不能用抗生素控制者;

❷脑脊液蛋白超过500mg%者或有新鲜出血者;

❸腹腔有炎症或有腹水者;

❹妊娠妇女;

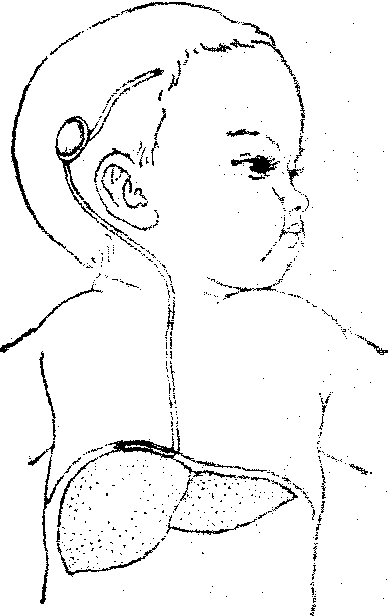

❺颈、胸部皮肤有感染者。术前准备: 与脑室-心房分流术相同。手术操作:头部方法与脑室-心房分流术相同。腹部: 在剑突下作8~10cm切口开腹,将腹腔管端放入肝膈面,并固定在肝圆韧带上。另有穿刺法,用套管穿刺腹部旁正中,将管子从套管内插入腹腔。腹部管上端通过胸骨旁皮下组织到达颈部,在颈部与阀门管相接(图2)。

图2 脑室-腹腔分流术(V-P手术)

并发症: 导管须经颈、胸、腹三部的皮下,长度较长,所以比脑室-心房分流术皮下感染的可能性为大。早期并发症有: 发热,比V-A少,一般在一周内消失。消化道症状,有胃口不佳、呕吐、腹胀等,由于脑脊液潴留腹腔,未能吸收所致。一般在一周内可以消失,婴儿时间可能更长些。头痛头晕,由于颅内低压所引起,5~6天后就可以习惯而消失。感染,形成脑脊液漏的伤口感染较多,一旦感染,以拆除或更换引流装置为宜。危及生命的败血症则要比V-A手术为少。中期并发症有:

❶导管故障,因适应证较V-A宽,脑脊液蛋白含量可以高些,所以导管不通,阀门闭塞较多见,腹腔管的屈曲、压扁也有可能,现在已普遍使用管壁装有不锈钢弹簧的Raimondi管或厚壁管,可以避免这种并发症。

❷肠穿孔,手术不适当或管端的机械性穿孔都有可能。

❸大网膜包裹: 腹腔管端被大网膜包裹,以至管端闭塞。或在肝膈面上由纤维包围,以致阻塞。晚期并发症有: 硬脑膜下血肿、腹腔囊肿、直肠穿孔、阴道穿孔亦有发生,可能由于管子留置在盆腔内及Raimondi管太硬的缘故。

- 剐落是什么意思

- 剐衣服是什么意思

- 剐骨肉是什么意思

- 剐鬼皮是什么意思

- 剐黄麻是什么意思

- 剐(寡)嘴是什么意思

- 剑是什么意思

- 剑一人敌是什么意思

- 剑三千是什么意思

- 剑下右室流出道长轴观是什么意思

- 剑下右心长轴观是什么意思

- 剑下左室长轴观是什么意思

- 剑下心室波群是什么意思

- 剑下心房两腔长轴观是什么意思

- 剑不试则利钝暗,弓不试则劲挠诬是什么意思

- 剑不诛奸磨亦负,书难济世读何为·是什么意思

- 剑与刀是什么意思

- 剑丹是什么意思

- 剑丹记是什么意思

- 剑乡遗韵:丰城市非物质文化遗产名录图典是什么意思

- 剑买牛是什么意思

- 剑井是什么意思

- 剑亭是什么意思

- 剑人是什么意思

- 剑仙是什么意思

- 剑佩是什么意思

- 剑佩声随玉墀步,衣冠身染御炉香。是什么意思

- 剑侠是什么意思

- 剑侠传是什么意思

- 剑侠完贞是什么意思

- 剑侠缘是什么意思

- 剑光是什么意思

- 剑光冲暮雨,霜气冷征裘。是什么意思

- 剑光冷峻明澈是什么意思

- 剑光楼是什么意思

- 剑光楼诗钞是什么意思

- 剑光烛牛斗是什么意思

- 剑光阁是什么意思

- 剑入延平是什么意思

- 剑公是什么意思

- 剑共丹诚在,书随白髪归。是什么意思

- 剑关驿外青山旧,锦里祠边碧草春。是什么意思

- 剑冲星是什么意思

- 剑决浮云气,弓弯明月辉。是什么意思

- 剑凤梨是什么意思

- 剑出丰城是什么意思

- 剑刃是什么意思

- 剑劈义端和尚是什么意思

- 剑化是什么意思

- 剑化延津是什么意思

- 剑北篇是什么意思

- 剑华是什么意思

- 剑南是什么意思

- 剑南万里望秦天,行殿春寒闻杜鹃。是什么意思

- 剑南三川是什么意思

- 剑南三川盐铁转运使是什么意思

- 剑南东川是什么意思

- 剑南东川节度是什么意思

- 剑南亲旧知安健,陕右兵民亦奋扬。是什么意思

- 剑南室是什么意思