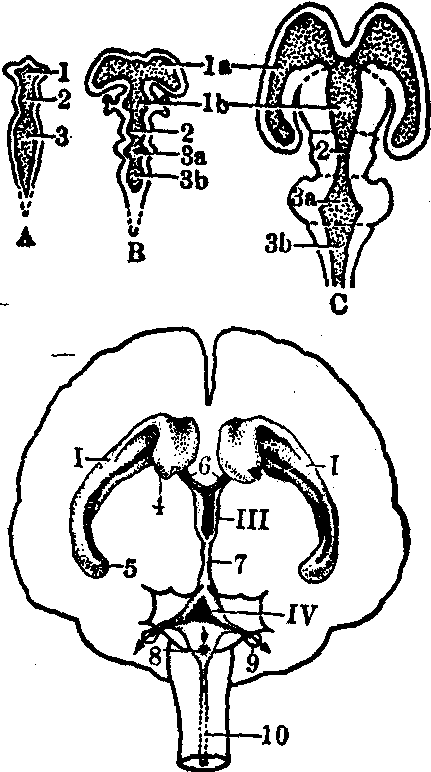

脑室的发生与演变

脑室为中枢神经系内的腔室,来源于早期的脑泡腔。随着脑的分化发育,这些脑泡腔逐渐演变为不同形态的成年期脑室(见图)。脑室内充满由脉络膜丛及神经管壁分泌而来的水状液体,称为脑脊液。

两个端脑泡发育为左、右大脑半球,其内的腔分别演变为左、右侧脑室。随着大脑半球各叶的形成,侧脑室也相应发生变化,它除位于顶叶内的中央部外,还伸入额、枕、颞叶里去,分别形成侧脑室前角、后角和下角。每一侧脑室内都有脉络丛相衬,脉络丛是由大脑半球内的薄层室管膜和含有血管的软膜突入侧脑室内所形成的膜丛状结构。有分泌脑脊液的功能。

间脑的腔演变为扁阔狭窄的第三脑室。其头端与从左、右侧脑室前角向下伸出的室间孔相通;尾端则接连中脑腔。第三脑室内亦有脉络丛,是由侧脑室经室间孔突伸入内而形成的。

中脑泡的腔开始时是宽大的,后来随中脑的发育增厚而相对地缩小,成为狭窄的通道,称导水管。导水管内无脉络丛,它只是作为一个导管把第三脑室内的脑脊液运到其下方的脑室中去。如果此导水管闭塞或过于狭窄,则其上方的脑室系统(第三脑室和侧脑室)将因脑脊液的潴积而膨胀,这是造成先天脑积水最常见的一种情况。

菱脑泡演变为后脑和末脑,后脑又再分别形成腹侧的脑桥和背侧的小脑;末脑则形成延髓。菱脑泡的腔(菱脑腔)扩大形成第四脑室。由于菱脑两侧壁以底板为中心向左、右两侧展开,顶板变薄而扁阔。因此侧壁和底板乃铺成为第四脑室的底,此底呈菱形,故又称菱形窝。菱脑的薄顶板构成第四脑室的顶,此顶板头部(即后脑部)大部并入生长中的小脑组织,余下的部分在小脑前、后方分别形成前、后髓帆;顶板尾部(即末脑部)与覆盖其外面富含血管的软膜一起构成脉络膜,并突入脑室内形成脉络丛。随着脑桥屈曲的加深,第四脑室两侧产生侧隐窝。胚胎第3月时,第四脑室顶脉络膜的正中部分变得十分薄,并向外突起,最后消失,形成一孔,即正中孔。后来在每侧的侧隐窝上同样各产生一孔,称外侧孔(参见“小脑的发生”条图1)。脉络丛产生的脑脊液可自这三个小孔排入蛛网膜下腔,最后进入血循环。如果这三个小孔因故堵塞,也可产生脑积水。

脑室的发生与演变

A.28天 B.42天 C.49天 D.接近成熟

1.前脑腔 1a.端脑腔 1b.间脑腔 2.中脑腔 3.菱脑腔3a.后脑腔 3b.末脑腔 I.侧脑室 III.第三脑室 IV.第四脑室 4.侧脑室前角 5.侧脑室下角 6.室间孔 7.水管 8.正中孔 9.外侧孔 10.脊髓中央管(斜纹线为脉络丛)

- 贵在真诚是什么意思

- 贵妃捧砚(杨妃捧砚)是什么意思

- 贵妃玩冰是什么意思

- 贵妃醉脸是什么意思

- 贵妃醉酒是什么意思

- 贵妃醉酒(京剧曲谱·梅兰芳演出剧目选)是什么意思

- 贵妇人失踪是什么意思

- 贵姓是什么意思

- 贵姓何来是什么意思

- 贵姬殉本夫是什么意思

- 贵宁·奔舍那是什么意思

- 贵宅是什么意思

- 贵宅帖是什么意思

- 贵宗是什么意思

- 贵定反清灭洋起义是什么意思

- 贵山城之战是什么意思

- 贵州是什么意思

- 贵州三“教案”是什么意思

- 贵州中华真颚鱼是什么意思

- 贵州中草药名录是什么意思

- 贵州中草药验方选是什么意思

- 贵州中药资源是什么意思

- 贵州中药饮片炮制规范是什么意思

- 贵州中部中上三叠统腕足类是什么意思

- 贵州主要林产品加工技术是什么意思

- 贵州主要食用菌栽培技术是什么意思

- 贵州书画家简论是什么意思

- 贵州企业公司是什么意思

- 贵州传统食品是什么意思

- 贵州侗族起义江口屯之战是什么意思

- 贵州侗民起义天柱九龙山之战是什么意思

- 贵州保险是什么意思

- 贵州傩面具艺术是什么意思

- 贵州全省学生救国联合会是什么意思

- 贵州八角莲是什么意思

- 贵州八角莲是什么意思

- 贵州公路史(第一册)是什么意思

- 贵州军阀史是什么意思

- 贵州农作物主要病虫害防治是什么意思

- 贵州农林昆虫分布名录是什么意思

- 贵州农林昆虫志是什么意思

- 贵州务川李成普反教案是什么意思

- 贵州医学是什么意思

- 贵州医药是什么意思

- 贵州历代自然灾害年表是什么意思

- 贵州历代诗选·明清之部是什么意思

- 贵州双语教学论文集是什么意思

- 贵州双语教学论文集是什么意思

- 贵州古代史是什么意思

- 贵州古代民族关系史是什么意思

- 贵州古代民族关系史是什么意思

- 贵州古建筑是什么意思

- 贵州号军起义是什么意思

- 贵州号军起义尚大坪之战是什么意思

- 贵州各族是什么意思

- 贵州各族是什么意思

- 贵州各族是什么意思

- 贵州各族起义是什么意思

- 贵州各界抗敌后援会是什么意思

- 贵州吸虱类蚤类志是什么意思