胚盘与胚层形成及分化

指胚泡植入子宫内膜后形成胚胎本身的几个早期阶段,是由胚泡内细胞团演变为扁平圆盘状胚盘,细胞进行增殖、迁移和排列成为层状的内、中、外三胚层及在连续发育期中逐渐分化为各种组织和器官原基的过程。

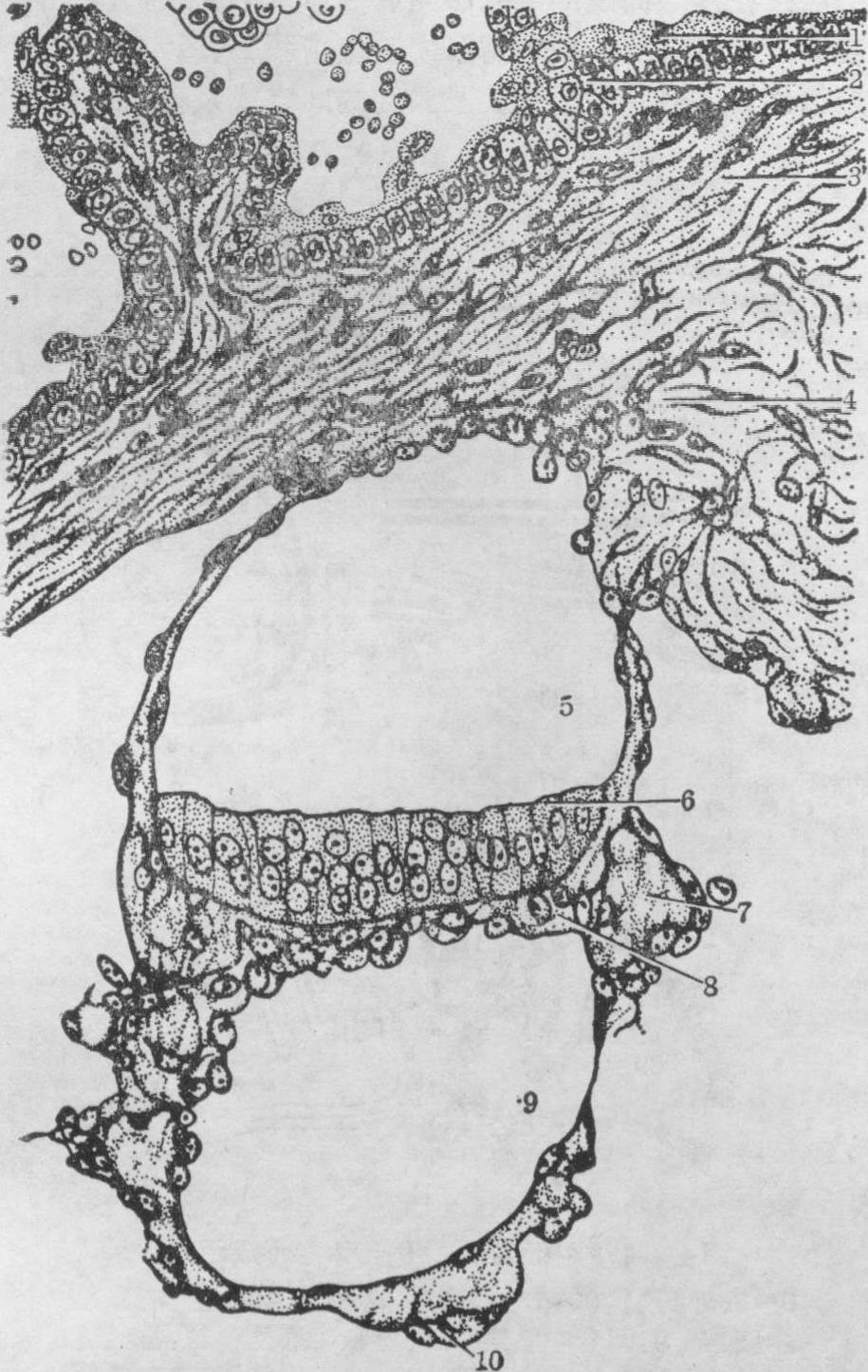

二胚层胚盘的形成 人胚泡植入子宫内膜后,一方面是滋养层增生,逐渐形成胎膜和胎盘等附属结构;另一方面是内细胞团细胞增殖、重排和进行形态形成,组构成为胚盘。最初(7~8日胚泡) 内细胞团下方的表层细胞变为矮立方状单层,形成胚胎本身的内胚层,或称下胚层,其余细胞排列成柱状的胚层称为外胚层,或上胚层。内、外胚层共同构成了发育二周时的二胚层胚盘(图1)。内胚层形成后细胞继续沿胚泡腔扩伸,并与由细胞滋养层分层来的细胞共同组成胚外体腔膜或称Heuser膜。在胚泡滋养层内壁形成一薄囊,称为初级(原始)卵黄囊。同时,在外胚层与其上方滋养层之间出现了腔隙,此腔逐渐增大成为羊膜腔。腔顶细胞为羊膜形成细胞,主要来源于滋养层细胞。腔底为胚盘外胚层。因此胚盘是介于羊膜腔和初级卵黄囊之间由二层细胞构成的扁平细胞板。

胚泡发育至第12天左右,来源于细胞滋养层的原始中胚层开始出现,呈疏松状的间质网结构,分布于细胞滋养层、初级卵黄囊和羊膜腔壁之间(图1)。由于这些原始中胚层出现在胚盘外方,而且不参与胚体的形成,故称为胚外中胚层。间质网细胞增殖增多,压迫初级卵黄囊,使其逐渐缩小。变为次级卵黄囊,而在间质网中则多处出现小空腔,并彼此合并形成为胚外体腔。同时,胚外中胚层被分隔为二部: 包围于羊膜外和衬于滋养层内壁的部分成为胚外体壁中胚层,为将来组成绒毛膜和羊膜的主要成分; 包围于次级卵黄囊外方的部分则成为胚外脏壁中胚层,为构成卵黄囊壁的中胚层部分。胚外体腔并不扩伸至羊膜与滋养层连接区,该区加入中胚层后形成为体柄或称体蒂。

图1 第2周胚盘切面图

1.合胞滋养层 2.细胞滋养层 3.绒毛膜中胚层 4.体蒂的中胚层细胞 5.羊膜腔 6.外胚层 7.血岛腔隙 8.内胚层 9.卵黄囊 10.胚外脏壁中胚层

原肠胚及三胚层形成 人类胚泡发育进入第3周时,上述二胚层胚盘通过细胞增殖和形态变化,形成了三胚层和胚胎中轴,这一过程称为原肠形成,此时期的胚胎称为原肠胚。人类原肠胚的形态形成运动包括二个过程:

❶内陷:是预定中、内胚层细胞区通过原条内卷入胚内以进行早期构建的过程;

❷外包:是预定外胚层细胞区随着前者的内卷过程在表面相应扩伸而包盖胚体体表的过程。

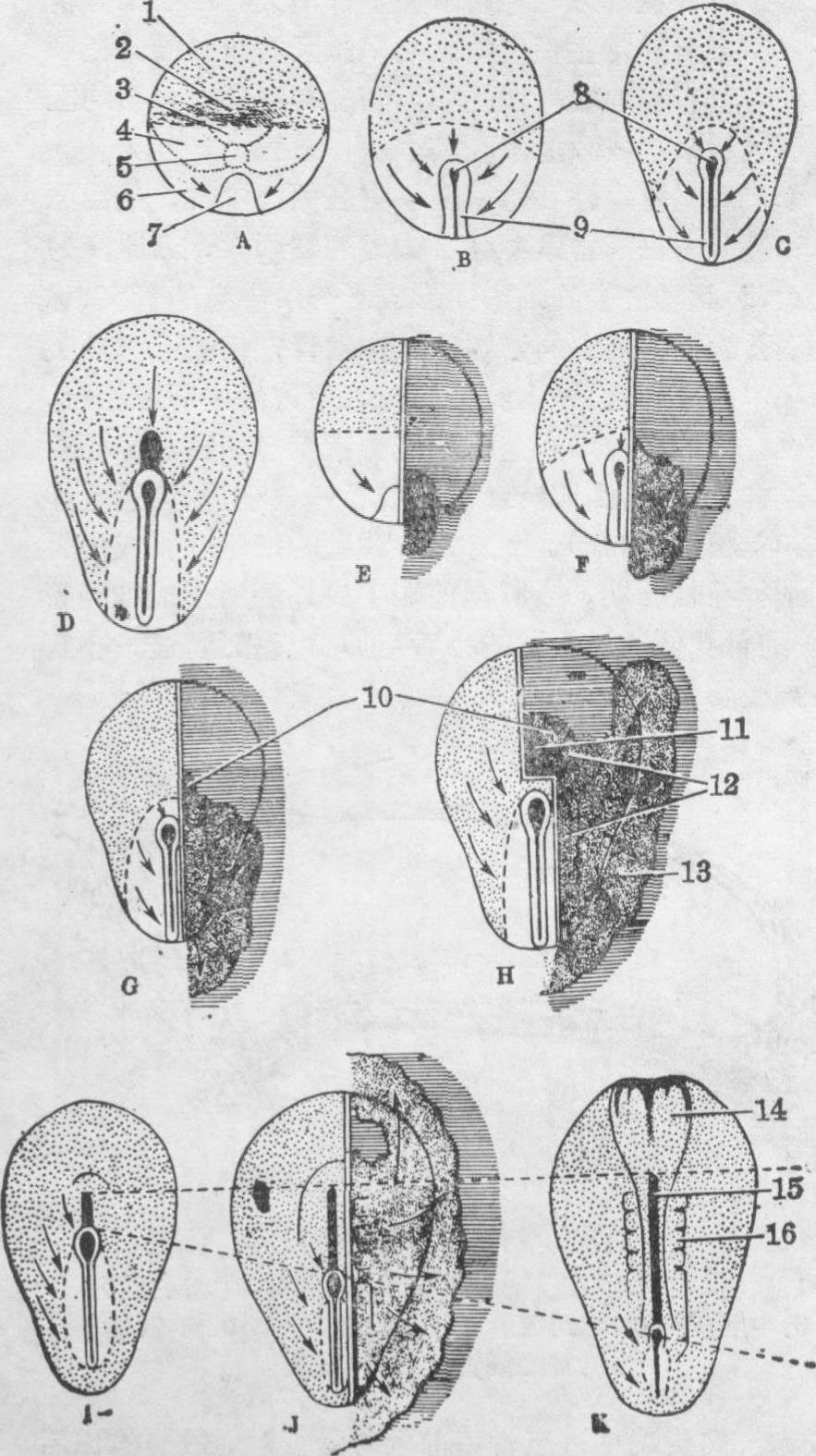

原条形成 原条为胚盘细胞集中向胚内卷进的部位。最初,胚盘后端的预定中胚层细胞迅速增殖,并由胚盘周围两侧向中线移动(图2),逐渐集中于胚盘的后端中央,形成隆起的嵴条状结构,称为原条。原条前端隆突呈结节状,称为原结。它们中央均有细胞内卷形成的沟,在原条中央者称为原沟,在原结中央者为呈漏斗状的沟穴,称为原窝,相当于两栖类原肠胚细胞内卷运动形成的原口。

图2 原条、脊索及胚盘示意图

1.预定表皮 2.预定神经板区 3.预定脊索中胚层 4.预定体节中胚层 5.预定头中胚层 6.预定侧板中胚层 7.胚盾区 8.原窝 9.原条 10.头中胚层11.脊索中胚层 12.体节中胚层 13.侧板中胚层 14.神经板 15.脊索 16.体节

由原条卷进胚内的细胞,在原始内,外胚层之间,向前、向后和向外扩伸,形成为胚内中胚层,使胚盘具有内、中、外三个胚层。向头端呈扇形扩伸的内卷细胞,绕过脊索前板区,使该区无中胚层到达,以后演变为口板或口咽膜。原条随胚盘后端预定中胚层细胞的内卷而后退,胚盘前端的表层细胞则相应地向中后方向移动,进行外包运动,覆盖于胚盘表面成为体表外胚层。同时,胚盘细胞后端不断增殖,向中线集中,使原条继续向后延伸,整个胚盘也向后方延长增大,由原来的圆盘形变为梨形盘状(图2)。当预定中胚层细胞卷进胚内的活动完成时,原条已退缩到胚盘的末端,接着便全部消失。但在稀有情况下,原条可异常生长成为胎儿尾骶区的畸胎瘤。在胚盘后端,也有与前端口板区相当而没有中胚层分布的区段,该区后来形成为泄殖腔膜。

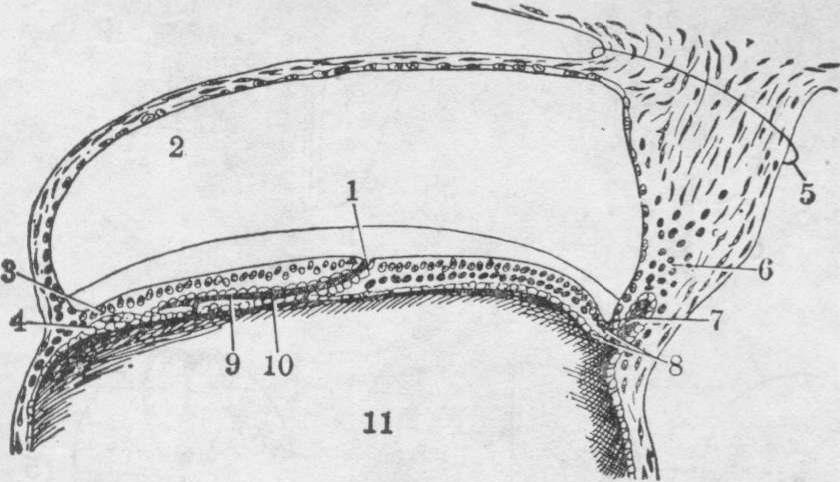

脊索形成 脊索是胚胎早期纵贯胚体的中轴,是由原窝内卷进胚内去的脊索中胚层构成的细胞索,因原窝为漏斗状,因此卷进去的细胞便形成了一条中空的管突,称头突或脊索突。其中的管腔称为脊索管,相当于两栖类原肠胚中的原肠管。脊索突最初与其下方的内胚层相合,后来融合区的底壁细胞退化,使脊索管与卵黄囊腔相连通。这样,由原窝到卵黄囊便形成了一条小管,沟通着卵黄囊和羊膜腔(图3),而脊索管背壁的细胞则将成为脊索。到神经轴胚期,当原窝前端中央外胚层形成神经管时,神经管孔便通过上述的小管与卵黄囊相通,这一小管称为神经肠管。

图3 脊索形成示意图

1.原窝 2.羊膜腔 3.脊索前板 4.生心板 5.体蒂 6.中胚层细胞 7.尿囊 8.泄殖腔膜 9.脊索管 10.神经肠管 11.卵黄囊

脊索突向头端推进至脊索前板时受抵触,故脊索以后的伸长过程完全与原条的后退相配合。随原条原窝的后退,脊索因细胞数量增加而加长。到体节出现期,脊索已成为自前向后纵贯胚体的中轴。实验胚胎学的实验证明,脊索有诱导位于其上方的外胚层分化为神经上皮的作用。因此,随着脊索的向后延伸,位于其背方的外胚层便被诱导形成为神经板和由神经板形成的神经管,使胚胎发育进入神经轴胚期。故脊索形成对早期胚体体形建立具有重要意义。

三胚层早期分化 是指胚盘的中胚层、外胚层、内胚层的早期分化演变而言。

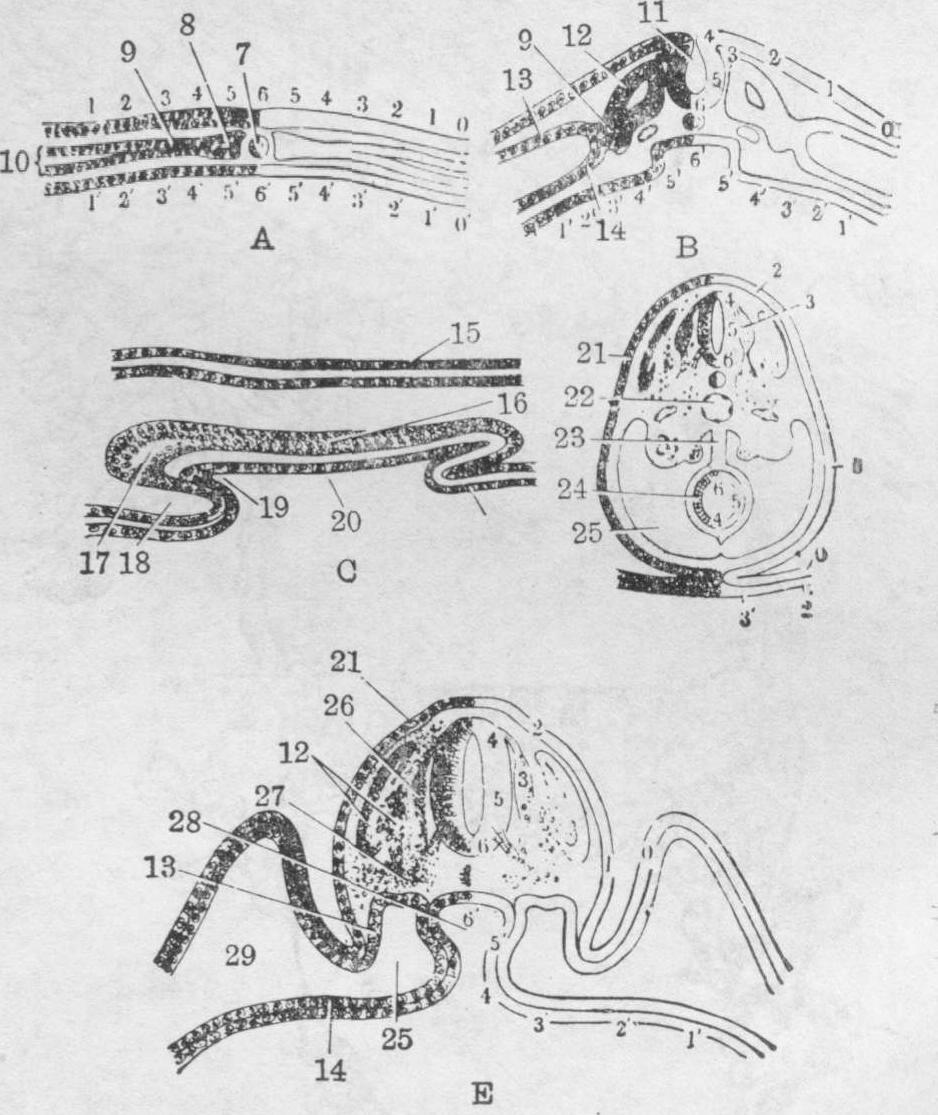

中胚层 向胚盘周围扩伸的中胚层,在神经轴胚期分化为三部(图4),靠中轴脊索两侧增厚部分,称为上中胚节,或称副轴中胚层;在副轴中胚层腹外方的为中中胚节或称间介中胚层;在外侧部的称为下中胚节,或称侧板中胚层,在胚盘边缘与胚外中胚层相连接。当神经沟形成时,副轴中胚层移至神经板及脊索两侧,增厚分节成为体节,呈三角形,又可分化为三亚部,即生肌节、生皮节、和生骨节。生肌节中有腔称为肌节腔。但在脊索前方的中胚层并不形成体节,而扩伸至脑区形成疏松的间质组织。间介中胚层较薄,其主要部分集结形成为生肾节;其游离部分则成为间质组织,是血管系统的材料来源。侧板中胚层不分节,向胚体两侧及腹方扩伸形成为侧板。胚盘头区二侧的侧板中胚层往往首先产生空腔,以后并向后侧扩伸而形成为原始胚内体腔。原始体腔将侧板分裂为二层: 在体壁周围的中胚层叫胚内体壁中胚层; 围于内脏周围的中胚层,则成为胚内脏壁中胚层(图4)。后者成为以后的心包腔、胸腔及腹腔的间皮或浆膜的始基。

图4 胚内中胚层的分化与体形形成示意图

0~6.外胚层 0′~6′.内胚层 7.脊索中胚层 8.副轴中胚层 9.间介中胚层 10.侧板中胚层 11.神经管12.体节 13.体壁中胚层 14.脏壁中胚层 15.羊膜16.胚体 17.胚体头部 18.头下囊 19.前肠 20.预定中肠 21.表皮 22.背主动脉 23.背系膜 24.消化道 25.胚内体腔 26.脊神经节 27.尿生殖节28.原始消化道 29.胚外体腔

来源于胚盘头区两侧的侧板中胚层,移向脊索前板的头端,形成生心中胚层,为以后心脏发生的胚层来源。

外胚层 随胚内中胚层的形成及其早期分化,外胚层相应地发生了明显的改变。位于脊索中胚层上方的中轴外胚层被诱导增生增厚,分化为神经板。继之神经板下陷形成神经沟,沟的两侧隆起形成神经褶,位于脊索两侧的副轴中胚层也相应随之向上移动,当左右神经褶彼此在中线会合成神经管时,副轴中胚层便聚在神经管及脊索二侧形成为体节。原来扁平的胚盘变为圆柱形的雏形体形,隆突而出(图4),在左、右神经褶侧方的外胚层细胞索,也于此时与神经管分离下移,形成为神经嵴,成为以后周围神经系统的神经节和一些器官的外、中胚层间充质的始基来源。神经管是脑和脊髓的原基。神经管以外的胚盘,大部分外胚层将演变为胚胎的表皮和一些器官的上皮组织。

内胚层 由于胚内中胚层的形成,结果把胚盘中的内、外胚层完全分离开(口咽及泄殖腔膜二区除外)。以后随着胚体体形的形成,内胚层逐渐演变为原始消化道及其附属胎膜的卵黄囊和尿囊。主要的演变过程是:

❶由于胚外中胚层的增生和胚外体腔的扩大,初级卵黄囊腔逐渐缩小变为次级卵黄囊。囊腔顶板内胚层迅速增生,迁移和扩伸至整个囊腔壁,并构成为胚内的原肠管;

❷在次级卵黄囊形成时,胚盘也由于胚内中胚层的增殖生长,增厚增长,胚体由扁平状变为圆柱状而隆突入羊膜腔中,头端和尾端出现了头褶和尾褶,将次级卵黄囊顶板的原肠管区分为三部分: 伸入于头褶和尾褶中的原肠部分分别称为前肠和后肠,中间仍与卵黄囊相通的区段为中肠;

❸与绒毛膜相连的体蒂相对地移至胚体尾端,并从后肠区伸出一内胚层管至体柄而形成尿囊。以后次级卵黄囊进一步缩小形成卵黄囊,借卵黄囊柄与原始消化道相连通。

胚内体腔 3周时先在头区两侧的侧板中胚层中各出现一条原始胚内体腔管,接着它们向头前端扩伸并彼此在口咽膜前方中线会合成为一条连通而呈“∩”形的胚内体腔,向后与胚外体腔相通(图5)。其头端较大的腔穴为原始心包腔,该区脏壁中胚层增厚为生心板,是心脏的始基。胚内体腔左、右两侧向后延伸成管,称为体腔管,它们以后形成为胸腔和腹腔,故又称为胸膜管或心包腹腔管。4周时,由于胚体头部向前生长,心包腔及心管转位至头下方(图6,A、B、C ),原来位于心包腔前方的原始横膈便相应地转至心包腔的腹后方,成为心包腔与腹腔间的横膈。以后胚体侧褶出现腹壁会合而与胚外体腔隔绝,左、右胸膜管及脏壁中胚层也随之会合于消化道的背方及腹方而形成为背系膜和腹系膜,后者退化后,左、右胸膜管会合成为腹腔,同时,在胸膜管与腹腔之间,形成一对与原始横膈相连的胸腹膜,将腹腔与胸腔分开。

原始口与原肛 原始消化道的最前端和最后端各有一内凹的窝,该二处均缺中胚层,其内胚层直接与外胚层接触,形成由二层细胞构成的板膜,在前端的称为口咽板(膜),在后端的称为泄殖腔膜。原始口为口咽膜前外方外胚层陷入上、下颌突之间而成的口穴(图6)。口咽膜消失后即与原始消化道相通,该区即形成为口腔。当泄殖腔被尿直肠膈分隔为背(直肠)、腹(尿生殖窦)二部时,泄殖腔膜也被分为二区,其封闭于尿生殖窦外的部分,称为尿生殖膜,封闭于直肠外的部分,称为肛膜。原肛(外泄殖腔)则为肛门膜前外方外胚层陷入所形成的口穴,肛门膜破裂后,该处即为肛门。

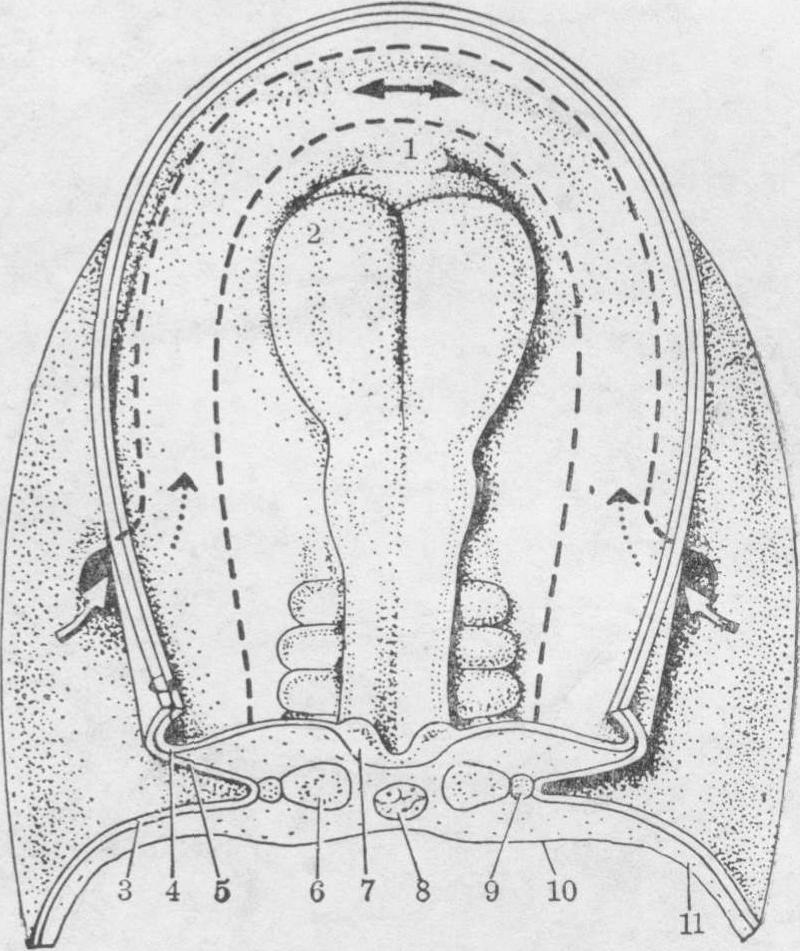

图5 人胚原始体腔的发生

(白箭头示胚内、外体腔沟通处,黑箭头示胚内原始体腔)

1.口咽板 2.神经板(脑区) 3.脏壁中胚层 4.羊膜(切迹) 5.体壁中胚层 6.体节 7.神经褶 8.脊索 9.间介中胚层 10.卵黄囊 11.卵黄囊壁

三胚层的衍生结构 三胚层是整个胚胎各种组织和器官衍生的来源。在正常情况下,外胚层主要演变为胚胎的表皮,一些器官的上皮和神经系统;中胚层主要演变为骨胳、肌肉、血液、结缔组织和一些器官的上皮。内胚层主要演变为消化和呼吸系统各器官的上皮。但在病理或实验情况下,上述胚层分化状态可因时间、空间及微环境条件的不同而发生改变,例如将一种预定表皮的外胚层小块移植至内胚层的部位,这块接种的胚层将分化为内胚层的一部分,这一事实,表明胚层在一定时间内有可塑性和多能性,可受周围环境及组织相互诱导的影响。

外胚层的衍生组织

❶皮肤表皮:包括毛发、指甲及皮肤腺,如汗腺、乳腺和皮脂腺的上皮;

❷下列器官的粘膜上皮:唇、齿龈、口腔、腭、牙齿釉质、鼻腔及副鼻窦等;

❸感觉器官的上皮:眼角膜前上皮、晶状体、鼓膜外层、嗅感觉上皮等;

❹中枢及周围神经系统:包括视网膜、视神经、睫状突及虹膜的上皮层,交感神经上皮细胞、纤维及神经鞘膜等;

❺肛门及尿生殖管道末端上皮;

❻Rathke囊演变的脑垂体前部(腺垂体部);

❼肾上腺髓部;

❽虹膜肌群及其他一些曾被认为是中胚层来源的结构如气管软骨、脑膜及真皮色素细胞等;

❾胎膜中羊膜及绒毛膜的外胚层部分。

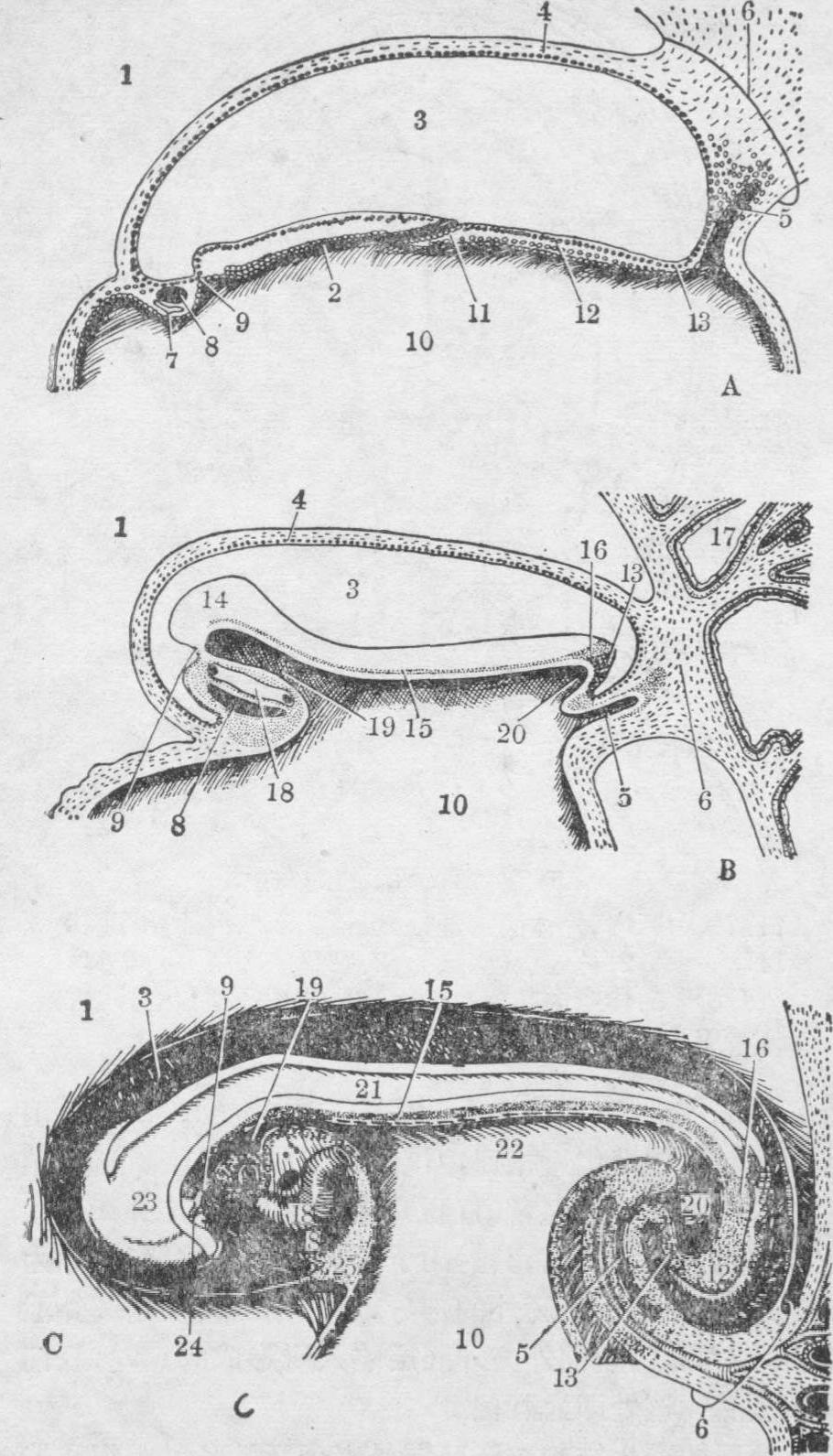

图6 人胚胚体形成纵切面示意图

A.体节前期 B.7体节期 C.14体节期

1.胚外体腔 2.脊索板 3.羊膜腔 4.羊膜 5.尿囊 6.体蒂 7.生心板 8.心包腔 9.口咽膜 10.卵黄囊腔 11.原窝 12.原条 13.泄殖腔膜 14.神经板15.脊索 16.Hensen's结 17.绒毛间隙 18.心管19.前肠 20.后肠 21.神经管 22.中肠 23.前神经孔 24.Rathke囊 25.横膈

中胚层包括间充质的衍生组织

❶结缔组织包括各种结缔组织细胞、纤维、基质及皮肤真皮;脊索、骨胳系统包括软、硬骨、关节囊、滑膜、牙齿齿质等;

❷血液、淋巴细胞、骨髓及脾等;

❸心脏、血管、淋巴管;

❹体腔膜间皮;

❺生殖腺、生殖上皮及生殖管道的大部分;

❻肌肉系统包括肌鞘、腱及内脏肌等;

❼肾脏及其管道,肾上腺皮质部;

❽胎膜中羊膜、绒毛膜、尿囊及卵黄囊一部。

内胚层的衍生组织

❶下列器官的覆盖上皮:咽、扁桃体、舌根、中耳腔、耳咽管、鼓膜内层及乳突气室;

❷呼吸系统如喉,气管及肺泡等器官的上皮;

❸消化道上皮(除其末端部分外)及消化腺如肝、胰等,此外还有甲状腺、甲状旁腺和胸腺等的内分泌腺的实质组织;

❹膀胱(三角区除外);

❺阴道一部及前庭;

❻尿道及其腺体;

❼生殖细胞;

❽胎膜中尿囊及卵黄囊的内胚层部分。

- 郭学洁是什么意思

- 郭学礼是什么意思

- 郭学群是什么意思

- 郭学银是什么意思

- 郭守忠是什么意思

- 郭守敬是什么意思

- 郭守敬是什么意思

- 郭守敬是什么意思

- 郭守敬是什么意思

- 郭守敬是什么意思

- 郭守敬是什么意思

- 郭守敬是什么意思

- 郭守敬是什么意思

- 郭守敬是什么意思

- 郭守敬补西湖是什么意思

- 郭守敬论证京杭运河的可行性是什么意思

- 郭守田是什么意思

- 郭守纯是什么意思

- 郭守贞是什么意思

- 郭安博物馆是什么意思

- 郭安臣是什么意思

- 郭宏陛是什么意思

- 郭宗太是什么意思

- 郭宗德是什么意思

- 郭宗德是什么意思

- 郭宗昌是什么意思

- 郭宗汾是什么意思

- 郭宗清是什么意思

- 郭宗熙是什么意思

- 郭宗熙是什么意思

- 郭定唐是什么意思

- 郭宝安是什么意思

- 郭宝慈是什么意思

- 郭宝江是什么意思

- 郭宝玉是什么意思

- 郭宝玉是什么意思

- 郭宝珊是什么意思

- 郭宝臣是什么意思

- 郭宝钧是什么意思

- 郭宝钧是什么意思

- 郭实腊是什么意思

- 郭宪是什么意思

- 郭家庙碑是什么意思

- 郭家庙碑是什么意思

- 郭家惠是什么意思

- 郭家河战斗是什么意思

- 郭家铨是什么意思

- 郭家麟是什么意思

- 郭家麟是什么意思

- 郭寄峤是什么意思

- 郭寄峤是什么意思

- 郭寄峤是什么意思

- 郭寄峤是什么意思

- 郭寄生是什么意思

- 郭密千户所辖村庄是什么意思

- 郭富仕是什么意思

- 郭寿增是什么意思

- 郭寿宏是什么意思

- 郭寿山是什么意思

- 郭寿山是什么意思