胎膜embryonic membrane

陆生脊椎动物的胚胎在发育过程中产生于胚胎外面的一些膜性结构。又称胚外膜。包括卵黄囊、羊膜、浆膜(或绒毛膜)和尿囊,用来保护胚胎和提供胚胎发育时期代谢的需要。

卵黄囊 具有营养作用的胎膜,由胚外内胚层和脏壁中胚层构成,通过卵黄柄与胚胎中肠相通。鸟类的卵黄囊很发达,包在卵黄外,囊壁有丰富的血管网与胚体心脏相连,构成卵黄囊循环; 其内胚层细胞分泌水解酶,使卵黄液化而被吸收,随着胚胎发育卵黄物质逐渐被利用耗尽,卵黄囊随之缩小、退化为小突起,留在小肠上; 有胎盘哺乳类(除食肉类和马属动物外)的卵黄囊退化较早。

羊膜和浆膜(绒毛膜) 包在胚体外面的两种胎膜,由胚外外胚层和体壁中胚层通过起褶式同时形成。起初在胚轴前方形成双层的前羊膜褶,不久在胚轴后方以及两侧出现同样双层的尾褶和侧褶; 它们均向胚体背方扩展,最后在胚体后背区相遇、融合而形成内面的羊膜和外面的浆膜,两膜之间为胚外体腔。羊膜内包有胚体(或胎儿),其上皮能分泌羊水,中胚层产生的平滑肌能使羊膜有节律地收缩,因而胚体能免受周围组织的压挤和防止与羊膜的粘连而在羊水中自由发育。哺乳动物妊娠晚期的羊水变得粘稠,对胎儿的娩出起润滑作用。鸟类的浆膜光滑,其外面与壳下膜相贴,内面与尿囊连系,上有血管有利与外界环境能进行气体交换。哺乳类的浆膜有绒毛,故称绒毛膜。其外面与子宫粘膜相贴,内面与尿囊连系,构成尿囊绒毛膜胎盘 (见胎盘),执行母子之间的物质和气体交换作用。

尿囊 为后肠后端腹壁突出的囊状物,不断向胚外体腔扩展而来。它包在羊膜与卵黄囊之外,由内胚层和脏壁中胚层构成。与胚体相连的尿囊近心部分(将演变为膀胱),通过尿囊柄与远心部分的尿囊相连。尿囊外层与浆膜(绒毛膜)相贴,构成尿囊浆膜(绒毛膜),内层与羊膜连系构成尿囊羊膜。尿囊腔内有液体,含有胚胎产生的代谢废物,如尿素、尿酸和肌酐酸等。鸟类的尿囊还参与卵白囊的形成,囊内包有卵白,通过浆、羊膜道,卵白从卵白囊进入羊膜腔,而被胚体吞食。

胎膜fetal membrane

又称胚胎外膜。羊膜动物胚体外的膜性结构。包括卵黄囊、尿囊、羊膜、浆膜或绒毛膜四种。爬行类、鸟类和哺乳类动物为适应陆生条件,在胚胎外面形成的保护性结构,使胚胎发育得到安全屏障,同时又能从母体内吸取营养供给胎儿,并将胎儿代谢产生的废物通过胎膜运走。此外,还具有合成酶和激素的功能。胎儿出生后即被摒弃。猪和骆驼在怀孕晚期,紧贴胎儿体表尚有一层来自皮肤表层的透明薄膜,称为围皮,但并不属于胎膜。

胎膜fetal membranes

系胚胎发育期间所形成的一系列的附属性结构。这些结构不发育成胎体本身的结构,但对胚胎起保护和进行物质交换的作用,对胚胎的发育有重要意义。人类的胎膜包括羊膜、卵黄囊、绒毛膜尿囊和脐带等。

胎膜

又称“胚膜”或“胚外膜”。羊膜动物(爬行类、鸟类、哺乳类)在胚胎发育过程中所形成的胚体以外的临时性结构。包括羊膜、绒毛膜、卵黄囊、尿囊等。这些结构虽与胚体源于一个受精卵,但不参与胚体的组成,仅对胎儿的生长发育起保护、呼吸、排泄等作用。

胎膜

由绒毛膜及羊膜组成。绒毛膜是滋养层,绒毛在发育过程中因缺乏营养来源逐渐退化光滑,成为胎膜的外层;羊膜是半透明薄膜,与覆盖胎盘、脐带的羊膜相延续,构成胎膜的内层。

胎膜

由绒毛膜及羊膜组成。可防止细菌进入子宫腔,避免感染,保护胎儿的作用。胎膜早破容易引起子宫腔内感染。参见“生物”中的“胎膜”。

胎膜fetal membrane

是由受精卵发育而来的一些临时性辅助结构的总称,主要包括卵黄囊、羊膜囊、尿囊、绒毛膜、脐带等。这些结构对胚胎有营养、支持、保护等重要功能,但不构成胚胎本体,分娩时均被丢弃。胎盘由于有母体成分参入,故通常不归入胎膜范畴。

胎膜

胎膜或称胚膜,为哺乳动物的羊膜囊类动物胚胎藉以适应其发育环境、取得养料、进行物质交换和保护胚胎发育的附属器官。这种胎膜来源于胚泡,但不参与胚体本身的形成。这些胎膜包括膜状结构的绒毛膜、卵黄囊、尿囊、羊膜以及非膜状结构的胎盘(参见“胎盘”条)和脐带。

绒毛膜 为胚胎最外一层胎膜。在来源上是由胚泡的滋养层和衬于其内方的胚外中胚层所组成。在胚泡发育的第9~25日期间,它迅速增生分化,表面产生大量绒毛,突伸入母体子宫内膜组织中形成为胎盘的主要组织。这一期间绒毛膜囊体积增大数十倍。最初滋养层分化为细胞滋养层和合胞滋养层。这二层细胞作局部集结增生,并突出于绒毛膜囊表面而形成为初级绒毛。其中的合胞滋养层以细胞滋养层为中心,增生形成小梁,进一步侵入子宫内膜(图1,A),在其间形成的腔隙,称为滋养层腔隙。发育进入第3周时,部分胚外中胚层成分长入绒毛中去,在其中分化为具有成纤维细胞、Hofbauer组织细胞、和胶原纤维等组成的间充质中心,这种有中胚层成分组成的绒毛称为次级绒毛,它们继续增生分支,布满整个绒毛膜囊(图1,B)。随后在绒毛中心发生了血管,逐渐在绒毛内构成一个动、静脉微血管网的血管系统,与胚体血管连通循环。这种含有血管网结缔组织中心的绒毛称为三级绒毛或真绒毛(图1,C)。此时绒毛之间的腔隙,已有母血渗入,该种腔隙称为绒毛间隙,通过绒毛间隙血管吸收母血营养和排出废物。

三级绒毛的间充质血管网中心并不延伸至绒毛末端,因该处仍保持其滋养层的特性,以实心的细胞滋养层细胞柱为轴心,外披薄层合胞滋养层,将绒毛血管与母体组织间隔开,相邻细胞滋养层细胞柱甚至穿越合胞层而彼此在外围汇合成蘑菇状的板壳,称为细胞滋养层壳(板),为绒毛膜囊与母体组织接触的分界区。绒毛通过这一细胞滋养层壳附着于子宫蜕膜组织中,该固着的绒毛称为固定绒毛。在子宫基质组织与细胞滋养层壳接触的交界区,常见有体积较大的Hofbauer细胞和多核巨细胞,前者有吞噬死细胞和细菌的作用; 后者往往侵入底蜕膜,甚至大量侵入子宫肌层,其功能可能与免疫或产生酶物质有关。另外还可见有类纤维蛋白的沉积膜层,称为类纤维蛋白膜(Nitabuch膜)。

绒毛在发育的前6周时普遍分布于整个绒毛膜囊表面,到第3月时,随着胚胎的长大,面靠包蜕膜面的绒毛由于受到绒毛膜迅速增大的压力而逐渐萎缩退化,该区绒毛膜囊便变为平滑状,称为平滑绒毛膜。4月时,包蜕膜本身也退化,绒毛膜囊占整个子宫腔,平滑绒毛膜便直接与壁蜕膜融合(图2,A)。绒毛膜囊面向底(基)蜕膜一侧的绒毛,由于侵生入子宫内膜而加倍发达,分支多而密,称为丛密绒毛膜(图2,B、C)。其中绒毛由绒毛基部及血管分支等构成的绒毛膜板延伸至细胞滋养层壳的绒毛为主干绒毛,其绒毛干固定于母体组织上成为固定绒毛,其基干则逐级分为数量不等的游离分支,称为绒毛支和绒毛小支,而形成为绒毛树系统。每一绒毛树占据一个由侵蚀所形成的血窦(绒毛间隙)而自成一单位,称为绒毛叶。

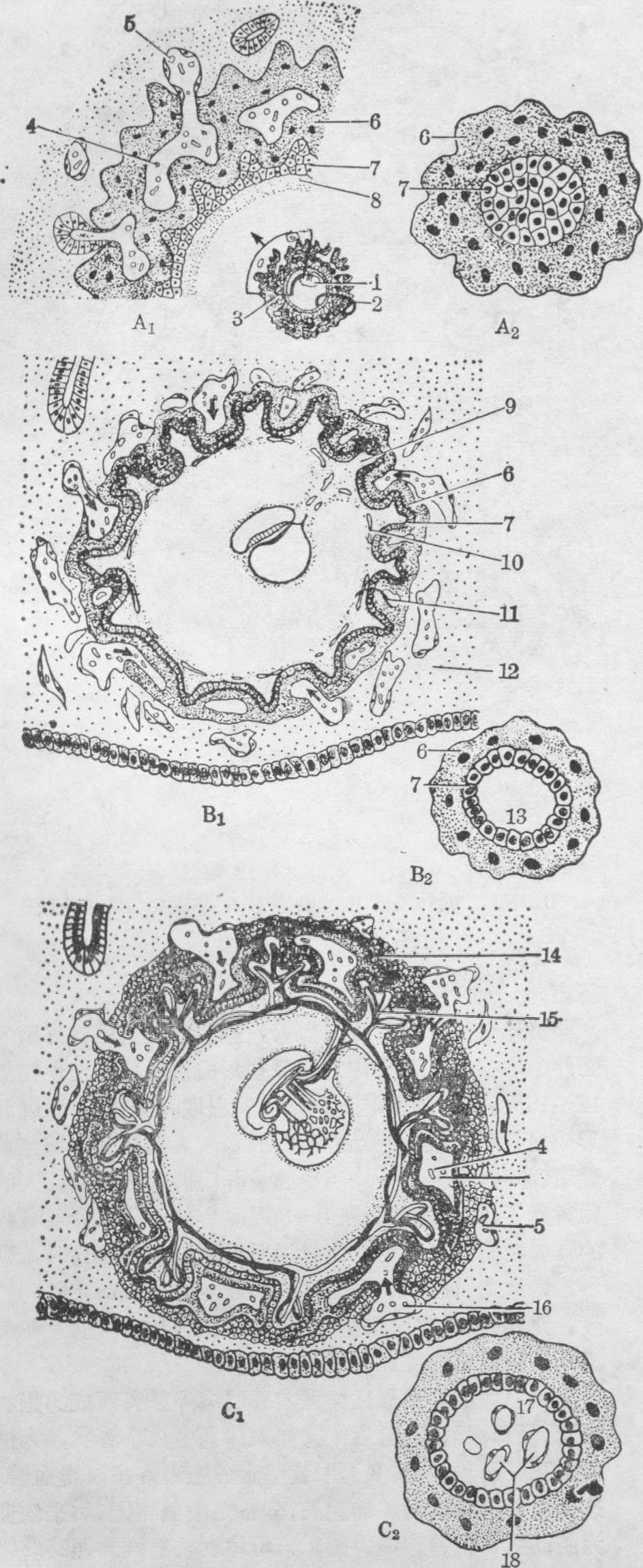

图1 绒毛膜囊及其绒毛的发生

A1.14天 A2.绒毛切面 B1. 16天 B2.绒毛切面 C1. 21天 C2.绒毛切面

1.胚胎 2.绒毛膜囊 3.绒毛 4.绒毛间隙 5.母体血液 6.合胞滋养层 7.细胞滋养层 8.胚外体壁中胚层 9.次级绒毛 10.发育中的血管 11.绒毛膜囊壁 12.子宫内膜 13.间充质中心 14.细胞滋养层板(壳) 15.三级绒毛 16.母体血窦 17.结缔组织 18.微血管

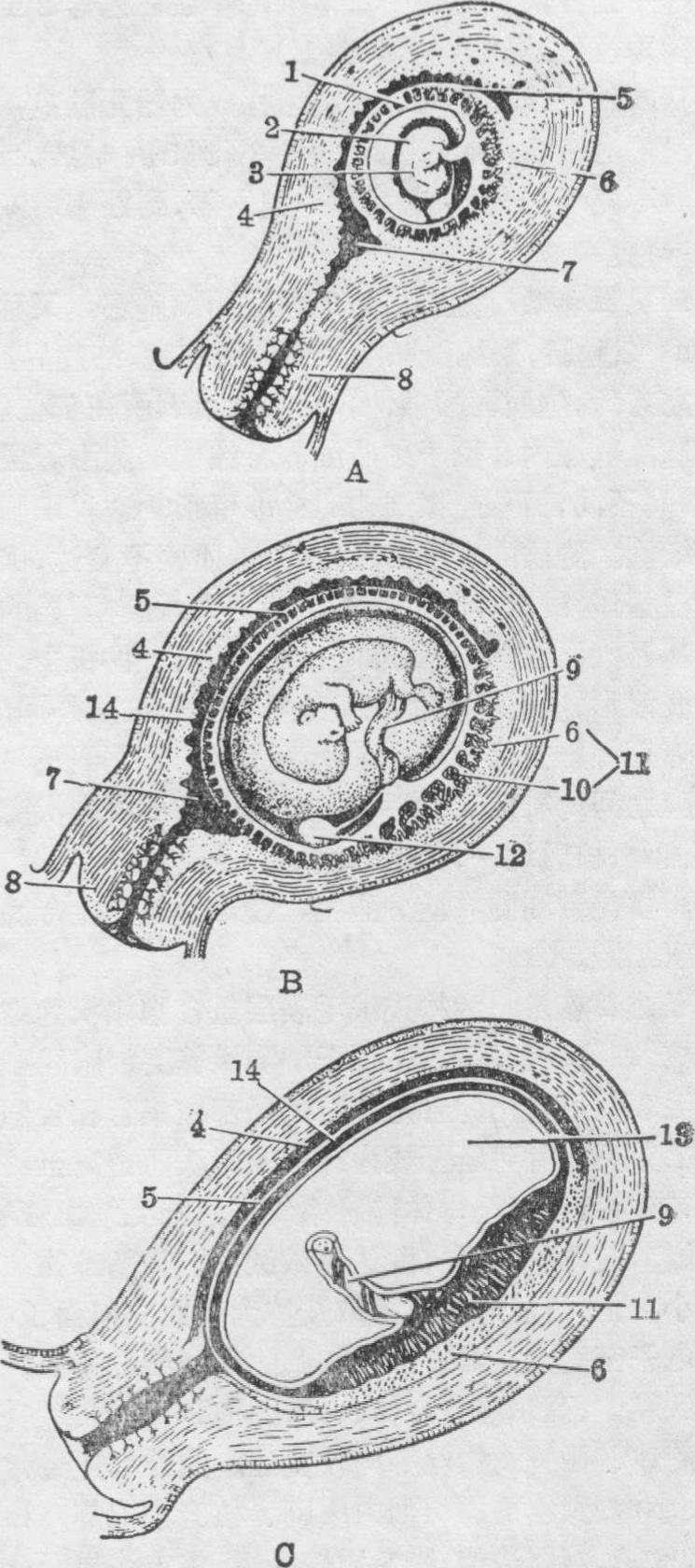

图2 子宫在妊娠期中的变化

A.5周 B.8周 C.足月

1.绒毛膜囊 2.羊膜 3.胚胎 4.壁蜕膜 5.包蜕膜 6.基(底)蜕膜 7.子宫腔 8.子宫颈 9.脐带 10.丛密绒毛膜 11.胎盘 12.卵黄囊 13.羊膜腔 14.平滑绒毛膜

绒毛叶之间有来源于子宫底蜕膜,伸向绒毛间隙血窦,但不到达绒毛膜板的胎盘隔,将血窦作不完全分隔。胚胎学家以绒毛树单位作为绒毛叶的界线,称为胎儿绒毛叶,而临床学家则往往根据胎盘隔作为划分绒毛叶的标准,以胎盘隔呈指套状所包含的单位称为母体绒毛叶。根据这一划分法,则每一母体绒毛叶往往包含2至多个绒毛树单位(参见“胎盘”条图1)。

丛密绒毛膜侵生入底蜕膜中构成为胎儿胎盘,在第8周时约占子宫内腔总面积的1/3,到5月时扩大到1/2,以后不复增大,但与底蜕膜一起增厚,到妊娠后期增厚约3~4倍。

细胞滋养层 为构成绒毛内层的细胞层,又称Lang-hans细胞层,来源于胚泡的滋养层细胞,细胞界线清楚,呈立方形,胞质弱嗜碱性。其形状可因所在部位(如位于细胞滋养层内、位于细胞滋养层柱或细胞滋养层壳等部位)而不同,但从超微结构的标准可判断这种细胞为未分化细胞。胞质的电子密度中等,内质网不发达,仅附有少量核糖体;线粒体较合胞体中者为大,且有明显的嵴。高尔基器大而结构单一,靠临细胞核,内含物极少。胞质膜呈波浪形,有时可见散在微绒毛突伸于细胞外间隙中,并与临近细胞交错镶嵌。细胞滋养层细胞之间及与合胞体细胞之间均有发达的桥粒,桥粒间呈不规则状膨起。细胞核大,核质均一,核周的浓缩染色质较少,核仁大而致密。常见到细胞有丝分裂相,被认为是产生合胞滋养层的干细胞。

合胞滋养层 为构成绒毛表层呈合胞体状的细胞层。多核,细胞界限不清,来源于细胞滋养层细胞的融合。在绒毛表面可特化为合胞体结的局部核集合和合胞体芽的局部芽突。并可断开成为球状的团块而游离至绒毛间隙中,有时甚至可经母体静脉系统进入肺毛细血管中去。合胞滋养层细胞表面有发达的微绒毛,其基部往往有内陷的小陷泡,可能与物质摄取及扩大物质交换面积有关。胞质电子密度大,具有分化细胞的超微结构特征。细胞器如线粒体、高尔基复合体、内质网泡、中心体、多核糖体、溶酶体、微管及微丝等均较发达。此外,还经常见到小囊、小泡、大空泡、粗面内质网、核旁小泡等。核不规则状,致密,核周浓缩,染色质较多,组化方法显示这种细胞有合成蛋白质和激素的功能。

卵黄囊 人胚卵黄囊是位于胚体腹方的囊泡,由内胚层和包于其外方的胚外中胚层所组成。最初形成的囊泡腔大,壁薄,称为初级(原始)卵黄囊。胚外体腔出现后它被挤分为二部: 其主要部分位于胚体腹方,成为次级卵黄囊; 其余的残迹部分以后自行退化。卵黄囊顶板细胞层随胚体的生长而突伸入头褶和尾褶区的胚体内形成为前肠和后肠,是将来衍生为消化和呼吸器官的原基。随着胚体圆柱形体形的建立,其突伸入胚内的卵黄囊部分(原始消化道)与其本体的连接区便形成为带状的卵黄囊柄,又称卵黄肠管,参加到体蒂中去,成为以后脐带的组成部分之一(图3)。此时卵黄囊本身缩小成梨形,直径约5mm,即为卵黄囊,或称脐囊。卵黄囊柄通常于第5周末与消化道断开,残留于脐根处的脐囊进一步缩小,变为内含酥絮状残物的实心结构,有时在产后的胎盘中仍可见到。在异常情况下,卵黄囊近心段可保留下来成盲管状的憩室,附在回肠上,称为麦克尔憩室(Meckel's di-verticulum),这些憩室有时还有瘘管通至脐孔而形成脐瘘。

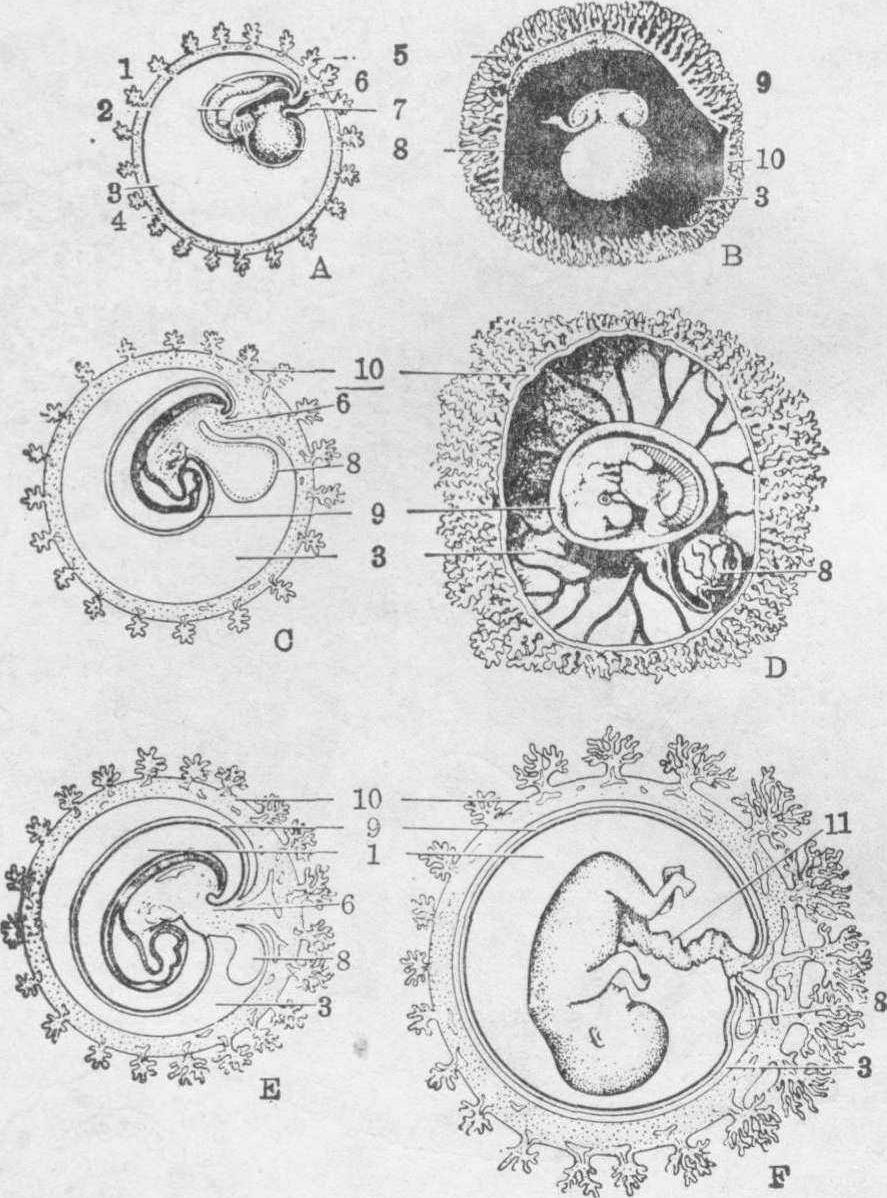

图3 胚体体形的形成及胚膜演变示意图

1.羊膜腔 2.胚体 3.胚外体腔 4.滋养层 5.绒毛6.尿囊 7.体蒂 8.卵黄囊 9.羊膜 10.绒毛膜 11.脐带

卵黄囊壁上分布着许多血管,这些血管是由其外围的胚外中胚层分化而来,它们最初形成血岛,约出现在第17~18天,是胚胎血液及原始血管出现的最初形式,继而形成血管网,最后相互并连而成为较大的血管,即卵黄囊动、静脉,将参与肠系膜动脉及肝门静脉的形成。人的卵黄囊不含卵黄,然而在2~3周时有转运从滋养层吸收的营养物质至胚盘的功能。以后当囊壁发生血岛时,则形成为造血、血液循环、气体交换及与胎液代谢有关的胎膜。此外,原始生殖细胞最早也出现于卵黄囊壁,故卵黄囊是生殖细胞的发源地区。

尿囊 为由卵黄囊后肠区内胚层向外芽突而成的指状囊管,又称尿囊憩室,后来突伸入体柄中成小管状,为体柄中胚层所包围(图3)。尿囊壁上分布着许多尿囊血管,这些血管沿着体柄扩伸生长,分布至绒毛膜上,后来演变为脐动脉和脐静脉,为胎儿与母体物质交换的通路。

尿囊只存留数周即告退化,但其基部(胚内部分)参与胎儿膀胱的形成。当膀胱膨大时,残留在脐内的部分增厚成为脐尿管,出生后演变为中脐韧带。

羊膜 羊膜是包围于胚胎体外的第一层胎膜,其内层为来源于内细胞团及极端滋养层分层而来的外胚层细胞,外层为胚外中胚层细胞。羊膜后端与绒毛膜在体柄区相连,其游离层部分则在胚外体腔中生长扩大而形成明显的羊膜腔。随着胚体头褶、侧褶和尾褶的形成,以及圆柱形体的建立,羊膜扩生至胚体的腹方,由四周向腹中方向勒缩,形成所谓原始脐环,将卵黄囊柄、尿囊、体柄、部分胚外和胚内体腔等包裹进去(图3)。胚胎发育过程中,羊膜腔不断扩大,最后占据了整个胚外体腔而与绒毛膜完全融合。

羊膜腔内充满羊水,羊水是由羊膜本身的分泌液、透过胎盘膜的液体和胚体本身排泄活动的产物等累积而成;早期羊水为无色透明液体,带碱性,含水量占98%,其余为无机盐和有机物如蛋白质、糖、脂肪、酶、激素和色素等;后期加入了胎儿的分泌物如尿素、尿酸、皮脂质及脱落的上皮细胞和胎毛等,使其成分发生改变而成为稍带混浊的液体。胎儿分泌物包括肾脏分泌的尿液和肺粘膜上皮的分泌液。无肾胎儿或有尿道闭塞的胎儿,往往有羊水过少症。用同位素重水(D2O)或氚(3H)标记物注入母体或羊水中进行分析的结果表明: 羊水与胎儿或与母体之间均有物质交换的更新过程,每3小时可通过交换而更新一次。妊娠5月的胎儿可以吞饮羊水,饮入的羊水通过消化道进入血流,再通过胎盘至母体排出。但如胎儿食道闭塞或神经控制的吞饮中心受障碍或缺陷时(无脑儿),便会导致羊水过多症。

羊水中的雌三醇含量随妊娠进程而急剧增加,并与胎儿体重增多成正比。临床上用测定羊水中的雌三醇值可作为辅助诊断不正常妊娠的指标,例如胎儿有核红血球症,无脑儿和惊厥前期症状等,羊水中雌三醇值往往明显降低。羊水中的脱落细胞是目前临床上检查胎儿性别(女性有性染色质小体)和遗传代谢疾病常用的有效诊断指标。

整个妊娠期胎体均浸润在羊水中,这是重演低等动物种系发生的特征之一。羊水对胚胎发育的功能有四种:使胚胎悬浮于羊水中免受震动; 提供胚胎向各个方向自由生长活动而不致受任何障碍的条件; 避免胎膜贴附于胚胎体上而影响发育;保持胚胎水份、物质代谢及维持体温。羊水的量通常为800ml至1L左右,在不正常情况下,可超出常量,达到2L以上者即为羊水过多症;少于400ml者为羊水过少症。过少有可能导致羊膜与胚体贴合,引起局部血液循环障碍而产生畸形。

在妊娠末期和临产前,羊膜和绒毛膜形成一水囊伸至宫颈,扩大宫颈腔,以便于胎儿产出。正常分娩时水囊破裂,羊水流出。但偶也有羊膜不破裂而随胎儿产出者,这种包有羊膜的新生儿,通称肉胎。

脐带 脐带是胚胎与母体沟通的通路,是羊膜在胚胎腹面沿卵黄囊与体柄(蒂)的四周呈环状向中线扩生勒缩而成的带状结构。它的形成过程和胚体圆柱形体形的建立以及卵黄囊、尿囊、羊膜及胎膜的演变等互为因果地进行。最初形成的勒缩环较大,称为原始脐环,将伸入体柄中的尿囊、脐血管、卵黄囊柄及部分胚外体腔等包围在内(图3),有一段中肠襻亦突伸入其中(见消化系统)。以后胚体腹方中央区也变为圆柱形,原始脐环进一步勒缩,使体柄、尿囊与卵黄囊柄彼此靠拢合并,便形成为细长带状的脐带。它们的中胚层即构成为脐带的中心,以后分化为粘液性的胶样结缔组织,或称Wharton胶样组织,是人体的一种特有组织。第10周的中肠襻从脐带退回腹腔,接着卵黄囊柄及尿囊相继消失。至妊娠中期,右脐静脉也退化,而左脐静脉与左、右脐动脉则相对增大,这时脐带在结构上外被单层上皮(羊膜外胚层),内部为粘液性结缔组织及脐血管。

脐带初形成时很短,以后随羊膜及绒毛膜的生长而迅速增长。到足月时,脐带长度约与胎儿身长相等(18~122cm,平均为54cm),直径约1~2.5cm,通常呈螺旋状,螺旋的形成与胎儿运动及脐血管不平衡生长有关。脐带过长或过短,对分娩均有妨碍。

胎膜

胎膜是由绒毛膜及羊膜组成,前者为胎膜的外层,后者为胎膜的内层,两层可完全分离。胎膜的形成参见“受精卵的发育和着床”。现已知胎膜含有甾体激素代谢所需要的多种酶活性,故与甾体激素代谢有关。此外,前列腺素E2及F2能引起子宫收缩,前列腺素的先质为游离的花生烯酸(Arachidonic acid),胎膜不仅含有大量此酸的磷脂,而且含有能催化磷脂质生成游离的花生烯酸的溶酶体酶,故很可能起限制前列腺素生成速度的作用。

胎膜fetal membrane

系胚胎发育过程中形成的一些附属结构,包括绒毛膜、羊膜、卵黄囊、尿囊和脐带。胎膜不参与胚体本身的形成,只是对胚胎起保护、营养、呼吸和排泄等作用。胎儿娩出后,胎膜与胎盘一并排出,总称为胞衣。

- 欣赏花月是什么意思

- 欣赏讲评法是什么意思

- 欣赏诗文佳句是什么意思

- 欣赏诗法是什么意思

- 欣赏音乐是什么意思

- 欣赏音乐、戏曲是什么意思

- 欣赏领会是什么意思

- 欣赏;观赏是什么意思

- 欣赖是什么意思

- 欣赞是什么意思

- 欣跃是什么意思

- 欣逢是什么意思

- 欣逢下生日,还睹上皇年。是什么意思

- 欣遇斋是什么意思

- 欣遇斋诗集是什么意思

- 欣都思是什么意思

- 欣附是什么意思

- 欣顿是什么意思

- 欤是什么意思

- 欤恁是什么意思

- 欥是什么意思

- 欦是什么意思

- 欦欦笑是什么意思

- 欦鬼是什么意思

- 欧是什么意思

- 欧

.jpg) 是什么意思

是什么意思 - 欧·亨利是什么意思

- 欧·亨利短篇小说选是什么意思

- 欧——那里是什么意思

- 欧世元是什么意思

- 欧世璜是什么意思

- 欧业是什么意思

- 欧中士是什么意思

- 欧丹塔普里是什么意思

- 欧乐与召纳是什么意思

- 欧也妮·葛朗台是什么意思

- 欧也妮·葛朗台 [法国]巴尔扎克是什么意思

- 欧事研究会是什么意思

- 欧事研究会的反帝制活动是什么意思

- 欧事研究会的成立是什么意思

- 欧云亚雨是什么意思

- 欧亚是什么意思

- 欧亚之窗是什么意思

- 欧亚人种是什么意思

- 欧亚反洗钱与反恐融资小组是什么意思

- 欧亚国际商务顾问(天津)有限公司是什么意思

- 欧亚圆柏是什么意思

- 欧亚多足蕨是什么意思

- 欧亚大陆是什么意思

- 欧亚大陆中部早期农业是什么意思

- 欧亚大陆国际公路网是什么意思

- 欧亚大陆桥铁路是什么意思

- 欧亚旋覆花是什么意思

- 欧亚矢车菊是什么意思

- 欧亚绣线菊是什么意思

- 欧亚美艺术陶瓷百图是什么意思

- 欧亚航空公司是什么意思

- 欧亚蔊菜是什么意思

- 欧亚薄荷是什么意思

- 欧亚-西伯利亚大陆桥是什么意思