胃液wèi yè

胃内分泌物的总称。1907年孙佐译述《生理卫生新教科书》第三篇:“胃液有强酸性。”1919年汤尔和译《诊断学》下卷:“胃内容之化学检查应注目者,其反应盐酸及有机酸之证明,以及检定胃液之总酸度及有无发酵素之类。行检查时,以过滤纸预先滤过之,而检其滤液。”

消化器官

胃:胃(~酸;~液;健~;开~) 食肠水谷之海 仓廪之官

道家称胃:太仓 中池

胃腔:脘(胃脘)

脾脏:脾(脾土)

道家称脾:黄媪

胰脏:胰(胰子) 膵

胆:胆(胆囊;~管;~道;~汁;悬~)精斗

肠子:肠(~腔;~壁;大~;小~;空~;肓~;迴~;结~;十二指~)

大肠:胴 盘肠

柔细的肠:丝肠

肓肠末端的突起:阑尾

肠的末端:肛(肛门;肛管) 尻 粪门 便门 魄门 屁眼 谷道 余窍 后阴 后门 后窍 烛营

肛门和尿道:阴窍

阴部和肛门:下窍

体液

中医对人体内液体的总称:津液

生物的体液:津

眼屎:眵 眼刺 眦垢

口痰:痰(~湿;黄~;血~)

稀痰:饮

耳屎:耵(耵聍) 耳垢

炎症的分泌物:脓(~血;流~)

胃腺分泌的液体:胃液

胃液中所含的盐酸:胃酸

植物和动物体内分泌的黏稠液体:黏液 津腻

另见:吐 排泄 流血 出汗 排便 流泪 悲伤 外伤

胃液

胃液是胃粘膜表面上皮细胞分泌的粘液和粘膜中的胃腺分泌物的混合液,呈酸性反应(pH 0.9—1.5),每天的分泌量约1.5—2.0升。胃腺为陷入粘膜中的管状腺,总数约3500万个,分为三种类型:

❶贲门腺,分泌粘液。

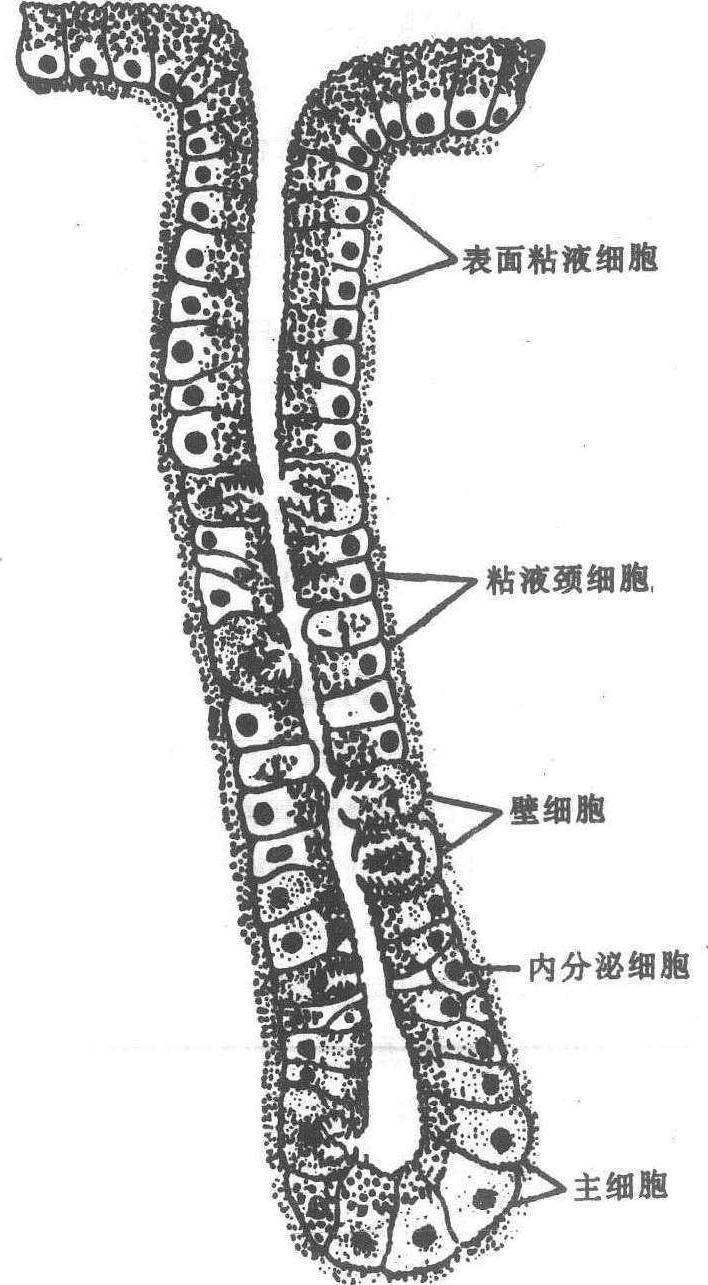

❷泌酸腺(见图1.7-6),分布于胃底和胃体,主要含三种细胞,即壁细胞(分泌盐酸和内因子),主细胞(分泌胃蛋白酶原),粘液颈细胞(分泌粘液)。

❸幽门腺,含有粘液细胞和分泌胃泌素的G细胞。胃蛋白酶是胃液中的主要消化酶,它是由其前身胃蛋白酶原经盐酸激活而生成的,其发挥作用的最适pH为2,因此需要盐酸提供酸性环境。胃蛋白酶通过解裂蛋白分子中的某些肽键而将其分解为较小的蛋白䏡和胨以及少量的氨基酸。 胃液中的H+离子浓度较血浆中的高出3—4百万倍,它是通过壁细胞内所特有的一种“质子泵”逆着巨大的浓度梯度分泌到腺腔中的,耗能很高。盐酸除激活蛋白酶原外,还有相当强的杀菌能力;盐酸进入十二指肠后还可促进胰液、胆汁的分泌和胆囊的收缩。粘液覆盖于粘膜表面主要对粘膜起保护和滑润作用。内因子可与食物中的维生素B12结合而防止其破坏和促进其吸收。胃液分泌受神经体液因素的调节,迷走神经末梢释放的乙酰胆碱、G细胞分泌的胃泌素(内分泌)和肥大细胞分泌的组织胺(旁分泌)是促进胃酸分泌的主要兴奋性刺激物,这三种刺激物的作用还可相互加强。临床上与胃酸有关的常见病,如溃疡病和胃酸返流性食道炎,一般采用抑酸疗法,抑制药物包括受体阻断剂(为组织胺H2受体阻断剂)和质子泵阻断剂。大部分正常人在空腹时(餐后十几小时)基本上无酸性胃液分泌,进食后在数分钟内,胃液分泌量和酸度便明显增加。一般按感受食物刺激的部位,将胃液分泌分为头期、胃期和肠期,但这三个时期在发生时间上绝大部分是重叠的,而不是相继的。头期胃液分泌是由于食物在咀嚼和吞咽时刺激口、咽和食道处的感受器,和与进食有关的刺激作用于眼、鼻等感受器而引起的,包括非条件反射和条件反射,传出途径为迷走神经(包括迷走神经对壁细胞的直接作用和通过刺激G细胞释放胃泌素而起的作用)。胃期胃液分泌是由于食物入胃后对胃的扩张和化学性刺激(主要是蛋白质分解产物)而反射性地引起的,化学刺激还可直接刺激G细胞释放胃泌素。肠期胃液分泌是食糜进入小肠后引起的,其机理尚不完全清楚,部分反应可能是吸收入血的氨基酸直接刺激壁细胞的结果。对胃液分泌的调节,除兴奋性因素外还存在抑制性因素,其中酸和脂肪最为重要。当胃内pH降到2.5时,可抑制各种刺激引起胃泌素释放,从而对胃酸分泌起限制作用。这是一种负反馈性自动调节。酸和脂肪进入十二指肠可刺激促胰液素、胆囊收缩素和抑胃多肽等胃肠激素的分泌,这些激素都可通过血液循环抑制胃酸分泌。此外,人的情绪等精神因素对头期胃液分泌有明显的影响,喜欢吃的食物往往引起强烈的分泌反应,而厌恶的食物则几乎不引起反应。

图 1.7-6 泌酸腺的模式图

胃液gastric juice

胃腺和胃黏膜表面上皮细胞分泌物的混合物。为无色酸性液体,pH0.5~1.5,含有消化酶,黏蛋白等有机物和盐酸、Na+、Cl-、K+等无机物。胃腺为管状腺,包括贲门腺、胃底腺和幽门腺。胃底腺中的主细胞分泌胃蛋白酶元,凝乳酶元和胃脂肪酶元;壁细胞分泌盐酸。黏液是由胃底腺区的颈黏液细胞和贲门腺、幽门腺及胃黏膜表面上皮细胞分泌,有中和盐酸,保护胃黏膜不受盐酸、胃酶消化的作用。

胃液gastric juice

系由胃腺多种细胞所分泌的一种混合液。成人每日可分泌1 500~2 500ml,为无色、透明、pH约为0.9~1.5的强酸性液体。其主要成分有胃蛋白酶、盐酸、粘液及少量脂肪酸、氯化钠、氯化钾等。胃液对食物混合、消化有重要作用。其分泌受神经与体液的调节。如分泌发生障碍(胃液分泌过多或过少、各种成分发生改变时)可不同程度地影响消化机能或发生消化道疾病。

胃液

胃粘膜内胃腺分泌的消化液。人体的胃腺细胞包括分泌盐酸(胃酸)的壁细胞、分泌胃蛋白酶的主细胞和分泌粘液的粘液细胞。纯净的胃液为无色、酸性(pH值0.9—1.5)液体,正常成人日分泌量为1.5—2.5升,为胃蛋白酶消化蛋白质提供酸性环境,并具杀菌作用。十二指肠溃疡患者胃酸常分泌过多,胃癌患者胃酸常减少或缺乏。

胃液

是胃腺分泌的消化液,其主要成分包括盐酸、消化酶、粘液、内因子及钠和钾的氯化物等。人体的胃腺细胞有多种,主要是主细胞、壁细胞和粘液细胞。主细胞分泌消化酶,壁细胞分泌盐酸和一种与维生素B12吸收有关的物质——内因子,粘液细胞分泌粘液。纯净的胃液是一种无色而呈酸性的液体,pH约为0.9~1.5。正常成年人每日分泌的胃液量约为1.5~2.5升。

盐酸 由胃腺分泌的盐酸也称胃酸。胃液中的盐酸有两种形式:一种是解离的游离酸;另一种是与蛋白质结合的蛋白盐,即结合酸,其中绝大部分为游离酸。胃液中盐酸的量通常是以单位时间内分泌盐酸的毫克当量来表示,称总酸的排出量。正常人空腹时每小时胃液中总酸排出量(基础酸排出量)约为0~5毫克当量,男性多于女性,50岁以后其分泌速度有所下降。盐酸具有多种功能。它能激活胃蛋白酶原,提供胃蛋白酶活动所需要的酸性环境,使食物中的蛋白质变性而易于分解,杀灭随食物进入胃内的细菌。盐酸进入小肠后还可以促进胰液、肠液和胆汁的分泌。它所造成的酸性环境有助于小肠对铁和钙的吸收。但若盐酸分泌过多会对人体产生不利影响。一般认为,过高的胃酸对胃和十二指肠粘膜有侵蚀作用,可能是引起消化性溃疡的原因之一。

胃蛋白酶 是胃液中的重要消化酶。它先以不具有活性的酶原颗粒存在于细胞中,当细胞受到刺激时,酶原颗粒迅速被释放入胃腔。释放入胃腔的胃蛋白酶原是没有活性的,在胃酸或在已被激活的胃蛋白酶的作用下,胃蛋白酶原分离出一个较小分子的多肽而转变为具有活性的胃蛋白酶。胃蛋白酶能水解蛋白质,使其变成胨和䏡。胃蛋白酶只有在酸性环境中才有作用,其适宜的pH为2。随着pH的升高,胃蛋白酶的活性逐渐降低,当pH达到6以上时,即发生不可逆的变性。有些胃酸缺乏的人,特别是患恶性贫血的病人,其胃液中常没有胃蛋白酶原。

粘液 含有多种大分子物质,如蛋白质、糖蛋白、粘多糖等,其中糖蛋白是主要成分,其pH为中性。根据粘液存在的形式可分为不溶性粘液和可溶性粘液两种。由表面上皮细胞分泌的是一种肉眼可见的粘液,称为不溶性粘液,呈胶冻状,其粘稠度很大,常覆盖在胃的表面。可溶性粘液是由胃腺的粘液细胞和贲门及幽门腺所分泌。它组成胃液的可溶性粘蛋白。粘液的作用在于具有润滑胃粘膜,使食物容易通过;保护胃粘膜免受食物的机械损伤;减缓胃内离子向粘膜内弥散;防止胃酸和胃蛋白酶对胃粘膜的侵蚀。

内因子 在胃液中存在一种与维生素B12吸收有关的所谓“内因子”。当胃液中缺乏此因子时,机体就会产生恶性贫血。内因子是由胃腺的壁细胞分泌的一种糖蛋白,它可以与维生素B12结合在一起形成复合物,移行至回肠便附着在回肠粘膜的受体上,从而促使回肠上皮细胞吸收维生素B12。

胃液

胃液是胃粘膜表面上皮细胞和粘膜中胃腺分泌物的混合液。胃粘膜表面上皮细胞呈柱状,分泌粘液。胃腺为管状腺,总数约3500万,不同部位的胃腺其结构及分泌物亦各异。贲门腺区(环绕贲门周围1~4cm的区域),腺体短而弯曲,分泌粘液。胃底和胃体为泌酸腺区(占全胃的60~80%),此区胃腺直而细长,含有四种细胞:壁细胞,分泌盐酸和内因子;主细胞,分泌胃蛋白酶原;粘液颈细胞,分泌粘液;嗜银细胞,功能不明。幽门腺区(占全胃的15%),含有两种细胞:粘液细胞,分泌碱性粘液;G细胞,分泌胃泌素。近来认为此区还有D细胞,分泌生长抑制素。

胃液的收集,在人,可用胃管抽吸。经口或鼻插胃管,抽取空腹胃液,再给以定量刺激,如试餐、组织胺、五肽胃泌素等,观察胃液分泌的情况。应用五肽胃泌素的优点是刺激比较接近生理情况,副作用较小。在动物,可以预先制成胃瘘和各种小胃。胃瘘的缺点是收集到的胃液中常混有食物残渣,利用小胃可收集到纯净胃液。常用的是在胃大弯处裁制成的“巴氏小胃”和“海氏小胃”,前者神经支配仍存在,而后者则无外来神经支配。

纯净胃液为无色、pH0.9~1.5; 与血浆比,略呈低渗(171~276mOsm),分泌增加时可为等渗。胃液每日的分泌量1.2~1.5L,12小时的夜间胃液约400ml。

胃液的成分和作用 胃液组成可分为无机物和有机物两大类。前者以H+、Na+、Cl-、K+为主,后者有粘蛋白、消化酶、内因子、血型物质等。电解质成分与分泌速率有关。分泌率增加时,[H+]升高,[Na+]下降,[Cl-]及[K+]则在相当大的范围内增加不多。故如胃液以很高速率分泌时,其成分与等张的纯盐酸溶液相近。

盐酸 胃液中的盐酸亦称胃酸,有游离酸和结合酸两种型式,前者约110~135mEq/L,后者系与蛋白结合而成盐酸蛋白盐,两者合称总酸,约125~165mEq/L。胃酸的量亦可有两种表示方式。一是总酸排出量。正常人空腹时约0~5mEq/h,男性略高于女性。用组织胺刺激时,胃酸排出量最高可达20mEq/h,此时称最大酸排出量,据称最大酸排出量与壁细胞数有关,但亦并非绝对的,如切除迷走神经后,壁细胞数减少,但最大酸排出量却不下降。二是用临床单位表示。临床单位等于中和每100毫升胃液所用的0.1N氢氧化钠毫升数. 1临床单位即相当于1.0mEq/L。

胃酸中的H+是在氧化还原的过程中产生的,其最终来源为水:H2O=H++OH-。H+被分泌入胃腔,OH-被H2CO3(由CO2和H2O在碳酸酐酶催化下形成)中和,生成的HCO3-弥散回血液。胃酸中的Cl-来自血液,由细胞的“氯泵”从血浆转运入胃腔。胃液中的(H+) 比血浆高出三四百万倍(150~170mEq/L与5×10-5mEq/L之比),胃液中的Cl-亦比血浆高 (155~160与100~105mEq/L之比),且胃粘膜面相对于浆膜面呈负电性(约-30~-50mV)。故H+的分泌是逆浓度梯度进行的,Cl-的分泌是逆电化学梯度进行的,二者都是主动的转运过程,需要消耗能量。据测定,每分泌一升胃液,至少需耗能1,532cal。胃液中的H2O则是由血浆被动转运入胃腔的。近来还发现酸的分泌受cAMP的影响。有报告认为cAMP含量增加时可刺激分泌。茶碱可抑制磷酸二酯酶的活性而使细胞内cAMP含量增加,故可促进胃液分泌。

胃酸的作用是激活胃蛋白酶原,供给胃蛋白酶以适宜的酸性环境;使食物中的蛋白质变性,易于消化;高酸度可杀死胃内的细菌;胃酸进入小肠可促使胰、胆、小肠液的分泌,使胆囊收缩,还有助于 、钙的吸收。

、钙的吸收。

消化酶 胃液中的酶以胃蛋白酶为主。此酶系以无活性的酶原颗粒形式贮存于主细胞中。酶原颗粒的数量对酶原的合成有反馈作用,即当细胞内充满酶原颗粒时,新的酶原合成即受到抑制。安静时,主细胞系以恒定的速度释放少量胃蛋白酶(约为最大分泌率的1/5)。无活性的胃蛋白酶原被分泌入胃腔后,由于胃酸和已激活的胃蛋白酶的自我催化(正反馈)作用,脱下一小分子多肽,分子量由42,500降为35,000而成为有活性的胃蛋白酶。胃蛋白酶可水解蛋白质及多肽分子中含苯丙氨酸及酪氨酸的肽键.主要产物为多肽,氨基酸较少。胃蛋白酶的最适pH为2,pH超过6时,即失活。近来用电泳法,已分出人胃蛋白酶原有七种不同的成分,其中五种属第Ⅰ族,电泳时速度较快,系由胃底胃体的主细胞分泌;两种属第Ⅱ族,电泳时速度较慢,系由胃窦部分泌。胃蛋白酶原的这种型式受遗传基因的控制,某些家族可能缺乏某一特殊的胃蛋白酶原成分。胃液中的胃蛋白酶原可被少量吸收入血而随尿排出,此即“尿胃蛋白酶原”。尿胃蛋白酶原中主要含的是第Ⅰ族的成分, 第Ⅱ族的成分很少见于人尿中。在人的胃液中,还含有另一种蛋白水解酶,称为胃酶。其水解蛋白的作用比胃蛋白酶还强20%。

除水解蛋白的酶以外,胃液中还有其他各种酶,但量均较少,其中有明胶酶,其溶解明胶的作用约为胃蛋白酶的400倍,由主细胞分泌。

脂肪酶主要是分解甘油三丁酸酯,最适pH为4.5,pH低于2.5时失活。在大鼠,此酶系由胃底细胞分泌。其分解脂肪的作用较胰脂肪酶为弱。

胃尿素酶分解尿素为氨及CO2。

粘液 胃液中的粘液有两种。一是不溶性粘液,呈胶冻状,肉眼可见,故又称可见粘液。粘稠度约为水的30~260倍。粘液的厚度随胃的不同部位而异,在人约1~1.5mm。不溶性粘液系由胃表面上皮粘液细胞持续地分泌。刺激迷走神经、局部机械刺激、化学刺激(如酒精)引起酸分泌增加时,粘液分泌亦增加。另一种是可溶性粘液,系由贲门腺、泌酸腺区的粘液细胞及幽门腺所分泌。可溶性粘液是胃液的一个成分——腺性粘蛋白,空腹时无此种粘液分泌; 迷走神经兴奋时此种粘液的分泌亦增加。

粘液具有润滑作用,使食物易于通过,具保护作用,保护胃粘膜使不受食物中坚硬物质所损伤;具中和作用,粘液的pH7.0~7.5(狗),故可降低胃液酸度,减低胃蛋白酶活性,防止胃酸、胃酶对胃粘膜的消化作用。由于粘液具有这些作用,故有“粘液屏障”之称。但粘液对H+、Cl-、和Na+的扩散无屏障作用,故粘液屏障和粘膜屏障是两个不同的概念。

胃粘膜屏障 胃粘膜的屏障作用主要表现为:防止H+从胃腔中逆向弥散,返流入粘膜及血液(据称胃底粘膜对H+的通透性远较胃窦粘膜为弱,两者相差可达30~100倍);防止Na+从胃粘膜向胃腔内扩散;维持胃粘膜面与浆膜面(或血液)间的电位差。胃粘膜屏障的本质仍不清楚,可能是胃上皮细胞的顶部细胞膜和连接邻近细胞的致密结缔组织构成的一个脂蛋白层。胃粘膜屏障可为许多因子所破坏,诸如:抗炎药物(水杨酸类)、酒精、短链脂肪酸、高渗溶液(葡萄糖、蔗糖、尿素)、肾上腺皮质激素、返流入胃的胆汁、胃炎、尿毒症、粘膜缺血(休克、烧伤等引起)等等。屏障被破坏后,H+返流入粘膜,Na+进入胃腔。返流入粘膜的H+可促进胃蛋白酶及组织胺的释放,后者又促进H+的分泌,并使毛细血管通透性升高,血浆蛋白渗出、局部水肿、出血,甚至形成胃溃疡。

内因子 内因子是一种糖蛋白,分子量约6万。一个分子的内因子可与一个分子的维生素B12(抗恶性贫血物质)结合而形成复合物。内因子的作用据称一方面是保护B12在肠道的转运过程中不被消化酶所水解,另方面是有助于使B12吸附在回肠粘膜细胞刷状缘上的特殊受体上(此作用需Ca2+参加),故有促进B12吸收的作用。但内因子本身不被吸收。内因子的细胞来源因动物而异,在人为壁细胞,在大鼠为主细胞,在猪则为幽门腺所分泌。内因子是连续分泌的。基础分泌量远超过供B12吸收的需要量。据测定,一个单位的内因子可使1ng的B12被吸收,60分钟内的内因子分泌量可结合B121μg以上。迷走神经、组织胺、胃泌素、胰岛素均可促进内因子的释放。应指出的是,缺乏内因子时,B12亦可被吸收但此时需大剂量B12,且吸收的百分数亦很少。

胃液分泌的调节 在生理情况下,引起胃液分泌的自然刺激物是食物。不同成分的食物可引起不同成分胃液分泌,这是由于各种分泌细胞不等量活动的结果。这些活动又是受神经和体液性因素的调节。通常把胃液分泌分为基础(空腹时)分泌和进食后的分泌。正常人在空腹时(通常在食后十几小时),胃腺是不分泌酸性胃液的,但有时也观察到酸性胃液分泌,这可能与条件反射性胃液分泌、胃中存留的食物残渣、吞咽的唾液以及十二指肠内容物的倒流入胃等因素的刺激有关。进食后的胃液分泌是由食物引起的。一般按感受刺激部位的先后分成三个时期:头期、胃期和肠期。但这三个时期在发生上绝大部分是互相重叠的,不是相继的;而且在分泌机理上也是相似的。因此,这三个时期是一个统一的不能机械分割的过程。

(1)头期: 这一期的胃液分泌是由进食动作作用于头部感受器,通过迷走神经的传出冲动而实现的。控制迷走冲动的确切中枢部位尚未确定。伴随着进食而发生的头期的刺激来自视、尝、嗅以及咀嚼和吞咽可口的食物。如果在进食时不让食物入胃,即所谓“假饲”,就可把头期作为一个孤立的现象来进行研究。这通常可在动物身上做成食道瘘,使咽下的食物由食道的切口流出体外以进行研究。在人,可用“咀嚼和吐出”的方法以进行“假食”的研究。切断支配胃的迷走神经,“假饲”或“假食”就不再引起胃液分泌。

近年来的研究表明,头期的胃液分泌并不是纯神经反射性的,而是有体液因素的参与。迷走神经在假饲发生兴奋后,除了通过它的末梢释放乙酰胆碱,直接刺激腺体细胞分泌外,更重要的是迷走神经的冲动还可引起幽门粘膜内的内分泌细胞(G细胞)释放胃泌素,后者经过血液循环刺激胃腺分泌。因此,头期的分泌机理包括迷走的直接作用和迷走-胃泌素作用两种成分;而且,这两种作用之间还有相互加强效应,也就是说,当二者同时作用时,其引起的反应超过二者分别作用时所引起的反应的总和。

头期胃液分泌的潜伏期为5~10min,其特点是分泌延续的时间长,仅假饲5~10min,胃液分泌即可延续2~4h。这一期分泌的量和酸度都较高,而胃蛋白酶的含量也很高。分泌反应的大小还与食欲是否良好有很大关系,食欲好时分泌量也多,而对厌恶的食物则几乎不引起分泌。

(2) 胃期: 这一期的胃液分泌是由食物在胃内对胃的机械性和化学性刺激而引起的。胃期分泌的调节和头期一样,既有胃泌素的作用,也有胆碱能神经的直接作用。扩张是机械刺激中有效地刺激胃液分泌的唯一形式。神经的直接作用可能是食物的扩张刺激了胃底和胃体的感受器,一方面通过迷走神经传入至中枢再由迷走神经传出至胃腺(迷走-迷走反射),另一方面还可通过壁内神经丛的局部反射而引起胃液的分泌。这一期胃液分泌的特点是:酸度较高,但胃蛋白酶的含量则较低。

对于胃期的胃液分泌来说,由幽门部粘膜释放胃泌素这个体液因素的作用更为重要。食物中刺激胃液分泌的化学成分只有氨基酸和肽类,未消化的蛋白质并不刺激胃酸分泌。煮熟的蛋白质食物的热水提取物,如肉汁、肉汤等,含有高浓度的氨基酸和肽类,都有很强的刺激胃酸分泌作用。在氨基酸中,只有苯丙氨酸、色氨酸和半胱氨酸刺激胃酸分泌的效果最强。

肽类和氨基酸在胃内刺激胃酸分泌的机理主要是释放胃泌素(见“消化道激素”),但这两类物质引起胃泌素释放的机理尚不清楚。虽然有人认为是通过局部神经的作用引起的,但证据尚不足。胃窦粘膜中分泌胃泌素的G细胞,在其顶缘有微绒毛直接伸入胃腔,上述化学刺激物很可能是直接作用于G细胞的暴露部分而引起其分泌的,似不必通过神经或其他中间物的中介。

(3) 肠期: 当食糜离开胃进入小肠后,仍有刺激胃液分泌的作用。这项分泌称为肠期胃液分泌。切断支配胃的外来神经后,这项分泌仍可发生。目前对肠期分泌的机理还不很清楚。已知胃泌素也存在于十二指肠的上部,将蛋白胨或肉提取物输入十二指肠,可引起胃液分泌增加,但尚不能完全用胃泌素机理来解释肠期的胃液分泌。有一定证据指出,蛋白质在小肠内引起的胃液分泌至少有一部分是由于吸收入血的氨基酸对胃腺的直接刺激作用。

从以上胃液分泌调节的三个期来看,头期和胃期在引起胃液分泌中占有更为重要的位置。在此两期中,迷走神经和胃泌素都具有重要作用。1965年,王志均等用自己设计的有胃肠四通瘘制备的狗进行实验,明确地证实了迷走神经不仅可直接引起胃酸分泌,而且可能刺激胃窦粘膜释放胃泌素,间接地引起胃酸分泌。他们还定量地分析了上述两种机理的相对重要意义,同时揭示了神经和激素作用之间存在着十分明显的相互加强作用。

现在已知体内有三种物质可以刺激泌酸细胞产生盐酸,它们是乙酰胆碱、胃泌素和组织胺。乙酰胆碱为局部神经和迷走神经末梢分泌的递质,作用到泌酸细胞。关于乙酰胆碱和胃泌素与组织胺的关系,目前有两种设想,一种设想认为前两种物质都引起组织胺的释放,组织胺是酸分泌的“最后的共同介质”。另一种设想认为在基础情况下组织胺也恒定释放,并作用于泌酸细胞,使其对其他刺激变得敏感,此被称为“允许学说”。

在调节胃液分泌的因素中,不仅有兴奋性因素,而且还有抑制性因素。目前已知的起抑制作用的最重要物质包括存在于胃和十二指肠内的酸以及小肠内的脂肪两种。用酸浸浴胃窦粘膜可抑制胃泌素的释放。当胃内pH降到2.5时,可完全抑制由氨基酸食物引起的胃泌素的释放,这说明,由胃腺活动的产物(即盐酸)本身,就对于胃腺活动有限制性作用,因而是一种负反馈的自动调节方式。

将大量酸输入十二指肠也可抑制胃液分泌,其机理之一是由于促胰液素的释放。外源性地注射促胰液素可抑制胃酸分泌。

脂肪在小肠内(不是胃内)对胃液分泌的抑制作用是早已知道的现象,其机理尚未完全清楚。1930年林可胜等认为脂肪的抑制作用可能是由脂肪引起的肠抑胃素的作用。现在认为所谓肠抑胃素似非一个单一物质。现已证明脂肪可引起胆囊收缩素和抑胃肽的释放,二者都对胃酸分泌有抑制作用,但这两种激素在脂肪抑制胃酸分泌中究竟具有多大作用,目前尚难作出判断。

- 电影眼睛派是什么意思

- 电影社会学是什么意思

- 电影社会学是什么意思

- 电影票价是什么意思

- 电影票房是什么意思

- 电影空间是什么意思

- 电影符号学是什么意思

- 电影第一符号学是什么意思

- 电影策是什么意思

- 电影管理是什么意思

- 电影管理条例是什么意思

- 电影管理行政处罚是什么意思

- 电影综合性是什么意思

- 电影美学是什么意思

- 电影美学是什么意思

- 电影美学是什么意思

- 电影美学是什么意思

- 电影美学是什么意思

- 电影美学是什么意思

- 电影美学是什么意思

- 电影美学是什么意思

- 电影美学与心理学是什么意思

- 电影美学基础是什么意思

- 电影美术是什么意思

- 电影美术是什么意思

- 电影美术散论是什么意思

- 电影美术漫笔是什么意思

- 电影美术设计是什么意思

- 电影胶片工艺基础知识是什么意思

- 电影艺术是什么意思

- 电影艺术是什么意思

- 电影艺术史是什么意思

- 电影艺术在表现形式上的几个特点是什么意思

- 电影艺术新论是什么意思

- 电影艺术讲座是什么意思

- 电影艺术词典是什么意思

- 电影艺术词典是什么意思

- 电影艺术词典是什么意思

- 电影节奏是什么意思

- 电影节奏是什么意思

- 电影荧光摄影是什么意思

- 电影表演心理研究是什么意思

- 电影表演技艺漫笔是什么意思

- 电影表演的非连续性是什么意思

- 电影表演艺术是什么意思

- 电影表演风格是什么意思

- 电影观念讨论文选是什么意思

- 电影视像性是什么意思

- 电影论文集是什么意思

- 电影诗学是什么意思

- 电影诗学是什么意思

- 电影语言是什么意思

- 电影语言是什么意思

- 电影语言是什么意思

- 电影语言的语法是什么意思

- 电影轨范是什么意思

- 电影运动性是什么意思

- 电影通史是什么意思

- 电影造型是什么意思

- 电影逻辑性是什么意思