肾单位nephron

脊椎动物肾中形成尿液的结构和功能单位。包括肾小体、近端小管、细段、远端小管。长约50~70mm,数量随动物不同而异。按其分布位置可分为两类。

❶皮质肾单位。肾小体主要分布在皮质浅层,猪的肾单位绝大部分属此。

❷髓旁肾单位。肾小体位皮质深部近髓质处,猫、狗的肾单位属之。

肾单位shendanwei

包括肾小体和肾小管两部分,有泌尿的功能。主要分布在皮质,每个肾有100多万个肾单位。肾小体又包括肾小球和肾小囊两部分。肾小球是入球小动脉进入肾小体后形成的毛细血管球,出球仍是小动脉。肾小囊是肾小管盲端的凹陷部分,由单层扁平上皮构成,外层是壁层,内层是脏壁,紧贴于毛细血管基膜上。两层之间是囊腔。肾小管是一条细长而弯曲的小管,根据形态可分成近曲小管、髓袢和远曲小管。各段均为单层上皮。肾单位是肾脏的结构单位,也是泌尿的功能单位。

肾单位nephoron

肾的功能单位叫肾单位,又叫泌尿部。包括肾小体(肾小球)和肾小管。每个肾约有数百万个肾单位。一般在生后数月内,肾单位的数量逐渐增加,至成年后即行停止。在正常情况下只有部分肾单位处于功能活动状态,一部分处于静止状态,整个肾单位交替进行功能活动。因此,肾的潜力很大,患病时切除1个肾,另一肾仍能完成生理功能。某些肾脏疾病主要病变在肾单位,如各种肾小球肾炎、肾小管疾病、肾硬化等。

肾单位nephron

是肾脏结构和功能的基本单位。每一肾脏有100万~150万个。肾单位由肾小体和肾小管组成。肾小管可分为近端小管、细段和远端小管三段,下接集合管。肾小体有滤过作用,可产生原尿;肾小管有重吸收原尿中的有用物质并排出部分代谢废物的作用。

肾单位

肾单位是肾脏的结构和功能单位。人每肾约有200万个肾单位,每个肾单位平均长约50~70mm,由肾小体和其相连的肾小管组成。肾小体是肾单位的起始部,膨大如球形。肾小管是一条弯曲细长的上皮组成的管道,分为近端小管、细段和远端小管三段。近端小管与肾小体相连接,其起始段在皮质迷路内蟠曲于肾小体附近,成为近端小管曲部(或近曲小管),离开皮质迷路后,从髓放线直行入髓质,为近端小管直部。它在髓质内骤然转变为口径细的小管,称为细段。细段返折上行,管径又增粗,为远端小管直部。远端小管直部在髓质或髓放线内上行,当它回到皮质迷路,于该肾小体附近又变成蟠曲的管道,称远端小管曲部(或称远曲小管)。远端小管末端接集合小管,最后汇成乳头管,开口于肾乳头(参见“集合小管”条)。近端小管直部、细段和远端小管直部组成U形的襻,称为髓襻。髓襻的两臂按肾小管行走方向,从皮质向髓质的一段称为降支,由髓质返回皮质的一段称为升支。

根据肾小体在肾皮质分布的部位不同,可将肾单位分为皮质肾单位和髓旁肾单位。皮质肾单位主要分布于皮质外层和中层,约占肾单位总数的80~90%,其肾小体的体积较小,髓襻短,只伸到髓质外区,有的甚至不进入髓质,髓襻中的细段很短或缺如。髓旁肾单位靠近髓质,约占肾单位总数的10~12%,肾小体体积较大,有一个长襻可伸到髓质内区,有的长襻甚至伸到乳头部,髓襻中的细段较长。长襻在尿液浓缩中起重要作用. 位于皮质中部的肾单位,其结构介于上述两者之间。

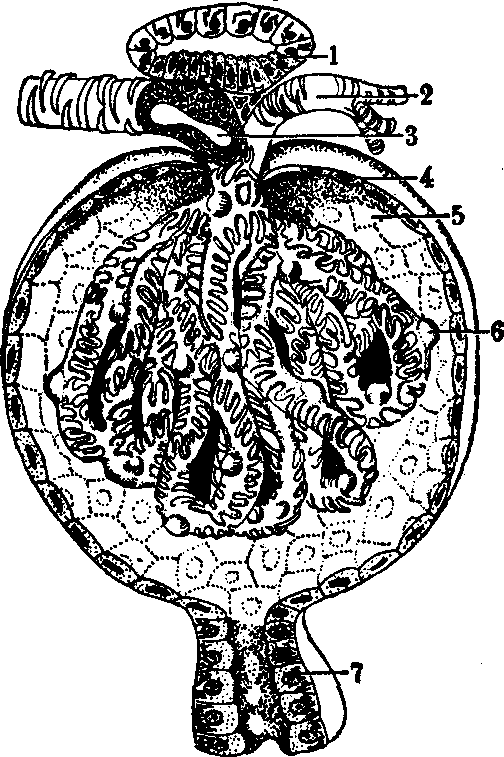

肾小体 肾小体似卵圆形,直径约150~250μm,肉眼可见,呈红色颗粒状,由血管球和肾小囊两部分组成。肾小体的一端是小动脉出入处,称血管极; 与血管极相对的一端,肾小囊与近端小管相连,为尿极(图1)。血管球位于肾小囊内,是一团弯曲蟠绕的毛细血管。这些毛细血管来自肾动脉的分支入球小动脉,先分成4~5支初级分支,各初级分支再分成许多相互吻合的毛细血管襻,各襻盘曲成小叶,称为毛细血管小叶。小叶内的毛细血管间有血管系膜支持,系膜内有系膜细胞(球内系膜细胞)和系膜基质。襻的外面有肾小囊脏层上皮细胞覆盖。各小叶的毛细血管汇合成一根出球小动脉从血管极离开肾小体。肾小囊又称Bowman囊,是肾小管的起始部,膨大如杯形,杯口即为血管出入之处。囊壁分两层,内层叫脏层,外层叫壁层,二者间为肾小囊腔。

图1 肾小体结构模式图

1.远端小管和致密斑 2.出球小动脉 3.入球小动脉 4.肾小囊壁层5.肾小囊腔 6.肾小囊脏层足细胞 7.近端端小管

(1) 肾小囊: 分壁层和脏层。壁层在血管球周围,形成一个球形的外壳,它与脏层之间为肾小囊腔。在肾小体血管极处壁层反折并与肾小囊脏层相连,在尿极处与近端小管上皮相连(图1、图2)。壁层上皮细胞呈扁平多边形,有的细胞表面有1~2根纤毛。细胞间有紧密连接。细胞内有少量的核糖体和粗面内质网,高尔基复合体不发达,有丰富的微丝,粗约5~8nm。壁层上皮具有吞饮作用,可能参与物质的吸收;也可能是一种未完全分化的细胞,能分化为足细胞或近曲小管上皮。在病理情况下,壁层上皮能增殖。

脏层的上皮细胞又称足细胞,包绕在血管球毛细血管基板的外面。在婴儿及儿童期,细胞为立方形;成年后呈多突状,故称足细胞。足细胞伸出几个大的初级突起,每个初级突起又发出许多杆状的次级突起,有的还可分出三级突起。次级突起或三级突起的末端膨大如足,称足突或小足,呈薄片状附着于毛细血管外的基板上 (图2、图3)。相邻突起之间成指状相嵌,形成栅栏状。突起间的空隙称为裂孔,直径约10~40nm,裂孔上覆盖一层裂孔膜或称隔膜。足细胞凸向肾小囊腔,细胞核略比内皮细胞的大,染色质细而分散,有时核有深的内折。胞质内有散在的粗面内质网和游离核糖体,高尔基复合体明显,线粒体较小,偶见溶酶体。丰富的微管和微丝分散在胞体内或聚集在突起中,其收缩可致足细胞运动,从而改变裂孔的大小,影响裂孔的通透性。足细胞的内质网中有PAS阳性物质,这可能是足细胞形成基板的前身物质。

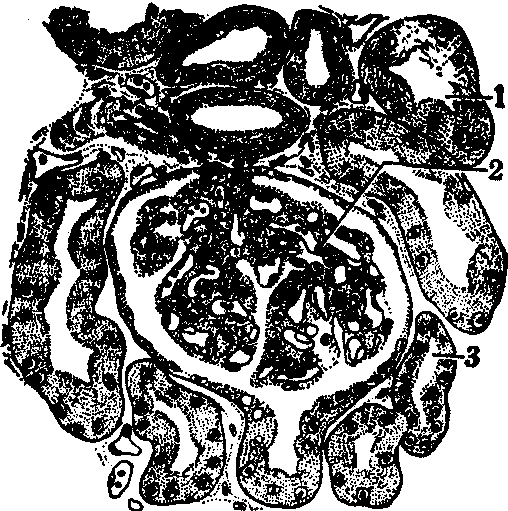

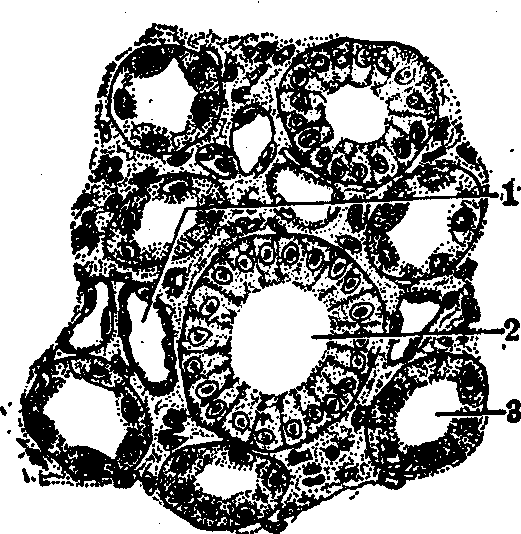

图2 肾皮质切面(光镜)

1.近端小管曲部 2.肾小体 3.远端小管曲部

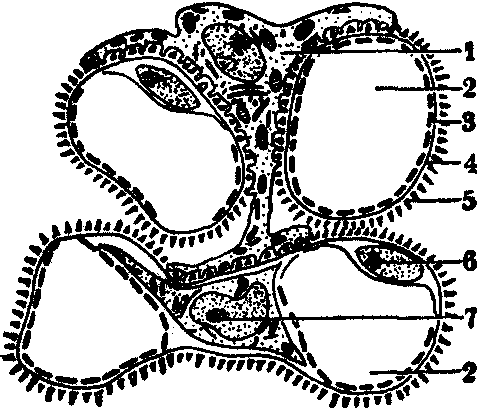

图3 内皮、基板和足细胞模式图

1.足细胞体 2.毛细血管腔 3.内皮细胞 4.基板 5.足细胞足突 6.内皮细胞核 7.系膜细胞

(2)血管球: 由有孔毛细血管组成。毛细血管的内皮细胞呈扁平形,胞核突向管腔。核染色质较密。细胞质内含少量细胞器、少量粗面内质网和滑面内质网。非核所在处的细胞质似薄膜状(图3),平均厚约30~40nm,附着于基板上,以致在光镜下不易辨认。在电镜下,内皮细胞上有许多直径约为70~100nm的圆形小孔,孔的总面积约占内皮表面积的30~40%。孔上大都无隔膜,而有一层糖蛋白覆盖。内皮细胞的小孔,是原尿形成过程中的第一道滤过屏障,能阻止血液中的血细胞及大分子物质滤过。

基板位于毛细血管内皮细胞和脏层足细胞之间(图3),呈PAS反应阳性。其化学组成90%为蛋白质(其中58%为胶原蛋白),8%为碳水化合物(其中大多为粘多糖和涎酸),2%是脂类。成年人基板厚约270~350nm,儿童的较薄,约为110nm。基板从毛细血管侧起可分内、中和外三层,内层较浅,厚约20~40nm;中层较致密,厚约200~240nm;外层较浅,厚约40~50nm。人肾基板主要由足细胞形成。

肾小体以滤过方式形成原尿。当血液流过血管球毛细血管时,由于毛细血管内压较高,促使毛细血管内的物质滤入肾小囊腔,滤过时须经过三层结构,即有孔内皮细胞、基板和足细胞足突之间的裂孔膜,这三层结构组成肾小体的滤过膜,又称滤过屏障(图3),它的三层结构可分别对大小不同物质的通透起限制作用。用示踪法研究证明,分子量460,000的铁蛋白可通过毛细血管的内皮孔,但为基板所阻; 分子量170,000的髓过氧化物酶可以通过内皮孔和基板,但不能透过足细胞的裂孔膜,而被阻止在裂孔膜内侧与基板之间;分子量40,000的辣根过氧化物酶能迅速透过三层结构而达肾小囊腔。在一般情况下,肾小体滤过膜只能滤过小于70,000分子量的物质,如69,000分子量的白蛋白、64,000分子量的血红蛋白、更小的血浆蛋白及多肽类等物质,能少量地通过三层滤过膜而入原尿中。从实验推测,在三层滤过膜中,足细胞足突间的裂孔膜是肾小体滤过作用的主要屏障。滤过膜的通透性还决定于被通透物质的带电情况,用同样大小的葡聚糖分子,当与硫酸根离子结合后,带有硫酸根负离子的葡聚糖分子其肾脏清除率明显减少; 而带有阳离子的二乙氨乙基葡聚糖清除率就明显增加,这是因为在基板中,足细胞足突、裂孔膜、内皮细胞的表面和肾小囊壁层上皮、系膜细胞外面均有一层带有负电的涎酸蛋白,由于同性相斥,使滤液中带有负电的物质不能滤过,故涎酸蛋白在改变肾小体的通透性中起着重要作用,在各种肾脏疾病时其作用更为明显。肾小球肾炎患者,其涎酸成分的丧失,可能是引起蛋白尿的一个因素;肾病综合症患者的大量蛋白尿,也可能与缺乏涎酸蛋白有关。

(3)血管系膜细胞: 是多突的细胞,在光镜下不易与内皮细胞区分,特别是在肾小体内皮细胞繁殖增生时,两者更为相似。在电镜下,此细胞呈星形,有许多突起,长短不一,长的突起可伸到内皮下,或从内皮细胞间穿到毛细血管腔内。细胞核呈小圆形,染色深。胞质内含PAS阳性物质。电镜下见胞质中有明显的高尔基复合体、丰富的核糖体、发达的内质网、大小不一的吞噬泡、少量散在的溶酶体、及分布在核周围及细胞突起中的微管、微丝。此种细胞的功能可能为:

❶吞噬作用: 系膜细胞能摄取沉积在基板上的抗原-抗体复合物,在修复和维持肾小体滤过膜的通透性中起重要作用;

❷收缩功能: 系膜细胞内有微丝可收缩,以调节血管球内的血流量;

❸参与基板的生成和更新;

❹可能分泌肾素。

近端小管 近端小管是肾小管中最粗长的一段,其直径约50~60μm,长约14mm,约占整个肾小管长度的1/4,全长可分三段(见“肾脏”条图2):

❶近端小管颈部是连接肾小囊和近端小管曲部之间的移行段(图1、图2)。其结构因动物种属而有差异。人类有些肾单位有短的颈段,其管壁为单层扁平上皮,与肾小囊壁层上皮相连;

❷近端小管曲部简称近曲小管,其管腔小而不规则,管壁由单层锥形上皮细胞组成(图2)。光镜下细胞分界不清,胞质嗜酸性较强,故HE染色中呈深红色。用PAS法染色可清楚地看到细胞游离面的刷状缘。线粒体呈长杆形,位于细胞基部,染色较浅。由于细胞体积较大,故在一个近曲小管的横断面上,常只见到2~3个核。电镜下,近曲小管的刷状缘由许多微绒毛组成(图4)。微绒毛有ATP酶和碱性磷酸酶,表面被覆细胞衣。人两肾的近曲小管微绒毛的总表面积可达50~60m2,是近曲小管重吸收的重要结构基础。在相邻两个上皮细胞顶部有紧密连接和中间连接,亦可有桥粒加强细胞间的连接。在微绒毛的基部,细胞膜内陷成顶小管和顶小泡,其内表面衬有细胞衣。一些蛋白质(如白蛋白)和碳水化物等大分子物质,由近曲小管上皮细胞通过内吞作用,经顶小管和顶小泡入上皮细胞内。上皮细胞的胞质内有少量粗面内质网、丰富的滑面内质网,高尔基复合体位于核上方或侧面。胞质内还有一些溶酶体和微体。上皮细胞基底面的细胞膜向细胞内凹陷,形成质膜内褶,扩大了细胞与间质之间的物质交换面积。在上皮细胞的侧面伸出许多侧突,相邻细胞的侧突呈指状交叉。基底部的侧突分出许多更细小的次级突起,伸至相邻细胞的基底褶的空隙内。在侧突中和基底褶处含有丰富的线粒体。侧突、线粒体和基底褶共同形成了光镜下所见的纵纹。基部的细胞膜上有钠泵(Na+、K+依赖ATP酶),可被Na+、K+和Mg2+等离子激活,分解ATP以获得能量,将已吸收到细胞内的Na+泵入间质内;

❸近端小管直部又称降支粗段,它构成髓襻的第一段,其结构基本上与近曲小管相似(图4)。小管变直,上皮较低,管腔较大,刷状缘较长,顶小管及小泡不发达,基底褶不如近曲小管明显,线粒体、吞噬体和溶酶体数目较少,微体、滑面内质网比曲部多。

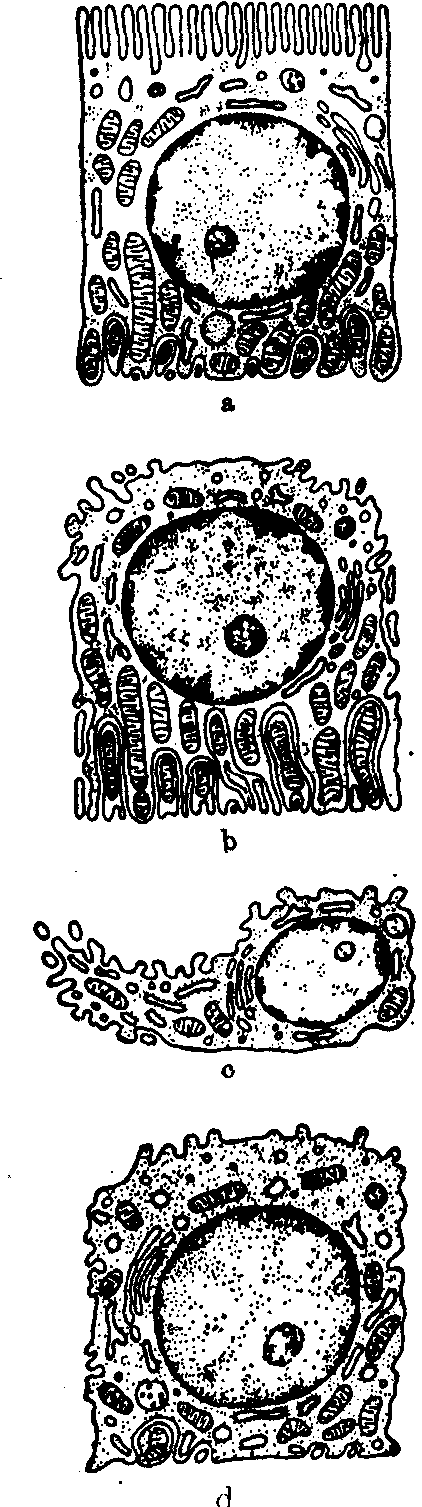

图4 肾小管各段及集合小管上皮细胞电镜模式图

a.近端小管 b.远端小管 c.细段 d.集合小管

近端小管是原尿重吸收的主要场所,当原尿流经此段时,其中85%以上的水、营养物质和无机盐类,如氨基酸、蛋白质、维生素、钠和钾等几乎100%被重吸收。此外,近端小管还能主动运输和排泄一些物质,如酚红、青霉素、对氨基马尿酸和碘造影剂等。

细段 构成髓襻的第二段,直径约15μm(图4、图5和“肾”条图2)。管壁衬有单层扁平上皮。细胞质染色浅,细胞器少,有少量溶酶体。核凸向管腔。细胞表面无刷状缘,但有不规则的微绒毛。在细胞侧面和基部有少数突起。细胞间有紧密连接、中间连接和桥粒。细段壁薄,有利于水及离子通透。

图5 肾髓质切面光镜图

1.细段 2.乳头管 3.远端小管直部

远端小管 远端小管管腔较大。上皮细胞立方形,着色浅,细胞体积较小,腔面没有刷状缘,可有少量微绒毛。核位于细胞上方。细胞基部有发达的基底褶。由于远端小管比近端小管短,故在肾切面上,远端小管的断面不如近端小管多(图2)。远端小管又可分为直部和曲部两段(图5,“肾单位”条图2):

❶远端小管直部,即升支粗段,长9mm,粗约40μm。电镜下,上皮细胞在腔面有少量微绒毛,相邻细胞间有紧密连接、中间连接,没有桥粒。细胞顶端1/3处有许多小泡及多种溶酶体。胞质内有粗面内质网和滑面内质网。基底褶发达,并可伸达细胞高度的2/3或更长。线粒体长形,与基膜相垂直,而与基底褶平行排列。用组织化学定量实验证明,髓质外区内带中远端小管直部内的Na+-K+激活ATP酶活性最大,比近端小管直部大4~5倍,故能主动把Na+泵入肾间质,但水不能通透,从而形成髓质的渗透压梯度;

❷远端小管曲部: 又称远曲小管,平均约4.6~5.2mm长,20~50μm粗。上皮较直部高(图2),着色浅。细胞游离面有许多微绒毛,1~2根纤毛。细胞间有紧密连接和中间连接。细胞质内有溶酶体,没有微体。发达的高尔基复合体位于核旁。许多微管、粗面内质网、滑面内质网和游离核糖体分散在细胞质中。近细胞基部有广泛的细胞侧突,其中的线粒体长,最长的线粒体可由细胞基部到顶部,与细胞侧突及较长的基底褶紧密靠拢而与基膜相垂直(图4)。远端小管曲部在抗利尿激素和醛固酮的作用下,继续重吸收水和Na+等。

肾单位

肾单位是肾脏结构与功能的基本组织单位。它由一个肾小体和相连的一条肾小管组成。人的每个肾脏内约有一百多万个肾单位。肾小体分布在肾皮质部分。每个肾小体由一个肾小球及包围其外的肾小囊组成。肾小球的核心是一团毛细血管网,它的两端分别与入球小动脉及出球小动脉相连。肾小球外覆以肾小囊。肾小囊的脏层上皮和肾小囊壁层上皮则与肾小管上皮相延续。肾小囊腔与肾小管腔相通。肾小管依次分为近端小管、髓襻和远端小管三部分,其详细组成见下表。远曲小管最后汇入集合管。

肾单位的功能主要是生成尿液,包括肾小球的滤过作用与肾小管的重吸收和分泌作用。集合管虽然在发生上和结构上不同于肾单位,但功能上与肾小管密切联系,在尿生成过程中,特别是对尿液浓缩起着重要作用。

肾单位按其在肾脏部位的不同可分为皮质肾单位和髓旁肾单位。皮质肾单位位于肾皮质中层和外层,其髓襻甚短,只达到外髓质层,有的甚至不达到髓质,其出球小动脉迅速分支形成肾小管周围毛细血管网。髓旁肾单位位于皮质内层近髓质处,其髓襻甚长,深入到髓质内层,甚至达到乳头部。出球小动脉除分支形成毛细血管网外,还发出直小血管进入髓质深部。皮质肾单位与髓旁肾单位除结构上有所不同外,功能上亦有差异。据测定,皮质肾单位的肾素含量高于髓旁肾单位。此外,髓旁肾单位的髓襻长,加上直小血管有逆流交换作用,这对保持髓质高渗及尿液浓缩有极重要的作用。

- 热压法是什么意思

- 热原是什么意思

- 热原反应是什么意思

- 热厥是什么意思

- 热厥是什么意思

- 热厥是什么意思

- 热厥头痛是什么意思

- 热厥头痛是什么意思

- 热厥心痛是什么意思

- 热厥心痛是什么意思

- 热参气雾剂是什么意思

- 热反射玻璃是什么意思

- 热变形温度是什么意思

- 热可塑性共价交联聚合物是什么意思

- 热可平注射液是什么意思

- 热合木江·沙比尔阿吉是什么意思

- 热合温度是什么意思

- 热呃是什么意思

- 热呕是什么意思

- 热呕是什么意思

- 热呕是什么意思

- 热哮是什么意思

- 热哮是什么意思

- 热哮是什么意思

- 热喘是什么意思

- 热喘是什么意思

- 热喘是什么意思

- 热嗽是什么意思

- 热嗽是什么意思

- 热嗽是什么意思

- 热噪声是什么意思

- 热回收系统的发展是什么意思

- 热因寒用是什么意思

- 热因寒用是什么意思

- 热因热用是什么意思

- 热固性合成树脂胶粘剂是什么意思

- 热固性塑料是什么意思

- 热固性塑料模塑成型工艺是什么意思

- 热土是什么意思

- 热在骨髓是什么意思

- 热在骨髓是什么意思

- 热地上蚰蜒——立脚不定是什么意思

- 热塑录像是什么意思

- 热塑性合成树脂胶粘剂是什么意思

- 热塑性塑料是什么意思

- 热塑性塑料允许含湿量的重量百分率是什么意思

- 热塑性塑料的盘法干燥是什么意思

- 热塑性塑料的车削是什么意思

- 热塑性塑料的退火是什么意思

- 热塑性塑料的钻孔是什么意思

- 热塑性塑料管材料的设计应力(SH)是什么意思

- 热塑性塑料薄膜的产率是什么意思

- 热塑性弹性体是什么意思

- 热处理是什么意思

- 热处理是什么意思

- 热处理是什么意思

- 热处理是什么意思

- 热处理是什么意思

- 热处理基础是什么意思

- 热处理工是什么意思