股骨干骨折

病名。以局部肿胀、疼痛、压痛、功能丧失,出现缩短、成角和旋转畸形,可扪及骨擦音、异常活动为主要表现的股骨转子下至股骨髁上部位的骨折。参见骨折条。

股骨干骨折fracture of femoral shaft

指转子下至髁上的股骨骨折。较多见。多因强大外力造成。由于股部肌群拉力的关系,股骨上段骨折常向外成角畸形,下段骨折远端向后屈曲,有时损伤股动、静脉及坐骨神经,可伴有出血性休克。骨折部位疼痛、肿胀,肢体短缩,呈旋转畸形,并有功能障碍。首先应纠正休克,然后视情况作相应骨折处理。

股骨干骨折ɡǔɡǔɡànɡǔzhé

病名。以局部肿胀、疼痛、压痛、功能丧失, 出现缩短、成角和旋转畸形, 可扪及骨擦音、异常活动为主要表现的股骨转子下至股骨髁上部位的骨折。参见骨折条。

股骨干骨折

股骨干骨折是包括转子下至髁上的股骨骨折,比较多见。按骨折线不同可分为横断、斜行、螺旋、粉碎与青枝骨折五种类型。多由强大外力所造成。如撞车、高处坠下、机器绞伤、重物打击等,软组织损伤较严重,尤以直接外力打击、绞伤或挤压伤者更甚。

股骨是人体中最长的管状骨,骨干向前、外略呈弧形,中1/3处前弯较明显,此弧线有利于股四头肌发挥其伸膝作用,整复骨折时应尽可能保持此弧线。股骨干上1/3和下1/3处皮质较薄,髓腔较宽,中1/3皮质较厚,髓腔较窄。在股骨干后面中央,有纵行的粗线,为大腿肌肉及肌间隔的附着处,有加强股骨干坚固性的作用。手术切开复位时,股骨粗线为对准骨折端的标志。

股骨干前面为股四头肌,后面由股二头肌、半腱肌、半膜肌,内面为内收肌群组成。在股骨干周围伸、屈肌群互相拮抗保持平衡,但没有足以与内收肌群相对抗的外展肌群。因此在股骨骨折复位后,常有向外成角的倾向,在治疗过程中必须注意。股骨上1/3骨折,近段因受髂腰肌、臀中、小肌和其他外旋肌群的牵拉而有屈曲、外展、外旋畸形。远段因受内收肌的牵拉而向上、向内、向后移位。股骨中1/3骨折时,断端除重叠畸形外无一定规律的移位,需视外力的作用而定,也可能远端因受内收肌的牵拉引起向外成角畸形。股骨下1/3骨折时,远端因受腓肠肌的牵拉向后屈曲。

股动、静脉由腹股沟韧带下穿出以后先在股管中,然后在内收肌管中下行与股骨干相距较远且有肌肉相隔。当股动、静脉穿过内收大肌孔转至胭窝时,即是在股骨下1/3的后方,与股骨相距较近,当下1/3骨折断段向后移位时,较易损伤腘动、静脉。由于股骨的营养血管从股骨粗线上进入股骨,故在股骨手术时,对附着在粗线部分的软组织不可过分地剥离,以免破坏股骨的血液供应,影响愈合。

根据有严重的外伤史,伤肢局部疼痛、肿胀、压痛和功能障碍往往十分严重,多数还伴有明显的短缩、成角、旋转畸形和异常活动。X线检查显示骨折的部位、类型和移位方向,可明确诊断。骨折严重者常合并坐骨神经或腘动、静脉损伤,而可合并有出血性休克。

根据病人有无休克及合并全身其它部位的严重损伤给以急救处理。若须转运或搬动时,应将整个患肢与健肢用布带绑在一起,或用外侧从踝向上到腋下、内侧达会阴部的长木板暂时固定整个肢体。治疗方法有以下几种:

❶外固定法: 青枝骨折或不全骨折,可用简单夹板或髋入字石膏固定,但须经常注意有可能发生成角畸形。

❷Russell骨牵引: 适用于股骨上端骨折。对于中上1/3长斜或螺旋和粉碎骨折,虽可达到复位目的,但易成角。对横断骨折则应先行手法复位。

❸Thomas架平衡悬吊滑动牵引: 使用最广泛,适用于绝大部分成人股骨干骨折。股骨下1/3骨折者,应根据骨折类型与移位情况作股骨髁上或胫骨结节牵引(见“牵引术”)。滑动牵引也可采用Braun架,这种位置可使屈肌群的对抗得到平衡,使骨折易于复位。

❹局部固定与牵引疗法: 骨折复位后用骨牵引与夹板维持位置的中西医结合治疗。病人经牵引矫正重叠或成角畸形后,手法复位,安放纸垫和捆绑夹板,将患肢置于Thomas架上安装滑动牵引。或先做股骨髁上滑动牵引,重叠被牵开后,手法复位用夹板固定继续保持牵引,这种方法简便易行,功能活动良好,但需严密观察,防止畸形愈合。

❺固定牵引: 适用于股骨中段的横断或斜行骨折。作胫骨结节牵引,将患肢置于Thomas架上,行手法复位后将牵引弓用钢丝拴在固定牵引器上,可调整引力以维持复位。

❻手术切开复位和内固定: 用手法或牵引不能达到复位要求时,如重叠较多的横断或短斜骨折,断端间夹有软组织妨碍复位者,软组织破裂较大,但污染不严重,受伤6~12小时以内的开放骨折,合并神经血管损伤的骨折,应先作内固定然后进行探查神经或血管修补;多发骨折,尤以同一肢体的多发骨折,在保守治疗对护理有困难时应考虑做内固定,股骨上1/3横断或斜行骨折,以髓内针内固定为宜,2~3周后即可逐渐承重;股骨干中下段骨折,近年来应用加压钢板内固定,早期活动功能恢复快。估计术后可能发生迟缓愈合者,可同时植骨以促进骨折愈合。切口选择: 显露骨干上部应用前外侧切口,下部应用后外侧切口。

❼骨穿针外固定法:开放骨折或难以整复或多发闭合骨折病例,可应用改进的Hoffmann固定装置。固定器给与骨端间压力,附近关节能保持活动,使骨折部能达到复位与固定,并可早期承重。Hoffmann等认为此装置不宜作为常规治疗骨干骨折的方法,但适用于难于处理的以及骨折不易愈合的病例。

股骨干骨折

股骨干骨折是儿童常见的骨折。跌跤、直接撞击伤可造成横断(图)或粉碎骨折; 间接暴力如扭旋则造成螺旋骨折或斜骨折。股骨干因周围肌肉丰富,血液供应充足,愈合较快,外伤靠近干骺端者常刺激骨骺,生长速度加快。有些病例患肢愈合后可比健侧长1~3cm。因此短缩畸型常可自然矫正,旋转畸形及成角畸形矫正力差,应于治疗中纠正。

儿童股骨干骨折采用牵引和小夹板治疗。3岁以下采用双下肢悬吊牵引。3~8岁采用水平位皮肤牵引。8岁以上用骨牵引。小儿股骨干骨折治疗时,可允许断端有2cm以内的重叠及10°以内的向外成角,待生长发育中自行矫正。但应防止断端旋转与分离。陈旧骨折畸形愈合或骨折不愈产生假关节者,需手术切开复位。

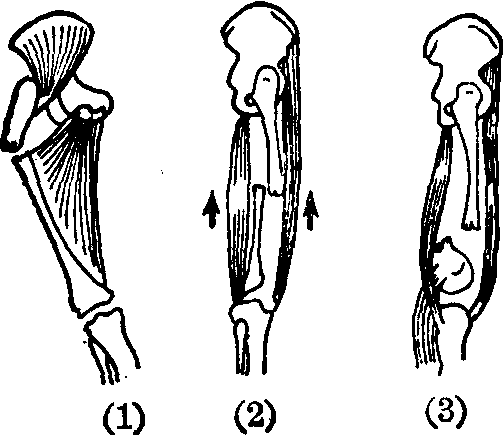

股骨干不同部位骨折移位

(1) 上1/3骨折

(2) 中1/3骨折

(3) 下1/3骨折

股骨干骨折

股骨干骨折系股骨转子下股骨髁上部位的骨折。《左传》已有“卫候折股”的记载。股骨干是由厚而坚的圆柱形的皮质骨所构成,表面光滑,后方有一粗线,为肌肉附着处。骨干有轻度向前突出的弧度。骨髓腔略呈圆形,上、中1/3的内径大体均匀一致,下1/3的内径较膨大。《医宗金鉴·正骨心法要旨》云:“大楗骨,一名髀骨,上端如杵, 入于髀枢之臼, 下端如锤, 接于䯒骨,统名曰股,乃下身两大支之通称也,俗名大腿骨”。

股骨干骨折多见于小儿和青壮年,老年人则很少发生。男多于女。股骨干骨折多由于强力暴力所致,如车祸或受重物打击、挤压等强大直接暴力或由高处坠下、强力扭转的间接暴力而引起。直接暴力引起者多为横断或粉碎骨折,间接暴力引起的多为斜或螺旋骨折,均属不稳定性骨折。骨折端若移位明显,软组织损伤也比较严重,尤其是直接暴力打击、绞伤或挤压伤所致者更甚。儿童则可能为不完全骨折或青枝骨折,属稳定性骨折。股骨干骨折后,由于局部内出血较多,加之疼痛剧烈,有的患者早期可能出现血虚气脱。若同时有多处骨折者更应注意。

骨折端因受暴力作用、肌群的收缩、下肢本身的重力及搬运的影响,可以发生各种不同移位。

❶股骨干上1/3骨折时,骨折近段因受髂腰肌、臀中肌、臀小肌及其他外旋肌的牵拉而产生屈曲、外展、外旋移位; 骨折远段由于内收肌群作用则向后、向上、向内移位。

❷中1/3骨折时,两端除有重叠外,移位无一定规律,多数骨折近端呈外展屈曲倾向,远端因内收肌的作用,其下端向内上方移位,故骨折端多向前外突起成角。

❸下1/3骨折时,因膝后方关节囊及腓肠肌的牵拉,骨折远端往往向后移位,严重者骨折端有损伤腘动、静脉及坐骨神经的危险。征候: 骨折后局部肿胀、疼痛、压痛、功能丧失,出现缩短、成角和旋转畸形,可扪及骨擦音、异常活动。由于剧痛和出血早期可并发血虚气脱。严重移位的股骨干下1/3骨折,腘窝部有巨大的血肿,小腿感觉、运动障碍,足背、胫后动脉搏动减弱或消失和末梢血循环障碍者,应考虑为血管、神经受压损伤。X线摄正侧位片可以显示骨折的类型及移位的方向。

骨折整复方法: 唐·蔺道人已认识到股骨干骨折移位倾向力大,提出在复位和夹板固定治疗时,要用穿线绳作扎带,以增强外固定力。对整复方法,《普济方·折伤门》云:“用手拿病人膝下,一手拿脚腕,伸舒扯拽脚根对齐,如骨折处,再用手按捏骨平正,用消毒散敷贴,外用长板纸包裹,绢带子扎缚,里外用砖靠定,勿令腿摇动,脚头抵正。”《陈氏秘传》云:“令患者仰卧,绑其胸胁于凳脑上。如有足伤者,直伸左足,竖屈右足。医者侧立其右手凳沿边,系其左足之胫骨,着力挽带拔伸患骨,复又揣扪患骨归原接定,双手按住勿动,令伸其足,试其齐否,然后贴膏药,外加夹缚。”按《疡医选粹》用苧麻夹缚,两边用袜袋盛米挨定患处外,又用砖块挨定”。临床多采用如下手法整复: 患者取仰卧位,一助手固定骨盆,另一助手用双手握小腿上段,顺势拔伸,并徐徐将患肢屈髋90°、屈膝90°,沿股骨纵轴方向用力拔伸,矫正重叠移位后,再按骨折不同部位分别采用不同复位手法。

❶上1/3骨折,将患肢外展,并略加外旋,然后由助手握近断端向后挤按,医者握住远断端由后向前端提。

❷中1/3骨折,将患肢外展,同时以手自断端的外侧向内挤压,然后以双手在断端前后、内外夹挤。

❸下1/3骨折,在维持拔伸下,膝关节徐徐屈曲,并以紧挤在腘窝内的两手作支点将骨折远端向近端推迫捺正。

若股骨干骨折重叠移位较多,手力拔伸未能完全矫正时,可取反折手法矫正。若斜行、螺旋骨折背向移位,可用回旋手法矫正,往往断端的软组织嵌顿亦随之解脱。若有侧方移位,可用两手掌合抱或两前臂相对挤压,施行端提捺正。

复位后根据上、中、下1/3不同部位放置压垫。上1/3骨折放在近断端的前方和外侧,中1/3骨折放在断端的外侧和前方,下1/3骨折放在近断端的前方。再放置夹板。固定后,还应按不同年龄采用不同的牵引方式。皮肤牵引适用于儿童和年老、体弱的成年人,骨胳牵引适用于下肢肌肉比较发达的青壮年或较大的儿童。儿童牵引重量约1/6体重,时间约3周。成人牵引重量约1/7体重,时间约8~10周。第一周床边X线摄片复查骨折对位对线良好,即可将牵引重量逐渐减轻至维持量(一般成人用5公斤,儿童用2公斤)。若对位对线不良,应调整牵引的重量和方向,检查牵引装置,保持牵引效能,但要防止过度牵引。

(1) 垂直悬吊皮肤牵引: 适用于三岁以下的幼儿。此法把患肢和健肢同时垂直向上悬吊,可避免幼儿不合作引起的断端旋转,治疗和护理都比较方便,患儿很快能适应。牵引期间臀部要离床,并要注意双下肢血循环情况。

(2) 平衡持续牵引: 较大儿童和成年患者持续牵引时的肢体位置和牵引部位可根据骨折部位和类型而定。股骨髁上牵引适用于中1/3骨折及远侧骨折端向后移位的下1/3骨折。股骨髁间牵引,适用于骨折位置很低且远端向后移位的下1/3骨折。胫骨结节牵引,适用于上1/3骨折及骨折远端向前移位的下1/3骨折。上1/3骨折应置于屈髋外展位,中1/3骨折置于外展中立位,下1/3骨折远端向后移位时应置于屈髋屈膝中立位。

对股骨干骨折亦可采用局部牵引固定架治疗,通过牵引,可以自行复位。对一些粉碎、斜面或螺旋骨折,经过牵引和手法复位,并加用压垫、夹板,同样可以达到满意的效果。但对有背向移位的骨折端,必须加用回旋手法复位。对严重重叠移位的横断骨折应加大牵引重量,力争在1~2天内将重叠畸形完全纠正,而后进行手法复位,复位满意后,牵引量维持在4~8公斤,再在大腿的前、内、外侧用选好的夹板同本架的后托一齐固定起来。

功能锻炼: 应从复位后第2天起先练习股四头肌舒缩及踝关节、跖趾关节屈伸活动。如小腿及足出现肿胀可适当配合按摩。从第3周开始,可以坐起,用健足蹬床,以两手扶床练习抬臀,使身体离开床面,以达到髋、膝关节活动的目的。从第5周开始,两手拉吊杆,健足踩在床上支撑,收腹、抬臀、臀部完全离床,使身体、大腿与小腿成一平线,以加大髋、膝关节活动范围。经X线摄片或透视,骨折端无变位,可从第7周开始扶床架练习站立。解除牵引后,对上1/3骨折加用外展夹板,以防止内收成角。在床上活动1周即可扶拐下地作患肢不负重的步行锻炼。当骨折端有连续性骨痂时,患肢可循序渐进地增加负重。经观察证实骨折端稳定,可改用单拐,1~2周后弃拐行走。这时再摄片检查,若骨折无变位且愈合良好,方可解除夹板固定。

药物治疗: 早期宜活血祛瘀、消肿止痛,可内服肢伤一方或新伤续断汤,瘀肿较甚者加三七。若瘀肿甚且大便秘结者可用大成汤。若出血过多而出现血虚气脱时,除输血、补液外,可服独参汤或参附汤以固脱。若因出血过多而血虚发热不退者,可服当归补血汤;中期宜和营生新、接骨续损,可服肢伤二方或接骨丹; 后期宜补气血、养肝肾、壮筋骨,可服肢伤三方或健步虎潜丸等。解除夹板固定后,可用舒筋活络的海桐皮汤或骨科外洗一、二方进行熏洗,使患肢活动功能尽快恢复。

股骨干骨折

股骨是人体中最长的管状骨,骨质坚硬,血运丰富,周围有丰富的肌肉包绕。股骨骨折多由直接暴力打击、挤压等原因造成。多见于青壮年,如从高处跌坠地上,被重物撞击,被机器绞伤等,都可造成这种骨折。骨折断端的移位情况,与骨折部位、肌肉牵拉、外力方向和搬运方法等均有关系。骨折典型移位,即上段骨折时,由于髂腰肌及臀中、小肌和外旋肌的牵拉,近侧段向前、向外移位并外旋,远侧段向内、向后上移位,造成折端重叠和向前外侧成角畸形。中段骨折较多见,由于内收肌之牵拉作用,远侧段多向内向上移位,折端可向前外侧成角畸形。下段骨折时,远侧端由于关节囊及腓肠肌牵拉,向后倾斜移位或后侧成角,这种倾斜可能损伤腘黑脉和白脉。

症状 伤肢肿胀疼痛,常有瘀斑,骨折部位有明显的缩短、成角及旋转畸形,有压痛,异常活动明显,有骨擦音。若白脉损伤则伤肢活动功能完全丧失。局部内在大量出血使伤员面色苍白、口渴、欲吐、冷汗、脉象细数,亦可出现晕厥。

治疗 (1)整复固定:首先要防止晕厥。继而根据骨折类型和移位方向,确定整复方案。现以中段骨折为例。一助手用双手固定骨折近段,另一助手握住伤肢小腿上段,将膝屈成90°,进行顺势的拔伸牵引。术者将骨折近段由内向外向上牵引,以扩大成角畸形,再把成角隆起处由外向内推按致使复位;若骨折近段向外向下移位时,则将骨折远段由内向外向下牵拉,以扩大成角畸形,再把成角隆起处由外向内推按致使复位。对不同类型的股骨干骨折,应根据其特点,灵活运用推、按、扳、提等手法,纠正骨折旋转,成角及侧方移位,尽量达到良好对位。固定用大畜(牛、马、驼等家畜)股骨制或木制夹板,用前浸泡于酒内。上段骨折的固定:在骨折近段前侧及外侧各放一个夹板,远段后侧又放一个夹板,外侧板长度需超髋包扎,伤肢远段抬高外展伸直,用两个沙袋放于内、外侧挤压固定。中段骨折的固定:在伤肢后、外、内侧各放一个夹板,若骨折远段向外向上移位时,外侧板应放于远段,内侧板放于近段。若近段向外向下移位时,固定法与上述方法相反,放夹板包扎,使伤肢伸直,用两个沙袋由内、外侧挤压固定。下段骨折的固定: 在骨折近段前侧及远段后侧各放一个夹板,屈膝位,用两个沙袋由内、外侧挤压固定。固定前在伤肢涂敷水调三味铜味散。固定时间7周。

(2)按摩:在压垫处作按压摩,膝部作抟摩,踝关节作捏摩,足跟以上作捋摩。

(3)药物:可酌情选投七珍散、三红汤、八味沉香散、六味杜仲散、九味接骨秘药、五味清浊散、二十五味大汤等方。解除固定后盐水加等量之白酒与醋,加温温洗膝关节。功能锻炼,常活动趾、踝关节,伤员能抬举伤肢则可下地活动。

股骨干骨折

股骨干骨折多见于小儿和青壮年,老年人则很少发生。男多于女。股骨干骨折多由于强力、暴力所致,如车祸或受重物打击、挤压等强大直接暴力或由高处坠下、强力扭转的间接暴力而引起。骨折端因受暴力作用、肌群的收缩、下肢本身的重力及搬运的影响,可以发生各种不同移位。

❶股骨干上1/3骨折时,骨折近段因受髂腰肌、臀中肌、臀小肌及其他外旋肌的牵拉而产生屈曲、外展、外旋移位。

❷中1/3骨折时,两端除有重叠外,移位无一定规律,多数骨折近端呈外展屈曲倾向,远端因内收肌的作用,其下端向内上方移位,故骨折端多向前外突起成角。

❸下1/3骨折时,因膝后方关节囊及腓肠肌的牵拉,骨折远端往往向后移位,严重者骨折端有损伤腘动、静脉及坐骨神经的危险。

骨折后局部肿胀、疼痛、压痛、功能丧失,再现缩短、成角和旋转畸形,可扪及骨擦音、异常活动。患者取仰卧位,一助手固定骨盆,另一助手用双手握小腿上段,顺势拔伸,并徐徐将患肢屈髋90°,沿股骨纵轴方向用力拔伸,矫正重叠移位后,再按骨折不同部位分别采用不同复位手法。

❶上1/3骨折,将患肢外展,并略加外旋,然后由助手握近断端向后挤按,医者握住远断端由后向前端提。

❷中1/3骨折,将患肢外展,同时以手自断端的外侧向内挤压,然后以双手在断端前后、内外夹挤。

❸下1/3骨折,在维持拔伸下,膝关节徐徐屈曲,并以紧挤在腘窝内的两手作支点将骨折远端向近端推迫捺正。

复位后根据上、中、下1/3不同部位放置压垫。上1/3骨折放在近断端的前方和外侧,中1/3骨折放在断端的外侧和前方,下1/3骨折放在近断端的前方。再放置夹板。固定后,还应按不同年龄采用不同的牵引方式。皮肤牵引适用于儿童和年老、体弱的成年人,骨骼牵引适用于下肢肌肉比较发达的青壮年或较大的儿童。儿童牵引重量8—10 kg。若对位对线不良,应调整牵引的重量和方向,检查牵引装置,保持牵引效能,但要防止过度牵引。垂直悬吊皮肤牵引,适用于3岁以下的幼儿;平衡持续牵引,较大儿童和成年患者持续牵引时的肢体位置和牵引部位可根据骨折部位和类型而定。

应从复位后第2天起先练习股四头肌舒缩及踝关节、跖趾关节屈伸活动。如小腿及足出现肿胀可适当配合按摩。从第3星期开始,可以坐起,用健足蹬床,以两手持床练习抬臀,使身体离开床面,以达到髋、膝关节活动的目的。从第5星期开始,两手拉吊杠,健足踩在床上支撑,收腹、抬臀,臀部完全离床,使身体、大腿与小腿成一平线,以加大髋、膝关节活动范围。可从第7星期开始扶床架练习站立。解除牵引后,对上1/3骨折加用外展夹板,以防止内收成角。在床上活动1星期即可扶拐下地作患肢不负重的步行锻炼。经观察证实骨折端稳定,可改用单拐,1—2星期后弃拐行走。若骨折无变位且愈合良好,方可解除夹板固定。

- 越人遇狗(《二戒》其一)是什么意思

- 越人阱鼠是什么意思

- 越人髢是什么意思

- 越今绝古是什么意思

- 越令是什么意思

- 越份是什么意思

- 越众超群是什么意思

- 越优秀越读书是什么意思

- 越传是什么意思

- 越伯平是什么意思

- 越位是什么意思

- 越位位置是什么意思

- 越位射入的球是什么意思

- 越位战术是什么意思

- 越位篡权是什么意思

- 越住越是什么意思

- 越例是什么意思

- 越俎代庖是什么意思

- 越俎代疱是什么意思

- 越俎代谋是什么意思

- 越僧寒立孤灯外,岳月秋当万木前。是什么意思

- 越儥是什么意思

- 越儿敦迫尔时是什么意思

- 越入森林,越见大树是什么意思

- 越养越小是什么意思

- 越养越活是什么意思

- 越写是什么意思

- 越军是什么意思

- 越冬是什么意思

- 越冬作物是什么意思

- 越冬保暖肥是什么意思

- 越冬场是什么意思

- 越冬室是什么意思

- 越冬性是什么意思

- 越冬期是什么意思

- 越冬条件预报是什么意思

- 越冬池是什么意思

- 越冬管理是什么意思

- 越冬菜是什么意思

- 越冬(越夏)是什么意思

- 越冲越淡是什么意思

- 越冷越打颤,越热越出汗是什么意思

- 越凌是什么意思

- 越凡是什么意思

- 越凡遗世是什么意思

- 越凫楚乙是什么意思

- 越出常规是什么意思

- 越出常轨,不合法度是什么意思

- 越出本分是什么意思

- 越出规范是什么意思

- 越出越倒是什么意思

- 越出飞行轨道是什么意思

- 越分是什么意思

- 越分使用是什么意思

- 越分失度是什么意思

- 越分妄为是什么意思

- 越分妄言是什么意思

- 越分宽恕是什么意思

- 越分把持是什么意思

- 越分比照是什么意思