肠套叠

小儿常见的急腹症。系一部分肠管套入邻近肠管之中。肠炎、突然改变饮食、腹部受凉等均可能成为诱因。发病多为2岁以下(尤以4—10个月乳儿)小儿。症状表现:

❶阵发性腹痛:起病突然,婴儿表现为哭吵不安,面色苍白,手足乱动,呈痛苦状。腹痛间歇期可恢复正常。如此反复发作。

❷呕吐:阵发性腹痛发作后不久即有呕吐,呕吐物初为乳块,以后可含胆汁。

❸便血:一般在起病6—12小时内,排出血与粘液相混的血便,外观呈“果酱样”。

❹腹部肿块:腹痛发作间歇期,在右上腹可触及腊肠样套叠的包块,无压痛。

❺晚期出现脱水、休克等症状。治疗:肠套叠起病后,未超过12—24小时之内,小儿一般情况良好,无发热、休克等中毒症状者,可用非手术疗法复位。其中加压空气复位法方便、安全多被首选。若肠套叠超过48—72小时,或虽发病时间不长,但病儿一般情况差,则考虑手术治疗。

肠套叠intestinal in vagination

一段肠管套入相接连的另一段肠腔内引起的肠变位性疾病。马、犊牛和年幼的犬、猫多发。临床上有空肠套入回肠,回肠套入盲肠,盲肠尖部套入盲肠体部;还有马盲肠套入右下结肠,十二指肠套入胃内,小结肠套入胃状臌大部等。相互套入的肠段发生循环障碍和渗出,使肠管黏连,肠腔闭塞不通,表现为肠变位的一般症状(见“肠变位”)。

肠套叠

(changtaodie)是指部分肠管套入相邻的肠腔内而形成的一种肠梗阻。是婴儿时期最常见的急腹症。多发生在2岁以下,特别是4~10个月的婴儿。病因:

❶与小儿生理解剖特点有关,如肠系膜活动度大;

❷婴儿易因腹泻、饮食不当等致肠蠕动紊乱。症状: 腹痛 (反复发作性)、呕吐、果酱样粘稠血便(发病后6~12小时)及腹部肿块(为有重要诊断意义的腹部体征)。早期,患儿一般状况尚可,但随着发病时间的延长,病情恶化,可出现中毒症状及休克。治疗:如能早期作出诊断,且一般状况良好者,可采用空气灌肠复位法;对不适合做空气灌肠复位者,或空气灌肠复位未成功者则行手术治疗。

肠套叠intussusception

一段肠管套入相接近的另一段肠腔内叫肠套叠。是婴幼儿中最常见的急性肠梗阻病。主要由肠管蠕动节律紊乱而引起。临床表现等见肠梗阻条。X线钡剂检查可确诊。有的通过肠道灌注加大压力可恢复;有的需手术治疗。

肠套叠intussusception

指一段肠管套入其邻近的肠管腔内。多见于4~10个月男幼儿。95%病因不清,称原发性肠套叠;5%为继发性,如继发于肠憩室、息肉等。肠套叠是小儿肠梗阻的常见原因,症状为阵发性哭闹、呕吐、粘液血便及腹部包块。直肠指诊有时可触及套叠下端,X线空气或钡剂灌肠可见到杯口状充盈缺损。对早期患儿可试用加压复位法。如失败,则需手术治疗。

肠套叠

肠套叠是肠的一部分套入邻近远端的肠管内,为婴幼儿时期肠梗阻最常见的病因。多见于6~12个月的小儿。男性比女性多2~3倍。于婴儿时期,肠套叠发生多无明显原因。腺病毒感染可能与发病有关,认为在感染时,回肠远端淋巴集结呈较显著的肥大和肿胀而作为套叠的起点。少数见于较大的小儿,则可由憩室翻入肠管内,或由息肉、肠肿瘤、肠壁血肿(如过敏性紫癜)等作为诱因而成为套叠起点。90~95%的病例套叠部位起于回肠末端,套入结肠(回结肠套叠); 少数为小肠套入小肠 (小肠套叠)及结肠套入结肠 (结肠套叠)。被套入的肠段进入鞘部后其顶点可继续沿肠管推进。肠系膜也被牵入,肠系膜血管受压迫(先静脉后动脉),由于局部循环障碍逐渐发生肠段水肿、肠腔阻塞,套入的肠段被绞窄而坏死,鞘部则扩张呈缺血性坏死,甚至穿孔而导致腹膜炎。

起病多急,小儿突然发生阵发性腹痛,每次5~10分钟,患儿哭闹,屈起双膝。在初期腹痛缓解时病儿尚见安静或能入睡。起病后不久,发生呕吐,约于6~12小时内可见便血,或先有1~2次粘液便,以后才出现血便。如病情继续进展,患儿精神转为萎靡、嗜睡、面色苍白,甚至出现休克。腹部扪诊多于右上腹肋缘下或脐上可摸到有弹性的腊肠样肿块,稍可移动。因套叠的进展,肿物可沿结肠移至左腹部。多数病例由于回肠末端及盲肠套入结肠,则可见右下腹较松软而有空虚感。至晚期腹部膨胀则肿块不易摸及。病情严重者有发热、脱水或出现腹膜炎征象。个别病例于起病时仅有大便次数增加而无血便,或套叠能自行复位而症状得以缓解,则不易确诊。较大儿童发病时,因其肠腔较大,肠阻塞常为不完全性。肠坏死发生较迟。

诊断根据临床表现如腹痛、呕吐、便血及腹部有肿物。如无便血者可作肛门指检,常见指套上沾有血及粘液混合物。如套叠部位被肝脏右叶所遮盖而摸不到时,可作钡剂或空气灌肠,于X线透视下可见钡柱或气体在结肠的套入部受阻,出现杯口状影。如有腹部肿胀及腹膜刺激征者,则忌灌肠以免冲裂肠壁引起肠穿孔而造成腹膜炎。

发病24小时内的早期病例,空气或钡剂灌肠,除可诊断外,也可作为治疗,使套叠复位。空气灌肠,气体压力可为60~90mmHg,注入空气时,可轻柔按摩腹部或改变体位以利于套叠复位。复位时可见套叠顶端逐渐向结肠近端退缩,直至看到空气突然进入回肠末段,即表示已复位,此时拔出肛管,即见患儿排出大量臭气,腹部肿物消失,患儿一般情况亦好转。复位后给口服0.5g碳末,6~8小时后可由粪便排出碳末,即表示复位完全成功。如用钡剂,一般可将钡剂吊瓶置于离病儿水平体位70~80cm高处,使其自行注入,不加压力,在X线透视下确定诊断后,再将吊瓶提至80~100cm处,使套叠慢慢复位。如病程较长,病情严重,小肠套叠及灌肠方法不能复位者,须作手术治疗。手术前应作好准备,如输血、补液、纠正电解质紊乱及胃肠减压等。手术种类视实际情况而定。

肠套叠

肠套叠是近端肠曲受到不同因素的刺激使其环肌收缩肠腔缩小套入远端肠曲所致,并形成一种机械性肠梗阻。此病可发生在任何年龄,但多见于儿童。成人以肠道肿瘤引起的慢性套叠为主; 儿童型肠套叠常为急性,其原类最多见,约占80%,其它两类即回肠套入回肠或结肠套入结肠约各占10%。X线检查是本病的重要诊断方法。腹部平片或透视可见右腹部有软组织块影,并大多有小肠低位肠梗阻征象。钡剂或充气灌肠检查可见套叠部远端呈杯口状充盈缺损,这是套入的肠道前端所形成 (X片-114)。在充盈缺损区周围有多个弹簧状环形阴影,为造影剂进入套叠区两层肠壁之间的X线表现。灌肠注意须用低压以免发生肠坏死时的穿孔。在较早期病例有时可见到肠套叠的回复,表现为套叠部逐渐上移,最后突然消失,并有大量造影剂进入远端肠腔。如有肠梗阻征象者很少在灌肠时能见到肠套叠的复位。发病24小时内检查,灌肠复位的可能性较大,发病在48小时以上者以考虑手术治疗为妥当,不宜勉强用灌肠法复位,特别不应加大灌肠的压力及加用手法反复推压。此外灌肠复位后病变仍能复发,须密切随访观察。

肠套叠

肠套叠是指近端肠管的一段及其附着的肠系膜自行套入邻近远端肠腔内的一种肠梗阻,是婴儿时期最常见的急腹症。5~9个月婴儿发病最多,一岁以内病儿约占总数60~65%。

婴儿急性原发性肠套叠绝大多数无明确病因,由美克耳憩室、息肉、肠壁肿瘤或肿大淋巴结等引起肠套叠者,仅占2~8%左右。乳儿饮食改变,出现肠功能紊乱时,肠套叠发病率高。绝大多数肠套叠,因腺病毒感染致回盲部淋巴结肿大,压迫肠管所致,腺病毒感染本身又可使肠功能紊乱。95%以上婴儿肠套叠发生于回盲部,这与婴儿盲肠与回盲瓣孔的直径相差悬殊; 盲肠系膜脂肪丰富; 肠壁淋巴组织增生; 盲肠位置异常及活动盲肠等有关,可能是肠套叠发生的机械因素。

肠套叠分为小肠型、结肠型,回结肠型,回回结肠型和多发型五种。最多见的是回结肠型和回回结肠型,两者约占95%以上。

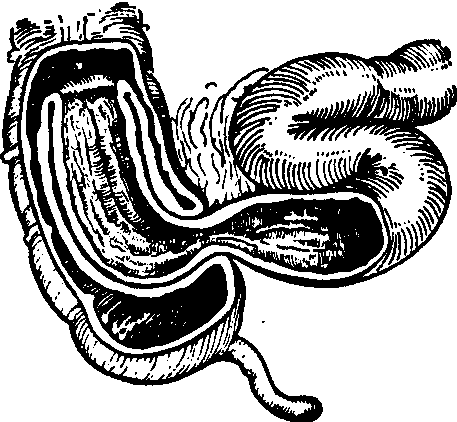

当近端肠管套入远端肠管时,套叠处有三层肠壁(图1)。被套入的两层肠壁,由于外鞘紧缩,静脉回流障碍,套入部分发生充血、水肿与渗出,肠壁增厚、变紫。随着肠蠕动的加强,套入部愈推愈远。继之肠系膜动脉受压迫,血供障碍,造成坏死。坏死先由中间层肠壁的顶部开始、最内层坏死较晚,外层很少坏死。肠粘膜分泌大量粘液与粪便和血液混合排出。肠套叠复位术后,由于粘膜损伤,细菌侵入,常出现伤口感染及高热。

病儿大多肥胖、健康,发病时,突然发生阵发性啼哭,两拳紧握,两腿屈曲,面色苍白,拒食。疼痛缓解后,安静入睡,间隔不久又发作,反复不停。最后,小儿表情淡漠,精神萎靡,疲乏无力。开始为反射性呕吐,吐出物为食物及胆汁,晚期可吐出粪便样物。多数于发病12~24小时内排出混有粘液果酱样血便,发病时间较短者,血便多数可于指检时发现。早期腹部柔软,腹胀不明显,可于结肠肝曲附近触到腊肠样肿块,由于回肠套入结肠,右下腹有空虚感。腹部膨隆或腹肌较紧时肿块不易触得,右下腹的空虚也因小肠胀气而消失。偶见套叠肠管脱垂于肛门

图1 回结肠型肠套叠剖面图

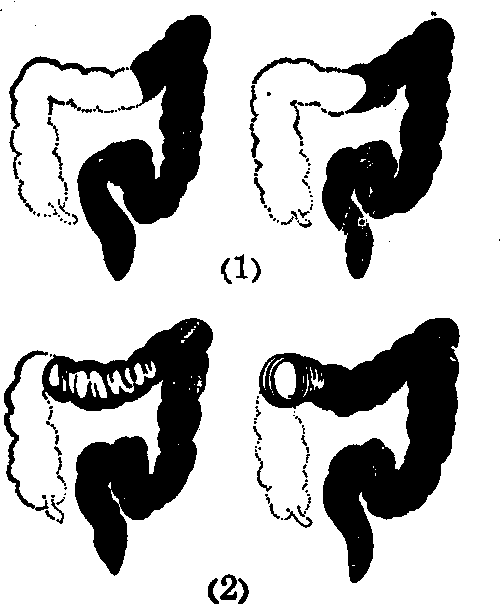

症状模糊不清时,应与痢疾、消化不良或肠炎鉴别。痢疾患儿一般情况较差,有高热、大便次数增多,含有脓血及粘液,腹部无肿块,因肠蠕动紊乱,也可继发肠套叠,用低压空气或钡剂灌肠可明确诊断。钡剂灌肠见钡剂于套入结肠部受阻,呈杯状或螺旋状阴影(图2)。腹胀、中毒严重,有肠穿孔或肠坏死可疑者,不宜施行钡灌肠检查。

图2 肠套迭钡剂灌肠示意图

(1)杯状阴影 (2)螺旋状阴影

治疗分非手术和手术疗法两种: 非手术疗法: 采用钡剂或空气灌肠复位法,复位成功率约为80~90%; 适应证是:

❶起病24小时以内,一般情况良好。

❷X线透视无严重胀气或大量液平。

❸无腹膜刺激征。

❹起病24~36小时一般情况良好,腹胀较轻,无脱水、中毒症状者可试行低压灌肠复位。优点为操作容易掌握,时间短,可多次复位。缺点为有时整复不完全,容易复发;不能检查及排除器质性病变; 压力过大,机件失灵,可出现穿孔性腹膜炎及高压性气腹。

(1) 空气灌肠复位: 国产空气压力灌肠器,压力可自动调节控制,治疗效果良好。复位时如见肿块阴影消失,空气迅速进入小肠,证明复位成功。如无特制灌肠器,可使用简易空气灌肠法,所用器械为血压表,三通管及气囊导尿管。复位时,先给镇静剂,将气囊放入肛管内充入气体、阻塞肛门,然后在腹壁听诊,同时向结肠内慢慢注入气体。开始注气时压力控制在60mmHg,如肠套迭复位有困难,再增加压力至80~100mmHg,维持10~15分钟。如听到“咕噜”声,是套叠复位的象征。复位后,病儿安静入睡,腹部腊肠样肿块消失,口服炭片约6~8小时后由大便排出,即证明通畅。如有血便,不能认为肠管已通畅。

(2) 钡剂灌肠复位: 用钡剂与温水1:3配成溶液500ml,压力为60~110cmH2O,在透视下观察,用钡剂将套叠顶端推回复位。

手术疗法: 发病于48小时以上;腹部高度膨胀; 有明显压痛或肠套迭肿块已达脾曲远端或经灌肠复位未成功者,均采用手术治疗。开腹后将套入部轻柔地从远端鞘向近侧推挤复位,慎勿强拉套入部,以免肠管断裂。如套入部水肿,有淤斑,肠壁呈暗红色,可用温盐水纱巾湿敷,直至肠管活力恢复。如鞘部有缺血性坏化或该段肠管活力不能恢复,或肠管有片状黑色斑,肠壁变薄,纳入腹腔有穿孔可能者,应立即切除。坏死肠管切除后,如病情尚好可行肠吻合; 如病情极度严重,可暂时将肠管外置、行二期肠吻合术。手术总死亡率约为1~2%,死亡多为晚期病例有肠梗阻、腹膜炎或败血症者,肠套迭的复发少见。

慢性肠套叠 慢性肠套叠多发生于年龄较大的儿童,大都有器质性病变引起,如美克耳憩室、息肉、过敏性紫癜、血肿或阑尾完全内翻等。慢性肠套叠的肠壁血循环障碍不严重,水肿充血不明显,不发生坏死。多发生于结肠。临床症状较轻而缓和。有间歇性腹部绞痛、呕吐不规则,有正常排便、多无血便,有时可沿结肠触得肿块,发作时肿块较硬,治疗需用手术整复。解除病因。

术后肠套叠 后腹膜间隙手术后容易发生,其他如神经母细胞瘤,直肠肛门畸形,肝叶切除或巨结肠手术后均有发生肠套叠可能,套迭部位多于小肠,一般于术后2~4天发生。起病早期仅有腹痛、腹胀,可误认为肠粘连。钡剂灌肠帮助不大。因此,术后有呕吐、不能进食、阵发性腹痛和腹胀等症状者,应考虑术后肠套叠的发生,进行手术探查。

肠套叠

intussusception

- 石南叶是什么意思

- 石南叶是什么意思

- 石南叶是什么意思

- 石南叶是什么意思

- 石南叶是什么意思

- 石南叶散是什么意思

- 石南实是什么意思

- 石南实是什么意思

- 石南散是什么意思

- 石南散是什么意思

- 石南散是什么意思

- 石南散是什么意思

- 石南散是什么意思

- 石南散是什么意思

- 石南散是什么意思

- 石南汤是什么意思

- 石南汤是什么意思

- 石南藤是什么意思

- 石南藤是什么意思

- 石南酒是什么意思

- 石卦是什么意思

- 石印本是什么意思

- 石印本是什么意思

- 石印本是什么意思

- 石印本是什么意思

- 石印本个人小说杂志是什么意思

- 石印玉是什么意思

- 石原吉郎是什么意思

- 石原慎太郎是什么意思

- 石原慎太郎是什么意思

- 石原慎太郎是什么意思

- 石原莞尔是什么意思

- 石原谦是什么意思

- 石友是什么意思

- 石友三是什么意思

- 石友三是什么意思

- 石友三是什么意思

- 石友三是什么意思

- 石友三是什么意思

- 石友三是什么意思

- 石友三(1891—1940)是什么意思

- 石友三、张学良之战是什么意思

- 石友赞是什么意思

- 石可破也,而不可夺坚;丹可磨也,而不可夺赤是什么意思

- 石台是什么意思

- 石台县志是什么意思

- 石台孝经是什么意思

- 石台孝经是什么意思

- 石台孝经是什么意思

- 石司徒文钞是什么意思

- 石叻古迹是什么意思

- 石叻周报是什么意思

- 石吊兰是什么意思

- 石吊兰是什么意思

- 石吊兰是什么意思

- 石吊兰是什么意思

- 石吊兰是什么意思

- 石吊兰片是什么意思

- 石吊兰素是什么意思

- 石君是什么意思